稻田养鳖对水稻产量的影响

2021-07-17李丰郭印程静

李丰 郭印 程静

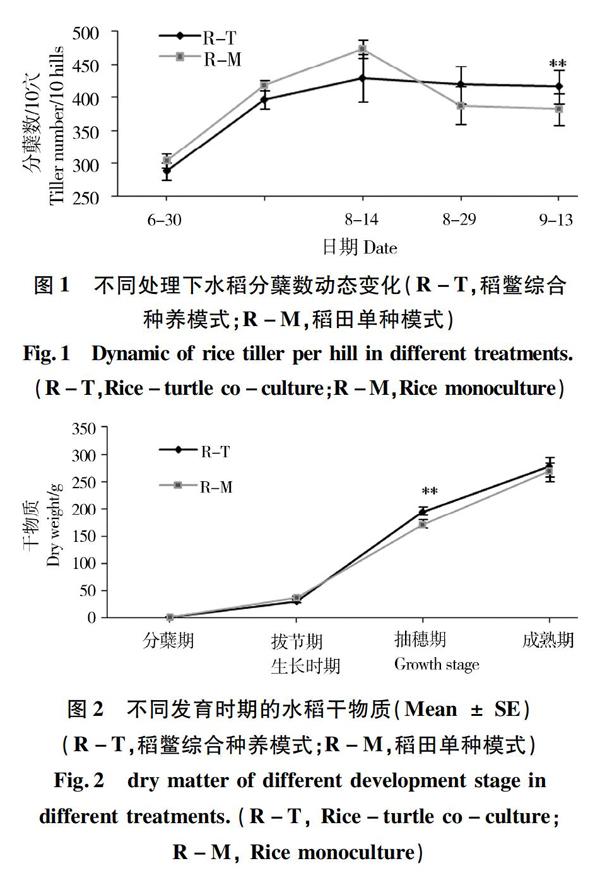

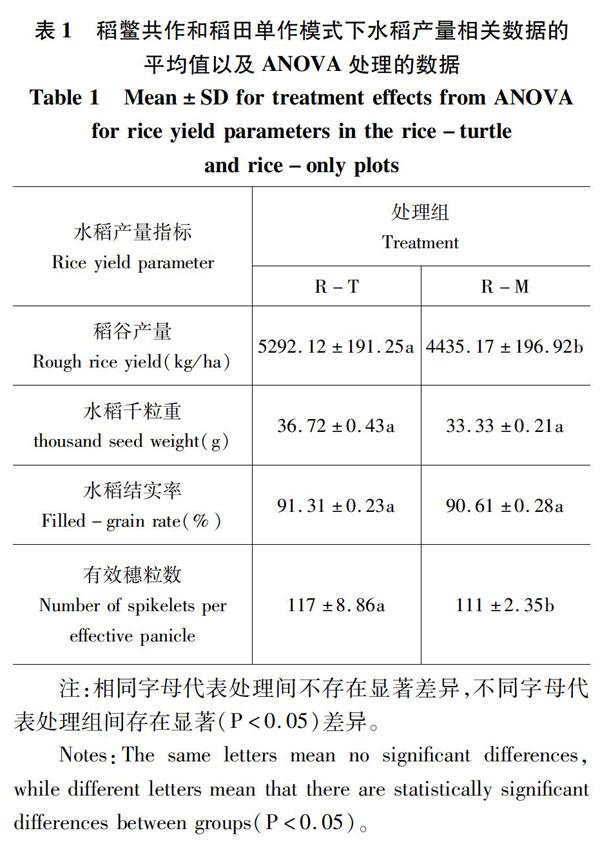

摘 要:該研究探索了稻田养鳖后对于水稻分蘖数、干物质量和产量的影响,将稻鳖共生稻田(R-T)与常规种植稻田(R-M)进行对比。结果显示,在水稻抽穗期末,稻鳖共生模式(R-T)的水稻分蘖数显著高于稻单种模式(R-M)(P<0.05);在水稻抽穗期,稻鳖共生模式(R-T)的水稻干物质量显著高于稻单种模式(R-M)(P<0.05);稻鳖共生模式(R-T)的有效穗粒数和稻谷产量显著高于稻单种模式(R-M)(P<0.05)。其中稻谷产量增加了约有19.32%。在稻田中养殖鳖,能够有效提升稻谷产量。

关键词:稻鳖共作模式;水稻产量;干物质量;水稻分蘖数

中图分类号:S964.2文献标志码:A

稻渔综合种养模式有着良好的生态环境效应,同时能够满足市场对于绿色食品的需求,目前成为了中国农业可持续发展的重要方向之一。关于稻渔综合种养模式的相关研究,养殖动物品种、不同动物对于水稻也有了长足的进步。但是,关于该生产体系中,在稻田中养殖鱼、蟹等水产经济动物对水稻产量变化的影响,不同学者的研究结果不一致。研究显示,与常规的单种稻田相比,在稻田放养罗非鱼,能够显著提高水稻的产量[1]。同时有类似的研究显示,在稻田中放养鲫鱼也可以在一定程度上提高水稻的产量[2];不过,也有研究发现稻田养殖水产动物后,养殖动物对水稻产量没有直接影响,与常规单种稻田相比变化不大[3]。中华鳖(Trionyx Sinensis),俗称甲鱼。作为中国名特优淡水产品之一,养殖范围广、产量高,因其具有不错的食用和药用价值,广受欢迎[4]。目前有关稻田养鳖对水稻产量的影响研究较少,因此该研究以稻-鳖综合种养模式为研究对象,旨在通过比较常规稻田与稻田养鳖后,水稻的分蘖数、生物量以及产量的影响,为稻鳖共生系统的水稻产量提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

实验于上海市崇明区竖新镇仙桥村开展。实验设置稻鳖共生组(以下简称“R-T”)和水稻单种组(以下简称“R-M”),每组各3块稻田,一共采用6块随机排布稻田。各田块间用田埂与围隔分隔,各块稻田的面积约为1000m2。其中R-T采用中间种植水稻,四周挖掘养殖沟环绕其中。中间的水稻种植部分面积约为733m2,鳖养殖环沟面积约为267m2。田块中间位置种植水稻,在水稻移栽后21d左右放入150只约500g的中华鳖,养殖密度约为1.78m2/只。在整个水稻生长周期内,稻田不施农药,稻田采用洼灌,灌溉期间水深在3cm~5 cm,水稻分蘖期后期至幼穗分化前进行排水晒田。

本研究种植水稻品种为“申优17”,养殖品种为中华鳖。水稻采用插秧种植模式,6月初开始进行插秧。R-T与R-M的水稻种植密度相同,植株间距均为30cm×20cm。至10月底11月初进行收割。种植期间,稻田共施2次复合肥(N:P: K=24%:8%:10%),第一次在水稻移栽前,施用基肥410 kg·ha-1;第二次在水稻分蘖期,施用量为75 kg·ha-1。R-T稻田除了施肥以外,根据鳖的生长每天投喂饵料,投喂量控制在鳖重的6%左右,饲料为冰冻野杂鱼,共投喂约220kg。

1.2 实验方法

稻田的生产力和水稻的生长指标分别通过干物质量和水稻分蘖数表示。按照 Rothuis A.J.[5]的方法进行统计,在同一块稻田中,随机选择3穴生长情况相似的水稻,收割水稻地面以上部分,清洗泥土等杂质后,放置于恒定65℃的烘箱中,烘干48小时。称重后,即得到干物质的量;在稻田中,随机选择两行连续10穴的水稻,每隔两周统计分蘖数,统计至成熟期结束。在水稻收割前,统计每块稻田,忽略稻田最外侧的一行长势均匀的水稻穗数。计算出各个稻田的平均穗数,从中选择长势中等均匀的10穴植株,计算全部稻穗的一次枝的数量,再从中选择20穗植株统计穗粒数、结实率、千粒重。

水稻产量于水稻收割前进行,随机选取20株长势均匀的水稻,统计有效穗数。将有效穗数取平均值,作为选取植株的标准。在各块稻田中随机选取10株成熟水稻,以此统计每公顷的有效穗数、每穗粒数、千粒重和结实率的统计[6],按照杜国明[7]的方法进行统计,以水稻的标准含水量13.5%,计算得出实际产量。计算公式如下:

理论产量=每公顷有效穗数×穗粒数×结实率×千粒重÷106×15[7]

1.3 数据处理

利用Excel2019对实验数据进行初步处理,利用SPSS 21.0软件进行数据分析,采用单因素方差分析(One-Way ANOVA)进行差异显著性检验,以P<0.05为显著差异标准,结果以“平均值±标准差”表示。

2 结果

2.1 稻田养鳖对水稻分蘖数和干物质量的影响

如图1所示。插秧后,R-T与R-M模式的水稻分蘖数的变化趋势相似,在6月至8月之间都呈现增加的趋势,其中R-T至分蘖期后趋势平缓,R-M至分蘖期达到最大值,略高于R-T。R-T与R-M的变化趋势大体一致,由插秧至8月中旬(分蘖期),R-M的分蘖数高于R-T,但两者差异不显著。

至8月底(抽穗中期)后,R-T的水稻分蘖数趋于稳定,直至成熟期总体变化不大。R-M的水稻分蘖数在8月中旬至下旬,下降趋势较大,随后趋于稳定。至9月中旬(成熟期),且R-T的分蘖数均大于R-M。此时R-T的分蘖数显著高于R-M(P<0.05),R-T的分蘖数相较于R-M提高了约9%。

如图2所示,R-T与R-M模式的水稻干物质量变化趋势类似,均随着水稻的生长而增加。在水稻分蘖期与拔节期,R-M模式的干物质量均高于R-T,但是两种种养模式的干物质量相差不大;自拔节期开始,R-T与R-M的干物质量迅速增加,两种种养模式的变化趋势相近。但是,从拔节期至抽穗期间,R-T的水稻干物质增长速率高于R-M,此时R-T的干物质的量高于R-M,且差异显著(P<0.05);自抽穗期至拔节期R-T的干物质量增长速率趋于平缓,最终两种种养模式的干物质量相差不大。

2.2 不同種养模式下水稻产量

如表1所示,R-T中水稻的产量、千粒重、结实率、有效穗粒数指标均高于R-M。其中,R-T的稻谷产量与有效穗粒数指标显著(P<0.05)高于R-M。R-T的水稻产量相较于R-M增加了约19.3%,R-T的有效穗粒数相较于R-M增加了约5%。这说明稻田养殖鳖后,对于稻田的有效穗粒数产生了明显的提高,由此引起稻谷产量的提高。

3 讨论

3.1 稻田养鳖对水稻分蘖数和干物质量的影响

评价稻田的产量的高低主要是由水稻的干物质量决定的[8]。在稻田中养殖水产动物,利用动物的日常摄食行为对稻田具有除草、除虫的效果;爬动行为对稻田具有松土、增氧、增温作用;动物排泄物对稻田有增肥作用。养殖动物与稻田形成了立体共生、良性循环的生态环境[9-10]。该研究中,鳖的摄食行为对、水稻的根枝有一定的撕咬能力,排泄物对稻田有一定的施肥作用,并且鳖的爬动对稻田有一定扰动作用,可以达到驱虫作用。

在本研究中,在稻谷产量与有效穗粒数这两项指标中,R-T均显著(P<0.05)高于R-M。这表明两种种养模式的水稻产量之间的差异可能主要来自稻谷产量与有效穗粒数这两项指标。因此,稻田养鳖对于处于生长期内的水稻有一定的增产作用,在有效分蘖数和干物质量这两项指标上有一定的促进作用。特别是处在生长中期和生长末期的水稻,R-T的分蘖数及干物质量都显著地高于R-M。R-T中这两类指标的增强,说明将鳖放入稻田进行养殖,有利于水稻的生长以及产量的提高。

在R-T中,水稻生长中、后期恰好是鳖生长最旺盛的阶段,在此期间鳖的活动非常活跃,摄食与排泄增多,鳖的代谢产物与排泄物含有丰富的氨、氮元素。代谢产物进入水体后,水稻根系能够直接吸收这部分氨元素用于生长,鳖的排泄物则可以通过微生物转化为可利用的氮、磷元素,水稻直接吸收利用,从而起到施肥作用。在R-T稻田中正是由于鳖的作用,水稻的生物量得到了明显增加。在整个生长周期内,R-T的水稻干物质量较R-M提高约3.59%,说明稻田养鳖会促进稻田中水稻干物质量的增加。这与吕东锋[11-12]等人的研究结果一致。同时也有实验表明[13],在稻田中养殖鱼类能够有效地提高水稻结穗率。

3.2 养殖鳖对水稻产量的影响

在该实验中,R-T与R-M的稻田种植密度相同,但是稻谷产量与有效穗粒数这两项数据产生了较大差异,R-T中的这两项数据显著(P<0.05)高于R-M。这说明这两个指标之间的差异最终影响了水稻产量,且产生了明显的提高作用,进而引起单位面积产量的提高。

4 结论

在该实验条件下,相较于传统稻田种植模式,在稻田中养殖鳖,能够提高水稻的分蘖数与干物质量,进而有效提高水稻的产量。

参考文献:

[1]Frei M,Becker K. Integrated rice‐fish culture: Coupled production saves resources[C]//Natural Resources Forum. Blackwell Publishing,Ltd.,2005,29(2): 135-143.

[2]丁伟华,李娜娜,任伟征,等. 传统稻鱼系统生产力提升对稻田水体环境的影响[J]. 中国生态农业学报, 2013,21(3): 308-314.

[3]Vromant N,Chau N T H.Overall effect of rice biomass and fish on the aquatic ecology of experimental rice plots[J].Agriculture,ecosystems & environment,2005,111(1): 153-165.

[4]管越强,周环,张磊,等.枯草芽孢杆菌对中华鳖生长性能, 消化酶活性和血液生化指标的影响[J].动物营养学报,2010,22(1): 235-240.

[5]Rothuis A J,Vromant N,Xuan V T,et al.The effect of rice seeding rate on rice and fish production,and weed abundance in direct-seeded rice–fish culture[J].Aquaculture,1999,172(3): 255-274.

[6]刘一江,廖雪萍,李耀先,等.增温对水稻生长影响研究进展[J].气象研究与应用, 2017,38(4):54-57.

[7]刘钊.寒地水田区育秧棚用地空间配置研究[D].东北农业大学.

[8]凌启鸿,张洪程.水稻高产群体质量及其优化控制探讨[J].中国农业科学, 1993,26(6): 1-11.

[9]吕东锋,王武,马旭洲,等.河蟹对北方稻田主要杂草选择性的初步研究[J].大连海洋大学学报,2011,26(2): 188-192.

[10]郑永华,邓国彬,卢光敏.稻鱼鸭复合生态经济效益的初步研究[J].应用生态学报, 1997,8(4): 431-434.

[11]吕东锋,王武,马旭洲,等.稻蟹共生系统河蟹放养密度对水稻和河蟹的影响[J].湖北农业科学,2010,49: 1677-1680.

[12]吕东锋,王武,马旭洲,等.稻蟹共生对稻田杂草的生态防控试验研究[J].湖北农业科学,2011,50: 1574-1578.

[13]徐敏.水稻栽培密度对稻田土壤肥力和稻蟹生长影响的初步研究[D],上海海洋大学, (2013).

Effect of turtle culture in paddy field on rice yield

LI feng,GUO Yin,CHENG jing

(Shanghai Vocational College of Agriculture and Forestry,Shanghai 201699, China)

Abstract:This study explored the effects of rice turtle co-culture on tiller number,dry matter quality and rice yield,the rice turtle co-culture (R-T) and conventional rice mode (R-M) were compared. The result shows that: In rice heading the final,the rice turtle co-culture mode (R-T) of rice tiller number is significantly higher than conventional rice mode (R-M) (P<0.05); At heading stage of rice, rice turtle co-culture mode (R-T) of dry matter of rice quality is significantly higher than conventional rice mode (R-M) (P<0.05); rice turtle co-culture mode (R-T) effective ear grain number and grain yield of rice is significantly higher than the conventional rice mode (R-M) (P<0.05). The grain yield increased by about 19.32%. Farmed turtles in the paddy fields,can effectively improve grain yield.

Keywords:rice turtle co-culture mode; Rice yield; Dry matter quality; Rice tiller number

作者簡介:李丰(1993.1-),男,硕士研究生,上海农林职业技术学院助教,从事水产养殖、稻田养殖、水域生态研究。