韩愈文章经典化的书法碑刻视角

——以《衢州徐偃王庙碑》为例

2021-07-16尧育飞

尧育飞

(南京大学 文学院,江苏 南京210023)

书法与古文同为中国古代文艺高峰,二者在艺术的内部法则与外部影响上均有互动。唐人张怀瓘《文字论》称:“文则数言乃成其意,书则一字已见其心,可谓得简易之道”[1],已经注意到文章与书法在简易之道上的互通。这种从艺术内部法则上寻求文章和书法的互通,在“气”“神”等一些关键性审美概念上有相当呈现,在刘勰《文心雕龙》及南北朝王羲之等人书论中多有揭示。此外尚有论及文学之“言”与书法之“言”等,这都是基于艺术内部规则之间的比较研究。此外,古人还对文章和书法在儒家“感兴”理论下的相通之处有精彩论述。这种艺术内部规律的比照关联研究对深化认识文章和书法的艺术特征,具有重要意义。然而,关于书法和文学在艺术外部影响的互动,以往研究并不多涉及。书法与文学在艺术外部同样有极强的互渗效应,东晋年间著名的兰亭雅集,就因王羲之《兰亭集序》而名垂千载。就文章本身而言,《兰亭集序》在魏晋文章中仅属中流之作,但《兰亭集序》作为“二王”书法典范,在书法史的强大效应则令这篇文章的经典化之路更为顺畅。自然,也不能排除,文章的经典化之路同样推动书法作品的经典化进程。苏东坡有名的前后《赤壁赋》,在宋代以后不断为著名书法家(如文徵明、董其昌等人)书写,就与两篇文章在文学史上地位不断提升有关。书法和文学在艺术外部世界的交错,是研究中国古代文学艺术之间不断竞争发展、共同进步的有价值的命题。

本文以“文起八代之衰”的唐代古文运动领袖人物韩愈的《衢州徐偃王庙碑》为例,论述一方书法艺术平平的地方性碑刻如何被不断“重写”,成为地方标志性人文景观的成因。在《衢州徐偃王庙碑》的接力式翻刻与流传过程中,地方文化传统的绵延力量是重要动力,但更为重要的外部影响,则是韩愈文章在宋元明清四朝的不断经典化。跃升为经典的韩愈文章成功渗入地方文统,并影响地方其他碑文。围绕韩愈《衢州徐偃王庙碑》,衢州地方形成一系列衍生性碑刻。随着韩愈古文在文学史上地位不断擢升,《衢州徐偃王庙碑》在书法史上的地位也不断攀升,这一地方性的碑刻,成为浙江乃全国碑版目录均须记载的名碑。

一 《衢州徐偃王庙碑》流传原因的蠡测

1965年4月,韩愈所撰《衢州徐偃王庙碑》在浙江衢州龙游溪口出土,由溪口大队杨宗裕上交,现存衢州市博物馆。此碑“石残高70、宽68、厚8厘米,圭首。文18行,残满行14字,魏书,字径2.5厘米”[2]。该碑刊刻时间在元和九年(814年)[3](该碑元和十年石刻,元锡书。衢州博物馆所藏实为徐放所书,而非元锡所书者。《韩愈文集汇校笺注》辨析甚详,云“此碑石本,唐元和间已有两刻:元和九年十二月,徐放正书本,立石于衢州龙丘县南灵山本庙中;元和十年十二月,元锡正书本,立石于衢州。据《元和郡县志》,龙丘为衢州属县,在州治东七十二里。据《方舆胜览》,灵山徐偃王庙在州治南七十里。两碑刻时间、地点及书碑人均不相同,不可混淆”),尽管原碑仅存上半截,但作为衢州地区现存最早的地面碑刻出土物之一,该碑对研究衢州地区的书迹遗存意义甚大。

衢州自唐武德四年(621年)从婺州析置以来,具有地方特征的碑刻即不断涌现。根据《宝刻丛编》的记载,至于宋代,衢州地区所存碑刻即有《唐西楚霸王祠堂记》《唐徐偃王庙碑》《唐徐偃王庙碑阴记》(以上二碑俱徐安贞撰)《唐韦公镌信安郡王登石桥诗纪录》《唐代徐偃王庙记》《唐徐偃王新庙碑铭》《唐大游石桥记并诗》《唐徐偃王庙碑》(韩愈撰)《唐东武楼碑》《唐东武楼碑阴诗》等[4]。然而,如此众多的碑刻都在历史长河中逐步被湮没,遗迹无存,唯有《衢州徐偃王碑》能够残存至今。与韩愈《衢州徐偃王碑》一样存于徐偃王庙中的碑刻还有不少,南宋时留存的徐偃王庙相关碑刻尚有四方,但为何韩愈所撰者独能留存于今?以至于俞樾发出这样的感慨:“如何千载下,遗址犹未欹?”[5]撇开历史遗迹流传的偶然性因素外,有没有其他更较为切实而重要的原因?

历史上,书迹能够不断流传至下一时代,由多种力量所推动。其中,书迹的物质载体常起重要作用。无论早期的甲骨,后来的钟鼎吉金,都具备坚固属性,能在一定程度上抵抗历史的风霜雨雪。在漫长的历史时期,石刻成为中国书法最佳的保存手段之一。椎榻技术的发明,令书法在石刻与纸本之间不断切换,使书法遗迹更具传播张力。古代石刻书迹能够留存至今,多由于其本身书法艺术高超,或文献价值卓越,或两者兼而有之,如元结《大唐中兴颂》等。然而韩愈所撰《衢州徐偃王庙碑》,所记载不过是一个地方性神灵的事迹,文献价值有限。那么,韩愈所撰《衢州徐偃王庙碑》何以留存至今?通常的推测是,这块石碑的书法艺术在四方徐偃王庙相关碑刻中较为出色,它在历史流传中取得相对优势。这一推测是否能够成立?为便于分析,我们根据《宝刻丛编》的记载,将徐偃王庙碑有关的四方碑刻从撰者、书者、立碑时间到书体作一简要表格,以便在时间轴上清楚查析几方碑刻的状况:

表1 徐偃王庙四方碑刻简要信息一览[6]

由上表可知,韩愈所撰《衢州徐偃王庙碑》刻碑时间最晚,从古人崇古的视角看,此碑在流传上并不具备优势。甚至这一系列碑刻一旦为人毁弃,韩愈碑将会是首当其冲那一块。至于韩碑的书体,则为正书,也并无特殊之处,尤其与徐安贞所撰两块既有正书又有分书者相比,在书法的多样性方面,也是弱势一方。

那么,是否题为“元锡”的书者的书名较张宙和姚赞更胜一筹呢?根据《中国书法大辞典》记载,张宙存世碑刻两块,即上述两碑[7]。姚赞,据陶宗仪《书史会要》云“工八分书”[8],然而所据材料仍是《唐徐偃王新庙碑铭》。二人在书法史上并无多大名气。元锡存世碑刻两块,除《衢州徐偃王庙碑》外,尚有《诸葛武侯新庙碑》。对其书法造诣,叶昌炽(1849-1931年)微有评论称:“唐末石刻,能肖颜公者,亦不多见。郑馀庆书《秘书监卢虔碑》……真书极妥帖秀润,似唐初人书,而去其圭角。同时惟元锡《诸葛武侯新庙碑》,形态略同。锡又书《徐偃王碑》,已较疏隽矣”[9]。清末叶昌炽的这段评论,认为元锡的书法与郑馀庆的书法相似,书法妥帖秀润,似初唐人书法,而《衢州徐偃王庙碑》则较为疏隽。叶昌炽尽管给予元锡书法以较高评价,然而其观点不过是叶氏据其所见拓本评定。从元和九年(814年)至于清末叶昌炽,时间跨度长达一千年,并无人从书法角度评价《衢州徐偃王庙碑》。可见,从书法艺术成就的高低看,元锡所书并不占优势。

更应引起重视的是,据《韩愈文集汇校笺注》考证,现今残存的《衢州徐偃王庙碑》实为徐放所书,元锡所书乃元和十年碑,该碑立在衢州州治所[10]。不过,在整个宋代,仅董逌《广川书跋》及方崧卿《韩集举正叙录》记载其为徐放所书。自洪兴祖以后,历代文人多误将元和九年所立的《衢州徐偃王庙碑》的书者定为元锡。由此更加表明,古人并不太关心这方碑刻的书手,书法艺术成就本身对以上数块碑刻的传播影响甚小。元锡在元和年间,可能因书法造诣而享有一定知名度,他还可能与柳公权有交往,然而衢州地方人士之所以请他书写《衢州徐偃王庙碑》,更主要的原因可能是他曾担任衢州刺史,时间则可能在元和三年至元和七年[11]。元锡在衢州为官,颇有政声,以至于离开衢州,转任福州刺史时,仍被衢州人请来书写庙碑。

四方徐偃王庙相关碑刻中,从书法成就无法分出高低,而其立碑的场所又大体相同,那么,如果排除偶然的因素,则决定其流传后世的重要因素自然应转移到碑文及碑文作者身上来。

二 拐点在宋:韩文兴起与《衢州徐偃王庙》脱颖而出

围绕徐偃王庙碑的历史记载表明,碑刻面对岁月侵蚀常有湮没的风险。这种碑刻湮没的记载古人已注意到,故在文章中往往锐意记载前代碑刻存殁状况,以后逐步成为碑文内在规制。这种文章体裁的规定内容,为我们研究历史上碑刻流传提供了极具价值的材料。就衢州徐偃王庙内的碑刻情况,韩愈《衢州徐偃王庙碑》记载:

徐子章禹既执于吴,徐之公族子弟散之徐扬二州间,即其居立先王庙云。开元初,徐姓二人相属为刺史。帅其部之同姓改作庙屋,载事于碑。后九十年,当元和九年,而徐氏放复为刺史。放字达夫,前碑所谓“今户部侍郎”,其大父也。[12]

根据韩愈的记载,开元年间,担任刺史的徐姓人士已经修建徐偃王庙,并勒碑记其事。元和九年(公元814年)该碑仍存世。不过到了宋代,徐氏先人的这块碑似已消失。北宋时期,董逌记载徐偃王碑,已是元和九年徐放所书之碑。《广川书跋》记“徐偃王碑”云:“昌黎韩愈撰,徐放书。碑故在集中,以其文相校不失,盖碑近而传者众,故得不误”[13]。北宋时期,韩愈已成为士林学习的典范。苏轼云:“独韩文公起布衣,谈笑而麾之,天下靡然从公,复归于正,盖三百年于此矣。文起八代之衰,而道济天下之溺,忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅。岂非参天地,关盛衰,浩然而独存者乎!”[14]在欧阳修、苏轼等人的推动下,韩愈的文章已成为文人学习的楷模,故而校注韩愈文集的学者日益增多。从《广川书跋》所云“碑故在集中,以其文相校不失,盖碑近而传者众,故得不误”来看,《衢州徐偃王庙碑》也已经成为士人学习的一个范本。同时,在北宋金石学兴起的历史背景下,对于文集和碑文的互相参照利用,也已成为士人的自觉意识。人们寻找碑刻,会注意与传世文集对勘。校勘文集,也会利用存世的碑刻。

《衢州徐偃王庙碑》在宋代被注意,还与“靖康之变”后,中原文化中心南移有关。两宋之际,赵明诚的《金石录》仅仅记载徐安贞撰《唐徐偃王庙碑》及《唐徐偃王庙碑阴记》。可见,这一时期尽管韩愈碑文名气不小,但从碑刻角度而言,徐安贞所撰两块碑刻具有更大的知名度。而《衢州徐偃王庙碑》能否流传后世还有待时间的检验。宋室南渡以后,文化中心南移,江浙地区文化资源得以进一步开发。同时,金石学研究在士人群体中仍颇显浓厚。故而,等到《宝刻丛编》编写时,韩愈所撰《衢州徐偃王庙碑》被纳入其中。与此同时,对韩愈文章的推崇,《衢州徐偃王庙碑》出现了重刻本。方崧卿《韩集举正叙录》云:

庙在三衢龙游县之灵山。碑首云:朝议郎守尚书考功郎中知制诰昌黎韩愈撰,福州刺史元锡书。末云:元和十年十二月九日立。《书跋》亦有此碑,乃曰:“昌黎韩愈撰,徐放书”。是同时已有别刻也。然洪本作“故制觕朴”,《书跋》乃作“故制朴桷”,又有不同,何邪?今碑乃庆历中重刻本,亦颇讹舛。[15]

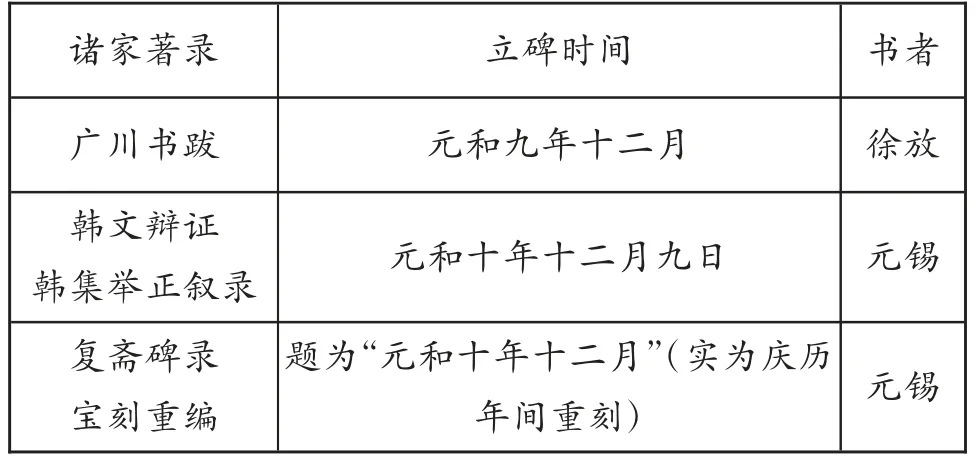

方崧卿提及庆历年间(1041—1048年)《衢州徐偃王庙碑》被重新勒石刻碑。那么,庆历年间重刻《衢州徐偃王庙碑》有何特点?我们试看《宝刻丛编》卷十三据《复斋碑录》著录:“唐徐偃王庙碑,唐韩愈撰,元锡正书,元和十年十二月立”。《宝刻丛编》与《广川书跋》及《韩集举正叙录》的记载有清晰的差异。我们将三家著录列表观看,即可清楚知悉。

由表2可见,《宝刻丛编》所引王厚之(1131—1204年)《复斋碑录》存在问题,王厚之的记载很可能是庆历中重刻本。至此,唐宋时期韩愈所撰《衢州徐偃王庙碑》的三个不同时段碑刻得以清晰呈现。宋代的韩文校勘成就非凡,从《广川书跋》记载可见当时已有人利用石刻校勘纸本。在洪兴祖《韩文辩证》、方崧卿《韩集举正叙录》之后,利用石刻校勘韩愈《衢州徐偃王庙碑》已成为宋代韩文校勘必不可少的学术路径。此后涌现的《五百家注昌黎文集》也吸纳了这些成果。朱熹《韩文考异》刊行,石刻《衢州徐偃王庙碑》被称为“石本”,已成为校勘韩愈文集必不可少的文献。由此,石刻《衢州徐偃王庙碑》也与纸本韩愈文集一道获得了不朽的可能。

表2 诸家著录概况

三 古文谱系中的《衢州徐偃王庙碑》与韩文“下渗”地方

由宋到明,韩愈文章的经典化历程进一步加速。《衢州徐偃王庙碑》在南宋时,被真德秀主编的重要古文选本《文章正宗》收录。明中期,茅坤将其纳入《唐宋八大家文钞》中,并云“以客形主而立论奇高,造语怪伟,当是昌黎大文字”[16],评价甚高。明末贺复徵又将该文选入《文章辨体汇选》。清代姚鼐将该文选入《古文辞类纂》中,曾国藩又将其钞入《经史百家杂钞》中。对韩愈此文,清人何焯、曾国藩、张裕钊的评价如下:

何焯:“偃王本不合祀典,特其子孙为之立庙。故借秦之偾国沉宗以相形,而略举小说稗史所载偃王之事,以见本宜有后,非淫祠可比。其回护处,甚得体。”

曾国藩:“衢州有偃王庙,其事本支离诞谩,文亦以诙诡出之,其神在若有若无之间。想亦营度既久,而后得之。”

张裕钊:“此种文无可著思议处,借秦抒论,文字便生出精采,此作家工于创意处。”[17]

从评点大家何焯的言说看,此文在文辞上特色并不鲜明,故而立论多在争祭祀之典上。曾国藩也注意到徐偃王事迹支离荒诞,由此反推文章诙诡,实则是先假定文章经典,再探求经典意义何在。这种经典先行的思路,却也只能导致他认为“想亦营度既久”。至于古文与书法均擅胜的张裕钊,同样认为就文章而言,是“无可著思议处”,随后再评其“借秦抒论”致使文章精彩。通读三人评论,可明显看出三人均慑于茅坤的评价,先入为主认为韩愈文章相当经典。由此看来,韩愈文章在明代茅坤手中,已经确立了牢固的经典位置。明清时期的诸多论说,仅仅是增补说明韩愈此文何以经典,如何学习等,凡此,只是进一步巩固韩愈《衢州徐偃王庙碑》的典范价值,使后来的模仿者和学习者有章可循。确立经典位置的《衢州徐偃王庙碑》在古文评点、学习领域可产生“先入为主”的影响,这种影响机制也一并延伸到碑刻领域。

由宋至清,《衢州徐偃王庙碑》伴随韩愈古文经典化的完成而成为文章学习的典范,士人习知此文,涵泳于胸。而此文也开始逐步发生衍生性影响。韩愈文章的强大影响力,更渗入衢州其他碑刻的生产中。宋人刘宰(1167—1240年)《书〈衢州江氏小山祖墓记〉碑阴》云:

始余读韩昌黎《衢州徐偃王庙碑》,叹曰:“徐氏其盛矣乎!百年之间而守土者相望,皆能本其祖之所自出,而修崇庙貌以致其虔,可不谓盛乎!”

一日过新句容江大夫,见其出《衢州小山祖墓记》,乃喟然曰:“衢固又有盛焉者耶!”江、徐皆衢之望,余弗敢以轻重论,然庙貌之存,固不若丘垄之如故。凡徐氏佩太守章而来者,皆曰祖庙固不若江氏所传之适也。[18]

《衢州徐偃王庙碑》影响了刘宰对衢州风土和宗族的认识,而衢州江姓族人在请刘宰作碑阴记文时,夸饰江氏庙宇胜过徐偃王庙碑。在此,又可见徐偃王庙碑作为徐氏宗族的象征物,参与到衢州地方社会宗族之间的文化竞赛中。而衢州其他宗族希图超越徐氏时,就不能不受《衢州徐偃王庙碑》的影响,故而,《衢州徐偃王庙碑》得以利用碑文的典范性影响辐射到衢州其他宗族碑刻上。由此,《衢州徐偃王庙碑》既具全国影响,又成为地方性的标志文本。

不过,韩愈《衢州徐偃王庙碑》在碑刻时代的早期性和碑文内容的经典性两方面确立绝对独尊的地位,要到元代才真正完成。元代金华人黄溍(1277—1357年)《徐偃王庙碑后记》一文云:

衢州徐偃王庙,有韩愈氏所为碑文。其别庙在今兰溪州者,里人徐畸实为之记。畸辨其未尝称王,而建安袁聘儒记江山之别庙,直谓孔孟之徒,无道偃王事者。古昔帝王事迹不载于经,而杂出于传记百家之书固多矣,况偃王事见司马迁《史记》、范晔《后汉书》、张华《博物志》,本末甚具。至愈之文出,而学者家传人诵之,偃王仁义之心,遂以暴白于天下后世,由愈之言可信不诬也。若愈者,非所谓孔孟之徒欤?衢人柴某,家于兰溪。既与州之士民修其祠事,且摹刻愈碑文,立石殿庑,而属溍志其岁月于下方。溍窃惟汤武以仁义兴,偃王以仁义亡。兴亡虽异,其为仁义,未始不出于心之同。然是州之人诚能于愈之言信而不疑,则其致力于神,将弗懈而益虔,祥庆之来下,荫庥之所加,未有止也。[19]

根据黄溍的记载可知,到了元代,诸多徐偃王庙碑中可能仅韩愈所撰《衢州徐偃王庙碑》一文存世,而徐安贞、于皋谟等人所撰碑文即使尚存人间,在衢州地方文化系统中,影响力已逐渐式微。而韩愈所撰《衢州徐偃王庙碑》遂成为后世衢州徐偃王庙碑刻系统的共同的源头。通过黄溍的记载,可知在元代,徐畸、袁聘儒等人曾在兰溪、江山等地的徐偃王别庙撰有碑文,这些碑文曾论说徐偃王“未尝称王”,且声称“孔孟之徒,无道偃王事者”,其渊源可能来自唐代徐安贞等人的论说。黄溍引用韩愈之文,对其一一进行批驳,演述韩愈称赞徐偃王“仁义”之说。此后,儒家“仁义”化的徐偃王成为衢州徐偃王庙碑文的主旨思想,由此,韩愈一文不仅在时间上成为各碑文的源头,在思想言说上,也成为后世衢州徐偃王系统碑刻的典范。在文本层面,作为文章的《衢州徐偃王庙碑》推动韩愈文章进入衢州地域文脉的中心,成为文人学习碑记文章的榜样;在物质层面,作为碑刻的《衢州徐偃王庙碑》促成韩愈此碑成为浙西地方不容忽视的人文景观,从而成为后人观瞻游赏的人文对象。在此,韩愈文章在促进碑刻地方流传之余,也一并完成自身的“在地化”,成功“下渗”地方,永久嵌入地方文脉的长河之中。宋代以后,从京师到地方,从文化中心地带到边远地区,韩愈文章有着弥漫性的影响,应当说,与其文章的这种地方性“沉降”有关联。

四 碑的尾声与未尽的书法视角

清代乾嘉以后,金石学全面复兴。作为浙西标志性的人文景观,《衢州徐偃王庙碑》被重新纳入金石学者的视野。洪颐煊(1765—1883年)《平津读碑记三续》卷下著录此碑:“徐偃王庙碑,在衢州。碑仅存上截,每行十三字。《宝刻丛编》有此碑,称唐韩愈撰,元锡书;《东雅堂韩昌黎集注》引石刻称‘朝议郎守尚书考功郎中知制诰昌黎韩愈撰,福州刺史元锡书,元和十年十二月九日立’。今碑前结衔唯‘朝议郎守尚书’六字存,以下俱阙。《宝刻丛编》亦作元和十年十二月立。今碑末称元和九年十二月,是后人重摹之讹误”[20]。洪颐煊所记即今衢州博物馆所存之碑。不过洪颐煊判断有误,他未能明了该碑在唐代即有徐放及元锡分别书写的两块碑。稍晚于洪颐煊的王言在《金石萃编补略》卷二有“徐偃遗庙碑记”,题下注:“石长二尺,阔二尺四寸,正书十八行,行十四字,有额篆书:‘徐偃遗庙碑记’六字”[21]。之后全录碑文,碑文末署:“时龙飞皇唐元和九年十二月”。王言的记载更加详尽,而王言所见的碑刻题名为“徐偃遗庙碑记”,则当时题名尚清晰,可以辨识。由此可以推断,衢州博物馆所藏碑碑名当为《徐偃遗庙碑记》。亦即是说,元和九年徐放所书碑刻为《徐偃遗庙碑记》,元和十年元锡所书碑刻或已名为《徐偃王庙碑记》,由于元锡所书碑在宋以后影响更大,且成为韩愈文集校勘的重要参考文本。因此,在韩愈文集中,该文仍名《衢州徐偃王庙碑》(碑文题名与纸本篇名有异,在唐人文集中所在多有)。

道光二十三年(1843年),俞樾途经龙游,作《徐偃王祠》一诗感慨云:“朝发龙游县,小泊徐王祠。云祀徐偃王,旧有昌黎碑”[22]。不过彼时俞樾实际并未到访徐偃王庙,也未见过原碑。光绪庚辰(1880年),俞樾结识曾任衢州太守的靳邦庆,经过靳邦庆的帮助,才在第二年春天,获得该碑的两张拓片。俞樾《韩昌黎〈徐偃王庙碑〉跋》记其事颇详,云:“其一止半段,乃碑也;其一不知何时重立,字迹完善,碑文亦全,然非其旧矣。余因取案头所有《东雅堂韩集》以校原碑,小有异同。原碑每行止存十三字,间有十四字者,计其全石,每行是五十六字,以铭辞考之可见。今每行存十三,当缺四十三字,乃有缺至四十五字者,亦有止缺四十一字者,参差不齐。……浙西汉石已不可多得,唐碑已可宝贵。余于己巳岁同游绍兴禹寺,得见开成五年《往生碑》,曾嘱精舍诸生作诗以张之。昌黎此碑高出彼上岂止什百?余数十年访求而不得者,今仍得之,不可云非幸矣!……其(洪兴祖)所见石本,不知又是何石,岂宋时别有一石刻乎?……右文,樾自书刻石,立于西湖俞楼之小蓬莱,足为韩碑考证”[23]。俞樾的记载并未提及碑名问题,看来,至光绪辛巳(1881年),该碑碑额题名已经漶漫不清了。鉴于这块碑为当时浙西地区历史最为悠久的碑刻之一,俞樾又令人根据拓本重新摹刻上石,置于西湖居所俞楼的小蓬莱屋旁。由此,《衢州徐偃王庙碑》获得新生,在空间辐射力上也由浙西地区延伸到浙江首府。

通过梳理《衢州徐偃王庙碑》的传播与韩文经典化历程可知,碑刻流传是多种外部因素共同作用的结果,其中古代文章的效力也不容忽视。作为传统书法艺术的重要载体,碑刻对研究某一时期书风有重要意义。然而原碑能否流传后世,并在后世产生诸多衍生性碑刻,是诸多自然因素、社会因素和文化因素合力的结果。除去各种不可抗拒因素之外,碑刻的时代性及书艺水准的高低常是决定某碑能否流传后世的主导力量,然而透过韩愈《衢州徐偃王庙碑》,可知碑文作者与碑文本身的文学影响,也是碑刻能否流传后世的一大关键因素。

学界已往研究文章的功用,往往从内部艺术规律加以审视,对文章的外部影响也多从政治、社会、经济等角度考量。对《衢州徐偃王庙碑》在书法和文学层面的考察,则令人重新注意文章的力量有助于书法艺术的传承,同时为书法的物质载体——碑刻的不断“重写”提供重要动力。伴随着韩愈文章经典地位的稳固,《衢州徐偃王庙碑》成为标志性的地方人文景观。在此,作为文章的《衢州徐偃王庙碑》,成为衢州地域性文章效仿的榜样;作为碑刻的《衢州徐偃王庙碑》,也成为衢州地方性碑刻的典范。由此,书法与碑刻反向推动韩愈文章的“地方化”,令韩愈文章渗透到地方社会的肌理之中。韩愈文章不仅是宏观层面的全国性的文章典范,也深入地方文脉的细部,成为微观层面的地域文章的示范。韩愈古文在宋、元、明、清四朝文坛产生弥漫性影响,与韩文不断“下渗”有密切联系。而在韩文“下渗”地方的进程中,碑刻与书法又起到关键性的中转作用。在此,韩愈文章经典化历程中的文学与书法、碑刻的互相渗透与交错影响,形成文学艺术交相辉映的“文艺回环”。韩愈文章经典化历程中的“文艺回环”,为观测韩愈文章“进入地方”提供了一个有益的视角。从书法碑刻视角考察古代重要作家作品的经典化,是一个值得重视的研究新域。

附:《徐偃遗庙碑记》拓片,北京大学中文系博士研究生雷军藏