《说文》“才、屮、之、出”构意研究

2021-07-16朱生玉

朱生玉,高 飞

(天津大学 语言科学研究中心,天津300350;北京中医药大学,北京100029)

汉字具有表意性[1],是一种构意文字[2]。构意也叫造意,是汉字形体所反映的原初造字时设计字形想要表达的意图。许慎的《说文解字》为我们探讨构意提供了良好的材料。第一,《说文》的训释往往揭示了汉字的构意,如《说文·犬部》:“臭,禽走臭而知其迹者犬也。”该训释明显是说“臭”从犬从自的构意[3]。第二,《说文》常指出某些构件的构意,如“”下云“,残地;坑坎意也”;“师”下云“,四帀,众意也。”这是分别指出“”“”分别在“”“师”二字中的参构意图。第三,《说文》“某与某同意”这一条例也是对构意的揭示,如“善”下言“此与义美同意”。“同意”之例启示我们不同构件在构意方面可以有某种联系。关于《说文》“同意”的研究成果已有不少,兹不赘述。

段玉裁《说文解字注》也特别注重对构意的揭示与阐释,而且也有意识地系联不同字的构意,如“才”字下段玉裁云:“凡艸木之字。才者,初生而枝叶未见也。屮者,生而有茎有枝也。者,枝茎益大也。出者,益兹上进也。此四字之先后次弟。”本文即拟以“才、屮、之、出”为个案来分析四字的构意及其在参构其他字时所凸显的构意情况。具体而言,在《说文》系统中,“才、屮、之、出”四字均取象于艸木,它们构意为何?各自在参构其他字时所凸显的构意是什么?这都是本文所要探讨的问题。

一 “才”系字及其构意

“才”在《说文》为部首,但其下无属字。《系传》卷第十二“才”下徐锴按语云:“此一部内无字而云‘凡才之属’者,为有材字及哉从才在他部也。”《说文·才部》:“才,艸木之初也。从丨上贯一,将生枝叶。一,地也。凡才之属皆从才。”依照许慎的训解,“才”取象于艸木,其构意可描述为[艸木刚刚冒出芽儿](为与词义区别,本文用方括号表示构意)。在整个《说文》当中,“才”参构的字共有11个,其中在10个字中充当声符(这10个字是:、、、材、财、鼒、豺、、在、存。声符的构意是一个较为复杂的问题,尚待深入思考。如非必要,本文暂不涉及这一问题),而唯有“闭”字例外,因为《说文·门部》:“闭,阖门也。从门;才,所以歫门也。”依许慎所言,“才”在“闭”字中所体现的构意为用以歫门的工具。[用以歫门的工具]与“才”单独成字时的构意[艸木刚刚冒出芽儿]有何关联?

针对“闭”所从“才”之意,历代《说文》研究者都提出了一些解释。《系传》二十三卷“闭”字下徐锴按语曰:“才,木也。会意。”按照这一思路,似可如此理解:[用以歫门的工具]往往是木头所制的,故“闭”从“才”。这一关联不免有些牵强,因此段玉裁说“从门而又象撑歫门之形,非才字也”。段氏善于依《说文》之体例而进行推演考证,此处也不例外。他说:“玉裁按,扌不成字,云‘所以距门’,依许全书之例,当云‘扌象所以歫门之形’乃合。而无象形之云,则当是合二字会意。”他进而推断许书原本应当作“”,“转写失真”而成了“闭”。这一观点受到了《段注订》《段注匡谬》《说文解字注笺》的质疑。尽管段氏认为许书该字原本作“”不尽可信,但我们认为其发疑点是值得注意的,即“才”在“闭”字中所体现的构意有些迂曲难通。《说文解字注笺》引李阳冰云“才象木斫伐之余”,并云“此即闭从才之意”。这一解释亦难以理解。朱骏声《说文通训定声》在“才,所以歫门也”之下加了“象形”二字,可见朱氏亦认为“闭”所从并非训作“艸木之初也”的“才”;朱氏紧接着又云:“或曰从材省亦通。材,木挺也。”杨树达亦认为“才”即“材”之初文,“闭从才者,距门之关以木为之。”[4]此可备一说。苗夔《说文声订》则认为“当补‘才亦声’”,从其表述“亦声”可知,苗氏是认可“才”的表意功能的,但未作进一步讨论。

从上可知,大家对“闭”之所以从“才”的理据存在一些争议。究竟作何解释,出土古文字或许能够深化我们的理解。“闭”最早见于西周中期的《豆闭簋》,又见于战国《子和子釜》[5]。高鸿缙云:“非文字,乃物形,后变为才,意不可说。”[6]李学勤主编《字源》认为“闭”字门中不是“才”,而是“像用来关门的键之形”[7]。后来云梦睡虎地秦简文字“闭”作日甲14)、日甲72背),后者所从与“才”的古文近似,这就是小篆“闭”字从“才”之由来。

从小篆溯形至古文字,我们可以知晓“闭”之构形理据;然而我们不能不注意的问题是金文与小篆属于不同的构形系统,能否以金文的构形构意系统来断然否定《说文》小篆的系统呢?本文认为不妥,至少有失公允。冯胜利先生对此已反复论述[8],值得参看。立足于《说文》自身的系统,综合上文所举各家的观点,“闭”从“才”的理据可有两种分析思路:(一)“才”乃“材”之省形。若如此,则“闭”所从之“才”凸显了[木]这一构意。(二)“闭”所从之“才”与“才”同形,即与训作“艸木之初也”的“才”无关。仅因形同而取以构字的情形,在《说文》中也是存在的,详见下文分析。

二 “屮”系字构意分析

《说文·屮部》:“屮,艸木初生也。象丨出形,有枝茎也。古文或以为艸字。读若彻。凡屮之属皆从屮。尹彤说。臣铉等曰:丨,上下通也,象艸木萌芽,通彻地上也。”依据《说文》的训释,“屮”的构意可以分析为:[艸木+初+上出]。

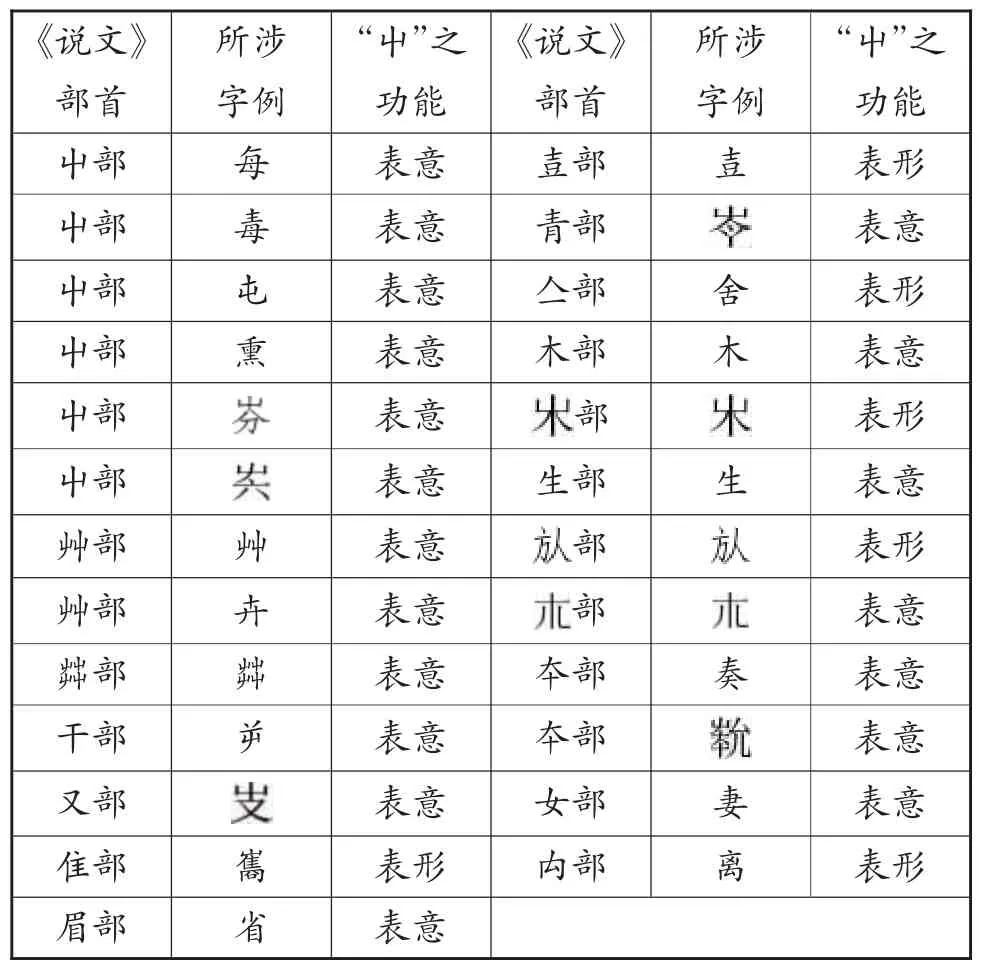

《说文》中以“屮”为义符或形符而参构之字共有25个,如表1所示[9]:

表1 《说文》以“屮”为义符或形符之字

上文将“屮”单独成字时的构意分析为[艸木+初+上出],实际上它又可以进一步拆分为/艸木/、/初/、/上出/三个特点。经过对上表所列25字在《说文》中的训释及构形分析,我们发现,这三个特点并非同时完整地体现在“屮”所参构的字当中,而是凸显其中一个特点或两个特点的组合。具体而言,可分为以下几种情况。

(一)取[艸木]之意

“屮”字创制之初,即取象于艸木,因此在参构他字时体现[艸木]之意,最为典型。在从“屮”的25字中有7字体现[艸木]之意,如:

《说文·屮部》:毒,厚也。害人之艸,往往而生。从屮从毒。

《说文·艸部》:艸,百芔也。从二屮。凡艸之属皆从艸。

《说文·艸部》:卉,艸之緫名也。从艸、屮。

《说文·茻部》:茻,众艸也。从四屮。凡茻之属皆从茻。读与冈同。

(二)取[上出]之意

“屮”在构字时表达[上出]这一构意,共有4个字。具体如下:

《说文·屮部》:熏,火烟上出也。从屮从黑。屮黑,熏黑也。

《说文·壴部》:壴,陈乐立而上见也。从屮从豆。凡壴之属皆从壴。

很显然,上述四字与艸木无涉。“熏”字下段玉裁注云:“从屮。象烟上出。”“屮”在“熏”字中表现烟上出这一形象。“”字下段玉裁注云:“屮者,进之意也。”“奏”字下许慎所谓“屮,上进之义”即是对“屮”字构意的揭示。“壴”字下段玉裁云:“屮者,上见之状也。”值得注意的是,“屮”表示[上出]意,而“屮”这个构件在、、、整字的布局中也置于上方的位置,这或许体现了构件布局与构意之间的象似性。这种象似性在汉字构形中还有哪些以及是否具有一定的普遍意义,是值得深入考察的一个问题[10](陈伟武考察了“同符合体字”与所记录的词义之间的关系,他说“事物数量的增多,往往伴随着程度加强、频率加快等相应的变化,同符合体字也就同时反映了这种语义的变化”“如果构件相同,而构件在位置、方向、大小等方面相对立,同符合体就会产生背反义……”Behr也有类似的观点,其原文如下:“Homosomatic juxtaposition in Chinese writing...it is a marginally productive iconic technique,which encodes semantic functions of plurality,augmented volume or intensity,collectivity,ambality,opposition,closeness,diminutivity,rapidity,as well as shape or sound imitation.”[11]以上所揭示的现象即可归为“同符合体字”与它所记录的词义之间存在一定的象似性(iconicity),汉字构形模式中所隐含的象似性问题是值得探讨的一个课题)。需要特别强调的是,从古文字形体演进的角度来说,上述几字或许原本并非从屮,如:

随着形体演变,到了《说文》小篆被统一化为“屮”。虽来源不同,但需明白不同字体内部自有其构形、构意系统。用甲金文的构形、构意系统批驳小篆的构形、构意系统有失公允。上列四字所从“屮”之构意在小篆当中是异时空下重新分析的结果。本文的探讨是就小篆字系而言的。

(三)取[艸木+上出]意

“屮”在构字时还可以体现[艸木+上出]的构意,这一构意同时凸显了/艸木/和/上出/这两个特点。共有5个字,具体如下:

《说文·屮部》:每,艸盛上出也。从屮,母声。

《说文·屮部》:屯,难也。象艸木之初生,屯然而难。从屮贯一。一,地也。尾曲。《易》曰:“屯,刚柔始交而难生。”

《说文·木部》:木,冒也。冒地而生。东方之行。从屮,下象其根。凡木之属皆从木。

《说文·生部》:生,进也。象艸木生出土上。凡生之属皆从生。

以上五个字均表示艸木之属,且皆有[上出]之意。需要说明的是,“木”之甲骨文作金文作为整体象形字。小篆与上述古文字一脉相承,但在构形上,《说文》将“木”字构形拆分为上下两部分,即段玉裁所云:“象上出,象下垂。”这样的分析固然不符合字形历史演变的轨迹,但另一方面我们应该去理解许慎、段玉裁之所以那样分析的原因,因为《说文》及其小篆是自成系统的,“木”训作“冒”与之构形分析作“从屮”以体现[上出]之意是相对应的。由此可见许慎作《说文》之良苦用心。

(四)借形且取[上出]意

《说文》分析为从“屮”的字当中,有一部分字所从之“屮”并非训作“艸木之初也”之“屮”,而是与“屮”同形。这样的字有4个,即:

《说文·亼部》:舍,市居曰舍。从亼,屮象屋也。口象筑也。

《说文·禸部》:离,山神,兽也。从禽头,从厹从屮。欧阳乔说:离,猛兽也。

以上“巂”“舍”字下构形解析均言“屮象某”,即取该部分形体与“屮”相同,“”“离”情形亦如此。这种现象我们可以理解为形借(或借形)。所谓的形借,是指“不管一个字原来的音义,只借用它的字形的一种现象”[12]。但是它又不同于整字的形借,整字的形借是借用相同的文字形体去记录不同的词;而这里所说的是汉字构件的形借,是某个字的构件与既有构件形体相同而所做的关联性重新分析(先民在创制汉字过程中应该有一种形借,即人们在构形过程中,经过取象所形成的形象与汉字系统中既有的汉字或构件表征的形象相同相近,于是就借用该既有的形体来作为构形元素。这种情形发生在汉字创制之初。《说文》所在文字距离创制时已远,我们不能说人们在造“巂”这个字时认知取象中所形成的一部分形象与既有的“屮”象似,便借用了“屮”这个形体作为构形元素之一。如果追溯古文字,我们知道,“巂”所从之“屮”形是由上部象形的部分演变而来的。由于小篆“巂”上部所从与“屮”相同,《说文》的构形分析可看作一种关联性重新分析)。“”篆文作,其所谓从“屮”指左上部之“”。实际上,“”并非训“艸木之初也”的“屮”,仅仅是取与“屮”形同形近而已,于是借用“屮”形;其最重要的目的是为了凸显[上出]的构意,正如段玉裁所说“从屮者,与岂屵同意,谓杠首之上见者”。“离”篆文上部之“屮”形亦当如段玉裁所说“从屮,若巂字之首,像其冠耳”。诸如此类,对字中构件的分析既与既有构件在形体上关联起来了,又可在构意上联系起来,是构形构意系统优化的一种表现。

(五)存疑

据《说文》构形分析而从“屮”者还有5字,但对这些字从“屮”的理据多有争议,限于篇幅,兹仅举一例以略见一斑。

由上观之,其中以持第二种意见者较多。不管是“屮”取[通彻]之意还是[细微]之意,必须思考的一个问题是:“屮”如何会有[通彻]或[细微]之意?上文已言“屮”的构意可分析为[艸木+初+上出],我们推测,[通彻]之意可能是从/上出/这一特点进一步发展而来的,因为艸木破土而出即显[通彻];[细微]之意可能是从/初/这一特点进一步发展而来,段玉裁言“察之于微也”、许棫言“从屮会微细意”的观点给了我们这方面的启示,艸木刚破土而出时必显得微小。然而,正如冯胜利先生所指出的,“造字之意,虽可臆测,然无书证则不可确信。”[13]在缺乏书证的情况下,上述意见也仅能提供一种思路而已。其他《说文》构形分析从“屮”,而据我们考察较有争议的字还有屰、、(古文“青”)、妻,本文不做一一分析。

三 “之”系字构意研究

《说文·之部》:“之,出也。象艸过屮,枝茎益大,有所之。一者,地也。凡之之属皆从之。”依据《说文》的训释,“之”的本义指“出往”,其构意可以分析为:[艸+上出]。

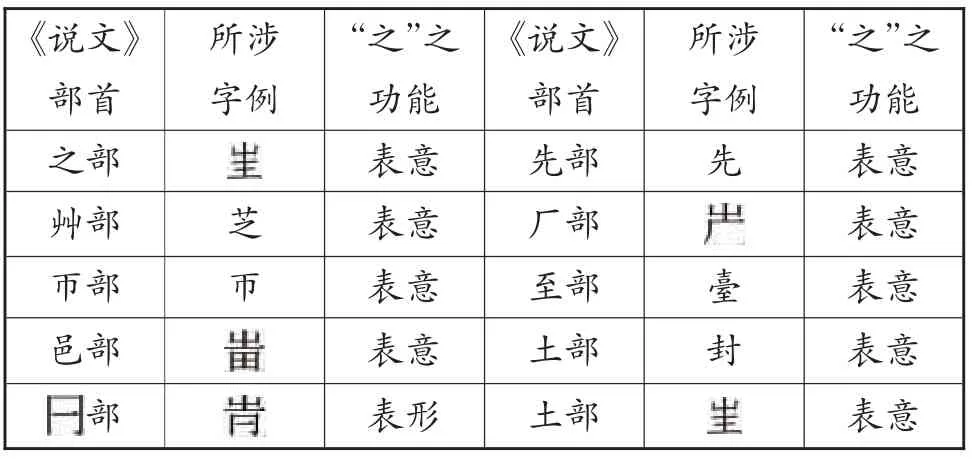

《说文》中以“之”为义符或形符而参构之字共有10个,如表2所示[14]:

表2 《说文》以“之”为义符或形符之字

上文将“之”单独成字时的构意分析为[艸+上出],即包括/艸/、/上出/两个特点。经过对上表所列10字在《说文》中的训释及构形分析,我们发现,这两个特点并非完整地体现在“之”所参构的字当中,而是凸显其中一个特点。具体而言,可分为以下几种情况。

(一)取[艸]之意

“之”在所参构字中明显表示[艸]意的有2个字,具体如下:

《说文·艸部》:芝,神艸也。从艸从之。

《说文·土部》:封,爵诸侯之土也。从之从土从寸,守其制度也(《系传》作“从土之寸。寸,其制度也”)。公侯,百里;伯,七十里;子男,五十里。,古文封省。

就古文字来说,古“邦”“封”本为一字[15],象在土堆上种植艸木以为封界之形。如此则《说文》“封”“邦”所从“之”的构意亦可理解为[艸木]。王国维以为“”从之田与六书不合,“”乃“丰”之讹[16],现在看来似大可不必。说“”乃“丰”之讹是立足于古文字来审视《说文》。若立足于《说文》自身,上文分析,“”亦可体现[艸木]之意,如此不仅可以贯通古今,而且也符合《说文》自身的构形构意系统,因为我们前文已分析了“之”可体现[艸]意。

(二)取[上出]之意

“之”在所参构的字中可体现[上出]意,有3字,如下所示:

《说文·先部》:先,前进也。从儿从之。凡先之属皆从先。

《说文·至部》:臺,观,四方而高者。从至从之,从高省。与室屋同意。

(三)仅取形似

《说文》从“之”之字中有1例,其构意与“之”无涉,即:

(四)存疑

《说文》构形分析与“之”有关的还有一字,其构形理据较为复杂,即:

《说文·帀部》:帀,周也。从反之而帀也。凡帀之属皆从帀。

“帀”何以“从反之”,可谓众说纷纭。段玉裁云“凡物顺屰往复则周遍矣”。徐灏云:“象艸木上出,反之则面面皆遍合,字以见意,故曰反之而帀。”王筠:“当言到之。而言反之者,字无反,故其词可通。且之者,往也。既往而反,则反复其道,必周帀也,故曰反”。

四 “出”系字构意分析

《说文·出部》:“出,进也。象艸木益滋,上出达也。凡出之属皆从出。”依据《说文》的训释“,出”的本义指外出(“出”的词义结构可以分析为[DO+out],其中的DO代表动作行为,out是这个动作行为所伴随的结果);“出”之构意可以分析为:[艸木+上出]。

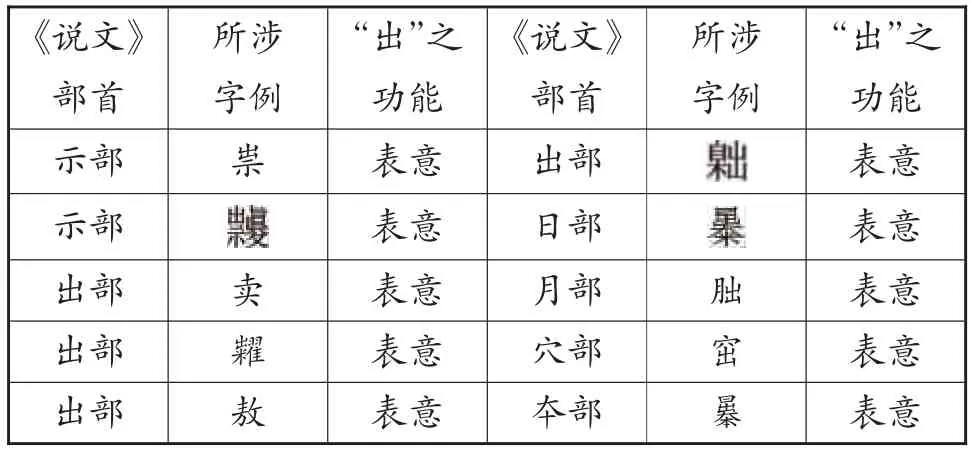

《说文》中以“出”为义符或形符而参构之字共有10个,如表3所示[17]:

表3 《说文》以“出”为义符或形符之字

从词义结构来说,“出”有三部分构成:主体(O)+动作(V)+参照物(G)。从取象构形的角度来说,“出”字取象于艸木,附带着艸木生长“上出”的特点,因此,“出”字的构意可概括为[艸木+上出]。这一构意在“出”参与构字的过程中有泛化的趋势。“出”之构意在所参构的字中大体上可以分为三类。

(一)取[艸木+上出]之意

在《说文》当中,“出”充当义符而表示[艸木+上出]构意的即“出”字本身。《说文》即训作“进也”,段玉裁云“本谓艸木,引申为凡生长之称”。其下“象艸木益滋,上出达也”即是对构意的描述。反映到词义层面,“出”可分析为/艸木/+/上出/+地面/。其中“艸木”为主体,“上出”与动作有关,“地面”则是参照物。

(二)取[上出]之意

“出”在构字过程中隐去/艸木/这一特点,而凸显/上出/者有2字,具体如下:

《说文·月部》:朏,月未盛之明。从月、出。《周书》曰:“丙午朏。”

(三)取泛化之[出]意

“出”在参构字中构意进一步泛化,隐去了/上/这一方向特征,而凸显/出(离开)/这个特征。这样的字有6个(按,《说文·放部》重见“敖”,训作“出游也”。此不另行计算),即:

《说文·出部》:卖,出物货也。从出从买。

《说文·出部》:敖,游也。从出从放。

《说文·穴部》:窋,物在穴中貌。从穴中出。

显然,“卖”“糶”指货物或谷物交易,所表达的方向并非向上;“敖”指出游、“窋”指离开洞穴,亦非向上;“曓”所表达的“疾、趣”亦非向上。说文学家对“祟”之构形分析大体上有三种意见:一是分析为会意,以徐铉为代表。二是分析为会意兼形声,以徐锴为发端,《系传》卷一:“祟,神祸也。从示出。臣锴曰:……以出示人,故从出,出又音吹,去声,故《诗》曰‘匪舌是出,惟躬是瘁’,故又出声。”这一意见影响较大,从其说者亦较多,如段玉裁、王筠等。三是分析为形声,如《说文通训定声》《说文疑疑》《说文谐声补遗》均认为“从示出声”。根据当今古音学研究成果,“出”“祟”均属物部。“祟”所从之“出”应有表意与示音双重功能。因此,以上第二种观点较为可取。如此则“出”亦表达一种抽象的[出]意。反映到词义层面,上述六字所记录的词的词义结构可描述为/X/+/离开/+/界限/,详见下文分析。

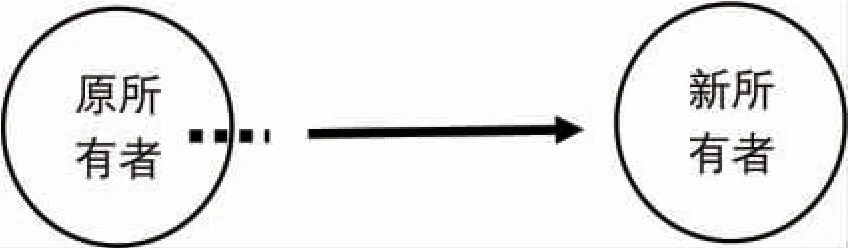

不难看出,“出”的主体从艸木扩展到日、月,进而指其他物品。“出”所涉及的动作具有方向性,在“出”“”“朏”等字中表现为/上出/的特点;“賣、糶、敖、窋、曓”等字中的“出”所表示的动作并没有/上出/的特点,而是指/离开/某一区域或范围。“出”所涉及的参照物也随之不同,在“出”“”“朏”中,以/地面/为参照物;而在“賣、糶、敖、窋、曓”中,参照物变得较为抽象,如“賣、糶”涉及交易这一语义框架,“賣、糶”表示主体(物资)离开原所有者,即超出原所有者的界限而向新所有者转移,如图1所示:

图1

“敖、窋、曓、祟”的动作则侧重于主体越过一定的界限,如图2所示:

图2

五 余论

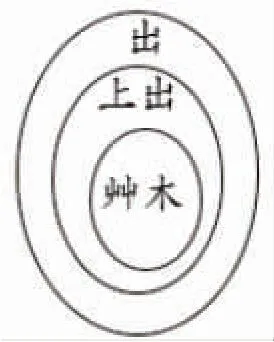

上文分析了“才、屮、之、出”四字及其作为形符或义符在所参构之字中的构意。现统一图示如下:

才:[艸木]

屮:[艸木]⇒[艸木+上出]⇒[上出]

之:[艸(木)]⇒[上出]

出:[艸木+上出]⇒[上出]⇒[出]

如果将上述四种情况更抽象一些的话,则可用图3表示:

图3

一般认为,汉字有形、音、义、用等要素,“音”“义”属于语言的层面,“用”属于使用的层面。通过上面的分析,我们看到与汉字的“形”密切相关的还有“意”,即构意,它不同于“义(词义)”。这里简要谈谈形与意之密切关系。汉字的形体是被有意识地设计出来的,这就意味着有一个构形的过程。文字形体是可视化符号,其创制须得借助于具体的物象,我们将这个过程称之为“取象”,将取象所参照的具体物象叫作“取象对象”。如上文所示,依《说文》解说,“才、屮、之、出”取象于“艸木”,此为字形之来源。虽同取象于艸木,但由于取象于艸木生长的不同阶段而形成“才、屮、之、出”四个不同的形体,正如段玉裁所说“艸木由才而屮而之而出,日益大矣”。字形可以体现构意。“意(构意)”是认知加工的结果,是人们对取象对象及其特点的认知加工,我们将这个过程叫作“取意”。此为构意之来源。由于构意与人们的思维意识相关,所以它并不是一成不变的。不难看出,“才、屮、出”这四个字在作为构件参与构字时,大体上围绕着艸木及其特点来凸显构意,在不同的字当中,所凸显的构意不同,形成以[艸木]为中心向外辐射的态势。处于核心的构意与取象对象密切相关,可称之为“原型构意”,它具有完形性;核心之外的为衍生型构意,反映了取象对象的特点,以原型构意为基础但又可脱离原型构意而得以凸显。同一个构件,人们在认知中围绕原初取象的对象而捕捉形成了一系列相关的特点,这些特点均可作为这个构件的构意去参与构字。总而言之,汉字形—意的形成即依物取象、依象构形、以意赋形、以形表意的过程。

事实上,构形构意的研究尚很薄弱,亦远非上文所描述的那样简单,需另文撰述。上文的研究仅为个案,尚有许多问题值得深入。首先,《说文》基础构件约四百个左右(按,王宁《汉字构形学讲座》[19]说有基础构件367个,而其《汉字构形学导论》[20]计有414个基础构件),这些构件的构意是什么、哪些构件能够代表相同的构意、哪些构件可以体现不同的构意等等,这些问题都需要一一研究,由此才能构建《说文》的构意系统。构意系统的建立,对于我们认识《说文》中某些有争议的构件及其功能当有参考价值。其次,就整个汉字发展史而言,我们既要有“断代”的理念,又要有“贯通”的思想。所谓断代的理念是说构形、构意也是有其时代性、系统性的,甲骨文、金文、简帛文字、楷体字等等不同的系统其构形属性不同,构意系统也不同,需要分阶段、分体系地去考察;所谓贯通的思想是说汉字的发展是一脉相承的,而不能割裂开来,从殷商甲金文至楷书有很多字得以传承,我们对构形、构意的认识和阐释也应历史贯通起来。这样做或可在一定程度上避免拿甲金文的构形构意来批判《说文》的做法。再次,虽然前文的分析和结论是基于离汉字创制时期已非常遥远的《说文》构形构意系统,但它对于我们认识汉字的创制(从无到有)、形成(发展演变)不无启发。汉字的造字阶段可大体分为原生造字阶段与次生造字阶段,两个阶段中形体的来源和构造方式、构意的体现途径是不同的,值得深入研究。本文仅立足于《说文》构形构意系统,通过个案研究探讨构形、构意问题,旨在抛砖引玉,尚留有许多问题需学界同人共同努力。