采空区地震耦合作用下碳纤维加固框架结构振动台试验研究*

2021-07-15刘书贤路沙沙刘少栋

刘书贤, 王 帅, 路沙沙, 刘少栋

(辽宁工程技术大学土木工程学院, 阜新 123000)

0 引言

煤炭开采会造成很多不容忽视的问题,特别是综采放顶煤开采对地面建筑物产生很大影响[1]。煤炭开采可能会使地表产生变形,导致地表开裂、沉陷和塌陷,进而使建筑物产生裂缝、下陷、倾斜、扭转直至破坏。针对这些问题,朱传礼[2]分析了开采沉陷区框架结构的变形性能;杨令强[3]研究了采空区对框架结构的影响。上述研究主要针对采空区建筑物进行探究,适合非地震区。我国是一个多地震国家,而且有80%以上矿区位于地震区。这就要求在研究如何减小因煤矿采动引起地表沉陷对建筑物造成破坏的同时,还要考虑地震发生时对建筑物产生的破坏作用。

碳纤维具有很多优良特性,我国很多学者对碳纤维的加固性能进行了研究,例如:王新玲[4]、江卫国[5]、郭建明[6]、何梁华[7]、彭胜[8]、马洪伟[9]、镇斌[10]等对碳纤维加固框架结构进行了抗震性能的相关研究和分析。结果表明,碳纤维加固提高了结构的抗震能力。

综上所述,为了探究碳纤维的加固能否减小采空区沉陷和地震耦合对结构产生的破坏作用,本文制作了缩尺比为1/10的框架结构,采用碳纤维进行梁端和柱端加固。通过振动台试验,对比分析了未加固结构和加固结构的动力特性、地震反应等情况,探讨了碳纤维加固对框架结构的抗震和抗倾斜能力的影响。

1 模型设计与制作

1.1 相似关系(模型/原型)

本文根据相似定理,对原型结构按照1/10比例进行缩尺。在进行结构振动台试验相似设计时,要满足相似理论。根据E.Buckingham导出的π定理计算可得,模型结构主要相似系数如表1所示。

模型结构主要相似系数 表1

1.2 模型制作

原型结构是6层建筑,层高3 000mm,总高18 000mm,梁的截面尺寸300mm×600mm;柱截面尺寸600mm×600mm;柱距4 000mm,楼板厚度120mm,框架结构混凝土的强度等级为C30。设防地震烈度为7度,设计地震分组为第一组,基本地震加速度为0.1g,场地类别为Ⅱ类。根据表1相似关系可得,模型尺寸为:层高300mm,柱间距400mm。在制作模型的同时,做10个与模型材料相同的标准试块,试块尺寸为150mm×150mm×300mm。模型养护完成后,对与模型同步制作的混凝土试块进行材料性能试验。经测试,试块的弹性模量为6.47×103N/mm2,即弹性模量相似常数为(6.47×103)/(3.0×104)≈1/5,应力相似常数与弹性模量相似常数相同,Sσ=SE=1/5。模型结构实物图如图1所示。根据《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》(CECS 146∶2003)[11]、《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》(CECS 146∶2003)介绍[12]和《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)(2016年版)[13]计算出碳纤维用量,并用其加固模型结构。加固做法如下:在梁端粘贴碳纤维,对梁端进行U形箍加固;对柱采用环向围束粘贴,碳纤维方向与柱轴垂直。所用粘结剂是与碳纤维配套的SKO碳胶。碳纤维性能指标如表2所示。碳纤维所用粘结剂SKO碳胶性能指标如表3所示。加固模型结构实物图如图2所示。

图1 模型结构实物图

图2 加固模型结构实物图

表2

碳纤维所用粘结剂SKO碳胶性能指标 表3

2 试验设计

2.1 工况设计

本试验采用未加固结构和加固结构进行对比,设计了三种工况。工况1、工况2、工况3分别对应框架结构倾斜2,4,6mm/m,其中单位mm/m是指建筑物的沉降值/相邻立柱水平间距,本试验是通过调节连接框架结构与振动台台面的底座实现结构倾斜[14-15]的。本文对未加固结构和加固结构在三种工况下进行7度设防地震和8度设防地震的振动台试验。本次试验主要仪器规格如表4所示,振动台基本性能指标如表5所示。

试验仪器规格 表4

振动台基本性能指标 表5

2.2 地震波的选取

原型结构场地类别为Ⅱ类,所以试验拟选用适合Ⅱ类场地的三种地震波,分别是El Centro波、Taft波、人工波。三种原型波后面波动较小,对结构影响较小。根据本试验所推导原型波与模型波的相似关系,分别对El Centro波、Taft波和人工波的持时、频率范围进行数据处理,选取15s的模型输入波,如图3所示。

图3 模型输入地震波

3 试验现象及结果分析

3.1 试验现象

(1)未加固结构

工况1中,7度设防地震作用结束后,没有发现结构出现可见裂缝;8度设防地震作用阶段,在结构首层梁端发现裂缝,如图4所示。工况2中,7度设防地震作用结束后,2层梁端出现裂缝且1层梁端裂缝明显增多;8度设防地震作用结束后,1~4层均出现裂缝,原始裂缝持续发展,柱端出现斜裂缝。工况3中,结构反应较工况1和工况2剧烈,可以听见结构发出响声,结构损伤加重。各层均出现裂缝;首层裂缝发展和裂缝宽度增加尤其明显;总体来看,首层破坏最严重,出现的裂缝最多,裂缝主要集中在梁端、柱端和节点处。

图4 梁端裂缝

(2)加固结构

工况1中,8度设防地震作用结束后,没有发现结构出现可见裂缝。工况2中,7度设防地震作用结束后,首层梁端碳纤维处发现裂缝,裂缝发展程度较未加固结构低。8度设防地震作用结束后,结构1~3层出现裂缝。1层角柱出现斜裂缝,1层梁跨中出现横向裂缝,如图5所示。工况3结束后,1~5层出现裂缝,原有裂缝持续发展,但裂缝宽度和疏密程度均小于普通结构。

图5 梁跨中横向裂缝

3.2 加速度反应

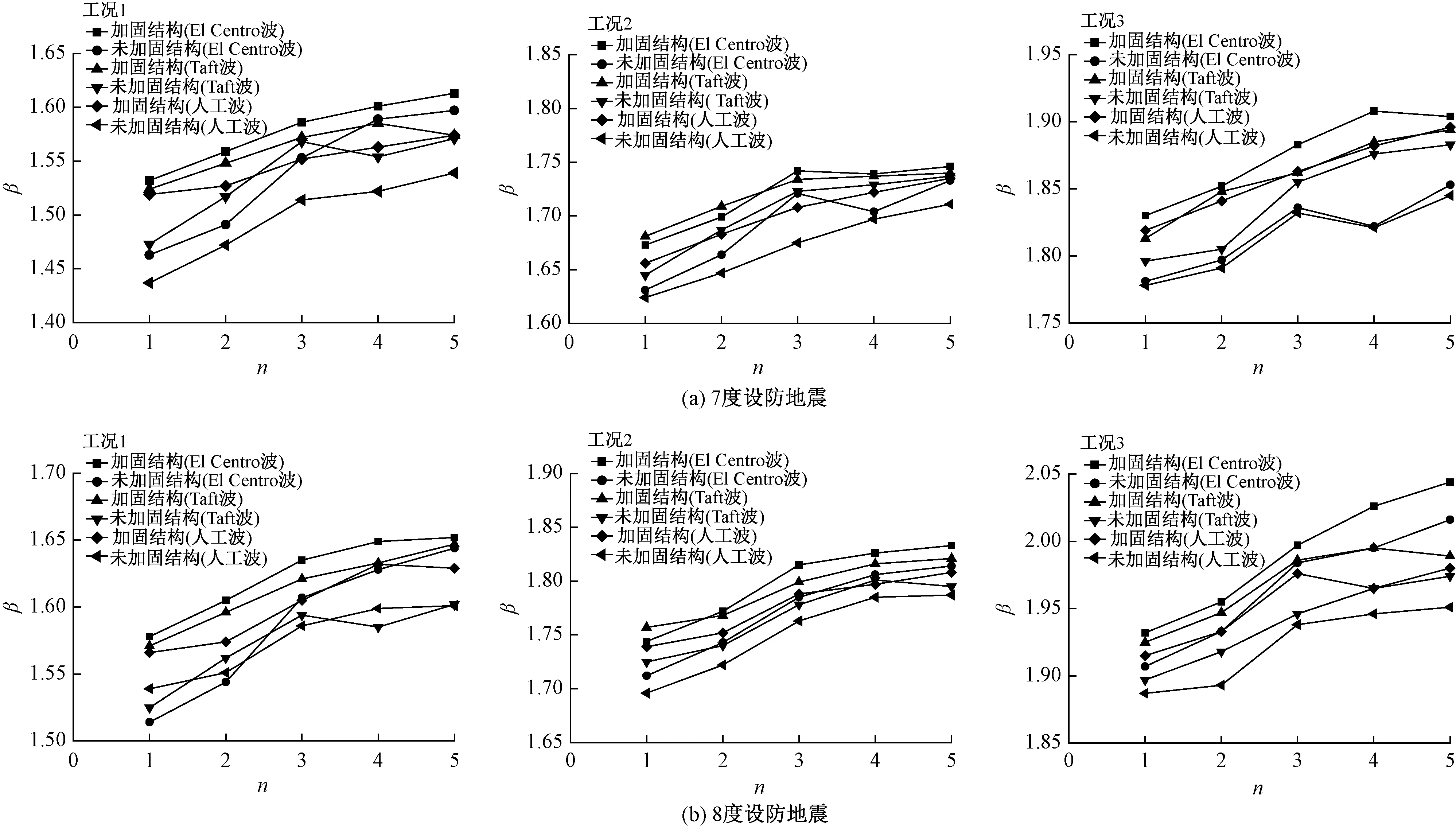

通过对数据采集仪获得加速度计的反应信号进行分析处理,可以得到结构的各层加速度。各层加速度峰值与振动台面的加速度峰值相比,即为加速度放大系数β。加速度放大系数β随楼层n的变化曲线如图6所示,其中因为线路问题,6层数据损坏,本文对1~5层数据进行处理分析。由图6可知:

图6 加速度放大系数β随楼层n的变化曲线

(1)各工况中,未加固结构和加固结构的1层和2层加速度放大系数增量较大,说明结构的1层和2层在地震作用下的反应程度较大,结构损伤严重,易形成薄弱区。工况3中的加速度放大系数增量最大,说明结构在工况3中受到的损伤较严重。这是因为建筑物的倾斜会产生偏心作用,导致建筑物的重心改变,产生了附加的倾覆力和倾覆力矩。随着倾斜程度的不断增加,倾覆力矩加大,对建筑物的损害也越来越大。加固结构加速度放大系数始终大于未加固结构,表明加固结构的刚度较大,碳纤维加固提高了结构的整体刚度。

(2)各工况中,加固结构的加速度放大系数曲线波动较未加固结构平缓、均匀。说明加固结构的整体性较好,结构反应较平缓。碳纤维加固减小了由于各层加速度反应相差过大对结构造成的局部损伤,使结构的整体性能增加。未加固结构的加速度放大系数增量较加固结构大,说明未加固结构的刚度退化较快,结构的损伤较严重。这是因为碳纤维加固后,约束了混凝土的变形。碳纤维与结构共同抵抗地震作用和结构倾斜导致的偏心作用,减少了结构的损伤,延缓了刚度的退化,增强了结构的抗震、抗倾斜能力。

3.3 最大顶点位移

经过数据处理和计算得到最大顶点位移如表6所示。由表6可知,7度设防地震作用下:加固结构在El Centro波作用时,工况1、工况2、工况3的最大顶点位移分别为1.536,1.647,1.732mm,与未加固结构相比,分别减小了0.094,0.104,0.182mm,即分别减小了5.8%,5.9%和9.5%;同理,在Taft波作用下,加固结构与未加固结构相比,工况1、工况2、工况3的最大顶点位移分别减小了5.1%,9.0%,10.2%;在人工波作用下,加固结构与未加固结构相比,工况1、工况2、工况3的最大顶点位移分别减小了4.2%,9.9%,14.9%。8度设防地震作用下:在El Centro波作用时,加固结构与未加固结构相比,工况1、工况2、工况3的最大顶点位移分别减小了7.2%,6.0%,14.1%;在Taft波作用时,加固结构与未加固结构相比,工况1、工况2、工况3的最大顶点位移分别减小了5.6%,9.0%,12.4%;在人工波作用时,加固结构与未加固结构相比,工况1、工况2、工况3的最大顶点位移分别减小了3.4%,7.3%,12.5%。

由计算结果可知:

(1)加固结构在7度或者8度设防地震作用下,与未加固结构相比,各工况的最大顶点位移均有所减小。这是因为碳纤维约束了结构的变形,在一定程度上提高了结构的整体抗侧能力,增强了结构的抗倾斜能力;在同种工况中,随着倾斜程度和地震等级的增加,最大顶点位移均增大,对结构造成的损伤加大。

最大顶点位移/mm 表6

(2)随着倾斜程度的增大,结构的顶点最大位移减小的比例增大。这是因为碳纤维的抗拉强度大,随着结构倾斜程度的增大,结构受到的偏心作用增大,倾覆力矩增大,结构的变形增大;这时碳纤维受到的力也增大,使碳纤维自身的抗拉能力得到更好地发挥,结构的整体性能得到提高,从而增强了结构的抗震能力和抗倾斜能力。

(3)最大顶点位移均出现在工况3中,未加固结构的位移反应较加固结构强烈。未加固结构和加固结构的最大顶点位移分别为2.217mm和1.904mm。加固结构的最大顶点位移比未加固结构减小0.313mm,说明碳纤维加固后使结构的整体刚度得到提高。El Centro波作用下结构的响应最大,这可能是因为三种地震波中的El Centro波的频率与结构的频率相近,产生了共振反应。

3.4 层间位移角

各工况加固结构与未加固结构层间位移角θ随楼层n的变化曲线如图7所示,对比如表7所示。

图7 层间位移角θ随楼层n的变化曲线

(1)从表7和图7可以看出,各工况的最大层间位移角都是出现在首层,说明结构薄弱层在首层。3~5层的层间位移角较小,1~2层的层间位移角较大,说明结构的大变形主要集中在低楼层。因此,对结构进行设防保护时,要重点考虑低楼层尤其是首层。各工况的层间位移角随楼层变化曲线波动最大和层间位移角最大值均是在工况3中出现,表明在工况3中,结构损伤最严重。可以看出,倾斜程度越大,结构自身破坏越大,抗震能力越弱。

(2)由表7可知,结构在三种工况下遭受地震作用时,加固结构的层间位移角均小于未加固结构。由此可以得出,碳纤维加固很好地控制了结构的变形,使各楼层的层间位移有所减小,在一定程度上使结构的延性得到了优化。

层间位移角对比 表7

4 结论

(1)碳纤维加固有效地提高了结构的整体刚度,增强了结构的整体性能,提高了结构的抗震、抗倾斜能力。

(2)碳纤维加固后,最大顶点位移减小的最大百分比为14.9%,最大层间位移角减小的最大百分比为19.1%。碳纤维很大程度上约束了混凝土的变形,使结构的延性得到优化,同时也体现了碳纤维加固的有效性。

(3)在遭受地震作用时,建筑物倾斜程度越大,结构损伤越严重。碳纤维加固后,延缓了结构刚度的退化,提高了结构的安全性能。