浙江春季两次飑线的环境场条件和多普勒雷达特征对比分析

2021-07-14毛程燕龚理卿廖君钰李浩文

毛程燕, 汪 晨, 龚理卿, 廖君钰, 李浩文

(1.衢州市气象局,浙江 衢州 324000; 2.广州市气象台,广州 510080)

引 言

强对流天气具有空间尺度小、发展速度快、持续时间短等特点,并可伴有短时强降水、强雷电、雷暴大风(龙卷)、冰雹[1]、下击暴流[2]等剧烈天气,尤其是春、夏季强对流活动发生频繁、破坏性强,对人们的生命财产构成重大威胁[3]。其中飑线是雷暴单体侧向排列形成的强烈线状中尺度对流系统,由于其组织性高,尺度小,发展快,移动迅速,预报和预警难度大,因此飑线已被国内外学者重视和研究[4, 5]。对于飑线的探究,专家学者大多从其环流背景、中小尺度结构[6]、触发机制、雷达产品特征等方面着手[7, 8]。如盛杰等[9]分析了一次早春飑线的物理条件和雷达回波发展演变特征,提出下击暴流是极端大风形成的主要原因。吴瑞姣等[10]将江淮灾害性大风飑线分为五种天气类型,并分析了不同模型下物理条件。王强等[11]对比了湖南不同季节飑线产生的物理机制和雷达回波特征,认为雷暴大风的预报预警着眼点为低仰角速度大值区和中层径向辐合。张琴等[12]研究了山东境内强对流天气的能量结构、中小尺度异同,提出了700 hPa以下存在的高能区有助于强对流的发展。杨新林等[13]对比研究华南雷暴大风和普通雷暴大尺度环境,指出雷暴大风发生时斜压性和动力强迫更强。农孟松等[14]提出广西飑线大风等灾害性天气常出现在飑线的断裂处。一般来说,不同环流形势下产生的灾害性天气不同,高空槽前多短时强降水,冷涡后部多大风和冰雹天气[15-17],而相似的环流形势下也可以出现不同类型和强度的对流天气[18,19]。

“3·4”和“4·9”过程是出现在江淮、华南地区两次较为典型的强对流过程,具有影响范围广、致灾性强等特点,二者虽出现在相似背景下却有不同物理条件和雷达回波特征。因此寻找两次过程的共性和特性,具有重要预报意义[20]。本文利用常规地面和高空观测、多普勒雷达、NCEP FNL逐6 h(空间分辨率为1°×1°)再分析资料,对发生在浙江省的两次典型春季强对流过程的天气分布特点、环境形势演变、飑线系统变化等特征进行对比研究,分析雷暴大风出现成因的主要异同点,寻求相似背景下混合性强对流的预报方法,为江淮地区飑线和雷暴大风预报提供参考依据。

1 飑线过程天气特征对比

1.1 飑线过程实况

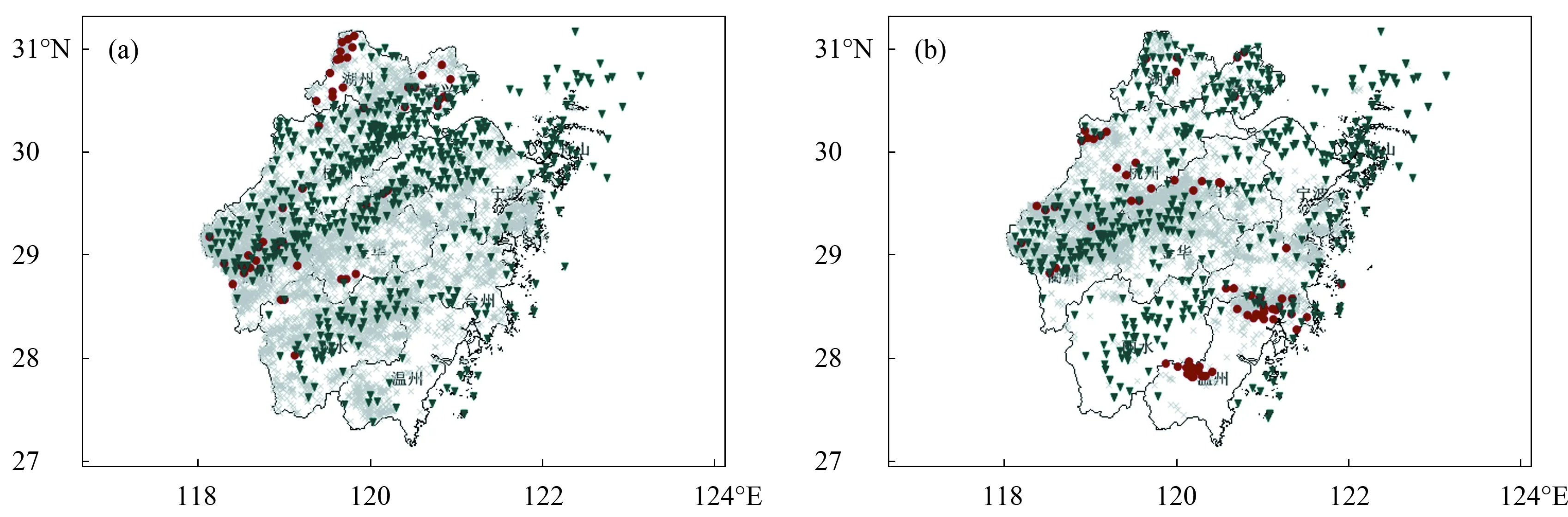

“3·4”飑线过程强天气分布见图1(a)。2018年3月4日凌晨至5日上午,华南、江南等地出现了一次罕见的大范围强对流过程。浙江受飑线影响时段主要是在4日傍晚到夜里,该时段出现直线型雷暴大风,并伴有短时强降水、强雷电、局地冰雹。

“4·9” 飑线过程强天气分布见图1(b)。2019年4月9日早晨至10日凌晨,江淮、江南等地出现明显的强对流天气。浙江省受飑线影响时段主要在9日11时至20时,以风雹天气为主,另有分散的短时强降水。

图1 2018年3月4日08时至5日08时(a)和2019年4月9日08时至10日08时(b)浙江省强对流天气分布红色圆点表示小时强降水(单位:mm),绿色倒三角表示雷暴大风(单位:m·s-1),灰色图形表示地闪

对比分析发现,两次飑线过程均出现了大范围的雷暴大风和强雷电、分散的短时强降水和冰雹天气。就浙江而言,集中影响区域为中北部地区。虽然两次过程均是剧烈的混合型强对流,但“3·4”飑线过程影响范围更广、冰雹更大、风速更极端、致灾性更强,有完整的直线型回波结构特征,移动方向是从湖南向江淮方向快速移动,10级以上大风密集。“4·9”飑线过程以大风天气为主,局地有小冰雹,地闪密度和大风范围均不如前者,移动方向则是自北向南影响,移速也不如前者,直线型回波有断裂,强度相对较弱,风力相对也略弱。

1.2 两次飑线过境气象要素变化特征

图2(a)、2(b)是“3·4”飑线过程过境前后衢州站气象要素变化。由图可看出,衢州站有2次风速剧增,分别出现在4日18-19时、21—22时。飑线过境时,风速剧增,气压涌升,湿度突变,气温骤降。衢州站风速最大达到了26.1 m·s-1(18:04-18:18),气压从994.8 hPa骤升至998.7 hPa,气压变化趋势与风速变化基本一致;相对湿度由57%飙升至100%,气温则由27.5 ℃降至20.2 ℃。18:12飑线过境后各气象要素变化幅度不大。第二阶段线状回波过境时(21-22时),变化幅度均没有第一阶段的显著。

图2(c)、2(d)是“4·9”飑线过境前后衢州站气象要素变化。由图可看出,衢州城区风速最大达到35.6 m·s-1(12级,18:08),气压从991.6 hPa上升至993.9 hPa,后随着风力下降,气压也迅速下降,气温则由31.1 ℃(18:00)骤降至23.0 ℃(18:17),相对湿度由46%(18:05)蹿升至95%(18:16)。

图2 2018年3月4日(a、b)和2019年4月9日(c、d)衢州站气象要素演变

对比分析发现,两次飑线过程出现的时间都在18:00前后,白天晴好天气,升温明显,能量积聚,且飑线过境时衢州站均出现气压涌升、风速突变、相对湿度突增、气温骤降等特征。

2 两次强对流过程的环境条件对比

2.1 两次飑线发生前的天气形势特征

“3·4”飑线过程发生前(图3a),北支槽主锋区位于江淮南部,斜压性强,而南支锋区从华南伸至江南一带,南支槽与北支槽同位相叠加,有利于暖区强对流发展。浙江省处于西风槽前,700 hPa和500 hPa高度槽呈前倾结构,系统前向传播明显,移速较快;副热带高压偏强,位于南海至西太平洋海域;700 hPa西南急流强盛,浙江中北部850 hPa有西南风速辐合,午后升温显著,能量积聚,天气系统加强,对流在午后得到剧烈发展。850 hPa和500 hPa气层温差在28 ℃以上,非常有利于春季强对流的触发。此时地面低压倒槽伸展至黄淮流域(图3b),边界层辐合线位于浙江中北部,1000 hPa与500 hPa层的垂直风切变增强至30 m·s-1以上,极为有利于组织形变为尺度较大的线状或弓形回波。此时也是对流发展的强盛阶段,垂直风切变偏强,促进了超级单体和多单体风暴的生成和发展,从江西中北部向东北方向移动速度很快,浙江省自西向东有飑线过境。20时锋区南压,中尺度系统即由“暖平流强迫类”转为“斜压锋生类”[21]。

“4·9”飑线过程发生前(图3c),华南、江南处于西风槽前,700 hPa和500 hPa高度槽也具有明显的前倾结构,但低槽深度较浅,位置更偏西;700 hPa偏西急流偏强(22 m·s-1),850 hPa有西南风速辐合,浙江省位于低涡东南象限;200 hPa高度层上,30°N和40°N附近分别有一支西风急流,急流核位于东海上空,浙江省上空急流风速达40 m·s-1以上,高空辐合产生下沉运动。地面江淮气旋位于江南北部(图3d),浙江省大部分地区受到低压倒槽影响,850 hPa和500 hPa之间温差在26 ℃以上,1000 hPa与500 hPa垂直风切变为20~24 m·s-1,白天气温升幅显著,热力条件较好;地面弱冷空气渗透影响浙江北部,有利于强对流触发。

图3 2018年3月4日14时(a、b)和2019年4月9日14时(c、d)天气形势图(a)(c)实线为等高线,单位:dagpm,虚线为200 hPa≥30 m·s-1等风速线,阴影为850 hPa与500 hPa温差,单位:℃;图(b)(d)实线为海平面气压场,单位:hPa,阴影为1000 hPa与500 hPa垂直风切变,单位:m·s-1

对比分析发现,两次强对流过程均处于500 hPa南支槽、850 hPa西南风速辐合、地面低压倒槽、200 hPa急流辐散区的配置下,850 hPa与500 hPa温差较大,1000 hPa与500 hPa垂直风切变较强,热对流条件良好。此外,地面冷空气渗透增强了近地层的不稳定性。 但“4·9”过程相较于“3·4”飑线过程,系统位置更偏北,系统也更弱,出现强对流的范围相对也更小。

2.2 两次飑线发生前的物理条件特征

选取两次都受飑线影响的08时衢州探空进行分析(图4)。由图4可看出,14时,衢州站温度和露点层结曲线均呈喇叭状开口,显示出上干下暖湿,600-500 hPa附近都有明显干侵入,大气层结极不稳定,下沉对流有效位能大;800 hPa温度露点差较小,但近地层相对较干;中层(500-700 hPa)风力很强,有利于大动量气块卷夹;CAPE和LI数值相近,但两者K指数相差很大(分别为37 ℃、23 ℃)。“3·4”过程午后升温幅度大(气温日较差17.7 ℃),有利于雷雨大风等强雷暴的发展,0 ℃层高度为4.2 km,-20 ℃层在6.7 km左右,适宜大冰雹产生;“4·9”当日气温升温幅度(12.8 ℃)远不如前者,0 ℃位于4.5 km,-20 ℃在7.5 km,零度层高度略偏高,有局地小冰雹出现。

图4 衢州站2018年3月4日14时(a)和2019年4月9日14时(b)T-lnp图红色实线为温度层结曲线,蓝色实线为露点层结曲线,黑色实线为状态曲线

3 两次过程风暴结构对比分析

3.1 “3·4”飑线过程雷达回波特征

“3·4”飑线过程对浙江的影响主要分为3个阶段:3月4日17:19-19:27弓形回波(Ⅰ阶段),20:21-23:29多单体带状回波(飑线,Ⅱ阶段),23:17-次日03:13分散块状强降水回波(Ⅲ阶段)。本文仅分析前两个阶段。

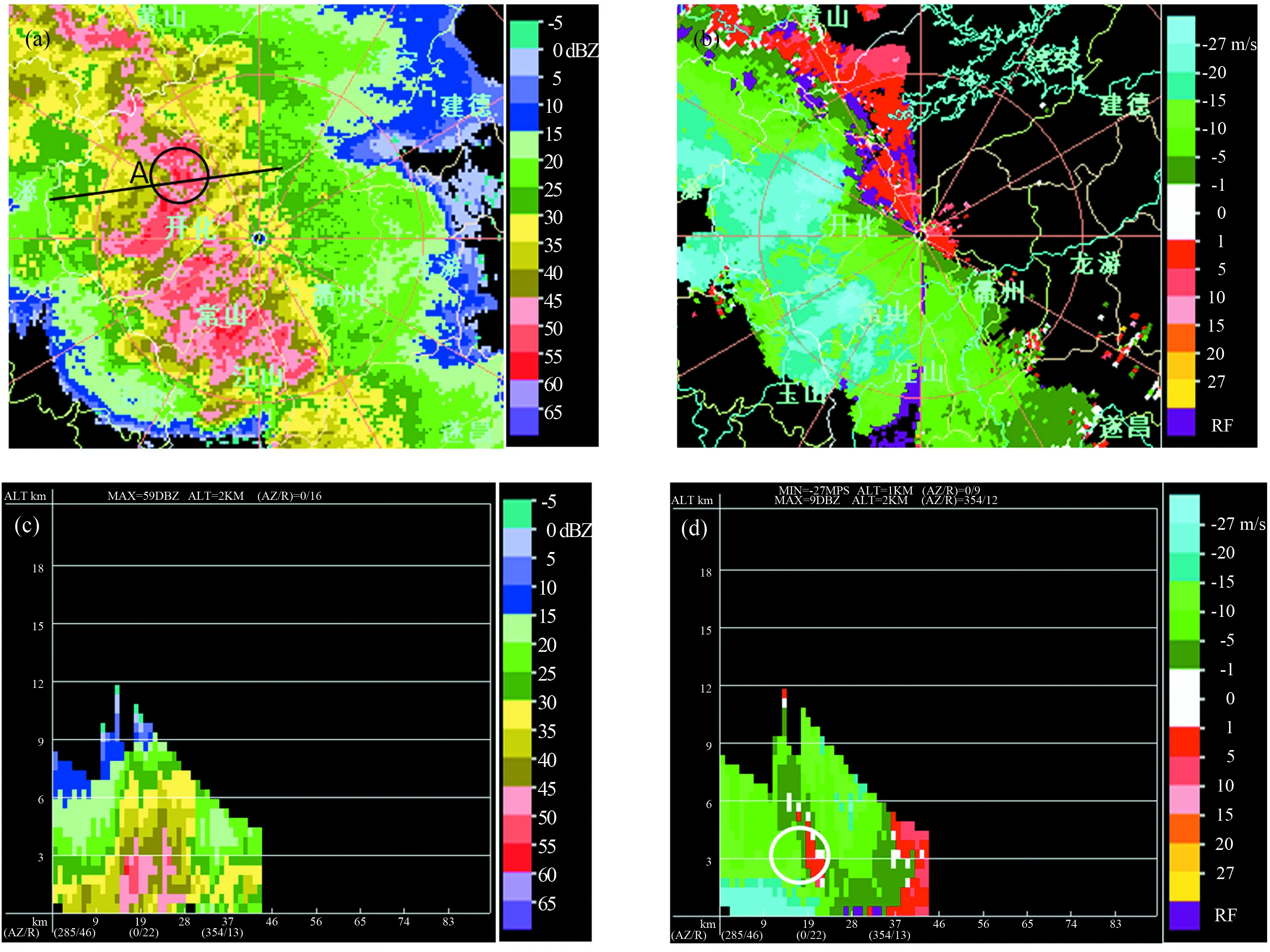

Ⅰ阶段:4日17:19-19:27弓形回波自西向东影响浙江中南部。17时前后,线状回波从江西省中北部快速移向浙江省西部。17:44线状多单体风暴合并演变为弓形回波(图5a),回波移速相对于500 hPa和700 hPa的引导气流(20 m·s-1)略快。17:00-18:00带状回波尺度增大,有一条断裂的回波带,移动过程中移速略有减慢(80~100 km·h-1)。对风暴A作反射率剖面可见(图5c),其对流发展高度在7.5 km左右,强回波(50 dBZ以上)伸展高度仅4 km,强降水回波30~40 dBZ。与此同时,江西北部地区基本速度图(0.5°仰角)上出现27 m·s-1大风速核(图5b)。从速度剖面可见,线状回波移动的前沿在2-6 km处有弱的径向辐合(图5d)。本次过程移动速度很快,风力陡增,随后风速明显减弱。

图5 2018年3月4日 17:44衢州雷达组合反射率因子(a)和0.5°仰角平均径向速度(b)及沿着图中线段走向的A风暴的反射率因子(c)和平均径向速度(d)的垂直剖面黑色圆圈代表中气旋,白色圆圈代表中层径向辐合区

Ⅱ阶段:4日20:21—23:29第二条飑线过境影响。20:21有完整的线状回波。20:33回波带上的强风暴发展为超级单体风暴B、C和D。21:01—21:22飑线断裂,21:28—22:10线状回波再次加强为连续结构,20:45超级单体C强中心最大反射率因子超过68 dBZ(图6a)。从对应的反射率剖面看(图6c),超级单体C的对流发展高度在9 km左右,高悬的强回波扩展到8 km(-20 ℃等温线以上),近地层有弱回波区,中高层有明显的回波悬垂。

从0.5°仰角的径向速度可见(图6b),20:45飑线后部中气旋的负速度出现了速度模糊、退模糊后为-39 m·s-1,近地层出现了大风速区。从速度剖面可见(图6d),线状回波移动的前沿在2-6 km处有强烈的中层径向辐合区,说明对流层中层干空气卷夹进入雷暴的过程,这种卷夹过程加速了雷暴内部的下沉气流。中气旋最大旋转速度为20 m·s-1,达到中等强度中气旋标准。本次雷暴大风过程是传统的经典大风天气回波产生的极端大风,并具有大冰雹回波特征,很有可能出现冰雹天气。

图6 2018年3月4日 20:45衢州雷达组合反射率因子(a)和0.5°仰角平均径向速度(b)及沿着图中线段走向的C风暴的反射率因子(c)和平均径向速度(d)的垂直剖面黑色箭头代表气流方向

3.2 “4·9”飑线过程雷达回波特征

4月9日15:51—19:45飑线过境影响浙江省。9日15:34江西北部出现60 dBZ以上的超级单体风暴,16:03回波东移加强,数个多单体风暴(55 dBZ以上)在16:50合并形成弓形回波影响衢州市北部。17:01—17:19衢州市龙游县有超级单体风暴发展,最强回波有72 dBZ,龙游出现了小冰雹。17:13超级单体E强中心最大反射率因子超过65 dBZ(图7a),具有明显的中气旋和三体散射现象。从反射率剖面看(图7c),超级单体E的对流发展高度近9 km,高悬的强回波扩展到8 km(-20 ℃等温线以上),近地层有弱回波区,中高层有明显的回波悬垂。从0.5°仰角的径向速度可见(图7b),17:15飑线后部中气旋的负速度出现了速度模糊,退模糊后为28 m·s-1,近地层出现了大风速区。从速度剖面可见(图7d),线状回波移动的前沿在2-6 km处有较弱的中层径向辐合区。最大旋转速度为10 m·s-1,达到弱切变标准。

18:06新一轮多单体回波影响衢州城区,没有明显的弓形回波,衢州站出现了12级大风,持续时间较短。由雷达反射率剖面图(图略)可见,高悬的强回波伸展到6 km,最强中心为55 dBZ,低层有弱回波区。

由此可见,“3·4”和“4·9”飑线过程中均不断有回波单体生成,并伴有冰雹、雷暴大风、短时强降水等混合性强对流出现。出现冰雹天气时,均出现了高悬的强回波中心和中高层回波悬垂,且中层径向速度辐合,近地层径向速度很大。但“3·4”飑线组织性更好,移速更快,近地层出现了速度模糊,中层径向辐合更强,因此出现的冰雹更大,大风持续时间更长,破坏力也更明显。而“4·9”过程组织性维持时间很短,多断裂的多单体影响形势,呈现“遍地开花”状。

4 结 论

通过对发生在浙江省的两次大范围的春季强对流过程的环境条件和风暴结构进行对比分析,得到如下结论。

(1)“3·4”飑线过程与“4·9”飑线过程均出现了混合强对流天气,且均出现在下午到傍晚,影响过程以雷暴大风和冰雹为主,强降水范围较小,“3·4”过程中雷暴大风的影响范围更广,出现的冰雹更大,致灾性更强。

(2)两次强对流过程高空均有前倾槽结构,地面有低压倒槽,850 hPa和700 hPa有西南急流,良好的天气系统配置为强对流触发提供有利的环境条件;“上干下湿”的典型的“喇叭口”探空结构,中层明显干侵入,地面冷空气渗透,温度垂直递减率很大,1000 hPa与500 hPa垂直风切变强,午后大幅度升温导致动力、热力不稳定条件均良好。“3·4” 飑线过程高空槽更深,有利配置的系统位置更偏南,出现的强对流范围遍布全省,而“4·9”过程强对流基本上集中在浙江北部,对中南部影响时间短。“3·4”过程垂直风切变、高低空温差均比“4·9”过程的大。

(3)两次飑线过程都受到有组织的对流风暴反复多次影响。预报着眼点均为低仰角速度大值区,中层径向辐合,高悬的强回波,回波悬垂。不同的是“3·4”过程中出现了很强的中气旋,“4·9”过程则只出现弱切变,因此前者强度更强,影响范围更大。