试验型规制制度的理论解释与规范适用

2021-07-13靳文辉

摘 要:试验型规制制度是在立法信息不充分的情况下,为正式规制制度探索知识、积累经验、反馈信息而设置的一种规制制度形态。局部试点和暂时试行是试验型规制的两种存在方式,实用主义思想、渐进主义制度变迁理论、“试错”理论是试验型规制制度的思想来源。试验型规制制度通过对规制立法中交易费用的节约和实施中的成本控制来体现效率价值,其适用范围可按照法律经济学原理,以规制制度的时效性和准确性为变量来确定。在试验型规制制度的适用过程中,试验目标明确化和试验内容可推广化的规范落实,试验区域选择标准的规范确认,实施环节中实施情况报告制度的规范构造,是保障试验型规制制度规范运行的核心内容和特有要求。

关键词:试验型规制;理论解释;规范适用

中图分类号:DF41文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2021.03.09 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

一、引言

在现代市场经济环境中,有效的政府规制与一国的市场运行、经济形势息息相关,是经济持续、健康和快速发展的内在要求。但是,现代市场的复杂性使得政府规制有突出的“决策于未知”色彩,①“在不知道事实的情况下就确定能够满足未来所有案件之规则的能力,超越了任何立法者的智识力量。”②也就是说,无论规制者如何努力,其拥有的知识、信息的有限性,规制对象的技术性、专业性和不确定性,以及规制过程中规则、关系和目标的复杂性、变动性,都意味着随着各种市场失灵的不断出现,规制者也许永远都只能处在探索如何规制的努力中。

为了弥补规制制度制定中信息、知识、绩效等方面的不充分、不确定,现代国家常常会采取一种试验主义的规制立法方式,通过规制制度的试验性供给和实施来应对不断出现的市场失灵,探索更有效的规制方式和路径。比如,为谋求更合理的市场监管组织体系,我国于2013年开始在深圳、天津、浙江等地实施市场监管机构设置的改革试点,2018年3月,全国人大通过了国务院机构改革方案,整合多部门的职责后,新的国家市场监督管理总局得以组建。再比如金融管理体制的改革,2012年,我国首个金融综合改革试验区在温州设立,随后,以沿边金融综合改革、支持产业转型升级、普惠金融、绿色金融为内容的金融发展与管理改革试点,在广西、云南、泰州、宁波、兰州等地相继施行,不同的试点改革方案有不同的目标指向和试验内容。

以试验方式存在的规制制度不仅在宏观层面的市场管理体制改革中获得了较多适用,在微观市场监管领域同样大量存在。比如在药品安全监管领域,2019年,以确保药品质量及供应、减轻患者负担为目的的药品集中采购和使用制度,在北京、上海、天津、重庆、沈阳、大连、厦门等城市试点实施。参见《国家组织药品集中采购和使用试点方案》(国办发[2019]2号)。事实上,我国在税收、银行、证券、保险、产品质量、產业政策、国企改革、就业促进、电力市场、天然气价格、城市供水、房地产市场、政府采购等领域的试验型规制制度,比比皆是。近年来随着共享经济、科技金融的蓬勃兴起,在一些高度不确定及极富创新的领域,试验型规制更是得到了广泛运用。法治建设对于一国经济发展具有关键的意义,参见阳李、余啸:《法治建设与经济发展:基于跨国面板数据的实证分析》,载《贵州大学学报(社会科学版)》2019年第5期,第66-74页。在一个不确定的世界里,通过规制制度的试验式供给来完成规制制度的变革,已成为现实中规制制度创新的惯常做法和重要路径。

本文将上述这种以试验为特征的规制制度命名为“试验型规制制度”。事实上,针对单个市场领域或市场行为的试验型规制,学术界已有一定的研讨,参见陈兵:《我国地方反垄断执法的机理——从上海自贸区先行先试的视角》,载《法学》2017年第10期,第115-128页;贾开:《“实验主义治理理论”视角下互联网平台公司的反垄断规制:困境与破局》,载《财经法学》2015年第5期,第117-125页;吴凌翔:《试验性金融监管的基本原则及法律规制的合理性基础》,载《上海金融》2017年第8期,第68-72页。但从一般意义上对试验型规制制度进行理论解释及规范适用的研究极为寥寥。作为一种现实中获得较多适用的制度形态,我们需要回答:试验型规制制度的存在形态和理论基础是什么?如何才能以一种更清晰、确定和通约的方式,为试验型规制制度提供坚实的学术共识?试验型规制制度适用边界的确立标准是什么?实践中应通过何种措施来规范试验型规制制度的运行过程,保障其适用形成积极的社会效用?对上述问题的回答,对于夯实试验型规制制度的理论基础,提升其现实适用的科学性和有效性,具有重要意义。

二、试验型规制制度的实践形态与思想渊源

作为基于实践理性而设置的一种规制制度创新机制,试验型规制制度有其特殊的存在形态和思想渊源。对试验型规制制度的存在形态予以解释和描述,可以从规制制度的多样性中把握其内在规律性,而要真正理解试验型规制制度的存在基础,则需要在理论层面去探讨决定其存在的本源、性质、规律等思想渊源。

(一)试验型规制制度的存在形式

试验型规制制度是在规制立法信息不充分的情况下,为提高规制制度应对市场失灵的有效性,通过规制制度的试验性实施,为正式规制制度积累经验、提供信息而设置一种规制制度样态。《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出:“实现立法和改革决策相衔接,做到重大改革于法有据、立法主动适应改革和经济社会发展需要。实践证明行之有效的,要及时上升为法律。实践条件还不成熟、需要先行先试的,要按照法定程序作出授权。”该规定可看作试验型规制制度的中央政策依据。根据我国《立法法》第9条、第10条、第74条的规定,全国人大及其常委会可根据需要,授权国务院、经济特区所在地的省、市人民代表大会及其常委会制定具有试验性质的法规。《立法法》第13条规定,全国人民代表大会及其常委会可以根据改革发展的需要,决定就行政管理等领域的特定事项,授权一定期限内在部分地方暂时调整或者暂时停止适用。这些规定可看作试验型规制制度在《立法法》中的存在依据。另外,按照法理学从最宽泛意义上理解法律的思路——将法律制度视为一套规范体系和行为准则,所有的规则制定行为都属于立法行为或立法性行为,国务院及其组成部门、地方人大及其常委会、地方政府等主体,针对市场失灵制定的具有试验性质的行政法规、部门规章、地方规章以及具有普遍约束力的规范性文件,都可以认为是试验型规制制度的体系构成。经验地看,规制制度的“试点”和“试行”,是当下我国试验型规制制度存在的两种主要实践形态。

第一,以“试点”形式存在的试验型规制制度。它是就某个规制制度首先在一个区域试点或几个区域试点实施(前者通常称为“单独试验”,后者称为“多点试验”),然后根据试验实施过程中的经验性收益和反思性收益,决定其能否获得普遍适用,或者是否需要对其变革适用的一种制度形态。“试点”的内容既可以是规制制度的创制,也可能是对现行规制制度的中止、变通或调整。比如,全国人大常委会2019年10月通过的《关于授权国务院在自由贸易试验区暂时调整适用有关法律规定的决定》即规定,自2019年12月起,自贸区内经营预包装食品的企业暂时无须办理《食品经营许可证》,在市场监督管理局备案即可经营预包装食品,试验期为3年。该决定将预包装食品的经营许可方式由“审批”变为“备案”,就属于规制手段的试验性调整。

需要说明的是,“试点”型规制制度的“试点”场域,并不限于地域层面的空间,现实中还有基于某些实质条件和要求,由特定主体或行业来承担试验职责,以完成规制制度试验的规制制度形态。比如,《关于开展食品安全责任保险试点工作的指导意见》(食安办[2015]1号)规定,对于食品生产加工环节的肉制品、食用油、酒类、保健食品、婴幼儿配方乳粉、液态奶、软饮料、糕点等企业,经营环节的集体用餐配送单位、餐饮连锁企业、学校食堂、网络食品交易第三方平台的入网食品经营单位,以及当地特有的、属于食品安全事故高发的行业和领域,由当地市场监督管理部门、保险监督管理部门共同推行食品安全责任保险制度的试点工作,就是基于特定行业和主体而设定的规制制度试点。

第二,以“试行”形式存在的试验型规制制度。它是通过设定一定的期限来检验、测试、观察规制制度的运行效果,然后决定是否可以将其上升为正式规制制度的一种试验型规制制度形态。与规制制度“试点”主要基于空间维度或主体维度来设置不同,规制制度的“试行”是基于时间维度而设置的一种规制制度试验形态。需要说明的是,按照我国《立法法》的要求,所有的授权试验立法都应当设置试验时间,《立法法》第10条规定“立法授权的时限不得超过5年”。 以此为依据,实践中的试验型法律也通常会规定制度试验的时间,比如全国人大常委会在《关于授权国务院在自由贸易试验区暂时调整适用有关法律规定的决定》即规定部分法律暂时调整的时间为3年,但 “试点”首先是一种空间上或行业上的存在,而不是以时间为依据设置的制度试验。其基本构成因素是,“设立一定的观察期,在此期间通过密切的信息反馈和意见沟通来加强法律对事实的认知性。”季卫东:《法治秩序的建构》,中国政法大学出版社1999年版,第160-161页。“试行”规制制度的存在样式和“试点”规制制度的存在样式并无不同,也包括行政法规、部门规章、地方规章和规范性文件。行政法规如国务院2011年颁布的《产品质量监督试行办法》,地方性法规如2019年的《河南省市政基础设施工程质量监督管理试行办法》,部门规章如中国人民银行2015年颁布的《大额存单管理暂行办法》等。

无论是规制制度的“试点”还是规制制度的“试行”,均是在容许试验的基础上,以“暂时”“局部”方式为正式规制制度积累经验、提供信息的一种过渡性制度变革方案。规制制度的试验型供给既认同立法者有限理性的预设,又不否认制度供给中建构和设计的关键意义,以一种谨慎的姿态,采取试验的方式来完成规制制度的建构。同时,试验型规制制度的创制方案既肯定地方和基层在制度创新中的重要性,肯认地方和基层积极性、自主性释放对于规制制度优化的关键意义,又重视中央政府宏观调控在规制制度供给中的重要性,是在充分发挥“两个积极性”的要求下,通过良好互动和相互配合完成的规制制度创制或更新。

(二)试验型规制制度的理论来源

“从一定意义上讲,所有社会科学无疑都是解释学,因为它们能够描述任何情境‘某人正在做什么,而这就意味着能够了解在行动者或行动者活动建构中他们自己知道并应用了什么。”[英]安东尼·吉登斯:《社会学方法的新规则——一种对解释社会学的建设性批判》,田佑中、刘江涛译,社会科学文献出版社2003年版,第65页。解释不仅是对现状的描述,更是对其思想来源、理论基础的追寻。对试验型规制制度思想来源的探究,绝不是为了“攀附”某个理论,更不是没有必要的牵强附会,而是依赖理论的力量,形成对试验型规制制度“共同的理解”,为试验型规制制度提供一个坚实学术共识的过程。

当然,试验型规制制度存在的理论基础可以体现在多个不同的理论体系中,对其思想来源的探寻也会受制于分析角度、目的和旨趣等因素的影响。由于这些因素的多样性,对试验型规制制度思想来源的分析,从逻辑上讲可以无限多样。结合试验型规制制度本真的属性和特点,可以将实用主义思想、渐进主义制度变迁理论、“试错”理论作为试验型规制制度思想来源的“理想类型”。之所以只是一种“理想类型”,是因为实用主义思想、制度经济学中的制度变迁理论、“试错”理论只是试验型规制制度最重要的思想来源,而不是其周延的思想来源。而且有些理论本身是相互关联的,比如经验理性和实用主义可认为是一脉相承的理论体系。另外还需要说明的是,经济学中的效率理论作为试验型规制制度的价值支撑,也是试验型规制制度的思想来源之一,由于本文在“价值论”范畴中会对其进行专门分析,此处暂不讨论。

实用主义思想是试验型规制制度的第一个思想來源。作为一种行动哲学的方法论,实用主义强调的是理论对行为的指导作用和效果,而不是去建构一套永恒不移、包罗万象和能解释一切的规则。在实用主义代表人物詹姆斯看来,“实用主义的方法,不是什么特别的结果,只不过是一种确定方向的态度,这个态度不去看最先的事物、原则、‘范畴和假定是必需的东西,而是去看最后的事物、收获、效果和事实。”[美]威廉·詹姆斯:《实用主义》,陈羽纶、孙瑞禾译,商务印书馆1979年版,第31页。另一位实用主义代表人物杜威也表达了相似的观点,在他看来,哲学应当关注的是不确定情形下的试验和变化,而不是对固定物、永恒物的追求,“我们必须在那些不断变化的事物的相互作用中寻找一些适合的认识对象和认识手段。”[美]约翰·杜威:《杜威文选》,涂永亮编译,社会科学文献出版社2006年版,第134页。这种实用主义思想反映在法学家对法律的认知和理解中,就是霍姆斯“法律的生命不是逻辑,而是经验”的表达,参见[美]小奥利弗·温德尔·霍姆斯:《普通法》,冉昊、姚中秋译,中国政法大学出版社2006年版,第1页。以及波斯纳要求的“质疑抽象、蔑视确信、蔑视停步不前(静止的教条)思想倾向”在法律适用中的贯彻。参见[美]查理德·A·波斯纳:《法律、实用主义与民主》,凌斌、李国庆译,中国政法大学出版社2005年版,第54页。

试验型规制制度中的实用主义进路与规制对象的不确定性有关,政府规制面对的是一个高度复杂、情境依赖和不确定的世界,“它无法事先在想象中被充分认识,也无法在事后的规范中加以最后确定。”[德]哈贝马斯:《在事实和规范之间:关于法律和民主商谈国的理论》,童世骏译,生活·读书·新知三联书店2003年版,第533-534页。亦即,在规制对象不断变化的情形下,我们不可能构造一个能一劳永逸地解决市场失灵的规制方案,也不可能通过一成不变的规制制度去应对复杂多变的市场行为和市场环境,而只能采取实用主义的策略,在连续不断地试验中寻找最适宜、最有效的规制方案。在此意义上我们甚至可以说,试验型规制制度的存在就是实用主义思想在政府规制领域的贯彻和落实。

渐进主义制度变迁理论是试验型规制制度的第二个思想来源。渐进主义制度变迁理论认为,制度变迁是一个渐进式反馈和不断调整的过程。参见[美]尼古拉斯·麦考罗、斯蒂文·G·曼德姆:《经济学与法律——从波斯纳到后现代主义》,吴晓露等译,法律出版社2005年版,第152页。与激进式的制度变革模式相比,试验式、渐进式制度变迁模式在时间、速度和次序选择上更加稳健和可控。试验型规制制度正是强调在规制制度相对稳定的前提下对规制制度采取一种边际调整和修正,是一种通过“试点—推广”“试行—正式”“试点—学习”等方式进行的规制制度变迁过程。如果经过试验的规制制度的有用性获得证成,那么来自上级政府或部门的推动,使之成为一个在更普遍范围内适用的规制制度便具备了正当性。同时,按照制度变迁理论的解释原理,规制制度扩散不一定是强力推动的结果,当其他主体感知到经过试验的规制制度可以增加规制收益时,就有动力去模仿、学习和接纳新的规制制度。有用的制度在运行过程中,会“逐渐被更多的主体主动适用,从而形成一定数量(临界点)以上的大众,该规则就会变成一种传统并被长期保持下去,结果是它将通行于整个共同体。”[德]柯武刚、史漫飞:《制度经济学:社会秩序与公共政策》,韩朝华译,商务印书馆2000年版,第35-36页。而且,试验型规制制度可以实现跨行业的辐射和延展,某个行业的规制制度试验积累的经验性收益对其他行业也会形成一定启示。例如,一个在药品安全规制中有效的规则,也可能在食品安全规制中获得运用,其他行业或领域可以基于试验型规制制度的收益驱动完成规制制度的移植,新的制度由此在更广范围内获得适用。

试验型规制制度的第三个思想来源是“试错”理论。在“试错”理论研究的集大成者波普尔看来,任何知识都始于问题、源于需要,“知识的增长图式”可用“P1→TT→EE→P2”来表示,其中P1代表问题,TT代表各种尝试性的解决方法,EE代表对错误的排除,P2代表新问题的产生。实践中,只有批判地讨论、寻找错误,严肃并尽可能地清除错误才能更接近真理,因此“错误”这个概念本身就包含着可以少犯错误的客观真理。参见[英]卡尔·波普尔:《猜想与反驳——科学知识的增长》,傅季重等译,上海译文出版社1986年版,第329页。这种从试验中消除错误、获得知识的方法就是“试错法”,所有知识的增进都是一个永无止境的试错和再试错过程。

就政府规制而言,当某种新型的市场失灵情形出现,原有规制制度不能有效应对,或者原有规制制度存在低效、无效的情形,而我们又无法提供一个绝对正确、有效的规制制度变革方案时,试验型规制制度的存在就成为必要。它以谋求和改善规制的有效性、提升规制质量为要求,以更科学、合理的方式解决市场失灵为目的。试验型规制制度的实施不是用已有的知识解决问题,而是在一个未知的世界中进行探索和尝试。能否形成一个契合市场需要、有效克服市场失灵的规制制度,不仅在于合理的目标预设,还依赖于“试验”数量的多寡和“试验”方式的有效多样,“试错”理论构成了试验型规制制度存在的理论依据之一。

三、试验型规制制度的存在价值及适用边界

与所有的行为一样,试验型规制制度之所以有存在的必要,在于其和社会需求之间的功能联系,其具有的价值是我们理解试验型规制制度存在必要性在认识论上的前提。也就是说,如果认为试验型规制制度有存在的必要,我们就必须回答,试验型规制制度的价值是什么?

需要说明的是,本文只探讨“试验”作为一种方法的价值,是对试验型规制制度中“试验”这一行为和方法的价值分析,而不是对试验型规制制度实施结果的效用评价。换言之,笔者试图回答的问题是,与常规创制的规制制度相比,通过试验方法创制的规制制度对于社会的有用性和积极作用是什么?在哪些方面、多大程度上比常规创制的规制制度更有用?以及作为方法的“试验”总是有价值的吗?如果不是,我们应按什么标准来确定其适用边界和范围?

(一)交易费用、成本可控性与试验型规制制度的效率价值

试验型规制制度的效率价值首先表现为对规制立法中交易费用的节约。在所有主体互动的场域,交易费用都是一个不可避免的存在。决策成本、参与成本、执行成本、管理成本是政治领域中交易成本的主要构成。而且,与经济领域中的契约不同,政治契约很少发生在两个确定的缔约者之间,至少在契约关系的一方会有多个当事人存在(比如众多的投票者)。参见[美]阿维纳什·K·迪克斯特:《经济政策的制定:交易成本政治学的视角》,刘元春译,中国人民大学出版社2004年版,第34页。按照交易成本理论的分析逻辑,评价法律制度变迁好坏的一个重要依据是法律变迁的费用,在资源有限的情况下,立法者应充分考虑立法过程中可能发生的各种成本。

规制制度的变迁类似于一个政治契约的达成,如果该政治契约要求所有人的“一致同意”,无疑是一种成本高昂的制度形成方式。“立法機关若要详尽规定政策,就必须对专门而复杂的问题进行连续不断的、深入细致的调查、决定和修正。”[美]理查德·B·斯图尔特:《美国行政法的重构》,沈岿译,商务印书馆2002年版,第39页。在万千人互动的情形中,要通过协商来达成一个所有人同意的规制制度,会因为巨额的交易成本而无法完成。于是,一种被称为“行政一致性同意”的立法模式,就是值得追求的规制制度形成方案。所谓“行政一致性同意”,是在制度供给中一种过渡性的决策规则和思维方法。参见张建伟:《“变法”模式与政治稳定性——中国经验及其法律经济学含义》,载《中国社会科学》2003年第1期,第144页。其不同于“一致同意规则”所预设的由全体公民同意的制度形成方案,是一种能更好地平衡制度制定成本和收益的制度生成模式。它采取“就事论事”、依据现实需要“走一步看一步”的方式来确定规则,试验主义立法是“行政一致性同意”模式的典型表现。试验主义立法模式主张选择中的渐进式方案和“次优原则”(不求最好,只求更好),是一种充满现实主义精神和实用主义逻辑的思维方法。参见张建伟:《“变法”模式与政治稳定性——中国经验及其法律经济学含义》,载《中国社会科学》2003年第1期,第144-145页。与一般意义的规制立法模式相比,其所要求的立法共识无疑更少,立法启动的条件更为宽松,是一种借助于特有交易费用节约机制而实现的规制立法快速启动。

除了在立法环节对交易费用的节约功能,试验型规制制度在实施层面也蕴含着充分的效率价值,其表现出的成本控制功能同样值得重视。

第一,在可能存在错误的情形下,试验型规制制度是降低实施中错误成本的有效方法。既然是“试验”,就有“失败”的可能,而试验型规制制度的价值恰恰在于,即使规制试验遭遇了失败,空间维度的“局部性”也可以把错误成本控制在一定范围内,避免错误成本在更大范围内发生且由更多主体承受。时间维度上的“暂时性”也意味着即使发生了错误,也只是“暂时”的错误,规制制度的立、改、废周期因“暂时”而加快。有论者曾指出,法律试行的功能,是减轻法律修改的结构性压力,减轻那些使法律修改变得很困难的条件,使有关的规范形成一种很容易随时随地进行修正的弹性结构。参见季卫东:《法治秩序的建构》,中国政法大学出版社1999年版,第161页。试行的规制制度更容易实现规制制度的边际调整,其节约错误成本的功能及由此形成的效率价值,清晰可见、不言自明。

第二,试验型规制制度可为其他地区提供规制经验,从而使其他地区的试错成本节约成为可能。与所有的制度试验过程一样,试验型规制制度运行中的资源耗费和成本支出是一个难以避免的存在。如果某个地区的规制制度试验获得了有用的经验性信息和可复制的规制方案,对于其他地区而言,无疑可以通过学习直接拿来“为我所用”。制度的学习和借鉴可以减少制度在自我创造中的人力、物力投入,并在较短时间内形成一个关于制度形式和内容的可行方案。参见靳文辉:《制度竞争、制度互补和制度学习:地方政府制度创新路径》,载《中国行政管理》2017年第4期,第41页。而且,“一项成功的改革试验,不仅可以证明改革方案的可行性,还可以为改革赢得社会共识,消除意见分歧、减小改革阻力。”杨登峰:《我国试验立法的本位回归——以试行法和暂行法为考察对象》,载《法商研究》2017年第6期,第38页。这对于规制制度的最终推广,同样是一种重要的成本节约机制。同时,对于规制制度试验过程中遭遇的挫折和失败,非试验区域可以将其作为引以为戒的教训,避免规制制度设计时重蹈覆辙,这一切都是试验型规制制度效率价值的有力证明。

(二)试验型规制制度的适用边界:以法律经济学为依据的分析

摒弃规制立法中对信息充分状态的苛责要求,以尽可能小的成本实现规制制度的供给和实施,是试验型规制制度在效率意义上的存在缘由。那么,这是否意味着所有的规制制度都应该采取试验方法来完成自身更迭和创新?答案显然是否定的。在经济学界,有关经济领域中渐进式、试验式制度变迁模式正当性的争议长久存在,支持者固然为数不少,但反对者也不乏其人。比如杨小凯等学者就认为,仅从短期经济绩效来评价激进式制度变革的失败和渐进式制度变迁的成功缺乏合理性。参见Jeffrey Sachs、胡永泰、杨小凯:《经济改革和宪政转轨》,载《经济学(季刊)》2003年第4期,第961页。还有学者在肯定“试验—推广”这一制度变迁模式的优越性时,也指出了其可能存在的不足:局部性的制度试验及其推广依赖于国家的强制性和行政性手段,会导致不同领域和不同地区的隔离,会割裂市场机制的整体性,会人为造成不同地区和不同经济部门之间竞争机会和市场环境的不平等、不均衡。参见林毅夫、蔡昉、李固:《论中国经济改革的渐进式道路》,载《经济研究》1993年第9期,第8页。在法学界,针对试点立法、试行立法的必要性问题,以及授权地方改革试验的法律性质、合法性等问题,同样有着不同的观点和激烈的争论。参见季卫东:《法治秩序的建构》,中国政法大学出版社1999年版;杨登峰:《我国试验立法的本位回归——以试行法和暂行法为考察对象》,载《法商研究》2017年第6期,第31-41页;杨登峰:《行政改革试验授权制度的法理分析》,载《中国社会科学》2018年第9期,第136-158、207页;范进学:《授权与解释:中国 (上海)自由贸易试验区变法模式之分析》,载《东方法学》2014年第2期,第127-132頁;刘志刚:《暂时停止法律实施决定的正当性分析》,载《苏州大学学报(法学版)》2015年第4期,第54-66页;彭浩:《授权地方改革试点决定的性质与功能探析》,载《法制与社会发展》2018年第1期,第17-31页;傅蔚冈、蒋红珍:《上海自贸区设立与变法模式思考——以“暂停法律实施”的授权合法性为焦点》,载《东方法学》2014年第1期,第98-104页。在现实世界,试验型规制制度固然获得了大量适用,但并非所有规制制度都经由试验型规制制度过渡而来,也是不争的事实。那么,我们如何确定试验型规制制度的适用范围,进而保证其现实适用的合理性和必要性?

试验型规制制度节约成本的功能只存在于特定场域,超出适用的边界不仅无法体现其效率价值,还可能造成规制制度的延迟实施,比如试点型规制制度,对于试点之外的地区或领域无疑是一种延迟适用。从效率角度讲,制度的延迟适用会产生延迟成本,无论对于未获得试验机会的地区、领域还是整个社会,都是一种收益减损。

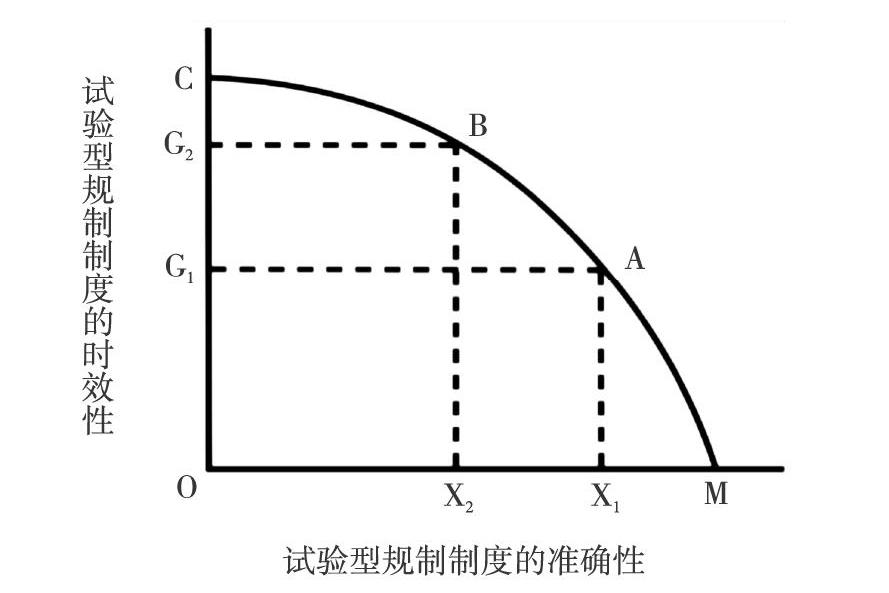

决定是否适用试验型规制制度的因素,是立法信息的充分程度和规制制度的时效要求。具体而言,规制制度及时出台可以保证规制制度的时效性,但在规制立法信息不充分的情形下,又会增加规制制度发生错误的概率,影响规制制度的准确性。此时,如果没有迫切的规制立法需要,暂缓规制立法才是更恰当的选择。但如果现实确有规制立法的需要,试验型规制制度就具备了存在的正当性,因为它既可避免对市场失灵放任自流、政府规制无法可依局面的出现,又可避免因规制制度的正式出台、普遍适用而在更大范围内遭遇可能发生的错误成本。也就是说,时效性和准确性是决定试验型规制制度存在必要性的两个核心变量,两者并非彼此孤立,其关系可用下图来表示:

CM曲线表达了规制制度在时效性和准确性之间的各种可能组合,横轴OM表示规制制度的准确性,纵轴OC表示规制制度的时效性,两者表现为此消彼长的关系:当规制制度的准确性从OX2提高到0X1时,规制制度的时效性会从OG2降到OG1,此时会牺牲OG1-OG2个单位的规制制度时效性。反之,如果规制制度的时效性从OG1上升到OG2,则意味着规制制度的准确性从OX1下降至OX2,此时会牺牲OX1-OX2个单位的规制制度准确性。

具体来讲,当我们试图提高规制立法的时效性时,规制制度的准确性会降低。如果我们基于规制时效性的追求而快速出台规制制度,固然能节约规制制度的立法成本,但规制制度发生偏差的概率可能会增高。与之相对,如果我们为提高规制制度的准确性而努力,规制制度时效性不足的情形又有可能发生。如果为了极高的准确性而穷尽所有规制立法信息,这种信息搜寻的过程会因为资源的过度耗费而得不偿失。而且,信息的搜寻会受到边际效益递减规律的支配,获得的信息越多,信息在启发选择方面就变得越没有价值。参见[美]布莱恩·琼斯:《再思民主政治中的决策制定》,李丹阳译,北京大学出版社2010年版,第33页。一个高质量的规制制度应该是规制准确性和规制时效性之间平衡的结果,其不仅要避免因规制时效方面的迟延而造成市场失序、无法可依,也要避免因规制制度准确性不足而造成仓促规制、随意规制。规制立法应根据规制问题的严重程度、规制指向的范围、规制预设的目标等因素,并结合政府的规制能力,实现规制制度时效性和准确性之间的平衡。

现实中,不同规制对象对规制制度的时效性和准确性有着不同要求。比如,当一个突发的市场弊病出现且表现出严重的危害性时,规制的时效性就会凸显,能否及时对其加以纠正,是决定国家经济治理能力的关键。再比如,与调整局部利益和个别行为的规制制度相比,宏观经济的调控和规制关乎一国经济的整体发展和运行,是对全局性经济发展的规划、调节和控制,所谓“一着不慎,满盘皆输”,参见靳文辉:《宏观调控法律制度的经济学分析》,载《中国软科学》2009年第5期,第5页。在规制的准确性方面无疑有着更高的要求。

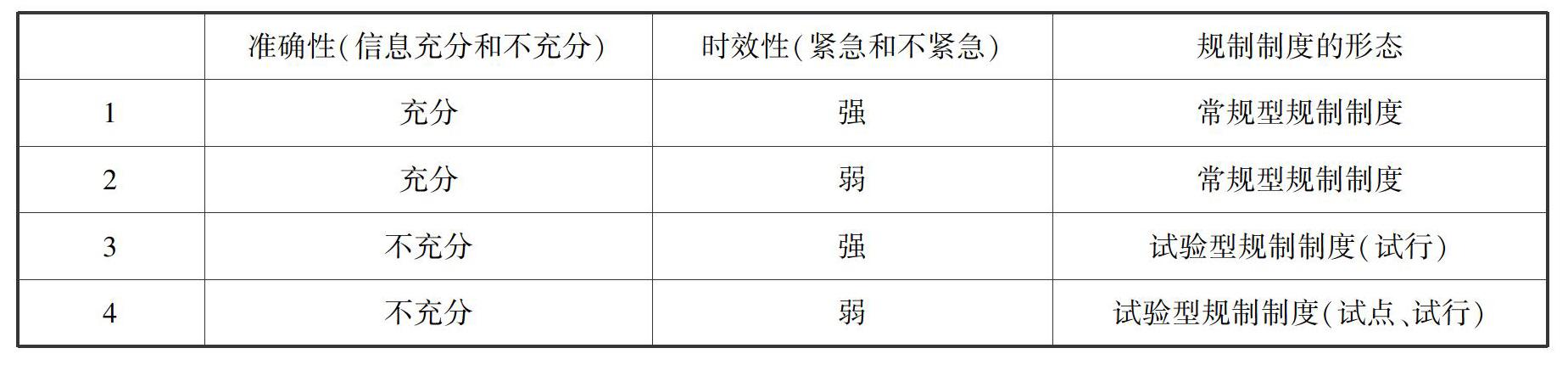

那么,我们能否构造一个试验型规制制度适用范围的一般规则?对此,法律经济学为我们提供了一个很好的分析思路。为了便于问题的说明,可以将规制制度的准确性和时效性作如下假设和简化:假定现实中有规制立法的需要,但不同的规制制度在时效性要求上有所不同,具体可分为紧急(时效性强)和不紧急(时效性弱)两种情形,在规制制度的准确性上,分为信息充分和不充分(准确性取决于信息的充分程度)两种情形,将规制制度形态分为常规意义上的规制制度和试验型规制制度两种类型。由此,我们可以有以下的组合及相应的制度形态:

第一、二种属于规制立法信息充分的情形。前文已论,试验型规制制度是在立法信息不充分情形下的一种选择,如果规制立法信息足够充分,自然就没有试验型规制制度存在的必要。

第三种属于信息不充分、时效性强的情形。规制立法信息不充分是试验型规制制度存在的前提,而较强的时效性又要求规制制度及时出台。在规制制度适用的场所,这种情形极为常见,比如金融领域中的风险规制,当风险一旦形成,往往会迅速升级,并外溢、蔓延至整个金融体系,如果不及时处置就可能危及整个金融市场秩序。正因为如此,我国曾为了应对互联网金融风险突发的局面,一天之内密集出台7部有关互联网金融的监管规则和整治法案,2016年10月13日,我国出台了7份针对互联网金融风险规制的规范性文件,分别是《互联网金融风险专项整治工作实施方案》《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》《通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险专项整治工作实施方案》《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》《股权众筹风险专项整治工作实施方案》《互联网保险风险专项整治工作实施方案》《开展互联网金融广告及以投资理财名义从事金融活动风险专项整治工作实施方案》。突发性市场风险对政府规制时效性的要求,可见一斑。此时,即使规制立法信息不充分,也需要规制制度及时出台来应对突发的市场风险。而且,现代市场的高度关联性使市场突发性风险常常具有传导性、全局性特征,一旦风险爆发还会向行业之外的其他领域延展。由于“试点”的规制制度只适用于特定地区或领域,因此在这种情形下也不合时宜,只有“试行”的规制制度才能更好地契合这种情势下的规制需要。

第四种属于信息不充分、时效性弱的情形。时效性弱既不等于没有规制时效性,又区别于需要紧急出台规制制度的情势紧迫状态,属于通常所言的“实践条件还不成熟,但需要先行先试”之情形。无论是规制制度的“试点”还是“试行”,它们均具备对现实的敏锐性,可为正式规制制度的出台提供试验空间,为规制制度实施效果的判断提供知识和经验。因此在这种情形下,规制立法者可根据具体情况来选择适用试点的规制立法或试行的规制立法,它们均可为信息不充分、时效性弱情形下可供选择的规制制度试验方案。

四、试验型规制制度运行的规范约束

试验型规制制度固然是通过“容错、试错”来实现规制制度的正确性,但“容错、试错”不等于随心所欲,我们必须谨记,并非所有规制制度都适合试验,而且试验本身也有优劣之分。如果缺乏对试验型规制制度运行过程的规范约束,即使是出于良善动机的规制制度试验,也不一定能产出预期的效果。因此,设计相应的约束框架,对试验型规制制度的运行过程予以规范要求,是试验型规制制度运行中一个必须完成的议题。

当然,试验型规制制度的规范化是一个宏大议题,从不同角度可归纳出诸多研究内容:试验型规制制度的制定、实施和评估等不同阶段的制度规范,运行中的事前、事中、事后管控及合宪性审查,规制权力的配置、监督和责任等内容的规范安排,以及规制实施中法治政府精神的坚守,参见关保英:《新时代法治政府精神研究》,载《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2019年第8期,第96-105页。规制主体与规制受体关系的规范构造等,都属于试验型规制制度运行规范化的内容构成。当然,上述内容是包括试验型规制制度在内的所有规制制度规范化运行的内容,属于规制制度规范化的共通性要求,对此学界已有充分研讨,实践中也有相应的制度安排,试验型规制制度在运行中自然应该严格遵从。

要对试验型规制制度规范化问题进行分析,应当从“试验”这一特殊性入手,以试验型规制制度区别于常规规制制度的特殊内容为分析对象。按照我国《立法法》关于试验立法的规定并结合试验型规制制度的特殊性,本文认为,立法环节中规制试验目标明确化、试验内容可推广化的规范落实,试验区域选择标准的规范确认,实施环节中规制制度实施情况报告制度的规范构造,既是试验型规制制度运行中的特有内容,又是保障试验型规制制度規范运行的关键措施。

(一)科学启动:试验型规制制度立法环节的规范路径

试验型规制制度的立法启动要解决三个问题:通过议题的选择解决“试什么”的问题,通过试点区域的确定解决“哪里试”的问题,通过试验期限的确定解决“试多久”的问题,它们一道构成了试验型规制制度立法环节规范化的特有内容和基本要求。在政府规制场域,尽管“试什么”的对象异常多样,但对试验目标明确化和试验内容可推广化的规范落实,是保证试验型规制制度具备“试验”品格、能够真正承担试验职责的关键所在。对“哪里试”问题的规范约束,意味着试验型规制立法和具体的情景知识获得了融合,试验的针对性因此而提升。对“试多久”的问题,我国《立法法》对授权国务院试验立法的试验期限作出了“不得超过5年”的规定,所有规制制度的试行期限应以此为依据,依照试验对象的复杂性、专业性,并在综合规制制度实施周期、效果呈现周期等因素的基础上,在最长为5年的期限内确定具体试验期限。鉴于《立法法》对“试多久”的问题已有明确规定,下文将从试验目标明确化和内容可推广化、试验区域选择标准两个方面入手,对“试什么”和“哪里试”需要解决的核心问题作出尝试性回答。

1.试验目标明确化和试验内容可推广化的规范要求

首先是试验型规制制度试验目标的明确化要求。所有的人类行动都源于主观上意欲达到的某种结果,“我的目的构成规定我的行为的内容”[德]黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张企泰译,商务印书馆1961年版,第124页。。制度“试验”需要对制度运行的结果予以考察或确认,缺乏目的的制度试验意味着对结果的考察或确认失去了依据,“试验”也就失去了其应有的意义。制度试验目标的明确设定意味着制度运行有了确定的预期、方向和愿景,正因为如此,我国《立法法》第10条在授权试验立法的规定中特别强调了目的问题,根据该条规定,授权试验立法要有明确的授权目的。有论者认为,明确性原则构成了授权试验立法的形式性要求,立法授权的目的指向必须清晰明确,如果法律语义含糊不清,立法授权没有边际或者授权内容模糊不清,则行政机关要么不知所措,要么无所不为,从而使人民权益面临风险。参见杨登峰:《行政改革试验授权制度的法理分析》,载《中国社会科学》2018年第9期,第153-155页。

无论是授权的试验立法还是自主设定的试验立法,試验目标设定的明确化都是其当然要求。试验型规制制度决策于未知的事实,虽然规制制度制定时不可能详尽地规定具体的实施方案,但在立法启动时设定明确的试验目标,既是可欲的,又是必需的。试验型规制制度以试验目标的设定为起点,以试验目标的完成程度为评价依据,目标贯穿于规制制度试验的全过程。近年来,我国在试验型规制制度设计时,通常也会对试验目的作出明确要求,比如《国家组织药品集中采购和使用试点方案》规定,该规制制度试验以“实现药价明显降低,减轻患者药费负担;降低企业交易成本,净化流通环境,改善行业生态;引导医疗机构规范用药,支持公立医院改革;探索完善药品集中采购机制和以市场为主导的药品价格形成机制”为目标。试验型规制制度试验目标的明确化,可为规制制度的试验实施提供确定的方向指引和绩效要求,缺乏目标的试验型规制实施会造成试验过程无所适从,诱发实施中的行为扭曲和行为替代,导致规制试验偏离预期方向,有用的试验效果自然也就难以形成。

在制度逻辑和规则视角下,试验型规制制度试验目标的明确化,关键在于规制议题信息获取的规范化。规制立法产生于真实世界的需要,规制试验的目标设定取决于对现实中“真问题”的识别与发现,因此,如何识别并选取现实中真正具有试验必要性的议题,是保证试验型规制制度试验目标明确化的关键所在。就制度构造而言,应建立规范的规制立法议题收集制度,对包括危机事件、公众意见、专家建议、媒体曝光所呈现出的信息给予足够重视和及时捕获。同时建立规制信息交流制度,为不同主体间的信息交流提供规范的通道,并以此为基础,准确识别规制体制、方法、程序、模式、工具在实施中存在的低效、无效情形。设定明确的试验议题及试验目标,是规范要求下保证试验型规制制度具备明确试验目标的关键内容。

其次是试点型规制试验内容可推广化的规范落实。“只有那些具备推广可能性的制度和政策创新才能被称之为试点”梅赐琪等:《政策试点的特征:基于〈人民日报〉1992—2003年试点报道的研究》,载《公共行政评论》2015年第3期,第13页。,试点型规制制度试验内容的可推广化关联着规制制度的适用性,一项规制制度的可推广性越大,适用范围越广,意味着其价值越大。前文已论,效率是试验型规制制度存在的价值基础,但其具有的成本节约功能只是一种相对的节约,绝不意味着试验型规制制度运行中没有成本发生。倘若一个意欲试点的规制制度无法推广,便意味着其无法实现试验机制应有的回报递增,规制制度试验也就失去了其应有的价值和意义。

近年来,我国多数试验型规制制度在启动时都明确规定了试验内容应具备可复制、可推广的要求,比如《国务院办公厅关于同意山西、江苏、山东、广东开展国家标准化综合改革试点工作的复函》规定,该规制制度试验“要为全面深化标准化工作改革提供可复制、可推广的经验”。规制制度试点能否形成可推广的制度经验,一个重要的基础在于规制试点立法启动时对立法议题内容可推广化的评估和判断。在制度设计中,可将试点型规制立法议题的可推广化评估作为一项强制性的制度安排,对其内容的可推广化进行评估和论证。如果规制立法议题内容的可推广性无法通过审查,则不得进行规制立法试点工作的启动。

2.试验区域选择标准的规范设定

对于以地区为依托的试点型规制制度而言,需要说明的是,前文已论,试点型规制立法除了以地区为依据设置外,还可能基于特定的主体和行业来承担,选择哪些行业和主体为试点型规制制度的承担主体,应该以规制对象集中的领域、问题的典型性和严重程度为依据来确定,由于其较为清晰明了且容易判断,本文不再讨论。规制制度试验必须和具体的区域联系在一起,必须考虑具体区域的情景性知识。不同地方有不同的基础和条件,在承担规制立法试验时,有着区别于其他区域的优势和功能。因此对试点型规制制度试验区域选取的标准进行归纳,并将其作为试点型规制立法启动的一项规范要求,是试点型规制制度立法环节规范化的又一重要内容。当然,由于规制对象的复杂性和试点区域的多样性,我们很难构造一个完整细致、详尽无遗的试验区域选取方案。但是,复杂的世界更需要类型化的探索,基于类型化的要求,试点地区的经济结构和产业特点、资源禀赋和地理位置、经济发展基础和财政能力,是规范意义上确立规制制度试点区域选择标准的几个关键要素。

首先是地区的“经济结构和产业特点”。不同地区会基于不同的传统、文化、习俗和观念,形成不同的商业习惯和经济生活方式,以及不同的经济结构和产业特点。规制制度试点应根据不同地区的经济结构和产业特点,赋予其在规制制度试点中的适当角色。比如前文提到的温州金融综合改革试验区,在《浙江省温州市金融综合改革试验区总体方案》中,中央政府要求温州市依托自身金融发展的基础,为金融组织机构和投资渠道改革、金融产品创新、金融风险防范等规制制度建设探索可行的方案。显而易见,中央政府之所以要求温州市承担这一试验职责,与温州市的金融业尤其是民间金融高度发达直接相关。“温州民间金融市场具有超越于现行国家实定法的‘早熟特征,诸如利率浮动试点、资金拆借市场、私人钱庄开办、民间集资借贷等现象均首先在温州开始。”胡斌、夏立安:《地方司法“试错”的可能、路径与限制——基于地方司法回应民间金融创新的一种思考》,载《浙江社会科学》2012年第5期,第45页。地方的经济结构和产业特点关联着市场失灵的种类、样态和特点,关联着具体的规制需求,不以地区的经济结构和产业特点为依据的试点区域选择,极可能出现规制试验实施中无案例可适用的尴尬状态,自然也就无法获得规制制度试验的经验和收益。

其次是地區的“资源禀赋和地理位置”。资源、环境和地理位置对人类经济活动、法律制度的影响是一个古老的学术话题。经济学中的地理决定论认为,地理因素是影响经济绩效的关键变量。在法学视域中,孟德斯鸠认为,法律同政体、自然地理环境、宗教、风俗习惯等因素存在关联,这种关联性构成了“法的精神”。参见[法]孟德斯鸠:《论法的精神》,张雁深译,商务印书馆1995年版,第280-282页。规制是公共机构对市场失灵情形的干预和纠正,其所包含的经济、法律要素意味着其不可避免地会与地区的资源条件、地理区位等因素相关联。因此,充分考虑试点区域的经济资源禀赋、地理位置和区位优势,将其作为规制制度试点区域选择的一个重要依据,是保证规制制度试点实施获得经验信息的重要因素之一。例如,中国人民银行联合发改委、财政部等部委于2013年制定了《云南省广西壮族自治区建设沿边金融综合改革试验区总体方案》,之所以将广西和云南设置为我国沿边金融综合改革的试点区域,是因为它们更具备落实该项金融综合改革试验的基础和条件,无论如何,我们都无法想象将沿边金融发展和规制的改革试点交由一个内陆城市去执行的可行性。尽管这只是一个浅显的例证,但足以说明资源禀赋和地理位置因素在规制制度试点区域选择中的重要意义。

最后是地区的“经济发展基础和财政能力”。不是每一项规制制度试验都包含着收益,规制制度试验实施中的人力、财力、物力及时间耗费,以及可能发生的错误成本,通常都由试点区域自行承担。而且,有些试验型规制制度本身会耗费地方财政资源,比如作为社会性规制重要构成的城市低保制度,其改革试点实施的过程为:“1993年6月,上海市率先试验建立城市低保制度,1994年,民政部在全国民政工作会议上肯定了上海的思路,并部署在东部沿海城市试点。”朱旭峰、赵慧:《政府间关系视角下的社会政策扩散——以城市低保制度为例(1993—1999)》,载《中国社会科学》2016年第8期,第102页。众所周知,低保制度所需资金应纳入地方财政预算,对于地方政府而言,这无疑是一项财政负担,也许这正是该改革试点首先在经济发达的上海和东部沿海城市进行的原因。在规制制度试验存在成本的情形下,选择经济发展程度较高、财政承受能力较强的区域,即使该规制制度试验需要支出相应的费用,或者规制制度试验中产生了错误成本,也不至于对当地财政造成严重影响,这对于消除规制制度试验可能存在的负效应,无疑具有重要意义。

(二)过程管控:试验型规制制度实施中“报告制度”的规范构造

在试验型规制制度的运行过程中,对于承担规制制度试验的主体而言,赋予其相应的试验权力和自由是必要的,否则会窒息规制制度的创新空间,遏制规制制度试验中探索和尝试的积极性。但是,试验权力的赋予也可能导致规制行为突破必要的界限,因此,对其运行过程加以管控,消除可能形成的合法性隐患便极为必要。同时,政府规制试验并非总能产生收益为正的效果,在遭遇试验失败的情形下,通过过程性的纠错机制来“及时止损”,也是试验型规制制度规范化运行的当然要求。

也就是说,与一般意义上规制制度具有相对明确、具体的实施方案和操作规程不同,试验型规制制度较为宽泛的操作空间及可能发生的风险,以及其不确定的绩效状态,要求必须加强对其运行过程的动态监测和绩效反馈,并根据具体情况对其予以预警、矫正、中止或重构,必须加强对其运行的过程性管控。所谓过程性管控,是区别于传统结果管控的一种监管方式,结果管控关注的是制度运行的最终状态,过程性管控则强调制度运行的过程和环节,着重于对具体的、语境化的制度运行实效作出细致回答,既关注规则体系,又关注层出不穷的经验事实,因此可以被理解为“实事求是”,“一切从实际出发”。参见喻中:《从“法律—制度”范式到“行为—过程”范式:试论权力制约理论研究中的范式转换》,载《中共中央党校学报》2006年第2期,第83-86页。

根据我国《立法法》第10条的规定,授权试验立法在实施过程中,被授权机关应当在授权期限届满的6个月以前,向授权机关报告授权立法的实施情况,该规定构成了授权试验立法过程管控的制度形式。无论是全国人大及其常委会授权的规制制度试验,还是国务院及其部委、地方人大、地方政府自主设定的规制制度试验,都应该遵守《立法法》的上述规定。下文将从规制制度试验实施报告的形式规范化和实质规范化两个方面,对试验型规制制度实施中报告的规范构造予以论述。

首先,从报告的形式规范性要求来看,试验型规制制度实施情况报告应包括经验性收益和反思性收益两方面内容。经验性收益的内容大致应包括:对试验型规制制度实施效果的总结,对其克服市场失灵有效性的评价,对规制绩效提升状态的分析,对规制主体、工具、方式妥当性的判断,对经过试验的规制制度在更广范围内实施或变更为正式制度的必要性、可能性分析等。反思性收益是指对规制制度在试验实施过程中存在负效应的总结,以及对需要改进之处的归纳。比如,2018年10月,国务院作出《国务院关于〈全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在部分地方开展药品上市许可持有人制度试点和有关问题的决定〉实施情况的报告》,该报告由“具体开展的工作”“试点取得的成效”“制度性经验”“发现的问题”等四部分构成,显而易见,“试点取得的成效”“制度性经验”属于经验性收益,“发现的问题”则属于反思性收益。

无论是经验性收益还是反思性收益,其对于规制制度的优化都具有重要意义。有论者在论及授权地方改革试点的功能时指出,由于设置了报告制度,授权地方改革试点决定实际上扮演着法律条文淘汰机制的角色。比如2015年12月,国务院针对2012年全国人大常委会授权广东省开展的行政审批改革制度试点工作提交了实施情况报告,该报告依据行政审批的申请量、受理量、办结量、平均办理时间、行政负担费用等数据,归纳出了行政审批制度改革试点在行政效能和服务水平、政府职能转变、市场和社会活力释放等方面取得的成效。随后全国人大以该报告为依据,对《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国大气污染防治法》中原有的相关条文予以淘汰,四部法律得以优化。参见彭浩:《授权地方改革试点决定的性质与功能探析》,载《法制与社会发展》2018年第1期,第27页。试验型规制制度的经验性收益和反思性收益固然可以通过多个途径获得,但报告制度无疑是一个更直接的通道,它承担着对规制制度进行修正、调整的信息反馈功能,可为制度试验效果的判断、评估提供可见、可知的素材,为制度的优化提供最直接的依据。

其次,从实施情况报告的实质规范性要求来看,规制制度试验实施情况报告所呈现的内容应当是可见的、理性化的和可操作的信息。报告的形式可以多样,但报告内容所体现的信息应当能为试验型规制制度运行状态的有效测度和评估提供依据。具体而言,可见性要求报告文本除了承担揭示和表达功能以外,还要求一系列与之密切相关的、关键的公开性,以及报告文本所呈现信息的清晰度、透明性、洞察力、识别性和理解性等特征。参见罗昕:《算法媒体的生产逻辑与治理机制》,载《人民论坛·学术前沿》2018年第24期,第27页。理性化要求报告文本所呈现的信息是经过归纳和分析的信息,报告文本不是全景式的扫描,而是对试验型规制制度运行效果的分析和评价,以及对利弊及其因果机制的认知、判断和分析。参见韩志明:《国家治理的信息叙事:清晰性、清晰化与清晰度》,载《学术月刊》2019年第9期,第85页。就可操作性要求而言,规范的实施情况报告要求报告文本提供的信息应包含可执行、可操作的内容。根据我国《立法法》第10条的规定,试验立法实施情况报告应当对是否需要制定有关法律提出意见。实践中,我国有机关作出的试验型规制制度实施报告中,就提出了对相关法律法规进行修订和完善的针对性意见,比如,前文提到的《国务院关于<全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在部分地方开展药品上市许可持有人制度试点和有关问题的决定>实施情况的报告》中,国务院在对试点形成的制度性经验进行总结的基础上,起草了《中华人民共和国药品管理法(修正草案)》,对《药品注册管理办法》进行了修改,制定了《药品生产场地变更简化注册审批管理规定》《药品上市许可持有人管理办法》《药品生产场地变更研究技术指导原则》等规范性文件,为我国药品管理、注册制度的变革,以及上市许可持有人制度的推广实施提出了相应的法律方案,该报告的可操作性、可执行性有着清晰的呈现,值得其他试验型规制制度实施效果报告制作时加以借鉴。

总之,试验型规制制度实施中的报告制度是对其实施过程和实施情况的表达与展示,其作为试验型规制制度实施过程管控的重要措施,是保障试验型规制制度过程规范化的特有制度构成。报告制度的推行意味着试验型规制制度是可检验的、可反驳的和可推翻的,这无疑是一种压力机制,对于规制制度试验实施主体而言,如何努力达到一个经得起检验、不至于被推翻的制度试验结果,无疑是值得追求的目标。报告制度正是利用这种自我约束机制,促使试验型规制制度的实施主体不断探索,实现规制制度的创新或优化。同时,当下我国规制制度试验通常会采取在几个区域同时进行的“多点试验”模式,每一个试验主体需要对规制制度试验情况向相关机关报告,这又是一种竞争机制,会在试验型规制制度实施主体间形成可以横向比较的参照,其所具有的自我约束和激励功能由此形成。

五、结语

现实中的规制制度永远都难以形成一个简单明了的逻辑框架,我们也不可能一劳永逸地通过“好制度”的建立来成就规制制度本身,“好制度”的建立“永远在路上”。尤其是在一个充满不确定性的规制世界里,规制制度只能在反复试验和不断摸索中更好地成就自身,试验型规制是立法者在自身立法能力之后的理性选择,其所具有的效率适应性特征,以及对规制制度的优化功能,需要理论界认真对待,也需要实务界在准确把握其适用边界的基础上,强化其运行中的科学启动和过程管控,以保障其最大限度地产出良好的社会效用。

Jurisprudential Analysis and Normative Application of

Experimental Regulation System

JIN Wen-hui

(Law School of Chongqing University,Chongqing 400045,China)

Abstract:The experimental regulation system is set up to explore knowledge,accumulate experience and feedback information for the formal regulation system through the local pilot or temporary trial when the legislative information is insufficient.Pragmatism,gradualism and the theory of “trial and error” are the ideological sources of the system.The experimental regulation system reflects efficiency value via saving transaction cost in regulatory legislation and controlling cost in the implementation.Its applicable scope of the system can be cleared by two variables,i.e.,timeliness and accuracy of regulatory legislation according to the analysis of law and economics approach.From the perspective of normative,the explicit test objective in the legislative link,the normative implementation of the popularized test content,the normative confirmation of the selection criteria of the test area,and the normative construction of the implementation report system during the implementation are special links and the principal measures to guarantee the normalized operation of the experimental regulation system.

Key Words:experimental regulation;regulation system;normative application

本文責任编辑:邵 海