中国生态福利绩效水平的地区差距及收敛性

2021-07-13邓远建杨旭马强文汪凯达

邓远建 杨旭 马强文 汪凯达

摘要 生态福利绩效的提升是破解经济增长、生态保护、民生福祉增进“三难”问题的核心。文章基于Super-SBM模型,测算了2004—2017年全国29个省(区、市)的生态福利绩效,进而采用σ收敛、经典与空间β收敛模型,对全国以及东、中、西部区域生态福利绩效的收敛性及其影响因素进行了分析。研究结果表明: ① 2004—2017年,中国生态福利绩效整体水平下降幅度明显,具体经历了“波动上升-持续下降-波动下降”的过程;空间上呈现“东强-中次-西弱”的梯次下降格局;北京、海南和上海的生态福利绩效水平一直位居全国前列,宁夏、内蒙古和辽宁则长期处于后三位。 ② 2004—2017年,全国及东、中、西部区域生态福利绩效均不存在σ收敛趋势。其中,2004—2017年中、西部区域变异系数总体保持着增长态势,而全国和东部区域变异系数在2012—2017年出现了明显波动。 ③ 全国范围内生态福利绩效存在显著的绝对与条件β收敛趋势。条件收敛率明显高于绝对收敛率,空间因素对收敛具有加速效应。对外开放程度、环境规制及产业结构是生态福利绩效提升的驱动因素,而经济发展水平是其抑制因素。 ④ 东、中、西三大区域生态福利绩效也存在显著的绝对与条件β收敛趋势。空间收敛率呈现西、东、中依次递减格局,空间因素对中部区域收敛的加速效应最强。区域层面上,经济发展水平、对外开放程度、环境规制、产业结构、技术水平对生态福利绩效的提升均有显著影响,但作用方向和力度在不同区域有所差异。因此,未来的政策制定应注重转变发展方式,促进形成区域协同发展格局,因地制宜探索提高生态福利绩效的最佳途径。

关键词 生态福利绩效;地区差距;收敛性;空间β收敛

中图分类号 F062.1

文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2021)04-0132-12 DOI:10.12062/cpre.20200637

党的十九大报告指出:“坚持在发展中保障和改善民生,增进民生福祉是发展的根本目的。”回顾改革开放40多年的历史进程,中国以前所未有的高速发展创造了举世瞩目的“东方奇迹”,极大地提高了人民的物质生活水平。但不可否认的是,在经济增长的背后中国也付出了沉重的生态代价,资源短缺、环境污染等问题日益成为制约经济社会发展的主要瓶颈,如何处理好经济增长、生态保护、民生福祉增进的“三难”问题,走出一条人与自然和谐共生的可持续发展道路是人类社会共同面临的时代课题。党和政府对此一直高度重视,早在2003年便提出“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观”,2006年提出建设“资源节约型、环境友好型”社会,2012年党的十八大把“生态文明”摆在了更加突出的位置,2019年党的十九届四中全会提出了“坚持和完善生态文明制度体系,促进人与自然和谐共生”的更高要求。在当前经济社会高质量发展的背景下,破解“三难”问题的核心举措在于提高生态福利绩效。生态福利绩效是指生态投入转化为社会福利水平的效率,这一概念是在可持续发展经济学框架下提出的,与新古典经济学一般认为自然资本和人造资本可以相互替代[1]所不同,可持續发展经济学认为自然资本(自然资本分为非生物类资源和生物类资源,非生物资源又分为化石能源、矿物、水、土地和太阳能五类,生物类资源分为可更新资源、生态系统服务和废物吸收三类)是不可替代或只是部分替代的[2],在一个“满的世界”[3],人造资本已相对丰富,自然资本成为制约人类福利水平提升的主要因素,能否在其约束内实现人类福利水平的提高成为可持续发展的根本挑战[4]。像新古典经济学用劳动生产率、资本生产率等指标来衡量一个经济体的发展水平与潜力一样,可持续发展经济学常使用生态福利绩效来衡量一个国家和地区的可持续发展程度以及未来的可持续发展潜力和方向[5]。然而,自可持续发展观提出以来,中国以及东、中、西各个区域的生态福利绩效有何差异?生态福利绩效是否存在收敛?若收敛,收敛是否具有空间效应?哪些因素影响中国生态福利绩效的提升?通过对上述问题的回答,有助于增进对中国生态福利绩效现状和基本特征的认识,把握生态福利绩效空间布局的演变趋势,以期在理论上能够推动生态福利绩效的相关研究,在实践上对切实提升生态福利绩效的政策制定提供参考依据。

1 文献综述

生态福利绩效的研究最早可以溯源到Daly[6]提出的各国可持续发展水平可以通过测算单位自然资源消耗所产生的社会福利水平来做出评价,但Daly没有给出在实践中的具体量化指标。国内学者诸大建[7]在Daly思想基础上于2008年首次提出生态福利绩效的概念,将其定义为生态资源消耗转化为社会福利水平的效率,并用人类发展指数与生态足迹的比值来量化,拉开了国内关于生态福利绩效研究的序幕。近年来,国内外学者在生态福利绩效与经济增长的关系[5,8]生态福利绩效的影响因素[9]和生态福利绩效水平评价[10]等领域产生了一批优秀成果。同样,生态福利绩效的地区差距问题也一直广受学者关注。通过梳理已有文献可知,学者们大多采用比值法或数据包络分析方法计算生态福利绩效,从静态视角通过对比不同地区的生态福利绩效水平来阐述其差异特征。例如,冯吉芳等[11]基于 2005、2008、2010 年的数据,通过人类发展指数与生态足迹的比值进行测算,发现中国生态福利绩效的省域差异明显且与经济发展水平存在空间错位现象。徐昱东等[12]以2005—2014年为研究跨度,采用的是社会福利水平与生态消耗水平的比值,认为生态福利绩效呈现出东、中、西依次递减格局并在空间上表现出一定的依赖性和异质性。肖黎明等[13]、龙亮军[14]等采用 Super-SBM 模型,分别基于 2004—2016年的省份数据和2011—2015年的主要城市数据的测算结果也支持上述结论。但李成宇等[15]采用非期望产出的SBM模型,基于2001—2015年的省份数据,得出中国生态福利绩效呈现出东、西、中依次递减格局。少数学者关注到了生态福利绩效的差距演化。例如,程艳茹[16]利用 Theil 指数对中国 2003—2014年生态福利绩效的总体差距进行了分解,结果显示区域内部差距一直占 95%以上,是总体差距的主要来源;林木西等[17]采用MLD指数及动态学方法,基于2014—2017年的省份数据,认为中国生态福利绩效呈两极分化趋势且流动性较差,东部地区的产业转移和污染转移是造成区域之间生态福利绩效差距扩大的主要原因。

综上所述,前人的相关研究成果为文章奠定了坚实基础并带来了深刻启示。总体而言,对生态福利绩效地区差距的静态分析较多,关于地区差距动态分析的研究成果相对较少。而收敛性正是从动态视角来探究低水平与高水平地区之间随着时间的推移地区差距的演进趋势,它起源于宏观经济研究领域,例如,Rey和Montouri[18]利用空间计量模型发现美国经济增长存在收敛性;林光平等[19]等利用空间计量模型的研究结果表明,1978年以来中国地区之间经济存在着显著的收敛趋势,但收敛速度在逐渐变慢。因收敛性方法作为地区差距动态分析的强有力工具,后来被广泛应用于区域创新效率、环境效率、生态效率等多个领域。例如,马大来等[20]基于2000—2011年的省份数据,发现中国区域创新效率存在显著条件β收敛趋势,但空间因素对收敛起到一定的抑制作用;张子龙等[21]采用经典收敛模型,以2006—2010年中国 286个地级城市为研究对象,发现全国及东、中部城市工业环境效率存在σ收敛,西部城市σ收敛不显著,但都存在绝对与条件β收敛趋势;潘兴侠[22]同样采用经典收敛模型,基于2006—2011年的省级数据,认为中国及区域生态效率不存在σ收敛,却存在着一定的绝对与条件β收敛趋势。但是,以收敛性视角考察中国生态福利绩效的研究成果目前仍比较缺乏,杜慧彬等[23]曾基于2004—2015年的省级数据,采用σ收敛和绝对β收敛对中国生态福利绩效进行了检验,结果表明只有东部区域不存在σ收敛和绝对β收敛,该研究未考虑条件β收敛情形,也暂未将空间因素考虑其中,使得收敛结果难免存在一定误差。事实上,早在2005年中国经济增长的生态福利门槛和经济福利门槛就已逼近[24],在此背景下对中国生态福利绩效的地区差距和空间收敛性做出客观评价和充分认识就显得十分必要,而这就是本文所关注和力求解决的重要问题。

简言之,文章拟在研究内容和研究方法上进一步弥补和拓展。首先,利用Super-SBM模型对中国大陆29个省(区、市)2004—2017年的生态福利绩效进行科学测算,就全国、区域及省域层面的差距进行分析和总结。其次,利用σ收敛与β收敛分析中国生态福利绩效的收敛性,在考虑空间因素的前提下,剖析影响生态福利绩效提升的主要因素;同时考虑空间因素,并与经典收敛模型结果进行对比,展示空间因素对中国生态福利绩效收敛的影响。进一步,将全国29个省(区、市)分为东、中、西三大区域,深入探讨其生态福利绩效的收敛特征与影响因素。最后,根据研究结论给出相应的政策启示。

2 研究方法与数据说明

2.1 生态福利绩效测算模型

传统的DEA模型(如BBC或CCR模型)是基于径向角度的测量方法,只能从投入或产出角度入手,且没有考虑到投入产出的松弛问题,往往导致测算结果与实际情况不完全相符。为弥补这一缺憾,Tone[25]提出了基于非径向的SBM模型,其优点是效率值随着投入和产出松弛程度的变化而严格变化,但SBM 模型所得结果可能会出现效率值同时为1,从而导致决策单元无法排序的问题。因此,Tone[26]进一步提出了Super-SBM模型,同时解决了投入产出变量的松弛问题和决策单元的排序问题。同时,可变规模报酬假设、投入与产出角度的双向优化更加贴近实际情况。因此,文章基于可变规模报酬假设,采用非径向、非角度的Super-SBM模型测算生态福利绩效,具体模型构建如式(1)所示。

式(1)中,δ为DEA超效率值,λj为权重向量,x、y分别代表投入和产出变量,m、s分别代表投入、产出变量个数,s-、s+分别代表投入、产出的松弛变量。当δ≥1时,决策单元相对有效,当δ<1时,决策单元相对无效,δ值越大,说明生态福利绩效水平越高。

2.2 收敛性检验模型

收敛性检验模型主要分为两类:σ收敛与β收敛。σ收敛指不同地区生态福利绩效随时间的推移偏离平均值的幅度逐渐减小的趋势。用变异系数来测度σ收敛已被广泛应用于收敛性的相关研究中[27-28],文章亦采用该方法检验生态福利绩效是否存在σ收敛,其计算公式为:

σj=1Nj∑Nji=1(EWPji-EWPj)2 EWPj (2)

式(2)中,EWPji表示研究区域j内第i个省份的生态福利绩效水平值,EWPj表示区域j内各省份的生态福利绩效水平均值,Nj表示区域j内省份个数。

β收敛是从增长率的角度考察不同地区生态福利绩效的变化趋势。如果存在β收敛,主要表现为生态福利绩效低水平地区的增长率高于高水平地区,从而导致低水平地区逐渐赶上高水平地区。若β收敛考虑到不同地区的异质性并以一些控制变量的存在为条件,则称之为条件β收敛,否则称之为绝对β收敛。经典β收敛模型为:

ln(EWPi,t+1EWPi,t )=α+βlnEWPi,t+∑nk=1θk Xk,i,t+εi,t(3)

式(3)中,EWPi,t是第i个地区在第t年的生态福利绩效水平值,ln(EWPi,t+1EWPi,t )是地区i在时期t到t+1的生态福利绩效增长率,Xk,i,t是一系列控制变量,α是常数项,εi,t 是随机误差项。β是收敛系数,当β<0時,意味着生态福利绩效存在收敛趋势,当β>0时,意味着生态福利绩效是发散的,根据β可算出收敛率s,s=-ln(1+β)T ,文章中T=13。进而,可计算出低水平地区追赶上高水平地区的时间(即半生命周期)t,t=ln(2)s。θk为控制变量回归系数,当θk取值不为0时,式(3)为条件β收敛模型,当θk取值为0时,式(3)为绝对β收敛模型。

上述经典β收敛模型是基于传统计量方法设计的,没有考虑空间因素。Tobler[29]提出的“地理学第一定律”认为:“所有事物都与其他事物相关联,但较近的事物比较远的事物更关联。”显然,任何一个地区都不会孤立地存在,在检验生态福利绩效的收敛性时,若仅考虑本地区的状况而忽视周围地区产生的溢出效应,必然会导致研究结论出现一定偏差,缺乏应有的解释力度。因此,文章将经典收敛模型与空间计量方法相结合,从而更科学地检验生态福利绩效的收敛性。其基本公式如下:

ln(EWPi,t+1EWPi,t )=α+βlnEWPi,t+ρ∑ni=1wijln(EWPi,t+1EWPi,t ) φ∑ni=1wijlnEWPi,t+∑ni=1,k=1θk Xk,i,t+∑k=1i=1wij γk Xk,i,t+εi,tεi,t=τ∑ni=1wijεi,t+vi,t(4)

当τ=0时,式(4)为“空间杜宾模型”(SDM);

当τ=0且φ=γk=0时,式(4)为“空间滞后模型”(SLM);

当ρ=0且φ=γk=0时,式(4)为“空间误差模型”(SEM)。

wij为空间权重矩阵W中的元素,本文使用的空间权重矩阵包括地理距离权重矩阵和经济距离权重矩阵。

地理距离权重矩阵wdij=1d2ij,i≠j0, i=j,dij是基于经纬度计算的省会城市之间的距离;

经济距离权重矩阵weij=1|i-j |, i≠j0, i=j,i与j分别是省份i和省份j的2004—2017年人均GDP均值,|i-j |是二者之差的绝对值。

当θk取值不为0时,式(4)为对应的空间条件β收敛模型,当θk取值为0时,式(4)为对应的空间绝对β收敛模型。

2.3 指标选取与数据来源

根据数据可得性和可比性原则,文章选取中国29个省(区、市)作为研究对象,不包括台湾、香港、澳门以及新疆和西藏,时间跨度为2004—2017年。遵循惯例,将29个省(区、市)划分为东、中、西三大区域。北京、福建、广东、海南、河北、江苏、辽宁、山东、上海、天津、浙江属于东部区域;安徽、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江西、山西属于中部区域;甘肃、广西、贵州、内蒙古、宁夏、青海、陕西、四川、云南、重庆属于西部区域。

在投入与产出变量的选取上,以科学性、系统性和可操作性原则为指导,同时参考龙亮军[30]等的指标选取办法,文章选择资源消耗和环境污染作为生态投入指标,其中,资源消耗包括能源消耗、水资源消耗和土地资源消耗,分别以人均能源消费量(标准煤)、人均用水量和人均建成区面积度量;环境污染涉及废水、废气和固体废弃物,分别以人均化学需氧量、人均二氧化硫排放量、人均工业固体废弃物产生量进行度量。将人的全面发展作为生态投入的根本目的,摒弃目前单纯的GDP主义[31],因此,在社会福利水平的衡量上综合考虑居民健康水平、受教育水平以及过上体面生活的能力[4],借鉴联合国开发计划署关于人类发展指数(HDI)的衡量方法,分别以平均预期寿命、平均受教育年限、人均生产总值进行度量。

在条件β收敛检验的控制变量选取上,文章根据已有研究成果将影响生态福利绩效的主要因素作为控制变量。具体包括:①地区经济发展水平(lnPGDP),以人均生产总值表示,并取对数处理。②对外开放程度(OPEN),以进出口贸易总额占地区生产总值的比重表示,其中进出口贸易总额以当年平均汇率转换成人民币。③环境规制强度(ER),以环境治理投资占地区生产总值的比重表示。④产业结构(INST),以第二产业产值占地区生产总值的比重表示。⑤技术水平(TEC),以技术市场成交额占地区生产总值的比重表示。

生态福利绩效测算及收敛性检验的各项指标原始数据均来自《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国教育统计年鉴》《中国能源统计年鉴》。其中,资源消耗、环境污染的各人均指标均通过年末常住人口数处理得出;人均生产总值数据以2004年为基期利用人均生产总值指数进行平减处理;各省份平均预期寿命只有1990、2000、2010年数据,按照自然增长率补齐各个省份的缺失数据[12];平均受教育年限(AYS)的计算如式(5)所示。

AYS=6×P小学+9×P初中+12×P高中+16×P大专及以上P小学+P初中+P高中 +P大专及以上(5)

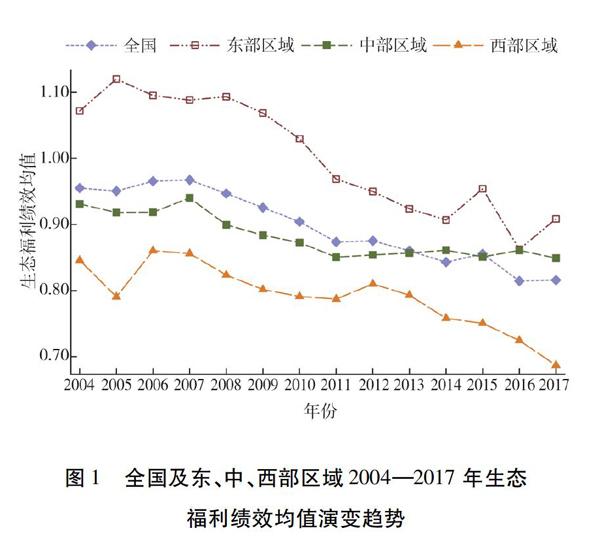

其中,P代表各学历段人口数。各变量描述性统计结果如表1所示。

3 生态福利绩效的测算与比较

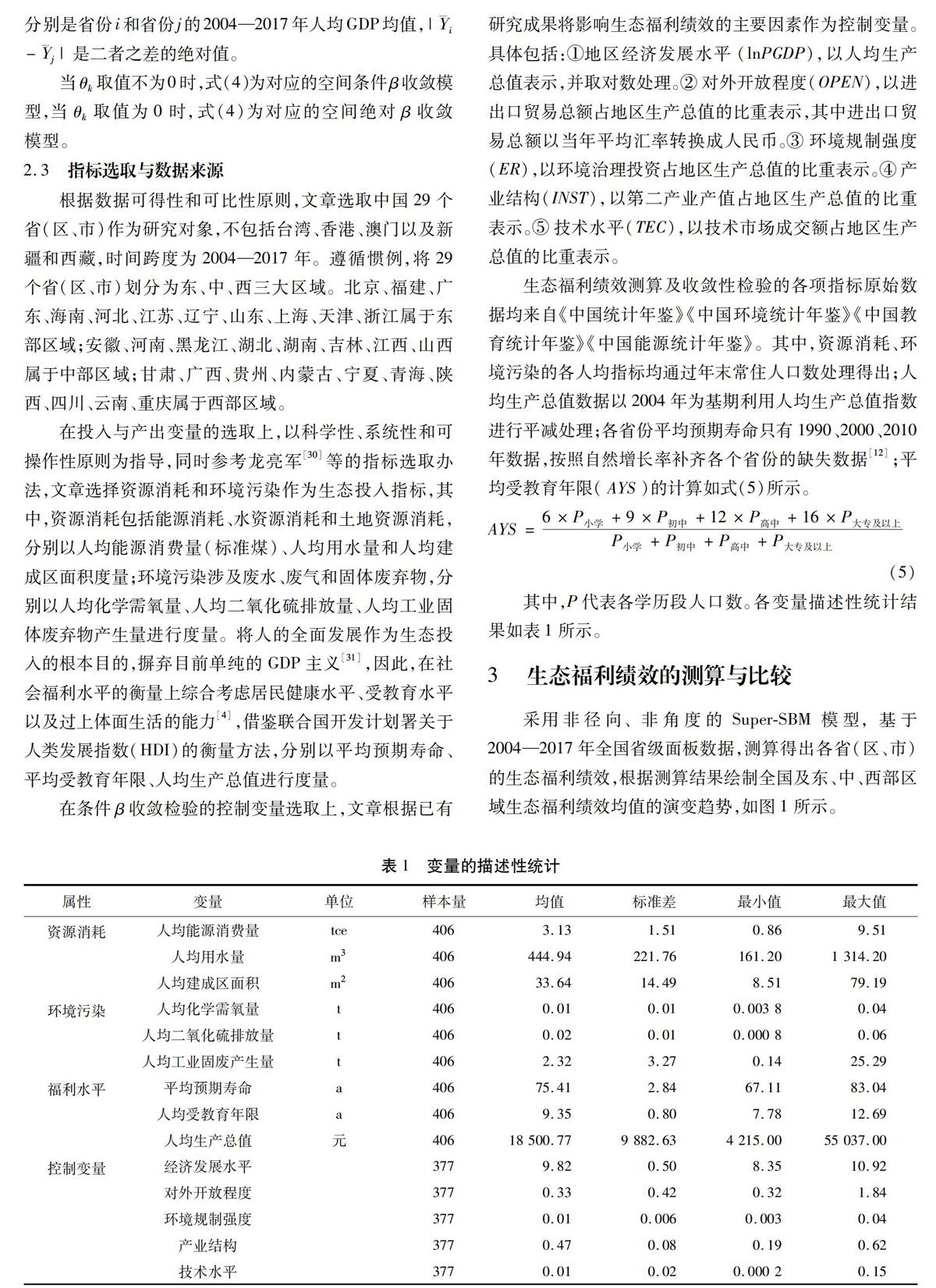

采用非径向、非角度的Super-SBM模型,基于2004—2017年全国省级面板数据,测算得出各省(区、市)的生态福利绩效,根据测算结果绘制全国及东、中、西部区域生态福利绩效均值的演变趋势,如图1所示。

从全国整体层面来看,2004—2017年中国生态福利绩效均值为0.897,这说明整体水平不高,还有较大改进空间。就演变趋势而言,观测期内中国生态福利绩效总体呈下降趋势,2017年较2004年下降了14.6%。但在不同时期表现有所差异,大体可分为三个阶段:2004—2007年呈波动式上升趋势,2007年生态福利绩效达到观测期内最高值0.967,但增幅较小,仅比2004年增长了1.3%;2008—2011年呈持续性下降趋势,2011年比2008年下降了7.7%,年均下降率约为2.7%,是下降速度最快的阶段;2012—2017年呈波动式下降趋势,2017年比2012年下降了6.7%,年均下降率约为1.3%,但较2008—2011年的下降趋势已有明显改善。

从区域层面来看,中国生态福利绩效呈“东强、中次、西弱”格局。东部区域的生態福利绩效一直最高,西部区域则一直最低,中部区域始终与全国平均水平最接近,东、中、西部的均值分别为1.003、0.882、0.791。就演变趋势而言,东、中、西部区域生态福利绩效皆呈下降趋势,绩效值分别从2004年的1.072、0.931、0.846下降到2017年的0.909、0.849、0.687,降幅分别为 15.2%、8.8%、18.8%。分时间段来看,2004—2007年三个区域绩效值都有小幅上涨,涨幅分别为1.5%、0.9%、1.2%;2008—2011年绩效值都有明显下降,降幅分别为11.4%、5.4%、4.4%;2012—2017年绩效值继续下降,但降幅分化较大,分别为4.4%、0.6%、15.2%。其可能的原因是,东部区域前期生态福利绩效下降明显,同时也率先采取了调控措施,中部区域暂处于生态投入与福利产出的动态平衡之中,而西部区域尚处于发展的早期阶段,可能受到了东部区域“三高”企业转移的影响。

从省域层面来看,生态福利绩效也差异明显。2004—2017年,生态福利绩效均值居于前五位的依次为北京、海南、上海、河南和云南,其值分别为1.733、1.607、1.114、1.114、1.099。生态福利绩效均值居于后五位的依次为宁夏、内蒙古、辽宁、黑龙江和青海,其值分别为0.247、0.392、0.463、0.478、0.520。与2004年相比,2017年仅有河北、北京、重庆、河南和湖南的生态福利绩效出现了明显增长,增幅分别为46.8%、30.0%、4.2%、3.2%、1.9%。甘肃、贵州、辽宁、青海和海南的生态福利绩效下降最明显,降幅分别为49.2%、45.0%、42.6%、39.4%、37.8%。

4 生态福利绩效的收敛性检验

上述分析表明,全国整体、区域及省域之间的生态福利绩效差距都非常明显,然而这种差距会持续存在还是随着时间的推移而逐渐消失呢?为回答这一问题,文章采用σ收敛与β收敛对全国及东、中、西部三大区域生态福利绩效的收敛性进行检验。

4.1 σ收敛检验

文章使用变异系数来检验生态福利绩效的σ收敛特征。图2呈现出了全国及东、中、西部三大区域生态福利绩效变异系数的演变趋势。从图2中可以看出,中部區域的变异系数一直最小,全国整体、东部以及西部区域的变异系数存在一定的交叉上升现象。就变异系数的演变过程来看,全国整体以及东、中、西部区域都呈现出波动中增大的态势。具体来说,全国整体与东部区域的变异系数走势极为相似,其在2004—2011年先升后降,总体变化不大;2012—2017年变异系数波动剧烈,均在2016年达到观测期内的最大值。观测期内,全国整体与东部区域变异系数分别增大了约0.090、0.070,增幅分别约为28.5%、22.0%,年均增长率分别约为1.9%、1.5%。中部与西部区域变异系数的走势也有相似之处,均呈现出平稳增长的趋势。观测期内,中、西部区域变异系数分别增大了约

图2 全国及东、中、西部区域2004—2017年生态福利绩效变异系数演变趋势0.126、0.104,增幅分别约为59.7%、31.4%,年均增长率分别约为3.7%、2.1%。由此可见,全国整体以及东、中、西部区域生态福利绩效均不存在σ收敛,说明全国整体以及东、中、西部区域生态福利绩效内部差距都呈增大趋势,且东部区域内部差距较大,但相对稳定,中部区域内部差距最小,但增大速度十分显著。

4.2 空间相关性检验

在考虑空间因素的β收敛性检验时,需要对中国生态福利绩效进行空间相关性检验。文章以全局空间自相关的Morans I指数[32]进行检验,其计算公式为:

I=∑ni=1∑nj=1wij (EWPi-EWP)(EWPj-EWP ) s2 ∑ni=1∑nj=1wij (6)

式(6)中,s2=1n∑ni=1(EWPi-EWP)2 ,EWP=1n∑ni=1EWPi 。其中,EWPi表示第i个省份的生态福利绩效水平值,n为省份个数,wij为省份i和省份j之间的空间权重值。Morans I指数的取值范围为[-1,1],小于0表示空间负相关,大于0表示空间正相关,Morans I指数值越靠近区间两端表示相应的全局空间相关性越强。

根据2004—2017年中国29个省(区、市)的生态福利绩效值,在地理距离权重矩阵的基础上,可计算得出各年份的Morans I指数值,如表2所示。

由表2可知,2014—2017年中国生态福利绩效的Morans I指数均为正值,其均值为0.170,除2007年外,其它年份均通过了10%水平下的显著性检验。这说明中国生态福利绩效存在显著的空间正相关性,即中国生态福利绩效的空间布局不是随机的,而是具有一定的集聚现象,生态福利绩效水平较高省份趋向于与生态福利绩效水平较高省份相邻,生态福利绩效水平较低省份则趋向于与生态福利水平较低省份相邻。从空间相关性的强度来看,大体经历了“弱—强—弱”的波动历程。2004—2014年随着各地区交流日益密切,生态福利绩效的空间相关性由弱增强;而2015—2017年中国经济进入新常态,产业转型加快,从要素、投资驱动逐渐转为创新驱动发展,省份间生态福利绩效出现了一定分化,从而空间相关性出现了小幅下降。综合来看,空间相关性是中国生态福利绩效的一个重要特征,在进行β收敛检验时,必须将空间因素考虑其中,否则将会造成模型估计的偏差。

4.3 β收敛检验

4.3.1 全国范围β收敛检验

依据Hausman检验,选择面板数据的固定效应模型作为绝对β收敛与条件β收敛检验模型。在最终选择哪种空间计量模型进行分析讨论时,同时考虑AIC、R2、LogL以及Sigma2[33-34]。AIC又称为赤池信息准则,是进行模型解释力与简洁性权衡的重要依据,AIC值越小,模型越优。R2、 LogL以及Sigma2是对模型拟合优度的度量,R2、LogL值越大,Sigma2值越小,模型拟合优度越高。通过综合比较,空间杜宾模型(SDM)的R2、LogL最大,Sigma2值最小,仅AIC值略高于SLM和SEM模型。因此,选择固定效应的空间杜宾模型(SDM)作为主要的分析模型,结果如表3所示。

在“标尺竞争”框架下,中国生态福利绩效的空间关系不仅表现为地理位置邻近省份的竞争与溢出效应,经济发展水平相“近”省份之间同样存在相互作用[35]。因为彼此间更容易实现资本、技术等的交流从而对生态福利绩效收敛产生影响。为此,在空间β收敛检验上,在表3 SDM模型下给出了经济距离权重矩阵的结果。

从表3的回归结果中可得出以下β收敛性特征:

一是,中国生态福利绩效有明显的收敛趋势。模型(1)、(2)中lnEWPi,t的回归系数为负数,模型(3)—(6)中lnEWPi,t的回归系数也为负数,均通过了1%水平下的显著性检验。这说明无论是否考虑空间因素,某一省份第t年的生态福利绩效与t至t+1年的生态福利绩效增长率呈显著的负向关系,即高水平地区有较低的增长率,而低水平地区有较高的增长率。也就是说,中国生态福利绩效具有显著的绝对β收敛与条件β收敛趋势。 β收敛趋势的存在表明各省份之间生态福利绩效的差距会逐渐缩小,最终会随着时间的推移收敛至同一稳态水平。

二是,条件β收敛率明显高于绝对β收敛率。根据lnEWPi,t的回归系数,可计算出收敛率,收敛率越高意味着收敛速度越快。模型(1)、(3)、(4)为绝对β收敛模型,模型(2)、(5)、(6)为条件β收敛模型。通过对比可以发现 :在经典β收敛下,条件收敛率0.041比绝对收敛率0.022提高了0.019,增幅达86.4%;在空间 β收敛下,条件收敛率0.044、0.043也相应地比绝对收敛率0.035、0.034提高了0.009、0.009,增幅达25.7%、26.5%。条件 β收敛因为考虑到了不同省份在经济发展水平、产业结构、对外开放度等方面的差异,收敛率随之发生了变化,因此,条件收敛更加符合现实情况,收敛结果也更加可靠。

三是,空间因素会进一步提高收敛率。分别对比模型(1)与模型(3)、(4),模型(2)与模型(5)、(6),可以发现:绝对β收敛模型下,考虑空间因素的收敛率分别为0.035、0.034相比经典模型的收敛率0.022,增幅分别达59.1%、54.5%;条件β收敛模型下,考虑空间因素的收敛率分别为0.044、0.043相比经典模型的收敛率0.041,增幅分别达7.3%、4.9%。这是因为地理位置邻近或经济相“近”省份的生态福利績效水平不会完全相同,即存在一定的“位势差”,由于它们之间有较多的相似性与共缘性[36],导致空间溢出效应系数ρ均显著为正,这有助于生态福利绩效水平较低省份逐渐减小甚至消除“位势差”,从而加快了收敛速度。

四是,不同空间权重矩阵下收敛率有所不同。采用地理距离矩阵下中国生态福利绩效的绝对β收敛率与条件β收敛率分别为0.035、0.044,对应的半生命周期分别为19.804和15.753年。采用经济距离矩阵下中国生态福利绩效的绝对β收敛率与条件β收敛率分别为0.034、0.043,对应的半生命周期分别为20.387和 16.120年。相比较而言,在考虑地理位置邻近省份之间的相互作用时,收敛率较高,半生命周期更短。这说明与经济距离相“近”相比,地理位置邻近省份之间的相互作用更强。

就表3控制变量的回归系数而言,主要以模型(5)、(6)的回归结果进行分析。具体来说:①经济发展水平(lnPGDP)的回归系数为负,均通过了1%和5%水平下的显著性检验。这不难理解,经济发展水平较高省份的教育、医疗、收入等社会福利水平相对较高,因此,相同生态投入为社会福利水平进一步提高所产生的边际贡献减小,进而导致经济发展水平与生态福利绩效提升呈负向关系。这一现象与Manfred [37]验证的“福利门槛”假说相一致,即当经济发展水平跨越一定的“门槛”后,经济继续增长并不必然带来更高的社会福利水平。②对外开放程度(OPEN)的回归系数为正,均通过了5%水平下的显著性检验。这意味着现阶段对外开放程度的扩大,有利于国外先进技术的扩散和管理经验的传播,其产生的国际技术转移和溢出效应,提高了资源的利用效率,进而对生态福利绩效的提升产生正向影响。③环境规制强度(ER)的回归系数为正,均通过了5%水平下的显著性检验。值得关注的是,并未通过模型(2)的显著性检验。这说明只有在考虑空间因素后,环境规制才能显著促进生态福利绩效的提升。原因在于环境质量的空间溢出效应较强,易受周围地区的影响,这体现出强化环境的府际协同治理的重要性。④产业结构(INST)的回归系数为正,并通过了10%水平下的显著性检验。这说明现阶段全国范围内第二产业所占比重与生态福利绩效增长率呈正向关系。可能的原因在于,第二产业虽会产生环境污染等负外部效应,但与此同时中国产业转型升级的加快以及对污染治理水平的提高,使得第二产业发展对生态福利绩效的正向作用居于主导地位。⑤技术水平(TEC)的回归系数均为正,未通过显著性检验。可能的原因是技术在不同区域所产生的效果不同,导致全国范围内技术对于生态福利绩效提升的作用不明显。

4.3.2 分区域的β收敛检验

将全国29个省(区、市)分为东、中、西部三大区域,进一步来探究各个区域的β收敛特征。由上文可知,SDM模型具有较好的适用性,因此,利用其进行分区域的空间β收敛性检验。

表4汇报了东、中、西部三大区域生态福利绩效绝对β收敛检验的回归结果。从表4中可以看出,模型(1)—(9)中lnEWPi,t的回归系数都为负数,且都通过了10%水平下的显著性检验。说明东、中、西部区域生态福利绩效均具有绝对β收敛趋势。但是绝对β收敛假定三大区域内部各省份之间是同质的,这一假定过强,需要加入一系列控制变量来考查其条件β收敛。

表5报告了东、中、西部三大区域生态福利绩效条件β收敛检验的回归结果。从表5中可以看出,模型(1)—(9)中lnEWPi,t的回归系数均为负数,且都通过了5%水平下的显著性检验,这说明在考虑了东、中、西部三大区域内部各省份之间在经济发展水平、对外开放程度、环境规制强度等方面的异质性之后,三大区域仍具有显著的条件β收敛趋势。除与全国层面上相似的β收敛特征之外,在区域层面上,条件β收敛呈现以下特征:

一是,空间因素对中部区域收敛的加速作用最明显,且地理距离权重矩阵下收敛率更高。中部区域考虑空间因素的收敛率分别为0.057、0.036,比经典模型的收敛率0.029分别增长了0.028、0.007,增幅分别达96.6%、24.1%。可能的原因是中部区域内部各省份的资源禀赋、发展方式、文化背景等方面比较相似,各省份之间进行要素流动、经验借鉴、技术交流等更加直接,因此空间因素对其收敛有明显加速作用,但是中部区域各省份经济发展水平比较均衡,导致与经济距离相比,地理位置上的邻近对其收敛的加速作用更明显。

二是,空间系数ρ在东、中部区域显著为正,在西部区域为负,但不显著。可能的原因是,西部区域内部各省份的发展方式差异较大,例如处于自然资本富集区的贵州、云南和广西等有较好的生态优势可以减少对自然资源的依赖,自然资本在一定程度上能够促进社会客观福利与主观福利水平的提高[38-39]。青海、内蒙古和宁夏的生态环境本身相对恶劣,为谋求发展对自然资源消耗的依赖性过强。因此,西部区域生态福利绩效高水平省份在现阶段很难为低水平省份发挥带动作用,导致生态福利绩效的溢出作用微弱。

三是,无论是地理距离权重矩阵还是经济距离权重矩阵,西部区域的收敛率最高,东部区域次之,中部区域最低。可能的原因是,西部区域的生态福利绩效最低,因此西部区域有明显的“后发优势”。就东、中部区域而言,一方面是隨着东部区域“长三角一体化发展”“京津冀协同发展”战略的深入推进,各省份之间联系更加紧密,生态福利绩效低水平省份更容易实现赶超;另一方面是随着环境质量要求的不断提高,东部区域在控制污染物排放、提高环境质量方面的要求更严格,因此东部区域的收敛率高于中部区域。

从表5空间收敛模型控制变量的回归系数来看:①经济发展水平(lnPGDP)在东部区域为负,通过了1%水平下的显著性检验。这与上文对全国范围条件β收敛检验的回归结果解释相印证。但lnPGDP并未通过中、西部区域的显著性检验,说明了中、西部区域在现阶段人均地区生产总值较低,经济增长还未明显表现出与生态福利绩效提升的负向关系。②对外开放程度(OPEN)仅在西部区域为正,通过了5%水平下的显著性检验。原因是西部区域目前对外开放程度相对较低,相比于东、中部区域,对外开放程度的扩大对西部区域生态福利绩效提升的作用更明显。③环境规制(ER)在东、中部区域起到了促进作用,但仅在中部区域经济距离矩阵下通过了10%水平下的显著性检验。在西部区域起到了抑制生态福利绩效提高的作用,但不显著。可能的原因是西部区域在环境规制方面尚处于“被动治理”阶段,污染越严重则加大治理力度[40-41],因此西部区域的环境规制表现出一定的抑制作用,总体而言在区域层面上环境规制作用微弱。④产业结构(INST)仅在东部区域为正,通过了5%水平下的显著性检验。因为东部区域各省份第二产业所占比重普遍较高,加之传统的“三高”产业正逐渐被淘汰,明显降低了第二产业发展带来的负面效应,这有利于促进生态福利绩效的提升。产业结构虽然在中、西部区域也为正数,但并不显著,说明中、西部区域第二产业还有较大的发展空间,有序承接东部区域的产业转移是中、西部区域提高生态福利绩效的可行路径。⑤技术水平(TEC)在东部区域为正,通过了5%水平下的显著性检验。东部地区对高新技术的需求更大,而高新技术的应用对资源节约集约利用、提高污染治理水平都会产生积极作用,从而促进生态福利绩效的提升。在中、西部区域都为负数,仅在中部区域通过了1%水平下的显著性检验。可能的原因是受“技术回弹”效应的影响[9],即中、西部区域部分企业在一般性技术进步的影响下,虽然降低了单位产品的污染排放,但生产规模的扩大增加了污染排放总量,不利于生态福利绩效的提升,而且中部区域的产业链更完整,对技术的应用程度更高,因此对中部区域的影响高于西部区域。

5 研究结论与政策启示

5.1 研究结论

文章基于非径向、非角度的Super-SBM模型,测算了全国29个省(区、市)2004—2017年的生态福利绩效,在此基础上,同时运用经典与空间收敛模型对中国生态福利绩效的收敛性进行了实证分析。主要研究结论如下:

(1)观测期内,中国生态福利绩效降幅达14.6%,具体经历了“波动上升—持续下降—波动下降”的历程;空间上呈现“东强—中次—西弱”的梯次下降格局,这与方时姣[9]等的研究结论基本一致。与2004年相比,2017年仅北京、河北、重庆、河南、湖南等5省(市)的生态福利绩效出现了明显增长,其他省(区、市)均出现了不同程度的下降,甘肃的下降幅度最大,高达49.2%,贵州、辽宁、青海、海南的降幅依次排在全国第2~5位。

(2)全国范围内的生态福利绩效不存在σ收敛,但存在显著的绝对与条件β收敛趋势。条件β收敛率高于绝对β收敛率,在不考虑空间因素情况下,增加控制变量后收敛率提高了86%;在考虑空间因素后,收敛率进一步提高,即空间因素具有加速收敛的作用,且地理邻近省份比经济相“近”省份之间的相互作用更强。对外开放程度、环境规制及产业结构是生态福利绩效提升的驱动因素,经济发展水平是抑制因素,而技术对生态福利绩效提升的作用并不显著。

(3)东、中、西部三大区域生态福利绩效也不存在σ收敛,但存在显著的绝对与条件β收敛趋势。空间因素依然具有显著的加速收敛的作用,且对中部区域加速收敛的作用最明显。可能受发展方式的影响,空间溢出效应在西部区域并不显著。空间收敛率呈现西、东、中依次下降的格局,且均大于经典收敛率。经济发展水平对东部区域生态福利绩效提升起到显著抑制作用,现阶段在中、西部区域并不显著;相比东、中部而言,西部区域生态福利绩效提升迫切需要进一步扩大对外开放;产业结构与技术水平是东部区域生态福利绩效提升的主要动力;而环境规制在区域层面上对生态福利绩效提升的作用还有待加强。

5.2 政策启示

(1)正视生态福利绩效的演变趋势,实现发展方式由“增量”向“提质”的转变。中国生态福利绩效的整体下降趋势明显,说明存在一定的改进空间,一方面要提高资源利用率和产出率,实施创新驱动发展战略,深入推进新旧动能转换,坚决摒弃以牺牲资源环境换取经济增长的粗放发展道路;另一方面要注重社会福利水平的提升,不断保障和改善民生水平,推动居民收入增长与经济发展同步,推进基本公共服务均等化,以满足人民日益增长的美好生活需要。

(2)发挥生态福利绩效的空间溢出效应,加快形成区域协同发展的新格局。一方面要树立“全国一盘棋”思维,给予后进地区相应的政策扶持,深入实施“中部崛起”“西部大开发”战略,促使中、西部区域有序承接东部的产业转移,促进全国整体协调发展;另一方面要打破行政区划的局限,破除地方保护主义与条块分割,鼓励地理位置相邻、文化背景相似、发展方式互补的省份或地区制定协同发展规划,努力实现区域内生产要素、产品、技术等的自由流动。

(3)立足不同区域的发展阶段,因地制宜探索提高绩效水平的新途径。对于东部区域来说,将政策重点由经济增长转移到促进社会公平、缩小收入差距等经济与社会协调发展方面;对于中部区域来说,当务之急是加速产业结构升级,淘汰落后产能,学习东部区域发展的经验,在发展过程中注意补齐民生短板;对于西部区域来说,要进一步扩大对外开放程度,积极融入“一带一路”倡议中,同时将自身生态优势转化为发展生态经济的优势,努力实现经济增长与能源消耗的脱钩发展。

参考文献

[1]SOLOW R M.The economics of resources or the resources of economics[J]. American economic review,1974,64 (2) :1-14.

[2]諸大建.超越增长:可持续发展经济学如何不同于新古典经济学[J].学术月刊,2013,45(10):79-89.

[3] DALY H E. Economics in a full world [J]. Scientific American,2005,2939(3):100-107.

[4]诸大建,张帅.生态福利绩效与深化可持续发展的研究[J].同济大学学报(社会科学版),2014,25(5):106-115.

[5]诸大建,张帅.生态福利绩效及其与经济增长的关系研究[J].中国人口·资源与环境,2014,24(9):59-67.

[6]DALY H E. The world dynamics of economic growth: the economics of the steady state[J]. American economic review,1974,64(2):15-23.

[7]诸大建.生态经济学可持续发展的经济学和管理学[J].中国科学院院刊,2008,23(6):520-531.

[8]DIETZ T, ROSA E A, YORK R.Environmentally efficient wellbeing: is there a Kuznets curve? [J].Applied geography, 2012, 32(1): 21-28.

[9]方时姣,肖权.中国区域生态福利绩效水平及其空间因素研究[J].中国人口·资源与环境,2019,29(3):1-10.

[10]龙亮军,王霞.上海市生态福利绩效评价研究[J].中国人口·资源与环境,2017,27(2):84-92.

[11]冯吉芳,袁健红.中国区域生态福利绩效及其影响因素[J].中国科技论坛,2016(3):100-105.

[12]徐昱东,亓朋,童临风.中国省级地区生态福利绩效水平时空分异格局研究[J].区域经济评论,2017(4):123-131.

[13]肖黎明,张仙鹏. 强可持续理念下绿色创新效率与生态福利绩效耦合协调的时空特征[J].自然资源学报,2019,34(2):312-324.

[14]龙亮军.中国主要城市生态福利绩效评价研究:基于PCA-DEA方法和Malmquist指数的实证分析[J].经济问题探索,2019(2):69-79.

[15]李成宇,张士强,张伟,等.中国省际生态福利绩效测算及影响因素研究[J].地理科学,2019,39(12):1875-1883.

[16]程艳茹.我国生态福利绩效区域差异性及影响因素研究[D].大连:大连理工大学,2017:31-33.

[17]林木西,耿蕊,李国柱.省域生态福利绩效水平的空间非均衡性研究:基于MLD指数与分布动态学模型[J].东岳论丛,2019,40(10):73-83.

[18]REY S J,MONTOURI B D. US segional income convergence: a spatial econometric perspective[J]. Regional studies,1999,33(2):143-156.

[19]林光平,龙志和,吴梅.我国地区经济收敛的空间计量实证分析:1978—2002年[J].经济学(季刊),2005(S1):67-82.

[20]马大来,陈仲常,王玲.中国区域创新效率的收敛性研究:基于空间经济学视角[J].管理工程学报,2017,31(1):71-78.

[21]张子龙,薛冰,陈兴鹏,等.中国工业环境效率及其空间差异的收敛性[J].中国人口·资源与环境,2015,25(2):30-38.

[22]潘兴侠. 我国区域生态效率评价、影响因素及收敛性研究[D].南昌:南昌大学,2014:127-145.

[23]杜慧彬,黄立军,张辰,等.中国省级生态福利绩效区域差异性分解和收敛性研究[J].生态经济,2019,35(3):187-193.

[24]诸大建,孟维华,徐萍. 1980—2005年中国经济增长对福利的贡献[C]. 2008年度上海市社会科学界第六届学样会(经济·管理学科卷).上海:上海科学界联合会.2008:15.

[25]TONE K. A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis[J].European journal of operational research,2001,130(3): 498-509.

[26]TONE K. A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis[J].European journal of operational research,2002,143(1):32-41.

[27]辛冲冲,陈志勇.中国基本公共服务供给水平分布动态、地区差异及收敛性[J].数量经济技术经济研究,2019,36(8):52-71.

[28]杨翔,李小平,周大川.中国制造业碳生产率的差异与收敛性研究[J].数量经济技术经济研究,2015,32(12):3-20.

[29]TOBLER W R. A computer movie simulating urban growth in the detroit region[J].Economic geography,1970,46(2) :234-240.

[30]龙亮军.基于两阶段Super-NSBM模型的城市生态福利绩效评价研究[J].中国人口·资源与环境,2019,29(7):1-10.

[31]臧漫丹,诸大建,刘国平.生态福利绩效:概念、内涵及G20实证[J].中国人口·资源与环境,2013,23(5):118-124.

[32]MORAN P A P. Notes on continuous stochastic phenomena[J].Biometrika,1950,37(1): 17- 23.

[33]李欠男,李谷成,高雪,等.农业全要素生产率增长的地区差距及空间收敛性分析[J].中国农业资源与区划,2019,40(7):28-36.

[34]侯孟阳,姚顺波.空间视角下中国农业生态效率的收敛性与分异特征[J].中国人口·资源与环境,2019,29(4):116-126.

[35]余泳泽.中国省际全要素生产率动态空间收敛性研究[J].世界经济,2015,38(10):30-55.

[36]杨朝峰,赵志耘,许治.区域创新能力与经济收敛实证研究[J].中国软科学,2015(1):88-95.

[37]MANFRED M N.Economic growth and quality of life: a threshold hypothesis[J].Ecological economics, 1995,15(2):115 -118.

[38]马兆良,田淑英,王展祥.生态资本与长期经济增长:基于中国省际面板数据的实证研究[J].经济问题探索,2017(5):164-171.

[39]马兆良,田淑英.生态资本外部性、资本积累与创新[J].江西财经大学学报,2016(2):3-10.

[40]郭四代,仝梦,郭杰,等.基于三阶段DEA模型的省际真实环境效率测度与影响因素分析[J].中国人口·资源与环境,2018,28(3):106-116.

[41]周宾. 区域经济高质量发展的驱动力效率分解与TFP变化收敛性分析[J]. 经济与管理评论,2020(2):133-148.

Regional disparity and convergence of Chinas ecological welfare performance level

DENG Yuanjian1 YANG Xu1 MA Qiangwen2 WANG Kaida1

(1. School of Business Administration, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan Hubei 430073, China; 2. School of Economics, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan Hubei 430073, China)

Abstract The improvement of ecological welfare performance is the core of solving the ‘three difficulties of economic growth, ecological protection, and the improvement of peoples well-being. This paper used the Super-SBM model to measure the ecological welfare performance of 29 provinces (municipalities and autonomous regions) in China from 2004 to 2017, and then, the convergence and influencing factors of ecological welfare performance in China in general, and the eastern, central and western regions in specific were analyzed by using the σ convergence, classical and spatial β convergence models. The results of the study showed that: ① From 2004 to 2017, the overall level of Chinas ecological welfare performance dropped significantly, and specifically it experienced the process of ‘increasing volatility-continuous decline-declining volatility; spatially, an echelon declining pattern existed from the eastern region to the central region and then to the western region. The ecological welfare performance levels of Beijing, Hainan and Shanghai had always been in the forefront of the country, while those of Ningxia, Inner Mongolia and Liaoning had been in the bottom three for a long time. ② From 2004 to 2017,there was no σ convergence trend in the ecological welfare performance of the whole country and the eastern, central and western regions. Among them, the coefficient of variation of the central and western regions in 2004-2017 maintained an overall growth trend, while the coefficient of variation of the national and eastern regions showed significant fluctuations during 2012-2017. ③ There was a significant absolute and conditional β convergence trend at the nationwide ecological welfare performance level. The conditional convergence rate was significantly higher than the absolute convergence rate, and the spatial factors had an accelerating effect on convergence. The degree of opening to the outside world, environmental regulations and industrial structure were the driving factors for improving the levels of ecological welfare performance, while the level of economic development was their inhibitory factor. ④ There were also significant absolute and conditional β convergence trends in the ecological welfare performance levels of the three major regions. The spatial convergence rate presented a decreasing pattern from the western region to the eastern region, and then to the central region, and the spatial factor had the strongest accelerating effect on the convergence of the central region. At the regional level, the level of economic development, the degree of openness to the outside world, environmental regulations, industrial structure, and technological level all had a significant impact on the improvement of the level of ecological welfare performance, but the direction and strength of the effect were different in different regions. Therefore, future policy formulation should focus on transforming the development mode, promoting the formation of a coordinated regional development pattern, and exploring the best way to improve the ecological welfare performance according to local conditions.

Key words ecological welfare performance; regional gap; convergence; spatial β-convergence

(責任编辑:于 杰)

收稿日期:2020-02-03 修回日期:2020-07-12

作者简介:邓远建,副教授,主要研究方向为农业生态经济、农村绿色发展。E-mail:dyj_scga@163.com。

通信作者:杨 旭,硕士生,主要研究方向为资源与环境经济、林业生态经济。E-mail:yxwx1123@163.com。

基金项目:国家自然科学基金面上项目“农业生态资本运营的益贫效应及其与精准扶贫协同机制研究”(批准号:71673302);国家自然科学基金青年项目“乡村振兴中生态资本的投资绩效评价与投资模式创新研究”(批准号:71804196)。