宋建明:新文科建设语境下的设计学科建设的深度思考

2021-07-13宋建明

中国美术学院教授、博士生导师,学术委员会副主任

编辑 Edit 李杰 李叶

宋建明,现任中国美术学院教授,博士生导师,学术委员会副主任。获“享受国务院政府特殊津贴专家”待遇。在政府及社会学术团体兼职:中国科学技术协会全国色彩学首席科学传播专家,教育部设计学科教学指导委员会副主任委员,中国流行色协会副会长,2022杭州亚运会组委会设计总监,中国设计智造大奖组委会主席。获“第十五届(2019)光华龙腾奖特别奖,中国设计贡献奖金质奖章,新中国成立七十周年中国设计70人”称号。

从教指委角度来看新文科建设语境下的设计学科,我想需要理解所谓的“新文科”的“新”提出的背景与原因,而后找到把握未来设计学科建设的发展趋势。

我所在的中国美术学院学科建设有一种传统恪守可以分享,那就是每当变革来临的时候,国美人就会围绕两个层级展开思考:仰望星空与脚踏实地。星空浩瀚,随时准备着迎接各类事态的变化;实地沉稳,关注国情,随时接受国家召唤去迎接各种与我们学科所能的挑战。在后疫情时代,我国将会面临更加难以预测的国际形势变化,作为我们既要保持定力,又要持续地有突破性的创新。在我看来,我们要做的是密切关注国际前沿科学技术发展的水平,密切关注国际哲学社科发展的动态;在这个发展的大背景之下,我们要直面国内学科与社会发展的瓶颈与短板,直面国情的实际,比如扑面而来的老龄化社会、城乡发展的不均衡的现实等来思考设计学科的建设。

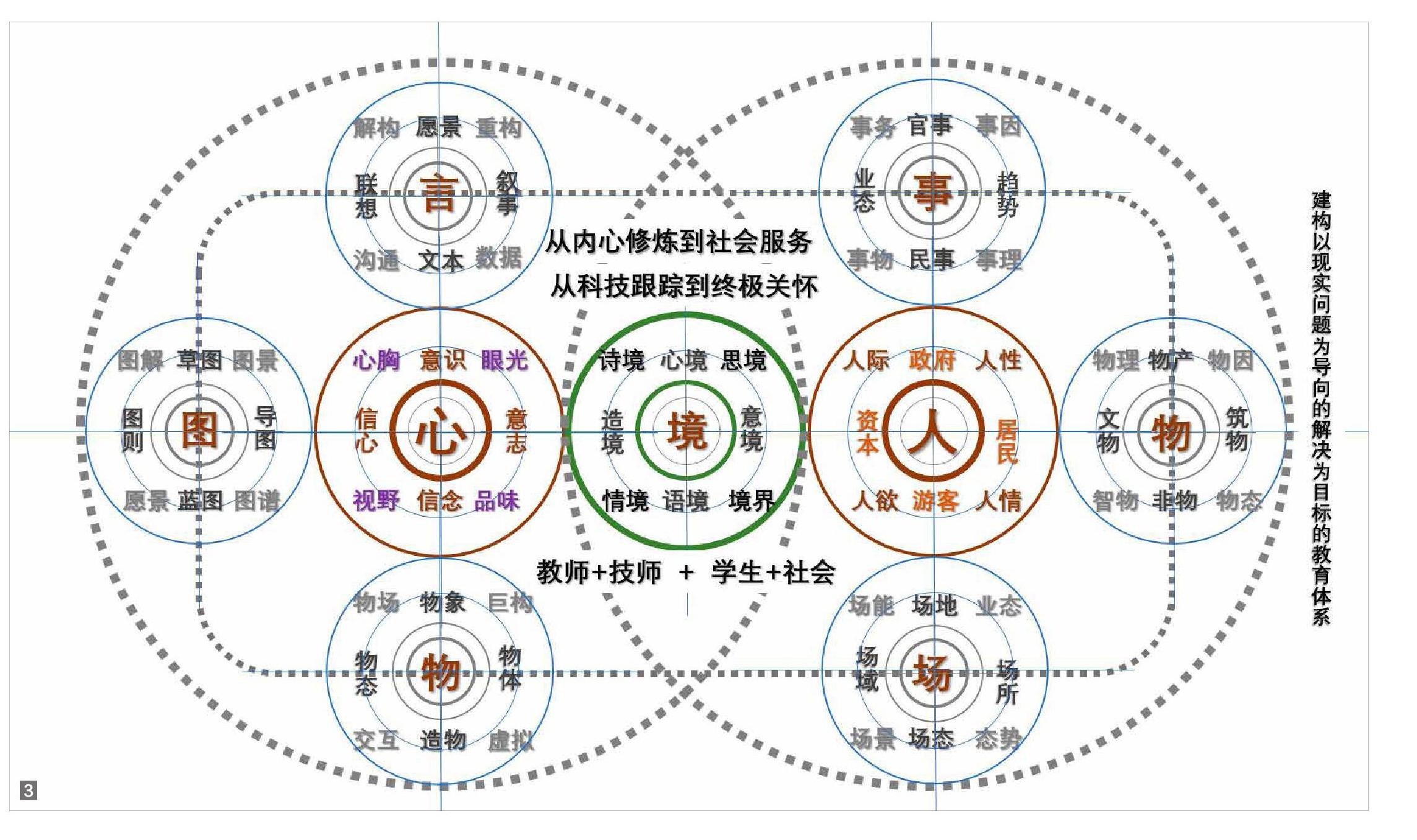

换句话说,这就是未来新文科语境下的设计学科将要应对的局面。我们一是要紧盯国际同行发展前沿趋势,二是要实实在在做好我们自己的事情。按照国美的学术传统的做法一定是紧抓四个维度的通融:品学、艺理、古今、中外,也就是我们讲的四通:品学通、艺理通、古今通、中外通。“四通说”的核心在于“通”,“通”的目的在于塑造设计师的意识、眼光和能力。而“品学”和“艺理”是我们教育的两个支柱,“品学”解决的是人品、学品和品格;而“艺理”解决的是学理、理艺(即方法)和哲理。而“古今”与“中外”是解决源泉、资源和发展方向的问题。“古今”是要告诉我们的学生:我们来自哪里?身处何时?将往何方?也就是通晓历史、当下和未来的方位。而“中外”是回答我们是谁?本土本体的身份是什么?他者是谁?也就是与我们同路而行的世界的状况,在文明与文化这个两大命题上采取的态度和方式,我们要告诉学生,什么是我们要求同的,要赶超的,那是文明,那些属于科学技术的、管理方法的;而文化则是属于文化DNA的,文脉传承特色的,属于价值观的,我们要与他者的方式保持着距离和警惕,要坚定的做好自己的事。弘扬自己的特色。在“四通”原则的基础上,来观照我们的设计学科针对衣、食、住、行、用、玩、赏、商各自领域的变化,就可以知道自己必须解决什么问题了。

“仰望星空”,准确地说就是发现来自前沿创新发展和将要遇到的挑战。充分认识不断推出的新科技带来的工具革命,从而导致新观念和新态势的形成,跨学科创新发展导致新物种、新方式、新事态的出现。迭代现象和知识可持续更新,将成为新常态。设计学科建设就是要在这个背景下,及时更新我们的知识、意识、组织与实验实证的方式。

“脚踏实地”,首先,从设计哲学、伦理、史学、美学、文化学再到经济、管理、商业、市场等分野全面梳理,完善本体的建设;其次,设计学科要积极勇敢地展开创新实践,对标国际一流学科的做法,从总体上看我们还是有提升空间的,未来更需要从前瞻探索的维度展开实验,要健全以问题为导向的设计学科教研计划与课程体系建设。第三,我们要用开源的心态去积极整合或者服务于现有的十三个学科门类及领域,或整合它们,或积极地被它们整合,从而获得展开新的实证、实验的发展机会。

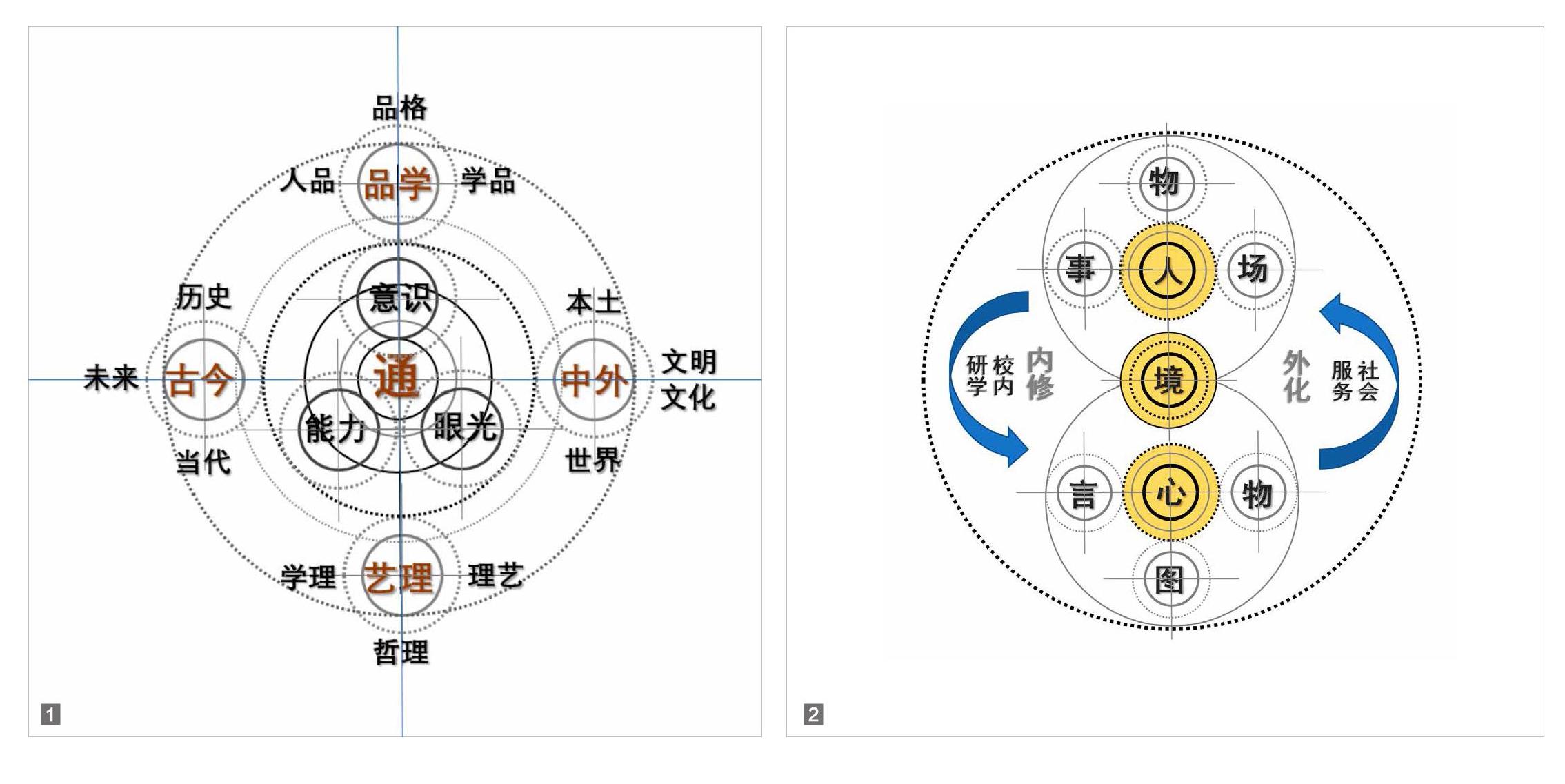

具体到我个人相关的教学、研究与思考,保持以“不变应万变”的心态,做好自己的事。根据长期实践经验,我建构起符合设计教育特点的“内修与外化”的“双轮驱动”方法论。“内修”是指用作授教者与受教者修行的“心、言、图、物、境”的“法轮”(这是我予以的称呼);而“外化”,则是另一个社会服务的“人、事、物、场、境”的“法輪”。这是一个由“境”字联系起来的双“法轮”的螺旋结构。所谓的“境”是一个境界的层次,连接着作为设计者本身的“心”与被我们服务的“人,,去展现我们造“境”的情怀、视野、能力与作为。

这里所谓的“心”,指的是设计的授教与受教者聚焦的思维引擎的中心。它是学者要训练的意识、意志、信念与信心的核心。从“心”着力,用心修行。引导与培养学生要有宽阔的心胸、犀利的眼光、高尚的品位、广阔的视野。以“心”为轴心,通过“言”维度的叙事、文本表达,练就联想、愿景建构、结合解构、重构、沟通等方法。使内在的“心”有所想,通过“言”的训练,形成一个完善深化思维与深刻达意的通道。

设计毕竟是造“物”的活动,不管造的是实物还是虚物。造“物”的能力是需通过造“图”能力加以训练的,因而,在这个层面训练的对象是形象表达的草图、思维导图、解构图、效果图显现等能力。对于设计学科来说,“心”、“言”、“图”是能力的根本。以此为基础,来研究“物”,深化造物的主体:物体、物态、物象、物场的研究,或实体的巨构,或微物,或虚拟之物,形成虚实相生,交互变化自如的能力。造“图”与造“物”的目标,是需要其能够显现有文心与美感的境界的。因此,“境”便是要训练的更高层次的内容。古人讲,“因心造境”。这个“境”是作者理想的心境、意境、语境的显现。所谓新文科的语境,东方至美之智的“境”,无疑是设计学科教育的价值观。如此这般的“心”、“言”、“图”、“物”、“境”之训练“法轮”构成了我们设计学人修行的关键点的基本功。

学以致用,设计学科育人是要服务社会,服务于“人,的。按总书记话说的意思,就是要服务于人民乃至人类共同体。那么,透过研究这个“人”,去认识现实社会中人际、人性、人情、人欲的特质,进而了解要设计要服务的对象一政府与居民、游客与资本、消费者与市场等的诉求。当我们对“人”与社会有了比较深入的了解,揭示设计服务的“人”与“事”的关系就不难了。面对“事”,需要做与“人”设计诉求相关的事因、事理、事物与事务的关系研究。

上述的“心”与“言”,“言”对这里的“事”,关联到“人”与“事”,就形成了设计叙事的关系。在“人”、“事”与“物”之间,通过人因与事因的叙事关系来研究“物”,包括“物”之理、物因、物态以及社会层面所需设计的“物”的界面,诸如物质状态与非物质状态,涉及到产品、产业与营造等层面。设计不仅有“物”界面,还有“物”出现的环境一“场”的层面。由“场”,引出诸如场地、场所、场态、场域、场景与场能,乃至“生活态”的研究与训练。

“心”、“言”、“图”、“物”、“境”是以“心”轴心的内修;“人”、“事”、“物”、“场”、“境”是以“人”为中心的外化的设计服务。其核心都是为了创造出具有新人文气息的、具有中国审美特色的设计文化。在新人文语境中,设计学科教育的重点就在于从内心修炼到社会服务,从科技追踪到终极关怀,建构起以解决现实问题为导向的的教育体系。这就是我以为设计学科在未来的语境中要思考的问题。

设计学科是解决问题的学科,为了阐释我所说的以解决现实问题为导向的设计教育的关注点,我列举两个思考。例一、关于美丽乡村营造课题的思考。我们做过不少这个方面的课题,表面上也红红火火,任务也可以交代得过去。然而,在新文科语境下,那样的美丽乡村营造好像就跟不上时代的要求了。我看到的问题是如今在美丽乡村建设中出现的“千村一貌”的现象。其实,管理者与营造者都怀着良好愿望行事,但其结果却出现令人尴尬的状态。究其原因,如今应邀而至的设计与建设乡村的往往是外来者,他们其实对被设计的那一片乡土所知甚少。被请来的大都有过往的“成功经验”,因而来工作也凭着这样的经验。于是,趋同式的营造就是在这种惯性做法中浮现出来的。

其实,传统美丽乡村的魅力来自深谙乡村乡土风貌的当地工匠们的作为,他们集世代传承的智慧、知识、能力、技艺,因地制宜、就地取材的营建,按照自己理想的家园来营建,从而使得那块地域的村落既有大的文化传承,又有家家户户各自适宜的个性,它的美丽因此而生。对于当地传统工匠来说,其技艺、观念、水平是谋生的必要条件,他们有自己艺匠价值观和营建方式。遗憾的是当今高速发展的城市化进程冲毁了这种传统营造体系。他们背井离乡,汇入的大都市的建设潮中。取而代之的却是被“招标—而来的不黯乡土的城里人。

无须讳言,我们如今设计学科与教育体系培养的师生对乡土认知是比较弱的。像这样的人,如何担得起复兴我国这幅员广大的以“美丽”为导向的乡村营建的重任呢?我在想,真正能够营建好乡村的应该是长期扎根乡土的乡村工匠们,我们的学科、教育与管理应该能够为这些年轻人的成长做点事。换句话说,要想办法在今天空心化的乡村态势下,能让年轻的乡村人愿意留在自己的家园来发展事业,形成自己的创造力而不完全倚靠外力。尽管这需要有一个恢复的过程。

因此,我指导博士生对这方面展开研究,课题是基于海岛渔村“社会生活态”的社区色彩营造方法展开探讨。关键问题是如何在现实国情基础之上,通过现况的政府的自上而下的发展动力,转化为民间的自下而上的推动;目标是要化外界吸引游客的自外向内的动因变成原住民改造家园的自内而外的动机来推动城乡营造。换句话说就是激活“人因的动力,激发原住民的内因——文化的力量,而外部只提供技术层面一文明的助力来改造。经过这样渐变的发展,探讨找到一条符合我国当代乡村村民乡绅智者原发的营造方式。我相信这样的信条:只有熱爱家园,才会有动因和动力来建设家乡。

从设计学科教指委角度看,在新文科的语境下,要创造一种体制机制能够持续地从乡镇招收那些热爱本土有志于建设乡村的年轻人加以培养,使之成才,并使他们有希望,有上升发展的空间。这是一种专门培养与评价的模式,长久地坚持下去,我国的乡村才能够复兴美丽与魅力。这是一段时间以来,我在乡村营建的现场陷入的思考,我想这是一种“化乡愁为乡恋”的思路。

再举一例这是日常见的社会病,那就是过度包装。我们的设计人是其中的“贡献者”。仅从不久前刚刚过去的中秋节的礼品月饼的包装中不难看到社会扭曲了的价值观。如今,低碳和可持续发展的理念已是全球的共识,我国的城市也广泛开始了严格的垃圾分类。而恰恰在此时,这种过度包装的设计,依然泛滥成灾。这久禁不止、愈演愈烈的现象,学者们并不是没有反思。我想在新文科语境下的设计学科与教育,就要直面与全球共识相悖的社会问题,告诉我们的学生要旗帜鲜明地提出主张,重塑生活风貌,以及跨界协同创新的设计方法。

所有这些都与“人,和“心”以及“境”的教化紧密关联,因此,才要内修“心、言、图、物、境”,以正确的价值观来外化“人、事、物、场、景”,使我们的社会呈现美好文明的风貌。以此,作为我对新文科语境下的设计学科建设的思考。

*转载自清华大学出版社出版的《艺术与科学融合创新》(ISBN 978-7302580874)

3/“学研双螺旋结构”关系图二

4/色彩营造自内而外营造的关系图(博士生毛雪制图)

1/“四通”关系图

2/“学研双螺旋结构”关系图