毛泽东诗意画创作之考察(中)

2021-07-12万新华

◇ 万新华

(三)李可染:从《〈长征〉诗意》到《万山红遍》

1954年春,李可染来到江南水墨写生,开新中国山水画写生风气之先。当时,他镌刻“可贵者胆”“所要者魂”八字,踏上了山水画革新的漫漫征途。从此,他走遍南北,壮游写生,用传统水墨材料直接到山林中、生活中对景写生,冲破陈陈相因、日趋衰亡的技法程式,建构出崭新的山水画图式和独特的形式语言,宣告了中国山水画的新生。1956年,历经三年写生实践的李可染再赴江浙,然后溯长江,过三峡,从“对景写生”到“对景创作”,创立了开一代新风的山水画图式。那年,他从黄宾虹“夜山灵光”和林风眠“低调高光”中得到启发,系统总结了一套“从无到有,从有到无”的方法,逐渐发展为一套以积墨和逆光为特征的笔墨语言体系,实现了对传统山水画黑白关系的“拓扑反转”,颠覆了以往的笔墨观念和审美趣味。“墨韵与光影的有机结合晓示了李可染山水风貌的演进方向,高远式构图说明在写生中已脱离写生观念的约束,而开始回归传统中国画‘以大观小’的观物取象方式,但仍然保留写生的现场感并符合常规的透视习惯”,〔42〕完成了两者之间的完美衔接。

李可染 画山侧影 44.5cm×54.5cm 纸本设色 1959年款识:画山侧影。一九五九可染在漓江写生。钤印:李(朱) 可染(朱)

1959年春,李可染首次来到桂林,目睹并感染于烟雨迷蒙的漓江风光,一方面将写实风格的山水画推到了一个极致,另一方面则体现出对意境的追求。他将对油画、素描、水彩的深刻钻研化为娴熟的水墨语言,开始以意匠手法对景创作,第一次尝试重山叠嶂的景观大制作,完成了小山水从大山水的过渡。《画山侧影》似是全不着色的白描,峻峭粗涩的石壁直立岸边,占满整个画面,轮廓分明,层次丰富,前呼后拥,就像是无数山峰重叠起来压在一起,山岩石壁直如斧劈刀斩一般,呈现出一种雄奇峻拔的气势。山脚下有一排树木葱茏的村舍,田塍上一个牵牛之人走来。《桂林春雨》以俯视角度画近景屋舍,一条留白小径缀上几处数重墨点景人物,以最浓重之墨绘中景数座主体山峰,远处山峦层层叠叠,表现了空蒙湿润的山景,既有油画厚重的笔触感,又有水彩点染的味道。他画桂林山水,没有轻盈明快的色彩,而是追求山的质感、山的气势。

大约就在桂林写生回京不久,李可染应中央革命博物馆筹备处之邀开始酝酿毛泽东诗词入画的构想,并将漓江所得印象完全融入创作之中。他选择了《长征》进行创作,以写生中的观物取景方式开始了毛泽东诗意主题山水画的尝试。画幅景物横向展现,重山叠积,如犬牙高低,参差错落,气势雄浑;山体以浓墨重色写成,块面厚实稳重,以留白形成山路、水道,纵横穿插,生动呈现了“万水千山”之景;红军队伍逶迤曲折,沿狭窄山路从左往右横越,艰难行军,充分图解了“不怕远征难”之境。

就技法而言,《〈长征〉诗意》颇类似于《桂林春雨》的营造,巧运积墨和光效,绵密丰富,流光浮动;而墨色从深浓过渡到留白,色调明暗变化,平衡了凝重深邃的体积感。近景山峦黑重浑厚,山势迎面压来,远山无树,而愈近山豁然开朗,山色空蒙中蕴含空气感,而红军前进的山路与浓郁的积墨产生明快透亮的对比,由此崇高厚重的历史感破空而出。这一切让观者在赞叹山河壮丽之时真切感受到红军不畏艰难的长征精神,澎湃之情流淌心田。

当然,李可染对山水的描绘来源于他的视觉经验。《〈长征〉诗意》的山体欹侧呼应关系十分明显,尤其是山体轮廓、路径、流水的“S”线形处理,富有跳跃感,另外有规律的留白也格外突出。从整体到局部的元素之间的大小、前后、方圆、浓淡、高低、远近、虚实、聚散、疏密的对比都饶有趣味。《〈长征〉诗意》具备了其山水画图式的雏形,构成了他1959年毛泽东诗意画的风格样式。

几乎同时,李可染还以《清平乐·六盘山》《忆秦娥·娄山关》入画,采用类似《画山侧影》的笔墨形式将毛泽东诗词中的革命豪情与浪漫色彩视觉化。主景山峰巍然耸立,强化山体平面感,着意于雄浑高大;远景以疏简笔墨勾勒延绵群山,突出空间与意境之深远。无边无际的峰峦间,无限延伸的山路上乃行进中的红军,红旗飘展,气贯长虹。画面结构单纯规整、笔墨精严谨慎,一座座、一层层的山峦化为更加整体宏伟的峰体,气势磅礴,所谓“今日长缨在手,何日缚住苍龙”“雄关漫道真如铁而今迈步从头越”,壮景与词意相互呼应,画意与豪情互相生发。

李可染 桂林春雨 纸本设色 41cm×52cm 1959年款识:桂林春雨。在城中独秀峰上南望得此一景。一九五九年三月,可染写生。钤印:李可染(朱)

李可染 毛泽东《长征》诗意图 96cm×146.5cm 纸本设色 1959年款识: 红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾巨浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。毛主席《长征》诗意,一九五九年春,可染试画初稿。钤印:李(朱) 可染(白) 毛主席诗意(白)

就在创作之际,李可染在中央美术学院教学中经常结合实践畅谈山水画的意境问题,也阐释了对毛泽东诗词的认识:

毛主席的诗句,也是意境很深的,如十六字令三首,每一首都是写景,每一字都是说山,但每一首、每一字又都充分表达了人的思想感情。三首诗分别体现了山的高峻、气势和力量,这里并没有直接描写人,实际上都有力地歌颂了人,歌颂了人的英雄气概。古人说“缘物寄情”,写景就是写情。诗画有意境,就有了灵魂。〔42〕

显然,这成了李可染创作毛泽东诗意画的有力注脚。后来,这篇讲义被学生孙美兰整理成《漫谈山水画》发表在《美术》1959年第5期,后摘要改名《山水画的意境》发表于1959年6月2日的《人民日报》,产生了较为广泛的影响。

1959年9月,作为对新中国国庆十周年的献礼,中国美术家协会以“江山如此多娇”之名举办“李可染水墨山水写生画展”,在北京、上海、天津、南京、武汉、广州、重庆、西安等巡展,标志了一种新语境的山水范式的确立,得到了来自社会各阶层的全面认可和普遍赞赏。

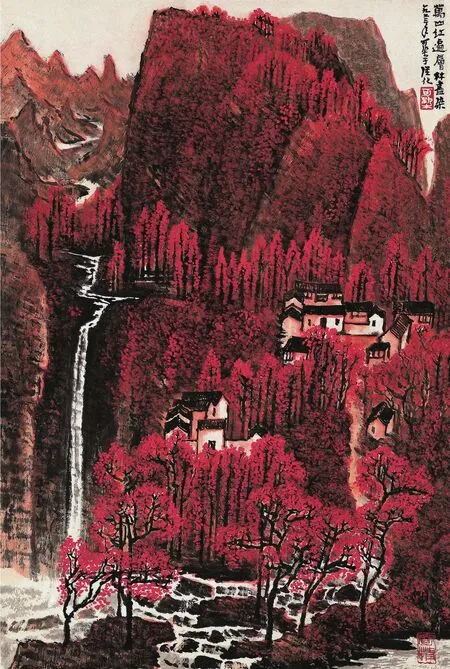

1962年秋,李可染来到广东从化疗养,入住翠溪宾舍,潜心创作,首次以纪念碑式的满构图画成《万山红遍》,以墨作底,以朱砂色铺陈,强调“遍”字,红枫构成画面的主要内容。通过近十年的山水写生,他极力主张走进大自然,以传统笔墨进行西式的素描写生,解决山水造型与空间结构。这里,他将大山置于画面中间,顶天立地,红枫漫山,层层叠叠,屋舍错落有致,溪涧环绕,从而达到高山仰止的视觉效果。

众所周知,典型的纪念碑性、崇高感以及对山体体积感的追求是李可染20世纪60年代以来山水画创作的主要方面。溪涧、红枫、屋宇、大山和群峦层层递进,以排山倒海的气势夺人眼目。重叠的山川、挺拔的树木与错落的村舍,充分展示出李可染对秩序和节奏的良好感觉。高耸的红色山峦与精致的白墙黑瓦、前后交叠的层层树影与蜿蜒颤动的流水,在相互呼应中构成了富有生命的节律。他以浑厚沉着的笔墨语言,大力彰显红色,滋润明亮而富有变化,令秋色更加热烈张扬,既体现了毛泽东《沁园春·长沙》的意境,也再现了来社会主义新中国的新面貌。需要说明的是,这是一幅完全按照诗句意思发挥想象力创造的画面,自然物象来自他长期的长途写生。

对“红”的渴盼,是当时中国社会的共同期盼。所谓“设色”,在传统山水画中一向被理解为苍翠的青绿和优雅的浅绛,鲜艳的红色长期被摈弃于审美视野之外。新中国成立之初,“红色”即被赋予特定的政治属性,画家们都巧妙地将红色纳入创作之中,以使绘画具有革命的意义。对于毛泽东诗词及其相关的革命事件,他们充分发挥“朱砂”“朱磦”“胭脂”的性能,竭尽全力发掘个人的创造力,以使自己与红色革命同行。〔43〕李可染则根据自己的经验积累,展现“朱砂”潜能,在杜绝火爆炫目之时增添了沉稳厚重的格调。《万山红遍》成功地采用红色,完美地融汇于时代的审美趣味之中。

李可染 毛泽东《清平乐·六盘山》词意图 93cm×174cm 纸本墨笔 1959年 中国国家博物馆藏款识:今日长缨在手,何时缚住苍龙。毛主席词意,一九五九,可染画。钤印:可染(白) 解放以后(白)

1963年1月,李可染再次到从化休养。3月,他与友人游览粤北名胜丹霞山,目睹了赤壁丹崖美景,流连忘返。丹霞山区是一个大型内陆盆地,受山体运动影响,四周强烈隆起,盆地内接受大量碎屑沉积,形成了巨厚的红色地层,而山上红色砂岩经长期风化剥离和流水侵蚀,形成孤立的山峰和陡峭的奇岩怪石。每当太阳高照,霞光停留山顶,形成满山紫气氤氲、红光万道的美丽景色。

归来后,李可染根据所见展开丰富想象,以红枫点缀丹霞山表现秋景美色,更加生动地展示丹霞地貌的情趣。《丹霞枫林》笼罩于黑色兼赭红暖调之中,大写“S”形的一湾江水被一派温煦浓烈的山岭枫林秋色簇拥着,十分静谧,唯有江面上斜行纵穿的小小木舟点缀着闪烁明亮的水,如美目顾盼。在题跋中,他直叹“丹霞情趣,不让赤城霞”:

一九六三年一月,吾来岭南从化修养。三月,抱病随六七友人游粤北丹霞山,别传寺外西望得此一景。归后数月,草草写其意,并点缀枫林,改作秋色,虽与实况不尽相同,然符丹霞情趣,不让赤城霞也。可染于从化温泉松园宾舍。

画面中,枫林长在了坚硬的岩石山峦之上,岩石也是红色,呈现出绝对的红色调,与先前《万山红遍》颇有相似之处。由此,丹霞地貌的红色岩石丰富了李可染的创作源泉。

事实上,从化之行是李可染山水画图式成熟的重要勃发期。在翠溪温泉宾馆,休养中的李可染谨慎地思考着各种艺术问题,创作了诸如《山亭夕照》《月牙山图》《谐趣园图》等代表作,尤其《山亭夕照》更被视为“李家山水范式的确立”:“以高远立势,以平远结境,高大峻厚为主,深远幽邃辅之”“上下左右四边皆满的满幅式构图弱化深度,强化山体造型的建筑感、浮雕感、平面感、垂直感,以扩展视觉上下方向的张力,形成门板式的山从迎面起的突兀感,在画面左上角开出一个垭口,以溪流的之字拐造型和远山的多层次重叠造出远势和景深”“大面积层次丰富的低调区与以点和线出现的小面积的高光,组成深沉凝重而又有昂扬华彩的抒情基调”。〔44〕

或许受丹霞山之行的强烈感染,李可染在从化再次创作《万山红遍》,便以亲眼看见的丹霞地貌般的红色岩石在墨底上铺陈,在原有红色枫林的基础上增加了黑色轮廓的红色山峦,山峰兀立,占据了三分之二的空间。枫林长于红色山峦之上,山势更加沉稳厚重。同时在左侧增加了一个垭口,一线飞瀑蜿蜒而下,以溪流的之字拐造型和远山的多层次重叠造出远势和景深。山腰上下设有两处黑瓦白墙院落,错落有致。而前景溪涧潺潺,秋树挺立,红叶似火,为庄严壮观的画面增添了动感。如此,山上的飞瀑、山下的流泉和林间的白墙相互映衬,构成了画面的亮色。他将“积墨法”演变成“积色法”,融汇明暗法,在积墨、积色之时注入了“光”的元素,从而加强了山峦的体积感和空间感。朱砂、朱磦层层积染,局部仿佛油画的笔触和肌理,黑、红、白三种色调在复杂的层次中交相辉映,犹如交响乐一般的旋律。可以说,李可染实现了自然景观与毛泽东诗意的双向融合与互动转换。

通过对比,第二幅《万山红遍》与《山亭夕照图》有着异曲同工之妙,显示出一贯的崇高、厚重、深沉的特色。“《丹霞枫林图》解释了《万山红遍》中红色山石坚硬高耸和枫林生长点缀于山峦之上的面貌来源,而《山亭夕照图》解释了《万山红遍》山体、瀑布构图的来源。”〔45〕从此,《万山红遍》系列面貌成熟定型。

1963年11月,第二幅《万山红遍》发表于《美术》第6期封二,孙美兰发表评论《万山红遍层林尽染》,极尽赞美之情:

画家对我说,他喜读主席的诗词,感到在那些写景抒情、壮阔激越的诗词里,有许多动人的山水画。他认为,诗词中的画面可以捕捉,然而伟大领袖寄予祖国山水的革命激情和高度乐观主义精神却不易得。《万山红遍》是画家为主席诗词作画、取其革命的情感与新意进行创造的一个开端和尝试。〔46〕

1964年3月,孙美兰所论引来了比较尖锐的批评,《美术》刊登署名为清彻的《评价作品要恰如其分—对〈万山红遍层林尽染〉一文的意见》的商榷文章:

实际上,不少同志看过画后感觉画面虽也画了一些山头,但由于纵深处理和向四面伸张的感觉不够等种种原因,并没有表现出山势的沉厚,也没有表现出开阔的空间感和群峦叠嶂的宏伟气魄;虽也画了一些树木,但除主山山顶略有丛林的感觉外,树木多是单排平列,也没有表现出多层次的树林,相反,倒使人感到画而有些局迫和阻塞……〔47〕

或许为了回应批评,也或许是出于更深层次的经营,李可染在1964年早些时候连续创作了两幅与先前尺幅相当的《万山红遍》,画面大同小异,皆以厚重的墨色作底,覆以朱砂色,层层积色,但较前更为浓妍厚重。稍后的9月,为迎接国庆十五周年而举办的全国美术展览会,李可染在北京西山再次创作《万山红遍》,连作三幅大幅作品,其中一题曰:“万山红遍,层林尽染。一九六四建国十五周年大庆,可染写主席词意于北京西山。”比较地看,他在总体格局之下对山势、流泉、层层枫林的叠压等方面不断地做着若干细微的调整。

三幅《万山红遍》全是近似五代范宽《溪山行旅图》式的构图,雄浑博大,以纪念碑的方式为祖国山河立传,并向国庆十五周年献礼。李可染灵活运用高远立势、深远结境之法,将高大雄浑与深远幽邃合二为一,令人震撼。屋宇、桥梁、树木、瀑布等以正面示人,以浮雕法处理景物和空间的层叠关系。近景树林层层推进,中景主峰占据中央近三分之二的画面,构成视觉的主焦点。两侧远山以粗笔勾勒轮廓,层叠拱卫主峰,呈现“万山”之意,形成一种深远感。山体上以浓密的朱砂点树,密密匝匝,层层叠叠,以为“红遍”,又通过瀑布引导视线转移至近景枫林,与山体红色呼应,形成“层林尽染”意象。

李可染 山亭夕照 69cm×46cm 纸本设色 1963年钤印:可染(朱)

创作时,李可染勾线多用中锋,略微颤动的线条,显现笔中用力的状态和绵中裹铁的质感;描绘主山内部的裂痕、纹理时,则正、侧锋并用,以开碑碎石的气魄恣意皴擦、点染,配合浓墨与淡墨的堆栈,赋予山体明暗与厚重感。画幅底色是深沉的墨色,与红色形成冷暖对比,庄重静穆;而林间的白墙、山上的飞瀑、山下的流泉,穿插纵横,互相衬托,既增添动感,又极具点睛之效,视觉魅力非凡。这里,他将传统山水结构和巴蜀、桂林写生的经验结合起来,积累融和而浑化如铸,形成了“黑、满、厚、重、亮”的特点;再进行红色渲染,色因墨而深厚,墨借色而华滋,满山朱红,如火如荼,热情而不恣意,耀眼而不刺目,激昂而不躁动,生动再现了毛泽东“看万山红遍,层林尽染”所蕴含的昂扬奋进之生命真义。

当然,所谓“万山红遍”,既是一种自然景象,更是一种激情理想。红的情感,是李可染对毛泽东诗词意境的艺术生发。山水之间皆是红,红的主旋律响彻画面,也以此呼唤着观众的热烈情感。从创作构思脉络来看,他首当其冲地着眼于画面素材的选择、构图、色彩运用以及画面叙述的节奏感,坚持不懈地强化了艺术表现形式。这是他“遵照革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合、思想与题材先行、形式和内容相一致的原则”的自然选择,也是他当年从事毛泽东诗意山水画创作的一贯主张。

作为一种特定的主题创作,《万山红遍》变“写生”为“意构”,化“写境”为“造境”,成功地完成了从一般山水向一种特定山水即“毛泽东诗意山水”的转移,表现出一种与毛泽东诗词契合的崇高庄严的鲜明风格和特定意境,实现了视觉语言、审美趣味、文化结构与时代题材的有机融合。显然,李可染大胆地运用绘画手段,升华、诗化思想主题,净化、纯化画面语言,更加突出深邃丰富的政治内涵,成功地将毛泽东诗词的激动情绪交织在祖国山河的壮美景观中,从而建构了一种崭新的审美形象。由此,《万山红遍》成为李可染创作毛泽东诗意山水画以来第一幅大获成功的作品,一直被视为其“艺术道路的转折点”〔48〕,也成为当年运用朱墨来描绘革命精神的经典作品之一。

李可染 万山红遍 层林尽染 69.5cm×45.5cm 纸本设色 1963年 中国美术馆藏款识:万山红遍,层林尽染。一九六三年,可染于从化。钤印:可染(白) 寄情(朱)

其实,对于20世纪中国革命史叙事与政治思想空间而言,“万山红遍”具有非常特殊的革命怀想与历史记忆,拥有十分广泛的群众基础。伴随着毛泽东诗词的公开发表,“万山红遍”以时代思潮的方式强化了民众对人民政权的满腔热情,也寄托了人们深沉的革命浪漫主义理想和信仰重塑。正是这个特殊的历史文化氛围,成就了李可染在毛泽东诗意画创作上的一个新主题的探索。

作为一件成功实践毛泽东“革命现实主义和革命浪漫主义相结合”的革命精神体裁之作,《万山红遍》在呈现毛泽东诗词和歌颂中国共产党伟大革命的实践中,为实现审美与革命意识形态的统一创造出符合时代需要的图式语言,获得了纪念碑式的象征意义。1964年9月26日,文化部、中国美术家协会主办“第四届全国美术展览会”(华北地区)在中国美术馆开幕,李可染的《万山红遍》参展,引起了热烈的社会反响。

李可染“在肩负着主流意识使命的同时进行了富有成果的笔墨语言探索,并且以‘意匠’说对传统文艺的意境论进行了深入挖掘,使得‘红色山水’因其在某些方面尽可能地保持和发展了传统笔墨的精髓而成为建构中国画新传统的有效的和重要的板块”〔49〕。他的成功生动地表明,山水画在新时代走出了以往孤芳自赏、闲适自娱的传统定势,也能焕发出生命力,凸显出积极入世、雅俗共赏的审美品质。

(四)关山月:从《报春图》到《俏不争春》

1961年冬天,毛泽东南下调研筹划即将召开的中共中央扩大会议,闲暇时咏读南宋陆游《卜算子·咏梅》,感慨良多。虽然南方天气并不太冷,但当时中苏关系恶化、国内经济困难,恰如一片寒冬令毛泽东思绪严峻,傲冬的梅花勾起了浓烈的诗情。12月下旬,已回京的他仍以《卜算子》为词牌、梅花为题,反陆游原词的悲观深沉之情绪而为积极乐观的精神,塑造出全新的梅花形象:

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

在毛泽东看来,梅花已不再只是傲雪奇霜、冰清玉洁的君子形象,也具有敢于迎接挑战的气魄和胸怀。《卜算子·咏梅》以前所未有的梅魂梅骨、梅趣梅神,彰显出雄浑磅礴的气质魅力,激励斗志,增强全国人民的战胜困难的信心。

1963年7月1日,即中国共产党成立42周年之际,关山月试写毛泽东《卜算子·咏梅》以表达崇敬庆祝之情。当时,《卜算子·咏梅》并未公开发表,关山月通过何种途径得读词作已不得而知。因为毛泽东赋词后经郭沫若审读,他或许借由郭若沫得以阅读。就诗画创作史而言,关山月成为《卜算子·咏梅》词意的第一个创作者,当然这也是他自己的第一幅梅花图。〔50〕

出于词意的理解,关山月别出心裁地以倒挂的梅枝与冰峰雪岳的形象再现了“飞雪迎春到,已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏”之意境,名曰《报春图》。他发挥了山水画宏大布局所长,略有效仿南宋山水制法,一枝遒劲的老梅长于“百丈峭壁”之巅,从右上方往下斜伸,占据了上方近二分之一的画面。空白处写出“飞雪”,并以老辣之笔勾勒出悬崖。如此压迫的前后对比构图和淡墨晕染的运用,营造出风雪漫天的苍茫之感。他以浓墨干笔疾速写出梅干,中锋写梅枝,遒劲有力;梅枝上红梅数朵,错落有致而具“花枝俏”之意,与险峻的飞雪悬崖形成了强烈对比;横出的梅干与几乎垂直的悬崖,相互交叉,加强了图式上的视觉张力。这里,“‘梅花’仅仅是点题之笔,真正富于说服力的是背景的铺垫,奇峭险绝的百丈悬崖冰雪,才是梅花之所以为‘俏’和‘俏’得令人惊心动魄的理由之所在”〔51〕。《报春图》所要赞赏的,便正是《卜算子·咏梅》里富于挑战性的革命英雄主义气概。因此,李伟铭感叹,关山月启发于毛泽东的革命哲学,一反古人画梅遗意,突出了冰封雪冻、峰岳峥嵘的特殊环境,“梅花”作为一个现代革命英雄的品格与风度,获得了卓有成效的强调。与其说是“赏梅”,倒不如说“瞻仰”一个现代革命英雄主义者的精神归宿。〔52〕

1964年1月,《卜算子·咏梅》随着《毛主席诗词三十七首》的出版正式发表了,关山月再以同样的章法形式连作两幅大尺寸的词意图,一为纵构图的立轴,行书抄录全词,一为近乎方构图的画屏。或许出于自谦,他与先前一样也保持“试画”的谨慎心态,依旧是奇险的构图、雄健的笔力与疾速的节奏,强调倒挂的梅枝与拔地而起的冰峰雪岳逆向的力度冲突,形成咄咄逼人的气势,可谓匠心独运。因为之前的经验积累,他创作时更为周全细致,在图像元素中增加了枝干的数量,并且繁花密蕊,构成更加浓郁的意象,尤其是方构图画屏背景中的悬崖更加险峻,笔墨极为老辣,渲染更加到位,红梅在视觉冲突中更显俏丽。如此,关山月将《卜算子·咏梅》演绎得驾轻就熟。

1965年春,关山月应广东温泉宾馆之邀以《卜算子·咏梅》为题绘制巨幅布置画。出于宾馆大型厅堂装饰的观赏考虑,他在图像上作了更改,仍是淡墨悬崖的背景,梅花从下向上左斜出枝,再向右欹斜略呈倒垂之势,而下方枝条挺拔向上,从而完成穿插呼应,力图以一花之盛预示春天的活力。他以重墨勾勒出遒劲曲折的主干,以淡墨渴笔绘嫩枝,然后用极富跳跃感的红色,点染朵朵俏丽红梅,枝繁如织,花荣胜锦,布局奇险,风格热烈,彰显出勃勃生机。于是,关山月的梅花图风格初步形成了。

追根溯源,关山月爱梅,也喜欢画梅,曾坦言自幼受父亲种梅、咏梅、画梅影响而情有独钟:

童年时代,我家小花园就有几棵老白梅……父亲曾当过渡头关村小学的校长,狮子岭山麓的校园里就曾种有二三十棵白梅,也都是他亲手接枝培植的。我出自好奇心,往往自觉或不自觉地经常当了父亲的助手……后来随父亲到织镇小学读书,学校附近有座古庙叫作普济堂,院前就有一林老梅……“老”得很神奇,每到花开时候,我就跟随父亲和老师们去赏梅。他们边观赏梅花,边吟唱咏梅的诗句,我也从此引起了画梅的兴趣,或临摹、或写生,就只恨自己没有本事把梅花的清香画出来。也许由于我从小就有幸受到这种得天独厚的熏陶,再通过自发的临摹、写生,遂使对梅花产生的浓厚的兴趣变成了真挚的爱。〔53〕

然而,《报春图》因为图像上产生的谐音因素,在“文化大革命”期间为关山月带来了厄运,被批判为“攻击社会主义倒霉”而停止了画笔。1987年,他创作《天香赞》仍不免挂怀,“画梅不怕倒霉灾,又遇龙年喜气来。意写龙梅腾老干,梅花莫问为谁开”,但已表现出无限的洒脱。

1971年夏,国务院成立文化组,调整美术工作方向,并决定举办全国美术展览会,中国美术家协会也及时向美术界传达了相关的政策精神。7月,关山月重新回到创作岗位,被安排到广东省文艺创作室。次年,他被外交部借调率队为联合国中国厅和驻外使馆创作一批大型陈列布置画。几年间,他倡导“关怀时代,贴近生活,探索开拓,法度常新”,坚持“折衷中西,融汇古今”,努力探索,永不驻足。

1973年,关山月重新以《卜算子·咏梅》为题创作,已经不再“崖梅倒挂”,而取“俏也不争春,只把春来报”一句再现词意。接近正方形的画面中,枝干苍劲,红花繁密,直攀上天。特写的满构图、雄健的笔力、浓烈的色彩,在整体上烘托出勃发激昂的气势和疾驰速动的节奏,充分表现了顽强向上、奋力拼搏的革命气概。娇艳似火的红色正是中国革命的象征,铺天盖地、繁密挺拔的气势,展现出当时风起云涌的政治态势。“俏”得令人精神鼓舞,“红”得让人斗志昂扬!

显然,关山月充分发挥了善于营造整体氛围的艺术语言技巧,运笔侧卧拖曳,饱满地以“层峦叠嶂式”的构图和充满激情的朱砂红将梅花精神卓有成效地表现了出来。枝干以篆书笔意写出,梅花以没骨点成,凝重中见妩媚,老辣中见清新。朱砂为花、焦墨作干的方法,突出了力度,丰富了层次,以使画面形成了强烈的视觉效果。他从抒发革命浪漫主义情怀扩展为歌颂以中国为中心的世界社会主义革命事业的伟大事业,通过相应的形式的变化实现了主题的转移。1973年12月26日,赵朴初(1907—2000)应邀题跋《俏不争春》,以调寄八声甘州填词赞美,进一步升华了境界:

对飘风骤雪乱群山,仰首看梅花。望峻空铁骨,荡胸灵气,眩目明霞。任汝冰悬百在丈,一笑暖千家。一笑春消息,传向天涯!且试登高临远,望丛林烈焰,大漠惊沙。指冬云破处,残霸枉纷奴手。喜弥天红旗一色,听四方八面起欢哗。愿长共,乔松劲健,新竹清嘉。

1973年10月,《俏不争春》入选“全国连环画、中国画展览”,受到一致好评,成为新中国画的又一范本。展览期间,关山月应荣宝斋之邀在北京又创作了一幅竖长方构图的《俏不争春》,作风完全一致。次年,国务院文化组美术作品征集小组编、人民美术出版社出版《一九七三年全国连环画中国画展览作品˙中国画选》,《俏不争春》被选为封面。

后来,关山月反复绘制“红梅俏笑”,或《报春图》,或《俏不争春》……乐此不疲,连他自己也感叹“说不清曾画了多少”〔54〕!1983年,关山月借中国美术馆个展之机深情回顾自己的创作经历时谈到了创作《俏不争春》不得已的苦衷:“‘文化大革命’后期……创作设置种种禁区和重重关卡,什么山水画不能画,花鸟画不得画,画树要画‘社会主义的树’,画山不能画‘江山如此多黑’,总之,用墨画的就是‘黑画’,‘黑画’帽子满天飞,动不动就扣就批,搞得人人自危,心心相悸。……我只能画毛主席吟咏过的梅花,而且是红梅而不是墨梅,枝条一律向上而不能‘倒霉’朝下。”〔55〕从这段充满苦涩的自我剖析中,人们或多或少能体会得到当年关山月等一代画家尴尬的创作经历。尽管如此,蓬勃的俏红梅成就了关山月。

1974年4月,《俏不争春》由人民美术出版社发行单片,第一次印刷50万份,河北工农兵画刊、广东人民出版社则先后印制了《俏不争春》1974年年历。几乎同时,荣宝斋印制《俏不争春》折叠式贺年卡。次年,中国国际书店、中央人民广播电台发行《俏不争春》1975年月历、贺年卡。由此,《俏不争春》为关山月赢得了家喻户晓的声誉。

不管是《报春图》,还是《俏不争春》,虬干如铁,花繁密蕊,如火如荼,神完气足,既写出了“凌寒独自开”的不屈风骨,也预示着春天的气息,令人们看到了中国革命与社会主义建设的美好未来。这种浓艳挺拔的大构图和激情昂扬的朱砂红为“充满扩张感的美学品格”,〔56〕完美地诠释了《卜算子˙咏梅》词境,为时代映像,开时代新风,成为毛泽东诗意画之典范。因此,有研究者感叹:“关山月的成功之处是,他在较好保留传统笔墨基础上,还根据新的艺术标准,较好修改传统花鸟画的意境表达方式。这种成功一半得益于他的艺术天赋,一半得益于他的政治敏感。”〔57〕

关山月 俏不争春 140cm×120cm 纸本设色 1973年 中国美术馆藏款识:俏不争春。一九七三年,关山月画。钤印:关山月印(白)

关山月 俏不争春 83cm×69cm 纸本设色 1975年款识: 一九七五年春,关山月于广州。对飘风骤雪乱群山,仰首看梅花。望凌空铁骨,荡胸灵气,眩目明霞。任汝冰悬百丈,一笑暖千家,不尽春消息,传向天涯。且试登高临远,望丛林烈焰,大漠惊沙。指冬云破处残霸枉纷拏。喜弥天红旗一色,听四方八面起欢哗。愿长共乔松劲健,新竹清嘉。一九七三年十二月二十六日,《咏梅·调寄八声甘州》,山月同志为作画并属款,朴初。钤印:关山月(朱) 七十年代(朱) 赵朴初印(白)

注释:

〔41〕王鲁湘:《墨天无尽》,吉林美术出版社2007版,第22页。

〔42〕中国画研究院编:《李可染论艺术》,吉林美术出版社2007版,第34页。

〔43〕关山月美术馆编:《激情岁月:革命圣地·毛泽东诗意作品专题展》,107页。

〔44〕王鲁湘:《墨天无尽》,第174页。

〔45〕唐枫:《看万山红遍如何染成》,《中国收藏》2012年第7期,第77页。

〔46〕孙美兰:《万山红遍层林尽染》,《美术》1963年第6期,第29页。

〔47〕清彻:《评价作品要恰如其分—对〈万山红遍层林尽染〉一文的意见》,《美术》1964年第2期,第41页。

〔48〕吴冠中:《魂与胆—李可染绘画的独创性》,《吴冠中文集》,四川美术出版社1989年版,第53页。吴冠中评价说:“我感到《万山红遍》一画透露了作者艺术道路的转折点,像吃饱了十余年草的牛,李可染着重反刍了,他更偏重综合、概括了,他回头来与荆、关、盖、巨及范宽们握手较量了!他追求层峦叠嶂的气势,他追求重量,他开始塑造,他开始建筑!李可染采用光影手法加强远近感,他剪凿山的身影以表现倔强的效果。”

〔49〕李公明:《李可染对于新中国画改造的贡献—以山水写生和“红色山水”为中心》,《美术观察》2009年版,第106页。

〔50〕1962年1月12日,毛泽东致信康生:“近作咏梅词一首,是反对修正主义的,寄上请一阅,并请送沫若一阅。外附陆游咏梅词一首,末尾的说明是我作的。我想是这样的,究竟此词何年所作,主题是什么,尚有待于考证,我不过望文生义说几句罢了。”1964年3月15日,郭沫若在《人民日报》发表《待到山花烂漫时》畅谈体会:“主席的词写成于一九六一年十一月,当时是美帝国主义和他的伙伴们进行反华大合唱最嚣张的时候”“主席写出了这首词来鼓励大家,首先是在党内传阅的,意思就是希望党员同志们要擎得住,首先成为毫不动摇、毫不害怕寒冷的梅花,为中国人民做出好榜样”。1963年12月,人民文学出版社出版《毛主席诗词》将误作《卜算子·咏梅》写作时间“一九六二年十二月”,1964年9月再印刷时改为“一九六一年十二月”,毛泽东手稿和校改清样确定为“一九六二年十二月二十七日”(季世昌主编:《毛泽东诗词书法诗意画鉴赏》,第754页),时在京主持中共中央政治局、各中央局第一书记和省市负责人、中央各部门负责人参加的工作会议,讨论中央工作会议的议程与安排。

〔51〕李伟铭:《关山月梅花辩》,《美术》2000年第 6期,第9页。

〔52〕李伟铭:《关山月梅花辩》,《美术》2000年第 6期,第9页。

〔53〕关山月:《关于画梅》,《中国书画》2012年第10期,第42页。

〔54〕关山月:《绘事话童年》,《乡心无限》,第7页。

〔55〕关山月:《我与国画》,《文艺研究》1984年第1期,第128页。

〔56〕李伟铭:《关山月梅花辩》,《美术》2000年第 6期,第10页。

〔57〕鲁虹:《“文革”时期的国画创作与创新思潮》,《西北美术》1998年第1期,第5页。