仁和气象站迁站前后温湿对比分析

2021-07-09肖艺琳

资 晶,肖艺琳,严 晶

(仁和区气象局,四川攀枝花 617000)

仁和区隶属于四川省攀枝花市,具有四季不分明,干、雨季分明,降雨量集中在6—9月,昼夜温差大,气候干燥等气候特征。仁和区国家气象观测站始建于1965年,随着城市化的发展,四周由郊区农田山地变为高楼林立的商住小区,观测环境受到严重破坏。为了保证气象观测资料的准确性、代表性和比较性,改善探测环境[1],2018年1月1日,仁和区国家气象观测站由城区中心搬迁至南部休闲公园后山,新址位于公园山顶,无建筑遮挡,视野空旷,周围绿色植物长势良好。新址位于旧址南方,直线距离2 600 m,海拔高度新址比旧址高172.6 m。地理位置变迁造成新、旧站点四周探测环境的差异较大,以致常规观测要素气温、湿度等差异明显[2],在一定程度上造成观测数据的不连续,进而影响观测资料的均一性,使得气候评价的分析结果不能正确反映真实的气候变化[3]。本文对2018年新、旧站空气温度和空气湿度气象等要素进行统计分析,以了解观测站位置变迁所造成的温湿度差异。

1 资料和方法

利用2018年1—12月仁和区新、旧站同期气温(月平均气温、月平均最高(最低)气温、月极端最高(最低)气温、月平均气温日较差),相对湿度(月平均相对湿度、月最小相对湿度)和水汽压(月平均水汽压)等地面气象观测资料,采用差值统计方法,差值为新站观测值减旧站观测值,其中平均值为02时、08时、14时和20时4次观测值的平均值。

2018年攀枝花仁和区雨季开始于5月27日,结束于10月1日。雨季开始期、结束期的计算采用攀枝花本地标准:日雨量首次大于等于50 mm,此日即为雨季开始期;立冬前最后一次日雨量大于等于10 mm的日期为雨季结束日。

2 气温差值对比分析

2.1 月变化对比

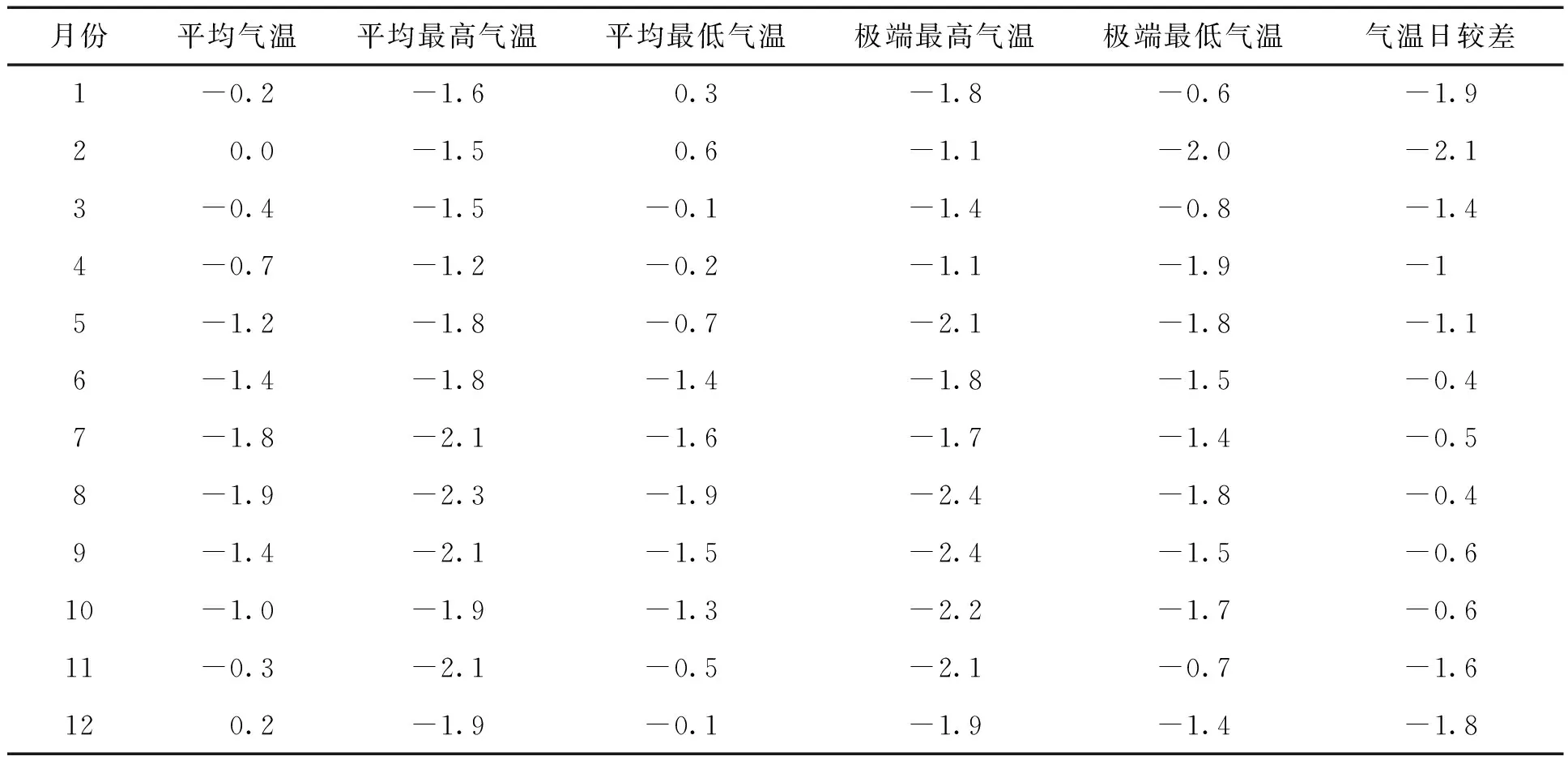

2.1.1 平均气温 新、旧站1—11月月平均气温差值为负,12月差值为正,年平均气温新站较旧站低0.84 ℃;月平均气温雨季(5—10月)期间差值波动在-1.0~-1.9 ℃之间,干季(11—4月)期间差值波动在-0.7~0.2 ℃之间;月平均气温新站与旧站差别最大出现在8月为-1.9 ℃,最小出现在2月为0 ℃。月平均最高气温各月差值波动在-1.2~-2.3 ℃之间,差别最大出现在8月,最小出现在4月;年平均最高气温新站较旧站低1.82 ℃。月平均最低气温3—12月差值为负,1、2月差值为正,各月平均最低气温差值波动在-1.9~-0.6 ℃之间,差别最大出现在8月,最小出现在3月和12月;年平均最低气温新站较旧站低0.7 ℃(见表1)。

表1 2018年仁和区新、旧站各月气温月差值统计表 单位:℃

2.1.2 极端最高(最低)气温 月极端最高气温差值均为负,波动在-1.1~-2.4 ℃之间,差别最小出现在2月和4月,最大出现在8月和9月,其中3月、5月和9—11月月极端最高气温出现日新、旧站不是同一日。月极端最低气温差值均为负,波动在-0.6~-2.0 ℃之间,差别最小出现在1月,最大出现在2月,其中1月、3月和9—10月极端最低气温出现日新、旧站不是同一日。9月极端气温最高(最低)新、旧站均为相邻日出现。

2.1.3 月平均气温日较差 月平均气温日较差各月差值均为负,波动在-0.4~-2.1 ℃之间,差别最小出现在6月和8月,最大出现在2月。6—10月月平均气温日较差差值波动在-0.4~-0.6 ℃之间,其余月份波动在-1.0~-2.1 ℃之间,差值波动范围干、雨季有明显区别。雨季期间气温比较平稳,而干季是气温较快回升和气温下降较快时期,天气通常表现为冷暖空气交替频繁[4];因此干季月平均气温日较差波动范围较雨季大。

2.2 日变化对比

如气温日变化曲线图(图1)所示,日最高气温和日最低气温出现时间新、旧站一致,分别为16—17时(日最高)、07—08时(日最低)。日变化曲线中新、旧站21时—04时基本重合,05时开始新站升温趋势弱于旧站,至17时左右新、旧站气温差别最大,18—20时新站降温趋势也弱于旧站。新、旧站的气温差别在白天较大,在夜间很小。

图1 2018年仁和区新、旧站气温日变化曲线

3 湿度差值对比分析

3.1 月变化对比

月平均相对湿度2—10月差值为正,12月差值为负,波动在-1%~11%之间,差值最大出现在8月,1、11月最小为零;年平均相对湿度新站较旧站高4%。月最小相对湿度各月差值均为正,波动在1%~27%之间,差别最大出现在8月,最小出现在1、2、4月;月最小相对湿度除8月以外,其余月均出现在同一日。年平均最小相对湿度新站较旧站高6%。月平均水汽压新站均高于或等于旧站,波动在0~0.8 hPa之间,差别最大出现在8月,最小出现在1、11、12月;年平均水汽压新站较旧站高0.4 hPa。

表2 2018年仁和区新、旧站各月湿度差值

3.2 日变化对比

如图2所示,新、旧站相对湿度日变化走势一致,日最高值和日最低值出现时间均为08时左右(日最高)、17时左右(日最低),白天差别大于夜间,在夜间22—02时两者重合。新、旧站水汽压日变化走势并不完全一致,新站在08—11时呈上升趋势,在11时左右达到峰值,之后呈下降趋势;旧站08时左右达到峰值,之后呈下降趋势。新、旧站日最高值出现时间分别为11时左右(新站)、08时左右(旧站);日最低值出现时间均在17时左右,白天差别大于夜间。

图2 2018年仁和区新、旧站相对湿度(a)、水汽压(b)日变化曲线

4 差值成因分析

(1)城区热岛效应。旧站周围建筑密集,下垫面为硬化地或裸地;新站位于公园山区,植被密集,下垫面为绿地。根据相关研究,地表参数变化对城市热岛效应的影响分别是建筑指数最大、植被次之、水体最小,地表温度与建筑指数总体呈正相关,与植被、水体总体呈负相关[5]。城市建筑群密集、柏油路和水泥路面比郊区的土壤、植被具有更大的吸热率和更小的比热容,使得城市升温较快,并向四周和大气中大量辐射,造成了白天旧站的升温趋势快于新站[6-8],日最高气温、月极端最高气温远高于新站。攀枝花雨季降水集中且以短时强降雨为主,根据1981—2010年的整编资料,整个雨季(5—10月)平均降水量为777.6 mm,干季为41.3 mm,短时降水造成地表热量快速变化,进一步加强城区热岛增温效应;因此雨季期间的气温差别比干季大,尤其是新、旧站月极端最高(最低)气温的出现日基本不一致。城市热岛效应对日最低气温的影响大于对日最高气温的影响[7],所以平均最低气温差值的波动范围在干、雨季的区别较平均最高气温差值的波动范围明显。

(2)绿地增湿降温作用。植物的蒸腾作用和光合作用具有很好的增湿降温作用。一方面表现为从清晨到傍晚随着时间的推移水汽含量先上升后下降;另一方面植物生长越旺盛,蒸腾作用和光合作用越强,增湿降温效应越强。植物光合作用最适温度在35 ℃左右,夏季气温高,植物的光合作用速率高。同样受气温影响,一天中在正午的高温时段温湿效应较强[9-11],所以新站水汽压白天呈先上升后下降趋势,而旧站呈下降趋势。攀枝花雨季期间植物生长旺盛,因此雨季期间增湿降温效应比干季明显。

(3)海拔高度变化和逆温层影响。新站海拔高度比旧站高172.6 m,在低层大气中,气温随高度的增加而降低,所以新站的年平均气温低于旧站。由于逆温层常出现在冬春的早晨,因此冬季新站的平均气温与旧站差别很小,甚至1、2月的平均最低气温新站高于旧站。

5 小结

(1)仁和区地面观测站搬迁造成观测环境变化大,以致气温和湿度有明显的差别。在气温差值方面,新、旧站月平均最高气温的差别最大,其次为月平均气温,月平均最低气温的差别最小;新、旧站月极端最高(最低)气温出现日期有的月份不是同一日。新、站较旧站相对湿度、水汽压高,月最小相对湿度只有8月不是同一天出现。气温和湿度差别在夜间较小,其中22—02时期间一致,白天差别较大。

(2)气温和湿度的差值在干、雨季期间的波动范围有明显区别。新、旧站雨季期间的月平均气温、月极端气温、月平均相对湿度、月最小相对湿度、月平均水汽压差值的波动范围大于干季期间的波动范围;月平均气温日较差差值波动范围雨季期间小于干季期间。

(3)造成新、旧站温湿差异的主要影响因素是城市热岛效应、绿地增湿降温作用,海拔高度变化和逆温层等。