水稻稻飞虱化学防治药剂筛选试验

2021-07-09蒋星军何斌汪祚礼

蒋星军,何斌,汪祚礼

(1道县四马桥农业技术推广中心站,湖南道县 425307;2道县植保植检站,湖南道县 425300)

稻飞虱为水稻重要迁飞性害虫之一,易爆发,吸食水稻汁液,使稻株变黄干枯,形成“虱烧”;严重时,会造成水稻大面积减产或绝收[1]。自1970年代以来,稻飞虱在我国连年大爆发,至1990年代初,稻飞虱中等偏重发生共13年,占总年份的一半以上[2]。道县发生为害的主要是白背飞虱和褐飞虱,其中白背飞虱主要在上半年,褐飞虱主要在下半年。近10年来,全县水稻稻飞虱年发生面积3.5万~4.5万hm2,占水稻播种面积的75%~96%,为害损失稻谷105万~135万kg,发生程度中等偏重至大发生。在防治用药上,20世纪80—90年代以乐果、叶蝉散、敌敌畏、异丙威等为主,90年代后期,噻嗪酮和吡虫啉两种药剂具有效果好、毒性低、价格低廉等优点,从而得到了大面积推广应用,成为防治水稻稻飞虱最主要的药剂[3]。2010年以后,吡蚜酮、烯啶虫胺、噻虫嗪等药剂成为稻飞虱的主要防治药剂[4]。但因多年来大量使用吡虫啉、噻嗪酮,稻飞虱已产生较高的抗药性[5]。据调查,最初10%吡虫啉、25%噻嗪酮用药量分别为300 g/hm2和450 g/hm2,对稻飞虱有很好的防治效果,但目前用药量已经分别增加到600 g/hm2和900 g/hm2。用药量大幅度增加,防治成本提高,但防治效果仍不理想,造成很多问题。但因烟稻轮作、气温高、大户规模种植、水稻品种单一等原因,虫害越来越严重,对水稻生产威胁极大,推广新型灭杀稻飞虱的化合物已十分迫切。为此,笔者选取10%三氟苯嘧啶悬浮剂、80%烯啶·吡蚜酮水分散粒剂、50%吡蚜·噻虫胺可湿性粉剂、25%噻虫嗪水分散粉剂、10%吡虫啉可湿性粉剂等5类不同有效成分的常用杀虫剂进行田间试验,希望筛选出高效、持久的防治药剂和减量节本省工的防治方法,为水稻稻飞虱的防治提供技术参考。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 供试药剂

10%三氟苯嘧啶悬浮剂(美国杜邦公司)、80%烯啶·吡蚜酮水分散粒剂(湖南新长山农业发展股份有限公司)、50%吡蚜·噻虫胺可湿性粉剂(湖南农大海特农化有限公司)、25%噻虫嗪水分散粉剂(山东滨农科技有限公司)、10%吡虫啉可湿性粉剂(安徽华星化工有限公司)。

1.1.2 供试作物

供试水稻品种泰优2068,在湘南地区全生育期118 d(广西恒茂农业科技有限公司提供),播种时间为2020年6月28日,移栽时间为2020年7月22日,种植密度为18 cm×20 cm。药剂处理时水稻处于分蘖末期至孕穗期,具体施药时间为2020年9月5日。

1.1.3 试验田概况

试验田选择在道县四马桥镇西凤村3组(111.7547°E,25.40295°N),土壤肥力中等,排灌方便。试验田不喷施其他杀虫剂,水肥管理按大田生产进行。施药当天晴,气温28~32℃,北风2~3级,药后30 d无降雨。

1.2 试验方法

试验设5种药剂处理:10%三氟苯嘧啶悬浮剂240 mL/hm2;80%烯啶·吡蚜酮水分散粒剂150 g/hm2;50%吡蚜·噻虫胺可湿性粉剂150 g/hm2;25%噻虫嗪水分散粉剂300 g/hm2;10%吡虫啉可湿性粉剂300 g/hm2。喷施等量清水为对照。

试验设3次重复,共18个小区,小区面积63 m2左右(7 m×9 m),随机区组排列。小区间筑泥埂相隔,四周设1 m以上的保护行。

施药时用3WBD-16型背负式电动喷雾器均匀喷雾,喷施药液量657 kg/hm2。施药时田间保留3~5 cm水层,药后保持1周。

田间共调查5次,时间分别为2020年9月5日(药前),2020年9月8日(药后3 d),2020年9月12日(药后7 d),2020年9月19日(药后14 d),2020年9月26日(药后21 d)。

调查采用对角线5点取样,每个小区取5点,每点5株,分别统计稻飞虱若虫和成虫,计算防效和虫口减退率,并观察施药后3、7、14、21 d稻株生长情况,目测供试药剂对水稻的安全性。

2 结果与分析

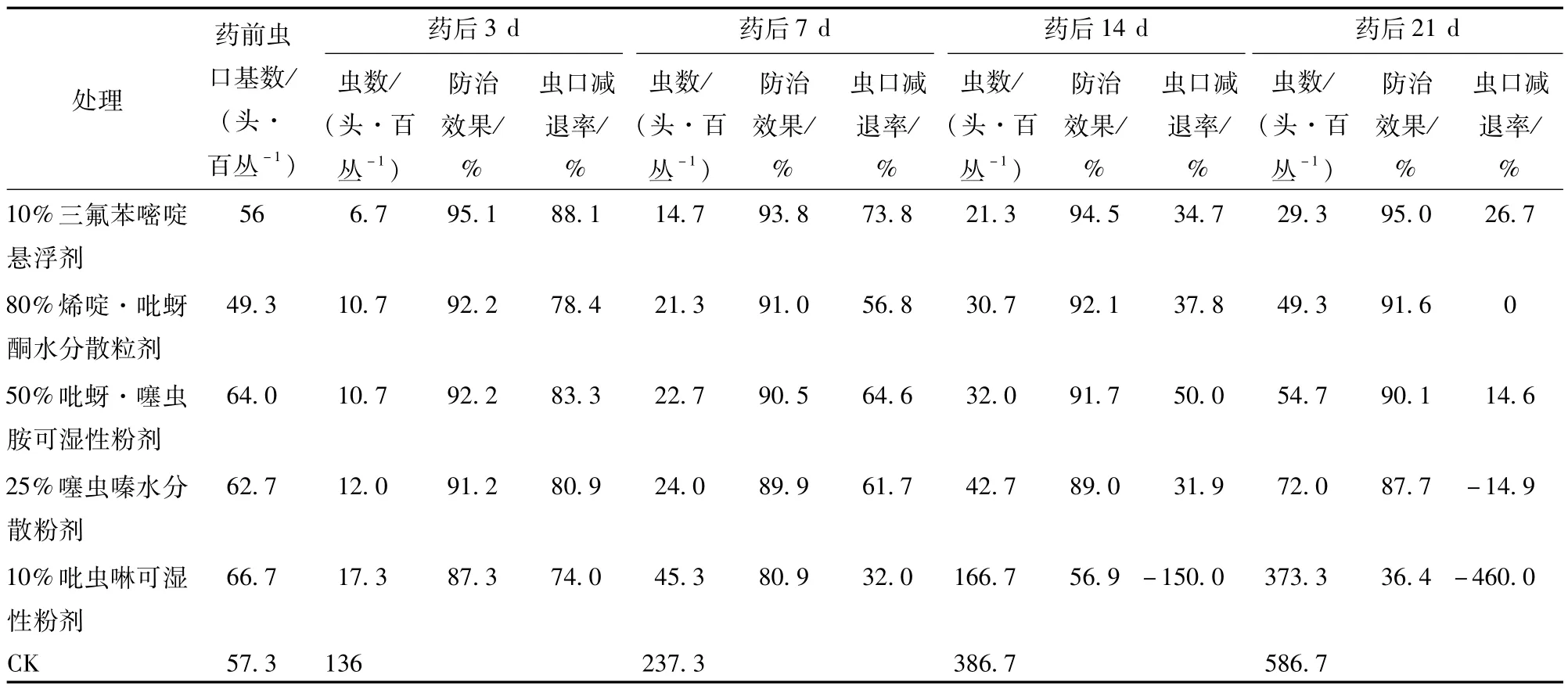

2.1 不同药剂对稻飞虱若虫的防效

从表1可知,10%三氟苯嘧啶悬浮剂药后3 d对稻飞虱若虫的防效为95.1%,虫口减退率为88.1%,药后7、14、21 d,对稻飞虱若虫防效分别为93.8%、94.5%、95.0%,持续时间长,虫口减退率分别为73.8%、34.7%、26.7%。80%烯啶·吡蚜酮水分散粒剂、50%吡蚜·噻虫胺可湿性粉剂、25%噻虫嗪水分散粒剂,药后3 d防效均在91.2%以上,虫口减退率最差的80%烯啶吡蚜酮水分散粒剂都在78.4%以上;药后14 d,防效均在89.0%以上,虫口减退率分别为37.8%、50.0%、31.9%;药后21 d,防效分别为91.6%、90.1%、87.1%,虫口减退率分别为0、14.6%、-14.9%。10%吡虫啉可湿性粉剂,药后3、7 d,防效分别为87.3%、80.9%,虫口减退率分别为74.0%、32.0%,药后14、21 d,防效分别为56.9%、36.4%,虫口减退率分别为-150.0%、-460.0%。

表1 不同施药处理对稻飞虱若虫的防效Table 1 The control effect of different application treatments on nymphs of the rice planthopper

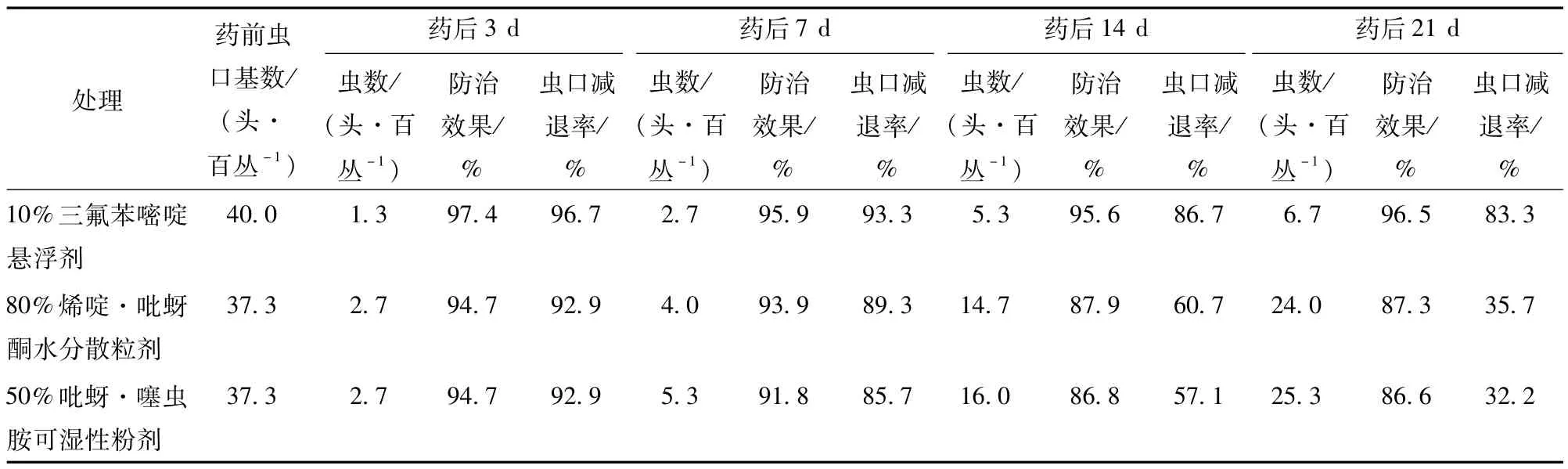

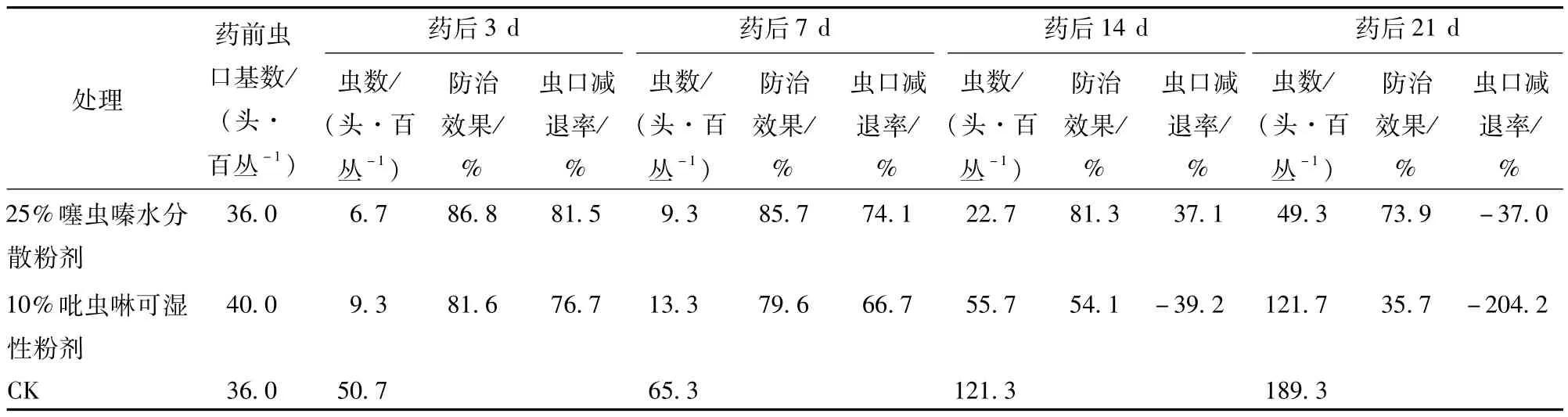

2.2 不同药剂对稻水虱成虫的防效

从表2可知,10%三氟苯嘧啶悬浮剂对稻飞虱成虫的防效,药后3 d为97.4%,药后21 d为96.5%,虫口减退率药后3 d为96.7%,药后7 d为93.3%,药后21 d为83.3%,持续时间长,防效优异。80%烯啶·吡蚜酮水分散粒剂、50%吡蚜·噻虫胺可湿性粉剂、25%噻虫嗪水分散粒剂,药后3 d,防效分别为94.7%、94.7%、86.8%,虫口减退率分别为92.9%、92.9%、81.5%;药后7 d,防效分别为93.9%、91.8%、85.7%,虫口减退率分别为89.3%、85.7%、74.1%;药后14 d防效均在81.3%以上,虫口减退率分别为60.7%、57.1%、37.1%;药后21 d,防效分别为87.3%、86.6%、73.9%,虫口减退率分别为35.7%、32.2%、-37.0%。10%吡虫啉可湿性粉剂对稻飞虱成虫的防效,药后3 d为81.6%,虫口减退率为76.7%,药后7 d防效为79.6%,虫口减退率为66.7%,药后14、21 d,防效分别为54.1%、35.7%,虫口减退率分别为-39.2%、-204.2%,基本无防效。

表2 不同施药处理对稻飞虱成虫的防效Table 2 The control effect of different application treatments on adult of the rice planthopper

续表2

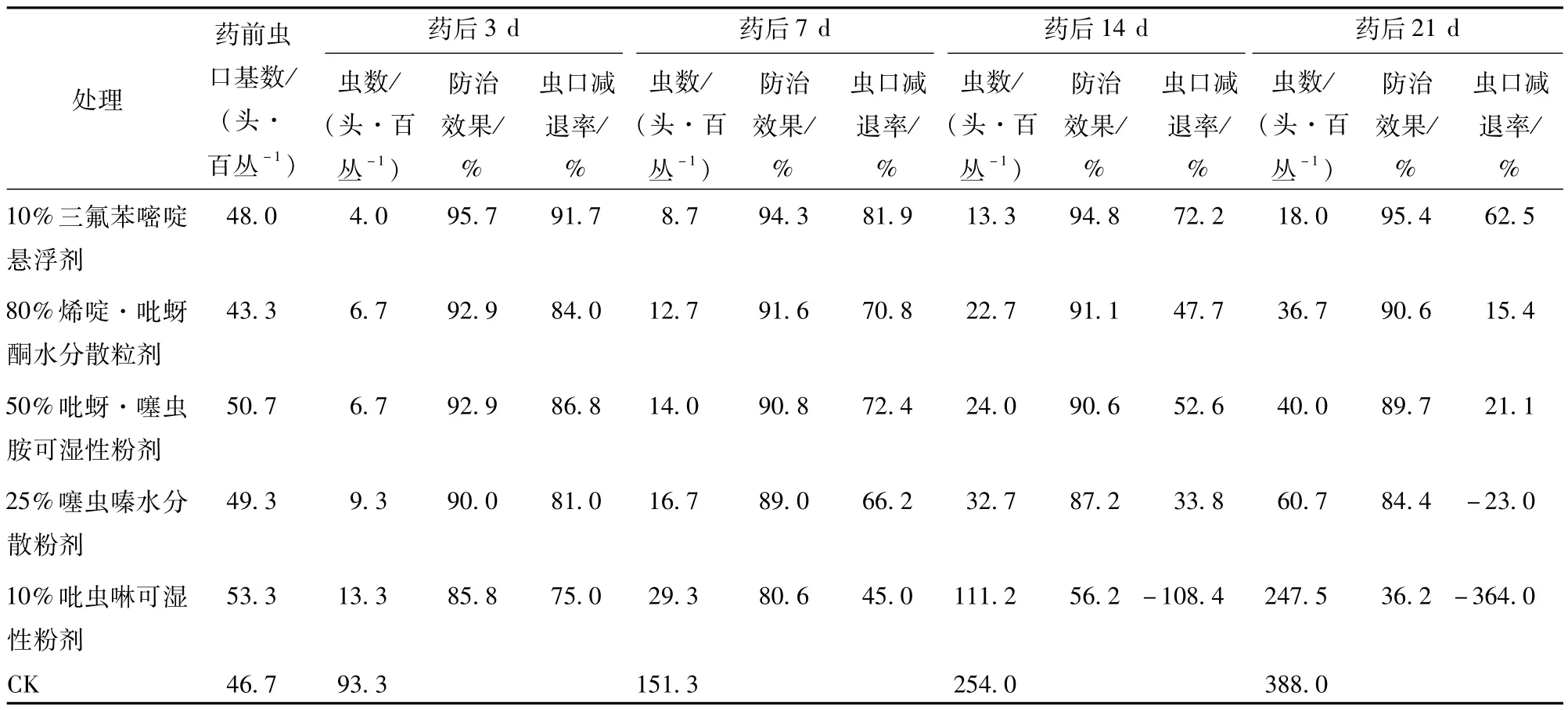

2.3 不同药剂对稻飞虱的综合防效

从表3可知,10%三氟苯嘧啶悬浮剂对稻飞虱的综合防效,药后3 d为95.7%,药后7 d为94.3%,药后14 d为94.8%,药后21 d为95.4%,虫口减退率,药后3 d为91.7%,药后7 d为81.9%,药后14 d为72.2%,药后21 d为62.5%,持续时间长,防效优异。80%烯啶·吡蚜酮水分散粒剂、50%吡蚜·噻虫胺可湿性粉剂、25%噻虫嗪水分散粒剂,药后3 d防效均在90.0%以上,虫口减退率均在81.0%以上;药后7 d防效分别为91.6%、90.8%、89.0%,虫口减退率分别为 70.8%、72.4%、66.2%;药后14 d防效分别为91.1%、90.6%、87.2%,虫口减退率分别为 47.7%、52.6%、33.8%;药后21 d防效分别为90.6%、89.7%、84.4%,虫口减退率分别为 15.4%、21.1%、-23.0%。10%吡虫啉可湿性粉剂对稻飞虱的综合防效,药后3 d为85.8%,药后7 d为80.6%,药后14 d为56.2%,药后21 d为36.2%,对稻飞虱的虫口减退率,药后3 d为75.0%,药后7 d为45.0%,药后14 d为-108.4%,药后21 d为-364.0%。

表3 不同施药处理对稻飞虱的综合防效Table 3 The comprehensive control effect of different application treatments on rice planthopper

2.4 各施药处理对水稻的安全性

药后3、7、14、21 d观察,各施药处理小区,水稻株型适中,叶片窄直,剑叶直立长而不披,未见叶片出现斑点、灼伤枯萎等药害现象,水稻生长发育正常,说明各药剂按上述剂量使用安全。

3 讨论

吡虫啉的大范围推广已20余年,前期能有效控制稻飞虱,但自2005年开始,褐飞虱连续3年在全国大暴发,其对吡虫啉的抗性成为亟待解决的问题[6,7]。目前大田防治使用的噻虫嗪,加大剂量对稻飞虱有一定的效果,但与使用初期比已明显下降,稻飞虱对噻虫嗪抗药性明显上升。抗性监测结果表明,褐飞虱对噻虫嗪已产生中等至高水平抗药性,其中,高水平抗药性种群占总监测种群数的60%,田间防治效果低于80%[8]。但盲目加大用药量会带来成本增加、农药残留量大等负面问题。因此,建议减少或与其他农药混合使用。吡蚜酮对稻飞虱有不同的作用机理,主要通过抑制稻飞虱对水稻韧皮部取食来达到防治目的[9]。田间试验显示,两种不同浓度吡蚜酮的复配剂防治稻飞虱,用药21 d后,防治效果均可达到90%左右,田间防治效果较好,可轮换使用。

三氟苯嘧啶是新型介离子类或两性离子类杀虫剂,属新型嘧啶酮类化合物,对水稻白背飞虱与褐飞虱均具良好的防治效果,且高效、持久、用量低,属水基化剂型,对环境友好,对蜘蛛影响较小[10]。本次试验中,小区间筑田埂隔水,三氟苯嘧啶悬浮剂可通过作物根部吸收并传导[11],是控制稻飞虱的理想药剂,可替代目前稻飞虱已产生抗性的农药品种,建议大面积推广。施药时需先灌水,田间保持3~5 cm水层,抬高稻飞虱栖息位置,药液均匀喷洒到稻丛基部,形成雾状,在稻飞虱低龄若虫盛发期用药。高温天气应避免中午施药。生产上建议不同作用机理的药剂交替使用,以延缓害虫产生抗药性。另外,在稻飞虱的防治方案中,除化学防治外,还应选择抗病虫品种和加强田间管理,如合理布局,避免偏施氮肥,减少虫源,并结合生物防治,以保护和利用天敌。

4 结论

10%三氟苯嘧啶悬浮剂防治水稻稻水虱,药效达21 d以上,且防效达95.4%,可在生产上大面积推广应用。80%烯啶·吡啶酮水分散粒剂、50%吡酮·噻虫胺可湿性粉剂、25%噻虫螓水分散粉剂,对稻飞虱均有一定防效,药后21 d,防效仍达84.4%以上,可交替使用。10%吡虫啉可湿性粉剂,对稻飞虱在药后3 d达到防治高峰,防效为85.8%,但药后21 d防效只有36.2%,不建议使用。