17世纪朝鲜基层组织“五家统”的成立与制度设计

2021-07-08朱玫

关键词:朝鲜王朝;基层组织;五家统;户籍;乡村治理

“面—里—统”是朝鲜王朝《经国大典》规定的郡县以下官治基层组织的基本构造。“面”由若干里构成,“里”由若干统构成,“统”通常由五户构成。“五家统”的相关制度一般称作“五家统制”,又称“五家作统制”或“五家作统法”。

关于朝鲜时代五家统的性质及相关制度,学界已经展开过讨论。早期日本学者对五家统的评价多为负面,为了强调殖民地时期地方制度改编的正当性,把五家统等地方基层组织视为停滞、非有效的组织。1韩国学者对五家统的实质性研究始于70年代,修正了殖民地时期日本学者的观点,强调五家统制具有行政、自治的双重性质。申正熙对朝鲜王朝五家作统法的施行过程及诸功能进行了概述,认为五家作统法实施切邻的共同责任制,目的主要在于防止流民的产生,而救恤和邻保自治功能则体现了乡约精神。他主张五家作统法是官治性质,不同于民治性质的乡约。2李南久对朝鲜后期户组织、五家作统组织、里洞(村落)组织等基层编制组织的内容构造做了考察,认为五家统为中心的行政村自治组织并没有得到落实,朝鲜后期的村落是基于自然村落的秩序体系。390年代以降,关于五家统制的讨论主要从国家对乡村统治的角度展开。吴永教将五家作统制看作“两乱”(“壬辰倭乱”和“丙子之役”)以后国家再造过程中强化乡村统治的一环,对17、18世纪五家作统制确立和展开过程做了细致全面的考察。1权乃铉认为以郡县制和面里制为核心内容的地方统治政策,加之17世纪肃宗朝五家作统制的实施,使王朝国家对民的统治得到了进一步的强化。

以往研究对五家统这一制度做了诸多探讨,尤其是90年代以后从国家与社会关系视角进行的研究推进了对五家统制度的理解,不过对五家统制与户籍编制之关系尚缺乏深入探讨。值得注意的是,五家统作为朝鲜时代官治基层组织,亦运用于户籍编制中。依据现存朝鲜时代的户籍文书,大体上在肃宗朝以后,户籍采用面里制3和每五家为一统的五家作统制相结合编制体系。因此,关于五家统的研究有必要结合户籍编制展开讨论。本文汲取学界已有成果,梳理朝鲜时代基层组织五家统的确立与内容设计,并利用存世的朝鲜户籍文书,对户籍编制与五家统的关系试做探析,在此基础上比较朝鲜与明朝基层组织与户籍管理机制的差别。

一、五家统确立以前的基层组织诸方案

五家统确立之前,关于以一定户数为单位组成基层组织有过许多讨论。这一时期提出的各种基层组织的名称并非“统”,而称“邻保”“比”等。

太宗六年(1406年),知平主事权文毅提议实施“乡舍里长之法”,试图确立乡村以百、五十、十户为单位,各设乡长、舍长、里长统治百姓的制度,“愿立乡舍里长之法,百户置乡长,五十户置舍长,十户置里长,良民贱隶之额,靡不周知。”4太宗七年(1407年),领议政府事成石璘建议实施“邻保正长之法”,其主要内容是将邻近的十户或三、四户为单位编成一个“邻保”组织,选择其中的恒产可信者为正长,命其掌握邻保内的人口、出入,灾难时相互救助,流离发生时报告官府:

其境内人户,不拣多少,只以居最近者为数,或十户或三、四户为一邻保,择其中有恒产可信者,定为正长,录其邻保内人口掌之,使其朝夕出入,水火相救,则保内之事,自然相知。如有异状,正长即告于官,使不流移;守令常加考察,审无遗漏,然后据其平日邻保记内人口多少,书其姓名年岁,辨其良贱,则差发均军民分,民不惊骇,事可得成。如有新来物故生产者,正长须即告官,各注名下,以为常事。

正长要熟知邻保内每年户口的增减、良贱的区分、军民的壮弱、单双、出生死亡等信息,以防止人口的流移和容隐,平均赋役。6太宗虽下令“举行邻保之法”,7但各地方并未“用心举行”,以致“良贱相混,流亡不绝”与“户口日减”。8至世宗元年(1418年),再令“申明邻保之法”。太宗十二年(1412年)六月,议政府上书条陈楮货兴行之法,“京中五部,以五家为比,定为掌管。不用楮货,而以米布贸易,则即拿付官,以为恒式。若有容隐,则非特掌管,并罪比邻。”9世宗七年(1425年)二月户曹的启本中也提到:“京中五部以五家为比,诸色工匠之家及杂物买卖者,不用楮货铜钱,潜以米布,私相贸易,随即捕告,其匿不现告,比邻人并坐。”10可知,朝鲜初期地方实行的是以十户或三、四户为一邻保,京中則实行五家为一“比”的邻保法。

世宗十年(1428年),汉城府建议实施“比里制”。关于“比”的构造,汉城府的启本中有详细说明:“乞依周、唐之制,五部各坊五家为比,置长一人;百家为里,置正一人。城底各面三十家为里,置劝农一人,每一里皆立标,以辨夫家之众寡、贵贱老幼。凡征役之施舍、祭祀婚姻丧纪农桑之劝惩,每当施令,家至户谕,以时奉行,使奔亡者无所匿,迁徒者无所容,相保相守,以成礼俗。”1即,京城五部各坊每五家为比,置长一人;每百家为里,置正一人。城底各面三十家为里,置劝农一人,相保相守,以成礼俗。

一些提议还主张应在统组织中融入军事训练的功能。世宗二十二年(1440年),全罗道都体察使郑渊陈备边之策,“请令各道各官沿海居民每十人为一统,十家为一队”,使民在“耕耘往来之际,手不释兵,以为常事”。2世宗三十二年(1450年),贤殿副校理梁诚之上备边十策。关于“选士卒”之策,梁诚之主张更定什伍之制和户口之法的建议,以“五家为小统,十家为一统”,征发良民为兵,并实行五家连带责任。

以鲜初以来的上述讨论为内容基础,成宗十六年(1485年)颁布的《经国大典》最终确立了“五家统制”,并将其写入了《户典》“户籍条”,

“每三年改户籍,藏于本曹、汉城府、本道、本邑。京外以五户为一统,有统主。外则每五统有里正,每一面有劝农官(地广户多则量加);京则每一坊有管领。”4“五户为一统”进而成为户籍制度中人户登记的基本原则。《经国大典》所确立的五家统制规定京中和地方均以五户为一统,各统设统主。地方每五统为一里,设里正,各面设劝农官;京中则各坊设管领。五家统制将25户编成一个“里”,“统”作为邻保组织置于里之下。

朝鲜建立以来,出现了将一定户数编成基层

组织的诸多方案,包括“十户置里长”的“乡舍里长之法”、“十户或三四户为一邻保”的“邻保正长之法”、“五家为比”的“比里制”、“五家为小统,十家为一统”等,并最终创立“五户为一统”的五家统制。但无论何种方案,均体现出几个共同特征:第一,以户划分,由一定的户数组成一个基本单位。第二,不论身份地位高低、家口财产多寡或血缘等村落内部的秩序,按照家坐次序将邻近的五家或数家编成一个邻保组织。第三,以户数为单位的基层组织具有户籍管理、禁止流民、救恤和邻保自治等诸多功能,在具体运营时强调组织内及上下级之间的连坐责任。

从实录记载看,“比”“统”等基层组织方案在京城得到了一定的实施。端宗朝至中宗朝,五家统在一些地方甚至边镇也有施行,内容涉及防盗贼、禁流移民、赈恤、正风俗等方面。中宗朝至宣祖朝,鲜有五家统的相关记载,其执行情况难以确认。5不过五家统仍是国家对民统治的官治组织,它与乡约、洞契等自治组织同为重要的基层组织。

朝鲜前中期,地方行政制度面里制尚未全面实施,7基于户数的五家统的运作也面临不少困难。成宗二十一年(1490年)的经筵席上,特进官尹孝孙指出地方户籍法紊乱、五家作统不行的现况:“今外邑户籍不如法,散乱无统,关系风俗事,无由检举,因此不孝不睦者多有之,诚非细故。请依《大典》,申明统主、里正、劝农官之法,统内如有罪犯纲常者,统主告里正,里正告劝农官,转告守令,以治其罪,则风俗正矣。”对此,李崇元称五户作统法在地方之所以难行是因为受到地理条件等的制约,“京中人家栉比,可行此法,外方则山川相隔,人家辽绝,五家作统似难矣”。尹孝孙于是提议在人家稀少之地,可以做适当变通,“以三四家为一统可矣”

二、17世纪五家统的成立与制度渊源

16世纪末“壬辰倭乱”爆发,加之随后的“丙子之役”,朝鲜迫切需要恢复农业生产,扩充财政来源。掌握版图内的户口、军丁和土地,实现平赋均役,恢复和安定乡村社会成为治国之急务。17世纪以来,其国庙堂展开了关于富国強兵和强化乡村治理的一系列讨论,包括厘正田案和户籍,通过确保人丁、向士族征收军布等措施实现均役。朝鲜前中期曾反复设废的号牌制,至仁祖朝出现与五家作统制逐渐融为一体的趋势。1在孝宗至显宗朝,五家统和号牌、乡约等被再次提上议程。围绕着五家统、号牌、乡约的施行与否,朝中意见纷纷。

17世纪以来朝中上下关于乡村治理政策的种种论议,在肃宗朝初期“南人”势力的主导下,3终于转化为现实方案。肃宗元年(1675年)颁布了《五家统事目》,4肃宗三年(1677年)又颁布《宽恤事目》对其进行补充。5虽然五家统在《经国大典》中已经明文化,但直至17世纪后期《五家统事目》的颁布,才最终整理成具体的实施方案。

在五家统的实施过程中,朝鲜儒者不断强调五家统继承了古法的理念。17世纪朝鲜儒者在展开五家统制的论议时,不断强调其政治理念是取法于《周官》比闾、管仲内政(什伍制)等古法,同时强调五家统乃祖宗朝旧法。孝宗九年(1658年),吏曹判书宋时烈称“五家之制”是“三代遗法”。6孝宗十年(1659年),掌令金益廉上疏中称“五家统之法”为“周家美制,载在《礼典》,管仲亦以是强齐”。7显宗朝元年(1659年),副护军李惟泰上疏二万余言,其中“正风俗”条提到了五家统,“所谓五家统者,出于《周礼》,而载于我国《大典》者也”。8李景奭在《论五家统号牌乡约三件事箚》中,也明确指出五家统非宋代新法,而是三代之遗制、先王之良法:“至于五家统,非宋世之新法也,乃是三代之遗制,先王之良法。圣祖行之,大典载之,特以大难之后,不复修明矣。”9与五家统相比,同作为地方统治政策之一的号牌法,却备受争议。持反对意见的论者常常强调其未被载入《经国大典》,并视其为“新法”。

尹鑴是制定《五家统事目》的主要人物,曾在肃宗元年(1675年)上疏言及“五家统之制,略如管氏内政”,12后再次指出:“今年乃式年户籍之年。五家统乃祖宗朝旧法,而只令作统无纲纪。今以五家统为本,而且以《周官》比闾、管仲内政,作为条目,行之何如?”他认为《经国大典》时期的五家统“只令作统无纲纪”,《五家统事目》则“以《周官》比闾、管仲内政作为条目”。13肃宗元年九月,《五家统事目》正式颁布,在条目内容最后提及该事目所参照的对象,“初,尹鑴仿管子,作为五家统之制”

《周官》的“比闾什伍”作为五家统的核心理

论依据,在朝鲜前期关于邻保组织的诸方案中就已提出。最早的记载见于世宗十年(1428年),“比里制”对京城“五家为比”“百家为里”的描述,并称该制度依照的是“周唐之制”,“乞依周、唐之制,五部各坊五家为比,置长一人;百家为里,置正一人。”15世宗二十年(1438年),司宪府大司宪安崇善等在条陈时事中提到“古者五家为比,五比为闾,使之相救相保,以成雍熙之俗。今管领正长,即古者比闾党族之遗意也。”16梁诚之在备边十策中亦将“五家为小统,十家为一统”视为是对什伍之制和户口之法的更定。

世宗十年引文中提到的“周唐之制”指的是《周礼》的“比闾什伍”和唐代的基层组织制度“邻保制”。比闾制载于《周礼》。《周礼》称西周之国都地区为“国”,国都以外为“野”。国中设六乡,所谓“六乡”,是指“五家为比,使之相保。五比为闾,使之相受。四闾为族,使之相葬。五族为党,使之相救。五党为州,使之相赒。五州为乡,使之相宾”;野中设六遂,所谓“六遂”,是指“五家为邻,五邻为里,四里为酂,五酂为鄙,五鄙为县,五县为遂”。什伍制亦载于《周礼》,“‘五家为比,十家为联;五人为伍,十人为联者,即士师所掌乡合州党族、闾比之联,与其民人之什伍之法也”。唐邻保制采用了北朝“邻”的组织和南朝“伍”的组织,1其渊源亦可追溯至比闾、什伍制。邻保制以五家为一保,在五家内选出一家为保长,其他四家为一邻。邻保之上设有里,每百户为一里,设里正。里之上为乡,五里为乡。

朝鲜儒者将五家统的渊源追溯至“周唐之制”,尤其是强调其政治理念的原型源于《周官》的比闾、管仲内政(什伍制)等古法。五家统的具体内容方面呈现出怎样的特征呢?以下就以肃宗元年颁布的《五家统事目》为中心,探讨17世纪朝鲜五家统制的制度设计。

三、《五家统事目》的内容设计与乡村治理

肃宗元年颁布的《五家统事目》(以下简称《事目》)共计21条。2该事目由尹鑴制定,后又由许积、金锡冑等作增补删减而成,从事目的具体条目可知朝鲜后期儒者对五家统制的设计框架。

《事目》首先叙述了作统的基本原则及面、里、统的构成关系等。作统的基本原则是“凡民户随其邻聚”,不论家口多寡和财力贫富,五家(户)作一统。五家聚居作邻,相助相守、相闻相应,不许有独户离居。如有不满五户的余户,不必越他面,仍在面内自成一统。面、里、统的层级构成亦有其法,每五家为一统,每一里由若干统组成,5—10统(25—50户)为小里,11—20统(55—100户)为中里,21—30统(105—150户)为大里。面也分大小,大面所统里多,小面所统里小。这里对于统首、里正、面尹的择定也有言及,统内设一人为统首,里中设里正和有司,面则设都尹、副尹各一人。里正和面尹由“有地位闻望于一乡者”担任。三者关系是面尹统里正,里正统统首,各任三年而易之。

肃宗元年以纸牌法代行号牌法,纸牌法的相关内容被编入五家统。《事目》对五家统与纸牌法的关系也作了重点阐述,具体谈到了统牌、纸牌以及户籍文书对统的记载规定等,强调五家统在户口管理方面的功能。统牌是每统将一统民户列为一牌,或书诸一纸。书写时,按照家户次第书写,贱民则降一行。牌式为“某邑某面,第几里第几统,统首某,某户某役”。某户某役之下,注明“率男子几丁,某差,某职役,某业,某技艺,某无役,某年幼,某借入”。每季朔,各统査统牌,登录生产、物故有无,具呈于里任,里任再申报守令。对统内里内来历不明、行止可疑、不可容隐者,随时报知。姓名不载统牌者,属于“不在民数之人”,讼不得理,身死不追杀罪。纸牌是统内16岁以上男丁,必有身上户口,出入随身携带。良人以上书“某道某县邑,某面某里,某役某姓名,年岁几许”,公私贱则书“官主”。不佩纸牌者,“不得入官门、就讼庭”。在登记户籍户口时,也必须注明各户所在里及统户信息,“某里某统第几家”。这里还提到了如何利用五家统强化对流民的管理。如各业匠人迁徙不定,又携家带口,所以要“随众作统”。这类人以居住地的统作为其主统,统牌上端列书其“某方移来,居住几年,男女几口”。

《事目》尾处梳理了五家统的诸功能,同时兼顾了统的上级单位“面里”的功能及相互关系。首先,统里具有相互扶助、乡风教化的功能。具体表现为婚丧相助、患难相恤、善相劝勉、恶相告戒、息讼罢争,讲信修睦等。其次,统具有治安维持、控制避役流移者的功能。统内发生伤风败俗、奸伪、偷盗等事,要进行申告。如漏报欺隐,实行连坐责任制。立统法后,民移去他邑者,须具呈,“因何事指何方”,“自统报里,自里报官”,获得允许,方可移去;新移地方要见到“官许移文书”后才可容接。再次,统里具有劝农、督励赋税、徭役动员等功能。里中的河川疏浚,堤防、道路、桥梁的修缮建设,同里或同面的人要进行协作。同时,鼓励同里百姓在农耕劳作上相互协助。最后,统里协助面实施社仓制度。各统里各出力,聚财谷于一面之中。另外,强调了对避役流移者的控制:移去他邑者,須具呈,从统开始级级申报。自统报里,自里报官,获得允许,方可移去;新移地方要见到“官许移文书”后才可容接。

从《事目》所包含的21条具体条目内容可知,肃宗元年尹鑴等朝鲜儒者所设计的五家统不仅包含了基层组织“统”的相关内容,还涉及面里制、纸牌(号牌)法,并体现了乡约和社仓赈恤之精神,可以说是对17世纪以来所讨论的乡村统治政策之综合。

关于统组织的构造,《事目》规定相邻的五户编成一统,统置于里之下,里之上有面。具体而言,“五家统”是相邻的五户编成一统,统置于里之下,里之上有面,最后编入面里—郡县体系。统组织的构造特征可以概括为几点:第一,统的编制与身份、血缘、家口、财产多寡等无关,而是一律按照家坐顺序编制,统内各户相保相守;第二,五家作统是户籍的人户登记基本原则,统是基于户数的划分体系;第三,国家通过面、里、统,实现对基层社会的统治。

五家统作为基层组织的方案在朝鲜前期就已经初具雏形。肃宗年间的五家统不仅吸收了周、唐基层组织制度,又在继承朝鲜前期基层组织构造的基础上,融入了户籍、号牌、面里制、乡约等要素,其设计内容主要具有以下几个基本特征。第一,继承了朝鲜前期基层组织的一些基本特征。朝鲜前期邻保组织的户数、称呼各有所不同,但均以居住相近的若干户数构成,其功能则主要体现在户口管理、控制人丁流动、邻里间互相监督检举、维持治安等功能。随着《经国大典》的颁布,“统”进而成为法定的基层组织最小单位,五户为一统,其长称为“统主”。“统”的上部组织“里”由5统,即25户的定数划分而成。17世纪关于“五家统”的内容设计仍然保留了统户编制的基本原则,“凡民户随其邻聚,不论家口多寡、财力贫富,每五家为一统”。3相邻的五户编成一统,择统内一人为统首,掌统内之事。“五家聚居作邻,使之耕耘相助,出入相守、疾病相救”。4统依然是置于里下的邻保组织,具备户口管理、控制人丁流动、邻里间互相监督检举、维持治安等职能。

第二,与户籍、号牌制度紧密结合,强调统这一基层组织在管理户口、人丁方面的基本职能。朝鲜时代的户籍是征兵调役的基本帐籍。五家作统作为户籍登记的基本原则,其根本目的在于将全体职役承担者以户为单位编入统组织,负担军役、贡纳、徭役等。五家统是对户口的编制,号牌则以个别男丁为控制对象,亦有抽丁籍兵的功能,两者相辅相成,旨在防止避役、流移者的产生,确保良役,有效地征兵调役。五家统对百姓的流移、避役作了严格管理。

第三,强调统与上部组织面里的结合,融入了乡村治理的相关内容。17世纪,以地域进行划分的面里制逐渐得以确立。5《事目》关于面里的划分体现了上述变化,里的规模设置不再局限于特定的户数,而是根据户数分成了大、中、小3个等级,面亦根据户之多寡残盛称之大小。《事目》对面、里、统的隶属关系作了规定,里正和面尹由“有地位闻望于一乡者”担任,1体现了将地方士族纳入官治的基层组织,进行乡村治理的意图。五家统的设计中融入了乡约、社仓中的救恤功能,强调统应协助里实施劝农、督励赋税、徭役动员、赈济救恤、乡风教化等职能,统里协助面实施社仓制,其目的在于保障农业再生产,安定乡村社会。

尽管《事目》对五家统的内容设计十分全面,但五家统在不同时期、不同地方的执行情况不尽相同。五家统在17、18世纪的实际运作中,其职能主要体现在户口、人丁管理,一些地方在“还谷”分配、2赋税征收、军役与徭役征发、劝农、乡风教化等方面也积极运用五家统。3自肃宗朝重新确立五家统制后,它一直延续到朝鲜末期,英祖时期颁布的《续大典》和高宗时期颁布的《大典会通》等行政法典仍然将五家统制作为基层治理制度收录其中。在应对19世纪的社会变动时,五家统制仍作为乡村治理政策被积极运用。

四、户籍编制中的五家作统:以庆尚道丹城县户籍大帐为例

五家统作为官治基层组织在一些地方得以落实,与17世纪朝鲜开始实行新的户籍编制原则有密切联系。早在《经国大典》“户籍条”中,就确立了五户为一统、各统设统首的编制原则。到了18世纪的《续大典》,“户籍条”又新增了“士大夫、庶民,一从家坐次序作统”的规定,明确提出按照家坐次序作统之原则。5从现存的户籍文书记载样式看,在1675年《五家统事目》颁布以后,户籍登记真正导入了五户为一统、各统设统首的五家作统制。

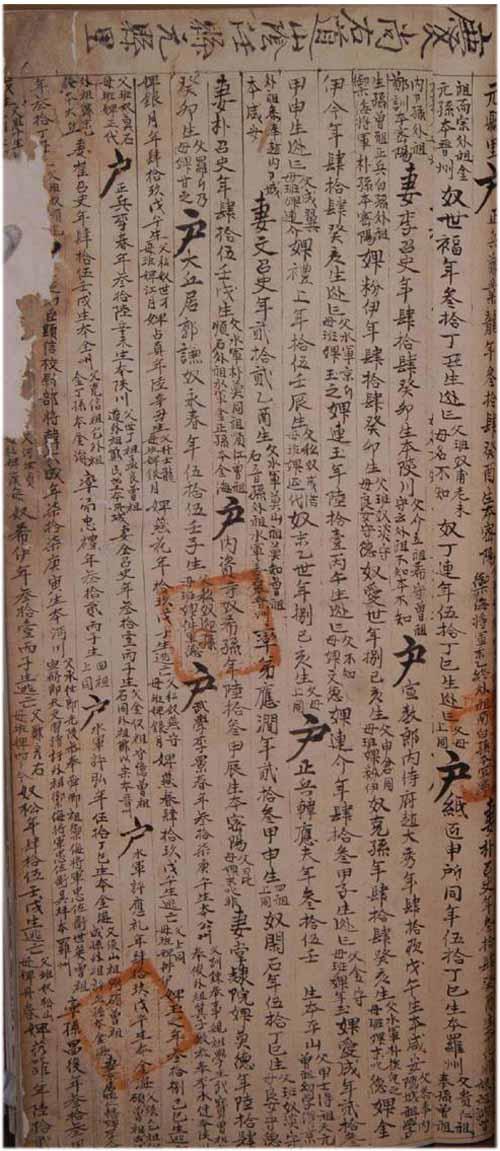

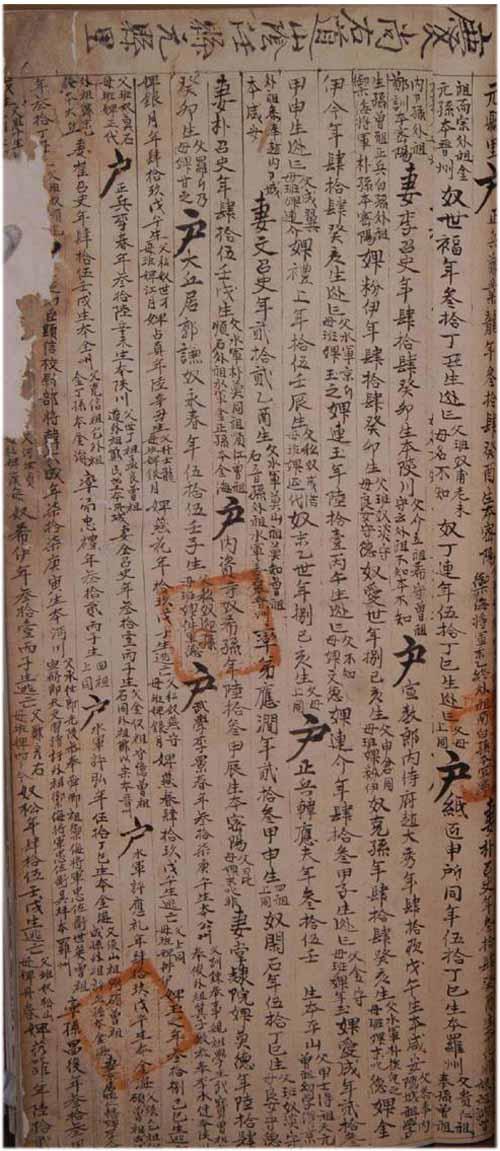

目前留存的朝鲜时代户籍大帐主要分布在庆尚道。其中,丹城县共保存了39册户籍大帐,时间跨度从17世纪初至19世纪末(1606—1888年)。17世纪初的丹城属于山阴县的属县,因此丹城的户籍收录在山阴县的户籍大帐中。从这份户籍看,当时丹城任县(属县)由元堂里、元县里、北洞里、都生里、新登里、法勿也里等构成。各里之下为各户的户口记录,每户以“户”字开头,户与户连书。见下页图1。

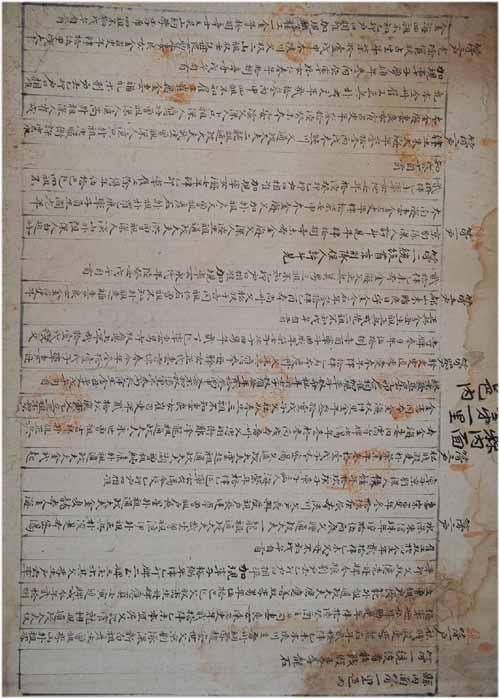

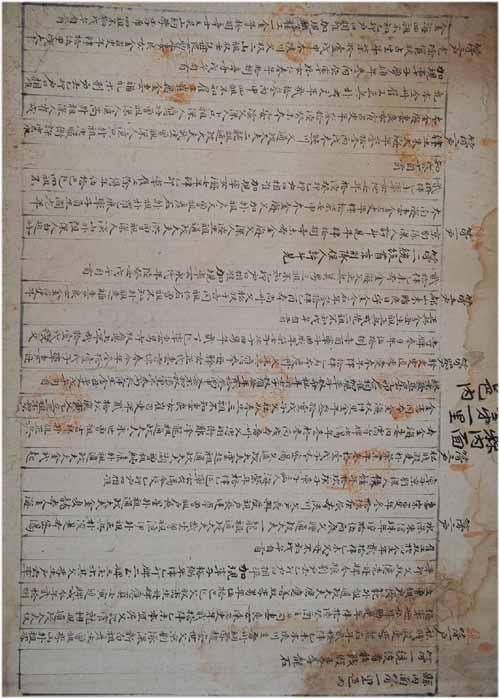

1606年以后,丹城脱离山阴县成为丹城县。现存最早的丹城县户籍册为1678年丹城户籍大帐,6此时元县里已升格改名为县内面,各户有了独立的统户编号;每户另起一行,单独列书。县内面辖括了邑内、麻屹、校洞、江楼、水山、于里川6个里,各个里按照里序,里内则按照统的顺序,依次登记统内各户的具体内容,形成了面—里—统—户的登记体系。

1675年以后统登载形式的变化,在单件的户口文书上也得到了体现。《古文书集成》第5辑“义城金氏川上各派篇”中收录了安东川前的义城金氏家私藏的211份户口文书,时间跨度从1669—1911年。81675年以前遗存的4件户口文书均未导入统户番号。1669年金世键户准户口上载“考已酉成籍户口帐内临河县内川前里住户幼学金世键”。1670年金煃户准户口上载“考已酉成籍户口帐内府西后金溪里住户幼学金煃”。1675年以后的户口文书中现存最早的1683年金信基户准户口、1684年金恒重户准户口、1702年金世键户准户口中均出现了第几统第几户的记载。如1702年金世键户准户口载“考壬午成籍户口帐内临河县内第三川前里住第八统统首私奴千金统内第三户”。

《事目》颁布后现存最早的丹城县户籍大帐依次为1678年、1717年、1720年、1729年、1732年。后文表1以这5个式年的县内面户籍大帐为分析对象,对面内所辖各里的统数规模做了分析。

圖1:1606年山阴帐籍任县(丹城)元县里的首页

图2:1678年丹城县户籍大帐县内面的首页

表1:17世纪末至18世纪上半期丹城县县内面各里的统数分布

《事目》关于五家统的设计中,里按照统数多寡分为3个等级,“自五统以上至十统者为小里,自十一统以上至二十统者为中里,自二十一统以上至三十统者为大里”。2但从17世纪末至18世纪前半期县内面各里的统数分布来看,多数里的规模在5—10统之间。从表1看,1678年只有1个里达到大里的划分标准。另有少数里的规模达到了中里的划分标准。值得注意的是,不少里的统数未满5统。整体而言,各式年每里平均统数在4—6统左右。《事目》还提到了余户的作统规定,“每五家作统,而如或有余户未准五数,不必越合他面,只以余户添统”。3丹城县县内面户籍上所反映的作统情况,除了各里的最后一统,每统均为5户。各里的最后一统会出现未满5户,或6户以上的情况。

统首由何人担当,具有怎样的条件呢?《事目》对统首由统内怎样的人士担当,任期多久并未提及。与之相比,对里正和面尹的人员择定、任期则作了明确规定。里正和面尹由“有地位闻望于一乡者”担任,“如有谋避者,论以徒配之律”。面里任的任期为三年,“各任三年而易之”。4关于统首的择定,《事目》只提到统首由统内一人担当,“择统内一人为统首,以掌统内之事”,且“面尹统里正,里正统统首”。

在17世纪末至18时期前半期县内面的户籍大帐上,不管统内是否存在两班士族上层,统首通常由官属良人、各种良役、公私奴等中下层担任。两班士族对于出任统首一职显示出回避的态度,甚至出现了两班士族的户内奴婢代替出任统首的事例。1620年县内面第十二里水山村第一统统首为“代奴善癸”,就是由该统第一户佥知李胤福户内之奴代替主人担任统首。1717年第六里校洞村的第三统统首为“代奴三龙”,意为该统第一户户主幼学韩希益户内奴三龙代替主人出任统首。同年第十里江楼村第六统统首为“代奴礼卜”,也是由该统第一户户主幼学梁安执户内奴礼卜代替主人出任统首。

针对上层士族不愿编入统中,并将统内的诸事推给统内中下层的情形,肃宗十五年(1689年)颁布的《购捕节目》中再次申明,规定统首的择定无论身份高低,择统内勤干解事者,“故朝士及出身称号者,则多不入于作统之中,每事当推于统中残氓乙仍于,凡干命令不得着实举行,事极寒心,今后则毋论朝士及出身称号者与常汉,择其中勤干解事者,定为统首,使之纠检统内”。1这一规定并没有很好地得到执行。英祖五年(1729年)颁布的《五家统法申明旧制节目》中又一次提及两班避统首、由奴代行其役的弊端:“两班家统首当次,则勿为移定,以其奴代行其役,自是籍法,而近来,不但两班豪悍,闲散辈,亦必厌避统首,故率多远定于隔冈越川之家,统法之散乱,职由于此,一从作家次第为之。”2该节目强调统首应按照家户次第,每三年轮回差定,“每里下有司,极择差定,统首,一从家户次第,一年式轮回为白齐”。3依据17、18世纪丹城县的户籍大帐,户籍上登記的统首多由统内第一户的户主担任,而且同一统首常常连续担任几个式年。

五家统作为官治基层组织方案,其最初设想是建立一个邻近各户之间相互连带的邻保组织,各统设立一统首来统率统内各户。但17、18世纪的朝鲜社会依然存在严格的良贱身份制度,良民内部也有两班士族、常民等不同等级。五家统一律按照家坐次序对人户进行编排,这样的户籍编制原则与朝鲜社会的身份构造发生了一些矛盾。现存户籍文书上所见的统首大部分为两班所率的奴婢或中下层民所担任,在发挥各统的统率作用方面存在一定的局限性。

《事目》中关于纸牌法的设计也遇到了身份等类似的问题。纸牌的第一行须书写统首,统首通常为常民。被置于常民统首下的书写格式被两班视为有失体统,且即便身份不同,所持的纸牌在材质和登载事项上并无严格区分,在辨认身份方面不如号牌显著,故纸牌法的施行遭来诸多不满。肃宗三年(1677年)重新施行号牌法之际,领议政许积的上言中讲到:“纸牌有拘碍之事,士夫入于常汉统下,事甚不便。纸牌第一行,书某坊、某统首,某即常汉也。而其下书第几户,某宰相、卿士,皆书其名,汉城府官着押以给,士夫见之者,无不为骇,事亦关系体统。臣意上自公卿有职人,下至生进,佩号牌以代纸牌可矣。”5肃宗十一年(1685年)以后逐渐复行号牌法。

17世纪后期以降,朝鲜版图内承担国役的户口以“面—里—统”的组织方式编入官修户籍。3级基层组织的相结合,成为王朝国家维持基层社会秩序、进行乡村治理的重要工具。

五、试论朝鲜王朝与明朝基层组织的演进与户籍管理

五家统作为朝鲜时代官治基层组织,在朝鲜前期颁布的《经国大典》上就已明文化,但直至17世纪后期《五家统事目》的颁布,才最终整理成具体的实施方案并付诸实施。17世纪的五家统组织方案是朝中上下关于乡村治理政策的种种论议下被提出的综合性基层制度,其设计将当时朝鲜社会面临的户籍、良役问题和地方社会统治组织问题有机地结合在一起。朝鲜儒者将五家统的渊源追溯至“周唐之制”,尤其是强调其政治理念的原型源于《周官》的比闾、管仲内政(什伍制)等古法。从某种意义上,17世纪的五家统是针对当时富国强兵、强化乡村治理诉求,以《周礼》“比闾什伍”的古法作为理论依据的基层组织制度改革的产物。

五家统作为朝鲜时代官治基层组织,亦运用于户籍管理中。大体上在肃宗朝以后,官私户籍文书的人户编制均采用五家作统制。五家作统的户籍编制原则一直延续至19世纪末。在大韩帝国时期(1897—1910年)的光武户籍和日本殖民地时期的民籍上,户籍编制的最小单位仍使用“统”,但改由十户为一统。厘清朝鲜基层组织五家统的形成与构造,以及这一构造所具有的特性,不仅有助于理解东亚社会基层社会组织的长期变迁,同时也是理解各国户籍管理机制变迁的关键所在。

明朝从洪武十四年(1381年)开始在全国范围内编造赋役黄册,每十年一大造。黄册制度是明朝制定的户籍编造之法。明赋役黄册使用里甲编制,将110户编为一里,选出丁粮多的十户为里长户,其余的百户为甲首户。110户又分成十甲,每甲一里长户,十甲首户,实行十甲轮流应役。可见,朝鲜户籍大帐的“统”与明黄册的“甲”都作为户籍上基层组织的最小单位。中韩传统王朝国家通过“面—里—统”与“都—图(里)—甲”的基层组织,将版图内的百姓编入户籍,进而成为郡县统治之下的编户齐民。

作为户籍上最低一级的编户组织,“甲”与“统”在性质上有何区别。首先,甲与统的功能是不同的。明代黄册上的“甲”组织,已经被置于里甲制之下,里甲同属一个系统。里甲的职责为“催征钱粮、勾摄公事”,主要涉及人丁事产的管理和征赋派役。1里甲制下甲的功能也主要体现在赋役方面,其作为邻保组织的功能被弱化。徽州婺源乡村行政组织的个案研究显示,清康熙年间图甲组织下还产生了“甲催”机制,甲逐渐成为赋役运作的基本单元。2这是与朝鲜户籍“统”的最大区别。朝鲜时代的统虽然与面里制有密切联系,但属于两个不同的系统。这从名称上也得到体现。统主要作为基层邻保组织存在,统的上部组织面里则属于行政区划。17世纪《五家统事目》对统的设计,仍然保留了统作为基层邻保组织的基本特性。统的主要功能体现在户籍人丁管理、治安维持的方面。明代前期还存在“都保”系统,但这一系统与宋元以来经理疆界而设置的都保一脉相承。3“都保”之“保”与邻保组织的“保”实为不同的概念。

其次,甲首与统首的性质也有所不同。黄册上的户是人丁、事产的结合体。黄册的甲,包含了一个里长户和十个甲首户。其中里长户是丁粮最多者。凡有一定丁产而必须服役纳赋者,都要被编为甲首。4黄册里甲中的甲首是一种职役,是有能力纳税服役的人户。这一编排方式,有利于判断各户的赋役负担能力。与之相比,朝鲜时代的里长为一里之长,统首则为一统之首,指的就是某一级别基层组织的首或长。而且各首长之间存在上下统领关系,“面尹统里正,里正统统首”。这些基层组织之首长的择定标准与纳税赋役能力无关。里正和面尹由“有地位闻望于一乡者”担任。户籍上的统首由统内“勤干解事者”,实则由良人、奴婢等中下层担任。

如上,朝鲜的统保留了邻保组织维持治安的功能,并没有演化为赋役单位;统首是一统之首,由统内勤干解事者担任。黄册体系下的甲则演化为基层应役单位,作为邻保组织的功能被弱化;甲首代表的是具有赋役承担能力的户。朝鲜时代户籍上“统”与明代黄册上“甲”的差异,对于理解朝鲜王朝与明朝基层社会组织,以及户籍大帐与黄册的差异提供了重要的线索。

“甲”与“统”的性质分化,提醒有必要将目光投向唐宋以来东亚社会基层组织与户籍管理的长期变迁路径。有学者将黄册上的甲首起源追溯至南宋绍兴的“甲首之法”,认为黄册中的甲首并非源于户籍的编制,而是源于赋役催科制度。1这暗示甲的性质与功能的转向在南宋江南地区早就发生了。明黄册体系下的里甲制是对宋元以来基层组织长期变迁的集成与演进。黄册里甲体制的一大特征是十甲轮差制。2明代的十甲轮差制将各户按照纳税能力排定在里甲中的顺次及应役时间,这是从谋求公平负担而构想出来的一种组织方式。官府通过官修黄册的里甲编制,对各户的赋役能力和每一年由哪一户应役一目了然。这样的组织方式旨在排除中间的胥吏、衙役等势力,将编户齐民恢复到国家管理之下。3黄册所体现的十甲轮差制,相比宋、元时期的户籍,可谓是一种新的组织化方式。

与黄册相比,朝鲜的户籍大帐上并没有直接体现类似于明代的轮流应役方式。五家统下的统并不是作为赋役征发单位存在的。朝鲜时代的户籍每三年一造,每次编造户籍之际,需要对各里的人户进行统户编排。在下一式年的户籍上,不仅里数可能会发生变化,里内的统数也常常出现变化。统内的人户构成并不固定。朝鲜时代的基层赋役单位通常是面或里。朝鲜的官修户籍上载有郡县、面的总额数。面内部各户的赋役能力、各式年的应役方式没有直接体现在户籍册上,而是依赖于担当赋役实务的乡吏自己编写的相关文书,这些文书鲜有被保存下来。朝鲜的五家统组织方式通过对户口、人丁的控制,防止避役、流移者的产生,其最终目的亦是将所有具有国役负担义务的户口编入户籍,其实也内含了均役的思想。

综上,朝鲜时代的“统”更多地保留了周、唐基层组织制度的基本特征,而明代的“甲”是宋元以来长期演进而成的新的组织化方式。作为官治的基层组织体系与户籍管理体系的组成部分,两者均体现了国家将郡县以下的百姓编入户籍,进而实现乡村治理的意图,其构造亦蕴含了平均赋役的理念。

面对朝鲜初期以来乡村社会的一系列变化,朝鲜王朝积极展开地方制度的改编,一方面强化郡县制和守令制,一方面开始摸索乡村基层组织的再编,试图通过整顿面里制和五家统制确立新的乡村秩序。朝鲜后期形成了面里制和五家统制相结合的基层社会体系,突出体现在户籍管理方面。朝鲜后期的赋役负担的基础单位是面或里。统是基层邻保系统,其上部組织面里属于基层行政系统。朝鲜王朝的基层行政系统和基层邻保系统始终是并行的,这一构造一直延续至近代以后,可以说在基层社会发挥着相对稳定的作用。而明代黄册使用里甲作为赋役负担的基层组织,这一构造在基层社会是否长久稳定地发挥着作用仍存有争议。值得注意的是明代中后期以后保甲制再度兴起。4保甲制的兴起是否意味着对里甲制的补充,这些问题对于思考朝鲜与明清时期基层组织、赋役制度的现代转型也颇具意义。

[作者朱玫(1982年—),中山大学历史学系副教授,广东,广州,510275]

[收稿日期:2021年3月20日]

(责任编辑:刘波)