公共卫生事件应急管理中政府部门间合作网络的变化

2021-07-08张海波陶志刚

张海波 陶志刚

2020年2月14日,习近平总书记在中央深改委第十二次会议提出,公共卫生应急管理体系要“补短板、堵漏洞、强弱项”,这就需要在理论层面厘清中国公共卫生应急管理体系的关键特征。在新冠肺炎疫情的应急管理中,国务院联防联控机制的有效运行是疫情防控取得阶段性胜利的重要经验之一,已成为中国公共卫生应急管理体系的核心组成部分。实际上,国务院联防联控机制并非此次新冠肺炎疫情首创,而是已有近20年的实践探索。早在2003年抗击“非典”之时,国务院通过设立指挥部,显著增强了相关职能部门之间的联动,为开展联防联控积累了经验。在2009年防控“甲流”时,国务院开始探索联防联控机制,以加强跨部门协调。在此次新冠肺炎疫情的应对中,以国家卫健委为牵头部门的国务院联防联控机制先后召开100多场新闻发布会,显示了国务院相关职能部门之间的高效合作。从依托指挥部权威的多部门联动到由国家卫健委牵头的多部门协同,显示了中国公共卫生事件应急管理中政府部门间合作网络的变化。然而,在理论研究中,关于这一议题的讨论尚不充分,尤其缺乏基于典型案例的比较分析。本研究尝试回答的核心问题是:2003年以来,公共卫生事件应急管理中政府部门间合作网络发生了哪些变化?如何理解这些变化趋势?如何进一步提升效能?对于这些问题的回答具有重要的理论意义,既有助于理解中国应急管理的底层逻辑,也可为讲述应急管理的“中国故事”提供载体。

在中国的制度情境中,部门间联合行文是推动公共事务治理中部门合作的重要途径[1](P133),同时也为运用政策文献计量方法分析部门间合作网络的特征提供了可供观察的经验资料。这一方法已被用于描述科技发展[2](P68)、退役军人保障[3](P142)、互联网治理[4](P91)等领域的部门间合作网络。在“非典”“甲流”“新冠肺炎”的应急管理中,部门间联合行文也是推动多部门合作的重要方式之一[5](P211),这为本文的研究提供了可供分析的经验资料。

本文以“非典”“甲流”“新冠肺炎”三次公共卫生事件中国务院部门间的联合行文为经验资料,在整体网和个体网两个层面分别构建分析框架,以探讨公共卫生事件应急管理中的政府部门间合作网络的变化。

一、应急管理组织间网络研究

在风险社会中,突发事件日益呈现出跨域性特征,超越单个主体的风险认知范围和应对手段的可控程度。这就需要应急管理在总体上由传统的科层制结构转向合作式结构,促进基于多主体参与的混合网络的形成。在最近的十余年中,应急管理组织间网络研究获得较多关注,其中的主线是用网络分析法来研究应急管理中的组织间关系。

在这一主线上,国外早期的研究主要聚焦于三个议题。一是识别组织网络的主体,以康佛特和卡普库为代表,他们选取了“911”事件[6](P309)、卡特丽娜飓风等案例[7](P297),分析了应急管理组织间网络的参与主体以及关键部门。二是描述部门间的复杂多变的网络关系,例如卡普库和胡倩对应急准备网络、组织友谊网络、应急响应合作网络之间关系进行了探讨[8](P397);阿巴西和卡普库则对应急管理不同阶段部门间关系的演化进行了分析[9](P47)。三是对比应急预案界定的部门间网络与实际应对过程中形成的部门间网络,以理解现实中的应急管理绩效,例如,布劳尔对佛罗达州地方应急响应网络绩效进行的评估[10](P651),卡普库对“911”恐怖袭击和卡特丽娜飓风应急响应网络绩效进行的评估[11](P549),以及胡倩对波士顿爆炸应急响应网络绩效进行的评估[12](P201)等。新近的一项述评性研究显示:2015年来的应急管理组织网络研究聚焦于网络形成与发展以及网络的绩效评价两个方面[13](P36),前者着重探讨组织间同质性、组织属性以及网络内生性特征对合作网络形成与发展的影响,后者则关注网络结构对绩效的影响,并且运用更具体、细化以及动态的指标来评估网络绩效。

在中国情境中,以张海波为代表的研究团队,对“芦山地震”应急响应阶段的组织形态进行了描述[14](P14);进而又借鉴灾害社会学有关灾后突生的理论框架,对“鲁甸地震”应急响应阶段的组织形态进行描述[15](P84)。最近,该研究团队与康佛特合作,选取“汶川地震”“玉树地震”“芦山地震”“鲁甸地震”等典型案例进行比较研究,揭示了地震应急响应部门间合作网络的变化[16](P981)[17](P1)。其他一些学者也对自然灾害和事故灾难中的部门合作网络进行了研究,其中的代表性研究包括:孔静静、韩传峰对“汶川地震”应急组织合作的结构逻辑及运行机制的研究[18](P88),康伟等对“天津港‘8.12’爆炸”应急响应组织协调的研究[19](P141),郭雪松对“汶川地震”中部门间合作网络绩效的研究[20](P201)以及对“九寨沟”地震中的动态网络的研究[21](P31)。

虽然近年来的应急管理部门间网络研究取得了很多的进展,但对公共卫生事件应急管理中政府部门间合作网络的关注尚不充分。这并不意味着学界并未开展这方面的研究,例如郭雪松[22](P16)、刘洁[23](P2687)初步分析了“新冠肺炎”防控中的组织合作网络。需要注意的是,受政社关系、经济结构和社会转型等因素影响,一个国家的应急管理体制处于不断变动发展过程中[24](P341)。因此,在现有研究基础上,选取典型案例进行比较研究,既可以丰富应急管理组织间网络研究,也有助于了解中国公共卫生事件应急管理体系的运行机理。

二、整体网和个体网分析框架

网络分析的精髓在于:将复杂多变的关系形态表征为一定的网络构型,然后基于这些构型及其变动,阐述其对个体和社会结构的意义[25](P68)。组织网络研究存在两种不同但互补的分析视角:整体网分析和个体网分析。整体网分析关注的是整个网络的结构以及组织间的联系密度和权力分配等,而个体网分析则主要关注组织在网络中的位置与角色。本研究从整体网和个体网两个层面分别建立分析框架,将组织网络结构和组织角色划分为不同类型,以描述公共卫生事件应急管理中政府部门间合作网络的变化过程。

(一)整体网分析框架:网络凝聚力和度平均度框架下的网络构型

在整体网层面,研究者可以基于不同的指标维度将网络结构划类型化,从而揭示网络整体结构的变化。魏娜从“网络密度”和“网络中心势”两个维度出发,将互联网服务机构合作网络划分为协调型、中心—边缘型、分散—耦合型、松散型四种形态[4](P94)。然而,网络密度这一指标并未考虑组织之间的实际联结频次,以此得到的分析结果是不准确的,尤其是在分析不同规模的网络时,这一指标的针对性较差。因此,刘纪达、王健从“相对网络密度”和“网络凝聚力”两个指标考察退役军人保障政策中的部门合作网络,构建了四种网络形态,即均衡—松散型、均衡—密集型、集中—松散型、集中—密集型[3](P152)。

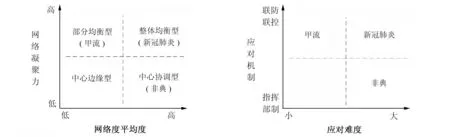

借鉴上述研究,本文选择网络的凝聚力(cohesion)与度平均度(average degree)两个指标维度构建分析框架,从整体网络对核心机构的依赖程度和组织间合作关系的密切程度两个维度,划分网络形态的类型,以便更好地刻画公共卫生事件应急管理中政府部门间合作网络结构的变化。凝聚力是基于网络连通性的一种度量指标,用来衡量整体网络对核心机构的依赖程度,凝聚力强,表明部门之间的权力分散,地位平等,网络成员间有更多、更有效的资源和信息流动,网络趋于均匀结构;反之,凝聚力弱,表明存在权力集中的一个或几个核心部门,网络容易受到核心部门的影响。度平均度是指网络中平均每个网络成员和多少个其他的成员存在直接互动,用来衡量部门间关系的密切程度,度平均度越大,表明平均每个网络成员直接互动的部门越多,成员间的联系更紧密。相比于密度这一指标,度平均度的优势在于可以比较不同规模的网络中成员间关系的密切程度。

从“网络凝聚力—网络度平均度”两个维度出发,本研究将政府部门间合作网络结构划分为四种形态。一是中心边缘型网络,是指网络凝聚力较低,同时也具有较低度平均度的网络结构。在中心边缘型网络中,部分核心节点占据大量的联系,而大部分节点占据的联系较少,节点间的地位和权力分配差距较大,网络容易受到部分核心节点的影响;同时,节点间的联系不紧密,网络结构相对松散且稳定差。二是中心协调型网络,是指具有较低凝聚力、较高度平均度的网络结构。中心协调型网络围绕部分节点而开展,这些节点之间建立紧密的合作关系,从而形成了一个紧密的网络结构。三是局部均衡型网络,是指网络具有较高的凝聚力,但网络度平均度较低的网络结构。在局部均衡型网络中,各网络节点中之间的权力分配较为分散,地位较为平等;然而,每个节点的合作伙伴数量少,节点间的联系不紧密。四是整体均衡型网络,是指网络凝聚力和网络度平均度较高的网络结构。整体均衡型网络并不存在一个或几个核心网络节点,各节点之间的权力分配比较平均和分散;同时,网络中节点与更多的部门互动,保持紧密联系。

(二)个体网分析框架:关系核心和强度核心框架下的组织角色划分

在个体网层面,研究者同样可以选取指标构建分析框架,进而分析组织在网络中位置或角色的变化。例如,吴宾[26](P44)、朱桂龙[27](P40)从“合作广度—合作强度”分析框架出发,将政策主体划分为四种类型:高强度—高广度,高强度—低广度、低广度—高强度,低广度—低强度。

需要注意的是,节点间的关系不仅存在有无之分,也存在强弱之分。关系的有无与强弱都可能影响节点能否成为网络核心成员。例如,在国际贸易的研究中[28](P31)[29](P16),学者们从国家间的贸易关系和贸易强度两个维度出发构建分析框架,并利用核心—边缘(core-periphery)①core-periphery既可以表示一种网络形态,也是一种分析方法。作为一种网络形态,core-periphery往往翻译为中心—边缘型网络,作为一种分析方法,core-periphery往往翻译为核心—边缘分析。为了避免混淆,我们将作为网络形态的core-periphery翻译为中心—边缘型网络,将作为分析方法的core-periphery翻译为核心—边缘分析。分析法来描述国家在国际贸易网络中的位置。借鉴这一思路,本研究从组织间关系存在与否和组织间关系强弱程度两个角度出发,分别构建关系网络和强度网络,具体方法是:基于组织是否存在合作关系,建立关系网络矩阵,其矩阵值为0和1,其中0代表组织间不存在合作关系,1代表组织存在合作关系;基于组织间合作关系的强弱,建立强度网络矩阵,该矩阵为多值型矩阵,矩阵中的值越大代表部门间的合作次数越多,关系越强。在此基础上,本文构建了“关系核心—强度核心”分析框架,并利用核心—边缘分析法对组织在网络中的位置或角色进行识别。

基于“关系核心—强度核心”分析框架,可将网络中的核心组织分为四类:第一类为绝对核心部门,这类组织是关系网络的核心成员,也是强度网络的核心成员;第二类为关系核心部门,这类组织是关系网络的核心成员,但不是强度网络的核心成员;第三类是强度核心部门,这类组织是关系网络的核心成员,但不是强度网络的核心成员;第四类是非核心部门,这类组织既不是关系网络的核心成员,也不是强度网络的核心成员。

三、研究方法与数据基础

在公共管理领域,网络分析的难点之一便是获取高质量的关系数据[30](P98)。有学者提出,可以将政府机构本身作为观测对象,对其日常行为进行刻画,以获取关系数据[31](P48)。其中,政策文献比较真实地反映出政府处理公共事务的思路和行为印记,部门间联合行文则是较为特殊的一类政策文献,它不仅体现了公共事务的交叉性,也反映了部门间复杂而微妙关系[1](P133)。那么,如何利用联合行文考察组织间的关系?一个可行的思路是:将文献计量分析法迁移到政策文献中,运用政策文献计量法对政策文献进行量化分析。

政策文献计量分析法可以将政策文本的发文部门提取出来进行编码,形成发文部门之间的关系数据,再利用网络分析法对关系数据进行量化分析,以计算部门间合作网络的特征。近年来,国内学者已经开始运用政策文献计量分析法探讨科技发展[2](P68)、退役军人安置[3](P142)、互联网治理[4](P91)、住房保障[26](P44)、食品安全监管[32](P18)等领域组织合作网络。

上述研究为探讨公共卫生事件应急管理中政府部门间合作网络提供了重要的经验性支撑。本文以公共卫生事件应急管理期间国务院层面颁布的部门联合行文为经验材料,利用政策文献计量分析法对政策文献进行量化分析,进而考察公共卫生事件应急管理中政府部门间网络的变化。

本研究选取2003年抗击“非典”疫情、2009年防控“甲流”、2020年应对新冠肺炎疫情三个案例进行比较分析。比较案例研究的优势在于:通过对典型案例“深描”的比照,从而实现从故事到知识的转化[33](P15)。比较案例研究是应急管理的基本研究方法之一,已经广泛用于探讨应急管理体系[34](P58)、地震应急响应组织合作网络[16](P981)[17](P1)、公共卫生事件应急指挥体制[33](P15)、地震救灾体制[35](P25)的相关研究。之所以选取上述三个案例开展比较研究,主要原因在于:一方面,它们均为中国过去20年发生的重大传染病疫情,对同类事件比较具有“可控性”,有利于提高结论的可靠性[33](P15);另一方面,它们发生在公共卫生应急管理体系不同的发展阶段(联防联控机制建立前、建立初期、完善期),政府部门间的合作模式表现出显著差异,有助于揭示过去20年来重大公共卫生事件应急管理中政府部门间合作网络的变化。

基于“北大法律信息网”数据库,研究团队以“非典”和“SARS”“H1N1”“甲型流感”“新型冠状病毒肺炎”“新冠”为主题词和标题内容进行检索,收集中央层面各机构联合发布的政策文献。在此基础上,结合中央政府门户网站、国家卫健委、财政部、民政部、科技部等相关部门网站进行对比补充。为提高数据的针对性、有效性和代表性,本研究按照以下三项原则对样本数据进行筛选:一是仅选取中央政府相关部门发布的政策文本,不包括地方政府发布的法律法规和政策;二是与疫情防控主题高度相关,排除仅泛泛提及疫情的政策文献;三是政策文本类型主要选取部门间联合发布的通知、意见等,不包括单个部门发布的政策或者非正式文件。依据上述筛选标准,最终共获得262份政策文献(“非典”66份、“甲流”19份、“新冠肺炎”177份)。

本研究将政府部门看作网络中的“行动者”,以部门间的联合发文行为建立“行动者”之间的关联关系。为此,研究团队对于每一份政策文献的发文部门进行提取分离,构建部门间联合发文关系矩阵。本研究中所指的组织联合发文关系矩阵分为关系网络矩阵与强度网络矩阵。关系网络矩阵构建的依据是组织是否存在联合发文行为,为二值型矩阵,即矩阵中各元素的值只有0和1,0代表着组织间无发文关系,反之1代表着组织存在发文关系。强度网络矩阵的构建不仅考虑了组织间是否存在发文关系,还考虑了组织间关系的强度(即联合发文次数),为多值型矩阵,值的大小代表着部门间联合发文次数的多少。

在进行整体网分析时,本文主要使用强度网络矩阵,其原因在于强度网络矩阵为多值矩阵,同时反映部门合作关系的丰富性与合作的强度,有助于分析整体网络对核心机构的依赖程度和组织间合作关系的密切程度。在个体网分析中,本文使用关系网络和强度网络对组织在网络中的角色进行分析。

在数据编码和分析过程中,本研究遵循两条原则。首先,考虑到不同时期相关政策主体的机构变动和职能调整,有必要针对政策主体的变化进行技术上的处理。本文统一采取2018年机构改革后的部门名称,以便于比较部门角色的变化。例如,虽然从2003年“非典”至今,卫生部门的名称发生了多次变动,但本研究将其统一编码“国家卫健委”。又如,在2013年机构改革中,铁道部实行铁路政企分开,分为国家铁路局和中国铁路总公司(后改为国家铁路集团),本研究分别编码为“国家铁路局”和“国家铁路集团”。其次,在网络分析时暂不考虑发文层级这一因素,部分“部委办发”“部委司发”的文件,本文仍将其当作由部委联合发布。例如,《财政部办公厅教育部办公厅关于切实做好学校疫情防控经费保工作的通知》由财政部办公厅、教育部办公厅联合发布,但在编码中将其视为由财政部、教育部联合发布。

四、应急响应中政府部门间合作网络实证分析

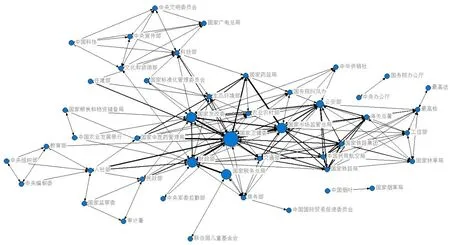

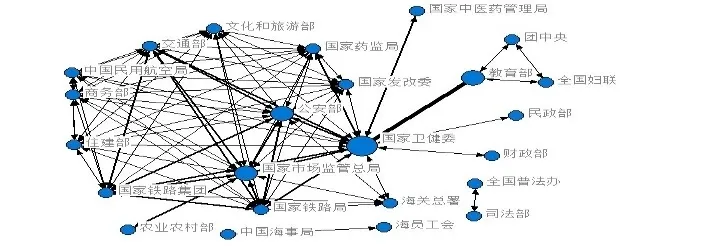

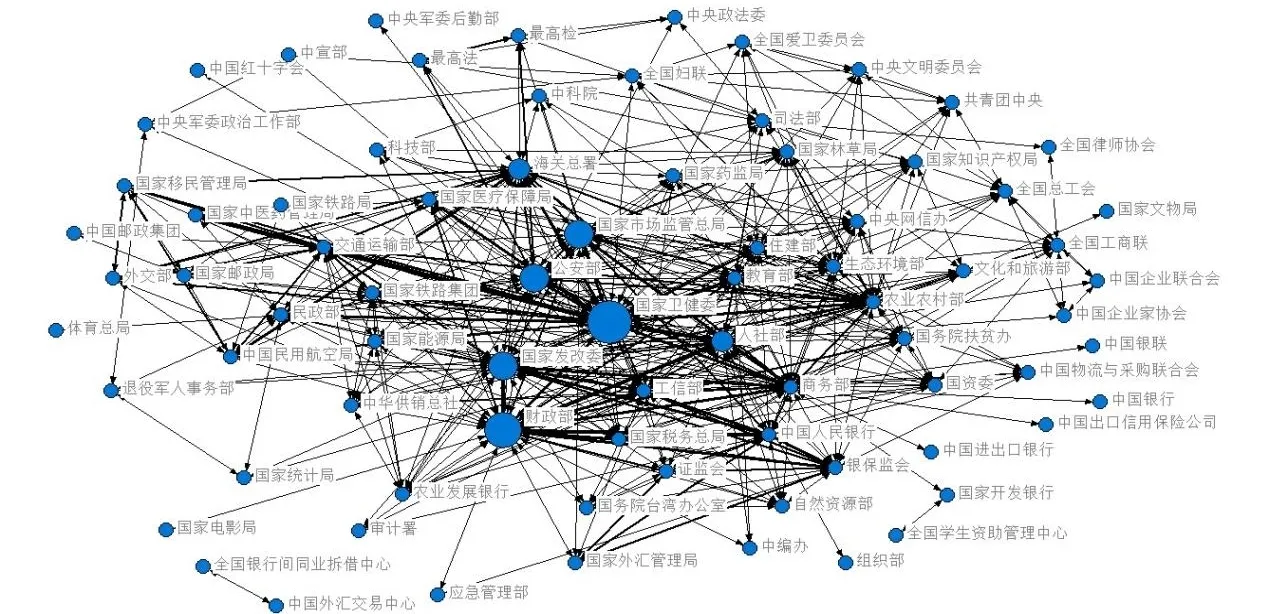

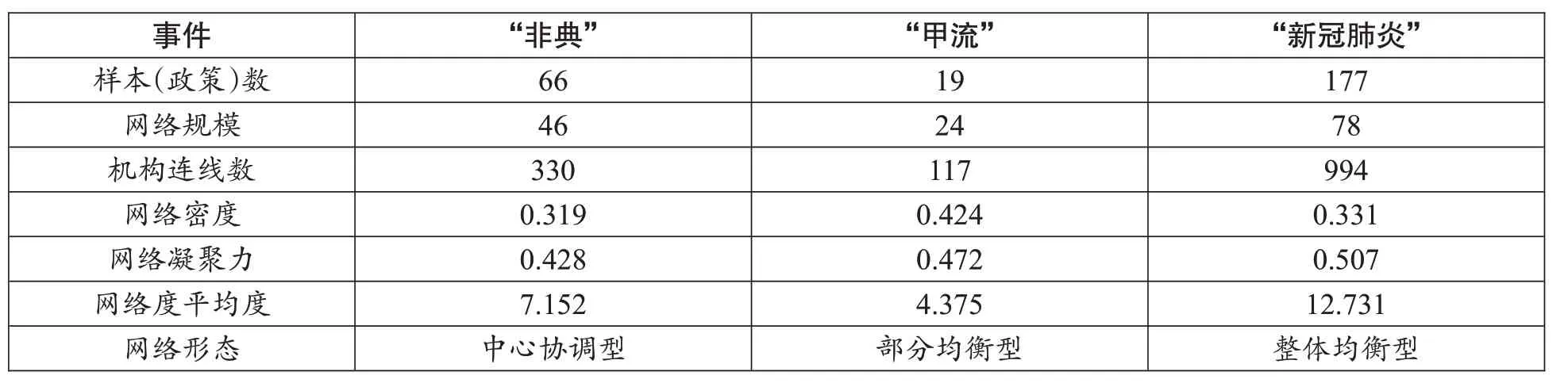

本研究利用Ucinet6.1计算网络密度、网络凝聚力和网络度平均度等指标(见表1),并使用NetDraw软件绘制部门合作网络图(见图1、图2、图3)。下文将以集体网和个体网的变化为对象进行分析。

图1 “非典”应对中部门间合作网络图

图2 “甲流”应对中部门间合作网络图

图3 “新冠肺炎”应对中部门间合作网络图

表1 三次重大疫情防控中的部门合作网络结构特征

(一)整体网:网络结构变化分析

网络节点代表参与发文的部门,节点的大小以该节点参与联合行文的总数多少对应设定,节点越大,表明部门参与发文的次数越多。节点之间的连线表示机构间的联合发文关系,连线越粗,表明两个部门之间的联合行文次数越多。

1.2003年“非典”疫情间的部门间合作网络。2003年发生的“非典”疫情,是中国在21世纪遭遇的第一场大范围传染病。“非典”疫情先后在国内24个省区(市)传播,共波及266个县和市(区),累计报告临床诊断病例5327例,治愈出院4959例,死亡349例[36]。面对不断肆虐的“非典”疫情,国务院决定成立“全国防治非典型肺炎指挥部”,由中共中央、国务院、军队系统和北京市的30多个部门和单位组成,下设防治、卫生检疫、科技攻关、后勤保障、农村、宣传、社会治安、外事、教育、北京10个工作组和1个办公室。

药房应开通专门咨询热线,以供临床医生与药师间的交流,临床医师通过热线向药师咨询有关喹诺酮类药物的相关问题,并给予详细解答,并及时评点医师的处方,避免发生处方不合理。定期召开药师、医师的讨论会,不断解决实际问题,促进质量持续改进。

在此次疫情的应对中,参与联合发文的部门数量达到66个,联合行文数量为66份,共形成330对合作关系。如表1所示:“非典”应对中部门间合作网络的凝聚力达到0.428,表明该网络中存在权力较为集中的核心机构,整个网络存在向核心机构聚拢的趋势。由图1可知:国家卫健委位于组织网络的核心位置,网络围绕国家卫健委这一组织展开。进一步考察发现:国家卫健委参与34份政策文献的发布,占到政策文献总样本量的51.6%;其与23个部门形成合作关系,占全部合作关系的50.0%,显示国家卫健委在此次疫情应对中发挥主导作用。此外,网络度平均度为7.152,平均每个部门和其他7-8个部门形成互动关系,部门联系较为密切。

2.2009年“甲流”疫情中的部门间合作网络。2009年发生的“甲流”疫情最初在北美地区爆发,后传入中国,并成为21世纪第一次全球流感大流行。截至2010年3月31日,全国31个省份累计报告甲型H1N1流感确诊病例12.7余万例,其中境内感染12.6万例,境外输入1228例,死亡病例800例[37]。面对这次疫情,国务院建立了由国家卫健委牵头的“多部门人感染猪流感联防联控工作机制”(后改为“国家应对甲型流感联防联控工作机制”,简称联防联控机制),以增强跨部门的联动。国务院联防联控机制由33个部门和单位组成,下设综合、口岸、医疗、保障、宣传、对外合作、科技、畜牧兽医等8个工作组和专家委员会,从而形成了“8+1”的联防联控格局。

在这次疫情应对中,参与联合行文的部门数量为24个,联合行文的数量为19份,共形成117对合作关系,构成了一个小型网络。由表1可知:“甲流”应对中部门间合作网络的凝聚力为0.472,较“非典”时期有所增强,显示网络开始趋向于均衡结构。虽然国家卫健委仍占据网络核心,但国家市场监管总局、公安部与国家卫健委的差距缩小。此外,网络度平均度较低,仅为4.72,说明部门间的联系不紧密。

3.2020年“新冠肺炎”疫情中的部门间合作网络。2020年发生的新冠肺炎疫情,是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。截至2020年11月20日24时,全国范围内31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例86414例,累计死亡病例4634例[38]。针对此次新冠肺炎疫情,国务院决定由国家卫健委牵头成立“应对新冠肺炎疫情联防联控工作机制”,成员单位包括32个部门,下设疫情防控、医疗救治、科研攻关、宣传、外事、后勤保障、前方工作等多个小组。

在此次疫情的应对中,参与联合发文的部门数量多达78个,联合发布的政策文献为177件,共形成994对合作关系。如表1所示:新冠肺炎应对中的部门间网络的凝聚力为0.507,相较于“甲流”时期进一步增强,表明机构间的权力分配更平均,地位趋向于平等,机构间存在更多、更有效的资源和信息流动。具体表现为:除国家卫健委、国家市场监管总局以及公安部门之外,财政部、商务部、国家发改委等部门在网络中所扮演的角色由协助支持向主导配合转变,更多的组织位于网络中心位置。新冠肺炎疫情应急管理网络的度平均度为12.731,即平均每个组织与12-13个组织互动,说明机构间的合作频率较高、合作关系较为紧密。

4.政府部门间合作网络的变化趋势及因素分析。如图4所示:在“非典”疫情、“甲流”疫情以及新冠肺炎疫情应对中,部门间合作网络呈现出不同的形态。在“非典”的应对中,部门间互动较为频繁,关系较为紧密,然而网络存在权力集中的核心机构,形成以卫生部门为核心的中心协调型网络。在“甲流”的应对中,网络凝聚力比“非典”时期有所提升,趋向于均衡结构,但政府部门间的合作水平不高,联系不够紧密,整体网络呈现出凝聚力强、度平均度较低的局部均衡结构。在新冠肺炎疫情的应对中,无论是网络凝聚力还是网络度平均度均有显著提升,机构间的合作关系紧密,网络不易受到个别部门的影响,且部门间权力分布平均、地位平等,网络呈现出凝聚力高、度平均度高的整体均衡型结构。

图4 政府部门间合作网络形态与影响因素

从指标上来看,网络形态的变化表现为两个方面:一是网络平均度呈现出波动上升的趋势,说明组织间联系先减弱后增强;二是网络凝聚力不断上升,说明网络越来越趋向于均衡结构。这两大变化趋势可能与两大因素有关:公共卫生事件的应对难度和应对机制。如图4所示,从应对难度来看,从难到易,三次疫情排序依次是新冠肺炎、“非典”“甲流”。需要指出的是,“甲流”虽然比“非典”造成的感染人数和死亡人数多,但其死亡率却低于“非典”,对社会造成的影响也低于“非典”。应对难度大的公共卫生事件需要更多的组织参与,并加强彼此之间的联系,这也解释了为什么“非典”和新冠肺炎疫情应急管理网络的度平均度更高。从事件的应对机制来看,“非典”主要依托指挥部权威实现多部门联动,而“甲流”和新冠肺炎疫情则更多依托卫生部门牵头的联防联控机制。相比于指挥部机制,联防联控机制中部门地位更加平等,使得网络凝聚力不断提高,网络也越趋向于均衡结构。

(二)个体网:组织角色变化分析

由于核心—边缘结构的量化过程较为复杂,本研究利用Ucinet中的核心—边缘分布功能分别对关系网络和强度网络进行分析,并通过赋予临界值划分核心、半边缘和边缘三个层次。其后,基于“关系核心—强度核心”分析框架,对核心部门角色进行分析。

1.基于关系网络的核心—边缘分析

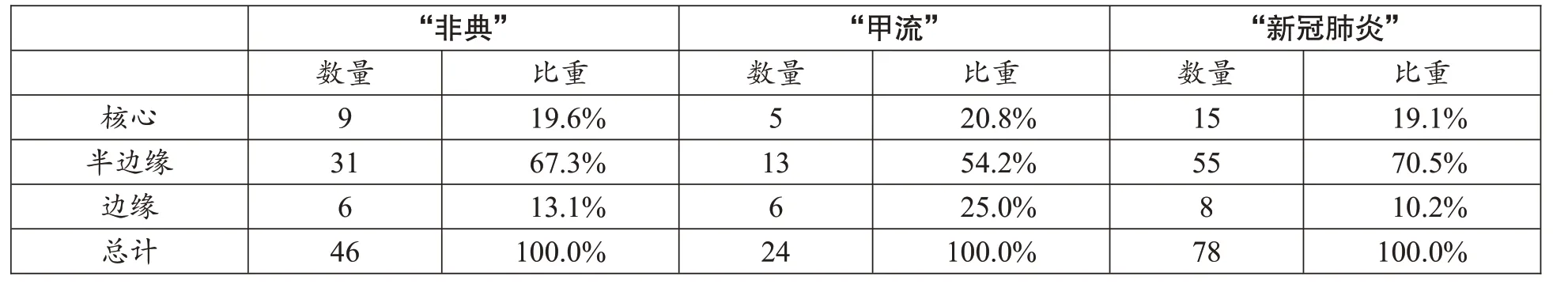

在本研究中,关系网络通过一个二值邻接矩阵来表示,矩阵中各元素值(0或1)代表节点之间是否存在直接联系。根据Ucinet6.1处理后所得核心度估算结果,并综合考虑各层次的区分程度进行划分。在关系网络中,假设组织i的核心度为C(i),网络的整体平均核心度为C(mean),网络核心度的标准差为C(std Dev)。若C(i)≥C(mean)+C(std Dev),则判定i位于网络核心区域;若C(mean)+C(std Dev)>C(i)>|C(mean)-C(std Dev)|,则判定i位于网络半边缘区域;若C(i)≤|C(mean)-C(std Dev)|,则判定i位于网络边缘区域。表2显示:在三次疫情应急响应的政府部门间合作网络中,核心成员的比重较相对稳定,均保持在20%左右;边缘成员的比重在总体上呈现下降趋势。

表2 “非典”“甲流”“新冠肺炎”应对中基于“关系网络”的核心—边缘结构各区域部门分布

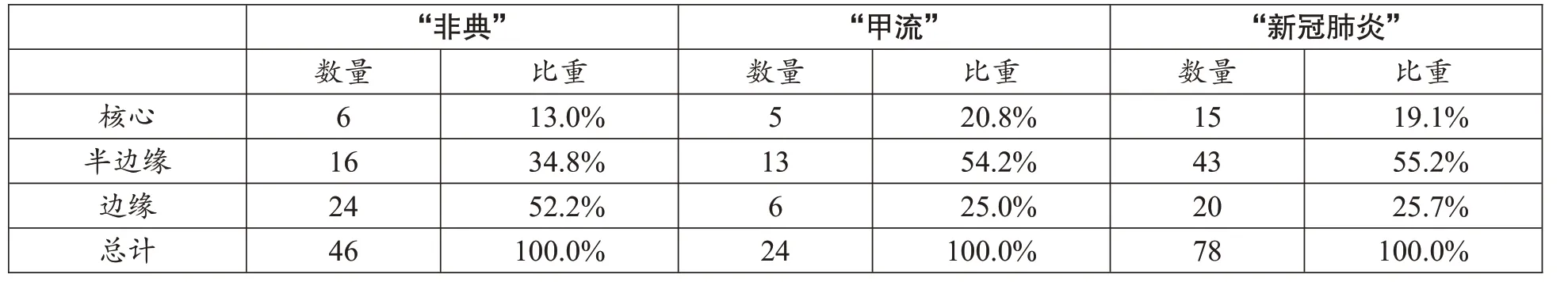

2.基于强度网络的核心—边缘分析

在基于强度网络的核心—边缘分析中,本文采用多值链接矩阵,矩阵中各元素值不仅代表了节点之间是否存在直接链接,还代表了节点之间联系的强度。强度网络的核心—边缘模型构建方法与层次划分标准与关系网络保持一致。根据Ucinet6.1软件处理后所得核心度的估算结果,各区域的部门分布如表3所示,可以发现:位于网络核心区域与半边缘区域的部门的比重均有所上升,而位于边缘区域的部门的比重则不断下降,这意味着越来越多的网络成员位于网络核心或者半边缘地区,而位于边缘地区的部门数量减少。

表3 “非典”“甲流”、新冠肺炎疫情应对中基于“强度网络”的核心—边缘结构各区域部门分布

3.基于上述两种核心—边缘交叉分析

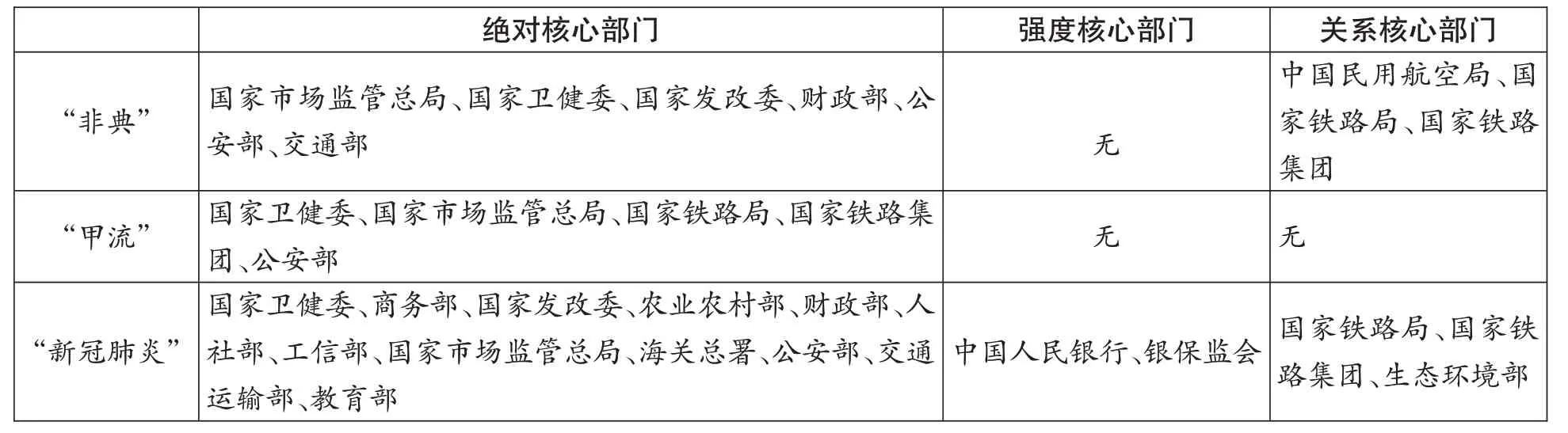

从前文对关系网络和强度网络进行核心—边缘分析中不难看出:两个网络的核心组织存在差异,但也不能排除二者存在部分交叉重叠的可能性,即一些部门同时具有丰富的合作关系和较强的合作强度。基于“关系核心—强度核心”分析框架,可将整个网络中的核心成员分为四类:绝对核心部门(关系和强度双核心)、强度核心部门、关系核心部门和非核心部门。

表4显示:总体来看,关系核心度和强度核心度存在明显的关联性。在三次疫情应对中,一共出现了19个核心部门,且大部分为绝对核心部门,意味着这些部门之间既有丰富的合作关系,合作的强度也很高。由表4可知:在三次重大疫情防控中,国家卫健委、国家市场监管总局、公安部三个部门始终为绝对核心部门,这体现了该部门间合作网络相对稳定的一面。与此同时,组织角色的变化则体现在以下三个方面:一是以人社部、农业农村部、海关总署为代表的组织由网络的非核心部门晋升为绝对核心成员,遵循“非核心部门→绝对核心部门”的变化路径,使得绝对核心部门的规模不断扩大;二是以中国人民银行、银保监会等为代表的金融部门与生态环境部由网络的非核心部门晋升为网络的强度核心成员,遵循“非核心部门→强度核心部门/关系核心部门”的变化路径;三是以国家铁路局、国家铁路集团为代表的交通部门在关系核心部门与绝对核心部门之间来回变动,遵循“关系核心部门→绝对核心部门→关系核心部门”的变化路径。

表4 核心部门交叉分类

五、结论与建议

本研究从部门间网络视角出发,在整体网和个体网两个层面分别构建分析框架,选取2003年“非典”、2009年“甲流”、2020年新冠肺炎三次疫情进行跨案例比较,分析中国重大公共卫生事件应急管理中政府部门间合作网络的变化,得到以下结论。

整体网变化趋势:在整体网层面,随着重大公共卫生事件复杂性增强和应对机制的完善,政府部门间合作网络趋向于密集化和均衡化。密集化意味着组织间的合作更为频繁、关系更紧密;而均衡化则意味着组织间权力分配较为平均、地位趋于平等,网络存在更多、更有效的资源和信息流动。

在风险社会背景下,突发事件具有不确定性、突变性、复杂性、随机性和演化性等特征,超出了单个主体的风险认知范围和应对手段的可控程度,应急管理对跨界响应的需求增强。“非典”“甲流”、新冠肺炎等案例表明:重大公共卫生事件不仅直接危害人的生命健康,还可能导致经济社会活动的停滞。这就需要各部门围绕阻断疫情传播、患者救治、企业纾困、稳定就业等政策议题加强合作与沟通、以应对外界环境的不确定性。突发事件的不确定性和复杂度越大,越需要加强组织间的合作与沟通,及时反映外界需求与环境的变化[40](P189)。

从应对机制上看,2009年以后中央政府逐步建立和完善了联防联控机制,以增强跨部门的协同。相比于以指挥部为中心的“命令—服从”式管理模式,联防联控机制是一种基于相互协商的“共同参与”型管理模式[33](P14),成员地位更平等,网络不易受到个别机构的影响。与此同时,随着联防联控机制的不断完善,组织间的职能边界得以进一步厘清,合作成本得以进一步降低,组织合作更加密切。以边境口岸检疫为例,2012年国家质检总局、公安部、交通运输部、铁道部、卫生部、海关总署、民航局等部门共同制定《口岸新型冠状病毒疫情联防联控技术方案(试行)》,以规范边境口岸的检验检疫工作。由于这一方案明确了边境检疫环节中的部门职责以及工作流程,在此次新冠肺炎疫情防控进入防境外疫情输入阶段发挥了重要作用。

个体网变化趋势:在个体网层面,随着网络趋向于密集化与均衡化,越来越多的组织跻身于网络的核心区域,网络绝对核心成员的规模呈现出扩大的趋势,这意味着网络核心区域组织及其承担的功能更加多元化。

基于组织合作网络的核心—边缘分析发现:除国家卫健委、市场监管总局、公安部之外,人力资源和社会保障部、农业农村部、海关总署、教育部等部门从网络的边缘成员跻身于网络的绝对核心成员。结合图3可以发现,其他组织围绕这些核心部门形成了以功能为导向的子群,而绝对核心成员之间的合作成为沟通不同子群的重要途径。随着职责边界的厘清和合作成本的降低,组织在应急响应中更容易围绕特定的目标而建立起合作关系,形成关系密切的子群。研究表明:如果网络存在多个子群,且当不同子群之间有共同成员时,则有助于提高网络绩效[41](P453)。对部门间的联合发文进一步分析可以发现:人力资源和社会保障部、农业农村部、海关总署、教育部等核心部门隶属于多个功能子群,并成为子群之间的沟通桥梁。以人社部为例,既与国家卫健委、财政部等部门一起在保障医务人员安全方面发挥重要作用,又与教育部、国家税务总局、全国工商联等部门合作,以维护劳动关系稳定与促进就业。

本文对现有应急管理组织间网络研究的贡献有三点:一是近年来的应急管理部门间网络大多聚焦于自然灾难,本研究则选择了学界较少关注的公共卫生事件为研究案例,从而丰富和扩展了对于不同突发事件场景中应急管理部门间网络运行机理的认识;二是既有的研究大多为单案例研究,对应急管理部门间网络的动态变化存在探讨空间,本研究选取三个案例进行比较分析,揭示了过去20年来重大公共卫生事件应急管理中政府部门间合作网络的变化,显示了其在突发事件中学习改进的总体趋势;三是以公共卫生事件应急管理为例,验证了应急管理组织间合作的一般规律,即突发事件越复杂,越需要加强组织间的合作与沟通,以提升应急响应系统的灵活性,获取更高的网络绩效,这进一步支持了康佛特、卡普库等人的研究发现。

随着联防联控机制在新冠肺炎疫情防控中发挥着关键性作用,可以预见,在未来一段时间内,联防联控机制将成为应对重大传染病疫情主要模式。根据国家公共卫生应急管理体系“补短板、堵漏洞、强弱项”的要求,国务院联防联控机制的运行在总体上虽然高效,但仍然存在一定的提升空间。随着网络趋向于均衡化和网络核心成员复杂化,未来优化部门间合作网络的重点在于各部门之间协调。基于此,本文提出以下两点建议。

第一,保障牵头部门的权威,以进一步提升跨部门协调联动的效率。整体网分析结果显示,网络的凝聚力不断提高,部门间合作网络趋向于整体均衡。然而,也有研究表明,过于均衡型网络形态并不一定能有效提高网络绩效,只有网络中心度适度,互动关系集中在少数核心组织且核心组织之间相互协调时,合作网络绩效才会提高[42](P699)。既有对联防联控机制的研究也表明,联防联控机制在涉及利益、职责划分等问题上,由各部门间自行协调不如直接由一个统一的上级领导进行协调更有效率[5](P233)。因此,未来在对联防联控机制完善过程中,需要保障国家卫健委、国家市场监管总局、财政部等牵头部门的权威,增强其协调能力,以进一步提高网络绩效。

第二,加强核心成员的管理。从整体网分析结果和个体网分析结果可以看出,随着网络趋向于均衡化,越来越多的部门成为网络核心成员。随着网络核心成员规模的扩大,其各自代表的利益也越来越多元化和复杂化,需要在核心成员间建立协调机制,并对核心部门的合作行为进行有效管理,以提高网络绩效。例如,进一步厘清核心部门的职责,更加明确责任边界,减少由部门职责交叉造成的空白或灰色区域,降低合作冲突。

需要指出的是:本研究侧重于探讨政策文献的外部结构特征,有一定的局限性。在下一步的研究中,还需要加强对政策内容的量化分析,通过对记录政策内容的文本数据进行类目建构和编码,可对联合行文内容或者是主题的变化进一步探讨。此外,由于政策文献可能无法完全捕捉部门间合作网络的全部,后续的研究可运用网络分析法,进一步研究公共卫生事件应急管理部门间实际行动网络的特征。