农业固定资产投资对全球粮食增产的影响

——基于不同收入组的绩效差异

2021-07-08朱满德程国强

朱满德,张 琪,程国强

(1.贵州大学 经济学院,贵州 贵阳 550025;2.中国人民大学 农业与农村发展学院,北京 100872)

一、问题的提出

消除饥饿和营养不良是联合国可持续发展“零饥饿”目标的重要内容,是全世界共同的使命。尽管全球在减少饥饿和营养不良方面取得显著成效,但“零饥饿”目标仍然面临严峻挑战。联合国粮农组织(FAO)数据显示,2008 年全球粮食危机期间,饥饿人口大幅增加至9.15 亿人,发展中国家遭受的冲击尤为严重[1];而据《2020 年世界粮食安全和营养状况报告》估计,2019 年全球饥饿人口达6.9 亿人,中度或重度粮食“不安全”人口约有20 亿人[2]。2020 年新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延,对世界粮食生产和贸易的影响在持续加深,诱发全球粮食危机的风险仍在积累,粮食市场预期可能愈加恶化,需密切关注全球粮食生产和粮食安全形势[3,4]。

增加农业投资是扩大粮食生产和有效供给、消除饥饿和营养不良的最大动力。20 世纪70 年代粮食危机后,主要国家纷纷增加对农业部门的投资,以改善农业基础条件和提高农业生产率,大大缓解了粮食不安全状况。2006—2008 年新一轮全球粮价上涨,各国农业投资大幅增长,促进了各国乃至全球粮食增产。根据FAO 数据①,全球农业固定资产投资从2001 年的2586 亿美元持续增长到2014 年的4251 亿美元,增长了64%。其中,中高收入国家农业固定资产投资由442 亿美元增长到1143 亿美元,中低收入国家由492 亿美元增长到982 亿美元,两者共贡献了72%的增长;高收入国家农业固定资产投资水平较高且比较稳定,增长幅度小;低收入国家农业固定资产投资增长速度较快,但水平依然较低[2]。总之,农业投资与一国经济发展水平、农业投资能力和农业固定资产存量等都有关。

已有文献对农业投资与粮食增产之间的基本关系进行了探究,并形成了丰硕成果。速水佑次郎等[5]观察到,20 世纪50—60 年代印度、泰国、越南、墨西哥等大部分发展中国家对土地开发与平整、灌溉工程建设与改良的投资很好地促进了粮食生产技术变革与传播,农业生产率和粮食产量得以快速提升。Rosegrant 等[6]考察了印度尼西亚的粮食生产,发现农业投资对粮食产量具有重要影响。蔡保忠等[7,8]认为农业基础设施投资与中国粮食增产具有“双向”促进关系,并进一步发现中国农田水利设施和电力基础设施对粮食增产贡献更为显著。Onofri 等[9]研究认为,农业固定资产投资通过增加要素的规模报酬和促进对私人资本的长期需求而影响农业生产及其产出。朱晶等[10]实证检验表明,农业基础设施投资可通过节本增效和提高生产率作用于粮食增长。Rakotoarisoa[11]通过国际比较发现,基础设施(如农业灌溉、农村交通和电力等)差距是加剧发达国家和发展中国家之间稻米生产率差异的重要因素。经济合作与发展组织预计2050年全球粮食增产将主要依靠农业灌溉设施投资和农业技术研发投资[12]。

综上,关于农业投资和粮食增产的研究尤其是农业固定资产投资和粮食增产之间关系的研究取得了不少成果。然而,已有研究也存在一些不足。首先,大多数文献研究范围主要集中于某个国家或地区,鲜有基于全球视角对不同收入国家分组进行研究。不同国家发展水平不同,对农业固定资产投资力度也不同,导致不同国家或地区的农业生产所需配套设施条件存在较大差异,这势必造成粮食增产效应不同。其次,现有文献研究农业固定资产投资对粮食增长影响时较少考虑粮食增产效应对固定资产的影响,国内仅有少数学者注意到这一互为因果的内生性问题。不同国家由于发展的需要,粮食增产也会激励政府及社会各界增加农业固定资产投资。基于此,本文将采用全球116 个粮食生产国的面板数据(进一步分为高收入组、中高收入组、中低收入组和低收入组)实证研究农业固定资产投资与全球粮食生产的关系,在考虑变量内生性问题的基础上,构建联立方程模型进行实证检验和比较分析,深入探究粮食增产动能和潜力及其不同国家的异质性,以期为不同国家激励粮食生产、增加粮食供给提供可能的努力方向。

二、理论分析与模型构建

1.理论分析

农业固定资产投资与粮食生产、粮食产量具有相互影响关系。一方面,农业固定资产投资可以通过改善农业生产条件(包括农田、灌溉、电力、道路)、农业物质装备(如机械)、农业科研设施设备、农村交通运输和市场设施条件等途径来促进粮食生产发展、提高粮食生产效率和推动粮食高质量发展[13,14]。例如,对土地综合治理和改善灌溉条件的农业投资可以直接提升土地生产率,提高粮食单产水平;因投资增强农业抗灾减灾能力和减少灾害损失可以间接提升土地生产率;持续改善基础设施和生产条件有助于实施农业机械化作业和规模经营;增加农业机械等物质装备可有效替代劳动并提高劳动生产率。中国的实践还表明,农业固定资产投资一定程度上推动了适度规模经营,培育了农业新型经营主体,优化要素配置(如增加良种、机械等优质要素投入),提高了全要素生产率;另外,农业固定资产投资可促进种植结构“趋粮化”发展,增加种植面积,促进粮食增产[15,16]。同样,农业科研投资增加能够促进农业生产技术进步,从而提高农业整体产出效率和产出水平。增加粮食产后的仓储和市场等设施投资,则可降低损耗、提升粮食交易便利性,引导并促进粮食生产发展。

另一方面,粮食的增产效应可能进一步引起政府、农场主等主体对农业生产的关注或重视,进而诱发农业固定资产投资的增长。粮食增产带来的收益和信心将激励农场主增加、完善和维护基础设施和引进农业机械等生产设备。通过基础设施建设和农业机械等固定资产投资,在增加粮食供给、减少饥饿和营养不良方面取得显著成效后,低收入国家将会着力增加对农业部门的投资尤其是更为直接有效的农田水利等固定资产投资。农场主、农户等通过增加农田水利、农业机械等固定资产投入获得粮食高产和高收益后,亦有动力增加更先进的农业机械投入、完善农田水利设施等。而政府在绩效激励和粮食目标倒逼作用下,会通过政策引导来撬动社会资本增加农业固定资产投资[17]。这种互动互促作用正是推动世界粮食生产发展的重要动力。

2.联立方程模型构建

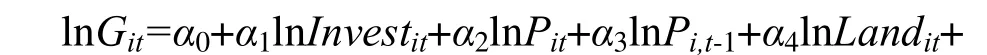

变量之间互为因果可能产生内生性问题,并导致参数估计有偏。为了准确考察农业固定资产投资与粮食产量间的关系,本文参考已有研究[7,18,19],根据粮食产量影响因素、农业固定资产投资影响因素构建如下联立方程模型②:

联立方程式中,Git为i国t年粮食产量;Investit为农业固定资产投资;Pit为粮食价格,Pi,t-1为滞后一期的粮食价格;Landit、Laborit、Fertit、Pestit分别表示土地、劳动、肥料、农药投入;Agrit、Perdgpit、Popdenit分别表示农业发展水平、人均国内生产总值(人均GDP)和人口密度;εit、φit表示随机干扰项。

三、数据来源与变量说明

样本选择优先考虑数据的可得性,即基于联立方程模型所包含的指标在FAO 数据库与世界银行数据库的数据可得性,再进一步考虑样本代表性。通过数据收集处理,本文最终选择了包括美国、加拿大、澳大利亚、中国、俄罗斯、巴西、印度等在内的全球116 个粮食生产国作为考察对象,覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美、南美和大洋洲;2018 年累计粮食播种面积6.5 亿公顷、产量28.1 亿吨,分别占到全球粮食总播种面积和总产量的90%和95%,因而具备较强的代表性。考察时期为2001—2017年,主要是国际数据更新迟滞,部分核心指标尚未能更新至2018 年。

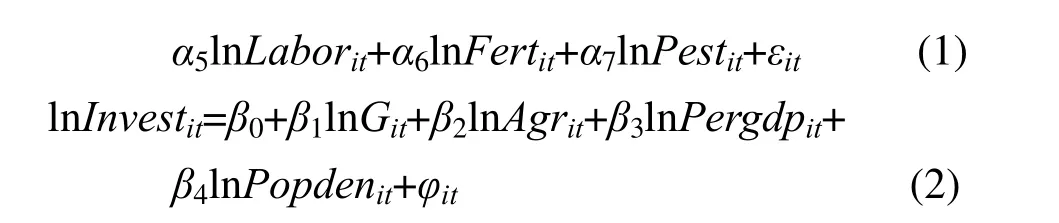

由于116 个国家样本之间存在巨大差异,本文不仅将其作为一个整体考察,同时还根据世界银行分类标准,将所有样本细分为高收入国家(41 个)、中高收入国家(36 个)、中低收入国家(24 个)和低收入国家(15 个)四组,分别考察不同组别农业固定资产投资与粮食产量关系的异质性,具体的国家分组见表1。

表1 116 个样本国家及其分组

核心变量:粮食产量采用FAO 数据库的谷物产量表示,包括小麦、稻米、玉米、高粱、大麦、燕麦、黑麦、荞麦、藜麦、小米等15 种谷物产量之和。农业固定资产投资采用当年农业固定资本形成额表示,反映农业固定资产投资的强度。上述数据均来自FAO 数据库。控制变量:粮食价格采用谷物生产者价格指数表示,反映粮食价格变动。土地投入采用15 种谷物收获面积之和表示。较之耕地面积,谷物收获面积考虑了土地复种、弃耕等现象,更能真实地反映粮食生产中的土地投入情况。劳动投入采用农业部门就业人数表示。肥料投入采用农业氮磷钾肥使用量总和表示。农药投入采用农药使用量表示。农业发展水平采用劳均农业增加值表示。经济发展水平采用人均GDP 表示。人口密度采用每公顷人口数表示。其中,粮食价格、谷物收获面积、肥料使用量、农药使用量、农业增加值数据来自FAO 数据库;农业部门就业人数、人均GDP、人口密度数据源于世界银行数据库。

为了数据具有可比性,本文对所有含有价格因素的变量调整为2010 年不变价格,其中农业固定资产投资平减指数和GDP 平减指数来自FAO 数据库。对个别缺失数据,采用拉格朗日插值法补全。为平滑变量波动,对变量采用对数化处理,且联立方程等式两边经对数化处理的待估系数具有弹性的经济含义。变量统计性描述如表2 所示。

表2 变量统计性描述

四、模型估计与结果分析

对联立方程模型有两种估计方法:一是单一方程估计法,即对每一个方程分别进行估计,因忽略了不同方程之间及其扰动项之间的联系,只考虑联立方程中有限的信息,又称有限信息估计法。二是系统估计法,即把联立方程作为整体联合估计,因充分考虑了系统内全部信息,又称完全信息估计法。当联立方程模型存在内生性问题时,较单一方程估计法,系统估计法更有效率[20],如常用的三阶段最小二乘法(3SLS),本文拟选用系统估计法。

联立方程模型必须是可识别的才能进行估计,因此需事先进行可识别性判定。上述联立方程包含农业固定资产投资与粮食产量2 个内生变量,以及价格滞后项与外生变量构成的前定变量。根据模型识别的秩条件(充分条件)和阶条件(必要条件)判定显示,上述联立方程均可识别,且均为过度识别。

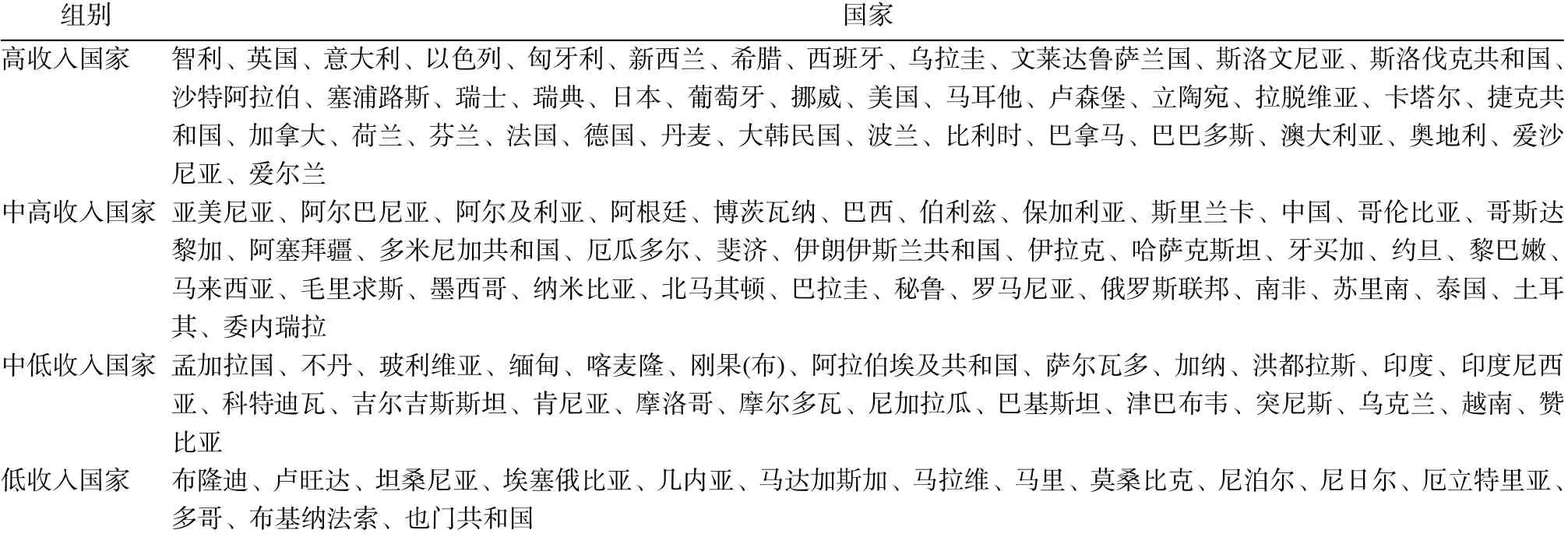

采用系统法估计联立方程的前提条件是变量间存在内生性,即方程间存在联立性,否则将引起估计偏差[21]。本文选取Hausman 内生性检验法进行检验,首先将某个方程中某个内生变量与所有外生变量进行简单OLS 回归,得到残差值;其次将所得残差值带入该内生变量所在方程进行简单OLS 回归;最后观察残差值t检验的显著性(P值),若显著,则拒绝“不存在内生性”原假设,表明存在内生性;反之,则不存在内生性。Hausman 检验显示,方程1 农业固定资产投资和方程2 粮食产量均在1%显著性水平上通过t统计量检验,表明均为内生变量,即方程具有联立性(表3)。

表3 Hausman 内生性检验结果

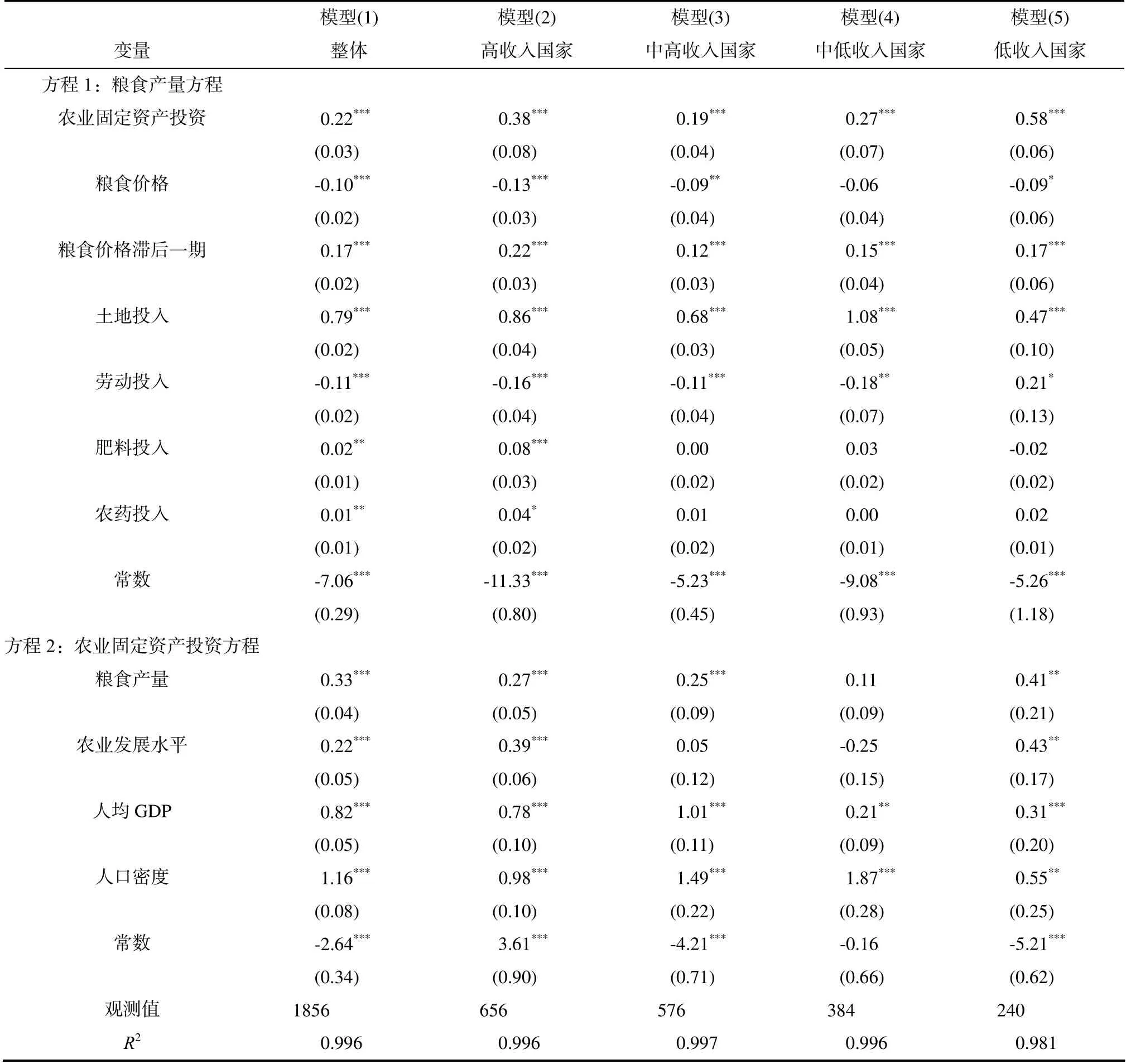

考虑到个体因素和时间因素的可能影响,采用F统计量检验模型是否存在个体效应和时间效应影响。结果显示,方程1 和方程2 个体效应检验的F统计量P值均为0.00,时间效应检验的F统计量P值分别为0.47、0.97。结果表明两个方程均存在个体效应,因此引入国家组别这一虚拟变量控制个体因素,并采用3SLS 法对联立方程进行估计,结果见表4。其中,模型1 是所有116 个样本国家的联立方程模型整体性估计结果,模型2—模型5 分别是高收入国家组、中高收入国家组、中低收入国家组和低收入国家组的分组估计结果。

表4 联立方程模型估计结果

1. 农业固定资产投资对粮食增产的影响及不同国家差异分析

增加农业固定资产投资能够有效促进粮食增产。整体估计显示,全球农业固定资产投资的弹性系数为0.22,且通过1%水平显著性检验,这意味着其对全球粮食产量有显著正向作用;通过系数的比较可知,农业固定资产投资的粮食增产效应仅次于增加土地投入的作用。分组结果进一步显示,四组弹性系数均在1%水平上显著正向影响粮食产量,但有明显分异现象。其中低收入组弹性系数最大,高达0.58,对粮食产量的影响最显著;高收入组次之,为0.38;中低收入组和中高收入组系数分别为0.27 和0.19。这表明,世界各国均可以通过增加农业固定资产投资,改善农业基础设施和生产条件,强化农机等物质装备和科技支撑,增加粮食播种面积、改善生产效率,实现粮食增产,其中低收入国家效果尤为显著。

究其差异产生原因:其一,低收入国家农田水利等基础设施建设非常滞后,粮食生产条件较差,抗害减灾能力羸弱,产出效率低下使得农业粗放式经营较为普遍,农业生产者不愿增加相关要素投入。增加农业固定资产投资,并优先投入农田水利、农村道路和电力设备等建设,持续改善粮食及农业生产条件,往往能更有效地激励生产者增加要素投入的积极性,加上粮食生产率原本就严重偏低,使粮食增产效果更为明显。如非洲埃塞俄比亚农业固定资产投资由2001 年的3.41 亿美元增长到2017 年的18.1 亿美元,粮食产量则由959 万吨大幅增长到2599 万吨;同期坦桑尼亚农业固定资产投资由3.3亿美元增长到12.35 亿美元,粮食产量亦由454 万吨快速增长到1006 万吨。

其二,伴随着经济发展和财政收入增长,发展中国家为了改善粮食生产与供给,政府或社会主体将增加农业固定资产投资,推动农田水利基础设施等不断完善,进一步推动粮食产量持续增长。但这一过程中农业固定资产投资促进粮食增产的潜力在递减,这或是中高收入组的弹性系数低于中低收入组、低收入组的可能解释。中国就有较强的代表性。自20 世纪90 年代后期到21 世纪开始的十年,农业固定资产投资不断增长使农业基础设施得到持续改善,辅以政府对粮食价格进行支持,粮食产量实现快速增长。最近十年尽管农业固定资产投资稳定在较高水平,仍然能促进粮食产量增长,但对粮食增产的作用呈边际递减特征。这期间正是中国由中低收入国家跨入中高收入国家行列的发展阶段。

其三,对高收入国家,基本农业基础设施已经较为完善,无须大规模新建投资,农业固定资产投资更多投向基础设施维护和固定资产更新。同时部分高收入国家面对的是解决农产品“过剩”难题,因此往往采取限制农业生产、补贴农业资源轮休或退出、调整农业生产结构、支持环境友好型生产等来稳定或减少特定农产品产出[22]。由于高收入国家农业机械技术、生物化学技术较为先进,已由依靠传统要素投入驱动增长转向依靠科技和全要素生产率增长驱动,这些调整可能对粮食产量的影响更为突出。样本考察时期内,意大利、日本、韩国的农业固定资产投资均有不同程度减少,受多重因素影响,同期粮食产量也都有明显下滑,如意大利下降18%、日本下降11%、韩国减少29%。

此外,简要分析控制变量对全球粮食增产效应。当期价格影响效应整体为负,但上期价格提高能有效促进粮食产量,这表明粮食价格对粮食产量的影响具有滞后效应。分组结果表明,价格激励对高收入国家的增产效应较为明显,其他收入组粮价激励也能一定程度上调动种粮积极性、促进种植结构向有利于粮食的方向调整,从而推动粮食增产。增加土地投入是推动全球粮食增产最有效途径,高收入组、中高收入组、中低收入组的粮食增产效果较为明显;低收入组由于农业技术落后和基础设施薄弱,其增产效应显著低于其他组。劳动投入整体上表现为反向影响粮食产量。分组结果显示,低收入组表现为正效应,说明仍属依靠增加劳动投入促进粮食增产传统模式;其他组则呈负效应,这或归功于其他先进要素有效代替了劳动。肥料和农药增加也能促进粮食增产,但增产效果有限。仅高收入组肥料和农药增加能促进粮食增产,但系数较小,其他组均未通过显著性检验。

2. 粮食增产对农业固定资产投资的反向影响及不同国家差异分析

粮食产量提高有助于吸引更多农业固定资产投资,估计弹性系数为0.33,表明农业固定资产投资和粮食产量呈“互动互促”的双向关系。分组结果显示,低收入组的弹性系数大幅高于整体水平,高收入组、中高收入组弹性系数较为接近,影响均显著为正,表明粮食产量的提升可以激发高收入国家、中高收入国家特别是低收入国家增加农业固定资产投资。尽管中低收入组未通过显著性检验,但从系数符号看,对农业固定资产投资也有正向促进作用。

全球农业实践也表明,农业基础设施有效支撑粮食增产的国际经验和示范效应能提升发展中国家尤其是缺粮国家政府、农场主等投资农业固定资产的信心,并促成加大投资力度的实际行动。低收入国家农业生产力水平低下、粮食供给普遍不足,基于缓解国内居民饥饿和营养不良的政治压力,增加农业固定资产投资的动力更大。尽管低收入组的农业固定资产投资增长迅速(主要是埃塞俄比亚、坦桑尼亚、马里、布基纳法索等几个国家快速增长),但投资额总体依旧较低。包括中国、俄罗斯、巴西、阿根廷、泰国、马来西亚等在内的中高收入组表现突出,是农业固定资产投资增长的主要力量,2001—2017 年贡献51%的增长;包括印度、缅甸、印度尼西亚、越南等在内的中低收入组增长同样明显,贡献了35%的增长。上述中高收入组或中低收入组国家也是21 世纪初全球粮食发展绩效较好的国家,目前已成为世界粮食生产和贸易的新兴力量。对于高收入国家,受市场引领和补贴激励的共同作用,粮食稳产增产将激励农场主加大农业基础设施、智能化农机装备等的建设和维护更新,农业固定资产投资稳定在相对高位水平,但增长放缓甚至有小幅下滑。如澳大利亚、法国、德国、意大利、日本、美国等每年农业固定资产投资均保持在100 亿美元以上,在全球范围处于领先水平,但增长缓慢或是有所下降。

另外,简要分析控制变量对农业固定资产投资的影响效应。人口密度影响效应总体显著为正。一国人口密度越大,保障粮食有效供给的压力越大,政府就会越关注农业基础设施及配套建设,越是重视国内粮食生产,越有加强农业固定资产投资的压力和动力。分组显示,低收入组影响较小(现实中容易观察到低收入国家人口密度大,但受制于经济实力和政府财力等,无力大规模投资农业固定资产),而高收入组、中高收入组及中低收入组系数较大。人均GDP 提高有助于增加农业固定资产投资。现实中,即便政府有农业固定资产投资的压力和动力,但经济实力和财政能力是其最大约束。伴随人均GDP 增长,经济实力增强、政府财政约束放松,政府有更多资本和资源投入到农业固定资产上来,社会资本亦如此。分组结果佐证了这一结论,四组国家的影响都显著为正,中高收入组、高收入组明显高于低收入组和中低收入组。农业发展水平提高将有助于扩大种植规模、增加农民收入,进一步吸引政府和私人进行农业固定资产投资。分组结果显示,高收入组和低收入组与整体结果一致,影响都显著为正;中高收入组未通过显著性检验,但影响也为正。

五、研究结论与启示

全球饥饿和营养不良问题依然严峻,粮食安全威胁依然存在,稳定发展粮食生产和保障粮食有效供给是亟待解决的全球性问题。本文使用FAO 和世界银行数据库中116 个国家2001—2017 年面板数据,从整体和分组两个层面对联立方程模型分别估计,考察了内生性视角下农业固定资产投资与全球粮食生产之间关系③。结果表明:在整体层面,农业固定资产投资增加可有效促进全球粮食增产;上期粮食价格激励同样能够促进粮食增产;土地投入对粮食产量影响最大,化肥和农药投入虽有作用但效果较弱,增加劳动投入并不能促进粮食增产。人口密度增加、人均GDP 增长、农业发展水平和粮食产量的提升,能普遍性推动农业固定资产投资增长。在分组层面,各影响因素已出现明显的分异特征。农业固定资产投资的粮食增产效应在四组国家中都显著,其中低收入组效果最明显,高收入组次之,中低收入组和中高收入组要弱于上述两组;上期粮价的增产效应对高收入组作用最为显著,剩余依次是低收入组、中低收入组和中高收入组;土地投入的增产效应十分显著,但低收入组的增产效应要明显弱于其他各组;劳动投入只对低收入组有增产效应,其他组均为负值;人口密度增加可能形成农业固定资产投资的压力传导,对低收入组影响最弱,对其他组影响较为显著;伴随人均GDP 增长,高收入组和中高收入组将大幅增加农业固定资产投资,低收入组和中低收入组则相对逊色。

上述结论的启示在于:增加农业固定资产投资进而改善农业生产条件是促进粮食生产的关键因素。但由于各国农业资源禀赋、基础设施条件、经济发展阶段等差异,需要因地制宜,分类施策。高收入国家有效促进粮食增产的途径较多,包括进一步增加农业固定资产投资,提升粮食价格,以及增加土地投入等。虽然高收入国家农业基础设施、现代物质装备和科技支撑较为完善,但美国、加拿大、澳大利亚等农业资源丰裕国农业潜力依旧很大,若有合适的价格激励,粮食增产潜力依然较大。而且,高收入国家给予农业高额补贴,补贴又与农业生产、投入品使用、农业资源退出等挂钩(包括限制生产、限制化学投入品使用、农地轮休),对粮食生产或产量增长有明确的约束。若取消限制生产的政策,增加谷物种植面积,高收入国家能为全球粮食供给和粮食安全贡献更大作用。中高收入国家是过去几十年全球粮食增产的主导力量,为全球消除饥饿和营养不良做出了重要贡献,中国表现尤为突出[3]。改善农业生产条件、强化农业科技支撑、增强综合生产能力,是中国对全球保障粮食安全贡献的“中国经验”和“中国道路”。但是,中高收入国家化肥、农药的粮食增产效应已释放殆尽,进一步增加农业固定资产投资(尤其是科技研发与服务投入)、扩大粮食播种面积、转变农业发展方式是推动粮食增产的可选路径。中低收入国家的农业基础设施较为落后,“望天吃饭”仍是常态,增加农业固定资产投资、改善农业生产条件是其首要任务;加强农业生物育种技术的研发、引进和扩散,强化粮食科技支撑也异常重要。低收入国家由于过度依赖粮食进口或粮食援助而忽视对农业部门的长期投资,强化农业固定资产投资、改善农业生产条件、增加土地和劳动力投入是推动粮食增产、提高自给水平的主要路径。总之,当前及今后一个时期,应加强全球农业治理,进一步扩大农业国际合作[23],重点加大对中低收入和低收入国家的农业投资支持与技术援助,支持其发展粮食和农业生产,帮助其提高粮食生产能力和自给能力[24,25],增加全球粮食市场有效供应,为全力争取实现2030 年全球“零饥饿”目标奠定基础。

注释:

① 此处数据是本文所选择116 个样本国家的农业固定资产投资额,统计指标为农业固定资本形成额,具体样本国家(包括高收入、中高收入、中低收入和低收入国家)参见表1。

② 理论上,固定资产投资对粮食产量的影响存在滞后效应,但实证模型调试中,滞后一期、滞后两期都未通过显著性检验,故最终选择当期固定资产投资进入模型。

③ 进一步探讨农业固定资产投资的具体投向与粮食生产(产量)的关系显然更富有创新性意义,可进一步提升世界各国农业固定资产投资的精准性和有效性。但受制于相关指标的可得性,无法对此进行深入探究。以国别数据为基础,充分考虑数据的可得性,对此进行充分探索将是下一步努力的方向。