易燃易爆建设工程项目在防雷许可过程中存在的问题分析及解决方案探讨

2021-07-06李军正黄朝善池景冬

李军正 黄朝善 池景冬 罗 磊

(台州市气象局,浙江 台州 318000)

0 引 言

国务院于2016年6月印发了《关于优化建设工程防雷许可的决定》(以下简称《决定》),其中明确规定“将气象部门承担的房屋建筑工程和市政基础设施工程(以下简称普通建设项目)防雷装置设计审核、竣工验收许可,整合纳入建筑工程施工图审查、竣工验收备案,统一由住房城乡建设部门(以下简称住建部门)监管,切实优化流程、缩短时限、提高效率”。“油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所(以下简称易燃易爆项目),仍由气象部门负责防雷装置设计审核和竣工验收许可”,《决定》同时要求各部门在2016年底前完成相关交接工作。特别是气象与住建部门在经历这几年的实际分工监管后,发现有两个问题亟待解决。

1 易燃易爆范畴的界定未找到有效依据

《决定》中关于优化后的防雷工程监管范围的主要变化,简言之就是普通建设项目移交住建部门负责,易燃易爆项目仍由气象部门负责。作为两个主要防雷监管部门要分清自己的监管范围,首要条件是要明确易燃易爆项目的界定标准。

根据《决定》中的规定,油库、气库、加油加气站、弹药库、烟花爆竹等生产和存储场所被认定为易燃易爆项目是毫无疑问的,但对于其他危化产品的生产和存储场所的认定就复杂得多。至今为止,各地住建、气象两个部门大部分还未找到有效依据来界定易燃易爆范畴。各地两部门间对易燃易爆项目的认定基本靠双方协商,未能形成统一、明确的界定标准。

根据了解的情况分析可知,从2017年初开始,基层气象与住建部门之间界定易燃易爆项目主要采用以下3种方式。

1.1 根据爆炸和火灾危险环境的区域划分

GB 50058—2014、GB 12476.3—2007、GB/T 21431—2015[1-3]将爆炸性气体、粉尘环境危险区域划分为6个区域,分别为0区、1区、2区、20区、21区、22区。QX/T160—2012[4]将爆炸危险环境划分为8个区域,分别为0区、1区、2区、10区、11区、21区、22区、23区。

由此可见,对于爆炸危险环境区域划分的方法是不统一的,在不同规范标准中有不同的分类方法;其次,哪些区域是属于《决定》中所指的易燃易爆项目也不明确,未能找到相应的规定;更重要的是,爆炸和火灾危险环境区域的划分是一项非常专业的工作,在实际工作中一般是由安全生产监督管理部门进行,对住建和气象部门的人员来说,那是比较困难的。基层的住建、气象部门的人员在分配项目防雷许可时很少采用这种方式进行识别。

1.2 根据防雷类别划分

GB 50057—2010[5]指出,根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,将防雷类别划为3类。

根据其中的相关规定,将一类防雷建筑确定为易燃易爆项目基本是没问题的。在二类防雷项目中,一部分是根据预计雷击次数确定的普通建设项目,那么这部分肯定不属于易燃易爆项目;还有一部分是根据爆炸和火灾危险环境的区域划分确定,但这部分内容包含了“电火花不易引起爆炸或不造成巨大破坏和人身伤亡者”的项目,它们是否一定属于易燃易爆范畴,也是有待商榷的。三类防雷项目中也有涉及“火灾危险场所”的,这部分也有待明确。

根据防雷类别也无法正确界定是否属于易燃易爆项目,从近几年的工作实践来看,防雷类别仅仅是在某些时候用来区分是否易燃易爆项目的一个辅助指标。

1.3 根据火灾危险性分类划分

从近几年的基层部门实际工作来看,不管是住建部门还是气象部门,或是政府行政服务中心综合窗口的受理人员,更趋向于使用火灾危险性类别来界定建设项目是否属于易燃易爆场所。这种方法有一个最大的优点,就是只要涉及化工项目或类似于化工项目的厂房和仓库,其设计图纸上都会标明该项目的火灾危险性类别。

GB 50016—2014、GB 50160—2008、GB 50074—2014[6-8]指出,用于生产、储存的厂房和仓库,其火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊类;可燃气体的火灾危险性分为甲、乙类;可燃液体、液化烃的火灾危险性分为甲、乙、丙类,每一大类又分为A、B两小类,即甲A、甲B、乙A、乙B、丙A、丙B类。

但是,一直没有找到明确的依据,在火灾危险性分类中,到底哪几类属于易燃易爆项目一直是难点,各地的住建与气象部门是通过协商方式确定一个界定方案的。这些方案主要有3种形式:有的地方规定只有“火灾危险性为甲类”的属于易燃易爆项目,其他的均为普通建设项目;有的地方却规定“火灾危险性为甲类或乙类”的,都属于易燃易爆项目;甚至还有个别地方约定“火灾危险性为甲、乙、丙类”的,都属于易燃易爆项目。

由上述分析可知,采用火灾危险性分类法来确定是否属于易燃易爆项目会更加简单、易于操作。但由于对易燃易爆项目没有统一的界定标准,不管采用上述方法中的哪一种,都只是各地两部门间的某种相互约定,导致相同或相似类型的建设项目在有些地方被认定为普通建设项目,而在有些地方被认定为易燃易爆项目。

2 同时有普通建设项目和易燃易爆项目时如何监管问题

一个建设项目,即使是化工企业,也几乎不可能全部是易燃易爆项目。例如综合楼、办公楼、辅助用房是属于普通项目,甚至部分生产车间及仓库也是普通建设项目。那么这样的项目该如何向气象、住建部门申请防雷装置许可。

2.1 基层部门的现有解决方案

由于没有统一的操作标准,基层住建、气象两部门通过协商,达成共识。从近年基层部门间的实际工作来看,主要有以下两种操作方案。

(1)分类报批:在一次报送的建设项目中,易燃易爆项目和普通建设项目分别向气象和住建部门申请防雷许可。

(2)打包报批:在一次报送的建设项目中,不管有多少个普通建设项目,但只要有一个单体项目是易燃易爆项目,那么就全部由气象部门负责行政许可。从现有的执行情况来看,大部分地方采用这种方案。

2.2 两种方案的优缺点比较

在项目的实际建设过程中,很多建设单位都不是一次性报批所有项目,而是根据自身的经济实力、业务发展需要、工程建设工期的缓急轻重等情况,采取分期建设或分类报批等方式,也就是说,建设单位在某一次的项目报批过程中,只是报批整个项目中的某个或某些单体项目。

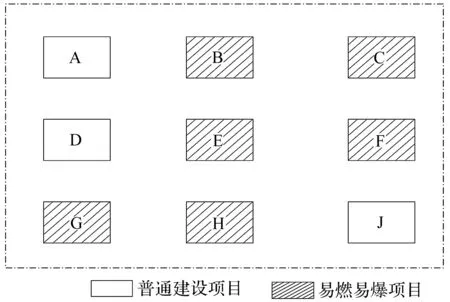

比如,某建设项目单体建筑分布情况如图1所示,在某次的项目报批过程中,可能出现以下几种组合情况:

图1 某建设项目单体建筑分布情况

由上述例子可见,这两种解决方案存在的优、缺点是非常明显的。

(1)当报送项目全部是普通建设项目时,比如项目A、D、J,在这种情况下,肯定是由住建部门审批。

(2)当报批项目全部是易燃易爆项目时,比如项目B、C、F、H,在这种情况下,毫无疑问是由气象部门审批。

(3)当报批项目两者兼而有之时,比如项目A~F,若采用上述分类报批的方案,则业主单位需将项目A、D报送住建部门,将项目B、C、E、F报送气象部门;若采用打包报批的方案,则全部报送气象部门。

(1)采用分类报批的方案,符合优化整合后气象与住建部门的监管范围;但这样的操作方式需要建设单位两边报送,与《决定》中的“切实优化流程、缩短时限、提高效率,切实减轻企业负担”的初衷不一致。

(2)如果采用打包报批的方案,虽然符合《决定》中的改革初衷,但又与《决定》中优化后各个部门所承担的监管内容不符,使得一些普通建设项目又回归到气象部门。

(3)这两种分工监管方式很容易产生混乱现象。如在上述例子中,普通建设项目A、D可能是由住建部门审批,也可能是由气象部门审批;也有可能该次报送的普通项目A、D由住建部门审批,而下次报送的普通项目J由气象部门审批。

(4)打包报批方案同时也会给住建、气象两个部门在事中、事后监管工作带来麻烦。《决定》中明确要求各部门对建设工程防雷项目实行“谁审批、谁负责、谁监管”的原则。假设上例中的建设项目全部完工后,在以后执行防雷安全检查等监管工作时,对于现场监管检查人员来说,一时无法搞清楚普通项目A、D、J当初是由哪个部门办理审批手续的。若是住建部门办理的审批手续,气象部门检查时可以不用考虑,但是如果当初就是气象部门审批的,这个就属于职责范围内的监管。

3 解决方案探讨

由上述分析可知,优化后的建设工程防雷项目在许可监管过程中主要存在两个亟待解决的问题:一是易燃易爆范畴的界定标准问题;二是当建设工程中同时有普通项目和易燃易爆项目时,住建与气象部门如何分工监管问题。

3.1 易燃易爆范畴的界定标准

《决定》中没有对易燃易爆范畴作出具体规定和阐述,经查询各种资料及相关标准后,在《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB 30871—2014[9]中找到一处关于“易燃易爆场所”的定义,而且也仅仅是在术语部分提到。规范中将易燃易爆场所表述为“GB 50016、GB 50160、GB 50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所”。

《决定》中所指的“易燃易爆建设工程和场所”与GB 30871中定义的“易燃易爆场所”概念是否完全一致,不得而知;但在无其他更明确的定义时,引用此规范中定义的范畴作为《决定》中的界定标准,也是一种解决问题之策,并且从现有情况来看,还是比较适合的,也易于操作。

3.2 同时有普通项目和易燃易爆项目时如何分工监管问题

根据《决定》中的相关规定,结合近几年实际工作经验等,建议采用分类报批的方案。也就是说,普通项目由建设部门负责审批,易燃易爆项目由气象部门负责审批。这样的操作方案可能会给建设单位在项目前期报批阶段带来一定的不便,但这种方案具有更多的优点,更有利于解决实际问题。首先是更加符合《决定》中关于气象、住建两部门对建设项目防雷许可范围的规定;其次是不会造成普通项目由于报批时的不同组合而出现时而由建设部门负责、时而由气象部门负责的尴尬情形;同时最重要的是,会更加方便建设工程防雷项目事中事后的监管,不至于无法搞清一个厂区里的普通项目由谁负责审批,避免部门间监管出现混乱,有利于执行《决定》中“谁审批、谁负责、谁监管”的原则。