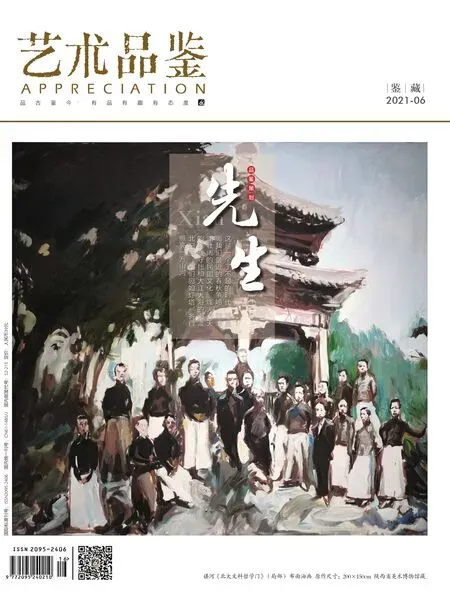

梁漱溟 万象潮流中的非主流者

2021-07-06编辑郭瑜华

编辑=郭瑜华

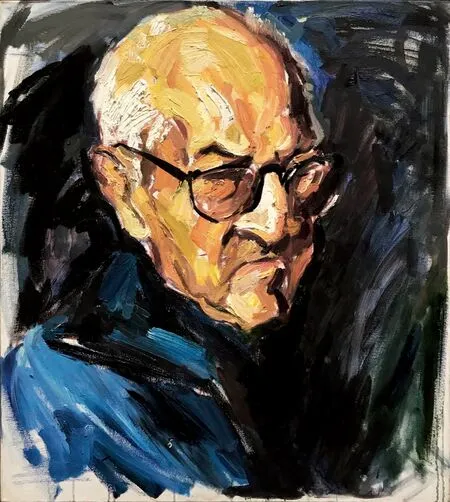

谌河《梁漱溟》布面油画 100×80cm 2015年

他一生总是在和时代唱“反调”,当民国时期西学之风吹来时,他却选择徜徉在佛法之中;当传统文化遭受批判之时,他却选择儒家先圣孔夫子;当抗战时期整个中国撤守西南时,他却选择走向当时的“匪区”延安。著名的社会学家费孝通这样评价他:“他是我一生中所见到的最认真求知的人,一个无顾虑、无畏惧、坚持说真话的人。”他就是被后人尊称最后一位大儒的梁漱溟先生。

少时的梁漱溟生活在一个氛围宽松的家庭里,在西学涌入之时,他迷上了佛学,曾向父兄表示想要出家为沙门,甚至几度自杀未成,经过几年的沉潜反思,重新拾起追求社会理想的热情,又逐步转向了儒学。梁漱溟说:“我愿终身为华夏民族社会尽力,并愿使自己成为社会所永久信赖的一个人。”

虽然梁漱溟未能出家为僧,但在佛法的熏陶下,找到了一条非凡脱俗之路。

22 岁时,梁漱溟因为他的《究元决疑论》受到北大校长蔡元培的欣赏,虽然梁漱溟并没有辉煌的学历,但蔡元培依旧破格聘请他来北大讲授东方哲学。在北大教书期间,他逐渐意识到解决中国的问题非儒家不可。

这一点在梁漱溟《东西文化及其哲学》中有所体现,他认为:

中国的问题就是文化失调,为了学习西方文化“意欲向前”,抛弃自己,丧失精神,不应妄自菲薄,应“捡择批评的重新把中国人的态度拿出来”。倡导中国文化,可以“解救了中国人现在的痛苦,又避免了西洋的弊害,应付了世界的需要”。

他在书中把人生态度归为三类:以西方文明为代表的“逐求”,以印度佛教为代表的“厌离”,以中国儒家为代表的“郑重”。他认为“厌离”是人生的最高境界,而“郑重”是入世的最好态度。

梁漱溟选择儒家的路与新文化运动潮流“格格不入”,他以极大的勇气批评新文化运动不能一味向西走,认为照搬德先生与赛先生并不能观照中国的国情,儒家文化才是中国文化复兴的基石。这看似保守举动的身后,却深含着梁漱溟对中国文化的了解和思考。

梁漱溟的哲学思考是:在二十世纪以来,中国必将振兴,儒学也须现代化来解决中国的问题,儒学之兴在于适应社会,而中国的社会基础在农村,在一步步的思考中,梁漱溟走上了乡村建设这条道路。

他说道:“随着北大任教时间的推移,我日益不满于学校只是讲授一点知识技能的偏向。”梁漱溟便毅然辞去了北大教席之职,开始了他的乡村建设运动,在山东邹平、菏泽建设实验区,开办了山东乡村建设研究院,研究乡村建设问题,同时培养大批乡村建设人员,来规划和指导实验区的乡农教育。

乡建运动在山东进行了七年,促进了试验区社会、经济、文化教育状况的好转,遗憾的是,因抗战爆发,山东乡建院被迫关闭。

战争爆发后,整个中国一步步向西南撤退,梁漱溟再次选择了与时代不同的方向,他去了当时被称为“匪区”的延安,与毛泽东会面,积极推动各方联合抗日。梁漱溟后来回忆到:

“毛泽东,不落俗套,没有矫饰、从容,自然而亲切,彼此虽有争辩,但没有不舒服之感。”

梁漱溟对待毛泽东的态度一直是如此,面对由国家领导人错误发起的文化大革命,他也是第一个直言批评的人。1979年初,全国第五届政协会议在北京召开,邓小平当选全国政协主席,梁漱溟当选为政协常委。升了“官”的梁漱溟在这次会议上向“文革”开了火,那年他85 岁。 当时,尽管一批老干部在私下场合对“文革”已经开始否定,对“两个凡是”也表示了不同意见,但公开讲话否定“文革”的还没有,梁漱溟是第一个。

梁漱溟一生一直自觉肩负起救国救民的社会责任,无时无刻不在思考国家民族存亡之道,他是一个敢于坚持自己的人,哪怕到了建国之后,他也一直在坚持做自己,思想上的坚持和人格上的坚守铸就了他的傲骨,最终成为了那个时代出世的儒家。