陳寅恪 公子的公子,教授的教授

2021-07-06撰文王一婷

撰文=王一婷

陈寅恪出身名门,祖父陈宝箴,曾任湖南巡抚。夫人唐筼,是台湾巡抚唐景崧的孙女。因其出身名门,而又学识过人,在清华任教时被称作『公子的公子,教授之教授』。他与叶企孙、潘光旦、梅贻琦一起被列为清华百年历史上的四大哲人。

陈寅恪在清华大学新林院52号书房内,1947年末

“四不讲”

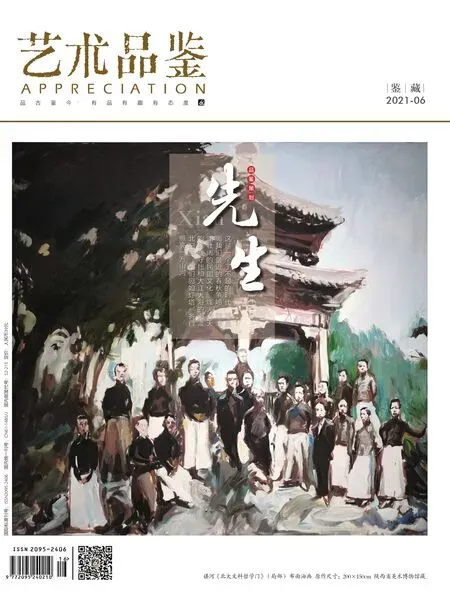

20年前,清华大学90年校庆之际,画家陈丹青受邀画了一幅油画《国学研究院》。画面上的主角是当年创办国学研究院的五位前辈:梁启超、王国维、陈寅恪、赵元任、吴宓。他们都是大名鼎鼎的清华人。其中,梁、王、陈、赵四人被称为国学院四大导师。

梁启超是文坛领袖,戊戌变法的核心人物,王国维是甲骨文和殷商史领域的权威,赵元任是哈佛毕业的语言学家,唯有陈寅恪在进清华以前既没有高声望,又没有高学位,被调侃为“二无导师”。他似乎不足以与其他几位比肩,但其博学让梁启超推崇,他向清华力荐陈寅恪:“他(陈寅恪)的学问在我之上。”

以陈寅恪之出身,家学肯定是深厚的,他幼年时期即在家中学习四书五经。陈家搬迁到金陵后,便在家中开办思益学堂。此学堂一改旧日私塾打学生、背死书的风气,颇为开明,除旧式学堂中必教的四书五经外,还教授体育、音乐、英文、数学、绘画等课程。少年时期的陈寅恪,因此得以接触中西之学。1909年,陈寅恪从复旦公学毕业,辗转游学西洋十三年。在此期间,他学习了梵、巴利、波斯、突厥、西夏、英、法、德等八种外语。翻看陈寅恪的履历,我们却看不到他曾获得哪家名校的硕士、博士学位。他自己解释,是不想被一个课题束缚住两三年,这会耽误他学习新的知识。他的学生时代过得非常艰苦,涉猎却很广泛,于学问上的追求,他以诙谐的方式表达:“我辈讨老婆不如别人,没什么丢人,学问不如人,这个才丢人。”

陈寅恪之好学,使他学术积淀非常深厚,傅斯年如此评价陈寅恪:“陈先生的学问,近三百年来一人而已。”在清华园,陈寅恪的课堂受众很广,学生、教授都愿意来听。教授之间或有意见相左之处,则会来请陈寅恪断明,是以有人称呼他为“教授的教授”。

陈寅恪对教书保持了很高的热情。哪怕是同一课题,他也要认真备课。关于教学,他有著名的“四不讲”论断:“前人讲过的不讲,近人讲过的不讲,外国人讲过的不讲,自己过去讲过的不讲。”每一次课堂,他都要经过大量的研究,力求将最新的研究成果加入到课堂中去。这对课堂本身来说是一件好事,但对于他自己的身体来说却并不一定了。因为长期高负荷的工作,他的眼睛一直不好,最后竟至于双目失明。

他的课堂充满了惊喜,陈寅恪教学,贯通中西,串联古今。他既可以分析小众语言文字,也可以为学生讲解葡萄酒的产地及流传路线。他的课,总是越上人越少,不是学生不喜欢,而是到后来实在跟不上了。他的课堂到后来会越来越深入难懂,学生自己需要准备的基础知识也越来越多。是以当时最终能在清华国学院毕业的学生,最后都成为了大家。

1944年12月12日清晨,陈寅恪起床后发现,自己仅剩的左眼也看不清了,他立即打发大女儿流求去通知学生今天上不了课了。他于教学,真是应了那句古话:“蜡炬成灰泪始干。”所以今天的清华人,还在怀念这位老教授。

上图:陈寅恪 书法 镜片 水墨纸本

下图:陈丹青《国学研究院》(从左向右依次为:赵元任、梁启超、王国维、陈寅恪、吴宓)

书生愿国安

中国的知识分子,大都深受儒家“修身齐家治国平天下”的影响。他们或多或少都希望自己能够为天下安宁做出贡献。民初的读书人,虽多有崇洋媚外之嫌疑,但爱国之初心却都是有的。若能有实力,则投笔从戎,于枪林弹雨中安天下;若不能,也要在微寒处发一缕微光。

陈寅恪的祖父陈宝箴为国秉新烛,他支持维新派,启用谭嗣同、梁启超等人,出版《湘学报》,整顿吏治,革除旧习;他的父亲陈三立以身殉国,绝食而死;陈寅恪自己在香港拒绝吃日本人送来的食物,甘愿忍饥挨饿。一家三代爱国之心从未改变。

王国维 (1877-1927)、庆宽(1848-1927) 秋树读书图、楷书自作诗1920年作成扇 设色纸本、水墨纸本 20×52 cm

这是世界上其他国家的知识分子所不能理解的信仰。古人读书,是为了中科举走仕途,最终达到“平天下”的目的,科举制废除后的读书人,总得有个终极目标,这个目标就是报国。然“国”又是什么?所报的是在这个“国”字后的某一位帝王?还是隐在“国”字背后的千万黎民?季羡林在谈到陈寅恪的爱国主义中回答:先生之爱国,更是爱中华之文化。陈寅恪早年留学日本,他深为学习中国历史还要东渡他国而感到羞愧。痛下决心,回国后定要好好研究中国的历史文化,找回中国的民族自信。

他之史学研究,大抵就是出于书生爱国之意。

陈寅恪的史学造诣颇深,他对魏晋南北朝史、隋唐史、宗教史(特别是佛教史)、西域各民族史、蒙古史以及史学方法等方面都作出了重要贡献。其研究方法上承清代乾嘉学者治史中重证据、重事实的科学精神,下接西方的“历史演进法”,使我国的历史研究又向前迈了一大步。

季羡林认为,陈寅恪在晚年费尽心力写下的巨著《柳如是别传》中进行的大量考证,并不是为了考证而考证,他是以诗证史,在著作中表达自己对中国、对中国文化的感情。

书生愿国安,有他自己的方法,他要存一腔热血,引一脉风骨,护一束荣光。这荣光,从远古而来,它经前人之手传递,也将继续留存下去。能将这光安然无恙递给后人,也许是书生最为光荣的使命了。

与王国维

1927年6月2日,一代大师王国维自沉于颐和园昆明湖,学界痛失一人。

陈寅恪对王国维有惺惺相惜之感。世人对王国维之死褒贬不一,独陈寅恪报以体谅。他在王国维的葬礼上为其行三跪九叩之礼,还撰写了《王观堂先生挽辞》。王国维的死,引发了陈寅恪的强烈共鸣。

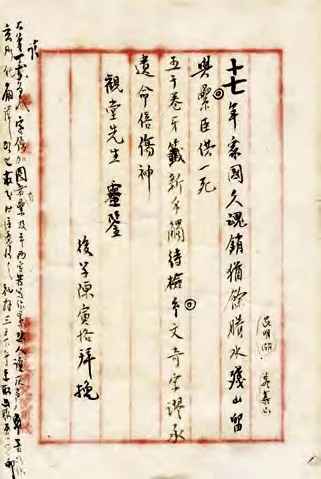

陈寅恪 悼念王国维先生挽联29.7×21cm

陈寅恪在挽联中有云:“十七年家国久魂消,犹余剩水残山,留与累臣供一死;五千卷牙签新手触,待检玄文奇字,谬承遗命倍伤神。”这话感情真挚,催人泪下,他还将王国维与屈原作比:“敢将私谊哭斯人,文化神州丧一身。越甲未应公独耻,湘累宁与俗同尘。吾侪所学关天意,并世相知妒道真。赢得大清干净水,年年呜咽说灵均。”

对于王国维赴死的选择,陈寅恪是这样解释的:凡一种文化值衰落之时,为此文化所化之人,必感苦痛,其表现此文化之程量愈宏,则其所受之苦痛亦愈甚……王国维这样为文化精神所凝聚之人,必然会与之共命而同尽,王国维先生所以不得不死。

两年后,清华国学研究院同仁为王国维立了一块纪念碑,陈寅恪作文:“士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。思想而不自由,毋宁死耳。先生以一死见其独立自由之意志,非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡。呜呼!树兹石于讲舍,系哀思而不忘。表哲人之奇节,诉真宰之茫茫。来世不可知者也,先生之著述,或有时而不彰。先生之学说,或有时而可商。惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。”

这文既写王国维,也写自己。1953年,中科院拟请陈寅恪担任历史研究所二所所长,被他拒绝。他在《对科学院的答复》一文中写道:“我的思想,我的主张,完全见于我所写的王国维纪念碑的碑文中。”

左图:赵建成 《先贤录——王国维》 260×126cm 2007年

右图:赵建成 《先贤录——陈寅恪》(局部) 260×126cm 2014年

1964年,双目失明的陈寅恪用口述的方式完成了85 万字的巨著《柳如是别传》。这部书忽庄忽谐,亦文亦史,以大手笔写了一个青楼女子在明清交替之际的国家大义。这部著作中处处透露出作者的追求,然而他终究是遗憾的,因他没能拿出一部中古史的总结,也没有完成一部陈寅恪的通史。但他留在世间的宝贵财富,终究泽被后人。

2020年是陈寅恪先生诞辰一百三十周年,距离他辞世也已有半个世纪,但他所标举的“独立之精神,自由之思想”,可说是近现代知识分子独立性最具象征意义的宣言之一,至今激荡人心。