保罗·克利与普拉斯诗歌的先锋艺术特质

2021-07-02东南大学外国语学院朱丽田王思佳

东南大学外国语学院 | 朱丽田 王思佳

长久以来,诗歌与绘画都有着密不可分的关联。虽然二者分属于文学和艺术两种不同的创作类别,但却能对同一主题进行跨媒介的再现。在跨艺术诗学方面,W. H.奥登的《美术馆》(“Musée des Beaux Arts”),安妮·塞克斯顿的《星夜》(“The Starry Night”),以及威廉·卡洛斯·威廉斯的《伊卡洛斯坠落之景》(“Landscape with the Fall of Icarus”),都以文字的形式对图画进行了转换和再述,而此类诗歌也因此得到了诸多学者的关注,并被称为“艺格敷词诗”(Ekphrastic poem)①。

近十几年来,从“艺格敷词”(Ekphrasis)的理论视角来分析西尔维娅·普拉斯的诗歌,探索视觉艺术与其诗作之间的联系,业已成为了一种新的理论视角。凯瑟琳·康纳斯(Kathleen Connors)就曾以时间顺序,系统而全面地梳理了普拉斯对视觉艺术的持久热爱。露西·苏珊娜·滕斯托尔(Lucy Suzannah Tunstall)则将后印象派绘画中视角的分解,以及包豪斯学院的绘画理论和教学法作为其研究基础,探讨了普拉斯晚期诗集《爱丽尔》(Ariel)中的视觉特质。此外,就普拉斯诗歌的绘画元素而言,伦纳德·希格杰(Leonard M. Scigaj)于1988 年发表的《普拉斯与绘画——从未知晓的关联》(“The Painterly Plath that Nobody Knows”)可谓是这一领域的开山之作。但是,评论家和学者们甚少从先锋画派的角度整体分析其对普拉斯诗作的浸染与影响,因此,本文尝试以先锋派艺术家保罗·克利为研究对象,并结合普拉斯的四首艺格敷词诗,分析他在绘画技巧和典型母题(motif)方面对诗人创作的启迪。

一、普拉斯与艺术的不解之缘

作为一名受现代艺术——尤其是以野兽派、表现主义、形而上学画派和超现实主义为代表的先锋艺术影响颇深的当代诗人,普拉斯创作出了多首“艺格敷词诗”。其中,它们有的是对原画忠实的文字复述,有的则经由媒介转换而获得了崭新的主题内涵。1958 年,受《艺术新闻》杂志之邀,普拉斯根据乔治·德·基里科、亨利·卢梭和保罗·克利的几幅画,写下了八首艺格敷词诗,并信心满满地在日记中写道,这些诗歌会使她在当代诗坛中大放异彩,成为当之无愧的“美国著名女诗人”。[1]359-360

诚然,西尔维娅·普拉斯不仅在文学上有着过人的才华,在美术领域也有着相似的天分与热爱。从孩提时代开始,普拉斯的日记中就充满着涂鸦和自画像,她的笔记本和信件中也有着不同的插画。[2]4-21事实上,普拉斯自己就曾在日记中写下“我喜欢戏剧、书籍、音乐会、油画和旅行,它们是在梦境中都难以想象到的无价之物”[1]173。在写给母亲的书信中,她也提及到,为了给《时尚》(Vogue)杂志投稿,自己曾在现代艺术博物馆观赏艺术家们的画作,从而获得灵感和启发。[3]在丈夫泰德·休斯(Ted Hughes)为她写下的诗集《生日信札》中,两首分别名为《你的巴黎》(“Your Paris”)和《作画》(“Drawing”)的诗篇,更是直接指出了绘画对于普拉斯的沉静与镇定作用:“就像一只导盲犬,忠实地纠正你的跌跌撞撞,/打着呵欠、打着盹儿,看着你让自己镇定/通过麻醉剂的方式——你的画作,就像被触摸,屋顶,道路护柱,饮料瓶,我。”以及“画画使你镇静。你的派克地狱笔/就像打上烙印的铁”。[4]38-44就连女儿弗里达也曾说过:“尽管诗歌是我母亲生活中的主要部分,但艺术也总是占据着一席之地。青少年时,她曾接受黑兹尔顿小姐的私人艺术课补习;成年后,她在雅窦居住过一段时间,并写下日记:希望《纽约客》杂志能同时发表她的诗歌,以及她为此画下的插图”。[5]

此外,在普拉斯青少年时期的绘画作品中,人们既可见她对德国表现主义画派配色法的模仿,也能看出她对超现实主义画派的母题的描摹,即当代人内心的孤寂与落寞[2]4-27,而这正是克利所归属的两个先锋画派。当普拉斯从剑桥返回史密斯学院时,她旁听了关于现代艺术的课程。当时,世界各地的艺术院校大多仿照包豪斯学院的教学计划来设置和安排本校的课程。众多逃离纳粹德国的教育家也在二战之后纷纷移居美国。[6]963因此,人们有理由相信,美国大学的艺术教育在当时深受包豪斯哲学和美学思想的影响:普拉斯旁听的现代艺术课程就将克利和康定斯基的基本著作列为必读书目。[7]而且,普拉斯购买了威尔·格罗曼(Will Grohmann)的著作《克利》,并将它作为自己和丈夫在结婚周年纪念日的礼物。她在日记里写道,这本艺术专著“非常棒,内含克利《船员》这幅画的全彩版本”。[1]499由此可以推断,普拉斯知晓包豪斯学院的视觉理念和创作技巧,而克利更是她在美术方面的引导者之一。因此,普拉斯的生活确与艺术紧密相关,从绘画的角度来分析她的诗歌也将是可行的。

二、蚀刻版画和诗歌的跨界相似

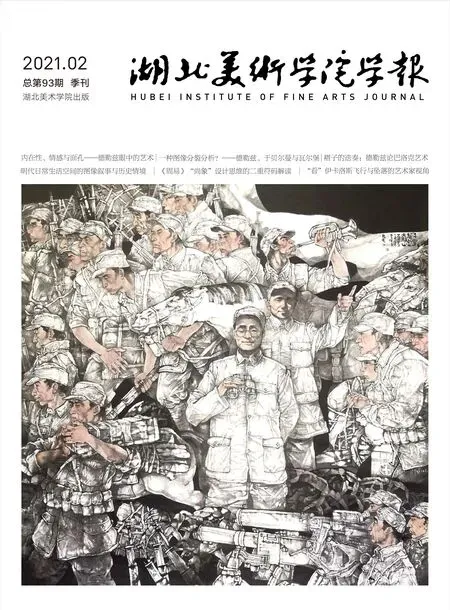

德国画家保罗·克利(1879—1940)是现代艺术的代表人物之一。他画作颇丰,曾创作过众多蚀刻版画、水彩画和油画,其作品风格深受先锋艺术的影响。克利早期的作品以蚀刻版画为主,而这也是普拉斯艺格敷词诗作的灵感来源之一。例如,画家的《树上的贞女》(Virgin in a Tree)和普拉斯据此创作的同名诗作都表达了对传统道德观念的批判[8]。在画作中,克利没有进行严肃而直白的说教,而是以夸张、变形和对比的手法,讽刺了当时的社会偏见。在这幅蚀刻版画中,克利运用清晰明了的线条描绘出一幅略显矛盾的滑稽画面——一位表情冷峻、眼神凌厉的女性倚靠在树干上,似乎正抒发着内心的不满和厌恶。而这位全身赤裸的女子有着较为发达的肌肉,她健硕得有些变形的躯体甚至呈现出了一种男性般的健壮美,这与传统意义上女性柔弱、纤细而秀美的身体特征不相符合;同时,这棵树的枝条狭长而缠绕,树墩低矮而粗重,但女子却能拄着下巴斜躺在树的分叉处,并将双腿垂挂在树干上。在整幅画的构图中,女子的体型似乎要超过了这棵树木,就如同倚在一座窄小的沙发座椅上,毫无疑问,这样的画面会带给观者一种不协调、不平衡、且略显可笑的扭曲感。(图1)

图1 树上的贞女 1903 美国现代艺术博物馆藏

这幅矛盾的图画也反映出女主人公在当时社会中自我认知身份的“矛盾性”。尽管她遵循了封建道德观对女性的苛求,却并没有为此感到荣耀,相反,她似乎成为了社会中格格不入的矛盾体,无论是在身体上还是精神上。就如普拉斯在诗歌中所描写的那样,贞女们因守节而被歌颂纯洁,但这位树上的姑娘却只觉得身体僵硬、痛苦不堪,仿若一朵盛开时无人采撷、如今因过于成熟而日渐衰萎的花[9]81。在这种境遇下,女主人公的内心是酸涩的,但她只能“痛苦而清醒下去”,直到“这充满讽刺意味的树枝折断”。言外之意,她的人生倍感困苦,但却只能独自忍受这份痛楚。

除却女主人公对自我身份定位的矛盾感,诗歌与画作在创作技法上也有相似之处,即从线条到词语的转换,以及对轮廓线和文字意象的应用。在黑白版画中,克利以“多种力度的线条”营造出“不同的细微变化”,并通过轮廓线这一媒介,将女子的身体和树的枝干相融合,从而构成一个统一而协调的画面[10]42-46。与之相仿,普拉斯运用多个形容词来抒发不同程度的情感,并用精准而尖刻的字眼勾勒出画中女子的整体形象。同时,她利用“树”的意象,将树上的女子和神话故事相联系,从而表达出对女主人公行为的批判。在诗歌中,普拉斯将她与神话故事中的达芙妮(Daphne)和西琳克丝(Syrinx)相对比,尽管两位女神分别化作月桂树和芦苇,但她们的选择却是追随内心、坚贞不移的结果,因此得到了永世的纯洁。然而,这位“树上的贞女”却处在极端的困惑和痛苦之中。显然,她的选择更多地是出于无奈。而克利的创作目的也正是指向这一点:诸多女性因伦理道德标准所迫,不得不违背自己的内心来固守社会对她们的苛求,因而变得矛盾、苦涩而不满。在普拉斯看来,这位女子就只能栖息在这株毫无生气的树上,并逐渐“失掉人性”[11]40-42。

尽管普拉斯此前也曾探讨过男权体制对女性自由的束缚,但不可否认的是,克利的画作带给她新的构思方式,使她将艺术、民间神话、道德观和女性等母题自然结合,由此呈现出这首崭新的诗歌,并以文字的形式再现了克利版画的视觉特质,从而对这一困境再度进行指摘和反思。

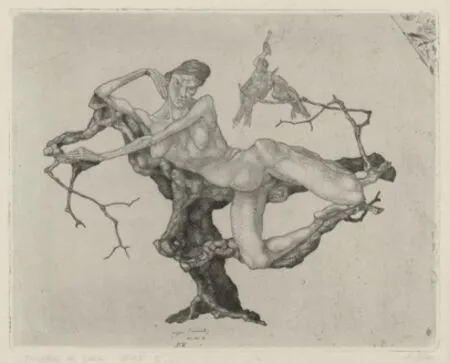

除此之外,普拉斯依照克利《珀耳修斯》(图2)而创作的同名诗作《珀耳修斯——以智慧战胜痛苦》(“Perseus:The Triumph of Wit Over Suffering”)同样传达了和原作相似的情感:它不仅仅是对神话的转述,更是对全人类痛苦来源的论述。在普拉斯看来,珀耳修斯杀掉美杜莎的这项壮举,就是对“人类痛楚”的蔑视和一种“无畏的面对”。诗中的“蛇”象征着人类生活中遭受的种种苦难,而珀耳修斯与蛇发美杜莎的交锋则是个人与痛苦进行争斗的隐喻:

And every private twinge a hissing asp 每一次刺痛都好像是发出嘶嘶声的小毒蛇

To petrify your eyes, and every village 经由双眼,将你石化。而每一座村庄的毁灭

Catastrophe a writhing length of cobra, 就如剧烈扭动着的眼镜蛇,

And the decline of empires 王国的覆灭,

The thick coil of a vast Anacnoda. 则似盘绕成密集一团的南美蟒蛇。

Imagine: the world 想象一下——这个世界

Fisted to a foetus head, ravined, seame 将拳头打在胎儿的额头上,遍体鳞伤,

With suffering from conception upwards, 这种痛苦从诞生之时即存在,

And there you have it in hand.[9]82这里你经受着这种苦难。②

在原画中,克利以自己独特的方式展现了这种痛苦。不同于众多画家对神话英雄的正面刻画,在他的笔下,珀耳修斯的面庞呈现出一种奇特、怪异的视觉观感。他瞪大双目,嘴角歪斜,勉强挤出了一丝苦笑。在这样的外表下,他的内心也必定是苦涩的、令人难以捉摸的。同样,在普拉斯的叙述中,珀耳修斯虽然战胜了美杜莎,却仿佛被什么东西“紧紧抓住”,脸上的肌肉在“抽搐”,也“集中于一处”。面对着这鲜血淋漓的场景,美杜莎被割下的头颅会让他觉得不适,但是,这种痛苦却是“世界性的”,万物生灵都会遇到这种痛楚,就连美杜莎自身也成为了一个“受难者”。在结尾处,诗人虽然表达了对珀耳修斯这一举动的赞颂,认为他这样的勇士能够平衡人类生活中的疯癫与理智,但在歌颂主人公英勇行为的同时,她也表达了对人全类共同痛苦的思考,分析了人的存在、毁灭与绝望,并最终得出结论:在面对这种境遇时,以珀耳修斯为代表的神祇虽然可能会存有不适或痛苦,却依旧能够利用自身的智慧战胜这种压抑的痛楚。

三、克利的色彩与表现主义

保罗·克利深受先锋艺术的影响,其绘画风格独特而别致,既如孩童的作品般稚嫩而纯真,又如几何图形一样抽象多变,兼具表现主义和超现实主义的特点。克利为德国表现主义绘画团体“青骑士”的一员,并曾在现代艺术的教学先驱——包豪斯学院任教,和抽象艺术的奠基人瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)互为邻里和同事,又与表现主义画家弗朗兹·马克(Franz Marc)是交往密切的朋友。

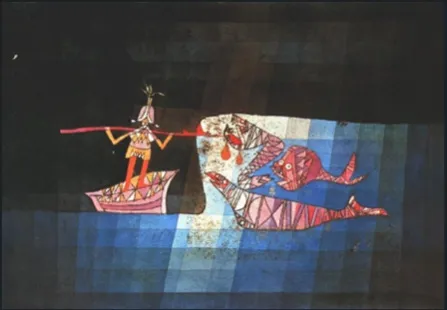

版画曾是克利早期作品中重要的表现媒介。早在1903 年的夏天,克利就开始创作版画,但在1910 年后,受到色彩的影响和吸引,他明显转向了水彩画和油画。1914 年,克利感叹道:“色彩已牢牢地抓住了我的心灵”[10]98-100。对色彩的大胆运用是表现主义画派的重要特征之一,在普拉斯早期的艺术作品中,她那生动、鲜明的色彩就是对这些画家绘画风格的仿效。在她的一本剪贴簿中,就有着弗朗兹·马克《蓝马》画作的复印品,由此可见她对表现主义的迷恋[12]。就创作方式而言,克利的油画符合德国表现主义的主要特点:冲突的色彩、令人不安的图案、以及扭曲变形的视角[6]967。他善于将色彩鲜明的抽象色块堆砌在画布上,辅以变化多端、纠缠交错、或扭曲、或平直的线条,具有极为浓郁的表现力,并带给人强烈的视觉冲击感。同样,普拉斯的诗歌也充斥着琐碎、零星的生活实物,它们就像克利笔下大大小小的不同色块,被拼贴在同一幅作品中。这些意象的恣意并置因其无拘无束的想象而产生瑰异、怪诞的特点。事实上,普拉斯的诗歌《战斗之景》(“Battle-Scene”),就是在克利艺术理念的影响下,据其画作《船员》(The Seafarer)而创作的[9]84。(图3)在《船员》这幅油画中,色调的对比无疑是它最为突出的特征之一。画布左边的人物手扛一把红色长矛,身着无袖短衣短裤,头上戴着有奇异装饰的头盔,仿佛是一位“奥德赛式”的部落英雄。他站在一条粉色小船上,身上的衣物却是鲜艳的橙黄色——而这正是克利所喜爱的颜色[13]。在去往突尼斯的旅途中,克利就曾对沿途的风景进行描写:“屋顶变成橙色陶瓦,迷人的色彩,正是我偏爱的橙色调。”克利将海员涂抹成橙色,或许就是为了表现这一人物在画作中的正面意义。相比之下,右方的三条鱼呈粉紫色,面目狰狞,身体则由一个又一个简单的几何图形构成,或为椭圆,或为三角,或为不规则的四边形。在人物和怪物的背后,则是一个又一个渐变的色块,从黑色到白色再到深蓝色,仿佛是暗黑的天幕和蓝色的深渊之间的对比。受此影响,普拉斯的艺格敷词诗也具有极强的色彩感:粉色、淡紫色、蓝绿色、紫色、玫瑰色、紫水晶色。多种多样的颜色都被精确的词语加以描绘,整首诗就如同是一幅颜色奇异而明丽的图画。不仅如此,普拉斯也忠实再现了画中的线条:波浪是方格状的,船员手中的长矛是“彩色蜡笔”般的,“鲸鱼、鲨鱼和乌贼”是涡卷形的。诗人对画作中颜色和线条的描绘展露出各角色的基本形态,并带给读者视觉般的观感:

But fins and scales 但是鱼鳍和鱼鳞

Of each scrolled sea-beast 在每一只涡卷形海怪那儿

Troll no slime, no weed. 不寻找黏液或水草。

They gleam like easter eggshells, 它们就像复活节的蛋壳一样发出微光

Rose and amethyst.[9]84呈玫瑰红和紫水晶色。

更难能可贵的是,整首诗不仅再现了克利在色彩和线条方面的美学观,也传达出他作品中童真的一面。克利的画作变化莫测、意蕴丰富,不只有抽象的图形和冷峻的风格,也存在着稚拙且亲切的主题。这幅作品就着实具有儿童画的特质。在画面中,勇士正与长相怪异的鱼相互搏斗,他不慌不忙,沉稳又毫不胆怯,仿佛身处于孩子眼中怪诞而离奇的童话世界里:“于是,所有的孩子们都放声歌唱,/自己的浴缸就如海上的战场,/这里有一场深邃、危险而持久的硬仗”。同样,这首诗歌也可以从儿童的视角加以解读。在普拉斯看来,这位船员好似辛巴达水手和亚哈船长,凝聚着孩子们“一击制胜”的希望,因为寓言故事就是这样叙述的。与此同时,在诗的末尾,沙发、硬纸板和“梦中悸动”这三个叠加的意象,虽是生活中普通的物件和事件,却也被赋予了孩童的幻想——“沙发就像海龙,/硬纸板好似尖牙,/汽笛声则是我们睡梦中的阵阵悸动”。在诗人笔下,画中的战景与日常的琐碎事物交叉呼应,共同构筑了一个奇妙的想象世界。

图3 船员 1923 瑞士巴塞尔美术馆藏

图4 猫与鸟 1928 美国现代艺术博物馆藏

图5 幽魂的离去 1931 艾米莉·霍尔·特里梅因私人敒藏

在普拉斯的多首艺格敷词诗中,现有四首依据克利的原画而作,可见他们在创作理念中定存有某种共鸣。普拉斯本人也曾在给母亲的信件中这样写道:“星期五也过得很好:有一首抒情幻想的小诗因克利的‘谐歌剧船员’而作,一首长诗因‘幽魂的离去’而作,还有一首小诗依据一只眉眼间有鸟儿痕迹的猫而作,它的头真是庞大且像魔法一样”[9]222。尽管最后这首按照《猫与鸟》(Cat and Bird,图4)而创作的艺格敷词诗已经丢失,但这幅画本身同样具有一定的表现主义色彩。翠绿的猫眼和它额头上、口鼻间的粉红色形成了鲜明对比,再辅以其黄褐色的毛发和背景,整个画面都充斥着童趣的味道和色彩的对照,不失为表现主义画作的另一确切再现。

四、对超现实主义画作的改写与超越

保罗·克利的作品中也含有着对潜意识的追求,而这一点正和超现实主义最为明显的创作理念相契合[6]948。超现实主义画派强调梦境与幻觉是灵感的起源,通过夸张、变形、重组和错位的方式,画家绘制了离奇而诡谲的怪诞空间。也正是在这样的幻境中,人们所创作的一切都是无逻辑的、反理性的、令人不安的,但却也是潜意识的、最为真实的内心书写。在普拉斯的这四首艺格敷词诗中,前几首多是对克利原画的忠实复述和文字再现,而后一首则在原画的基础上增添了新的主旨与内涵。

尽管克利从未被明确归属到超现实主义的群体之中,但他的画作常具有强烈的幻想色彩,这也使得他的作品与超现实主义绘画具有一定的相似之处。他的作品既是自己内心体验的真实自白,又具有纯粹的理论性和抽象性。《幽魂的告别》(“The Ghost’s Leavetaking”)即是普拉斯根据克利的画《幽魂的离去》(Departure of the Ghost,图5)而创作的艺格敷词诗[9]90。这幅水彩画本身就具有清晰的超现实主义特征,例如对梦境的肯定,对奇特意象的追寻,对爱与毁灭的思考和下意识的行为等。在主题思想方面,普拉斯将画作中失落而忧郁的“幽魂”同自身的经历联系起来,从而传达出她对父母的复杂情感,而没有囿于“告别”这一母题,由此赋予了画作新的内涵。

这幅画绘于1931 年,也就是克利离开包豪斯学院的那一年。可以想象,在德国当时压抑、黑暗的政治环境下,克利想要任教谋生或自由作画都是极为困难的。受巨大的政治压力所迫,克利不得不离开位于德绍的包豪斯。这幅画的主题也正与克利的这一段经历息息相关,《幽魂的离去》所表达的不是安静、自愿的离去,而是因受到逼迫而不得不离开的情景。克利尝试在画中表达的就是自己的这一心声。画中的“幽魂”是不满的、痛苦的、心存愤懑的。它站立在画面上,手臂伸直,就连身上的线条都无比挺直、精准而锐利,仔细看去,它心脏的部位仿佛有更深的着色[14]。微微发红的色调就如其内心的愤慨和不悦,在传递、呼喊着它内心的忿怒。不过,克利并没有给“幽魂”以令人惧怕的面容,相反,它伸出的手又似乎在向人们进行道别,暗含着一丝悲哀而无奈的意味。此外,从整体来看,画面构图简明、色调寡淡。在灰黄色的画布上,黑色的线条扭曲成一团,看起来密密麻麻、纠缠不开,让人产生一种困惑而不安之感。画面的右上方则有三个奇异的符号,外形分别为一道红光、一面绿圆和一轮新月,似乎在提醒下方的幽魂,这是太阳和月亮共同出现的幻境。的确,“幽魂”的主体奇特而夸张,好像是被挤压在一起的布条或管道,在这幅超现实的画面中,受压制者内心的绝望与凄苦被委婉而含蓄地传达出。在冷色调的背景下,在虚幻的空间中,一个躯干变形、略显荒诞的鬼怪在招手和无声呼喊,这既是画家对自己命运辗转的愤叹,又暗含了其潜意识中对旧友的不舍和怀念。

对此,普拉斯在给丈夫的兄弟杰拉尔德·修斯和其妻琼的书信里写道:“我坐下,让自己沉浸在卢梭、高更和克利那明亮又富有色彩的图画中,也让他们的小小的、奇怪的世界——不论是[……]还是像捆着的床单一样挥手告别的幽魂,都极其有趣、吸引人。我一直希望泰德能过来分享它”[15]。此外,她又在日记里写道:“保罗·克利在艺术中有颤动的线条——‘幽魂的离去’是道别的手势,从蓝色的空间中,从一捆被单中,从新月中,以及从绿色的星球中”[1]334。在她具有超现实主义色彩的艺格敷词诗里,“幻景”、“谜语”、“幻影”、“梦境”等字眼接连出现,仿佛是在构建一个虚构的国度。叙述者本人也穿梭于梦境与现实之间。她于早晨五点钟在“没有色彩的真空”中苏醒,但却仍然身处恍惚之中。“椅子”、“橱柜”和“床单”这些真实的事物存在于眼前,而幽魂也在衣物旁边徘徊着,它高举着手,好像在向谁告别。随后,诗人在自己的陈述中揭露了答案——在普拉斯眼中,她父亲和母亲的幽魂仿若萦绕在自己身边,让她忍不住训斥着它们快点离开。但是,诗作模糊了真实与虚幻的界限,最终也没有表明叙述者是否已摆脱其纠缠[16]。与此同时,普拉斯也确切再现了画作中的几个奇特符号。在诗人眼中,它们独特的形态、多样的颜色和错乱的位置,同样带来了梦幻般的效果:

A point of exclamation marks that sky 一个感叹号在空中留下印记,

In ringing orange like a stellar carrot. 强烈的橙色就像闪熠的胡萝卜

Its round period, 它的圆形句号,

Displaced and green, 被挪开,绿色的,

Suspends beside it the first point, 悬挂在第一个标点旁,

The starting point of Eden, 是伊甸园的起点,

Next the new moon’s curve.[9]90邻近新月的弧线。

此外,诗歌的不同场景以“告别”、“离去”、“再见”等消极词语相联结,存在于这个“我们睁开眼就会失去的世界”,也共处于这个有幽魂出没的幻境。在此,普拉斯抒发了和克利不尽相同的离别之音。令克利倍感悲痛的是辞职和搬家这两件事,因而,画家将幽魂作为自己在画布上的化身,从而抒发了内心对教学的留恋和对友人的不舍。但在艺格敷词诗中,普拉斯却迫切地希望其父母的幽魂能远离自己,而这正是她潜意识中未曾停歇过的念想。她的诗歌真切地表明了诗人自己的真实想法,就算是在半梦半醒之间,她依旧下意识地对双亲产生排斥之情。普拉斯的父亲在她年幼时就因病离世,她对此一直颇有微词,这在其诸多诗歌中都有所体现。而在普拉斯半自传体的小说《钟形罩》中,女主人公埃斯特·格林伍德努力成为完美的“奖学金女孩”,从而为母亲分忧解难,但却最终因压力过大而精神崩溃,被送到医院进行治疗。可见,在《幽魂的告别》一诗中,诗人叙述的不仅仅是原作的图画意象,更将挥手作别的幽魂作为一个象征符号,流露出对双亲的感激与埋怨相混合的复杂情感。

五、结语

不同于她诸多经典的自白诗,普拉斯的艺格敷词诗具有较为明确的创作摹本,这让她充沛而浓郁的个人情感有迹可循。通过对已有图画的复述和改写,诗人不必再构想明确的场景或意象,而是在他人作品的基础上更为深刻地抒发自己的内心情感。那些有形的、生动的、复杂的意象已被逐一展现[17]。故而,读者可将这些画作视为起始,从中追寻普拉斯的内心世界。在《树上的贞女》和《珀耳修斯——以智慧战胜痛苦》两首诗歌中,普拉斯以两幅蚀刻版画为例,运用讽刺的手法表达了和克利相仿的观点,既批驳了一些女性自我认知的矛盾,也表达了对人类共有困苦的关切;在《战斗之景》一诗中,普拉斯依循着克利孩童般的视角,运用表现主义的配色法复述了画中的情景;在《幽魂的告别》中,她则在忠实原作的基础上流露出慨叹与哀怨的语调,丰富了原画的主题内涵,传达出对双亲的矛盾情感。尽管无法肯定克利对普拉斯的全部诗作都产生了此般深远的影响,但在这几首诗歌中,普拉斯无疑对克利的创作技法和美学观念进行了模仿、运用与升华。无论是对痛苦、女性、海景、别离等主题的选用,还是对色彩和线条的文字再现,无论是对现实问题所持有的相仿观点,还是对已有画作的不同解读,人们都可以通过绘画这一不同的视觉艺术维度,感受到保罗·克利在创作理念方面对这位女诗人的深刻影响。

注释:

① “Ekphrasis”一词源自希腊语,其本意为“说出来”(ek指“出来”,phrasis指“说”),即以言语的方式来描述具有视觉特质的艺术品。而“Ekphrastic Poetry”(“艺格敷词诗”)则是其重要的类别之一,主要指经由艺术媒介的转换,诗人将某幅画作以文字的形式重新表述出来。国内对“Ekphrasis”这一术语有着不同的译法。其中,谭琼琳在其论文研究中将之称为“绘画诗”;钱兆明认为它指代“艺术转换再创作”;欧荣将其译为多种艺术相统一的“艺格符换”;沈亚丹则称其为“造型描述”。本文采用范景中先生音义兼顾的翻译“艺格敷词”,李宏、龙迪勇等学者都采用此种译法。

② 文中英文诗歌均为作者自译。