围手术期凝血指标与口腔颌面部游离皮瓣相关并发症间的关系

2021-07-02金萬勇朱载瓯武和明吴姗姗吴煜农宋晓萌

朱 墨,金萬勇,朱载瓯,丁 旭,武和明,吴姗姗,顾 宁,吴煜农,宋晓萌

口腔颌面部恶性肿瘤手术切除后的巨大组织缺损会给患者带来功能与美观两大方面的问题。如何进行组织重建以恢复功能、追求美观,一直是临床医师工作中的最大挑战之一[1]。在血管游离皮瓣修复手术开展以来的数十年中,血管化游离皮瓣在缺损修复重建手术中的使用率不断增加。现如今,游离皮瓣修复手术已经成为头颈部肿瘤切除后缺损重建的最常见、最重要的手段[2-3]。据报道,头颈部游离皮瓣重建术的成功率可以达到95%~99%[4-5]。

尽管手术成功率很高,但术后并发症导致手术失败的可能性依然存在。有研究者的临床统计结果报道,术后并发症中最常见、最严重的为皮瓣危象、下肢静脉栓塞及肺栓塞等[6]。术后发生皮瓣危象的原因包括静脉扭转、不当的负压引流、静脉受压、血肿以及供受血管管径差距过大等[7]。一旦发生术后并发症,可能导致术区组织功能和美观的丧失、计划外手术的增加、住院时间的延长、医疗费用的增长和医患关系的紧张等,为临床诊疗工作带来不必要的麻烦[8]。因此,探究导致这些并发症的原因以及寻找皮瓣相关并发症的危险因素,并以此进一步提高皮瓣手术成功率,成为口腔颌面肿瘤外科医师的工作重点[9-10]。

凝血相关血清学指标因其易于检测且检测价格低廉逐渐进入科研工作者的视野之中。研究表明D-二聚体和纤维蛋白原等凝血相关指标与血栓形成关系密切,而微静脉血栓造成的静脉危象是皮瓣修复手术失败的最常见原因。所以,本研究的目的是明确围手术期D-二聚体、纤维蛋白原等凝血指标的高低和变化与皮瓣并发症间的关系,为术前风险规避、术后围术期管理提供指导。

1 资料与方法

1.1 病例收集

回顾性分析2015年5月至2019年10月间,因罹患恶性肿瘤于我院口腔颌面外科就诊收治入院的患者。其中纳入标准为:①年龄大于18岁且病理结果明确为恶性肿瘤;②术中进行了原发灶及颈部的根治性切除且采取游离皮瓣修复颌面部缺损;③患者基本信息、相关检验指标及并发症记录完善[11-12]。排除标准为:①患者伴有控制不佳的系统病史;②采取邻位组织瓣或带蒂皮瓣修复术创缺损者[13-14]。将患者分为两组:游离皮瓣发生血管危象、坏死或局灶坏死的病例纳入观察组,未见任何术后并发症的纳入对照组。

1.2 凝血相关指标检测及病史采集

采集对应患者的术前空腹采血、术后第一天清晨采血的凝血功能检验结果,同时记录其性别、年龄、病灶部位、疾病、皮瓣种类、术前放化疗病史、术前烟酒摄入史及患者术后皮瓣并发症情况,包括动静脉危象、皮瓣的坏死及局灶坏死[15]。所有患者都由同一组医师进行皮瓣修复手术,并予以完备的围术期管理。

1.3 统计方法

使用IBM SPSS 23.0进行数据分析,定量资料如患者年龄、查血结果等采用t检验,定性资料如患者性别、放化疗史、烟酒史等采用卡方检验,P<0.05时提示差异存在统计学意义。对t检验及卡方检验显示有统计学差异的变量进行单因素逻辑回归分析以明确其可靠性。对比观察组与分析组的术前、术后12 h凝血功能检验数值有无差异,同时对比两组患者的性别、年龄、烟酒摄入、放化疗病史有无差异。

2 结 果

2.1 病例概述

本次研究共纳入患者270例(表1)。其中男178例(65.9%),女92例(34.1%)。中位年龄58.89岁,最大者79岁,最小者27岁。以恶性肿瘤原发灶部位分类,占比最高的为颊癌84例(31.1%),舌癌80例(29.6%),共占总数的一半以上(60.7%)。以罹患疾病类型分类,鳞状细胞癌261例(96.7%)为最常见的病理类型。以所用皮瓣种类分类,游离前臂桡侧皮瓣168例(62.2%),股前外侧皮瓣50例(18.5%),股前内侧皮瓣1例(0.4%),股后内侧穿支皮瓣2例(0.7%),腓骨肌皮瓣46例(17.0%),腓肠内侧动脉穿支皮瓣3例(1.1%)。共有7例(2.6%)术前曾行头颈部放疗,24例(8.9%)接受术前诱导化疗和(或)靶向治疗。108例(40%)承认吸烟史,80例(29.6%)承认饮酒史。

符合观察组纳入条件的,即术后游离皮瓣发生血管危象、坏死或局灶坏死的共有12人。其中7例为术后1~3 d出现皮瓣危象,并接受二次探查手术,共有4例术中探查发现静脉血栓,1例血管扭转,余2例未探明危象原因。另有5例为术后5~7 d后出现皮瓣坏死和局部坏死,未行二次探查。

观察组的平均年龄为(62.67±9.365)岁,略大于对照组的(58.71±9.255)岁,t检验结果显示两组间无统计学差异(P=0.149)。两组在有无放化疗、有无烟酒嗜好方面无明显差异。本次研究中共纳入80例原发灶为舌的病例,其中只有1例归入观察组,占比较小,但不构成统计学差异(P=0.161)。共纳入13例原发灶为上牙龈的病例,有2例纳入观察组,占比较大,但不构成统计学差异(P=0.130)。观察组、对照组在罹患疾病、使用皮瓣种类方面未发现统计学差异。

表1 患者基本信息分析

2.2 围手术期观察组与对照组D-二聚体水平比较

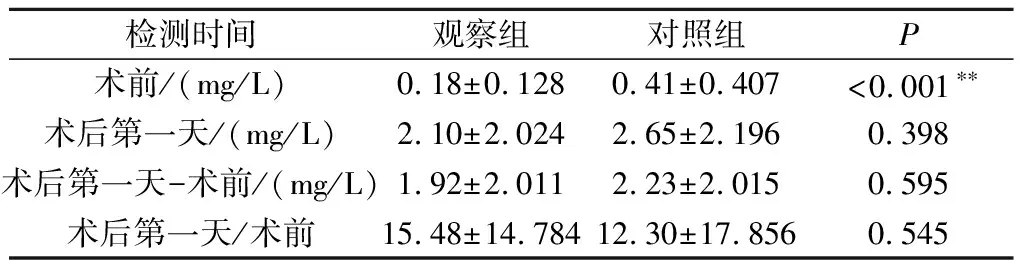

观察组与对照组的术前凝血功能检验中,t检验结果显示观察组的术前D-二聚体明显低于对照组(P<0.001),观察组与对照组的术后D-二聚体未见明显差异(P=0.398)。单因素回归分析显示两组术前D-二聚体无明显统计学差异(P=0.084)。我们同时计算了术后第一天D-二聚体与术前D-二聚体的差值与比值,以探究观察组患者术前术后D-二聚体波动幅度是否大于对照组,统计显示术后第一天D-二聚体与术前D-二聚体的差值(P=0.595)与比值(P=0.545)未见明显统计学差异,如表2所示。

2.3 围手术期观察组与对照组纤维蛋白原水平比较

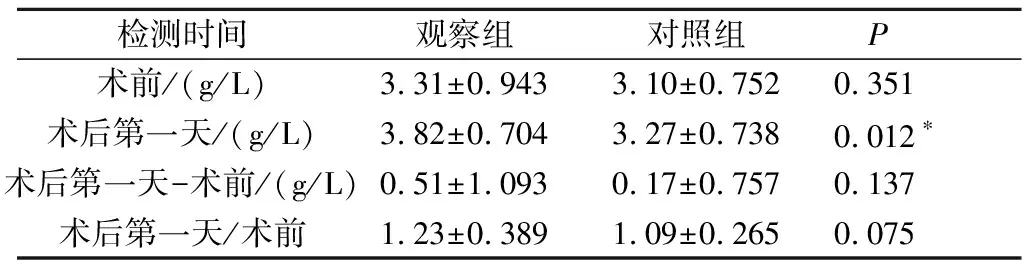

观察组术前的纤维蛋白原略高于对照组,t检验结果无统计学差异(P=0.351),术后第一天的纤维蛋白原明显高于对照组(P=0.012)。单因素回归分析显示两组术后第一天纤维蛋白原水平有明显差异(P=0.015)。观察组术后第一天D-二聚体与术前D-二聚体的差值与比值大于对照组,但具体差值(P=0.137)与比值(P=0.075)未见明显统计学差异。

表 2 围手术期D-二聚体水平比较

表3 围手术期纤维蛋白原水平比较

2.4 其他凝血指标比较

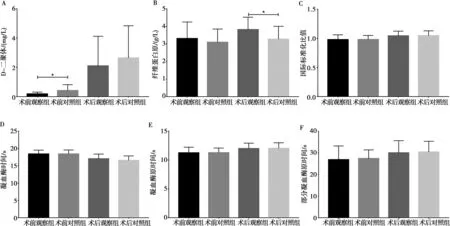

其余凝血指标包括凝血酶原时间、凝血酶时间、部分凝血酶原时间、国际标准化比值等观察组与对照组的差异无统计学意义,如表4及图1所示。

表4 其他凝血指标比较

A:D-二聚体;B:纤维蛋白原;C:国际标准化比值;D:凝血酶时间;E:凝血酶原时间;F:部分凝血酶原时间;F:部分凝血酶原时间;*:t检验,P<0.05

3 讨 论

皮瓣整复手术术后规避动静脉危象导致的血管栓塞,是保证手术成功的重中之重[16]。近年来国内外报道了多种监测皮瓣血管危象的方法,诸如荧光光谱分析、组织血氧红外测定、激光多普勒超声检查、血管造影监测等[17-18]。上述方法可以直观地反映游离皮瓣生长情况或直接观测皮瓣血管有无阻塞,有利于更准确、更灵敏地进行皮瓣监测。但不可否认的是,上述方法操作繁琐、耗费甚巨,且不够快捷简便,不利于其临床大范围推广。吴汉江等尝试将凝血因子引入皮瓣监测领域,统计结果显示纤维蛋白原水平与皮瓣危象间存在相关性,且过低的D-二聚体及纤维蛋白原会增加血栓形成的风险[19]。本次研究尝试从凝血相关血清学指标入手,寻找一种更简便、更快捷、更适于推广的皮瓣监测手段。

D-二聚体是一种可溶解的纤维蛋白降解产物,它是由纤溶系统分解血栓而产生的[20]。当循环系统受损,触发凝血机制时,由凝血系统产生的凝血酶将可溶性纤维蛋白原转化为纤维蛋白单体。纤维蛋白原分子是由三个蛋白质分子组成的镜像对称的D-E-D结构[21]。在止血过程中,凝血酶从纤维蛋白原中分离出两个小的激活肽,形成纤维蛋白单体,纤维蛋白单体聚合形成γ-纤维蛋白纤维网[22]。一旦止血机制完成,愈合机制便开始运转,纤溶作用正是愈合的第一步。此时交联的纤维蛋白纤维网发生纤溶酶介导的降解,形成D-D结构,即最终降解产生的D-二聚体[23]。同期纤维蛋白纤维网降解,生成纤维蛋白原入血,是血液中纤维蛋白原的主要来源[24]。D-二聚体只有在交联纤维蛋白形成和降解时才能产生,所以D-二聚体可作为凝血和纤溶系统激活的全局标志,并作为凝血活性的间接标志[25]。

本次实验中,观察组与对照组的术前D-二聚体及术后12 h的纤维蛋白原检验结果存在统计学差异(P=0.001,P=0.021)。而术后D-二聚体、术前纤维蛋白原,以及凝血酶原时间等其他凝血指标未见明显差异。单因素回归分析显示术后第一天纤维蛋白原具有统计学差异(P=0.015),暗示术后纤维蛋白原可能是一个可靠的监控皮瓣的指标。吴汉江等的研究结果显示术前纤维蛋白原水平与皮瓣危象有显著相关性,这与本文的结果一致。D-二聚体、纤维蛋白原是人体内血栓形成与代谢的标志性指标,而皮瓣血管栓塞是导致头颈部游离皮瓣危象、坏死的最大威胁[26]。故而D-二聚体及纤维蛋白原理应成为监控皮瓣危象等并发症的优良指标。实验前我们预计对照组与观察组的D-二聚体及纤维蛋白原水平存在差异,而最终结果也的确如此。这一点暗示了,患者术前、术后D-二聚体及纤维蛋白原的水平异常可能是术后皮瓣危象等并发症的征兆。但同时我们也注意到,在两组患者术前D-二聚体存在差异、术后D-二聚体无明显差异的情况下,术后D-二聚体与术前D-二聚体的数据的差值(P=0.720)和比值(P=0.706)却无明显差异,且术后纤维蛋白原与术前纤维蛋白原数值的差值(P=0.137)与比值(P=0.075)也出现了类似的状况。统计数据过大的标准差可能是这种统计结果的最大原因,这也在一定意义上降低了D-二聚体、纤维蛋白原在监测皮瓣方面的可靠性[27]。

本次研究中,观察组的平均年龄为(62.67±9.365)岁,略大于对照组的(58.71±9.255)岁,观察组平均年龄略高于对照组,但两组间无统计学差异(P=0.149)。年龄本身与血栓发生率无关,但高龄患者罹患全身基础疾病,尤其是凝血相关疾病的概率增加,可能间接导致皮瓣并发症发生率的上升。

本次研究中,患者的放化疗病史、烟酒嗜好与皮瓣并发症的发生率无明显关联。术区曾行放疗可能导致头颈部常用的皮瓣吻合血管发生管壁纤维变性,降低血管质量,最终影响皮瓣血液循环,导致皮瓣危象。而本次实验中,放疗与否与并发症的发生率无关(P=0.488)。化疗病史、烟酒摄入可能通过影响患者全身健康情况的方式间接影响手术并发症发生率,而本次实验否定了这一假设。

本次研究共纳入80例原发灶为舌的病例,其中只有1例归入观察组,占比较小,且不构成统计学差异(P=0.161)。共纳入13例原发灶为上牙龈的病例,有2例纳入观察组,占比较大,但也未构成统计学差异(P=0.130)。研究数据提示了舌部病灶皮瓣修复成功率高于其他原发灶,而上牙龈游离皮瓣修复因其血管蒂过长而可能导致并发症发生率略高。

本次研究还存在一定的局限性。患者的恶性肿瘤病史、过高的年龄、过大的手术创伤、术中术后输血等都可能导致循环系统内出现突发的高凝状态,进而导致D-二聚体及纤维蛋白原数值的波动,这一点大大限制了D-二聚体及纤维蛋白原的波动情况在评估皮瓣危象风险时的特异性。再者,本研究纳入的病例数,尤其是观察组的病例数相对较少(12例),可能存在较大的抽样误差。由于近年来显微外科技术的提高,我科发生血管危象的例数有限,因此在一定程度上限制了观察组的数量。最后,本次研究只是单中心的回顾性研究,研究结果是否具有普适性尚需进一步探讨。

4 结 论

术前D-二聚体及术后12 h纤维蛋白原数值的高低对临床上规避口腔颌面恶性肿瘤皮瓣修复术后皮瓣相关并发症有一定指导意义。如何进一步提高其特异性,推动凝血指标在皮瓣监测方面的意义,仍需进一步研究。