泥水平衡顶管下穿高速公路的沉降控制研究

2021-06-30龚迎春

龚迎春

(上海隧道工程有限公司,上海 200232)

1 工程概况

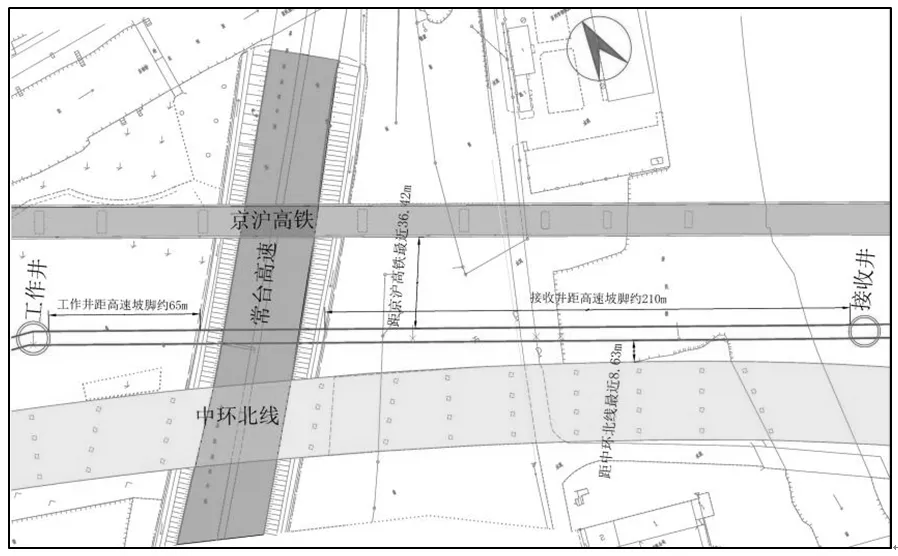

苏州城区第二水源-阳澄湖引水工程为市政输水工程,规模50万m3/d,采用顶管法施工。其中,14#~13#顶管段位于中环北线与阳澄湖环路交口,顶管区间从常台高速公路(跨度约65m)下方正向穿过,双线管道净距4m,长度330m。常台高速作为重要交通要道,保护等级高,顶管作业环境复杂,工程安全风险控制难度较大。本区间主要穿越5层粉质粘土夹粉土层与6层粉土夹粉砂层,故采用泥水平衡钢顶管施工,工作井距离高速约63m,接收井距离高速约203m,管顶覆土深度平均约8m,其中,穿越常台高速段覆土11.4m。顶管穿越苏嘉杭高速位置关系图如图1。

图1 顶管穿越苏嘉杭高速位置关系图

众所周知,若顶管顶进速度不稳定、顶管轴线偏差控制不到位且纠偏不及时,施工过程中将存在明显的超欠挖工况。当超挖量较大时,套管外周与土体产生较大空隙,在车辆荷载作用及上层土体重新固结作用下,路面将会产生过多沉降。另外,顶管工程结束后,管节若存在因锈蚀和承压能力不足等原因产生的破损情况,将导致路面的进一步沉降。

2 管节设计及顶进方案

2.1 管节设计

原设计穿越常台高速段顶管采用DN2200钢筋混凝土顶管,管节外径2640mm,长度2000mm。考虑到钢筋混凝土管节外径较大,接缝较多且接缝容易渗漏,易造成地层损失,导致地面沉降,因此,将DN2200钢筋混凝土顶管调整为DN2200钢顶管,管节外径2220mm,管节长度6m。双管净距由3.56m调整至4m,有助于减小双管顶进对地层的扰动。采用钢管节后,由于管节外径减小,每延米土体开挖量由钢筋混凝土顶管的5.64m³降低至4m³,土方开外量降低将有助于控制地面沉降。同时,钢管节采用焊接接头,可靠性高,由于管节接缝渗漏造成地层损失的可能性大大降低,地面沉降的风险显著降低。

2.2 施工组织

为尽量减少顶管顶进对地层的扰动以及产生的地面沉降,本段顶管施工采用单线依次顶进的施工方案,减少单位时间土体的开挖方量。先实施北线顶管,北线顶管贯通后,完成泥浆置换,再实施南线顶管。

3 顶管施工沉降控制措施

3.1 前期准备

顶管穿越施工之前,通过查阅常台高速竣工资料以确定顶管区间和常台高速的位置关系及管节对应里程等关键信息。在顶管穿越施工前,再次复核测量顶管里程以确认顶管与常台高速的相对位置,做好现场踏勘与交底工作,并对于道路先天裂缝等可能对施工有影响的隐患先予以排除。

3.2 施工过程控制

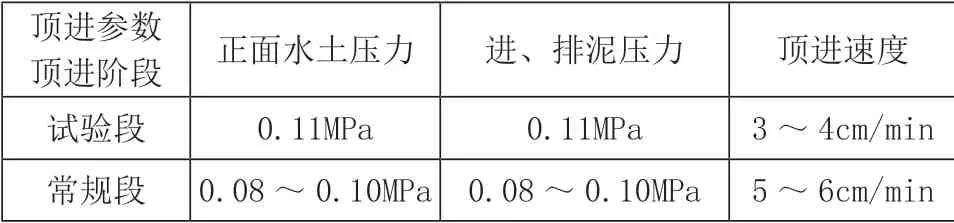

(1)试验段顶进及数据反馈。顶管穿越施工前50m作为顶进试验段,每隔10m设置一个沉降监测断面,每个断面埋设8个沉降监测点,初步掌握顶进作业产生的地表沉降规律和量值范围。并对顶管顶进速度、刀盘转速、正面泥水仓压力等关键施工参数进行统计分析,摸索顶管在该地层中掘进时施工参数与地表沉降之间的关联性特征,为后续穿越高速公路过程中调整顶进参数提供数据指导。最终试验段和常规段对应的关键施工参数对比如表1所示。

从表1中可以看出,试验段顶进速度比常规段顶进略慢,进排泥压力比常规段略高,试验段顶进完成后,地面沉降未超过3mm。根据试验段情况,拟在穿越阶段进一步降低顶进速度,减小高速公路地面沉降。

表1 试验段和穿越段主要顶进参数对比

(2)严格控制管道接缝质量。在顶进过程中对每条焊缝长度的100%超声波探伤检测,检测合格方可继续顶进。

(3)顶进参数控制。开挖面泥水压力设定的合理与否对控制地表沉降较为关键。理论上讲,若泥水压力与前方土体静止土压力相当,则周围土体受到的扰动微小,地表沉降不易发生。在初始顶进阶段,泥水压力的设定值介于上限值与下限值之间,为有效地控制轴线,初出洞时宜将压力值适当提高,同时加强动态管理,及时调整。顶进速度方面,在穿越高速阶段,顶进速度控制在1~2cm/min,进排泥压力控制在0.13MPa;而在正常顶进阶段,结合实际施工经验,实际泥水压力的设定结合地面沉降监测数据等及时做调整。严格控制出泥量,防止超欠挖,正常情况下出泥量控制在理论出泥量的98%。

(4)注浆压力和注浆量控制。在顶管顶进过程中,以适当的压力、必要的注浆量和基于合理配比的压浆工艺在管道周围环形空隙中进行同步注浆,管外壁形成完整的泥浆润滑套,既能减小摩擦阻力,又能起到控制或减小地面沉降的作用。再者,定时对管道沿线依次补浆,避免管外壁出现背土现象。相关参数设定如下。

①注浆压力。注浆压入口的压力应稍大于该处的静止水土压力。注浆压力不宜过大,防止管节背后土层受到劈裂扰动进而造成过大的后期沉降与跑浆;然而注浆压力过小,则浆液充填缓慢,初期沉降较大。实际施工过程中,注浆压力多取为1.1~1.2倍的静止水土压力。

②注浆量。理论每米注浆量为0.14m³,但鉴于顶管纠偏、跑浆和浆料失水收缩等因素,实际注浆量一般取理论用量的3~5倍。

③浆液配比。为减少顶进过程中触变泥浆流失造成的地表沉降,触变泥浆采用“厚浆”,使用优质膨润土进行泥浆配比,膨润土:水=1:5,比重约为1.6,采用专用高压注浆机。

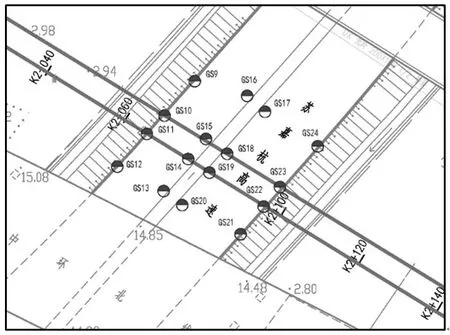

(5)施工监测。在顶管穿越之前委托专业第三方监测单位对所有监测点原始数据进行测定,穿越施工期间根据监测数据及时优化调整顶进施工参数。监测点在顶管上方及顶管两侧10米范围内布设。根据设计要求及本工程的环境特点,在高速路肩及中央分隔带布置16个沉降监测点。具体布置情况如图2所示。

图2 地表沉降监测点布置图

监测周期自顶管施工开始持续到顶进施工后3个月沉降数据基本稳定为止。顶管施工前,完成监测点的布设及初始数据的采集。顶管穿越高速过程中,监测频率为1次/2小时;顶管穿越高速后至贯通,检测频率1次/2天;施工完成后3个月内,检测频率1次/7天。

(6)轴线控制。为确保顶进轴线与设计轴线尽可能一致,减小纠偏量,进而减少因纠偏引起的对周围土层的剪切挤压扰动以及建筑间隙和地层损失。需要注意的是一次纠偏量不宜过大,否则可能造成超挖,影响周围土体的稳定,所以需要做到“勤测勤纠”。

(7)泥浆置换及水泥浆填充。

①泥浆置换。顶进完成后,穿越段及时用缓凝泥浆置换原有的触变浆液,置换用水泥浆采用PO52.5R水泥,以保证水泥浆早期强度的上升,避免地面沉降。

②水泥浆填充。顶管内穿φ1800钢管完成后,立即实施管道间空隙水泥浆填充,防止管道变形引起的地面沉降。

4 沉降控制分析

依据设计和相关规范要求,监测控制值日变化量不超过3mm;单根顶管穿越高速完成后最大沉降值未超过4mm;双线顶管穿越苏嘉杭高速全程各监测点最大沉降值均未超过6mm;监测周期内累计变化量不超过10mm。上述均未达到报警值,证明顶进作业地表沉降控制良好。

5 结语

顶管穿越对高速公路的影响主要是施工过程中及施工完成后产生的路面沉降,若沉降过大,将对高速公路行车安全造成极大影响。针对该问题,本文结合阳澄湖引水顶管工程穿越常台高速公路为例,在施工过程中考虑采取优化管节设计和施工组织方案、控制顶管顶进参数、合理设定注浆参数、实现全过程沉降监测等技术措施,有效地控制了顶管施工沉降,达到了保护高速公路行车安全的目的。