凡高在圣雷米时期的艺术语言研究

2021-06-30刘峣

刘峣

(辽宁师范大学,辽宁 大连 116029)

一、初到圣雷米

凡高初到圣雷米时仅有36 岁,尚且年轻的他历经前几个月磨难,已使自己非常疲惫,也变得更加敏感。当医生和病人看到凡高耳朵上的伤口,他会表现得非常紧张与心烦意乱。凡高住进圣雷米时恰逢当地最美的季节,看着满园的花草树木凡高十分开心,病情也开始渐渐好转。凡高在当时与弟弟提奥的信中写道:“花园充满生机,我并不是那么凄惨。”

望着心旷神怡的花园,凡高开始了圣雷米精神病院的创作时期。鸢尾花和常春藤这两种植物是凡高圣雷米创作初期描绘最多的两种植物,也是他最喜爱的两种植物。其中最著名的作品是《鸢尾花》和《精神病院的花园》。

《鸢尾花》被艺术界称为凡高在“圣雷米时期最伟大的作品之一”。这幅作品中最鲜明的特点是存在着多处对比关系。在色彩上,画面中黄褐色的土壤与蓝色的鸢尾花形成了鲜明的冷暖对比,在数量上,画面中心白色的鸢尾花与成片蓝色鸢尾花形成数量上的对比。

白色的鸢尾花被凡高精心安排在画面中心靠左位置,同样作为鸢尾花却与右方蓝色的鸢尾花格格不入,显得孤寂又冷漠。它叶子也表现出孤独与不安,躁动地扭曲着。从空间对比上来看,画面前景的部分是右下角向画幅中间生长的几束鸢尾花,中景则由一大片蓝紫色和一束白色的鸢尾花组成,远景是由一大片万寿菊组成。

《鸢尾花》中虽然运用了许多对比关系,但画面并不显得冲突。凡高通过灵动的笔触将画面调和,这种表现手法使得画面变得更加精致灵巧,充满着律动及和谐之感。

凡高对常春藤植物也十分喜爱,这种喜爱激发了凡高的创作热情,他用一整天的时间在花园作画,绘出了一幅《精神病院的花园》。画面的左方是一栋只绘出了一半的男宿舍楼,正前方位置被另一栋建筑挡住,与右方茂密的大树形成了一个相对封闭的空间结构。在草地上凡高用弯曲多变的笔触描绘出了杂草丛生的感觉,画面左方的大树占据了画幅的大部分位置,使人的目光集中在了这几棵茂盛的充满生机的大树上。凡高用短促有力的笔触绘出了大树的枝叶,枝叶浓淡大小多变,成为了整幅画中最具有感染力的部分。

《鸢尾花》和《精神病院的花园》两幅作品色彩丰富,笔法灵动,线条细致多变,充分展现了凡高对自然景观的喜爱之情。

二、圣雷米的麦田

圣雷米是法国一个非常漂亮的小镇,凡高透过自己房间的窗户可以看到近处绿油油的麦田和远方的山峦,视野一览无余。当凡高第一次看到这些景观的时候便开始惊呼:“多么美丽的土地,多么美丽的蓝色,多么美丽的太阳。”凡高在这片美丽的土地上创作了《暴风雨后的麦田》、《收麦者》、《有小麦捆和月亮的麦田》、《日出时的麦田》等等14 张麦田画作。

《暴风雨后的麦田》是凡高到圣雷米时第一幅关于麦田的画作。画面中的麦田采用厚涂法,通过凡高厚重的笔触使画面带来了一种无形的张力,表现出麦田在狂风暴雨中扭动无助的姿态,与远处山峦、小屋和天空中淡蓝色的卷云结合,形成了一幅简洁的画面。

在笔法上,凡高发挥着自己的想象力,运用浑厚笔法描绘出狂风暴雨把近处将要成熟的麦田肆意吹动,和远处被狂风旋动的云朵遥相呼应。在色彩上,画面采用了冷色调,同时在麦田与后方群山的大量中性色调的调和下,整体色彩显得冷静和平和,作品中简约的形象与狂放的笔触成了鲜明的对比。在构图中,采用了对角线构图法,更加强调了画面中的律动感、延伸感和立体感。从色彩上来看和《暴风雨后的麦田》有较深对比的是《麦田与收割者》,画面整体采用暖色调,金黄色的麦浪随风欢快的摇曳与画面上方同色系的太阳相互辉映着。

凡高通过控制画笔的角度和线条的宽度与长度,来表现画面主体麦田的起伏感与扭动感,原本静待收割的麦田变得像大海的巨浪一般舞动。《暴风雨的麦田》天空中扭动的云彩,在这幅画中变得比较安静,从原来对角线构图上也开始变得更加具有平面化和装饰性。

凡高认为自己在画布上耕作就像农民在田里劳作一样,他通过精神病院的铁窗看到了季节的交替。麦田风景陪伴凡高度过了许多艰难的岁月,也带给了他许多的创作灵感。在这个时期中,与麦田系列有相同艺术价值的是凡高的星空系列作品。

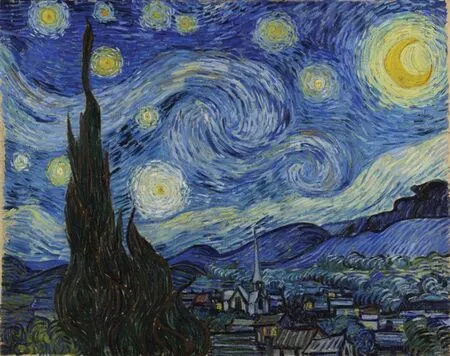

三、凡高的那片星空

凡高在精神病院时期的物质条件并不好,夜晚时能陪伴他的只有窗外天空的繁星和安静的村落。凡高静静地聆听星空中的旋律,提笔在信中写道:“夜晚的色彩比白天的更丰富,因为他拥有最浓的蓝紫色、蓝色和绿色。”

圣雷米时期完成的《星月夜》和之前凡高绘出的《夜晚露天咖啡座》、《罗纳河上的星空》并称为凡高星空三部曲。不过《星月夜》中所表现出的星星、天空、建筑与前两幅作品显得更为抽象。在给弟弟邮寄画作时,凡高对弟弟解释道:“这幅画可能会有一些夸张,不是真实的写照。”

弟弟提奥收到画作回信中也的确批评了这幅画:“对风格的追求掩盖了事物本身的情感。”凡高开始将这幅画称为“习作”,但相较之前迥异的绘画风格,应该是凡高用来表现自己内心真实情感的画作。

凡高在巴黎时期深受日本浮世绘影响,曾经高度赞扬葛饰北斋先生的《神奈川冲浪里》,认为北斋先生画作具有强烈的动感。画作中的海浪占据了画面的大部分,甚至高过了富士山。凡高的《星月夜》和《神奈川冲浪里》有很多相似之处,甚至借鉴了许多葛饰北斋先生的艺术风格。

两幅画作都采用了大量的蓝色和白色,都通过旋动的笔法将海浪和星夜表现得更为灵动,用静态的画面来展现动态的视感。《星月夜》更像是一幅风景装饰画,画面中的星星以蓝色为背景,凡高用弯曲的长线来表现蓝色的背景,以断断续续的短线来表现星空中的光芒。地面部分是圣雷米的小镇,这些小镇的灯光变得若隐若现,泛出的点点烛光与天空中的星光相互呼应。小镇中的圣马丁教堂被凡高进行了艺术处理,将原本的圆顶换成了斜顶。画面中巨大的柏树直冲云霄,想要挣脱束缚向上生长,在很大程度上借鉴了《神奈川冲浪里》中浪花的绘画方法。柏树的纵向线条和天空中横向的线条形成对比,同时在画面中心位置又画了一个尖尖的教堂,与柏树相呼应,最终达到了视觉上的平衡。画面中的天空如同水中的旋涡一样紧紧将星星握在其中,柏树则像火焰一样与“激流”的星空相互辉映,将凡高内心苦闷、急躁的心理表现出来,也表现出了凡高的不屈和挣扎。

凡高喜欢用纯度非常高的色彩来表现画中的物体,在画《星月夜》时采用厚涂法,仅白色就用掉了六大管。也因此随着时间流逝,出现了许多褪色现象,原图的《星月夜》应该更加具有感染力和艺术表现力。

在《星月夜》中,凡高运用了高纯度的蓝色和黄色,这与之前的绘画风格有很大不同。星空作为远景应该相对于柏树、村镇的纯度更低,但绘画处理方法则相反。这表现出了凡高是想将星空作为主体刻画,而非画面前方的物体,也使《星月夜》中流动的云朵成为凡高绘画风格最经典的表现。作为凡高最为常用的艺术语言,流动性笔触在他的自画像中也有更多地体现。

四、圣雷米时期的自画像

凡高一生画过40多幅自画像,在艺术史上是自画像最多的艺术家之一。在圣雷米时期的自画像有三幅:《拿着调色板的自画像》、《有旋涡背景的自画像》、《刮了胡子的自画像》,都是以侧面形式表现的,而且都是从同一个角度绘画。在凡高割耳之后,自画像都是以这个角度展现。从画像表现角度可以看,出他并不希望别人看到自己的缺陷,有意地将自己“完整”一面展示出来。

《拿着调色板的自画像》是凡高在圣雷米的第一幅自画像,深蓝色背景下凡高显得十分消瘦。画面中凡高黄褐色蓬乱的头发、锐利又迷茫的眼神、颧骨外凸的面容在深蓝色的背景衬托下显得格外无力。凡高在信中写道:“这是问我能够起床活动后第一天画的。当时我又瘦弱又苍白,样子像个鬼。”

在圣雷米早期可以看出凡高的精神状态相比后期要糟糕很多,之后的第二幅自画像《有旋涡背景的自画像》开始有所改善。从这幅自画像中凡高的眼神开始变得相当坚定又严肃,原本杂乱的头发也梳得非常工整,随意的罩衫也换成了象征中产阶级的上衣和坎肩。在浅蓝色旋动充满活力的背景下,显得格外精神。

凡高在将画作寄给提奥时表示:“我比那时看起来更健康,而且健康许多。”他将这幅画作认为是自己正在康复的体现,急切地想离开医院。

在最后一幅自画像《刮了胡子的自画像》中,凡高外表显得更加干净清爽,眼神不再锐利,开始变得温和,面颊也变得圆润。他将这幅画作寄给了自己的母亲当作生日礼物,意图表达自己还是他们当时所认识的凡高,想将自己最好的一面展现给母亲。

从《拿着调色板的自画像》到《刮了胡子的自画像》,在背景的笔法上变得越来越工整。画像中的凡高眼神空洞感也越来越少,变得逐渐温和有神,并开始注重自己的外部形象。可以看出凡高的精神状态越来越好,而且本人也在积极地接受治疗,希望可以尽早出院。

五、结语

圣雷米时期是凡高最高产的一个时期,他并没有因为精神病院里糟糕的环境而颓废。相反,从画作上来看,凡高在这个时期干净明亮的色彩,旋动有力的线条都期望以一个积极处世的态度来面对自然、面对画作、面对弟弟和母亲。作为后印象主义画家,圣雷米时期凡高画作的颜色、造型、韵律以及对画面的创造性的表现,深深影响了二十世纪的艺术发展,为艺术发展作出了卓越贡献。