守初心砥砺奋进 勇逐梦报国有成

2021-06-29刘欣

刘欣

历史的车轮滚滚向前,时代的脚步铿锵回响。回望我国航空工业70载风雨征程,一代代忠诚奉献、坚守担当的航空英模攻坚克难,演绎出一幕幕敬业精业、创新超越的拼搏场景。这些“闪光时刻”蕴藏着数不清的故事、道不尽的人情,化作“航空报国”的坚定信念,传承至今。

筚路蓝缕 一切为了前线

1950年朝鲜战争爆发,短短15天战火逼近鸭绿江畔,中国25万志愿军毅然出击,抗美援朝。这是一场武器装备力量极为悬殊的战争,美国凭借着强大的空军狂轰滥炸,仅入朝20天,就炸毁我军汽车600多辆,铁路瘫痪,物资积压,志愿军战士饱尝了没有空军参战的痛苦。

为满足战争前线急需,我国依靠苏联援助着手建设自己的航空工业。1951年4月17日,重工业部建立航空工业局,新中国航空工业从此起步。航空工业局在苏联援建下,形成6大修理厂,以“边准备、边开工、边修建、边生产”的方式,在承担繁重飞机维修任务的同时,进行了大量的改扩建工程。

频繁战事、远距离作战消耗了大量飞机副油箱,负责组装、试飞前线战机的沈阳飞机制造厂临危受命担负起自行研制副油箱的重任。一批能工巧匠,在既无图纸,又无工量夹具的困境中,冥思苦想,钻研试炼,攻克难关,产出了近万个副油箱,为前线战机义无反顾地作战提供了强大的动力。

整个50年代,我国在苏联的帮助下,通过修理以及初教5、殲5、运5、直5等飞机的仿制,初步建立了自己的航空工业体系。中国航空工业在战火的淬炼中从仿制修理,走向自主研制,筚路蓝缕,血泪交织,期间的艰辛与磨难,如今已被岁月封存,留下厚重、坚实的精神丰碑,剑指苍穹,护航伟大祖国!

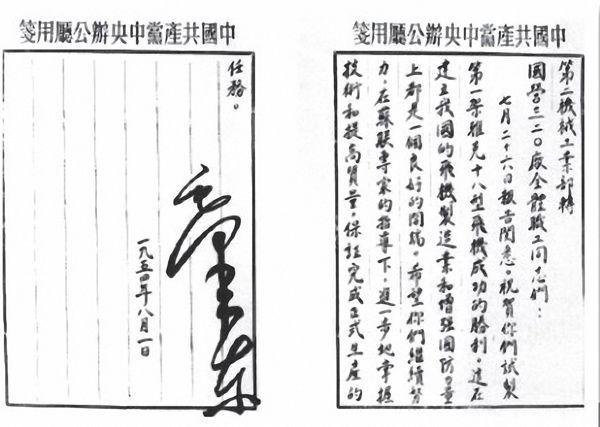

新中国生产的第一架飞机——初教5

1954年8月1日,毛主席亲笔书写嘉勉信表彰初教5的胜利上天,称“这在建立我国的飞机制造业和增强国防力量上都是个良好的开端”

愈挫愈勇 新中国笫一台涡喷发动机诞生

上个世纪50年代也是让人至今回想,依旧热血沸腾的时代。初创的航空工业体系在无数能工巧匠废寝忘食地专研下,屡屡创造出让世界为之瞩目的奇迹。

我国实施的第一个国民经济和社会发展五年计划,将涡喷5发动机研发的重任交付到了黎明发动机厂,1957年国庆前试制成功并投入量产,对于航空发动机研发基本从零出发的中国航空工业可谓是极难达成的挑战。

为不负国家期许,使发动机早日诞生,黎明发动机厂全厂职工投入到了忘我的钻研与学习之中,会议室草草搭建的“流动课堂”、挂块黑板即刻开讲的“车间教室”、口口相传苏联专家传授的宝贵经验……仅以1956年为例,全厂就有1079名新工人与老工人签订了师徒合同,90%以上的职工在技术领域跨越晋级。

1958年2月12日毛泽东主席视察沈阳黎明航空发动机厂听取关于涡喷5发动机的介绍

而研制之路却步步坎坷,1954年,由于时间仓促、技术未能完成全吃透,3种螺栓加工不良造成1万多件报废品,部分工人心疼材料浪费,打算停止试制。在苏联专家“经验是在实践中得来的,试制不能怕报废多而不敢干”的鼓励下,重整旗鼓,愈挫愈勇,终于取得突破性进展。苏联援建顾问谢苗诺夫曾感动地说:“黎明发动机厂的建设速度、研制能力和劳动热情,在我一生的经历中是很少见的,使我终生难忘。”厂内采取的多种平行交叉作业为研制赢得了时间,终使涡喷5发动机提前16个月完成试制,通过100小时的长期试车!

涡喷5发动机试制成功,标志着我国航空工业跨进了喷气式时代,成为了当时世界上为数不多可批量生产喷气式发动机的国家之一。黎明人攻坚克难、愈挫愈勇的坚持,为我国航空发动机的研发历程写下浓墨重彩的一笔,激励着航空人不懈、坚定地前行!

峥嵘岁月 传承“三线”精神

时光留痕,风雨如歌,航空工业迈入了“三线”岁月。“三线人”头顶青天,脚踩荒漠,风餐露宿,开山筑厂的身影仍旧历历在目。

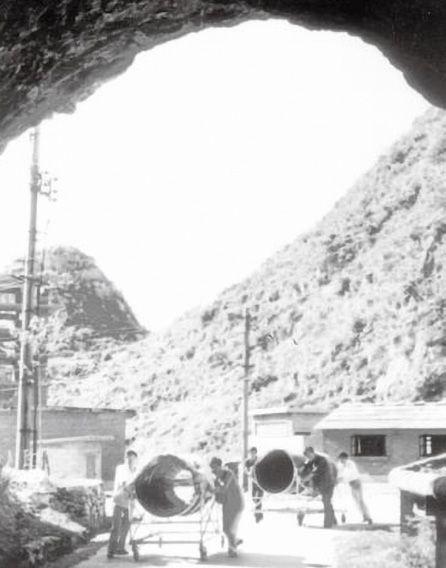

1964年5月,中共中央作出“三线建设”的战略布局。一纸调令下,浩浩荡荡的建设队伍挺进深山。1966年8月的贵州安顺,地无一寸平,开门即爬山,来自祖国各地的青年在此安营扎寨,开山筑厂。住的是四面透风的破棚屋,喝的是坑路里混着砂石的浑浊水,他们凭着忠于祖国、献身航空的信念,在此坚守、拼搏;以惊人的毅力和胆略,在基本建设的同时,展开了土法上马搞生产的紧张战斗。在一无资金、二无设备、三缺材料的窘境下,苦战数十个日夜,用三根竹竿架起一个个用油桶改造的熔化炉,试制成功铸铁管。从此“三根竹竿、一个油桶”的故事便载入了航空工业的史册。

1966年起,航空工业先后建立贵州的011基地、陕西的012基地等机构。1970年5月,第一台航空发动机总装成功;1970年9月,第一架某型喷气式歼击机首飞告捷……在西南地区贫瘠的土地,“三线人”以“靠山、隐蔽、分散”为宗旨,创造了一个又一个“不可能”,建设出庞大的国防科技工业体系。

“献了青春献终生,献了终生献子孙”,“三线人”无怨无悔地为祖国奉献所有,演绎了“白手起家、深山创业、凤凰涅槃、开拓未来”的军工华章,沉淀了“自力更生、攻坚克难、无私奉献、锐意进取”的三线精神!

机器设备运进山洞厂房

工厂建设初期,职工们住在简陋的棚屋里

厚积薄发 歼8横空出

1965年5月17日,总参谋长罗瑞卿批准了沈阳飞机制造厂提出的新型歼击机的战术技术指标和研制任务,同时也赋予了这款歼击机一个新名字:歼8。1969年7月5日,歼8战斗机首次试飞成功。作为我国首款自主研发制造的战斗机,歼8的诞生充满艰辛与坎坷。

1978年,为找到歼8飞机的抖振问题,顾诵芬(后座)乘歼教6飞机,观察试验飞机的振动情况

1981年,顾诵芬任歼8Ⅱ飞机的总设计师。当时,歼8在跨音速时机体引发强烈震动的症结,始终困扰着研发团队。年近50的顾诵芬先后3次登上飞机近距离视察试飞员试飞情况,判明气流分流区,终于找到症结所在。最后采取局部修型以消除气流分离的方法,彻底攻克这一技术问题。

工作中的王昂

作为我国自行研制的首款高空高速战斗机,试飞工作可能遇到的风险与困难不言而喻。1978年6月,试飞员王昂驾驶歼8进行高空作加力边界试验,飞机在高空时突然双发同时失灵。他一面观察飞机下滑情况,一面起动发动机。12000米的高度里他连续3次轮番起动发动机失败,转眼飞机就跌落到近3000米高度,必须赶快在跳伞和迫降之间做出抉择。王昂舍生忘死,6次尝试,终将发动机起动成功。他搏命挽救下飞机,取得了歼8飞机在无动力情况下高、中、低空中的准确下滑率。

回首国产机型研发之路,有着众多中国航空人坚定不移、负笈而行的身影。万里长空下,以歼8研制团队为代表的中国航空人自此将“独立自主,自力更生”的信条融入骨血,闪耀在中国航空工业的前行路上。

生为战机 死为战机

2012年11月25日随着歼15“飞鲨”成功在“辽宁”号航母上着舰,人民海军60余年的舰载机之梦圆满达成。这也标志着,中国第一支舰载航空打击力量,正逐步开始成型。而当天,就在“辽宁舰”完成训练任务靠岸后,罗阳突发急性心肌梗死、心源性猝死,经抢救无效殉职,享年51岁。

没有经验,也没有现成的关键技术可以借鉴,航空制造大国对技术的封锁,逼着航空人走上自主创新之路。2012年1月,罗阳担任中国第一艘航空母舰舰载机歼15研制现场总指挥。在航母上,罗阳坚持亲力亲为,与科研人员一起整理试验数据,观看每次起降过程,记录和分析飞机状态,忍受病痛的折磨,奋战至生命最后一刻。

“从上航母前一周到最后牺牲,罗阳的行程紧张,非常劳累。”与他并肩奋戰在一线的同事回忆道,“他率沈飞参加珠海航展,然后飞到北京参加会议,回到辽宁后又搭乘直升机飞赴大连‘辽宁舰,可以说是马不停蹄。上了航母,把东西放好,他一分钟都没有休息就上了塔台。”罗阳就是这样废寝忘食地守望着歼15,直至牺牲。

习近平总书记在11月26日作出指示,号召广大党员、干部学习罗阳的优秀品质及可贵精神;在庆祝改革开放40周年大会上,罗阳被表彰为“用生命践行航空报国的优秀代表”,荣获“改革先锋”的光荣称号。

五十岁韶华匆匆,罗阳将全部的智慧和精力献给中国航空事业,用辛勤和汗水铸就了一块块勋章,用短暂却光荣的一生实践着“航空报国”的信仰!

罗阳在辽宁舰上

“海空卫士” 生死无畏浩气长存

每一个热烈燃烧的忠魂都支撑着不屈的民族精神。英雄者,国之脊梁;舍身者,国之大义。国泰民安的今天,依然有像“海空卫士”王伟这样的守护者为新中国默默护航。

新中国成立后,美国就从未中断过对我国沿海的侦察飞行。从2000年下半年起,美军飞机侦察活动更加频繁,而且越来越贴近我们的领海。

2001年4月1日,美国的一架EP-3E侦察机一早飞离日本冲绳嘉首纳基地,目的是监视中国的通信以及雷达和武器系统的信号。

在发现这架EP-3型侦察机飞抵中国海南岛东南海域上空的时候,中国海军航空兵派出2架歼-8Ⅱ战斗机与美侦察机同向平行飞行,进行跟踪监视。事实上,对抵近我侦察的外国军用飞机实施跟踪监视,是维护我国国家安全的需要,完全符合国际惯例。

“海空卫士”王伟

9时7分,正当我方军机在海南岛东南104公里处正常飞行时,美国的侦察机违反飞行规则,突然大角度转向,向王伟驾驶的81192号机撞压过来!美机左翼外侧螺旋桨将王伟飞机的垂直尾翼打成碎片,接着美机机头又重重地撞上了王伟飞机的尾部,导致王伟的飞机呈右滚下俯状坠落。

突如其来的野蛮撞击可以摧毁一架飞机,但永远击不垮中国海空卫士坚强的意志和忠诚的信念!长机赵宇难以相信,从翻滚坠落的飞机上依然传来了王伟镇定的报告声:“飞机控制失灵。”他还在继续驾驭着已经完全失控的战机!1秒、2秒,……8秒、9秒,……将个人生死置之度外的王伟与坠落的战机在空中翻滚,他在用自己的血肉之躯为救护战机作最后的冲刺。

事不宜迟,别无选择。赵宇大声命令“跳伞!”

令人心痛的是,王伟跳伞后下落不明,14个昼夜,近10万军民不间断搜索,依然没能找到他。最终他的生命永远定格在33岁,定格在飒爽的英姿和铁血卫国的军魂里。

受损的美机迫降在海南陵水军用机场。中方扣押了美军飞行员。

2001年4月24日,中央军委在北京举行隆重大会,授予王伟“海空卫士”荣誉称号和“一级英模”奖章。从此,81192成为一个神圣的数字,它象征一种精神,也是一个壮举。它代表着中国空军无畏牺牲,用血肉之躯捍卫国家主权和领土完整的强大决心和坚定意志。

惊天一跳 15勇士冒死传递生命讯号

“军人不是为立功而战,祖国和人民需要时必定义不容辞”。铮铮誓言犹在耳畔,瞬间将我们带回汶川救灾15位勇士惊天一跳的幕幕场景之中。

2008年5月12日,我国的四川汶川发生8.0级地震,这是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最广的一次地震,近7万人遇难。位于震中的汶川、茂县等地区通信和交通中断,与外界失去了联系。此时,从党中央、国务院,到普通老百姓,都迫切想知道灾区的具体情况。如何尽快进入灾区、了解灾情,人们把希望寄托在了空军空降兵的身上。

5月13日凌晨,时任空降兵研究所所长的李振波受命指挥一支突击队空降震区,参加救援。与此同时,来自全空降兵部队的精英们陆续集结。

这是一场无气象资料、无指挥引导、无地面标识的“三无”空降。茂县为高山峡谷地形,可供空降的地域十分狭小,境内山峰多在海拔4000米左右,他们必须在5000米以上的高度跳伞。对于通常在数百米高空跳伞训练的伞兵来说,这无异于生死“盲跳”。

汶川地震中奋不顾身的15位勇士

2008年5月14日上午,天气好转,一架运输機搭载着伞兵们飞向震中。11时47分,飞临茂县上空,趁着云层中露出一丝狭小缝隙,李振波第一个跃出机舱。紧接着,于亚宾、任涛、李玉山、向海波、雷志胜、赵四方、刘志保、赵海东、郭龙帅、李亚军、刘文辉、王磊、王君伟、殷远……15勇士分成2批纷纷跃入茫茫云海。

5月14日12时25分,地震发生46小时后,15勇士作为第一批救援力量跳进了“孤岛”茂县。他们身背小型卫星站、超短波电台、夜视仪等先进的通信和侦察装备,历经7天6夜,冒着多次余震,翻山越岭,徒步220公里,向上级报告重要灾情30多批次,为指挥部指挥部队开进和部署抗震救灾提供了科学的信息依据。

惊天一跳,只为人民。这是当时新中国空降兵成立58年以来,首次以空降形式执行非战争军事行动,同时也创造了世界军事航空史的新纪录。

海外撤侨 空军肩负大国责任重托

没有和平的年代,只有和平的国家。半世纪试炼下的中国空军担负祖国重托,屡次在海外撤侨中捍卫国民安全,维护祖国尊严。

2011年2月,利比亚爆发大面积骚乱,大量在该国的外籍企业都受到了冲击,骚乱引发为政治冲突,中国籍员工的财产安全和人身安全都受到了威胁。

2011年2月22日,中国政府宣布从利比亚撤出中国公民,并要求全力保障驻利人员生命财产安全。此撤侨行动最大的亮点就是,中国第一次动用军事力量参与撤侨:中国海军徐州舰、临沂舰马不停蹄赶到利比亚,中国空军4架伊尔76运输机紧急起飞,穿过大半个地球奔赴北非营救国人。

自2月28日起,空军派出4架伊尔-76运输机紧急赶赴利比亚执行接运在利人员任务。受领任务后的97小时内,连续飞行12架次43小时,地面准备30小时,单机总航程29397公里;将1655人接运至苏丹首都喀土穆,将287人安全接运至北京。

执行任务期间,伊尔-76运输机机组面临了严峻的考验,航线长,天气温差变化大,又是到陌生地域执行任务,尤其是每天只有3个小时的休息时间。

为确保飞行安全,空军在选配过硬机组的同时,多策并举提高飞行人员在执行任务中抗疲劳、抗体力消耗等方面的应对能力。同时,制定完善了各种特情处置预案,并派出8名医护专家随机保障,确保撤离人员旅途安康。并且为在利人员准备了机上所需的食品、饮用水等,加装了卫生间。

当287人安全到达中国领土后,有一位名叫冯克荣的41岁工人,走下机舱后,当众跪下来,亲吻中国大地,这个动作立即感动了全国。

利比亚撤侨几乎是新中国成立以来,中国政府组织的最大规模海外公民救援撤离行动,一方面彰显了国家日益强盛,另一方面,也显示出中国空军在危难时刻保卫人民生命安全的强大实力和坚定信念。

中国公民手持国旗回到祖国怀抱

C919一飞冲天 百年大飞机终于梦圆

“我们什么时候才能坐上自己国家制造的大飞机飞往世界各地呢?”多年来,航空人都曾在内心深处发出这样的呼喊。中国的大飞机之梦未因运10的下马而破灭,愈挫愈勇,拼搏向前,终使C919一飞冲天,百年大飞机终于梦圆。

C919大型客机是中国首款按照最新国际适航标准研制,具有自主知识产权的干线喷气式民用飞机,座级158-168座,航程5555公里。该型客机于2008年开始研制,2017年5月5日成功首飞。

截至2018年2月,C919大型客机累计获28家客户815架意向订单。与此同时,中国和俄罗斯正式启动了新一代远程宽体飞机CR929的项目。

C919首飞成功,标志着我国具备了研制现代干线飞机的核心能力。C919飞机从机体试验到制造全部由中国自主设计和完成将是中国民航走向世界的起点,在未来的世界民航市场竞争中,帮助中国民航品牌赢得世界的赞赏!中国的大飞机之梦,一路光明!

工匠精神 铸就大国重器

追忆航空工业历史征程,太多励学笃行、精益求精的大师沉淀在航空工业制造的各个领域,身体力行地诠释着弥足珍贵的“工匠精神”。

中国商飞工程师施品芳被誉为“老法师”,他的工具箱里有几十把密密麻麻的大小刀具,背靠车床,凝神专一,一个零件他可以琢磨两个小时。

被誉为航空“手艺人”的钳工胡双钱,在30多年里加工过数十万的飞机零件,从无一件残次品,在他眼里,工匠精神就是“一种努力将99%提高到99.99%的极致”。正如胡雙钱所说“飞机关乎乘客生命,飞机零部件制造绝不能出差错,99.99%和100%是天壤之别,是生与死的差别。”

在航空工业西飞国航厂铆工薛莹眼中:“一架飞机有上百万个铆钉,一个铆钉的质量直接影响到飞机的质量和安全”,20余年的铆工生涯,她恪尽职守,带领“薛莹班”先后交付5000余架份波音737系列优质垂尾,将“中国制造”推向新的高度。

锤炼“工匠精神”绝非一蹴而就,航空工匠们付出超越常人的艰辛努力,抵抗名利的诱惑与难耐的寂寞,决然地坚守在工作一线,经年累月,磨练技艺,精益求精,只为将航空工业制造技术淬炼出精华。在他们的手上,冰冷的零件有了生命,硕大的飞机传承使命,他们用强大的工匠精神力,默默地为航空伟业铸造稳固基石!

施品芳在加工国产大型客机C919的气密试验接头,这个零件他足足做了两个多小时

胡双钱在车间工作

世事沧桑,弹指一挥,前者启,后者继,生生不息。让我们瞻仰、铭记,用青春与奋斗向祖国致敬,以责任和使命迎接未来的挑战,为中华民族伟大复兴的“中国梦”,不忘初心,砥砺奋进!