管理者过度自信与企业技术创新绩效

——基于政府补助与知识基础的双调节作用

2021-06-29魏长升

魏长升,石 欢

(河海大学商学院,南京 211100)

在换挡降速增效的产业发展背景下,技术创新不仅是经济可持续发展的重要保证,也是当前经济发展跨越中等收入陷阱、产业实现技术推动向技术驱动和跨越转变的新动能。作为国家高新技术创新发展主要阵地,高新技术企业的创新引领作用日益凸显,据《2018年科技统计报告汇编》统计,通过高企认定的企业中,68.5%的高新技术企业存在技术创新行为,其中86.2%的企业能够实现技术创新。尽管在“创新驱动”“双创”等战略号召下,高新技术企业创新产值持续提升,但在高层次高质量的技术创新成果上与发达国家还存在一定差距。因此,科学研判高新技术企业的技术创新驱动因素,为产业新旧动能转换升级提供多样化管理视角显得愈发重要。

近年来,随着行为金融学在公司财务和战略决策领域的不断发展,基于“有限理性”假设和高阶梯队理论的管理者特征及行为与企业创新的关系研究成为热点议题,而过度自信作为决策心理学的稳健发现之一[1],也逐步被学者纳入到这一关系研究中。管理者过度自信是一种高估收益或成功概率,而低估损失或失败概率的决策心理和行为特征,多表现为管理者在面临复杂动态的外部环境、重大决策制定、协调组织内外部关系时的主观专业性判断和心理偏差[2]。在企业技术创新绩效研究方面,管理者过度自信的前摄性影响不断得到理论推演和实证研究的支持,然而对于管理者过度自信究竟是“善因”抑或是“恶因”定论不一。Galasso等[3]认为竞争性行业中的管理者过度自信,会激励其迎难而上,有利于提高创新产出,这一点与创新性行业的研究结论一致[4];而Wong等[5]的研究表明管理者过度自信会加剧双元创新矛盾,不利于提升整体技术创新绩效,同时,由于过度自信会导致创新资源投入结构失衡,并不能取得相应的创新收益[6]。对管理者过度自信影响技术创新微观作用机理的忽视可能是造成这种研究争议的原因之一。

知识基础理论和路径依赖理论视角下的技术创新是企业沿着已有的研发路径进行内外部知识整合,重组横向和垂直维度的技术知识从而实现价值创新的过程,同时技术创新也是企业进行创新资源投入与分配的过程,在不同维度的知识重组中发生的资源配置偏倚必然会影响最终的创新效果。考虑管理者过度自信进行创新投入的资源分配情境能够更为合理地探寻其对技术创新绩效影响的微观发生机制,同时鉴于政府补助在扶植高新技术企业创新方面的积极作用,其作为重要的外部创新资源,在管理者过度自信对企业技术创新绩效的影响关系中可能扮演着“犯错资本”的角色。

针对以上分析,为厘清管理者过度自信作用于高新技术企业技术创新绩效关系的微观机理,本研究从知识和资源基础观、路径依赖理论出发,考虑两类创新资源——知识基础和政府补助的调节作用,以期丰富高阶梯队理论及创新管理研究的应用范式,为高新技术企业突破技术瓶颈、实现跨越式赶超提供管理对策的制定思路。

1 理论分析与研究假设

1.1 管理者过度自信与技术创新绩效

过度自信是指由于个体特征和外部因素所共同导致的个体主观认知与客观实际之间的一种向上认知偏误。诸多心理学和管理学研究表明,过度自信在组织个体层面广泛存在[7]。首先,创新项目与短视理性决策者的矛盾较少地体现在过度自信的管理者身上,后者作为风险爱好者,其防御动机水平较低,能够有效降低代理成本从而制定利于技术创新活动有序持续推进的战略决策。其次,过度自信的企业管理者,偏好投资高风险的创新项目[8],并高估其带来的收益,同时倾向乐观评价外部环境的可控性,即便面临创新失败率居高不下的现实,过度自信的管理者因其较高的风险承受能力而选择探索式的创新路径,由此做出的创新决策会提高有形或无形的创新资源投入水平以获取“战略性”创新成果[9]。再者,相对于风险厌恶型管理者,具有优于平均心理特征的高管对自身解决技术创新问题的能力更自信[10],所做出的创新决策也更具连贯性[11]。“困难效应”表明过度自信的管理者不会轻易放弃处于瓶颈状态的创新活动[12],在面对内外部质疑时不易动摇其在研发项目上投入资金、人力和制度保障的决心,这种决策的始终如一会在企业内部,尤其在研发部门营造良好的信任氛围,创新参与者会受到管理者一致和可预见的决策预期影响,激发其对研发目标的信任,有利于创新活动的持续进行。因此,研究提出假设H1:管理者过度自信与技术创新绩效正相关。

1.2 政府补助的调节作用

由于技术创新活动具有高风险、高不确定性和显著的外部性特征[13],企业往往会规避风险,缺乏主动创新的动力。企业与投资者间的信息不对称加剧了创新活动的融资约束现象[14]。一方面,根据资源基础理论,政府补助作为一种外部资源,可在某种程度上弥补市场机制的缺陷,直接且有计划地作用于企业技术创新活动[15],降低企业为创新活动而付出的成本,尽可能地平衡技术创新的风险与收益。另一方面,政府补助具有信号传递的作用,某种程度上代表企业声誉,有利于企业从资本市场上筹集更多的创新资金[16]。同时,现有研究发现,在企业拥有丰富的冗余资源[17]、无形资源[18]和充足的现金流时,管理者过度自信的作用力会更强[19]。因此,研究提出假设H2:政府补助增强了管理者过度自信与技术创新绩效的正相关关系。

1.3 知识基础的调节作用

企业的知识基础是指其所从事领域中的信息、科技、核心技术等各类知识元素集合[20]。根据知识基础理论,随企业发展而不断积累的知识会嵌入组织惯例中,并且很难被模仿和转移。技术创新是知识转化为产品的过程,无论是成果斐然还是偃旗息鼓,都受到企业识别、吸收和应用知识能力的影响[21-23],因此,组织所具备的知识基础成为企业技术创新活动中重要且独特的资源[24],也是形成企业持续竞争优势的关键驱动因素[25]。本研究借鉴Katila等[26]的方法,根据知识基础的覆盖范围和了解程度将其划分为知识宽度和知识深度2个维度。

1.3.1 知识宽度的调节作用 知识宽度是指企业技术和科学领域所涉及的范围,反映企业知识多样化的程度。知识宽度大的低知识位势企业具备较强的跨组织知识吸收能力和外地搜索学习倾向,提高与高知识位势企业进行技术资源耦合的可能性,在企业能动地进行外部知识整合时,知识宽度的逐步拓展为过度自信的管理者提供了更多的创新决策方案和交叉跨界创新有效性。凭借涵盖各个领域的广泛知识,企业可意外地从多个学科中获得独特、新的专业知识和技术机会,识别新兴的技术领域,结合所获取的异质性市场信息,会使企业进一步明确技术研发方向。总而言之,较大的知识宽度提高了过度自信管理者在进行创新决策、实施创新活动、解决创新问题时的容错率,有助于发挥过度自信对技术创新的积极作用。因此,研究提出假设H3:知识宽度增强了管理者过度自信与企业技术创新绩效的正相关关系。

1.3.2 知识深度的调节作用 知识深度表现为企业对擅长领域知识的了解程度,反映了企业在个别技术领域中的垂直专业化水准,这种水准的提升多依靠企业对原有知识积累的提炼和深化,虽然在产品性能的改进优化表现不俗,但在探索式的技术创新活动中却收效甚微[27]。概括而言,知识深度在2个层面会影响管理者过度自信对技术创新活动的影响。在组织层面,知识深度越大,部分高新技术企业越有可能产生内部技术锁定倾向[28],在诸多技术创新活动中循环强化企业整体的路径依赖性与核心刚性,从而降低和外部知识源开展技术合作的意愿,最终导致因管理者过度自信带来的研发资源投入发生偏倚,技术创新灵活性有限,增加了创新失败的风险。在个体层面,由于对某个领域知识具有深刻理解从而过度倚重该部分知识,部分高新技术企业的管理者可能过高估计和自满于已有的技术知识体系[29],极易导致在管理者主导下内部成员忽视既有技术路径之外的新知识和跨领域的先进知识,强化本地学习行为,降低了技术创新质量。此外,过度自信的管理者所提出的技术创新方案或指令在上传下达的过程中会遇到深受知识深度影响的专业技术人员的抵触。有研究表明[30],技术创新对新旧知识的洗练会促使部分研发人员已有知识贬值,一方面,处于知识深度大的组织内部,更新知识储备来让其保持竞争力需要投入大量精力,另一方面,技术创新失败可能损害研发人员在组织内部的专业化形象,为避免这种“无谓”的成本和形象落差,部分研发人员可能会消极对待技术创新活动。因此,研究提出假设H4:知识深度减弱了管理者过度自信与企业技术创新绩效的正相关关系。

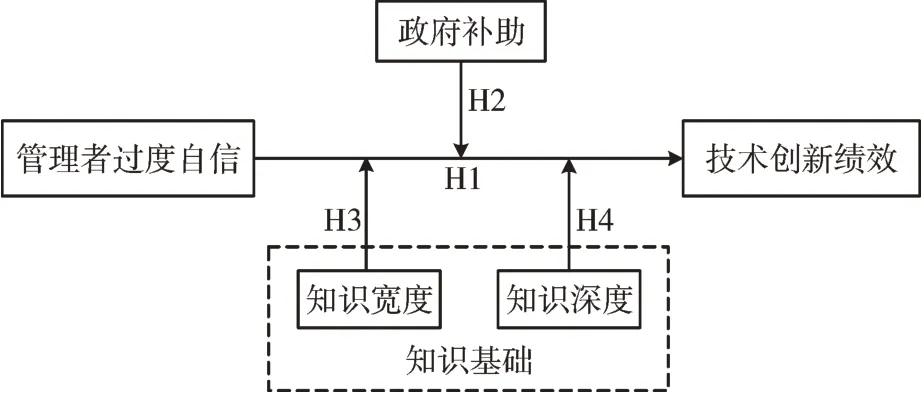

综上,本研究的理论框架如图1所示。

图1 理论框架

2 研究设计

2.1 样本选取与数据来源

本研究选取了2013—2018年全部A股存续的、符合资质认定标准的高新技术企业作为初始研究样本,并剔除以下2种样本:①ST和*ST公司;②存在数据异常和数据缺失的公司。经过筛选,最终得到121家有效样本,共726个观测值,构建了2013—2018年的平衡面板数据。选择高新技术企业作为研究对象是因为作为国家重点扶持的知识密集型企业,高新技术企业的创新活动频繁、对知识基础的依赖性较强,具有一定的样本代表性。

研究所涉及的专利申请数量来源于国家知识产权局网站,其他变量的数据均来源于国泰安CSMAR数据库和巨潮资讯网的企业年报数据,数据处理使用软件STATA14.0。

2.2 主要变量及其测量

2.2.1 管理者过度自信 参考余明桂等[31]、魏哲海[32]的研究,用总经理个人特征综合得分作为管理者过度自信的替代变量,具体方法如下。

1)性别分(Gender-S)。相较于女性管理者,男性管理者更易表现得积极与激进,过度自信水平较高。因此,若总经理为男性,Gender-S赋值为1,否则为0。

2)年龄分(Age-S)。相较于年轻管理者,年龄较大的管理者通常具备更丰富的经验和更稳定的心态,自我认知更加客观。因此,年轻总经理的过度自信水平相对较高。具体而言

3)学历分(Degree-S)。心理学研究认为,个体的教育水平越高,其对自身判断能力的自信程度越高。因此,本研究认为总经理学历越高,越有可能过度自信。具体而言若总经理的学历为本科及本科以上,Degree-S赋值为1,否则为0。

4)两职合一分(Duality-S)。当总经理兼任董事长一职时,总经理对自身能力的认可度会提高,其在决策中更易表现出过度自信的倾向。因此,若董事长与总经理两职合一,Duality-S赋值为1,否则为0。

5)综合得分。本研究利用性别分、年龄分、学历分和两职合一分的算数平均数作为过度自信的测量指标。即Duality-S)。

2.2.2 技术创新绩效 专利申请量较为客观直接地反映了企业的创新水平,因此本研究采用专利申请量作为衡量技术创新绩效的代理指标。同时,为准确度量技术创新绩效,借鉴陈修德等[33]的方法,将发明专利申请量、实用新型专利申请量和外观设计专利申请量分别赋予0.5、0.3和0.2的权重,取加权总量加1的自然对数测量技术创新绩效。

2.2.3 政府补助 为减少不同企业政府补助数额差异过大导致的估计偏误,本研究采用政府补助数额加1取对数的形式进行测量。

2.2.4 知识基础 为了减少技术环境变化带来的噪音影响,本研究借鉴蔡虹等[34]对知识基础的测量方法,采用企业前5年的专利申请量衡量当年的知识存量,即2013年的知识基础结构是通过对企业2008—2012年的专利申请量分析探讨而成的。具体计算公式为:第t年企业i的知识存量为t-5至t-1年企业专利申请总量其中,t=2013,2014,2015,2016,2017,2018)。借鉴Granstrand等[35]测量企业核心技术的方法,某一领域内专利数与其总专利数的比值超过5%的技术类别则为核心专利,考虑到部分企业在某些年份的核心专利过少甚至为0,本研究将该比值设定为4.5%,以分析企业的核心知识基础结构特征。

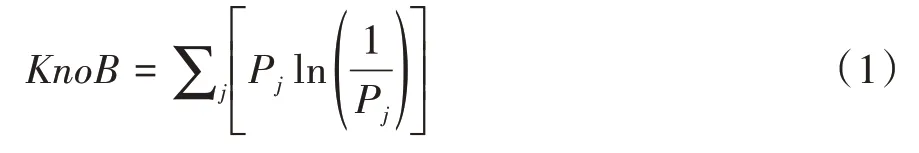

1)知识宽度。参照Lerner[36]和Huang等[37]的方法测量企业知识宽度,具体公式为:

式中,Pj表示企业在技术分类j上的专利申请数量与企业当年专利申请总量的比值表示技术分类j的权重。

2)知识深度。根据George等[38]对企业知识深度的测量方式,以各技术领域内累计专利申请的密集性来测量企业知识深度,具体公式为:

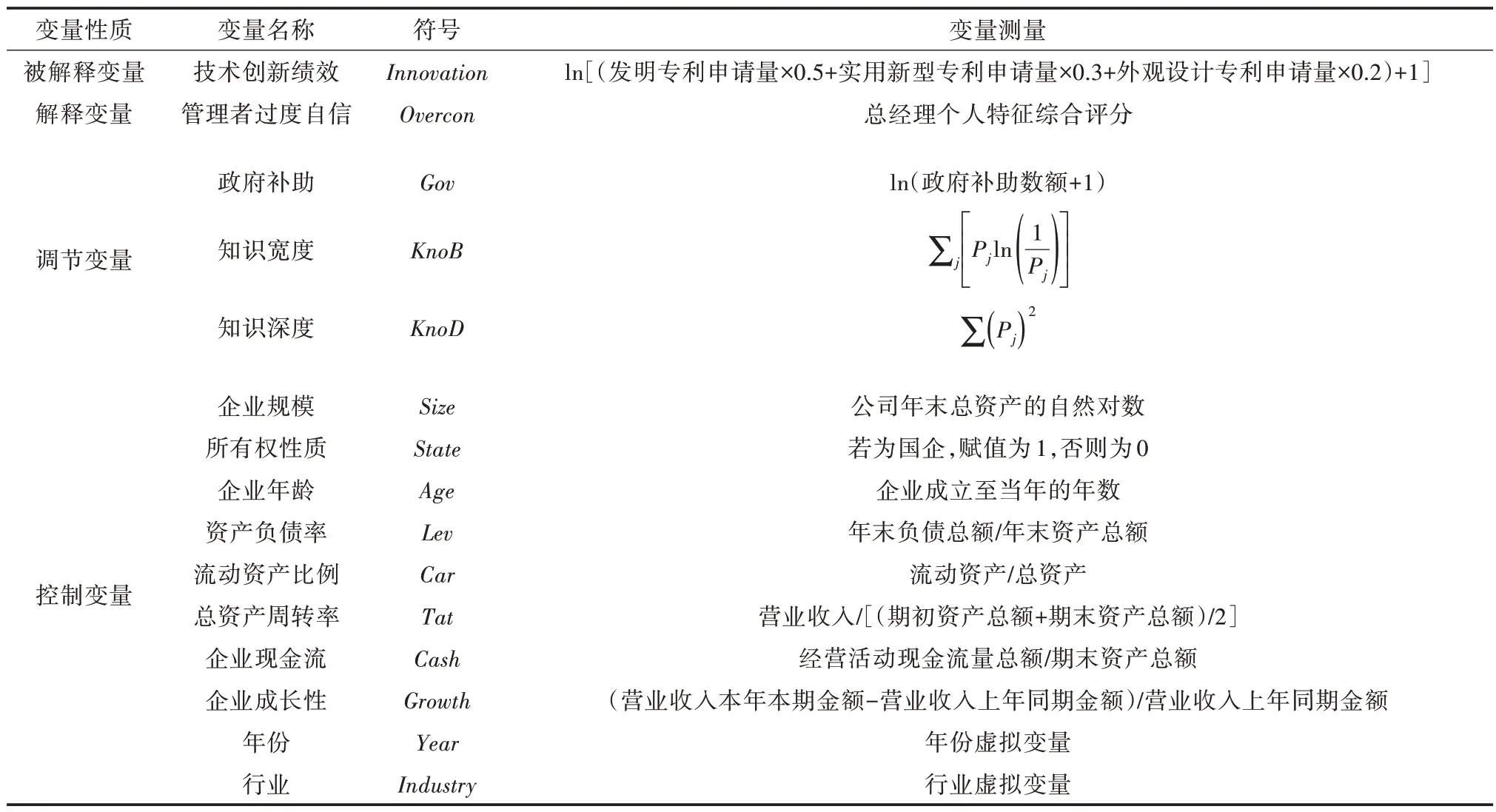

2.2.5 控制变量 借鉴现有文献[39,40],本研究选取了企业规模、所有权性质、企业年龄、资产负债率、流动资产比例、总资产周转率、企业现金流和企业成长性作为控制变量。具体变量的内涵界定及测量方法如表1所示。

表1 变量性质、名称、符号及测量

2.3 模型构建

1)为检验管理者过度自信对高新技术企业技术创新绩效的影响,本研究构建了模型1:

Innovation=α0+α1Overcon+α2Size+α3State+α4Age+α5Lev+α6Car+α7Tat+α8Cash+α9Growth+ε

2)为检验政府补助的调节作用,本研究构建了模型2:

Innovation=β0+β1Overcon+β2Gov+β3Overcon×Gov+β4Size+β5State+β6Age+β7Lev+β8Car+β9Tat+β10Cash+β11Growth+ε

3)为检验知识宽度和知识深度的调节作用,本研究构建了模型3和模型4:

Innovation=γ0+γ1Overcon+γ2KnoB+γ3Overcon×KnoB+γ4Size+γ5State+γ6Age+γ7Lev+γ8Car+γ9Tat+γ10Cash+γ11Growth+ε

Innovation=λ0+λ1KnoD+λ2Overcon+λ3Overcon×KnoD+λ4Size+λ5State+λ6Age+λ7Lev+λ8Car+λ9Tat+λ10Cash+λ11Growth+ε

3 实证结果分析

3.1 描述性统计及相关性分析

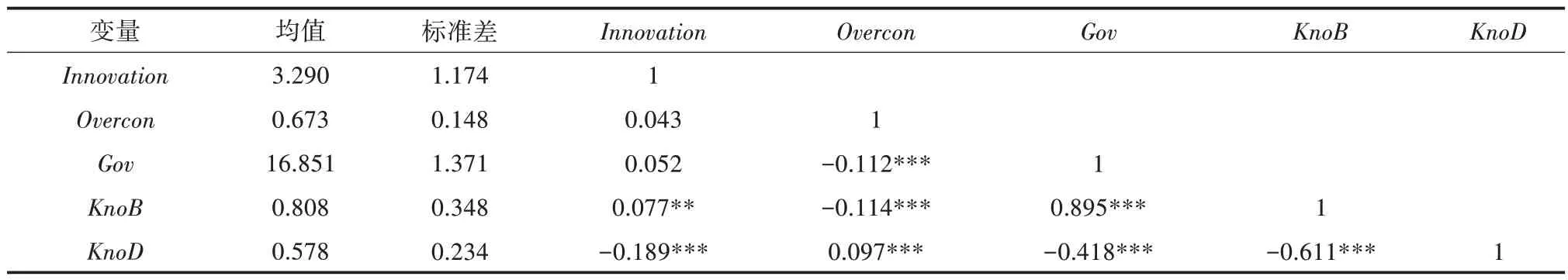

表2汇总了各变量的描述性统计和相关性分析结果,Pearson相关性分析显示,知识宽度与企业技术创新绩效存在显著的正相关关系,而知识深度与技术创新绩效呈显著负相关。本研究还采用方差膨胀因子VIF检验变量之间是否存在多重共线性,经检验所有变量的VIF值均小于5,说明各变量之间不存在明显的多重共线性,适合进一步做回归分析。

表2 描述性统计及相关性分析

3.2 多元回归分析

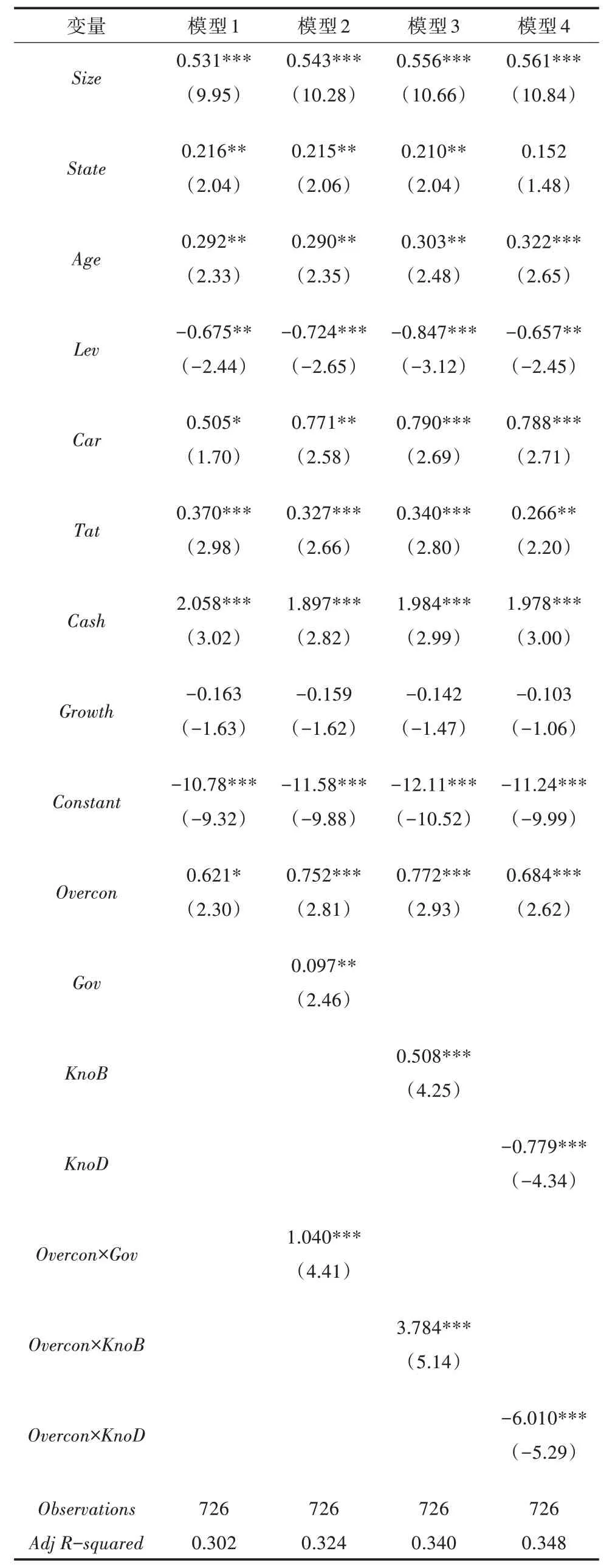

运用双向固定效应模型(同时控制行业和年份)进行回归分析后,管理者过度自信、企业技术创新绩效、政府补助和知识基础的关系结构如表3所示。所有模型的调整R2都较高,说明模型拟合度较好,对变量的解释能力较强。

表3 多元回归结果

模型1的回归结果表明,管理者过度自信对企业技术创新绩效有显著的促进作用(α1=0.621,P=0.077),假设H1得到验证。说明在高风险、高不确定性的创新活动中,过度自信的管理者能够迎难而上,促进企业技术创新绩效的提升。

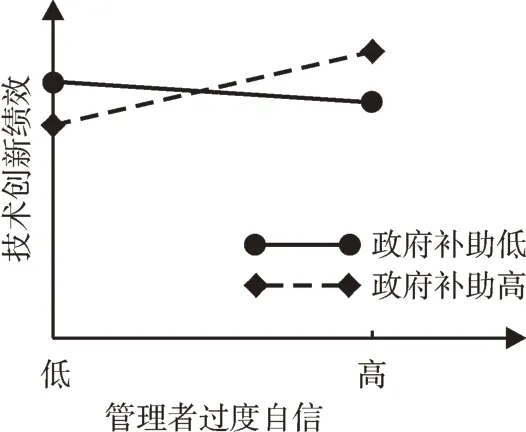

模型2的回归结果表明,政府补助水平越高,管理者过度自信与企业技术创新绩效的正相关关系越强(β1=1.040,P=0.000),假设H2得到验证。说明作为一种外部创新资源,政府补助减轻了企业创新活动的成本压力,扩大了企业声誉,有助于企业拓宽融资渠道,提高技术创新绩效,政府补助具体的正向调节效应见图2。

图2 政府补助的调节作用

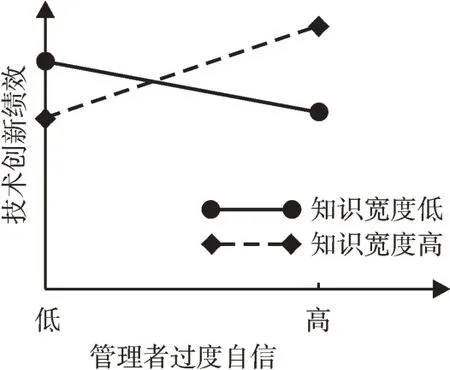

模型3的回归结果表明,知识宽度越大,管理者过度自信与企业技术创新绩效的正相关关系越强(γ3=3.784,P=0.000),假设H3得到验证。说明较大的知识宽度为过度自信的管理者提供了更多解决创新问题的途径,企业技术创新活动更加灵活,创新绩效更高,知识宽度具体的正向调节效应见图3。

图3 知识宽度的调节作用

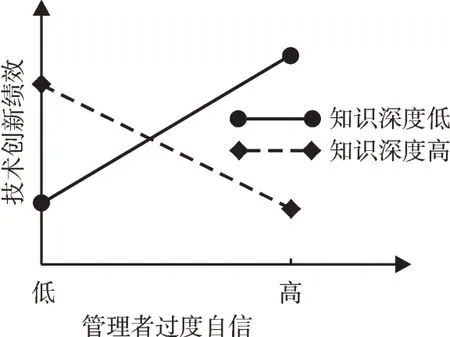

模型4的回归结果表明,知识深度对管理者过度自信与企业技术创新绩效起负向调节作用(λ3=-6.010,P=0.000),假设H4得到验证。说明知识深度较大时,过度自信的企业管理者过于重视已有产品系列技术研发,受原有技术路线影响,对新技术融合缺乏敏感性,对技术高管而言,受到技术思维惯性的影响,更倾向依靠已有垂直维度的复杂性技术知识,从而使得创新路径较窄,不利于提升技术创新绩效,知识深度具体的负向调节效应见图4。

图4 知识深度的调节作用

此外,需要注意的是,知识深度的负向调节作用要显著强于知识宽度和政府补助的正向调节作用说明核心知识刚性在管理者过度自信对技术创新绩效的正相关关系中起到的负面效果会在一定程度上削弱多样化技术研发、多元知识创新和政府扶植力量的正向影响,这也解释了为何部分企业即便在知识宽度和政府补助明显高于样本企业平均水平的情况下,受限于知识深度,也未能取得良好的技术创新绩效。

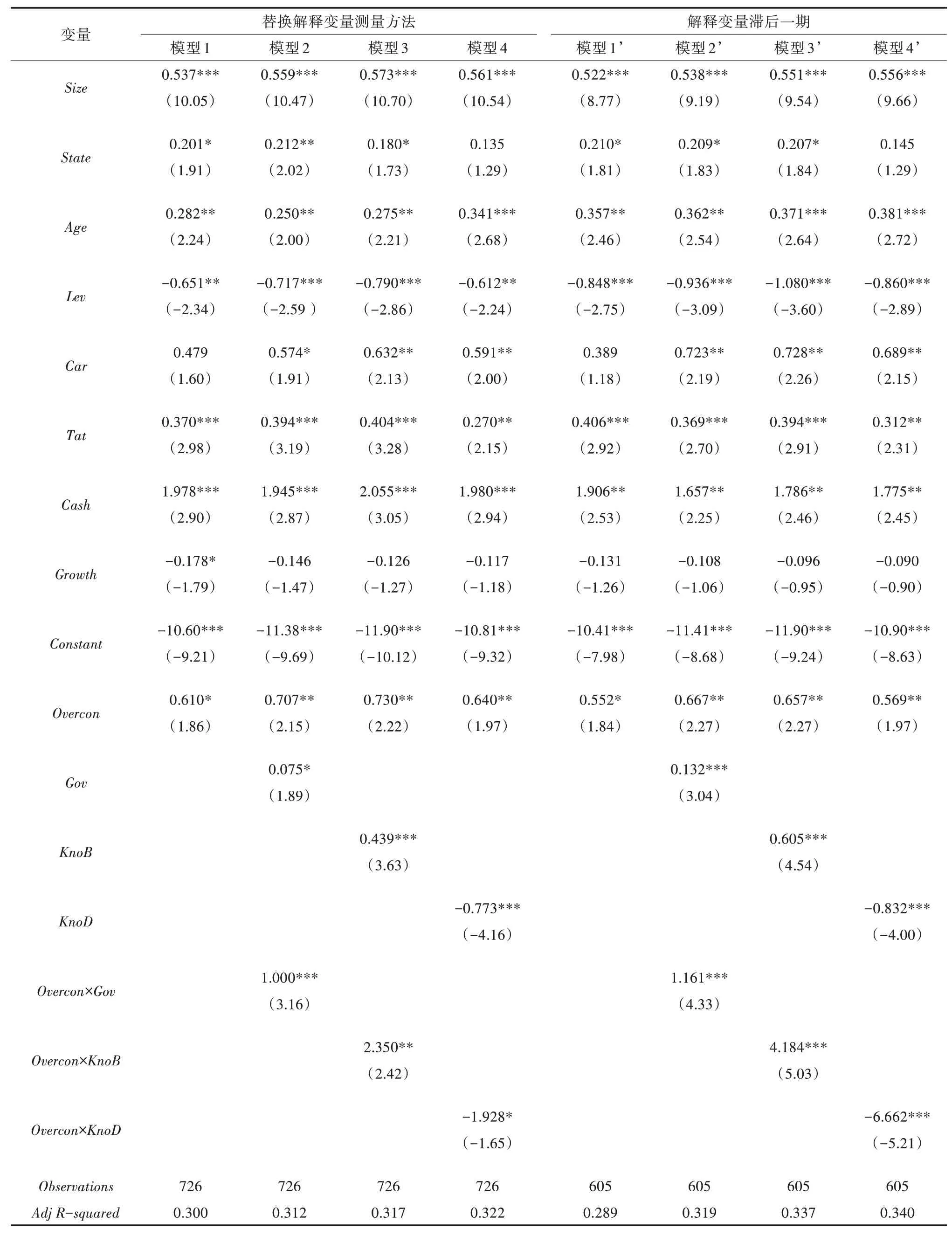

3.3 稳健性检验

1)考虑到测量误差带来的估计偏误,同时鉴于中国新闻媒体行业的实际状况、证券市场的运作情况和数据的可得性,采取替换核心解释变量的方式进行稳健性检验。本研究选择高管薪酬的相对比例(薪酬最高的前3名高管薪酬之和∕所有高管的薪酬之和)衡量管理者过度自信,对上述模型重新进行回归分析,结果如表4(模型1、2、3、4)所示,回归结果与原模型差异较小,所得结论与前文基本一致。

2)考虑到过度自信的管理者在进行创新决策时可能会受到上一期技术创新绩效的影响,即管理者过度自信与企业技术创新绩效可能存在互为因果的关系。为了防止这种可能的内生性问题对研究结论带来的影响,本研究用滞后一期的管理者过度自信变量与当期企业技术创新绩效变量进行重新回归,结果如表4(模型1’、2’、3’、4’)所示,可见研究结论比较稳健。

表4 稳健性检验

4 结论建议与研究展望

4.1 主要结论及建议

本研究以2013—2018年高新技术企业作为研究样本,分析了管理者过度自信对企业技术创新绩效的影响,并探讨了政府补助与知识基础的调节作用。结果表明,管理者过度自信会显著提高企业技术创新绩效;政府补助起到了稀释技术研发风险、降低创新成本的作用,从而会正向调节管理者过度自信与技术创新绩效的相关关系;知识宽度由于能够刺激知识创新和创意产生,降低了单一创新路径的资源过载时技术人员畏惧创新失败的压力,会促进管理者过度自信对技术创新绩效的积极作用;而知识深度体现的创新路径依赖及其对组织惰性的放大效应会在一定程度上阻碍管理者过度自信正能量发挥,这一结论与曾德明等[28]的研究结论一致。因此,本研究从以下2个层面提出建议。

1)对政府部门而言,首先,应进一步加大补助力度,健全企业知识产权保护政策法规,以鼓励支持高新技术企业的技术创新活动;其次,加强企业创新活动监管和创新能力评估,动态调整补助额度,减少部分企业的寻租、“骗补”行为;最后,出台相应政策改善政企信息不对称,鼓励行业企业构筑研发联盟,以不断刺激企业积极吸收外部多元化技术知识,拓展知识宽度。

2)对高新技术企业而言,首先,应重视管理者的聘任决策,留任过度自信的CEO,加强高管团队建设,做好过度自信的心理偏差负面效应防控工作;其次,注重发展多元技术研发路径和异质性研发知识的多源获取,防止企业陷入核心知识刚性和产生知识搜索惰性;最后,高新技术企业应加大政策研究人才引进与加强高端智库合作,把握政府扶植政策方针风向,合理获得政府补助资金。

4.2 研究展望

本研究运用了总经理综合评分法和高管相对薪酬法测量管理者过度自信,后续研究可以考虑采用其他方法衡量过度自信,以验证研究结论的可靠性;样本企业可进一步拓展到高新技术企业以外的其他技术知识密集型行业,同时也需要更长周期的实证检验,以验证结论的适用性;对是否存在知识宽度或知识深度对管理者过度自信与技术创新绩效的曲线调节效应,以及政府补助的不同类型(如事前补助和事后补助、研发补助和非研发补助等)对管理者过度自信与技术创新绩效关系的调节效应是否一致等相关内容的研究,还有待进一步完善。