西双版纳布朗山不同演替阶段植被的蛛蜂物种多样性研究

2021-06-28王金秀史旭曾濮永胜

王金秀,史旭曾,赵 苓,濮永胜,李 强,马 丽

(云南农业大学植物保护学院,昆明 650201)

森林作为陆地生态系统的重要组成部分,近年来其生态恢复与生物多样性保护问题引起国际社会的广泛关注。森林反复破坏后逐渐恢复的次生森林植被随着本身的生长、发育、演替或经营可形成不同的林型,生境多样性变化大,是研究物种多样性与生境变化规律的良好系统。物种多样性能促进生态环境的恢复与重建(Hooper, 1997),而昆虫物种多样性能促进生态环境的稳定性和功能发挥(Summerville, 2004)。昆虫群落对森林破坏及后来的植被环境变化程度十分敏感(Andersenetal., 2004),森林次生演替改变了昆虫群落结构和多样性(Siemannetal., 1999),演替程度影响昆虫物种分布、更替等(Werner and Raffa, 2000; Cobb, 2005; 李晓晶等, 2007),且不同生境中的昆虫群落多样性可反映植物演替、环境变化与物种间的关系(Holloway, 1993)。已有研究报道,昆虫可作为研究森林恢复和演替程度的指示物种,对评测森林生态系统具有重要价值(Grimbacher and Catterall, 2007)。

蛛蜂隶属膜翅目Hymenoptera细腰亚目Apocrita针尾部Aculeata胡蜂总科Vespoidea蛛蜂科Pompilidae,目前世界已知130属5 000余种(Aguiaretal., 2013),中国已知41属102种(马方舟, 2011)。作为昆虫物种多样性的重要组成部分,蛛蜂种类多,种群数量大,广泛分布于世界各地的多种生态环境中,在热带地区的物种多样性最高(Wasbauer, 1995; Pittsetal., 2006)。蛛蜂在长期进化过程中形成了自己独特的狩猎行为和生态环境适应性,生物学习性复杂。蛛蜂成虫取食花蜜,狩猎蜘蛛饲喂幼虫,且部分蛛蜂只攻击固定科或属的蜘蛛,少数只攻击一种蜘蛛,食性较为专一(Kurczewski and Kiernan, 2015)。有研究报道表明蛛蜂对周围环境的变化反应敏感,是监测生境变化的良好生物指标物种,具有重要的生态功能(Tscharntkeetal., 1998)。目前国内外对蛛蜂的研究偏重于物种分类、捕食和筑巢行为等方面的研究,有关其物种多样性与生态环境关系的研究甚少。目前欧美、日本等对蛛蜂物种多样性及其生态环境适应性的研究多集中于巴西大西洋沿岸热带雨林、亚马逊热带雨林等。我国涉及蛛蜂物种多样性的研究多基于膜翅目、传粉昆虫等群体(刘萍,2008; 王美娜, 2018; 刘娅萌, 2019),尚未见单独针对该类群物种多样性以及通过对其群落研究来反映森林生态系统健康状况方面的研究报道。

布朗山位于西双版纳州勐海县境内,与缅甸接壤,保存了较大面积的典型山地雨林植被。山地雨林生物多样性丰富,种类组成特殊,富含国家珍惜濒危保护动植物,群落演替过程复杂多变,在生物多样性保护及科学研究工作上有重要意义(张高磊, 2015)。布朗山居民常采用传统刀耕火种的耕作方式发展农牧业,且上世纪八十年代初,为发展木材产业及种植茶叶、橡胶等经济林,森林遭到商业性采伐和烧荒等人为破坏,损毁了布朗山部分森林,影响了当地植被的再生和恢复能力,造成物种减少,生物多样性降低等现象。自1998年国家停止布朗山商业性采伐,实施天然林保护工程,以及2002年实施退耕还林工程等相关措施后,布朗山生态环境得到一定程度的恢复,现森林覆盖率达80%(包晴忠, 2003)。

目前国内对布朗山地区的生物多样性现状了解较少,仅有少数植物群落及动物类群研究报道,缺乏全面的物种本底调查,且对昆虫物种多样性的了解极少,对蛛蜂类群的研究也尚属空白。由于蛛蜂生物学习性变化多样,不同属与物种间的筑巢和狩猎行为特征不同,属间的差异较大,因此本研究将全部蛛蜂科昆虫作为1个群落,从属、种两分类阶元水平上分析布朗山植被不同演替阶段生境中的蛛蜂物种多样性和蛛蜂群落特征及其环境指示作用。可为蛛蜂与生态环境之间关系、森林环境和植被恢复程度评价等研究提供参考,体现了重要理论和实践意义。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

本研究调查区位于西双版纳布朗山2008年成立的中国第一个民间生物多样性保护区-天籽生物多样性保护区境内,总面积近340 ha,靠近中缅边境,属亚热带季风气候,阳光充足,雨量充沛,年平均降雨量1 374 mm,年平均气温18~21℃,海拔1 600 m以上。该保护区曾为当地村民农牧轮歇用地,常经历山火侵袭,生物资源贫瘠。保护区成立时84%为荒山荒坡,16%为次生林,仅在山火不易侵袭的沟谷里保留了部分近原始雨林。保护区成立后采取封山育林及大量种植本地原生植被等方式进行雨林恢复工作。经过11年的保护工作,该保护区森林得以进一步恢复。区内整体为山地雨林环境,以壳斗科Fagaceae、山茶科Theaceae、樟科Lauraceae、大戟科Euphorbiaceae、豆科Leguminosae等植被占优势(朱华, 2015),受人为活动干扰较少。

1.2 样地设置

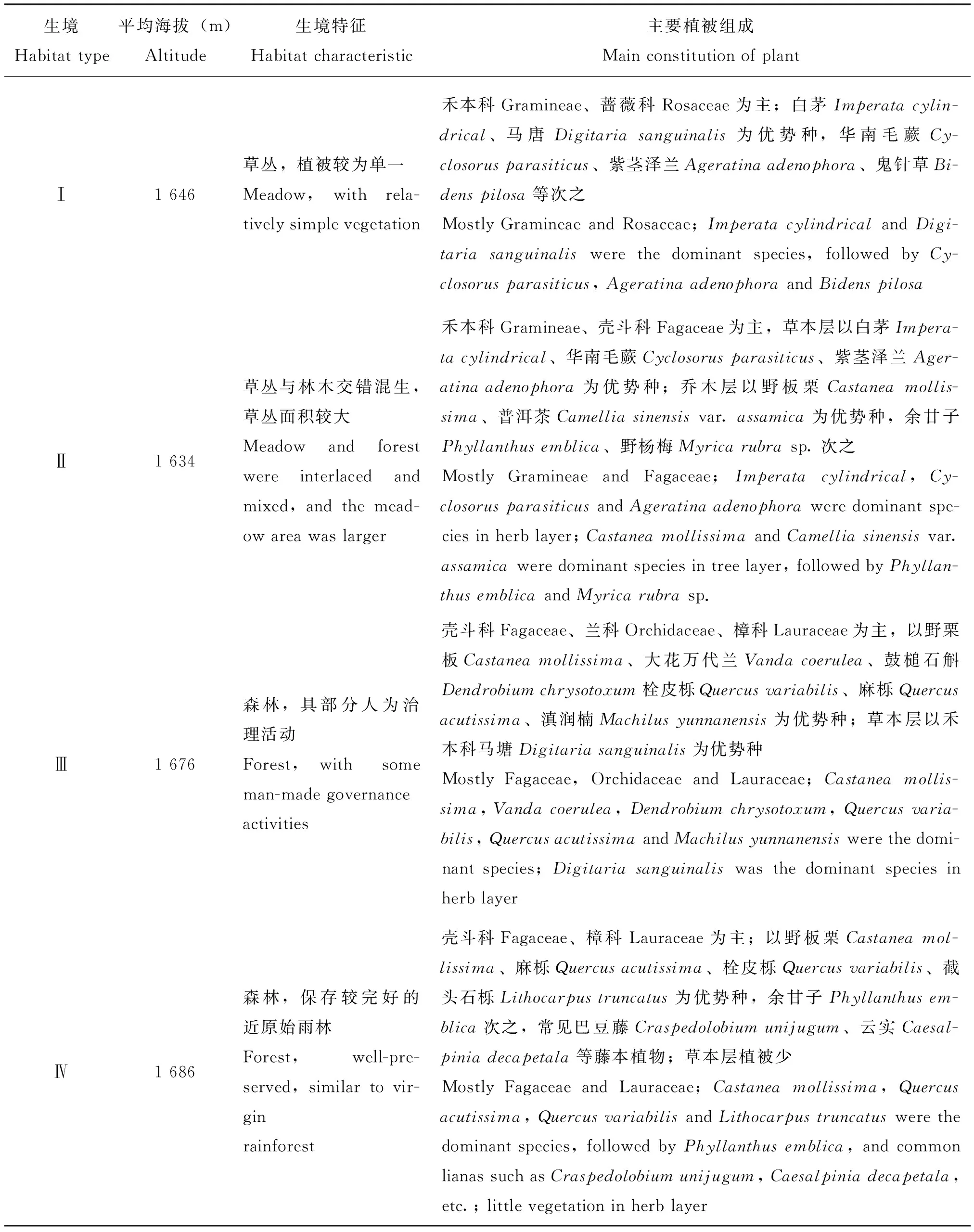

在西双版纳天籽生物多样性保护区内,根据森林演替阶段及植被组成设立草丛(Ⅰ)、稀树草丛(Ⅱ)、次生林(Ⅲ)、天然林(Ⅳ)4类逐步演替的调查区,每个调查区内根据实际生境再分别设立2块具代表性的调查样地,共计4类生境,8块样地。生境Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均经受过山火侵袭,生境Ⅳ为靠近沟谷的近原始雨林,受山火干扰较小。生境Ⅲ演替程度接近生境Ⅳ,在自然恢复的基础上人工种植了部分兰科植物、具少量中耕除草活动。

1.3 昆虫数据采集与标本鉴定

在4类生境8个调查小区内均同时采用马氏网诱捕、黄盘诱集法,定期、定点进行系统调查。每个调查小区内均设立一个Townes型马氏网,收集瓶内有95%酒精约400 mL,每次调查时更换收集瓶。根据环境,在马氏网周围3~10 m内分别放置黄盘10个,每次调查时放置,24 h后收取标本并装入标本瓶中保存。于2018年4月至2019年4月期间,每月(21~28 d/月)调查1次,共调查12次。调查采集的蛛蜂均带回实验室内进行标本制作,采用形态分类方法进行鉴定、记录数据。

1.4 数据分析

1.4.1蛛蜂物种多样性及群落特征分析

多样性分析采用①Shannon-Wiener多样性指数:H′=-∑(Ni/N)ln(Ni/N)式中Ni为第i种的个数;N为总个体数量;②优势度指数采用Berger-Parker优势度指数:D=Nmax/N,式中Nmax为优势种群数量;③丰富度指数采用Margalef丰富度指数:R=(S-1)/ln(N),式中S为物种数;④均匀度指数采用Shannon-Wiener均匀度指数:E=H′/ln(s)式中H′为多样性指数。并通过单因素方差分析法(ANOVA)和最小显著检验法(LSD)对不同样地内蛛蜂多样性进行差异性分析。

1.4.2群落相似性指标

群落相似性分析采用Jaccard相似性系数:q=c/(a+b-c),式中a为A群落类群数,b为B群落类群数,c为两群落共有类群数。0.75~1.00为极相似。0.50~0.75为中等相似,0.25~0.50为中等不相似,0.00~0.25为极不相似。以各样地中蛛蜂的组成和数量分布为属性,基于Jaccard群落相似性系数,采用组间联法对调查样地进行聚类分析(郑国, 2013)。分析软件为SPSS 23.0。

1.4.3指示值和指示物种分析

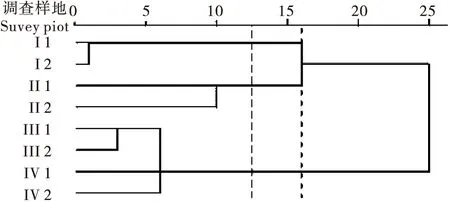

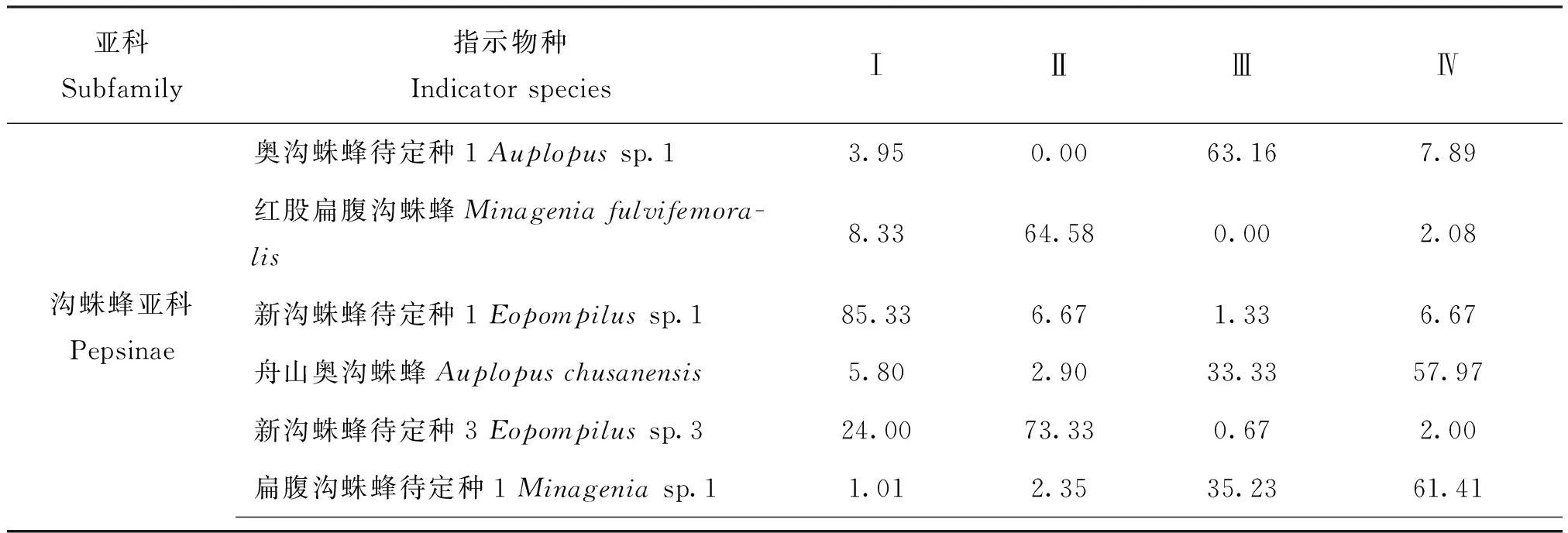

采用IndVal指示生物评价法,计算各物种的IndVal值:Iij=Aij×Bij×100;Aij=Nij/Ni;Bij=Ni/Ni(李巧, 2011)。式中Aij表示存在样点j的物种i的数量占全部物种i数量的百分比;Bij表示有物种i的样点数占全部样点的百分比。参观相关研究以于Iij>70%作为该生境指示物种,以50% 表1 样地生境特征及植物群落组成 2.1.1蛛蜂类群和物种组成 哺乳期早期乳腺炎是因金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌等感染所致,在发病早期若不采取及时有效的干预手段,可能会导致治疗不当或者治疗不及时,而引起化脓问题,从而使得患者往往需要遭受换药和手术的而痛苦,甚至不得不停止哺乳。早期阶段多表现为乳汁排泄不畅、局部疼痛性肿块,皮肤微红等症状,对此,西医多以吸奶器给予干预,但其疗效并不理想,甚至还可能致使症状加重[3]。中医认为引起“乳痈”的病因,多是由于乳汁瘀积而导致的,为此,在治疗中当以“以通论治”、“以通为用”为主要治疗原则。 4类生境中采集到蛛蜂科昆虫2 584头,隶属3亚科7族30属121种,各生境中的物种数及个体数按顺序依次为Ⅰ<(44种501头)<Ⅱ(63种675头)<Ⅳ(64种680头)<Ⅲ(69种728头)(表2)。其中沟蛛蜂亚科较蛛蜂亚科和盗蛛蜂亚科的个体数、物种数和属的数量多,为15属99种2 369头,物种数占总物种数的81.82%,个体数占总个体数的91.68%。有18种蛛蜂个体数超过30头,占总个体数的77.24%。 表2 植被不同演替阶段蛛蜂群落组成 4类生境中新沟蛛蜂属个体数最多,占总个体数的22.14%,其次为扁腹沟蛛蜂属,占19.54%。锯胫沟蛛蜂属、闭沟蛛蜂属和奥沟蛛蜂属次之,占比分别为15.05%、11.92%和10.76%,其他属个体数占比均小于10%。奥沟蛛蜂属在各生境中物种均最丰富,共有21种,占物种总数的17.36%。其次为短角沟蛛属和副沟蛛蜂属,分别占物种总数的9.09%和8.26%。其他属物种数均低于10种,其中指沟蛛蜂属、剑毛沟蛛蜂属、童蛛蜂属、双凸蛛蜂属、奇异蛛蜂属、隐唇沟蛛蜂属、副湾蛛蜂属、同背蛛蜂属、斑点蛛蜂属、蛛蜂属、和角蛛蜂属10属的蛛蜂均仅有1种。不同生境蛛蜂群落结构不同,隶属同一属的蛛蜂在不同生境中的物种数及个体数不同,其中双凸蛛蜂属、隐唇沟蛛蜂属、副湾蛛蜂属、斑点蛛蜂属、蛛蜂属5类蛛蜂仅出现于生境Ⅱ,为该生境特有,同背蛛蜂属、盗蛛蜂属为生境Ⅰ特有,童蛛蜂属为生境Ⅲ特有。结果表明布朗山恢复植被不同演替阶段生境内蛛蜂群落组成明显不同。 2.1.2蛛蜂优势物种与优势类群 对各个生境中的蛛蜂优势类群与总物种数、总个体数作Pearson相关性分析,结果表明,蛛蜂昆虫优势类群个体数与总个体数呈极显著正相关关系(r=0.976,P<0.01)而优势类群物种数与总物种数之间无显著相关关系(r=0.059,P=0.428)。 植被不同演替阶段生境中的蛛蜂优势类群组成及优势类群数量均不同,其中植被演替程度最高的生境Ⅳ具有5类优势类群,生境Ⅲ为3类次之,生境Ⅰ和Ⅱ均为2类(图1)。表明不同演替阶段生境中的蛛蜂优势类群组成及相对多度不同,整体上随着森林植被的恢复和演替,优势类群更替趋势明显、优势类群增多、相对多度减少。 续表2 Continued table 2 图1 布朗山植被不同演替阶段蛛蜂优势类群组成及相对多度Fig.1 Composition and relative abundance of dominant Pompilidae community in different stages of vegetation succession in Bulang Mountain 植被不同演替阶段蛛蜂特有种、稀有种、优势种、常见种分析结果表明,调查的全部生境中均为稀有种最多,占比达1/2以上,优势种数相近,为2~3种(表3)。常见种和特有种均为生境Ⅱ最多,生境Ⅲ、Ⅳ的稀有种数相同,最少的均为Ⅰ。生境Ⅲ、Ⅳ的优势种中均有扁腹沟蛛蜂sp.1。本研究中仅为其中某类生境特有的蛛蜂有53种,占总体种数的43%,且各生境中特有种数不同。结合图1分析,新沟蛛蜂属在草丛生境中占较大优势,扁腹沟蛛蜂属在森林生境中占较大优势,而植被群落结构差异较大的Ⅰ与Ⅲ无共同优势属和优势种。表明植被群落影响蛛蜂物种分布,不同蛛蜂物种对各演替阶段生境的适应能力不同,不同阶段有不同的适应种。 2.1.3种一多度关系 蛛蜂虽仅捕捉蜘蛛,但对种类、体型、发育阶段不同的蜘蛛具有不同的捕食性,分别对4类生境中的蛛蜂群落进行种-多度分析。图2中的倍程是指以log2为标尺对个体数划分的区间,倍程0,1,2等分别对应个体数为1,2~5,6~11等的蛛蜂物种。布朗山不同演替阶段生境中蛛蜂昆虫种-多度曲线均趋向于对数级数分布模型,形成个体数多的物种少、个体数少的物种多的格局,物种分布格局符合生态位优先占领假说。结合表3分析,布朗山蛛蜂群落中优势种数量少,稀有种数量较多,物种间竞争较弱。说明人为破坏及火烧等干扰导致布朗山森林生境改变,进而影响蛛蜂群落组成,蛛蜂优势种得以发展,个体数较多。 图2 植被不同演替阶段蛛蜂种-多度关系图Fig.2 Curve of species-abundance in different stages of vegetation succession 表3 植被不同演替阶段蛛蜂群落的优势种和稀有种 2.2.1不同演替阶段生境中蛛蜂的物种多样性特征 将蛛蜂全部类群和种类作为1个独居捕猎群落,分析其群落特征及群落相似性与植被演替的关系。对各演替阶段生境中蛛蜂物种多样性分析:不同生境中蛛蜂的Margalef丰富度指数、Pielou均匀度指数、Shannon-Wiener多样性指数、Berger-Parker优势度指数均不同,其中均匀度指数、丰富度指数与多样性指数一致,均从高到低依次为Ⅲ>Ⅱ>Ⅳ>Ⅰ,丰富度指数在生境Ⅲ、Ⅳ、Ⅰ此3类生境间差异显著(P<0.05)(表4)。而优势度指数与多样性指数相反,为生境Ⅰ优势度最高(0.53),生境Ⅳ次之(0.40),生境Ⅲ最低(0.25),且生境Ⅰ显著高于生境Ⅲ(P<0.05)。结合各蛛蜂群落结构分析,随着恢复植被的演替,蛛蜂物种数及个体数增加,群落结构趋于复杂,物种多样性增加,均匀度指数增加,优势度指数降低,即各蛛蜂物种的个体数分布更加均匀,优势类群地位逐渐不明显。 表4 布朗山植被不同演替阶段生境中的蛛蜂群落特征 2.2.2植被不同演替阶段蛛蜂群落相似性分析 蛛蜂群落相似性分析结果表明,Ⅲ和Ⅳ共有属、种最多,分别为16属和39种,Ⅰ和Ⅲ最少,分别为11属和23种(表5)。Jaccard相似系数结果表明,在属、种不同水平上,Ⅲ与Ⅳ蛛蜂群落相似系数均为最高,分别为0.76和0.42,Ⅲ与Ⅰ相似度最低。在物种水平上,所有生境中蛛蜂群落组成均为中等不相似,表明各演替阶段生境中的蛛蜂物种组成具差异。在属级水平上,相似性较物种水平高,其中Ⅲ与Ⅳ表现为极相似,与Ⅰ表现为中等不相似,表明各生境中的蛛蜂群落关系密切,演替阶段越相近,蛛蜂群落越相似。蛛蜂群落在不同阶段生境中的物种组成具差异,但属组成相近,表明各演替阶段生境与受干扰较小的天然林生境接近,表明保护区内植被均得以良好保护,恢复效果明显。 表5 植被不同演替阶段蛛蜂群落相似性系数 采用组间联法,以Jaccard系数测度不同单元间的相似性,对分属4类生境的8块样地进行聚类得如下树系图。不同演替阶段样地聚类图中反映的样地间的相似性与蛛蜂群落相似性系数一致(图3)。当欧氏距离为16.1附近时,可将布朗山恢复区的8块样地分为草丛与森林两大类,当欧氏距离为12.5附近时,可分为草本植物群落、草本木本混交植物群落、木本植物群落3类环境,其中生境Ⅲ与生境Ⅳ样地聚为一类,但生境Ⅲ的两块样地在欧氏距离为0.25时率先聚为一类,表明生境Ⅲ与Ⅳ环境条件相似,即次生林生境恢复程度接近天然林生境,恢复效果明显。样地聚类结果与实际调查中以森林演替阶段、植被组成为依据进行样地设置时的分类结果相近,表明植被演替阶段、植被组成与蛛蜂群落物种组成密切相关。结合植被各演替阶段生境中的蛛蜂群落物种组成和演替趋势分析,蛛蜂属、种组成的变化随着植物群落的演替而变化。 图3 布朗山植被不同演替阶段样地聚类图Fig.3 Clustering graph of different stages of vegetation succession restoration in Bulang Mountain 指示生物评价法(IndVal)通过比较不同生境间物种频率高低来评价森林健康状况,是生物指示方法研究中高效且最具影响力的方法。指示值较高的指示物种能够反映生态环境的变化,能对森林健康的监测做出有效指示(郭瑞, 2012)。对4类生境中的蛛蜂物种IndVal指示值进行计算,选取各生境中Iij>50%的物种(表6)。新沟蛛蜂待定种1Eopompilussp.1和新沟蛛蜂待定种3Eopompilussp.3在生境Ⅰ和Ⅱ中的IndVal指示值分别为85.33%和73.33%,均大于70%,可分别作为这两类生境的有效指示物。其它4种蛛蜂在四类生境中的IndVal指示值不同,但均在50%~70%之间,可用于对4类生境的变化进行监测。 表6 布朗山植被不同演替阶段蛛蜂群落指示值分析 蛛蜂物种多样性与植被恢复程度密切相关。已有许多学者的研究结果表明,森林演替、植被恢复程度影响昆虫物种多样性(张淑莲, 2005; 汤春梅, 2010; 侯沁文, 2014)。本研究中,蛛蜂物种多样性随植被的恢复与演替而逐步发生改变。该地自2008年实施保护、恢复措施后,其生境复杂性和异质性已随着恢复植被本身的演替过程发生了改变,进而导致不同演替阶段生境中的蛛蜂群落物种组成和物种多样性发生改变。受植被演替程度的影响,不同演替阶段生境中的蛛蜂属数、物种数及个体数均有明显差异,具有不同优势属、种,且优势属、种随植被演替过程的进行而表现出明显的更替趋势,而演替阶段相近的次生林和天然林中,蛛蜂群落组成及物种多样性差异较小。 植被群落影响蛛蜂物种多样性。已有研究表明,生态环境影响植被群落类型形成(刘玉成, 1993),而植被群落影响蛛蜂物种分布(Rodriguez, 2014)。有研究发现,与杂草丛地和林地边界相比,落叶林地中的蛛蜂种类、个体数量更多(Kurczewski and Edwards, 2012; Kurczewski and Kiernan, 2015)。本研究中,稀树草丛正处于草原带向森林带过渡的中间阶段,与生境相近但植被较为单一的草丛相比,蛛蜂物种组成趋于复杂化,种类增加,物种多样性提高,与植被组成更加复杂的次生林和天然林比则相反,可见蛛蜂物种多样性与植物群落关系密切。本研究中蛛蜂物种多样性最丰富的阶段不是处于顶级演替阶段的生境Ⅳ,而是在此阶段之前且与之相近的生境Ⅲ,符合群落演替最终趋于稳定的普遍性规律,但发生次生演替的地方均受到干扰的影响,且生境Ⅲ具部分人为干扰,结果亦符合“适度干扰”假设,即适度的干扰有利于动植物的生长,能够增加物种多样性(文陇英, 2006)。生境Ⅲ种植了大量兰科植物,可为蛛蜂成虫提供更多食物资源。除人工种植兰花外,该生境具少量中耕除草活动,已有研究报道认为砍伐植被形成的开阔地成为大量先锋物种的栖息地,这些物种成为胡蜂类昆虫的重要食物来源,有利于它们数量的增加(Fye, 1972)。干扰改变了植物群落结构,生境异质性提高,可以提供更多的生态位,承载更多的物种,从而影响蛛蜂物种多样性。进一步表明该地人工植被和自然恢复植被种类搭配合理,恢复效果明显。 蛛蜂群落特征与植被群落及其演替程度密切相关。本研究在实际调查中以植被群落组成为依据,将生境分为两大类:第一类为以禾本科植物为主要植被类型的草丛环境,包含草丛生境Ⅰ与生境Ⅱ,第二类为以壳斗科乔木为主要植被类型的森林环境,包含生境Ⅲ与生境Ⅳ。在分析时以蛛蜂群落相似性系数为属性进行聚类分析,当欧氏距离为16.1附近时,亦可将8块样地划分为草丛与森林两大类,当欧氏距离为12.5附近时生境Ⅰ与生境Ⅱ中样地均单独聚为一类,生境Ⅲ和生境Ⅳ中样地共同聚为一类,但生境Ⅲ的两块样地在欧氏距离为0.25时率先聚为一类,分类结果接近一致,因此蛛蜂群落与植被群落密切相关。 无论从蛛蜂还是植被的群落组成上看,4类生境间皆不是孤立的生境,具有部分相同优势类群、优势种和常见种,表明彼此之间具有物种交流,但交流有限,部分物种减少或消失。而相同性质的生境之间物种的交流更为丰富,均具有共同主要优势种和优势类群,共有物种较多。本研究中,布朗山植被虽处于不同演替阶段,植被类型不同,但演替是一个连续的渐进过程,且各调查生境中的蛛蜂类群在属级水平上群落组成相近,表明该保护区各调查生境均接近受干扰较小的天然林生境,各生境间关系密切,恢复成效明显。且有研究表明锯胫沟蛛蜂属、奥沟蛛蜂属等体型相近蛛蜂类群的食性、栖息环境相似(Kurczewskietal., 2017)。本研究各调查生境中的优势蛛蜂类群大部分为体长在11.0 mm以内的小型或中等体型蛛蜂,其中奥沟蛛蜂属和锯胫沟蛛蜂属在4类生境中均有分布,且奥沟蛛蜂为演替程度较高的森林植被类型的优势类群,表明该保护区为中小体型蛛蜂提供了相对适宜的栖息环境。 植被恢复及演替过程导致生境发生改变,昆虫物种多样性及群落特征随之发生改变,而有研究表明指示物种对生境的选择能够反映不同恢复阶段生境变化(马艳滟, 2013)。蛛蜂作为分布广泛且受食物资源限制的寡食性昆虫,对环境变化非常敏感,生境改变时,蛛蜂类群可以转移到新的环境中或消失。本研究中,蛛蜂群落组成随着植被的恢复及演替明显发生改变,不同演替阶段有不同适应种类,表明蛛蜂对生境变化有明显的响应,因此以蛛蜂作为指示物监测森林恢复具备可行性。由于指示物种栖息地的特异性和相似性,本研究中新沟蛛蜂待定种1Eopompilussp.1和新沟蛛蜂待定种3Eopompilussp.3可分别对布朗山地区森林经历火烧后恢复过程中的草丛和稀树草丛生境做出有效指示, 奥沟蛛蜂待定种1Auplopussp.1、舟山奥沟蛛蜂Auplopuschusanensis、扁腹沟蛛蜂待定种1Minageniasp.1、红股扁腹沟蛛蜂Minageniafulvifemoralis4种蛛蜂可对草丛、稀树草丛、次生林、天然林4类生境进行监测。 虽然目前以昆虫作为指示性生物对森林生态系统恢复已有部分研究报道,但与蛛蜂相关的研究较少,缺乏系统性的数据资料。目前全世界对蛛蜂分类的研究相对较少,因此物种的准确鉴定成为研究该类群的难题,且中国蛛蜂类群未得到广泛研究,可能有许多未被描述的物种,因此本研究采集到的蛛蜂未能全部鉴定到种。因此,进一步了解蛛蜂群落与森林恢复间的本质关系,应深入加强相关方面的研究,以便为区域森林生态恢复建设与生物多样性保护提供相关参考。

2 结果与分析

2.1 蛛蜂物种多样性及其与植被环境的关系

2.2 蛛蜂群落特征及群落相似性

3.3 指示物种及指示值分析

3 结论与讨论

3.1 蛛蜂物种多样性与植被不同演替阶段生境的关系

3.2 蛛蜂群落特征与植被不同演替阶段生境的关系

3.3 蛛蜂指示值和指示种分析