我们是否抛弃了后现代风格?

2021-06-28里克·鲍伊诺[RickPoynor]著宋厚鹏译

里克·鲍伊诺[Rick Poynor]著 宋厚鹏译

在伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum)举办的关于后现代主义及设计的展览,在质疑声中拉下了帷幕:“不管你喜不喜欢,我们现在都处于后现代时期。”而在这个“后现代主义:风格与颠覆,1970—1990”展览在九月底开幕以前,小说家及评论家哈瑞·昆祖鲁(Hari Kunzru)1就已经用同样的观点写道:“我们既度过了后现代主义的终结,又看到了后现代性的曙光。”

你会将自己视作后现代主义者吗?我想你不会。十多年来,后现代主义可能会占据学院的主导地位,但尽管如此它却都不是一个能引发公众共识的术语,更不用说令人喜欢它了。20世纪80年代,我曾在英国媒体上发表过一篇略难懂的文章,并试图以这此来解释当时时兴的流行语是什么。于是展览开幕当天《观察家报》(The Observer)派人前往V&A2去调研“po-mo究竟是什么意思”。通过对展览中前几位游客的采访,记者声称了解到了该词仅具有“先发制人”和迷惑情绪的意思,他还把报告提交给了报社,但这种做法其实并不明智。

即使是理论家并非艺术家或设计师的后现代主义支持者,往往也会认为这个概念难以捉摸和定义。此次展会的负责人格伦·亚当森(Glenn Adamson)和简·帕维特(Jane Pavitt)在展览的前言中作出相同的免责声明:“读者不会在这本书中的任何一处,或在它所宣传的实体展览中,找到对后现代主义的任何一个种定义,哪怕是最基本的。”当然,这并不意味着该声明和该展览规避了这个问题,其实他们提供了许多对这个主题大有裨益观的点。但是任何人如果试图将艺术、设计和媒体中的文化元素,从复杂的结构中简化为一个既简洁又无所不包的定义,无疑都是对后现代主义的一种歪曲。因为如果我们是生活在这个复杂世界中的复杂人,那为什么我们要把自己的多层文化解释得极其简单呢?

艺术中的后现代主义运动,以及具有划时代意义的后现代性,两者间的差异对我们理解“后现代”这个概念增加了难度。昆兹祖为了化解这一困境,他对这两者的区别做出了有效界定。后现代主义作为一种运动虽然没有单一的后现代主义风格,但是正如亚当森和帕维特所暗示的那样,我们仍然会将它视作一种文化前提。对于策展人来说两者的分歧一直是一个棘手的问题,他们从一开始就明确表示主题是“后现代主义而不是一般意义上的后现代性—这是有意为之的设计策略,而不仅是可能存在的条件。潜在原因或许就在于后现代性这个概念太过复杂,以至于人们无法在那介绍性的展墙文本中采用简短的引用和解释,可是这些文本又必须要载有杰姆逊(Frederic Jameson)3和利奥塔(Jean-François Lyotard)4的理论观点。更重要的是,公共博物馆的大型展览须对这两个方面加以权衡,令它既可以呈现一个知识水平相当的主题,又可以吸引那些鲜有相关知识背景的普通游客。

就如同我十几岁和二十几岁的时光都曾在展览的时间跨度上留有过足迹,对于某个年龄段的参观者来说,徜徉在后现代主义中,仿佛就像看到了你早期文化生活中的关键路标闪动在眼前,当然它并不一定是按照原始顺序展现的。最突出、最引人注目的东西当属建筑[拉斯维加斯有一个很棒的房间,它是专门为文丘里和斯科特·布朗(Scott Brown)所设计的]。但对于绝大多数的普通参观者而言,最吸引人的东西往往则是那些流行音乐、摇滚音乐、专辑和视频,正因如此它们才成为了后现代“转向”的标志。1978年,我收听了发电厂乐团(Kraftwerk)的《人类机器》(The Man Machine),我发现这张专辑的封面设计参考了复古建构主义的风格,而这种未来主义的版本,或者说令人惋惜但又莫名振奋人心的风格,实则在我收听以前就已经存在了,甚至早几年前我了解到后现代的建筑也有这样的风格。

在此次展览中,有这样一个名为“装腔作势”的展厅—不过,哪里会有比麦当娜那句自爱的台词更具有暗示性的吗?该展厅中的大屏幕上播放的不仅有葛蕾丝·琼斯(Grace Jones )5和身穿西服(如果后现代主义意味着什么都可以的,那么我完全赞同它)的大卫·伯恩(David Byrne)6的表演,还有克劳斯·诺米(Klaus Nomi)7歌剧演出中展现着的那种浓妆艳抹(如黑色口红)、装扮奇特(如三角夹克,尖状的po-mo发型)的神情与姿态。然而未来会是多维形态的,可以一只眼睛充满讽刺的盯着,另一只则仅仅是凝视着魏玛歌舞表演。诺米正是在尝试以一种神奇的力量来完成这一实验性的表演;记者本想懒散地躺卧在由孟菲斯派所设计的客厅中休息一番,却在卧室中被乔治·索登(George Sowden)所打造的,整个空间遍布黑白装饰图案(尽管策展人采用倾向后现代风格的孟菲斯设计是为了装饰平衡,但这种设计形式的确使用的太多了)被深深的吸引住了。回到视频荧幕上,这里除了展有以上所提及的表演以外,也纳入了发电厂乐团、Devo乐队(由六名带有红色“能量穹顶”帽的乐手组成)、Visage(其作品《Fade to Grey》依旧是那样动听)和劳瑞·安德森(Laurie Anderson)8等人的那些使人终生难忘的歌曲(如安德森的作品O Superman)。

如果这像是在强调流行音乐,那么就有必要说一下V&A发布了一套CD和DVD套装配合该展览的事情。V&A发行的这个套装是由Adamson设计的唱片外壳,里面有80年代的专辑曲目。之所以会附带这个牌子的产品是为了提醒我们不要怀旧。尽管事实证明流行艺术并没有陷入低迷。更令人意想不到的是策展人还使用了新秩序乐团(New Order)的演唱视频《纠缠三角恋》(Bizarre Love Triangle)高呼着“为什么我们不能像昨天一样做自己?”为展览的最后划上了一个忧郁/乐观的句号。

展览中的大部分平面作品都集中在“风格之战”(Style Wars)展区中。我最熟知的是后现代主义设计,毕竟我作为V&A的高级顾问,曾对此夜以继日地作过研究。我和这次展览关系算是比较密切,因为我向他们出借了一些作品。就像人们热衷于体验不同种类音乐的魅力一样,我喜欢这种设计(即平面设计—译者注)的各类形式,更主要的是因为我可以亲身体验到这种设计是怎样传达它的风格代码,这让我对它的理解充满强烈的感情色彩。策展人致力于将沃夫冈·魏因加特(Wolfgang Weingart)、埃普鹿尔·格雷曼(April Greiman)、Emigre、爱德华·费拉(Edward Fella)、保拉·谢尔(Paula Scher)、约翰娜·杜拉克(Johanna Drucker)、巴尼·布布尔斯(Barney Bubbles)、彼得·萨维尔(Peter Saville)、内维尔·布罗迪(Neville Brody)、马尔科姆·加勒特(Malcolm Garrett)和沃恩·奧利弗(Vaughan Oliver)等人的作品归结为一个整体,他们期待以此来吸引人们对拼贴、分裂和引用型的设计模式产生兴趣,关注到它是一种将前卫派影响与商业领域融合在一起的创意。另外,他们发行的唱片的封面、海报和杂志等内容的设计几乎不带有商业化的味道。尽管他们的观众多数是消费者,但他们却更愿意去体验作品暗含的那种内在矛盾。不过还是需要看到后现代主义仍旧是晚期资本主义经济的一种完整的表达形式,该展览正在以这个无可改变的文化逻辑朝着“金钱”主题的区间延展。

当时很少有人谈及关于平面作品为何会背离学科规范的争议—较老的设计师仍会忠于那种浪漫且过时的现代主义理念,并常对这些创新表示憎恶。那么现在的参观者会如何看待这些曾经令人烦恼的实验设计呢?在我第三次参观时,我看到一位男子独自看着巴尼·布布尔斯为诅咒乐队9的《音乐之乐》(“Music for Pleasure”)10设计的封面。“哦,哇,太酷了”,他这样忘我地大声感叹了一句。一位朋友告诉我,他当时还看到有人在我出借的杂志上小心翼翼地画了标记。此外,一本由布罗迪为《新社会主义者》(“New Socialist”,1986)杂志设计封面的副本也被V&A商店商品化为了T恤,这种形式显然是要在设计师的许可下才能实现的—这是后现代主义的反讽力量在作怪。

我对这些平面展品和展览中的其他部分都充满深深的质疑,因为我觉得成熟的平面艺术同时是新一代狂热观众对后现代的掠夺,他们不会在像过去那样,即在遵循某种文化观念的基础上品味艺术,而是会扮演一个带有复古风格的饼干罐,以盎然兴奋的姿态浸入到各种文化之中。当然,这就是我们当前所做的那种抽样及混搭的创作形式。

关于后现代主义,昆祖鲁曾有过这样一种观点,即后现代主义本质上是一种前数字现象。他将这一见解充分表述在了自己的文章中,并且该展览在1990年结束之时多少也对这种看法形成了某种认同。将后现代主义视为一种时间风格,而非作为一种持续存在的条件,则能使这一论点变得更加容易维持。但尽管如此,这种观点还是伴随着80年代后现代平面设计的发展而破灭。1984年,苹果公司成功生产出了第一款计算机—即麦金塔(Macintosh),11该产品刚刚上市的时候,埃普鹿尔·格雷曼和Emigre的设计师鲁迪·凡德兰斯(Rudy VanderLans)与苏珊娜·里克(Zuzana Licko)就尝试使用过它(正如展览中的作品所示),他们发现这种计算机不仅能有效提高生产控制,还很有可能会成为一个生成新视觉传达的工具。在90年代初期随着该计算机处理能力的增强,这些实验设计变的更为复杂,而这段时期也恰恰是后现代思想争论最为激烈的阶段。在那些年里美国的著名设计师杰弗里·基迪(Jeffery Keedy)12并没有参与这个展览,但他依然是后现代主义最具有活力和实力的赢家之一。在他看来当前基于他思想产生了众多“僵尸现代主义者”,他们致力于不断地思考和设计,就好像后现代主义从来没有发生过一样。

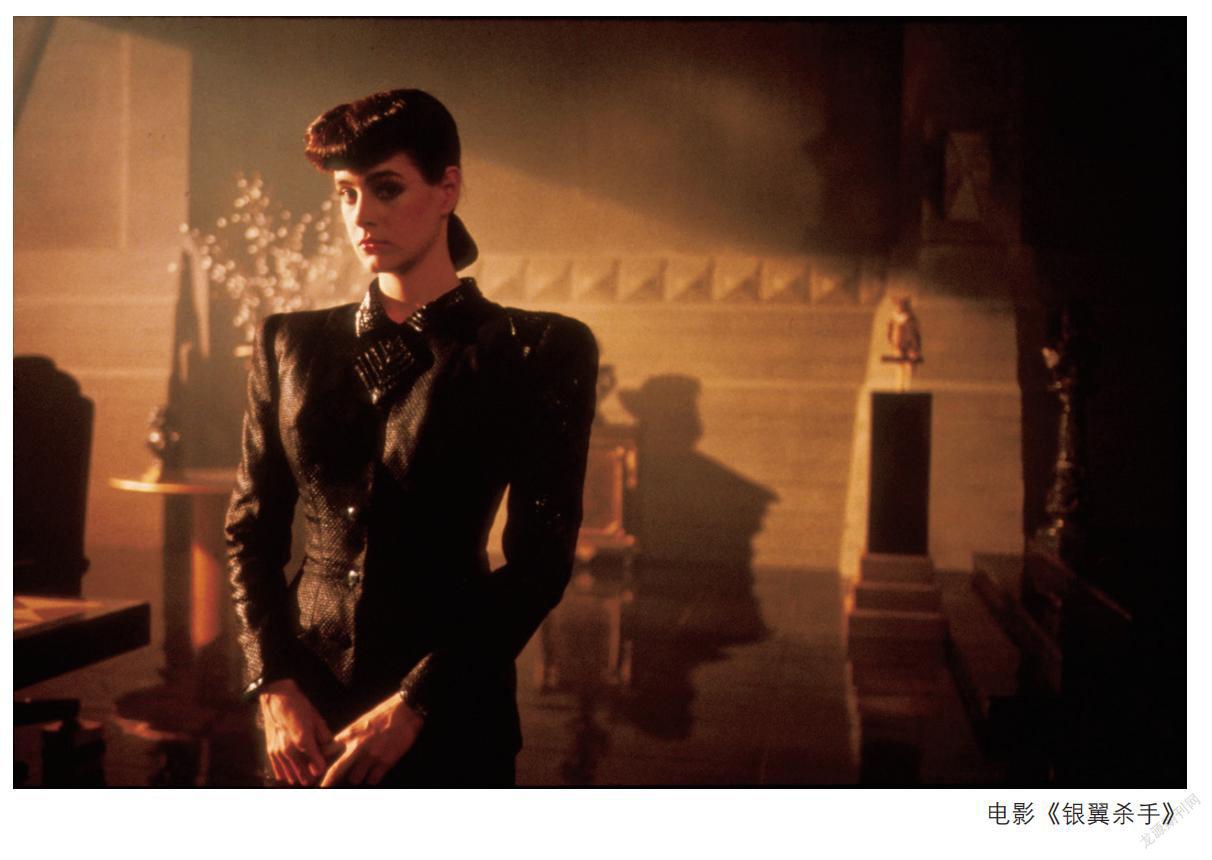

现在是应反思后现代主义的时刻吗?这场运动引起了一种惊人的蔑视,就仿佛它完全是放纵的、轻浮的和无用的,更被人在审美层面误解和轻视。我承认,当看到明星建筑师为阿莱西(Alessi)13茶具和咖啡用具所做的设计时,我感到厌恶,而我之所以会产生这样一种感觉,与其说是因它的设计形式过于夸张,倒不如说是因其镀金装饰所打造的身份假象。在我所提到的一些例子中,或在展览期间播放的电影片段中—即《银翼杀手》和歌德弗里·雷吉欧(Godfrey Reggio)所指导的《失衡生活》,后者将城市描绘成了一个既具有崇高之美,又略带有恐怖色彩的照明矩阵。可以看到后现代主义仍然是丰富的、有价值的和持久的。我十分认同策展人的结论性观点,因为他们认为后现代主义不仅是在以失落感,甚至是破坏性作为身份象征,它还在以多样形式进行无限扩展。在严峻的世纪末,我们既失去了幻想,也失去了对科学进步的信念及对塑造“宏大叙事”力量的信仰。即便如此,我们现在依旧受益于后现代主义,并不断探索着它所扩展的各个文化领域。

在公众的认识中,后现代主义最基本的问题是否是其名称所带来的困境呢?大卫·伯恩在展览手册的附言中提及了这一点。“后现代主义”从来没有告诉过你它是什么,而且这个词似乎并不是在讲整个故事。正如许多理论家所指出的,现代主义元素至今仍蔓延在后现代主义中。如今后现代主义所塑造的形象往往太过消极,而现代主义的名字听起来却依旧那样乐观和富有远见,换句话说,它就像一个你可以加入的事业一样。没有人会想让自己成为这场运动中的多余分子。所以相信自己是后现代主义者的这种说法,多少是令人欣慰的。但是,在数字世界中后现代性无疑已经成为了每个人无法逃避的现实—无论你是“喜欢还是不喜欢。”总而言之,V&A博物馆的展览和书籍,实则就是探索了我们该如何迈进了后现代主义,以及在现代主义向后现代主义的过渡中设计扮演了怎样的角色。

(本文译自Henry Hongmin Kim主编的《平面设计话语:视觉传达的理论、意识形态与过程演变》。见Rick Poynor. Did We Ever Stop Being Postmodern? . in Henry Hongmin Kim.eds. Graphic Design Discourse: Evolving Theories, Ideologies, and Processes of Visual Communication. New York: Princeton Architectural Press, 2018, pp. 173-176 )

里克·鲍伊诺 英国雷丁大学设计与视觉文化研究中心教授

宋厚鹏 南开大学文學院博士研究生

哈瑞·昆祖鲁(1969— ),英国籍印度小说家、记者。—译注

“V&A”在本文中为“维多利亚与阿尔伯特博物馆”的简称。—译注

弗里德里克·杰姆逊(1934— ),美国左翼批评家,他擅长以马克思主义理论作文化评论,以及研究资本主义下的后现代主义文化发展。—译注

让-弗朗索瓦·利奥塔(1924—1998),法国哲学家、社会学家和文学理论家。他的跨学科著述涵盖了认识论和传播学、人体、现代艺术和后现代艺术、文学和批判理论、音乐、电影、时间和记忆、空间、城市和景观,崇高以及美学和政治之间的关系等主题。—译注

葛蕾丝·琼斯(1948— ),牙买加裔的美国超模,歌手,词曲作者,唱片制作人和演员。—译注

大卫·伯恩(1952— ),苏格兰裔的美国歌手、词曲作家、音乐家、唱片制作人、艺术家、作家、演员以及电影制片人。—译注

克劳斯·诺米(1944—1983),德国男子,他生前曾以其奇异的戏剧性现场表演,沉重的化妆,不寻常的服装以及高度风格化的标志性发型而闻名。—译注

劳瑞·安德森(1947— ),美国前卫艺术家,作曲家,音乐家和电影导演,其作品涵盖表演艺术,流行音乐和多媒体项目。—译注

诅咒乐队(The Damned)又名“朋克摇滚乐团”,这是1976年在英国伦敦成立的英国摇滚乐队。—译者注

诅咒乐队于1977年所创作的第二张录音室专辑。—译注

麦金塔电脑是个人计算机系列产品,由苹果公司所设计。该产品最初的目标是定位于家庭、教育和创意专业市场。—译注

杰弗里·基迪(1957— ),美国平面设计师,字体设计师,作家和教育家。此外,他也是各类知名视觉文化书籍及期刊的撰稿人。—译注

Alessi是意大利的一家家庭用品和厨房用具公司。—译注