黄河流域社会经济与生态环境耦合协调态势及动力因素

2021-06-25吴艳霞陈步宇

吴艳霞, 陈步宇, 张 磊

(西安理工大学 经济与管理学院, 陕西 西安 710054)

2019年9月18日,习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上明确指出,黄河流域是我国重要的生态屏障和重要的经济带,并把“黄河流域生态保护和高质量发展”上升为重大国家战略,即黄河战略[1]。黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略后,沿黄各省区纷纷呼应黄河国家战略,提升认识,凝聚力量,抢抓先机,作为黄河战略的主要实施主体,沿黄各省区社会经济和生态环境状况间接反映了整个黄河流域经济带的状况,因此研究清楚黄河流域省区社会经济和生态环境的协调发展情况对总体布局黄河流域经济带发展战略具有重要的理论意义和实践价值。目前学术界关于黄河流域省区耦合协调的研究较少,自黄河流域治理理念提出后,相关研究内容迅速增多,主要集中在自然生态和人文社会两个范畴。包括黄河流域省区新型城镇化与生态环境耦合协调[2]、经济高质量发展与水资源利用效率耦合协调[3-4]、旅游经济与生态环境耦合协调[5]、人地耦合协调等[6]。社会经济与生态环境研究的重点主要在两者协调关系的评价、研究方法及相关衍生分析3个方面。协调的评价方面,张荣天[7]对泛长三角地区的经济发展和生态环境进行了耦合协调关系的研究,结果显示该地区的耦合情况还处在磨合阶段;易平[8]以嵩山世界地质公园为例,对地质公园的社会经济和生态环境效益进行耦合协调度的研究,结果表明两者耦合的越好对可持续发展越有利;研究方法方面,包括双主体[9-10]、三主体耦合协调模型[11-12]、集对分析法[13]、主成分分析和回归分析等[14],国外学者Barry等[16]更是对区域经济和环境协调发展评价工具ISAT进行了改进[15],协调发展的研究方法越渐成熟。协调度的衍生分析方面,周成在研究区域经济和生态环境的同时,兼顾旅游产业,研究了3个子系统的耦合协调情况,并对未来的耦合协调情况进行预测;关伟[17]对辽宁沿海经济带经济与环境耦合协调情况的时空演变进行分析,得到了整体协调度稳步上升的结论;Hanley[18]对苏格兰的经济与环境协调发展水平进行了时间序列分析。学术界也有学者研究了其他主体分别与社会经济[19]和生态环境[20]的耦合协调状况。总体来看,国内外学者对社会经济与生态环境以及耦合协调的研究已取得一定的进展,但仍存在以下不足:①当前研究中社会经济与生态环境的评价指标体系较为简单,需要进一步完善,以确保两者耦合协调关系研究的科学性。②社会经济与生态环境的耦合协调受到内外动力的影响,但当前研究对影响因素的研究缺乏。③现有研究大多聚焦于长三角、京津冀等经济热点地区,黄河流域作为新的国家战略,其社会经济和生态环境的协调发展情况研究尚有缺失。近年来,黄河流域省区大力开采自然资源,经济发展加快,城市化进程加快,工业化程度显著提高,生态环境破坏现象显著,这种“高速而非高质量”的发展方式,导致黄河流域省区生态环境不断遭到破坏,生态环境的压力使得社会经济发展速度减缓,社会经济与生态环境的作用情况亟需厘清,为黄河流域省区优化发展战略提供理论依据。基于此,本文利用黄河流域省份2009—2018年面板数据,结合社会经济与生态环境耦合协调系统评价指标体系,测算黄河流域省份的耦合协调度、相对发展度,并进行时空分析,最后对影响耦合协调度的外部动力因素进行回归分析,旨在为黄河流域经济带社会经济和生态环境耦合协调发展提供理论依据。

1 研究区域及数据来源

黄河流域发源于青藏高原,全长5 464 km,位置上介于北纬32°—42°和东经96°—119°,横跨中国的东、中、西三大区域,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南和山东9省区,是中华民族和中华文化最主要的发源地,是重要的生态屏障。黄河流域集水面积达7.52×105km2,其中山区面积占29%,黄土丘陵区面积占46%,风沙区面积占11%,平原区面积占14%。黄河拥有悠久的经济开发历史和灿烂的农耕文明,一直是我国重要的经济区域。黄河流域自然资源丰富,被誉为“能源流域”,上游地区的水能资源、中游地区的煤炭资源、下游地区的石油资源和天然气资源,都十分丰富;流域内矿产资源丰富,且分布相对集中,易于综合开发和利用。截止2018年,黄河流域九省区总人口达到4.2亿,约为全国总人口的1/3;地区生产总值达到2.39×1013元,约为全国总产值的1/4,具有很强的环境承载力和经济增长贡献力。

本文研究时间段为2009—2018年,其中人口自然增长率、GDP总量、各产业占总产值比及人口失业率等易搜集指标的初始数据来源于黄河流域各省区的统计年鉴,部分数据来自于《中国统计年鉴》;GDP增长率、一般公共预算支出增长率、城市化水平及森林植被覆盖率等指标的数据来源于各省区各年份的国民经济和社会发展统计公报;工业废水、废气排放总量、工业固体废弃物综合利用量及工业污染治理投资总额等指标数据来源于各省区的工业信息化部门以及统计年鉴等。对于多途径搜集后,仍部分缺失的数据,利用前后推算法、插值法及相邻年份均值法进行补齐。

2 指标体系构建及研究方法

2.1 社会经济-生态环境耦合协调机理分析

耦合协调是指系统内部各子系统相互作用、相互协调、相互影响,帮助系统本身从无序向有序发展的过程[21]。社会经济和生态环境作为人类生存系统中两个密不可分的子系统,其耦合协调情况体现区域总体生存状况,自“绿水青山就是金山银山”理念提出,转变经济增长方式,加强生态环境保护,建立经济与环境协调的新模式成为了现阶段的“主旋律”[22],社会经济子系统由其规模、结构和环境进行表征[23],生态环境子系统由其状态、压力和响应进行表征[23],其耦合逻辑及关系如图1所示。社会经济子系统的无节制发展对生态环境子系统产生破坏,环境治理经费的投入促进生态环境子系统优化,生态环境子系统是社会经济子系统的物质基础和发展载体,生态环境恶化亦阻碍社会经济发展。经济结构、经济规模和经济环境的改变,推动经济增长,但同时传统粗犷式的经济发展方式造成环境恶化、资源开采过度,生态环境受到压力,并做出响应,消极的响应阻碍社会经济发展,积极的响应促进生态环境优化,调整社会经济发展方式,新的经济结构、经济规模和经济环境产生,社会经济子系统和生态环境子系统相辅相成。从耦合协调的阶段看,社会经济与生态环境的耦合协调可概况为3种情况。第1种是优质的耦合协调,生态环境利用有度,环境治理成效显著,经济结构完善,经济环境较好,社会经济子系统与生态环境子系统相辅相成,和谐共生。第2种是较差的耦合协调,包括社会经济滞后型和生态环境滞后型,亟需政府政策、环境伦理等外部因素进行调整,以使得两系统间的相互借力达到均衡点。第3种是两者失调,以破坏环境为代价发展经济,环境破坏制约经济发展,系统间缺乏反馈。耦合协调机理分析对研究黄河流域省区社会经济与生态环境的耦合协调情况具有理论支撑的作用。

图1 社会经济与生态环境耦合协调机理框架

2.2 指标体系构建及权重计算

研究社会经济子系统与生态环境子系统的耦合协调发展状况,首先需要构建两个子系统的评价指标体系,以便测算相关指数。指标选取一方面要充分体现社会经济和生态环境各方面的特征,另一方面要考虑指标数据的可获取性。参考上述耦合协调机理,以社会经济发展所处的经济环境、形成的经济规模和现阶段的经济结构对社会经济子系统进行表征;生态环境子系统按照生态环境面临的压力、生态环境现状及对生态环境治理的响应3个角度进行构建。基于上述指标体系构建的初步设想,征询多年从事经济增长和生态环境测度治理的专家教授的建议,并参考周亮[24],吕洁华[25],任亮等[26]学者的研究成果,选用具有代表性的指标,构建评价指标体系详见表1。

表1 社会经济-生态环境耦合协调发展指标体系及指标权重

社会经济与生态环境耦合协调发展指标体系包括2个子系统及17个评价指标,借鉴层次分析法对指标划分的方式,本文将耦合系统作为目标层,经济结构、经济规模等作为准则层,具体指标作为指标层。另外,指标性质表示该指标给对应子系统带来的积极或消极的影响。本文指标权重通过熵值法测得,其步骤如下。

(1) 标准化处理。考虑到各个指标的单位和正负属性有所不同,因此为了避免实证结果出现误差,本文在权衡多种标准化方法后,选用min-max标准化方法对指标数据进行处理。

(1)

(2) 熵值计算。

(2)

(3) 权重确定。

(3)

式中:Wj即为指标权重。将权重和标准化后的指标数据进行乘积,并求和,可以得到相关子系统的综合水平指数,其中W为各指标的权重,Y为各指标的评价值,U为子系统的综合水平指数,具体公式为:

(4)

2.3 耦合协调模型

耦合原为物理学中的概念,指两个或者两个以上系统相互作用、相互影响的关系[27],协调度是对两个系统相互影响程度的评价[28]。本文运用该模型研究社会经济和生态环境的耦合协调情况,其计算方法为:

(5)

(6)

T=αU1+βU2

(7)

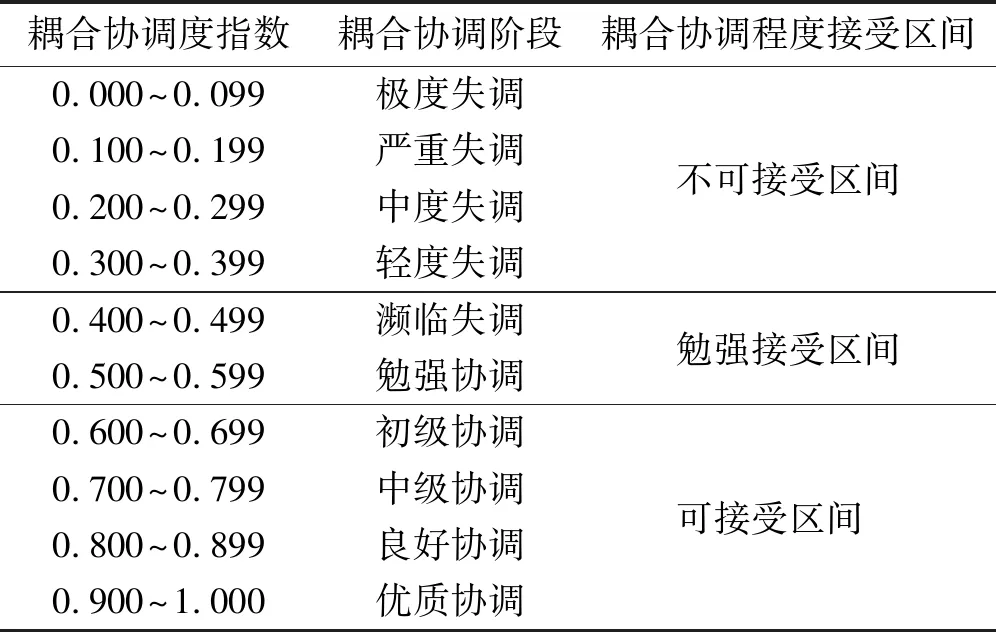

式中:U1,U2分别为社会经济和生态环境子系统的综合水平指数;C是耦合值;D为耦合协调值;α,β为待定系数,表示两个子系统相互作用,相对重要的情况,存在α+β=1。D的值介于0~1,越接近1,说明两个社会经济和生态环境协调越好,反之则表示协调程度较差,总体发展出现了不均衡现象。借鉴已有研究[29-30],把耦合协调度进行划分,结果详见表2。

表2 耦合协调度阶段划分

当耦合协调度(0.00~0.39)时,社会经济和生态环境的耦合协调情况很糟糕,不可以接受;耦合协调度(0.40~0.59)时,社会经济和生态环境的耦合协调情况勉强可以接受;耦合协调度(0.60~1.00)时,社会经济和生态环境的耦合协调情况良好,处于可接受的区间。

2.4 相对发展模型

为了在耦合协调模型的基础上进一步厘清社会经济与生态环境两个子系统的制约情况,本文以两者的综合水平指数构建相对发展模型:

β=u1/u2

(8)

式中:β表示相对发展度;ui为子系统综合水平指数。本文借鉴刘浩[31]对相对发展类型的划分,β∈(0,0.9]时,社会经济滞后于生态环境;β∈(0.9,1.1]时,社会经济与生态环境两个子系统同步发展;β∈(1.1,+∞]时,生态环境滞后于社会经济。

3 实证结果及动力因素分析

3.1 社会经济与生态环境综合水平分析

表3表明,青海、四川、甘肃和宁夏的社会经济水平指数在2009—2012年呈上升趋势,2012—2018年逐步下降,生态环境综合水平指数正好相反;山东社会经济与生态环境的综合水平指数均呈波动状态;2009—2012年,陕西省与河南省的社会经济水平指数呈下降趋势,2012年后稳步提升,其生态环境水平指数变化趋同,这种2012或2015年以来的生态环境水平指数回升现象正好契合了国家生态文明建设倡议的提出和落实;内蒙古横跨我国三大区域,其经济发展结构复杂,社会经济呈现波动状态,生态环境水平指数稳定上升。

表3 黄河流域省区社会经济与生态环境综合水平指数

从整体均值看,黄河流域社会经济发展水平从2009年的0.211下降到2018年的0.186,回溯指标体系,主要受到第二产业占比和城镇人口失业率两个负向指标的影响,第三产业占比越高,社会经济发展水平越高,第二产业占比越高,社会经济发展水平质量下降,近年来黄河流域工业化发展速度迅猛,第三产业占比下降,加之城镇人口失业率的提高,测度结果呈现出看似不符常规的降低现象,实则是由黄河流域经济发展产业结构失衡所导致,且各省间社会经济发展水平波动趋势不尽相同。生态环境综合水平呈波动式缓慢上升,2009—2018年共增长0.006,生态环境治理的重视,促进生态环境得到缓慢改善。

3.2 社会经济与生态环境耦合协调态势分析

3.2.1 耦合协调的时序特征 通过计算得出黄河流域省区2009—2018年社会经济与生态环境的耦合协调度指数,以及9个省区总体的耦合协调度指数,结果详见表4。

表4 黄河流域2009-2018年社会经济与生态环境耦合协调度

从总体上来看,黄河流域省区的耦合协调度稳定为0.40~0.49(见表2),属于濒临失调的阶段,其耦合协调情况勉强可以接受,表明2009—2012年黄河流域省区的社会经济与生态环境既达不到良好的耦合协调,也不至于出现严重的失调状态,总体上已经度过磨合期(不可接受区间:0.000≤D≤0.399),现阶段稳定在勉强可以接受的区间。

从整体数值上看,2009—2018年,青海省一直处于勉强协调(0.50~0.59)阶段;2009—2012年,宁夏回族自治区从勉强协调降低为濒临失调,然后又提高为勉强协调,此后其耦合协调度呈现出波动下降的趋势,降低为0.436;甘肃、山西、河南三省的耦合协调度在0.400左右波动,表明其耦合协调阶段在轻度失调和濒临失调不断切换,社会经济和生态环境两个子系统不断磨合;山东省的耦合协调度从0.477下降为0.460,其中2012年以及2015—2017年仅为0.392,0.380,0.394和0.354,处在轻度失调的阶段,2017年以后开始回升;从时间序列看,其余省区的耦合协调度均稳定在0.40~0.50,处在濒临失调,勉强可以接受的阶段,与黄河流域整体的耦合协调趋势相同。

3.2.2 耦合协调的空间特征 分析黄河流域省区耦合协调度的空间特征,本文先借助GeoDa软件对耦合协调度指数进行全局莫兰指数的检验,检验的结果呈现出两点状况。 ①基于黄河流域全部省区进行全局莫兰检验,其莫兰指数值大部分为负值,即省份间存在负相关,但显著性检验并不能通过; ②将黄河流域各省区分为东、中、西3个区域单独进行全局莫兰检验,其莫兰指数大于零,且显著性检验通过。究其原因,黄河流域省区由于横跨东、中、西3个区域,传统的0~1型地理权重矩阵显然不适用,按距离制定的权重矩阵由于距离跨度太大,其检验结果并不能通过显著性检验。基于此,本文耦合协调度空间特征的分析仅研究耦合协调阶段在地图上的空间呈现情况,而不研究基于全局莫兰检验的局部莫兰空间分析。本文以2009,2012,2015和2018年为例,借助ArcMap 10.2软件分析黄河流域省区社会经济与生态环境耦合协调的空间格局状况(图2)。从图2可以看出,黄河流域省区社会经济与生态环境的耦合协调阶段始终在轻度失调、濒临失调和勉强协调切换,并且总体上以濒临失调为主,说明黄河流域省区社会经济子系统与生态环境子系统还处在磨合阶段,总体上从不可接受的轻度失调向勉强可以接受的濒临失调过度。青海省持续保持勉强协调的阶段;2009年轻度失调的省份有甘肃、山西和河南省,遍布我国的中部和西部地区,然而到2012年以后,甘肃进入濒临失调阶段,山东降低为轻度失调,黄河流域轻度失调的省份从我国的中、西部向东、中部转移。

3.3 社会经济与生态环境相对发展情况分析

表5呈现了黄河流域省区社会经济与生态环境的相对发展情况,并将相对发展类型和耦合协调阶段进行比较。结果显示,黄河流域省区整体属于两个子系统同步发展型,相对发展度为0.949,表明社会经济与生态环境的综合水平相似,与上文分析的黄河流域省区两个子系统度过磨合期,进入勉强可以接受的耦合协调阶段相契合。具体到各个省区来看,青海、陕西、山西和河南省4地由于产业结构单一、人均收入较低等原因,为社会经济滞后型;宁夏和内蒙古地区的相对发展度为1.479和1.189,为生态环境滞后型,即社会经济发展的同时,对生态环境的利用和保护不足;四川、甘肃和山东三省为同步发展类型,其耦合协调度均在0.400以上,处在勉强可以接受的耦合协调阶段。

表5 黄河流域各省区2009-2018年社会经济与生态环境相对发展类型

3.4 社会经济与生态环境耦合协调的动力因素分析

3.4.1 变量选取与模型建立 社会经济与生态环境的耦合协调受到众多动力因素的影响,既与上述评价指标体系中的社会经济子系统和生态环境子系统自身的发展动力有关,也与政府主导的政策、财政支持等外部因素有关。为了更好地研究社会经济与生态环境耦合协调的动力因素,本文借鉴相关研究成果[32-33],从内源动力、政府动力和外向动力3个角度选取了6个变量因素作为解释变量,选取耦合协调度作为被解释变量进行计量分析,具体变量设定详见表6。

表6 耦合协调度动力因素分析变量设定

基于2009—2018年黄河流域各省区的面板数据,建立研究耦合协调度动力因素的计量模型:

DDit=βi+βt+β1Ecoit+β2Upgradeit+β3Innit+

β4Resit+β5Govit+β6Openit+εit

(9)

式中:i为地区;t为时间;βi为个体效应;βt为时间效应;εit为随机扰动项,其余为每个因素乘以其相关系数构成,具体字母含义详见表6。

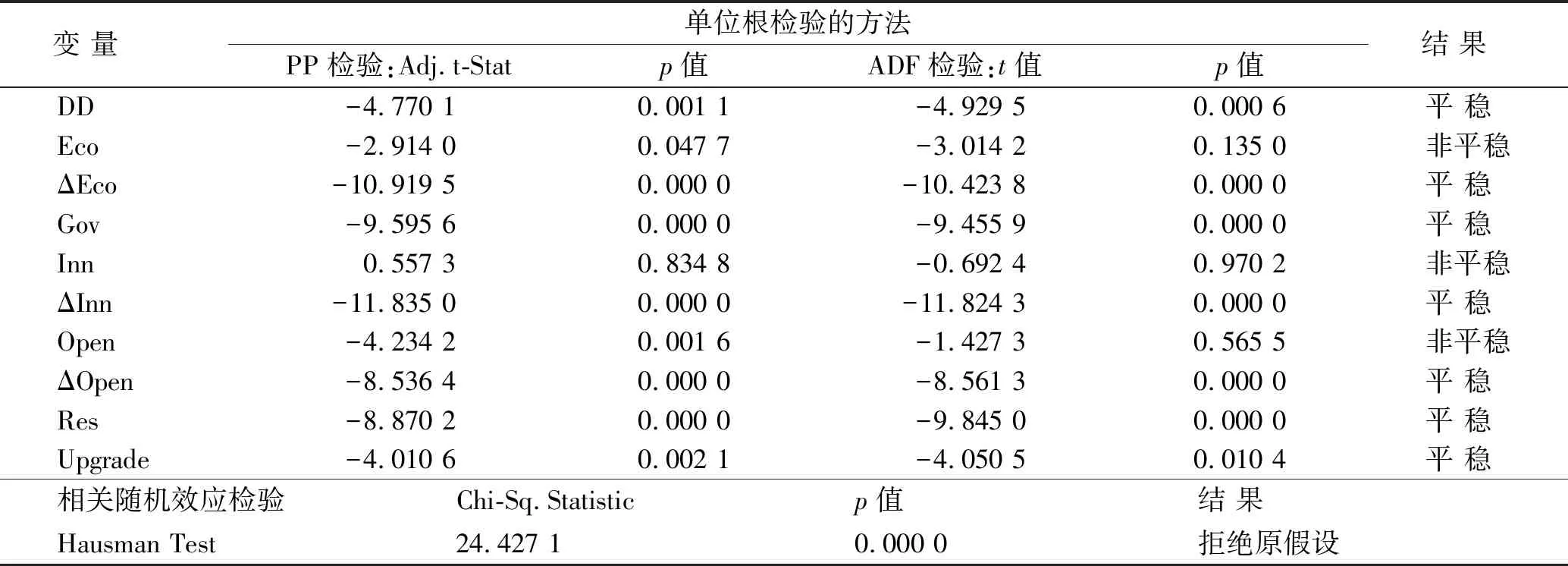

3.4.2 平稳性检验与面板数据回归分析 为防止伪回归现象的出现,对搜集到的面板数据进行单位根检验,以保证进行回归的数据序列均平稳。本文采用ADF检验和PP(Phillips-Perron)检验同时对数据序列进行单位根检验(表7),当且两者均通过显著性检验时,称该数据序列为平稳序列。耦合协调度、政府能力、资源消耗度、产业结构水平的数据序列均通过5%的显著性检验;经济发展水平、区域创新水平和对外开放程度的数据序列未拒绝原假设,但其一阶差分序列均通过显著性检验。本文在考虑到经济发展水平、区域创新水平和对外开放程度的一阶差分均存在经济意义,因此直接用一阶差分后的序列替代原始数据序列,修正后的数据序列为平稳序列,不需要进行协整检验。

表7 黄河流域面板数据序列单位根检验与Hausman检验结果

在进行面板数据回归分析之前,本文通过Hausman检验对模型效应进行检验,检验个体效应或时间效应与解释变量是否相关,从而确定模型选择固定效应形式还是随机效应形式(表7)。检验结果显示在99%的置信水平下拒绝原假设,即拒绝个体效应与解释效应不相关的原假设,显然随机效应模型不适用,因此本文在固定效应形式的基础上进行面板数据的回归分析。

黄河流域省区耦合协调度动力因素面板数据回归分析的结果详见表8。

表8 黄河流域省区耦合协调度动力因素回归结果

从回归结果看,内源动力中有3个变量负向影响(-0.063 0,-0.016 4,-0.029 5)耦合协调度,且区域创新水平提高速度和资源消耗度均通过显著性检验,整体内源动力对耦合协调度的推动力不足,内源动力中的经济发展水平增长速度对耦合协调度产生正向影响,且通过显著性检验,现阶段黄河流域省区还要依靠提高经济增长的速度来推动社会经济与生态环境的耦合,区域创新速度加快和稳定上升的资源消费量都会抑制耦合协调度的提高,说明黄河流域省区的区域创新水平只是单纯的提高,并没有将创新成果转化为经济增长的动力,致使经济发展水平增速不足,耦合协调度难以提升。因此黄河流域省区要提高资源消耗的有效性利用,致力于高新技术产业,发展绿色经济产业,改变为了创新而创新的现状,加快推动创新成果转化,以创新推动产业结构调整,提高经济发展速度。

政府动力回归系数为0.007 5,但p值为0.659 9,未通过显著性检验,即政府动力对耦合协调度的正向影响作用是不显著的。表明政府财政支出对社会经济和生态环境的耦合协调是有利的,但还需制定相关宏观政策,优化绿色经济发展结构,进行产业结构绿色调整,从经济类财政支出和环境类财政支出两方面同时促进社会经济和生态环境同步发展。外向动力的增长速度对耦合协调度产生显著的正向促进作用,现有研究表明空间溢出效应对经济增长[35]和生态环境质量[36]都存在正向促进作用,黄河流域省区内陆省区较多,其对外开放水平有很大发展空间,因此黄河流域省区要充分发挥黄河中下游地区靠近东部经济发达省份的优势和西部上游省区地域面积广的优势,加大高新技术和高新技术产业的引进。

4 结论与建议

本文通过耦合协调模型、相对发展模型和回归模型研究了黄河流域省区社会经济与生态环境的耦合协调态势及其动力因素,得到以下主要结论:黄河流域省区社会经济与生态环境的综合水平指数普遍较小,存在社会经济与生态环境发展不充分问题,从其耦合协调角度看,两者度过耦合协调的磨合期(不可接受区间:0.000≤D≤0.399),两系统同步发展,但仍处于协调水平较低的濒临失调阶段,随着近年来相关政策的严格落实,协调水平随时间稳步提高。耦合协调除了受到两子系统自身动力因素的影响,还与其所处的环境、政策等外部动力因素有关,黄河流域省区存在内源动力驱动力不足的问题,经济增长速度较慢,潜能尚待开发,科技促进经济发展的动力转换不足;政府动力和外向动力作为推动耦合协调的正向动力,需要进一步保持和加强。

本文构建的耦合协调态势与动力因素研究模型及思路具有可借鉴价值,现阶段学术界研究系统耦合的文章颇多,但仅是借助耦合协调模型进行初步测度,其创新点集中于研究对象的改变和耦合系统的增加,如双系统到三系统的耦合协调,然而两个子系统的耦合协调不仅会受到两个系统自身动力指标的影响,还与其所处的区域环境及政府政策等外部动力因素有关,进行相关实证研究可以弥补单一耦合协调研究的不足。本文对于指标的选取还存在一些不足,尤其是黄河流域省区东中西部的地形差异较大,是否存在需要因地制宜的设计多个指标体系,又如何将多个指标体系测度的结果统一化,还有待进一步推敲。

基于以上结论,建议从以下几个方面提高黄河流域省区社会经济与生态环境的耦合协调度,强化动力因素的驱动作用。 致力产业结构的调整优化,建设一批绿色可持续发展产业,减少工业污染,提高社会经济的高质量水平。 保持适度的生态环境侵占,提高生态环境资源的利用率,加大生态环境治理投入,提高生态环境建设水平。 协调好引进来和走出去的均衡,积极引进先进的生产和管理经验,推广自身好的产品和技术,发挥外向动力的驱动作用。 提高区域创新成果转化能力,以科技成果转化为动力推动经济发展。 保持并提高政府在社会经济和生态环境方面的财政支出,制定相应的宏观政策,协调并发挥好多种动力因素的叠加效应。