西安明城区微绿地的空间形态与构成要素

2021-06-25王嘉毅杨眉薛小书

王嘉毅,杨眉,薛小书

(1 西安交通大学 艺术系,陕西 西安710049;2 上海联创设计集团股份有限公司,上海 200000)

城市绿地是美化城市、调节气候、丰富市民生活的有机空间,各类绿地为周边居民提供了便利的休闲娱乐场所。微绿地空间灵活,占地面积小,与居民日常生活联系紧密,是近年来受市民喜爱的一种新型绿地。但微绿地的空间利用和市民参与度却不相匹配,数量不足,分布不均,内部空间闲置和资源未能有效利用,空间格局单一化,基础设施模式化等问题突出。通过实地调研、问卷调查、文献阅读等方法分析西安明城区微绿地在空间形态和构成要素上的特点,梳理明城区微绿地现存的适应性问题,为下一步提出适应性设计策略提供实证调研基础。

1 明城区微绿地分布现状

明城区极具西安城市特色,承载着历史文化、地域特征以及时代精神,是在隋、唐长安城的基础上形成且不断发展的区域,也是展现西安历史文化特色的核心区[1]。该区域占地约11.32 km2,现存微绿地约40处,以散点式分布。明城区延续历史棋盘式和轴线对称的空间格局,主要由历史遗迹、城市商业和居民区组成,历史遗迹和城市商业文化是展现古城西安的重要名片,也是城区内旅游经济发展的主要来源。微绿地主要位于城区内主要交通流和人流较大的商业街道、广场、商业空间以及城区内主要的交通节点和历史文化古迹周围[2-6]。依照街道微绿地分布:南北大街共有微绿地13处,东西大街共有6处,约占整个微绿地的50%。依照城区内商圈分布:钟鼓楼商圈有微绿地9处,解放路万达商圈6处,占37.5%。明城区内主要街道和商业空间成为微绿地依托的环境主体,而城区空间较为狭窄、民居建筑较为密集的北院门和三学街附近,微绿地较少。

2 明城区微绿地空间形态

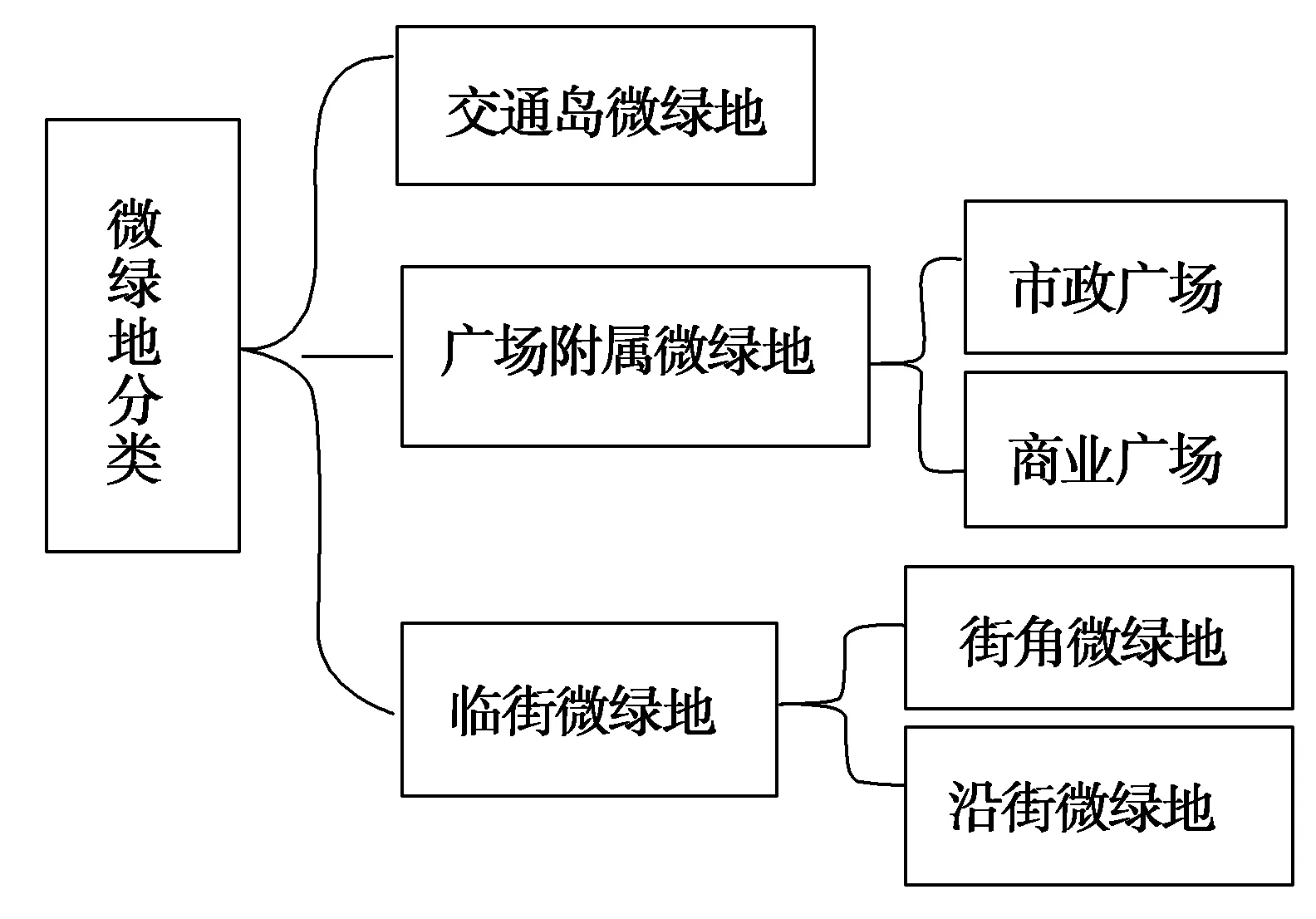

研究考察西安明城区40余处微绿地案例,依据环境位置、功能、居民参与度等客观条件对其进行分类,划分为交通岛微绿地、广场附属微绿地、临街微绿地三大类型。

2.1 中心轴线对称式交通岛微绿地

城区内交通岛微绿地主要有7处:安远门微绿地、安定门微绿地、长乐门微绿地、钟楼微绿地、中山门微绿地、含光门微绿地和永宁门微绿地。这些微绿地空间形状相似,形态呈现中心对称形式,主要位于城墙出入口处,对城市交通引导、展现城市特色和形象起着重要的作用。西安市交通岛微绿地的形式见图1。

(a)安远门微绿地 (b)钟楼微绿地 (c)永宁门微绿地图1 交通岛微绿地Figure 1 Micro-green spaces of traffic islands

2.2 棋盘式广场附属微绿地

明城区内广场主要分为2类:市政广场和商业广场。现有市政广场为钟楼广场和新城广场,植被多呈树阵形式,结合方形座椅,通过整齐排列呈现棋盘式格局。整齐分布形成规则的微绿地空间,同时也降低了趣味性,削弱场地属性。商业广场中多以大片单一形式的硬质铺装和边缘微绿地组成,城区内现有商业广场微绿地包括:解放路万达广场、悦荟广场、群光广场和兴正元广场等。图2为钟鼓楼广场、解放路万达广场、兴正元广场的附属微绿地。

(a)钟鼓楼广场 (b)解放路万达广场 (c)兴正元广场图2 广场附属微绿地Figure 2 Micro-green spaces of squares

2.3 花坛式+直线式临街微绿地

临街微绿地是现有分类微绿地中所占比例最多,共有28处,占总数的70%,但空间形态却呈现单一和模式化的构成。临街微绿地依照所在街道的位置分为:街角微绿地和沿街微绿地。街角微绿地多位于街道交通通行路口,人流较大。由于边界限制,空间大多以不规则的方形模式和单一直线交叉格局呈现。譬如北大街街头微绿地、西华门东西两侧微绿地等,从平面外形到内部空间流线都以方形和直线为主。街头绿地中也存在竹笆市这样内部空间多变性的设计,但数量很少。城区内沿街微绿地多以方形花坛式布置在街道两侧,模式化的花坛造型、雷同的植栽配置,整齐但单调。此外,依附整个街道形式存在的沿街微绿地有骡马市商业街和西安民间金融街等[7-9]。

2.4 3种类型微绿地关系

微绿地分类见图3。

图3 微绿地分类Figure 3 Micro-green spaces classification

由图3可知,3种微绿地类型的划分依据是微绿地所处的位置和周边不同空间的联系。交通岛微绿地多位于城市街道交通枢纽和道路交叉口节点上,注重交通疏导,强调美化作用。广场附属微绿地依附于城市广场而存在,这类微绿地因服务人群和空间使用目的不同又分为市政广场微绿地和商业广场微绿地。临街微绿地是临近城市人行街道类似口袋公园的活动空间,基于位置不同可分为街角微绿地和沿街微绿地,这类微绿地也是城市中最常见,狭义定义下的微绿地。

在3种类型的微绿地中,交通岛微绿地从空间形态和功能上较其他两类微绿地更易区分,多位于街区交通枢纽和节点,并且以引导交通车辆功能为主。广场附属类微绿地也较容易明确。临街微绿地中,街角微绿地和沿街微绿地则通过位置进行区分。相较于前几类微绿地,广场附属类微绿地中的商业广场和临街微绿地中街角广场在空间面积、性质和形态中存在重合,明确微绿地所属范围和单位是区分街角微绿地和商业广场的主要前提。

2.5 微绿地中的居民活动

现有的40处微绿地中,广场附属微绿地和临街微绿地的市民流量和参与度更多。本次研究从这2种典型微绿地中调查居民日常活动特点,并对城区内3处公园绿地的人群活动进行调研和参考对照,通过对微绿地和公园绿地2种不同尺度绿地下居民活动形式调研来对比分析微绿地设计中存在的优势和劣势,分析如表1。

从表1可以得出,公园绿地占地面积大,覆盖范围较广,多位于城区内主要居民区附近,人群活动丰富,参与性强。微绿地占地面积较小,多位于城市主干道上,人群较为丰富,但基础公共设施单一,休憩和闲谈成为主要的活动形式,长期来看会降低人群对微绿地的参与度,微绿地自身特性逐渐模糊。如何利用微绿地自身特性并结合公园绿地的丰富的活动形式值得进一步探究。

表1 居民活动现状调研Table 1 Investigation on the current situation of residents’ activities

3 明城区微绿地构成要素

植物、铺装、基础设施、水景、景观小品、构筑物是构成微绿地的基本要素[10-11]。植物是微绿地区别于其他公共空间的首要因素,在设计中占主导作用。铺装的多样性包括材料的选择和色彩的表现形式,不同的铺装样式可以丰富微绿地空间体验;基础设施是满足微绿地舒适性的基本条件,基础设施包括休憩系统、照明系统、服务系统等;水景在景观设计中起到画龙点睛的作用,不同水景设计给市民带来不同感受和体验[12];景观小品是展现地域文化和特性的有利媒介,醒目和有趣味的景观小品通过和居民的互动,传播城市地域文化;构筑物为居民提供可休憩、适度遮挡外部环境的设施,一般常见于街角或广场微绿地中[13]。笔者通过对明城区40处微绿地实践调研,对明城区微绿地进行分类并归纳每类微绿地的构成要素,以便进一步深入探究。

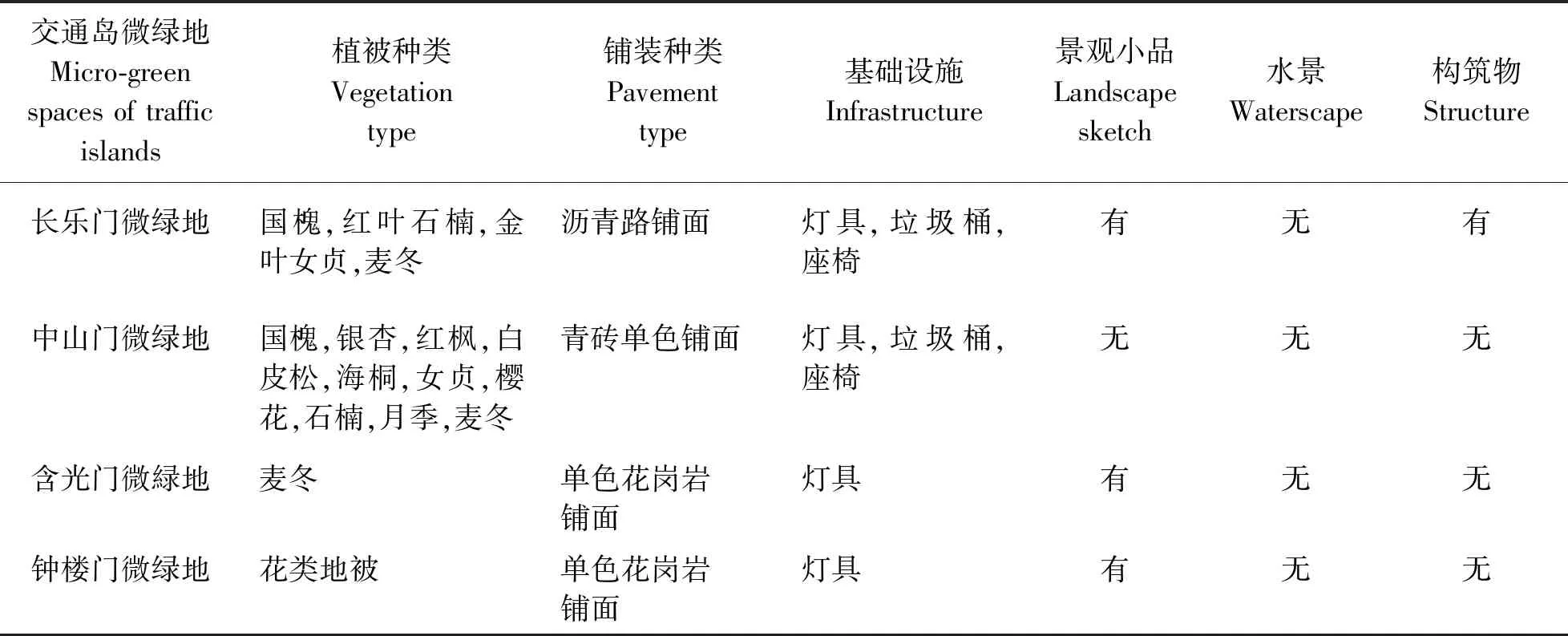

3.1 交通岛微绿地

交通岛微绿地植被主要为乡土植物,利于植物生长,但种类和数量较少。小型灌木设计多以椭圆形和方形为主,整体简洁。由于这一类空间主要是交通车辆的进出,景观小品随特定节日不定期更新,大多通过丰富植栽设计、有机材料和彩色灯光搭配而引人注目,增添城市魅力。交通岛微绿地的主要构成要素见表2。

表2 交通岛微绿地构成要素Table 2 Elements of micro-green spaces of traffic islands

续表2

3.2 广场附属微绿地

广场附属微绿地铺装统一,以传统棋盘方格形式铺面为主。统一铺装影响广场微绿地识别性和艺术性。市政广场植被种类、数量、丰富度以及空间绿化所占比例高于城市商业广场,植栽配置层次多样,而且色彩鲜明。主要原因是商业广场微绿地空间有限。在景观小品中,商业广场常通过艺术装置来吸引游客观赏,广场附属微绿地的主要构成要素见表3。

表3 广场附属微绿地构成要素Table 3 Elements of micro-green spaces attached to square

3.3 临街微绿地

3.3.1 街角微绿地 街角微绿地在明城区微绿地中占主要位置,整体植栽设计丰富,种类较多,也是市民参与较多的一类微绿地。城区现有街角微绿地主要由外向开放式微绿地和内向庇荫式微绿地组成。前者相较于后者,主要特征是空间四周没有或少有被乔木或墙体阻隔包围。外向开放式微绿地强调空间的通透性和较强的流动性,和周围环境联系较为紧密,同时也削弱场所性,铺装多以硬质为主,通过绿化明晰边界。内向庇荫空间大多通过大乔木包围,这类空间强调空间为主体,具有一定的独立和完整性,注重场所精神[14-17]。街角微绿地的主要构成要素见表4。

续表4

3.3.2 沿街微绿地 沿街微绿地主要以美化街道为主要功能,花坛式沿街微绿地成为主流,植栽种植上多以灌木为主[18]。模式化的植栽搭配保持了整体性却也影响街道丰富性。花坛式微绿地也成为市民休憩停留的座椅空间,尺度大小模式化。景观小品大多以文化类为主。此外西安民间金融街和骡马市商业步行街则以整条街为单位打造沿街微绿地,这类沿街微绿地数量较少,但空间设计较为丰富,绿化形式多元,和口袋公园关联性更强。沿街微绿地构成要素见表5。

表5 沿街微绿地构成要素Table 5 Elements of micro-green spaces along the street

续表5

4 明城区微绿地现存适应性问题

4.1 分布不均、数量不足

现存微绿地主要分布在城区主要街道和商圈周围。东西南北4条街道,以钟楼和解放路万达广场为核心的商圈内分布有微绿地,而城区内大量民居和社区周边还很缺乏微绿地[19-20]。统计得出,城区内微绿地约为40处,而直接为居住区市民提供良好可休憩的微绿地场所数量不到一半。市民作为城区内的主要空间使用者,每天生活在拥挤和老旧的空间中,不仅影响日常生活,空间的局促感也影响城市活力。微绿地的数量不足、分布不均导致居民涌入城区内为数不多的几个公园。城区内分布不均的公园和数量不足的微绿地无法建立良性的绿色网络,这直接影响城区绿地系统的网络建设与发展[21-23]。

4.2 微绿地空间特征单一

4.2.1 空间格局和形态单一化 棋盘式和轴对称式的空间格局形态构成了微绿地的主要表现形式,这类微绿地占总数的80%。从外在空间形态到内部空间流线设计,过多强化历史文化元素,不利于微绿地多样性和创新性的发展。当微绿地不能提供个性化和市民所需的功能时,大量相同功能的微绿地就会造成同质化,而且单一功能直接影响市民体验的舒适度[24-28]。

4.2.2 空间类型和功能单一化 现有微绿地类型3种:分别是交通岛微绿地,广场附属微绿地和临街微绿地。城区内微绿地类型的单一化直接影响市民类型的选择。广场附属微绿地中的商业广场微绿地主要吸引青年人,而老年人更喜欢类似公园空间的街角微绿地。微绿地类型的单一化不仅不利于人群交流,也不能满足多类型市民需求。

4.3 服务设施模式化

4.3.1 沿街景观植栽种植的模式化 植栽选择、配置和形态上的模式化是为了强化街道整体性,但同时也影响了街道活力和街道趣味性。

4.3.2 基础设施类型单一 座椅在微绿地基础设施建设中最普遍,城区内主要分布2种休憩桌椅。座椅的类型直接影响并局限市民在微绿地中的行为活动。铺装色彩和样式的模式化不利于空间边界和场所的营造。

4.4 场所意识不足

街角微绿地边界限制场所空间。城区内街角微绿地边界设计影响市民在其内部空间的体验和行为。开放式街角微绿地通过地面铺装和地面抬升的方式明确空间边界,这一类微绿地很容易成为共享单车搁置空间,随意摆放的单车直接影响市民活动。庇荫式街角微绿地通过高大乔灌木和围栏的围合,空间边界过度强化和阻隔使得空间内部市民活动较少。

广场附属微绿地混合使用模糊场所空间。微绿地在广场中占有较小面积或者提供美化、遮阴和休憩的空间功能。城市市政广场是市民聚集和交流娱乐的场所,棋盘式格局微绿地体现规则式空间感的同时又影响了场所属性。微绿地成为广场中一部分,市民在微绿地空间内不能找到和广场自身空间的差异性。广场空间功能的混合使用模糊了微绿地边界,微绿地在广场中只起到辅助作用。商业广场主体依托商业建筑,对广场空间设计的忽视同样降低市民在这类微绿地中的场所意识。

城区交通岛微绿地连接历史遗址和城墙,每天吸引大量游客前来参观,交通岛微绿地成为外部交通和内部城墙之间的缓冲空间,为市民游客提供短暂停留的休憩场所。交通岛微绿地空间内部的简易设置和模式化铺装影响游客内部空间体验,场所意识薄弱。

5 建议和展望

本研究将明城区现有微绿地分为交通岛微绿地、广场附属微绿地和临街微绿地3类,从现状分布、空间形态以及微绿地内部环境等多个角度和层次进行数据调研。深入调查与分析这3种类型微绿地的构成要素,提出现存适应性问题,为后续适应性优化与设计做好铺垫。基于已有的现状调研基础,下一步着重进行以下研究。

(1)以城市街道为整体,对微绿地展开适应性研究。明城区一直保留历史棋盘式空间格局,以钟楼为核心向东西南北展开的街道成为连接城区主要骨架,因此以街道为整体是完善微绿地生态系统网络的有效途径。

(2)周边空间关系研究。以街道为尺度标准来研究城区建筑、广场、绿地、微绿地之间关系。明确关系并调节不同空间能量运用与转化,争取做到不同空间能量最大化。

(3)微绿地自身研究。从人群需求到内部构造,建立人和微绿地之间联系,达到内部空间自组织模式。应更注重整体空间的开放性、可达性、边界性、隐私性和安全性,这是满足市民日常生活空间体验的前提条件。内部空间设施的完善、景观细部趣味性和体验方式的多样不仅丰富场所空间,也会为市民提供多种活动可能性,增加市民和场所空间的互动性。

基于明城区历史原因,空间受限较大,整体微绿地数量较少,分布不均。城区内民居众多,但城区内服务民居生活的微绿地却很少,对居民周边进行微绿地适应性开发将成为明城区微绿地研究的主要方向。