无边界教育模式的探索与思考

2021-06-24王莹莹

王莹莹

摘 要:随着社会的发展,博物馆也在随之发生着变化,博物馆正承载起更多的社会责任,朝着无边界化的方向发展。作为新时期博物馆最重要的功能,博物馆教育也越来越多地体现出其无边界性。文章以中国湿地博物馆“校园博物馆”教育项目为例,剖析该项目体现出的无边界教育性和积极意义,以期为推动我国无边界博物馆教育模式提供借鉴。

关键词:无边界教育;博物馆学校;校园博物馆

0 引言

近十年来,国际博物馆界对于博物馆的职能扩大和功能提升进行了深入探讨,开始强调博物馆的社区化和无边界化。早在2010年,美国博物馆联盟年会以“无边界的博物馆”为主题,深入分析了博物馆的角色与功能。2016年,广东省博物馆馆长魏峻在中美博物馆峰会上发表主旨演讲,首次明确提出要构建无边界博物馆,核心是让资源、服务、理念和业务在博物馆内外的跨界流动与互融共享①。

教育功能不仅是博物馆对社会的责任,更是首要任务,这是国际博物馆界的共识。2015年,我国博物馆行业第一个全国性法规文件《博物馆条例》正式施行,教育目的被提至首位②。博物馆已成为人们生活中不可或缺的终身学习的重要场所。在此背景下,博物馆教育更应该主动突破传统模式与观念,打破有形无形的边界,深入群众,服务社会,探索一条生动活泼、行之有效的多元教育形态之路。

1 何谓“无边界教育”

“无边界教育”作为一个教育概念,最早见于1990年加拿大国际教育署发布的《无国界与边界的教育》的研究报告,该报告充分肯定了“无边界教育”是促进高等教育国际化发展的基本路径。1998年,澳大利亚学者斯图亚特·坎宁安在《新媒体与无边界教育》一书中首次将“无边界教育”作为一个重要的教育理念纳入高等教育研究的视野。此后,以在线资源、课程为代表的互联网教育飞速发展,并在全球范围掀起了一场教育革新。王柯等认为,“无边界教育”既是一种教育技术组织形式,也是一种教育资源的配置方式③。笔者认为:“无边界教育”具体指在教育活动中,教育本身各种要素的融合与边界的突破,如不同学科之间、文化之间的融合,学校与社会的衔接,不同学习者之间的合作等。

教育的本质是促进人的发展,但传统教育模式往往难以充分实现这一本质,甚至背道而驰。无边界教育以完整教育弥合现实教育的“壁垒”,进而促进人的发展。一方面是实现学习与生活的有机融合,让学生在真实的情境中学习;另一方面是构建多样态学习方式,为每一个学生提供有针对性的教育④。

2 博物馆学校与校园博物馆项目

20世纪90年代,美国纽约州的布法罗科学博物馆和明尼苏达州科技馆率先向社会公开招收学生,标志着具有现代意义的博物馆学校诞生。截至2015年,美国已建成40多所博物馆学校。博物馆学校将馆校合作教学的优势发挥得淋漓尽致,其存在的意义及创造出的价值和影响也为我国馆校合作教学提供了宝贵的经验与启示⑤。博物馆学校倡导无边界教育理念,即改变一直以来以学校教育为主的育人方式,倡导学校与家庭、社区、社会进行资源共享,消融家庭教育、学校教育与社区教育的固有边界,实现三者相互渗透、优势互补和有机整合①。

作为博物馆学校的本土化延伸,2018年起中国湿地博物馆正式开展“校园博物馆”项目,对“无边界教育理念”进行了有效探索。“校园博物馆”项目是以政府拨款为主要经费来源,以馆校合作为基础,以博物馆优势资源为依托,以展览创作为方式在小学校园内建设特色场馆并开展教育活动的教育模式。三年间,中国湿地博物馆分别与杭州市文新小学、杭州市行知二小、杭州市之江二小开展了馆校合作,利用其科学教室等场所建设完成了中国湿地博物馆贝壳馆、中国湿地博物馆蝴蝶馆、中国湿地博物馆螃蟹馆三所校园博物馆,共展出1500多种、3000余件软体动物及节肢动物标本,并以场馆主题或单元为课程特色,探索开放的交流机制,为青少年儿童搭建了最直接的学习实践平台,受到了青少年儿童的热烈欢迎。

3 “校园博物馆”项目对无边界教育理念的诠释

“校园博物馆”项目旨在突破有限的学校育人边界,实现学校教育与社会教育的有机整合;打破学校有限教育时间的限制,实现学校教育与非正式教育的整合;超越学校课堂空间的界限,实现课堂空间与场馆空间的有机整合。其所展现出的跨界性、共享性、融合性②,与无边界教育理念的核心要义不谋而合。

首先,“校园博物馆”项目为博物馆与学校的深度融合提供了契机。从最初的馆校双方浅层次协作,逐渐发展到融洽合作,最后达到深层次的共同创造,学校与博物馆之间的协作水平和相互依赖性不断加深。随着学校和博物馆之间,教师、管理人员和博物馆专业人员之间的角色和责任开始发生变化,两个机构之间的界限变得逐漸模糊。

其次,“校园博物馆”项目有助于集中馆校优势,最大限度实现资源共享。我国有丰富的博物馆资源,但在实际的教育教学实践中,开发和利用博物馆课程资源支持课程实施和学生学习的实践较少。通过馆校双方深度合作,在一定程度上解决了影响教师利用博物馆资源支持课程实施的因素:经费、学生安全、学校领导支持程度等③。另一方面,校园博物馆的场地资源优势可以为学生创建全新的学习环境,为青少年带来便捷又新奇的感官体验,从而达到科普场馆教育资源与学校教学目标、科学内容的契合。

最后,“校园博物馆”项目有助于推动教学创新,让学习在多重对话与实践体验中真实发生。校园博物馆的课程实施创造了“双师授课”模式—学校教师与博物馆讲解员在同一个空间内,充分发挥双方优势展开教学活动。在这里,开放的学习环境、学习内容与师资构成,共同促使学生多角度观察、多维度思考、多形式研究。

4 “校园博物馆”项目课程活动的相关探索

4.1 走向真实的学习:构建校园博物馆学习流程

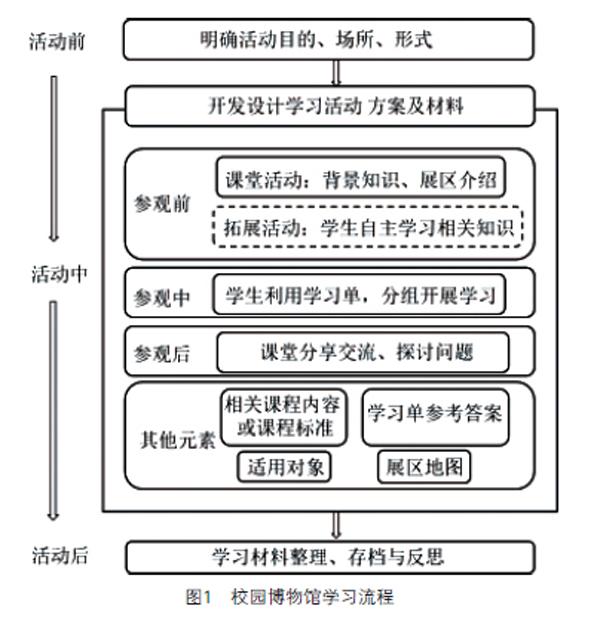

博物馆学习流程是纽约博物馆学校的教育专家以基于实物的学习和博物馆流程为理论基础设计出来的一种反映博物馆研究特点与规律的学习模式④。以此为蓝本,通过不断总结三所校园博物馆课程活动经验,笔者总结形成了校园博物馆的学习流程(图1)。

校园博物馆学习流程分为活动前、活动中、活动后三部分,学生的整个学习过程都在教师的引导下,循序渐进、不断循环直至达到学习项目的目标。活动前主要进行准备工作,如明确活动目的、场所、形式,为开发设计学习活动方案及材料做好铺垫;活动中又分为参观前、参观中、参观后以及涉及整个过程的相关元素,分别对应参观前的课堂教学、利用学习单开展分组参观、参观后的课堂交流、讨论以及设计相关展区地图和学习单参考答案或问题支架等内容。其中,参观前的课堂活动需要进行精心的教学设计,系统规划所有师生活动,是一项系统工程。参观中使用的学习单需要结合课程内容和课程标准进行合理设计。参观后回到课堂环节,教师可以组织学生利用手中的学习单进行分享和问题探讨;活动后包括学习材料的整理、存档,学习活动的反思等,为后续活动的不断完善提供反馈。校园博物馆学习流程作为一种循序渐进、螺旋上升的学习模式,遵循了学生发展的阶段与规律,有助于提升学生的学习和研究兴趣,并展现了博物馆科学研究的流程与方法,有助于促进学生高阶思维和能力的发展。

4.2 走向融合式学习:以展览主题统领课程设计与活动开发

一方面,学校教师、博物馆教育工作者深入研究《小学科学课标》,借助校园博物馆的空间、资源、情境为学生创建真实的课堂,让学生通过真实的经验建构知识。另一方面,二者将展览开发过程及其相关活动引入课程活动设计,激发青少年儿童的创造力和批判性思维,提供跨学科学习的框架,将创造的过程转化为学习的过程①。

在“校园博物馆蝴蝶馆”项目的科学课程开发中,开发人员首先研究并提炼蝴蝶展品等教学资源中蕴藏的科学核心概念②,围绕相关科学概念的构建和各年级段知识目标间的联系进行教学设计。课程结合教科版三年级科学课中“动物的生命周期”、六年级科学课中“生物的多样性”的知识点,依托蝴蝶馆中“蝴蝶的外部构造”“蝴蝶的生命历程”“蝴蝶百态”等展项及百余种蝴蝶标本,使学生结合已有知识经验理解“生命周期”“生物多样性”等知识点,激发学生研究生命奥秘的兴趣。其次,教学内容设置避免知识碎片化的倾向,注重揭示展品背后的信息,帮助学生完成知识构建。围绕蝴蝶这一载体开展形式多样的活动课程,引导学生主动揭示“动物的生长发育规律”,探究生物与自然、生物与人类以及人与自然的关系,传达保护自然环境与生物多样性的理念。

4.3 走向分众化学习:细分受众的年龄特征与认知规律

小学生常被看作最理想的教育群体,他们学习兴趣浓,有积极性,热爱大自然并对教育人员充满信任。在设计“校园博物馆蝴蝶馆”的活体观察活动时,开发人员基于小学学生的年龄特征与认知规律,在教学目标和教学内容上有针对性地提出要求:1-2年级学生以观察为主,记录不强作要求;3-4年级学生在观察基础上做简单和短时记录;5-6年级学生做较为完整的记录,要求是一个生命周期;参与蝴蝶兴趣小组的学生做蝴蝶的长时观察记录,同時做更加复杂的记录。

在“校园博物馆螃蟹馆”项目中,基于小学学生的认知规律,共设置三个学段的参观学习单。图2展示了不同学段学习单的问题设置情况。横轴为记忆性、收敛性、发散性和评判性四类问题③,纵轴为题目数量。

①1-2年级学生的科学认知以“观察与辨识”为特征,且认字量有限。因此,为其设计的参观学习单图片较多,题量较少(共5题),记忆性问题占比最大。

②3-4年级学生的科学认知具有“理解和应用”特点,具备初步的推理能力,能够理解简单的科学原理及应用。因此,为其设计的参观学习单题目种类多样,题量增多(共7题),涉及需要简单比较和推理的知识点。其中,收敛性问题占比最大。

③5-6年级学生已经初步具备“推理与思考”的能力,形成一定的自主意识,并逐渐发展出抽象推理和假设思维的能力。为其设计的参观学习单配图较少,题量最多(共12题)。以收敛性问题和记忆性问题为主,相比1-4年级学习单,增加了评判性问题。

5 反思与总结

三年来,“校园博物馆”项目在育人模式、管理模式以及课程模式等方面积累了不少经验,也获得了若干荣誉,但在模式推广、馆校合作关系的发展、信息共享平台的搭建及学习效果的评估等方面仍有待进一步优化。

5.1 校园博物馆模式的推广

目前,校园博物馆项目主要针对小学生群体。随着初、高中学业难度的不断增加,继续将博物馆体验作为学校课程的优质项目可谓凤毛麟角。而且当博物馆项目被用来丰富课程时,往往会倾向于根据学校的需要而不是博物馆的优势来塑造。因此,校园博物馆模式向初、高中阶段的推广和普及过程除了需要更多资金支持外,更面临着诸多现实问题:如何找到馆校双方需求的契合点?如何实现课程整合?如何制定学业考试标准?这一系列问题尚需博物馆与学校共同努力。

5.2 馆校合作关系的发展

尽管校园博物馆在馆校深度合作方面积累了有效的方法和经验,但在实践中仍然存在地域限制、时间限制、长效维护等现实问题。一是由于项目成本等原因,已建成的三所校园博物馆均为博物馆周边学校,行政区划一致。而其他区划较远的学校,无论从建设选址、资金支持到馆间交流参观的机会都相对较少。二是博物馆教育工作者和教师作为两个业务主体,在一起探讨、合作开展项目课程规划的时间非常有限。尽管二者共同开发课程或单元模块确实有效,但相当耗时。三是校园博物馆的长效维护有待时间的检验,如生物标本的定期维护、消杀,展项与多媒体的维修保养等,均对馆校双方的长效协作提出了挑战。

5.3 关于信息共享平台

尽管现有的三所校园博物馆已开放预约参观机制,亦有省内其他小学慕名前来参观,但校园博物馆的共享功能尚未得到最大的发挥。笔者认为,在经费允许的情况下,一方面可以考虑将展品资源、活动中用到的音频和视频、学习单及教师指导手册等相关活动材料均上传至学习共享平台,供学校师生在参观前后下载使用。另一方面,相关课程活动也可制作成微课,利用微博、微信等新媒体平台进行分享传播。借助三所场馆的星星之火掀起燎原之势,期待更多的学校加入“校园博物馆”项目,成为分享者与受益者。

5.4 关于学习效果的评估

真正有价值的无边界教育,应该是继承和发扬了馆校双方的优势和特色,既借鉴了学校教育的系统和目的性以及教育过程设计的严谨性,也传承了博物馆教育的开放性、自主性、实践性以及多元化教育目标①,因此有必要对校园博物馆进行教育效果的评估。与大部分自然科学博物馆一样,校园博物馆现行的活动评估主要通过学生的课程总结、教师的问卷访谈、工作人员的场外观察等渠道了解学生和教师对活动的满意程度和参与性。这些评估方法既缺乏系统、严谨的维度设置,又缺乏清楚的描述和分析方法。项目团队也将后续尝试以“是否可以使用更多的科学表述、参观后是否比参观前产生了更多的问题、是否能够改变他们日常生活中与科学有关的行为”等作为对展览活动教育效果评估的重要依据②,构建一种具有校园博物馆特色的学习效果评估方法和评估指标。