屯留先师和尚舍利塔形制及年代探析

2021-06-24李士杰郑虹玉崔计兵

李士杰 郑虹玉 崔计兵

(1.山西省古建筑工程监理有限公司,山西 太原 030012; 2.山西蓝胜古建筑设计有限公司,山西 太原 030012)

0 引言

佛塔自佛教从西域传入汉地后迅速遍地开花,最早的佛塔形象可以追溯到四川什邡出土的东汉画像砖,其上雕有一座三层楼阁式塔,鲜明的刻画出塔刹和塔身,其中塔身屋檐舒展,反映出西域佛塔在传入汉地之后,便受本土楼阁建筑的影响而蜕变为中国典型佛塔的样式。此后,佛塔形象不断演变,梁思成先生按照现存的中国古塔样式将中国古代建造佛塔的历史划分为三个时期:古拙时期(南北朝至隋唐,约公元500年—公元900年)、繁丽时期(两宋辽金时期,约公元1000年—公元1300年)、杂变时期(元明清时期,约公元1280年—公元1912年)[1]。其中,唐代在梁思成先生眼里是中国佛塔古拙期的尾声,同时也是繁丽期佛塔的先驱,可以说唐代是中国佛塔演变的一个重要节点。

山西境内遗存有较多的唐代砖石塔,但多为小型的单层亭阁型墓塔,如建于唐贞元九年(公元793年)的泛舟禅师塔和建于唐乾符四年(公元877年)明惠大师塔。在长治发现的屯留先师和尚舍利塔(下称先师和尚塔)虽然也为墓塔(中国砖塔类型中“和尚塔”或者“舍利塔”为缅怀高僧或埋有佛骨舍利、高僧舍利的墓塔),却采用了中型密檐塔的形式,造型古朴,颇具唐风,但由于该塔没有明确的建造年代记载,加之塔顶发现的记载宋代维修的砖铭,使得学界对该塔的现存年代尚存争议。笔者通过整理全国现存隋唐、五代、北宋时期佛塔的资料,发现先师和尚塔形制简洁,做法上却存在许多独特之处,具有较高的研究价值。为此,笔者对先师和尚塔的形制特征进行深入探析,并对其创建年代作进一步的讨论。

1 先师和尚舍利塔概况

先师和尚舍利塔位于山西省长治市屯留县老爷山巅金禅寺内,又称金禅寺舍利塔,于2013年被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。金禅寺内建筑早已全部毁坏,仅余先师和尚塔一座(见图1)。关于先师和尚塔的史料极少,《屯留县志》记载金禅寺始建于唐,但并未提及塔的相关信息。有幸的是,在塔内顶部发现一块有墨迹题记的方砖(见图2),虽时隔千年但字迹清晰,实属难得,让我们得以窥探到先师和尚塔的重要历史信息。题记记载:“维大宋国乾德四年岁次丙寅八月癸巳朔十日正寅修毕,此塔□,三嵕皇帝之长兄,古老传云,方侧有金禅寺先师和尚舍利塔,见此隳残,时有功德主贾琼逐召得维那苗安等一十五人,共力重建此塔。故记。府城都料刘知福□斌□砌造”。由此可知,早在宋初便有先师和尚舍利塔,但该塔“隳残”,因此有功德主对其进行“重建”。这段史料虽然对修塔时间、背景、功德主、都料等都进行了记录,但是对该塔“隳残”程度以及“重建”范围没有提及。因此,宋初的这次维修是遵循原有形制修缮还是摒弃原有形制重建并不得知,而此后,也再无相关先师和尚塔的文字记载。

按照方砖记载内容,在第七批全国重点保护文物单位名单里,先师和尚塔被公布为宋塔,但主流学界却认为该塔为唐塔,而此外,还有说法认为该塔目前形制为明代砖塔,但尚无实际证据加以佐证。由此可见,目前学界对其现存形制的断代仍存在较大争议。

2 先师和尚塔形制做法

屯留先师和尚塔是方形平面,塔檐层数为九层的密檐式砖塔,由塔基、塔身和塔刹组成,整体塔身轮廓挺拔,檐部出挑短促,檐下简洁不做雕饰,塔身逐层向上收分,形成锥形塔体,造型极为古朴。该塔塔内中空,为典型的筒体结构,从一层塔身门洞处可直接看到塔顶,且塔内条砖垒起十分规整,结构简练。现存高度为12.84 m(从塔基地平线到塔刹),其中塔刹为2018年修缮时补修,原塔残损,残高约为10.55 m。

1)在材料选取上:该塔塔基采用红砂岩石垒砌,除第三层塔身用方形砖板包砌外,其余塔体均采用规整统一的青条砖材料。

2)在檐部做法上:采用上下正反组合叠涩檐的形式,每层塔檐的下叠涩下部内收2匹砖高度,形似木结构古建筑中“枋”,笔者初步猜测这应是砖仿木构件中的一种早期做法(见图3)。

3)在门窗做法上:塔体壁面仅雕有门窗装饰,一层南面辟有一道方形门洞,由此可以进入到塔内,方门两侧各开一个方形直棂盲窗;一层东、西面中间雕有高约60 cm的假隔扇板门,但板门不落地,悬在壁面中部,上部格心为斜菱纹,下部裙板为竖条形,两侧为方形直棂盲窗;一层北面中间的假门雕饰毁坏,两侧假窗做法与其他面做法相同;二层及以上层塔身均不辟门窗(见图4)。

4)在塔形水平收分做法上:一层塔身做有侧脚,其余塔层则不做侧脚;各级塔檐和塔身水平尺寸逐层递减,内收尺寸值变化相对稳定,但变化无规律。塔檐水平收分变化值也较为稳定,因此各层的檐角连线近似平直,这是最为直观的塔形轮廓表现。一层的侧脚和塔身平面的层层收分,形成锥形的佛塔形体,给人以稳定感。

5)在塔檐垂直收退做法上:二层~九层的塔檐高度和塔层高度从下至上逐渐减小,其中一层~六层的塔檐以每两个檐部为一组进行变化,即一层和二层塔檐下为6匹砖叠涩,上为5匹砖叠涩;三、四层塔檐下为5匹砖叠涩,上为4匹砖叠涩;五、六层塔檐下为4匹砖叠涩,上为3匹砖叠涩。相邻两组塔檐相差2匹砖,且每组塔檐垂直尺寸相同。但七层上下叠涩均为3匹砖,八层塔檐下叠涩为2匹砖,上叠涩为3匹砖,九层檐下叠涩为2匹砖,上叠涩为4匹砖,且七层檐与九层檐垂直尺寸相同。这种上叠涩自下而上不减反增的做法,应是古代匠人造塔时为了缓减高处塔体因视觉误差所导致的近大远小视觉感受的一种措施。由此可见,屯留先师和尚塔在垂直方向的收退技法上比水平方向的收分技法更为成熟。

6)在塔顶和塔刹做法上:屯留先师和尚塔的塔刹虽为后世补修,但塔顶部分却保存较好且形制特殊;最底层是在九层塔檐的基础上砌筑了约0.18 m的基座垫高;其上出挑了1匹砖厚的叠涩,上承4匹砖的正叠涩,形似塔檐上叠涩,也有学者认为这是该塔的第十层檐,但是笔者通过资料整体发现,叠涩形式的塔檐均由上下正反叠涩组成,而早期砖塔塔顶做法则为正叠涩层层向上收分,由此可以基本认定该叠涩实为塔顶组成部分。最高层叠涩上遗存有高约20 cm残破的平台。

此外,通过对屯留先师塔的形制初步探析可以发现,该塔已经具备以砖为模数对体量、塔高以及各层高占比进行控制的做法,充分体现出该时期工匠造塔技艺精湛,已形成对美的比例把控的意识。

3 先师和尚塔形制比较

前文提到,方砖记载宋乾德四年(公元966年)对屯留先师和尚塔进行了“重修”,这反映出了一条关键信息:因乾德为宋赵匡胤的开国第二个年号,也就是说,该塔在北宋建立七年后便“隳残”,由此可猜测该塔创建应早于宋。即便或于宋初创建,在如此短的时间内,砖构建筑风格尚不能完成新的转变(中国的砖石建筑做法多仿照木构建筑,因此砖石建筑的演变发展相较于木构建筑的演变发展具有一定的滞后性),工匠依旧会沿用前朝的做法,加之县志记载金禅寺创建于唐,由此可以初步将该塔形制的年代断为唐。为了验证这一推判,笔者将先师和尚塔与唐不同时期的古塔进行形制对比,以期发现现有形制所蕴含的创建年代的线索,同时也能进一步推断出该塔的创建时间。

通过对比可以发现,先师和尚塔整体与其他唐塔形制相差较大,但该塔在局部做法上能找到与其他唐塔相对应之处。

方形平面:唐代砖塔的典型特征是“方形平面”,如著名的大雁塔和法王寺塔等。虽也存在六边形、八边形和圆形平面的砖塔,但多为单层墓塔,而多层塔如密檐塔则基本采用方形平面的形式。至五代时,砖塔的平面形式就开始多样化,此后八角形塔平面成为主流[2]。

菱角牙子:先师和尚塔的正反叠涩檐下不做菱角牙子,是该塔的独特之处。从目前现存的唐塔来看,所有唐代砖塔均采用“上下正反”的叠涩檐,但仅有河南法王寺塔和永泰寺塔以及长治县丈八寺塔这三例不做菱角牙子,且三者均为密檐塔。由此可见,不做菱角牙子的砖塔虽然较少,却是与做菱角牙子的砖塔并存,且以密檐式塔为主。至五代和辽宋时期,菱角牙子则被斗栱替代,成为塔檐和塔身的过渡。

板门+直棂盲窗:先师和尚塔的壁面装饰主要集中在一层,采用方形门洞和方形格扇板门结合两侧雕直棂盲窗的方式。现存的其余唐代砖塔以辟券门或火焰门为主,窗雕饰多为直棂盲窗。像先师和尚塔的这种雕饰做法与建于唐天宝五年(746年)的净藏禅师塔和唐贞元九年(公元793年)的泛舟禅师塔相近,都为方形板门两侧雕直棂盲窗。由此可见,这种雕饰于唐早期便已形成,是一种亭阁式墓塔装饰的典型做法,但运用到密檐塔仅见于先师和尚塔一例,而辽宋时期的密檐砖塔延续了这种做法,可以说先师和尚塔开启了辽宋密檐砖塔一层砖雕壁面装饰的先河。

平直轮廓:从最为直观的塔形轮廓,即檐角连线对比入手,可以发现建于初唐时期的香积寺善导塔、二龙塔也为密檐式塔,其檐角连线近似平直。此外,初唐时期的楼阁塔如长安圣寿寺塔、长安华严寺杜顺灵骨塔和兴教寺塔,三者的檐角连线也近似平直。上述塔均为陕西初唐时期的砖塔,可见,檐角连线平直应为陕西地区初唐时期的地域做法,后向东北传播,影响到山西晋东南地区。但陕西地区也存在檐角连线为抛物线的唐代密檐塔,如建于景龙年间(707年—710年)的八云塔和小雁塔,而这种做法向东传播,成为河南地区唐代密檐塔的经典样式,如建于盛唐年间的法王寺塔和永泰寺塔。此后,唐代砖塔基本延续了“抛物线”轮廓的做法,与初唐时期砖塔轮廓的做法风格迥异。

塔身侧脚:先师和尚塔一层有侧脚做法且塔身壁面高宽比适中,这种形制与香积寺善导塔、兴教寺塔和长安圣寿寺塔这些初唐时期的砖塔相似。建于景龙年间的小雁塔仍保持这种形制,但同时期的八云塔却已经发生改变,即一层塔身高度拉长且不做侧脚。此后盛唐到晚唐时期的砖塔一层塔身愈发修长,愈发轻盈灵巧,与初唐时期庄严厚重的砖塔形象形成鲜明对比。

通过以上对比可以初步得知,屯留先师和尚塔应为唐代砖塔,且局部做法均能与唐代早期砖塔契合。

4 先师和尚塔形制的年代研究

4.1 西岩寺塔(原丈八寺塔)的特点

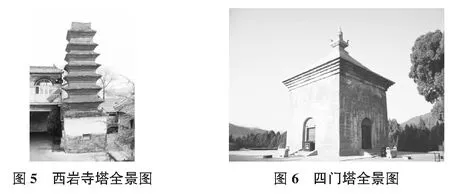

在筛选唐代砖塔过程中,发现了距先师和尚塔仅60多千米的另一座砖塔——西岩寺塔(见图5),该塔在选入第八批全国重点保护单位时,年代公布为唐。西岩寺塔位于长治县,为方形九层密檐式砖石塔,高约16 m,体量相比于先师和尚塔较大,将其形制与先师和尚塔对比可以发现:

1)西岩寺塔塔层层层向上收分,整体呈锥形,塔檐檐角连线做法与先师和尚塔相同,均为平直的直线,因此显得端庄稳重。

2)在垂直收分的做法上,西岩寺塔也与先师和尚塔相同,即檐部叠涩以两层檐为一组自下而上叠涩层数减少,至最高层反增。

3)西岩寺塔塔檐叠涩与塔身之间也同样用两匹砖做成形似“枋”的构件作为过渡,而不设菱角牙子。

西岩寺塔无论是整体轮廓还是细节做法均与先师和尚塔相同,而且纵观所有唐、五代以及辽宋的砖塔,唯该塔与先师和尚塔最为相似。由此可以进一步推判,屯留先师和尚塔为唐塔,但是否建于唐代早期,仍需要进一步验证。

4.2 四门塔的佐证

从中国古代建筑演变规律可知,建筑形制多随技术更新和审美潮流而变化,受朝代更迭的影响较小,因此学界多认为初唐建筑与隋代建筑甚至更早的北齐建筑一脉相承。为了使论证更为客观全面,笔者选取了隋代佛塔,将其与先师和尚塔进行比对,以佐证前文观点。

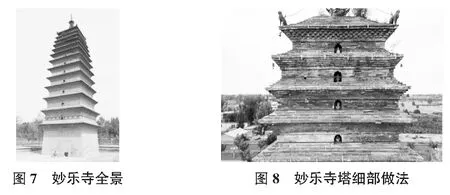

隋代现存佛塔仅有神通四门塔一例,该塔位于山东省济南市,难得的是其形制依旧保持隋代原有的风貌(见图6)。四门塔是一座方形单层亭阁式石塔,其形制特征如下:

1)四门塔塔身一层四个壁面均先辟券门,但在券门门洞里又辟一处方形板门门洞,是西域券门与汉地方门结合的做法,也是佛塔辟方形板门门洞的先例。这种做法影响到唐早期砖塔,如泛舟禅师塔等。可以推测,采用方形板门门洞的先师和尚塔也应受其影响。

2)四门塔仅有一层塔身,塔檐下采用了四层叠涩,叠涩下与先师和尚塔相同,都采用一层形似“枋”的构件作为檐部和塔身的过渡,而不做菱角牙子。

3)四门塔的塔顶采用叠涩做法,层层向上收分,于叠涩顶部做一平台,上承塔刹。这种叠涩塔顶上做高台的形制与先师和尚塔相同。

西岩寺塔的特点使得我们得知先师和尚塔为唐塔,而隋代的四门塔自下而上同样能与先师和尚塔找到做法相同之处,佐证了前文中得出的“先师和尚塔建于初唐时期”这一结论。

4.3 妙乐寺塔的延传

笔者在整理资料过程中还发现一例与屯留先师和尚塔形制相近的砖塔,即位于河南焦作市武陟的妙乐寺塔(见图7),该塔于2001年被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位,年代公布为五代。

1)妙乐寺塔为十三层密檐塔,体量相比于先师和尚塔较大,但其塔檐檐角连线近似平直,与先师和尚塔相同,而与该地区建于盛唐时期的法王寺塔和永泰寺塔对比鲜明。

2)妙乐寺塔一层塔身高宽比比例适中,有侧脚做法。

3)妙乐寺塔采用叠涩塔檐,檐下不做菱角牙子,以两皮砖构成的形似“枋”的构件作为檐部和塔身的过渡。

4)妙乐寺塔顶也采用叠涩砖层层向上收分,最高层叠涩上直接承接塔刹。

5)妙乐寺在细部处理上较为精致,如二层塔身壁面上做有山花蕉叶的砖雕装饰,每层塔身南北两面均辟规整的券门,券门内雕有坐佛像,顶层塔檐檐下用四层抹角的菱角牙子(见图8)。

由此可见,妙乐寺塔与先师和尚塔塔形制做法有较多相似之处。但需要注意的是,史料明确记载,妙乐寺塔始建于唐,重修于五代后周显德二年(955年)。重修宝塔时,正逢后周世宗“灭佛”大拆佛寺之时,据后周重建石碑记载,妙乐寺塔因是“敕额”而得以幸存[3]。结合前文归纳出的该塔形制,基本可以推测出,妙乐寺塔应始建于初唐时期,于后周显德二年重建,重建之时遵循了原有的佛塔形制并在细部处理上进行了创新,这也是妙乐寺塔既有初唐时期砖塔特征又有不同于该时期做法的原因。

4.4 妙乐寺塔的启发

从妙乐寺创建和重修的历史沿革过程中,给我们解读屯留先师和尚塔带来启迪:妙乐寺塔始建于初唐,重修于后周显德二年,重修时塔体基本保留了初唐时期造塔的做法。而先师和尚塔的方砖上墨迹题记记载到,该塔“重修”于“大宋国乾德四年”,可见,两塔重修的时间仅隔11年,且从空间地域角度来看,两座砖塔一座在山西东南部,一座在河南北部,两者相距140余千米,可谓地理位置较为接近。那么可以推测,该时期、该地域在 面对前朝“隳残”的佛塔时或许存在相同的重修办法,先师和尚塔或与妙乐寺塔存在相同的历史沿革,即始建于初唐,于宋乾德四年重修,而在修缮过程中保留了原有的塔体形制。

5 结语

屯留先师和尚塔形制古朴,造型独特,因相关史料文献记载较少,所以其现有形制的建造年代一直存在争议。虽然在第七批国保单位中公布其为宋塔,但是笔者通过对先师和尚塔的形制进行梳理,并与唐代不同时期的佛塔进行了对比,发现该塔现有形制更契合初唐时期佛塔的特征。然后将其与隋代砖塔对比加以验证,发现两者确实存在做法相似之处。最后从妙乐寺塔的历史沿革受到启发,推断先师和尚塔应始建于初唐时期,重修于宋乾德四年,重修时保持了原有的建筑形制。因此先师和尚塔现有形制的断代实为初唐。屯留先师和尚塔历史悠久,蕴含深厚的文化价值,对该塔现有形制特征的整理以及建造年代的推判是厘清中国古代砖石建筑发展脉络的一个重要环节。