非洲散记

2021-06-23刘刚

文/ 刘刚

贝宁科托努综合体育场是上世纪70年代中国援助非洲项目之一。体育场位于西非国家贝宁经济首都科托努西北郊,由体育场、体育馆、游泳场、网球场、田径练习场、运动员村等组成。该运动场主要由福建省基建局派员前往施工,也有北京、上海、沈阳等地的技术人员参与,共派出306人次,1976年动工,1981年竣工。

作为第三批的援外小组成员,一名年轻的塔吊司机,我于1977年5月踏上了非洲的土地,在这里度过了四年青春时光。

进驻科托努

我的本职工作是汽车驾驶员,1972年拿的驾照。为了准备出国援外,我从1974年就到上海机械化施工公司接受培训开塔吊。

1977年,出发时间确定了,大家开始忙着和亲友告别。从南平到了福州,省领导会见了我们第三批援外小组,讲了很多援外工作的重大意义,记得最清楚的就是我们是代表中国出去的,一定不能给祖国丢脸!我这个人最要面子,心想我一定能做到。

当年中国到非洲没有直达航班,必须分两段走,先乘中国民航的客机到巴黎,然后再从巴黎到贝宁科托努。

经过几天的辗转,我们乘坐的飞机在科托努机场缓缓降落了!第一眼看见的就是椰林,简直是一望无际。椰林是热带的象征,没想到今后的四年就是在椰林中生活。

一出机舱就是热,热,热!这里没有四季之分,只有雨季和旱季,平均气温都在30度左右。先来的组长和同志们热情的迎接了我们,无微不至的关怀让我们深受感动。

驻地是临时建的三排平房,都有纱窗,一个房间睡两个人,还有一个宽敞的食堂,一个会议室兼乒乓球室,一个厕所。工地上平整了一些土地,有一百多当地工人在工作。

第一餐饭让我们瞪大了眼睛,6个人一桌,有新鲜的海鱼,瘦肉型的猪肉,特别是满满一大盘白灼虾,个个新鲜饱满,味美无比!就是蔬菜比较少,当地的蔬菜比肉还贵,而且种类不多。啤酒基本是敞开供应,一人一大瓶,我们放开肚皮饱餐了一顿。

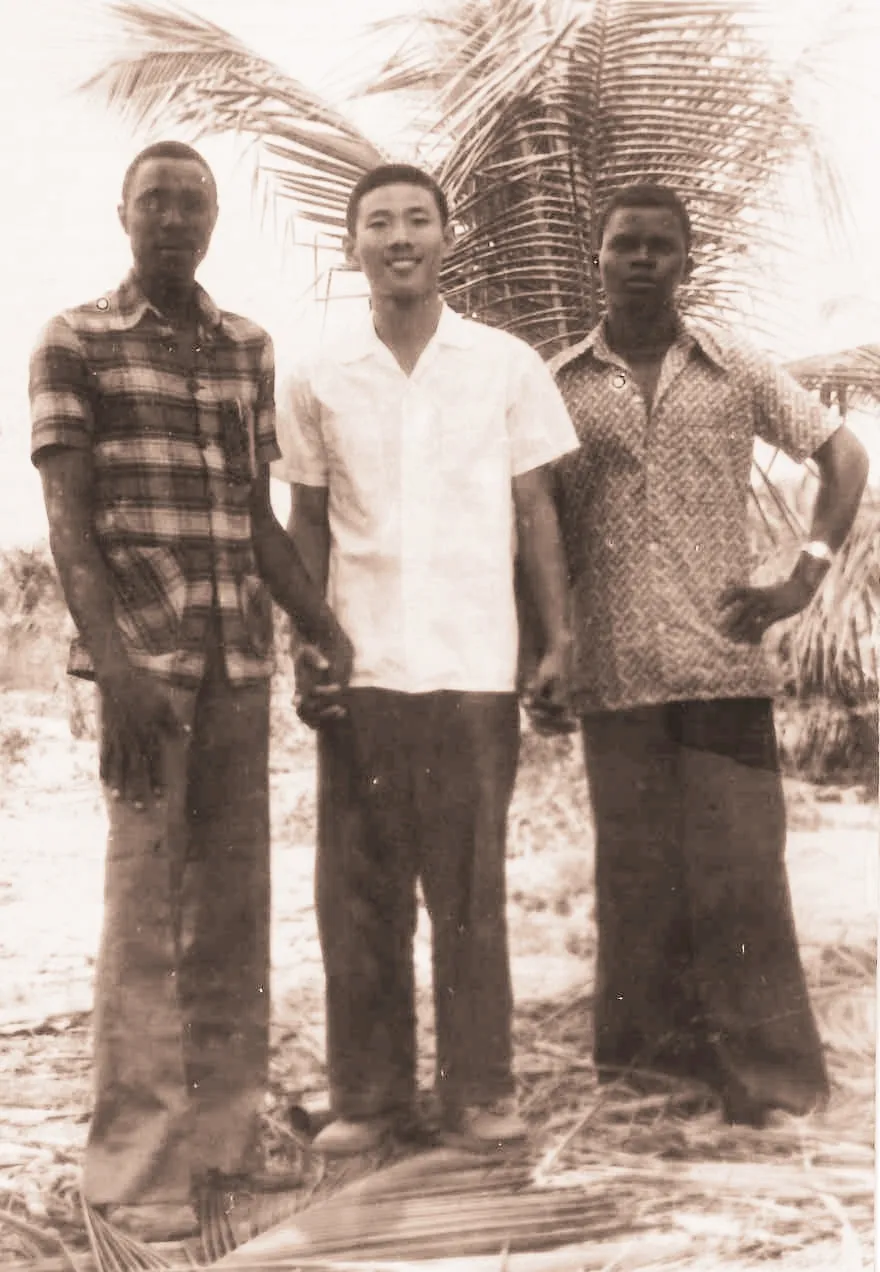

本文作者与当年非洲徒弟的合影(受访者提供)

那时国内的供应还比较紧张,副食品有的还要票证,我们本以为这是欢迎餐,没想到天天如此!过了一段,有几位同事满面红光,将军肚看涨。

贝宁是世界上最贫困的国家之一,经济主要靠出口棕榈油和棕榈仁。十六世纪以来,殖民主义者来到非洲,掠夺资源,侵占土地,一些地方以资源命名,如“象牙海岸”“黄金海岸”等。贝宁一带没有这些资源,成为贩卖黑奴的场地,曾被称为“奴隶海岸”。

收拾好床铺,夜幕降临了。非洲的夜晚比较闷热,原想出去走走,一看窗户吓了一跳,纱窗外面密密麻麻的都是大蚊子,拼命想往里面钻,吓得我们不敢出门了。后来,我们领教了非洲蚊子的厉害,一口一个大包,好几天才会消。皮肉痛苦是小事,“打摆子”(疟疾)更不好受。

开工了

陆续又来了几批技术人员,要正式开工了。我们要安装塔吊。两台塔吊是分段用轮船运来的,这些苏联设计的老式塔吊十分笨重,安装起来也比较麻烦。幸亏上海机施公司的技术员非常专业,看看说明书,就指挥我们干起来了,最后一次安装成功。

第一次满心欢喜地登上高高的驾驶室,顿时被眼前的景色惊呆了!绿色的椰林被风吹着像海浪一般起伏,远看是浩瀚无际的大西洋。在阳光的照射下,金黄的沙滩特别显眼,然后是一层浅绿,一层深绿,一层浅蓝,和天际线相连的深蓝——原来海水有那么多的颜色!

随着各工种的就位,工地上热闹起来,有挖土方的,有砌基础的,有开机械的,有机修的,还有后勤人员。林金潮副组长个子不高,瘦瘦的身材,喜欢抽烟,每天最早到工地,紧盯的每一个进程,掌握着进度和质量,最后一个离开现场,对工地的所有情况和每一个细节了如指掌,如数家珍。

工地上每个中国技术人员都带着几个黑人徒弟一起干活,关系十分融洽,有说有笑。由于语言不通,都是手势加动作,笑话百出,每天吃饭时一交流当天的误会和洋相,都让大家乐得哈哈大笑。

技术组有四位翻译,一位陪着材料员在外采购,一位陪组长,一位在工地现场,一位机动,但是在两百多中国专家和一千多黑人的项目组还是不够用。技术组领导就鼓励年轻人学习法语,晚上由国家建委翻译张正严授课,也开启了我的法语之门。

不久后的一个周末,我们约好了去外面照相,好寄给家人看看。我借了一件漂亮的西服和领带,照相机也是借的,先到了使馆,在国徽前摆好姿势照了相,到美国使馆前面也拍了一张,在街上顺便在电影广告前留了个影,后来才知道是个三级片。

中国援非技术人员在贝宁科托努综合体育场外合影。(受访者提供)

体育活动和业余生活

我们负责的项目是福建省体委的援助项目,技术组组长是厦门体育学院书记慕香亭,还有两位体育专家。每天下午两点就下班了,睡个午觉,大约三点半就起床,四点以后就是我们的体育运动时间。

除了体育活动,还有桥牌和棋类,不乏爱好者与“专家”,有时为了胜负还争得面红耳赤。还有能工巧匠制造了麻将,使用的是非洲红木,非常坚硬。

因为有了这些丰富多彩的体育活动,中国技术人员的日子也不觉得寂寞,每人都有一些球友、牌友,业余生活过得有滋有味。

难忘的一次经历是中国武术团访问贝宁等非洲国家,著名的大明星李连杰也在团里,那时只是一个13岁的孩子。武术表演十分逼真激烈,刀枪剑戟飞舞,运动员翻身跳跃,让人看得眼花缭乱。我们高声喝彩,手掌都拍红了。贝宁朋友不知如何表达狂热心情,激动得嗷嗷叫。

还有一次是北京足球队到访贝宁,举行了一场友谊赛。比赛结果是一比一平局,皆大欢喜。 在国外的一大娱乐就是看电影,哪怕是放了很多遍的国产电影还是坐的满满的观众。

农副业生产

我们体育场技术组在当地最出名的就是农副业生产。贝宁气候炎热,市场上蔬菜比肉类还贵,品种很少,国内经常吃的蔬菜几乎没有。技术组领导为了改善生活,号召大家业余时间种菜。

技术组有的工人来自农村,掌握着种植蔬菜的技术,又能吃苦耐劳,很快开辟了菜地。这里的土地还是很肥的,只要施足了底肥,勤浇水,蔬菜很容易成长。机修师傅还自制了自动浇水设备,菜地里都铺设了管道。下午一起床很多同志就到菜地里忙活了,施肥,浇水,松土,除草,干得热火朝天。技术组做了一个图表,每个人的名字及上交的蔬菜种类和产量都记录在上面。

最会种菜的是李占姐,虽然名字起得不怎么样,可是他种的菜不论是种类或产量都是稳居第一名,一个月都是上千斤的记录。我们技术组的冬瓜、葫芦、芥菜、小白菜、豆角多得吃不完,中国驻贝宁的使馆、各专家组,甚至援助贝宁的农业技术组都吃我们种的蔬菜,隔壁国家的使馆也开车来拿菜,真是誉满西非。

我们种菜经常施有机肥,就是人粪尿,黑人看了惊呼连连,怎么解释也没有用。中国几千年都是这样种菜的,就是把时间掌握好,施肥后不要马上收割就行了。我从来没有种过菜,在贝宁也学会了种菜,种的芥菜非常大,一根叶子都有两三斤重,还试种了韭菜、丝瓜。

除了蔬菜,我们还种香蕉、木瓜。小许是种植香蕉的专家,他每次种香蕉之前都深挖一个坑,施了大量的底肥,种了以后只要勤浇水就行了。看着香蕉一天天长大,我们都很高兴,最后收获的时候一挂香蕉两个人都抬不动,一根香蕉有30公分长,吃两根就饱了。

我的黑人兄弟

在贝宁,我有一个黑人徒弟叫嘎布里叶,20来岁。他长得很秀气,个子高高的,眼睛不大,嘴上总挂着微笑,聪明伶俐。刚来见面时,他很腼腆,也许第一次见外国人吧,掩饰不住内心的紧张。我问了他的名字,告诉他以后我们就是“阿密”(朋友)了,这时他才自然一些。我又说以后还要向他学习法文,他高兴起来了,笑得像孩子得到糖果一样。

此后他每天很早到工地,认真擦拭控制器,学习塔吊原理和知识,凡是我交代的事情他都认真去做,十分听话,也很乖巧,成为我的好帮手。

我们认识的第二天,我让他带来了法语的小学课本,跟着他学一些课文。他教得很认真,我收获不小。和他的沟通很顺畅,很快他学会了开塔吊,我也学了一些法语,了解了当地的风俗民情。后来熟悉了,他还教我一些部族土语。当我学会了用他的部族语言问好时,他笑得前仰后合。

在贝宁有不少外国人,军队经常在路上设卡检查。任何人经过都必须停车接受检查,只有看到中国人,一招手就过去了,真是享受了特殊的待遇啊!

贝宁人曾经被殖民主义者统治过,欺压过,他们知道,只有中国才是真正的朋友,在非洲不图利,不欺辱黑人,真心实意帮助他们搞建设。我们很多同事都和当地的工人建立了真诚的友谊,传为佳话。

黑人的生活简单,但是礼数还不少,就是天天见面的同事每天早上都要问候。不仅仅是问好,要问所有的家人好,你太太好吗?爸爸好吗?妈妈好吗?孩子好吗?七大姑八大姨好吗?

他们住的大部分都是棕榈树叶和椰子树叶建的简易房子,只有富人才有像样的房屋,穷人的家里只有几个装水的器皿,地上铺了树叶编的席子就什么都没有了。吃的也很简单,玉米、木薯是主食,大部分工人把木薯粉掺了水用手拌一拌就是午餐了。

其实非洲的自然条件很不错,只要有水,种什么长什么。我们的农业技术组帮助当地农场种水稻,手把手教着种了几季,大米很好吃,但是农技组一撤地就荒了。当地人嫌麻烦,种玉米、木薯,播个种就走了,谁还去施肥、中耕、除草呀!到时候收不收,收多少都是老天爷的事了。

当地人的性格直爽,乐观,也很单纯。他们一个月发一次工资,上旬胡乱花钱,中旬到处赊账,下旬就是吃了上顿没下顿了,生活没有计划,寅吃卯粮。

非洲人酷爱舞蹈,男女老少都会跳。只要是周末或者节假日的晚上,我们可以听到远处的手鼓声一夜响到天亮。全村人在空地围成一圈,几位鼓手击打着欢快的节奏,大家一起引吭高歌,通宵不停地轮番跳舞,各种舞姿争奇斗艳,充满欢乐。

告别非洲

按规定每两年有一次探亲假,可以在国内休假一个月。国际机票很贵,我们都很珍惜这个机会,迫不及待想和家人团聚。排到我可以请探亲假了,和未婚妻以及家人商量好了,准备在假期把终身大事办了,心里十分期待。

经埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴转机到北京,再乘坐火车回福建,一番舟车劳顿到了南平火车站,未婚妻和家人已经在站台上等了,憋了多久的心里话要说啊!回家的感觉真好!

时间紧迫,该办的手续都办好了,领了结婚证,家人围在一起吃了个饭,晚上是结婚仪式。过了几天我们一起来到泉州岳父岳母家,与他们团聚了一下,也没有什么特别的仪式,就算办好终身大事了。

幸福的日子总是过得太快,再出发的日子快到了。依依不舍也没办法,只想快点完成任务回来过日子,“老婆孩子热炕头”。有家和没家的感觉不一样,责任好像自然而然就落在肩膀上了。

回到贝宁期间,听说妻子快要分娩了,我紧张又期待。准备给孩子起名字了,我想孩子出生时我在贝宁,就叫刘宁宁吧!妻子和家人都没有意见,觉得很好听,就定了下来。

妻子分娩了,安全生了个女孩,我升格了,当父亲了!家里寄来了照片,好像看不出来像谁,刚出生的孩子都差不多。后来妻子得了乳腺炎,住院开刀,孩子就由奶奶带,我在外干着急也没用,一点也帮不上忙。

对家人的思念和对亲人的牵挂与日俱增,无法用语言表达,心中的愧疚也油然而生,鞭打着我的灵魂。

知道我的援外任务即将完成,中国驻贝宁大使馆娄参赞想让我去使馆经参处工作。当时外交部系统的待遇很好,但这时我的心态和第一次出国时不一样了,认为自己已为人之父,要负起家庭的责任,照顾好妻子,孩子和父母亲。当时的我只想快点回家,见见从未谋面的宝贝女儿,和家人团聚。

再见了!可爱的贝宁!再见了!美丽的非洲!