“循证决策”30年:发展脉络、研究现状和前沿挈领

2021-06-22魏夏楠张春阳

魏夏楠 张春阳

[摘要]以Web of Science数据库和中国知网为数据源,基于1990—2020年国内外代表性文献,对循证决策的发展脉络、研究现状、基本概念、研究方法、实践前沿进展等进行系统梳理。循证决策理论和实践表明,循证研究离不开对证据、政策等基本问题的回应。未来在实践层面推进循证决策需要国家层面战略设计、强化证据生产和使用以及增强公共部门证据构建的能力。

[关键词]循证决策;证据;方法论;综述

循证研究最早可追溯到20世纪末在医学领域兴起的循证运动。1990年, Gordon Guyatt首次将经过严格评价的文献知识用于指导医生的临床决策,形成了有别于传统临床决策的新模式,并选用“Evidence-Based Medicine”一词描述其特点[1]。随后,循证研究逐渐扩展到社会科学领域,一批新兴的循证主题在不同领域应运而生。就公共管理领域而言,循证决策(Evidence-Based Policymaking,EBP)成为国际学术界较为前沿的研究主题之一。探索基于证据的决策和管理,从而提高公共治理的质量和水平也成为公共部门从业者面临的重要议题。在我国,循证研究,尤其是与公共管理领域相关的循证决策研究目前仍比较比较缺乏,对循证、证据、获得证据的方法等一系列关键问题缺乏深入研究,且对于循证决策的关注程度与国际学术界仍存在较大差距。鉴于此,本文基于1990—2020年国内外有关循证决策的代表性文献,拟对循证决策的背景及发展脉络、研究现状、基本概念、研究方法、实践前沿进展等进行系统梳理,在此基础上进一步明确循证决策需回应的基本问题,以及其对我国公共管理实践的启示。

一、 背景及发展脉络

1.循证决策的发展阶段

循证决策的发展大体可划分为五个阶段。第一阶段是循证决策思想的兴起阶段。“循证”的萌芽最早可以追溯到17世纪启蒙运动所倡导的理性观念以及运用知识改变世界的思想[2]。在随后的发展中,尽管面临很多挑战,决策者们逐渐将科学知识纳入到其政治决策的考量中。第二阶段是循证决策思想的快速发展阶段。20世纪40—50年代的战后时期,以凯恩斯主义经济学和福利为导向,以社会和教育计划为典型特征的社会科学得以迅速发展。在美国,拉斯韦尔及其同事倡导的“政策科学”被链接到民主制和社會福利的价值基础中。第三阶段是循证决策思想的制度化阶段。20世纪60年代被视为社会科学在公共决策领域的分水岭。这一阶段,社会科学知识成为政府决策的制度性组成部分,被视为有效决策的关键基础。人文社会科学领域的专家广泛地参与到有关社会福利、教育改革、城市重建等大型社会项目中。第四阶段是对循证决策的质疑阶段。20世纪70至80年代,学界对循证决策的怀疑日益增长,质疑主要集中在社会研究的准确性以及社会研究是否有能力对决策产生直接影响等方面。第五阶段是循证决策的复兴阶段。20世纪90年代末,伴随着循证医学的兴起,以英国布莱尔政府的“现代化政府”运动为标志,循证决策运动在OECD国家开始复兴[4]。1999年,英国《现代化政府白皮书》提出“循证决策”这一术语,用以区别于其他种类的政策制定[5]。这开启了循证决策复兴的阶段性运动。

2. 循证决策在20世纪90年代复兴的背景

循证决策在20世纪90年代得以复兴,主要有以下四个方面原因。第一,在最广义的层面,对循证决策日益增多的关注暗含着由理性主导的“现代主义”理念的持续影响。第二,风险社会中的复杂性和不确定性日益增多,导致公众在怀疑科学和专业知识的同时,要求政府基于严格的证据进行决策。第三,政治层面的新变化给循证决策的发展提供了契机。由于政治本质特征中意识形态的不断淡化、基于阶级的政党政治的逐渐解体以及消费者被授予更多的权利,为循证决策的发展清除了一些障碍。第四,20世纪80年代“管理主义”在公共部门的盛行所留传下来的对项目评估、绩效指标体系和审计原则的关注,为循证决策的再次复兴奠定了基础。

正是上述因素以及其他领域循证实践的发展,特别是循证医学的兴起,促进了循证决策的复兴。回顾循证决策的发展演变过程,可以看出,循证决策不断推进的动力在于供给和需求两方面因素的共同作用。在需求侧,基于严谨证据的研究很大程度上来源于政府机构和立法主体寻求获取关于议题、项目和选项有效性的信息,研究可用于进行绩效测量和满足决策者的需要。同时,公民和利益相关者也希望决策者借助证据来改进决策质量,从而更好地提供公共产品和服务。在供给侧,社会和经济研究人员致力于发展研究能力,从而使自身能提供政府感兴趣的主题的研究结论。正是在供给和需求的共同作用之下,循证决策得以快速发展。

二、 国内外研究现状

1. 循证决策国内外现有文献分布

本文对1990—2020年公共管理领域循证决策的中英文文献进行梳理,在Web of Science数据库中按主题“Evidence-Based Policy”,研究领域“Social Science”进行检索,共计检索文献17537篇。其中,按研究方向“Public Administration”进行检索,共计文献2344篇,公共管理领域的循证决策文献占社会科学领域循证决策文献总量的13.4%左右;在中国知网数据库按主题“循证决策”进行检索,共计文献562篇。由于检索到的文献多数集中在循证医学及其相关领域,公共管理领域的文献较少,因此由笔者自行统计。循证决策国内外现有文献的数量分布如图1所示。尽管公共管理方向的循证决策文献总量仍然很少,但可以看出,国外学术界近年来对循证决策的关注总体呈上升趋势。从国内来看,循证决策的文章仍然很少,与国外相比存在着较大差距。

2. 循证决策国内外研究现状

经过数十年的发展,国际学术界对于循证决策的讨论已经不局限于公共卫生领域,开始对一般性政策领域展开研究。2018年,美国政治和社会科学研究院刊出了“循证决策”专题论文集,共计17篇,全面介绍了循证决策运动的背景和起源、循证决策的重要组成元素、来自各方机构的贡献以及如何从政策制定者的角度来看待循证决策,表明了学界对这一主题的日益重视[6]。

国际学术界对于循证决策的研究大致可以分为三类。一是从不同领域,亦或不同层级对“循证决策”理论进行研究。例如,Head[7]从宏观整体性的角度探讨循证决策理论面临的关键问题和挑战;Freiberg等[8]则从诸如刑事司法等具体的研究领域对循证决策进行分析探讨;二是强调循证决策与其他因素之间的互动关系。例如Hall[9]关注循证决策与绩效管理间的区别和联系;Triantafillou[10] 则关注循证决策政治层面的含义及其与政治的关系。三是对循证决策方法论的探究。例如Pawson[11]探究循证决策的研究方法,并提出一种新的关于循证决策的系统综合方法,即“现实主义综合”。

在公共管理(公共政策)领域,中国学者对循证决策的研究大体有四种思路。第一种是介绍西方国家循证实践的相关经验并思考其对我国的启示。例如,李乐等[12]对英国社会政策中循证决策的理论和实践进行探讨,并提出了对我国的启示。第二种思路集中在对 “证据”进行梳理上。例如钱洪良探讨了循证的核心概念并反思我国证据科学普遍重结果、少“证”少“循”的问题,提出建立循证式的证据科学[13]。第三种思路是对循证决策的纯理论思考。周志忍等[14]从循证决策的国际实践、理论渊源与学术定位出发,探讨循证决策的内涵和外延以及相关争议;王学军等[15]从证据生产、评价、使用和价值取向四个维度介绍了从循证决策到循证治理的转变逻辑。最后一种思路是在公共管理领域对循证的相关议题进行探讨。例如,杜宝贵等[16]对公共管理领域的循证决策进行了量化梳理;姚清晨[11]从政策制定角度出发,探讨循证公共政策制定体系的结构与运行方式等。

三、 基本概念

1. 循证决策的“证据”观点

循证决策需要回应的一个基本的问题在于证据的本质以及与之相关的实际运用。尽管证据在意义、相关性和重要性方面有很多解释,但它包含了客观信息以及与独立于观察者的现实有某种联系的概念。对于证据的界定,学术界尚没有统一的说法。Freiberg[8]认为,在法律背景下,证据是用来在问题中证实某个事实或观点而被提供的信息。Majone[18]将证据界定为任何“为了说服某一特定群体有关真伪状态的任何信息,这些信息来源于现有的可用渠道以及在某一论证中被介绍的观点”。综合以上对证据的界定,可以看出,证据从本质上被认为是一种用来证实或证伪的“信息”,蕴含着可得性和有效性的特质。

尽管多数证据强调定量来源的信息,质性证据在循证决策中也发挥着重要的作用。同时,混合研究方法在循证研究中也得到了越来越多的重视。在实践中,西方发达国家,如英国布莱尔政府和美国奥巴马政府、特朗普政府等也对证据进行了界定[19-20]。综合现有的文献,学术界和实践界对“证据”种类的界定如表1所示。

2. 本质及特征

在学术界,关于循证决策的概念,目前尚没有达成共识,原因主要在于对“什么构成循证决策的证据”存在争议。根据对证据的严谨程度划分,主要存在以下两种解释。第一种,强调所有证据都必须符合确定的科学规则。例如Heinrich[23]认为,循证决策旨在通过发展和使用具有严谨基础的信息和科学证据去指导有关项目设计、资金提供、执行和管理的决策以提升政府有效性; Baron[24]提出,循证决策包括两个核心要素:(1)应用严格的科学研究方法,特别是随机控制实验(RCTs)去建立有关“什么是有效的” 可信证据以改善人类的生活条件;(2)利用这些证据将公共和私人资源集中于被证实是有效的项目、实践和治疗(干预)。第二种解释则提供一种既可以适应科学证据的结构,又可以容纳包括个人经验、专家意见、咨询、政治判断、规范和价值的框架。例如,Davies[25]提出,循证决策意味着整合个人经验和专家意见以及从系统综述中获得的最佳可用的外部证据。无论哪一种概念界定,都强调使用证据去指导决策的必要性。

然而,证据的种类多元化并不等同于在现实中所有形式的证据都有相同的重要性和权重。证据存在着所谓的“层级制”,即应基于项目设计、数据收集和因果分析方法论的严格性而对证据进行排序。在实践中,政府部门和机构在选择使用证据时,也倾向于通过有效性對证据作出层级性的判断。

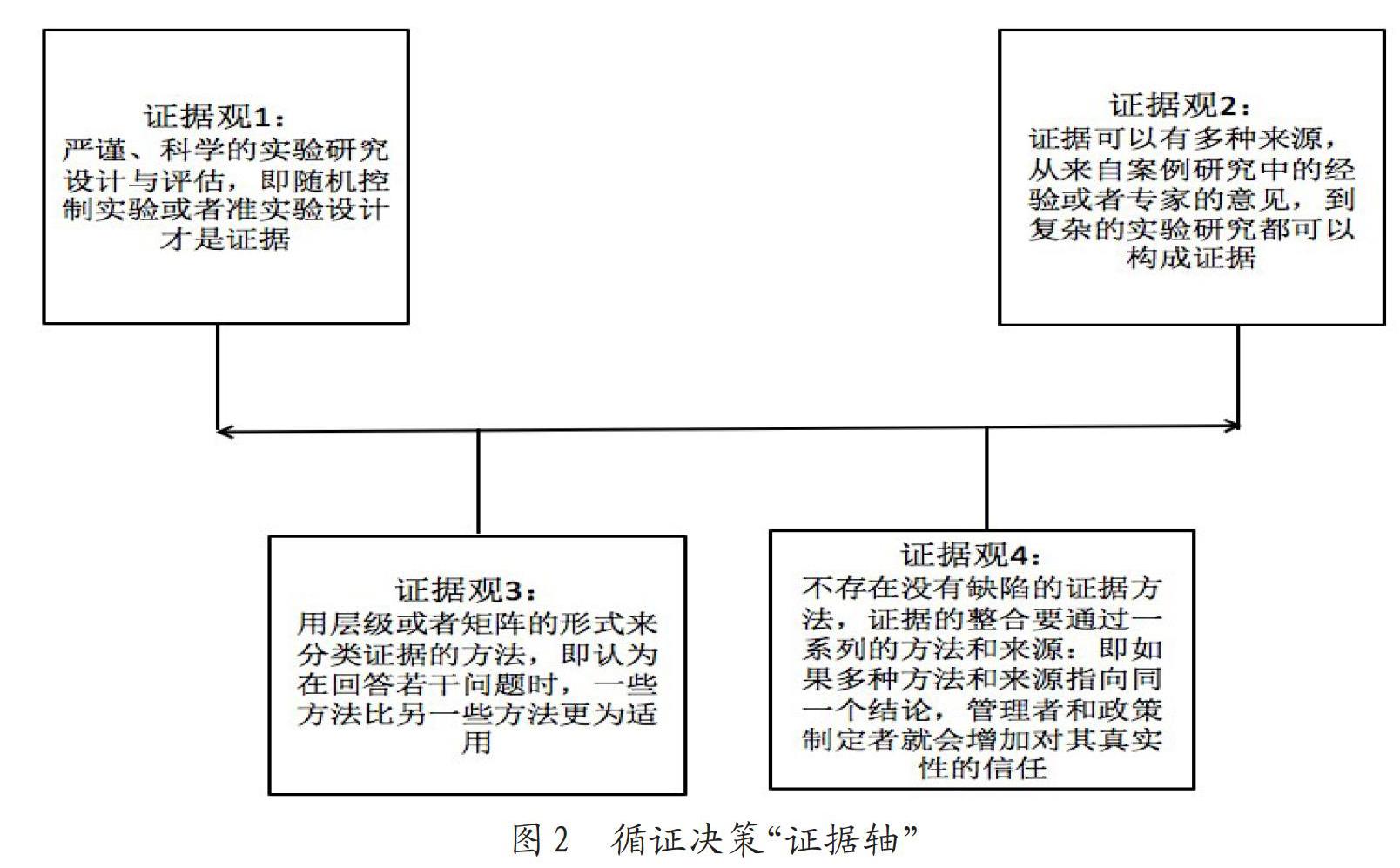

结合上述循证决策的对证据的界定以及证据的层级制属性,对于“什么构成证据”这一循证研究中的关键问题,笔者绘制出有关“证据”的证据轴,如图2所示。

从图2可以看出,证据观1是对证据最为严格的分类,认为只有通过实验法(包括随机控制实验和准实验设计)得出的科学结论才能构成证据;证据观2则是对证据最为广义的界定,认为证据可以来源于多种途径,但是对这一证据观仍存在很多分歧意见,即对于证据的质量、可用性、适用性以及在研究、政策或者管理领域被广泛接受的标准等方面没有普遍认同的标准。证据观3和证据观4处于前两个极端观点之中,证据观3认为证据存在所谓的层级,一些方法会比另一些方法更为适用;证据观4则认为证据需要通过多种方法和来源以增加可信度。在现实的管理和决策中,证据只是决策中需要考虑的诸多因素之一,对于实践者而言,问题并不在于是什么构成最佳的证据,而是根据不同的决策,综合不同的方法和来源,在实践中对证据赋予不同的权重。

3. 争议观点和批评意见

当然,循证决策在发展过程中也存在很多不同的反对观点。对循证决策的争议观点和批评意见集中在哲学、理论和实证的各个层面。其中,循证决策的争议观点主要集中在以下四方面:首先,实验设计作为评估研究的黄金标准。很多研究者和公共管理学者将随机控制实验(Randomized Control Trial,RCT)视为项目评估的黄金标准。然而,随机对照实验在循证研究中仍是有争议的,其自身也存在着方法论上的问题,比如样本规模和结果测量上的问题尤其显著。其次,定性研究的质量。定性研究有多种不同方法,而且差异显著。目前在社会科学的研究中使用最普遍,同时也引起最多争议的三种方法集中在专家意见(专家小组)、政策研究以及案例研究。定性研究存在着诸如不能控制外部因素以观测结果、不能区分因果、不能普遍化以及严重依赖于环境因素等问题。再次,社会科学杂志作为政策证据的来源。公共管理者在实际工作中很少利用社会科学的相关出版物作为来源以指导政策,主要原因在于研究者和公共管理者的行为并不适用于同一种话语体系。社会科学杂志主要面向学术群体传输研究结论,而不是用于指导政策过程;而公共管理者也倾向于阅读较短的记录材料以帮助其处理所面临的政策问题。最后,未出版的研究作为证据。在政府部门、基金会或者是私人部门,研究者可能会直接进行政策研究,并满足决策者的需求。然而,这些未出版的证据却很少能被研究者获取。

对循证决策的批评意见主要集中在三个方面。首先,循证决策所代表的工具理性。一直以来,学术界对于循证决策的理性主义观念一直存在着批评观点。循证决策被认为是依赖于证据与政策之间的线性关系以及基于决策过程中的理性假设。然而,對于复杂的政策问题,理性全面地制定政策是不切实际的。与此同时,政府决策对证据的日益重视意味着被工具理性主导的“技术层面的政治”,会侵蚀决策的规范性基础并削弱适应实践的能力。其次,循证决策被认为是在一个被政府定义的特定的范式内运行和操作的模式,不鼓励新的思维方式和广阔、公开的辩论。这种对循证决策的批评意见主要集中在循证决策缺少对话,在固化的模式中运行,从而忽视利益相关者在决策中发挥的作用。最后,循证决策面临的又一批评意见在于证据可能被用于政治目的,即利用证据来支持政府公务人员预先采取的立场。

四、 研究方法

1. 循证研究方法论:荟萃分析和系统评价

目前,仅有少数文献专门对循证决策方法论进行探讨,而且多数受到循证医学方法论的深远影响。从获取证据的研究方法来看,目前循证医学的方法论最为成熟和完善。综合现有的循证文献,循证医学的证据的研究方法可以分为原始的研究证据和二次研究证据。一般而言,原始研究的设计方法分为观察性研究(未向受试者施加干预措施)和试验性研究(给予受试者一定的干预措施)。观察性研究主要包括:队列研究,病例对照研究,横断面调查,描述性研究,病例系列和个案报道;试验性研究主要有随机对照试验、自身前后对照研究、非随机同期对照研究等。其中,随机对照试验被国际公认为医学研究中最为可靠的依据,在此后的发展中被视为评估的黄金标准。二次研究证据是指全面地收集某一问题的全部原始证据,然后进行评价、整合处理、分析最终结果所得出的结论,包括系统评价、临床实践指南、卫生技术评估等。其中,荟萃分析(Meta-analysis)和系统评价(Systematic Review)作为汇总大量随机实验结果的方法也得到了学界的迅速认可和运用,极大地提高了循证研究的证据质量。

荟萃分析作为统计学方法,最初适用于教育学领域。20世纪80年代之后,荟萃分析被引入临床随机对照试验,通过收集所有相关的随机对照试验研究结果并进行科学的定量合成,变相地增大了样本的含量,从而使循证医学有证可循。荟萃分析的基础是建立在全面、系统地对文献研究质量的评价上,当应用特定的统计方法定量地进行系统分析时称之为荟萃分析。

系统评价又称系统综述,是指系统全面地收集已发表或未发表的临床研究,筛选出符合标准的文献,进行定量综合得出结论。与传统的评价不同,对文献的系统评价是对研究详细的评价,这种方法认可已存在的研究,并寻求鉴定、选择和综合所有相关研究的结论。系统综述的方法基本等同于荟萃分析,但比荟萃分析更为严谨,事先需要制定方案,预先审查,并不断更新。

2.循证决策方法论:一种现实主义的“折中”选择

同循证医学相似,循证决策也倾向于基于实验法和准实验研究的荟萃分析和系统评价作为获取证据的科学方法。但由于公共政策领域的复杂性,定性研究方法在获取证据中的作用同样不容忽视。因此,循证决策方法论相对于循证医学而言,在一定程度上被视为一种相对折中的选择。

就循证决策而言,一直以来,证据和政策的关系在本质上被视为是一种线性关系。在这种线性关系中,问题被界定,科学研究提供政策选择,并被用于填补知识上的差距。然而,越来越多的学者认为,单凭简单的理性线性关系不足以说明证据和知识在政策制定中发挥了作用。研究证据和政策之间的关系需要一种更为交互式的模式来替代。Young等[26]总结了有关政策和知识间关系的五种类型学(表2)。其中,系统评价适用于知识驱动和问题解决的“研究—政策”模式,但是却很少适用于在一个更具有政治性、交互性和启蒙性的过程中的研究观念中。

鉴于此,Pawson[11]提出了循证决策研究评价的新方法论,即荟萃分析、叙述性综述和现实主义综合。在理解循证决策过程的基本逻辑上,他认为三种方法论存在着差异(表3)。在现实中,政策制定者根据因果联系、本体论和推广等因素方面的考量,选择相应的方法论来开展循证决策。同时,在具体的方法选择上,由于循证决策的证据可以是定量的,也可以是定性的,所以可以来自多种途径。在实践中采取实用主义的选择,即任何有用的数据都应该纳入考量中。

五、 循证决策的实践进展

在实践层面,英国和美国的研究成果代表着目前循证决策的最新研究进展。对两国循证决策的背景、主导机构、官方文件、证据、实践领域进行分析,有助于更好地了解循证决策理论与实践间的关系。

1. 英国循证决策的进展:布莱尔政府及后续的循证决策实践

现有文献多数认为,循证决策在英国的兴起是以1999年3月布莱尔政府出台的一系列官方文件为起点。随着学术界循证决策的不断推进,1999年,英国内阁出台了《现代化政府白皮书》(Modernizing Government)以及《21世纪的专业政策制定》(Professional Policy Making for the Twenty-first Century)两份官方文件,成为循证决策在政府部门的官方指南。在以英国首相布莱尔为首的工党政府致力于打造“现代化政府”的新一轮政府改革的背景下,“循证决策”观念在英国政府部门得以复兴。布莱尔政府将循证决策和服务提供作为现代化的关键因素,提出了“What matters is what works”的口号,至此,循证决策的应用在英国正式拉开序幕,并迅速占领了政策高地[27]。

从2013年开始,英国政府建立了“有效方案网络”(The What Works Networks),该网络包括10个“有效方案中心”(What Work Centers),这些中心在诸如警务、教育、地方经济增长、卫生和社会保障等领域,探索新的方式来生产证据,确保公共服务的支出和实践能得到现有最佳证据的支持。从2013年到2018年,这些中心已经产出了超过280项证据评估和160多项试验[28]。这些行之有效的实践,成为学术研究界、公共服务部门以及它们为之服务的其他社区之间的桥梁,为循证决策实践在英国的展开提供了有力的支持。

2. 美国循证决策的进展: 奥巴马政府和特朗普政府的循证决策实践

对证据的关注贯穿奥巴马总统任期的始终。自上任伊始,奥巴马就明确提出政策制定应该由证据驱动。2008年金融危机之后,面对日益增长的财政困境,奥巴马政府为减少政府赤字,倡导联邦政府通过证据的生产和使用,聚焦于有用的事情,以辨识最大的需求和机会来解决美国面临的最大挑战。随后的特朗普政府则延续了上届政府对证据和评估的关注,致力于建立和使用证据来改进政策、计划、预算、运营和管理决策,从而建立有效和高效的政府。

在美国,循证决策在联邦层面的倡导机构是美国行政管理和预算局(Office of Management and Budget, OMB)。自2009年起,OMB陆续发布了《增强对项目评估的关注》《在2014年的预算中使用证据和评估》《证据和创新议程中的后续步骤》《运用管理数据构建证据》《构建生产和使用证据的能力》一系列有关“证据”的官方文件,这些文件成为美国各级政府推行循证决策的指南,同时也构建起美国循证决策从“基于项目评估的决策”“证据和项目评估相结合的决策”“证据和管理数据相结合的决策”“构建生产和使用证据的能力”四个阶段来构建循证决策框架。

2016年3月30日,美国国会通过《循证决策委员会法案》(Evidence-Based Policymaking Commission Act of 2016),该法案提出要在行政部门成立一个循证决策委员会,对循证决策进行全方位战略统筹。2017年9月,委员会出台了《循证决策的前景》的最终报告,主要围绕以下三方面:首先,联邦政府如何提供获取数据的基础设施;其次,在使用数据以建立证据的过程中,更好地保护隐私和提高透明度的机制;最后,支持建立证据的制度性能力。2019年1月,美国国会通过《2018循证决策基础法案》(Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018),为美国循证决策的进一步发展提供了法律支持。2019年7月10日,OMB发布了《第一阶段<2018循证决策基础法案>的执行:学习议程,人事以及计划指引》,明确了实施该法案的四个阶段及主要任务和时间节点:(1)学习议程,人事和计划(2019年1月);(2)开放数据获取和管理(2019年7月);(3)基于统计用途的数据获取(2020年1月);(4)项目评估(2022年之后)。就目前的循证实践而言,美国的循证决策在奥巴马政府及特朗普政府的推动下取得了持续性进展,同时也代表着循证决策在公共管理实践中的最新探索。

六、 结论及启示

循证决策在公共管理领域的运用离不开对证据、政策等基本问题的回应,而循证决策的术语,基于两个相关的假设,一个涉及政策制定的方式;另一个则与社会科学的“证据”本质相关。本文总结了当前循证决策文献中有关证据和政策的基本问题。

首先,循证决策有关“证据”的基本问题主要在于:(1)知识和证据的本质是什么?(2)什么构成证据?(3)谁来界定证据?(4) 如何收集使用和评估证据?(5)如何确保证据的可获得性和可信性?(6)证据的等级和权重如何划分?(6)证据在决策中扮演的角色是什么?(7)证据如何被用于指导决策和实践?(8)证据(知识)和政策之间的关系?其次,循证决策中有关“政策”的基本问题在于:(1)政策的本质是什么?(2)政策制定和运行的方式?(3)政策的影响因素有哪些?(4)政策在何种程度上可以且应该被最佳的社会科学证据所支配?(5)在决策中如何将证据和其他因素(价值、伦理道德、经验判断、专业知识、政治等)结合起来?围绕着以上两个基本问题,学术界展开了对循证决策的研究和探讨。

循证决策只关注证据吗?显然不是。很少有学者认为,决策仅仅应该“基于证据”。在循证决策的过程中,决策被纳入到政治和组织的整体进程中。其中,研究证据仅仅是获取信息的一种渠道。科学证据与作出政策选择的一系列非科学原因,例如个人和政治信仰、现有的价值观、经验教训、试错学习以及类比推理等,共同在政策选择中发挥作用。很明显的是,政治议题和政治压力在政策选择中至关重要。一个现实的选择是将现有证据纳入考量中,而不是假设证据将支配决策过程。在实践中,发展循证决策,需要注重对基于循证项目或政策产生的已有证据、利用试点评估等方式产生新的有用证据、在政府部门构建产生和使用证据的能力等模块的整合。

具体来看,循证研究对我国公共管理现有实践的启示主要有以下三方面:

1. 推行循证决策需要国家层面的战略设计

就循证研究的本质而言,循证决策的最终目的在于将科学严谨的“证据”用于指导实践。在“现代政府”的框架下推进治理体系现代化建设,提高政府的行政效率,在具体的推进策略上需要一系列严谨且行之有效的方法,而循证决策在公共管理领域整合运用,运用循证方法以提升治理的质量,是一条较为可行的路径。

从西方国家循证决策的实践来看, 一般都遵循中央政府主导、自上而下的循证决策推进模式。例如,英国的循证决策实践离不开来自内阁的支持;而美国的循证决策实践则得益于美国白宫行政管理和预算局的推动。就循证决策自身的运行机制而言,循证决策的展开需要在政府各个部门之间进行统筹协作,因此,需要从中央层面对循证决策进行顶层设计,对循证决策的总体框架和实施路径进行统一规划和部署,并组织好相关的配套设施。

2. 推行循证决策需要强化对证据的生产和使用

证据的生产和使用既是循证决策研究关注的核心,同时也是其面临的关键挑战。证据的生产需要打破“理论—实践”的鸿沟,进一步促进学术界对可信证据的积累和系统评价;同时,在证据的使用环节,也需要实践者能在决策过程中充分利用证据来改进决策和提升效率。对于我国而言,我国对于证据生产和使用的研究起步较晚,尤其是新冠肺炎疫情发生以来,暴露出我国在公共卫生领域存在的很多问题,尤其是在研究者自身的知识和判断、政策制定者自身的价值立场等方面所反映出的巨大鸿沟。由于立场、背景、思维等的不同,研究者和政策制定者对许多问题的认识存在较大差异,導致了研究者的科学发现与政策制定者的决策间出现脱节,这是中国推动循证公共卫生决策的重大障碍。因此,未来需要更加重视政府决策中的证据构建,一方面,在政策制定者和专家团体之间搭建平台,促进沟通和对话。研究者应使用让决策者更容易理解的语言传播科研结果;政策制定者应重视循证依据对决策过程的影响。另一方面,加强对大数据的管理和利用,打好数据基础,并实现跨机构间的数据共享。

3. 推行循证决策需要增强公共部门证据构建的能力

对于我国而言,在公共部门建立起“循证能力”对于循证决策同样至关重要。支持对循证决策过程中证据和评估的使用,需要来自统计部门、绩效管理部门、预算部门、数据部门等各个层级的数据和信息,以确保决策者能全面地收集、分析、处理数据和形成证据。同时,建立鼓励循证的文化背景也尤为重要。为保障循证决策的顺利进行,后续要增强相关人员的循证意识和能力,并开展循证决策方面的专项培训,加强人员的循证意识以及对循证决策理论和方法的掌握。

综上所述,本文系统梳理了公共管理领域循证决策的背景和发展脉络、研究现状、基本概念、研究方法、实践前沿进展等,进而明确了循证决策需要回应的基本问题和对我国公共管理实践的现有启示。对我国而言,循证决策需要根植于我国特有的治理实践,并进行不断探索和创新。如何利用好我国丰富的政策试验,既讲好中国故事,同时也吸收西方循证决策的先进理念,是未来展开中国特色循证决策研究的重要议题。

参考文献:

[1] 李幼平,李静,等.循证医学在中国的起源与发展:献给中国循证医学20周年[J].中国循证医学杂志, 2016(1):2-6.

[2] Sanderson I.Is It “What Works” That Matters? Evaluation and Evidence‐Based Policy‐Making[J].Research Papers in Education,2003,18(4):331-345.

[3] Lerner D,Lasswell H D.The Policy Sciences[M].Stanford:Stanford University Press,1951.

[4] Watts R.Truth and Politics:Thinking About Evidence‐Based Policy in the Age of Spin[J]. Australian Journal of Public Administration,2014,73(1):34-46.

[5] Cabinet Office.Modernising Government[R].London:The Stationery Office,1990.

[6] Haskins R.Evidence-Based Policy:The Movement,The Goals,The Issues,The Promise[C].The American Academy of Politcal and Social Science,2018.

[7] Head B W.Reconsidering Evidence-based Policy:Key Issues and Challenges[J].Policy and Society,2010,29(2):77-94.

[8] Freiberg A,Carson W G.The Limits to Evidence‐based Policy:Evidence,Emotion and Criminal Justice[J].Australian Journal of Public Administration,2010,69(2):152-164.

[9] Hall J L,Jennings Jr E T.Assessing the Use and Weight of Information and Evidence in US State Policy Decisions[J].Policy and Society,2010,29(2):137-147.

[10] Triantafillou P.The Political Implications of Performance Management and Evidencebased Policymaking[J].The American Review of Public Administration,2015,45(2):167-181.

[11] Pawson R.Evidence-based Policy:The Promise of Realist Synthesis[J].Evaluation,2002,8(3):340-358.

[12] 李樂,周志忍.英国社会政策循证决策的理论与实践:对中国的启示[J].中国公共政策评论,2016,11(02):117-131.

[13] 钱洪良.论循证视角下的证据科学[J].证据科学,2013(5):566-573.

[14] 周志忍,李乐.循证决策:国际实践、理论渊源与学术定位[J].中国行政管理,2013(12):23-43.

[15] 王学军,王子琦.从循证决策到循证治理:理论框架与方法论分析[J].图书与情报,2018(03):18-27.

[16] 杜宝贵,张慧芳.从“医学”到“公共管理学”——循证决策范式的扩散[J].广州大学学报(社会科学版),2019,18(01):56-63.

[17] 姚清晨,张颖.基于循证理念的公共政策制定研究[J].四川行政学院学报,2018(04):27-32.

[18] Majone G.Evidence,Argument and Persuasion in the Policy Process[M].New Haven: Yale University Press,1989.

[19] Wyatt A. Evidence Based Policy Making: The View From a Centre[J]. Public Policy and Administration,2002,17(3):12-28.

[20] Office of Management and Budget.Phase 1 Implementation of the Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018: Learning Agendas, Personnel, and Planning Guidance[EB/OL].(2019-07-10)[2020-3-25].https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/07/m-19-23.pdf.

[21] Marston G,Watts R.Tampering with the Evidence: a Critical Appraisal of Evidence-based Policy-making[J].The Drawing Board: An Australian Review of Public Affairs,2003,3(3):143-163.

[22] Sutcliffe S, Court J.Evidence-based Policy Making:What Is It?How Does It Work?What Relevance for Developing Countries?[EB/OL].[2020-01-01].https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion files/3683.pdf.

[23] Heinrich C J.Evidence-based Policy and Performance Management:Challenges and Prospects in Two Parallel Movements[J].The American Review of Public Administration,2007,37(3):255-277.

[24] Baron J.A Brief History of Evidence-Based Policy[J].The Annals of the American Academy of Political and Social Science,2018,678(1):40-50.

[25] Davies H T, Nutley S, Smith P C. What Works? Evidence-based Policy and Practice in Public Services[M]. Bristol: Policy Press,2000.

[26] Young K, Ashby D, Boaz A, et al.Social Science and the Evidence-based Policy Movement[J]. Social Policy and Society,2002,1(03):215-224.

[27] Halpern D.The What Works Network:Five Years On[R].What Works Network,2019.

[28] Cabinet Office.Professional Policy Making for the Twenty-first Century:A Report by the Strategic Policy Making Team[R].London:The Stationery Office,1990.

Research on the Status, Contexts and Cutting-edge of

Evidence-based Policy Making (1990—2020):

Review of SSCI and CNKI Representative Literature

Abstract:This article used Web of Science and CNKI as data sources, and chosed the representative literature from 1990 to 2020. This article included eight parts: research status, contexts, concepts, research methods, influencing factors, controversial views and critical opinions, and practice frontier of evidence-based policy making. It further clarifies the basic problems that evidence-based policy making needs to respond to in the field of public administraion and the enlightenment to the current practice of public administration in China.

Key words:evidence-based policy making; evidence; methodology; review

作者簡介:魏夏楠(1993-),女,中国人民大学公共管理学院博士生,研究方向为循证决策、地方治理;张春阳(1992-),女,中国人民大学公共管理学院博士生,研究方向为政府人力资源管理。

(收稿日期:2021-01-04 责任编辑:顾碧言)