台站遮挡对日照观测数据的一致性影响与订正方法研究*

2021-06-21申彦波王传辉

叶 冬 申彦波 王传辉 陈 鹏

1 中国气象局公共气象服务中心,北京 100081 2 安徽省公共气象服务中心,合肥 230031 3 巫山县气象局,重庆巫山 401147

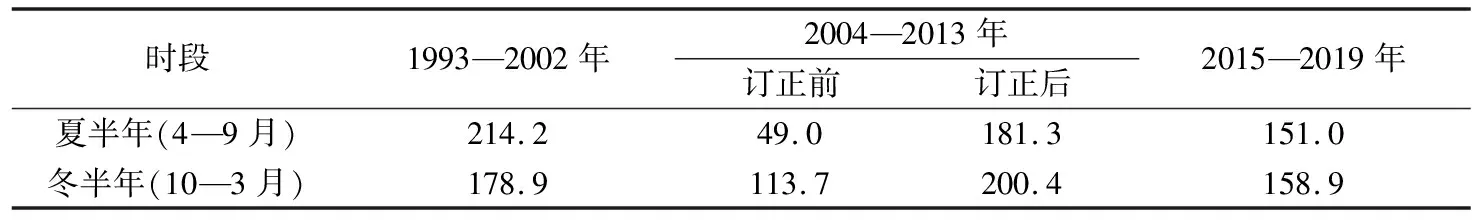

提 要:利用台站观测场周围360°遮挡仰角和云量观测数据,分析了台站遮挡对日照观测数据的一致性影响,从太阳高度角和遮挡物仰角的相对关系、云对遮挡比例的修正两个方面,建立了云天气象条件下台站遮挡日照时数的订正方法。以重庆巫山站为例,对2004—2013年期间有严重遮挡情况下的日照时数进行了遮挡计算和订正,通过遮挡期间及前、后两个未遮挡时段的纵向对比,以及与地形和气候条件相近的湖北建始站的同期横向对比,对订正效果进行了检验,结果表明:巫山站观测场周围遮挡物影响了日照时数观测,使观测数据前后产生明显的不一致;2004—2013年期间平均被遮挡的日照时数为218.0 h·a-1,遮挡比例达13.1%,受天气条件的对冲影响,夏半年遮挡影响可能高于冬半年;从纵向和横向两个方面的间接对比检验看,本文所建立的订正方法既计算了遮挡物自身的影响,又考虑了云天条件下对遮挡比例的修正,订正结果基本合理,可以相对准确地还原被遮挡的日照时数。

引 言

近年来,随着城市化进程等因素的影响,气象台站周围人造建筑对气象台站观测的风、气温、湿度、日照时数等产生不同程度的影响(司鹏等,2018;温康民等,2019;王楠等,2019),建筑物遮挡成为中国及世界各国气象观测和气候变化研究中遇到的普遍问题。日照时数作为国家级气象台站基本观测要素,其变化在农作物生长、太阳能资源评估、气候变化研究等方面都具有广泛的应用(梁玉莲等,2017;信志红等,2019)。

为消除城市化进程对气象观测带来的影响,中国多数国家级气象台站均进行过迁站,在过去的60年里,有近80%的气象台站迁过站(周建平等,2013;房一禾等,2016),同时迁站又会引起数据的非均一性(魏娜等,2012;崔妍等,2019;Squintu et al, 2020)。太阳辐射和日照时数随地形、气候等因素存在明显的区域差异(李传华和赵军,2012;闵敏和吴晓,2020;Lukose and Dutta,2020),一旦受到建筑物遮挡很难利用周围站点进行准确插值。近年来我国学者对日照时数的变化及影响因素进行了大量研究(赵娜等,2012;杨春宇等,2017;符传博和丹利,2018),其中一些学者意识到很多台站的日照时数不同程度受到建筑物遮挡(杨志彪和陈永清,2010;叶冬等,2014;孙朋杰等,2017)。叶冬等(2014)利用吐鲁番气象站周边6座典型建筑物的方位角、高度及其与观测场的距离,建立了气象站周边建筑对日照时数影响的定量计算方法,认为冬季太阳高度角低,日照被遮挡最严重,秋季次之,春、夏季较轻。孙朋杰等(2017)在此基础上,利用武汉气象观测站迁站前、后周边观测仰角记录,定量分析实际状况下周边环境对日照观测的影响,为建筑物遮挡订正提供了新的思路。

巫山站地处中国西南地区,位于重庆市的东北部,1961—2002年气象站周边没有大型人为建设活动,探测环境基本没有受到影响。2003年开始,随着国家三峡工程建设不断推进,巫山县城整体迁移,很多单位和大量移民随之搬迁,安置房大规模建设。2003—2004年气象站周围先后建起了安置房,致使观测场四周均被严重遮挡。巫山站作为城市化发展和城市建设需要而产生日照观测被建筑物遮挡的典型,具有以下三方面特点:其一,在受建筑物遮挡前探测环境未受影响;其二,站点周围建筑物出现时间非常集中,为计算建筑物遮挡日照时数提供理想条件;其三,2015年开始启用的新站与搬迁前的气候、地形等特点相似,且不受遮挡影响。有鉴于此,巫山站是日照观测被建筑物遮挡的典型站点,本文以巫山站为例,研究台站遮挡对日照观测数据的一致性影响,建立订正方法,对城市化进程中的建筑物对日照时数的影响进行订正,以期还原实际的日照时数。

1 资料与方法

1.1 数据资料

本文使用的资料包括重庆巫山站和湖北建始站1993—2019年逐日日照时数及巫山站逐日总云量数据,均来自于国家气象信息中心。巫山站迁站前的探测环境和台站遮蔽角数据来自该站2007年的《气象台站观测环境综合调查评估报告书》(刘建平等,2007),巫山站迁站后探测环境和台站遮蔽角数据来自该站2013—2014年编制的《站址勘测报告书》(吴晓梅等,2014);建始站的探测环境和台站遮蔽角数据来自该站2013年的《地面气象观测站探测环境调查评估报告书》(谢允等,2013)。

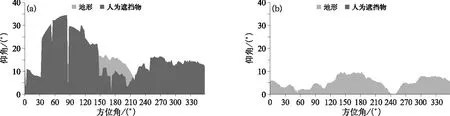

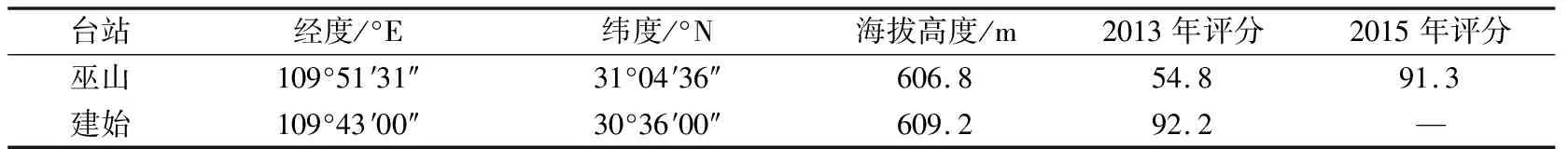

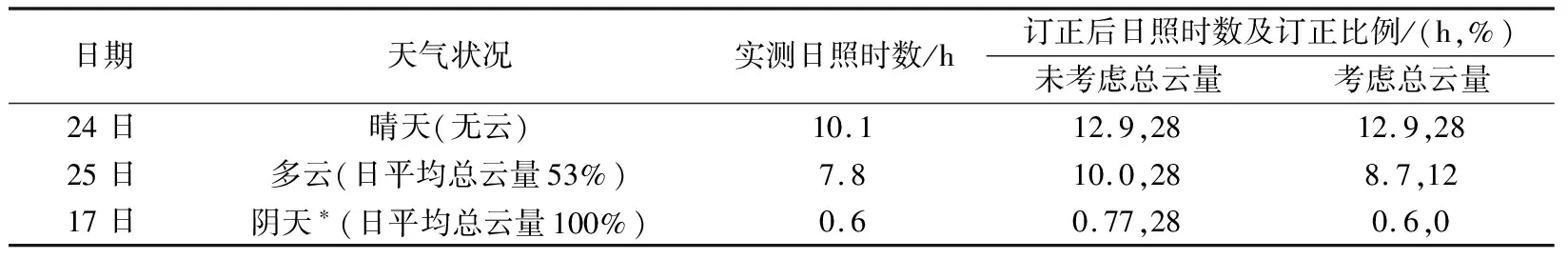

在1993—2019年,巫山站于2003年之前探测环境基本未受影响,2003—2004年气象站四周先后建起了安置房,致使观测场四周均被严重遮挡(图1a),最大仰角达到34.5°(图2a),2013年探测环境评分仅为54.8(表1),2015年1月1日开始启用新站址(距离原站址1.36 km),观测场四周无人为遮挡物(图1b),仅受地形影响,最大仰角为9.8°(图2b),2015年对新站的探测环境评分为91.3(表1)。在巫山站附近的国家级气象台站中,建始站与巫山站处于同一气候区,海拔高度相近,直线距离相差54.6 km,在1993—2019年未进行过迁站,周围环境变化不大,探测环境良好,2013年探测环境评分高达92.2分(表1),从观测站周围具体遮挡情况(图略)可以看出,站点周围的仰角均较低,且遮挡主要来自山体,近年来未发生变化,是探测环境保护较好的气象观测站点,可作为巫山站日照时数变化横向对比的参证气象站。

图1 巫山站迁站前(a)、迁站后(b)16方位观测环境对比

图2 巫山站迁站前(a)、迁站后(b)仰角对比

表1 巫山站与建始站基本信息和探测环境评分

1.2 日照时数订正方法

叶冬等(2014)给出了台站周边若干个典型建筑物遮挡日照时数的计算方法,在此基础上,进一步改进得到一般遮挡物定量计算方法,主要包括两个方面:一是由周边若干个典型建筑物扩展到环360°方位角,计算所有遮挡物(包括人为建筑和地形等)的影响;二是定量考虑云对遮挡比例的影响。

按照国家级气象台站的管理规范(中国气象局,2003),各台站均会定期测量地平圈遮蔽和人为障碍物仰角情况,测量时以观测场中心距地1.5 m高度处为基准,获得环360°方位角的间隔2°的遮蔽物仰角α0(结果见图2)。利用站点所在位置经纬度及时间可计算出太阳高度角α和方位角β,比较该方位角处对应的遮挡物仰角α0,如果α<α0,则此刻太阳被遮挡,日照时数无观测。在计算时,时间步长取1 min,计算逐分钟的遮挡情况。每日的日照遮挡比例系数rt计算方法如下:

(1)

式中:h0为不考虑遮挡时的日天文可照时数,可根据天文方程计算得到;h0a为考虑遮挡后的日可照时数,可在h0基础上结合各方位遮挡物仰角计算得到;ht为遮挡物的日理论遮挡时数。

为还原无遮挡时的逐日日照时数hrc,可利用气象台站观测到的逐日日照时数hr,采用式(1)逐日日照遮挡比例系数rt进行反推得到,计算方法如下:

(2)

上述方法可得到理想情况下无遮挡时的日照时数,但该方法未考虑云的影响,在实际应用中得到的结果较真实情况偏大(叶冬等,2014)。究其原因,是因为日照不仅受地面遮挡物的影响,还会受到云的遮挡。晴天无云情况下,日照主要受地面遮挡物的影响,式(1)可以基本反映遮挡物的影响比例;而云天情况下,日照首先会受到云的遮挡,地面难以记录到有日照时数,此时地面遮挡物的影响将趋近于无,不应再被记入遮挡比例。而巫山站地处西南盆地,全年多云和阴雨日数较多,晴天比例较少(汪卫平等,2017),这种情况更为突出。为此,根据云量与日照时数的反相关关系,本研究引入总云量修正因子,调整计算方法如下

(3)

式中:cl为日平均总云量(单位:%),cl=0为无云情况,等同式(2),cl=100为100%云覆盖,地面遮挡物对日照时数无影响。

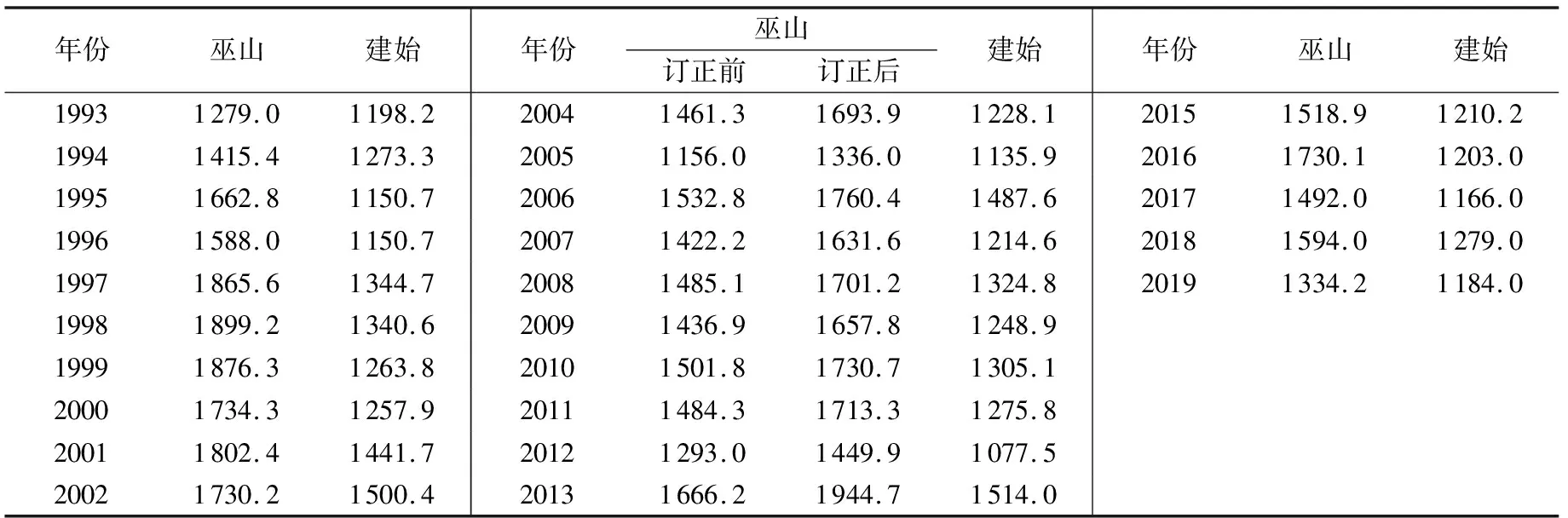

表2给出了巫山站3种典型天气条件下日照时数的试验订正结果,从表中可以看出,5月中旬前后,仅考虑遮挡物影响的日照时数订正比例均在28%左右。晴天情况下,总云量为0,对订正比例无影响;多云情况下,考虑总云量修正后,日照时数的订正比例由28%降低为12%;阴天情况下,考虑总云量修正后,则认为地面遮挡物对日照时数没有影响。

表2 2010年5月巫山站典型天气状况下订正前后日照时数对比

由此可见,上述方法既考虑了地面遮挡物对日照时数的理论影响,又对云天条件下的实际遮挡比例进行了修正,可在较大程度上还原台站未遮挡时的日照时数。本文采用该方法,对巫山站周围出现大量遮挡物时段(2004—2013年)的日照时数进行逐日订正,由于该站周边的建筑物是在2003年前后集中建设,建成后基本稳定,台站周边环境在迁站前基本未再发生变化,因此,在订正过程中对每年的360°仰角均按图2a取值,对总云量则按实际观测数据取值。

1.3 对比检验方法

对于遮挡时段的日照时数订正结果,现实中并无同一时间、同一地点的未遮挡日照时数“真值”可用于直接检验,也无法人为设定一段遮挡时间进行模拟检验,因此,本文拟从纵向对比和横向对比两个角度对订正结果进行间接检验。

纵向对比是从时间变化上对订正结果进行间接检验,即对同一台站不同时段内的日照时数及其变化进行前后对比。根据巫山站周围出现建筑物遮挡及迁站的时间节点,将研究时段分为3个阶段:第一阶段,巫山站周围出现大量遮挡物之前10 a,即1993—2002年;第二阶段,周围出现大量遮挡物期间的10 a,即2004—2013年;第三阶段,迁移到新站址后的5 a,即2015—2019年。

期间,2003年为遮挡物逐渐出现的时段,2014年为搬迁过渡时间,为简化问题,对这两年不进行分析和计算。通过将巫山站第二阶段的日照时数与第一、三两个阶段进行前后比较,间接检验第二阶段订正结果的合理性。

横向对比是从空间分布上对订正结果进行间接检验,即对目标台站和参证台站在同一时段内的日照时数及其变化进行对比。本文中,目标台站是巫山站,参证台站是建始站,通过对比两站同期的日照时数及其变化特征,间接检验巫山站第二阶段订正结果的合理性。

在对比过程中,对平均值差异的显著性检验使用t检验,对方差的显著差异检验采用F检验(魏凤英,2007)。

2 结果分析

2.1 日照时数年际变化

2.1.1 纵向对比

图3a给出了巫山站观测到的逐日日照时数年际变化,由图可见,巫山站日照时数存在明显不连续性,第一、三两个阶段处于相近的水平,第二阶段的日照时数明显偏低。同时,订正前第二阶段逐日日照时数的平均值与订正后及第一阶段的平均值均存在显著差异,差异性均通过了0.01显著性水平检验,表明订正前的数据与订正后及第一阶段数据存在显著差异。而订正后的逐日日照时数的平均值与第一阶段的平均值差异不显著(未通过0.05显著性水平检验)。第二阶段订正前的逐时日照时数的方差与订正后及第一阶段均呈显著差异(通过0.05显著性水平检验),而订正后的逐日日照时数的方差与第一阶段差异不显著(未通过0.05显著性水平检验)。可见,订正后,第二阶段的日照时数显著提高(图3b),与第一阶段处于相同水平,时间序列、平均值及方差上的一致性得到明显改善。

图3 1993—2019年订正前(a)、订正后(b)巫山站逐日日照时数变化

从订正前后巫山站年日照时数变化看(表3),第一阶段的10 a中,存在8 a日照时数超过1 500 h,年平均日照时数为1 685.3 h,第三阶段的5 a中超过1 500 h 的年份有3 a,年平均日照时数为1 533.8 h。订正前,第二阶段的10 a仅有3 a在1 500 h 以上,年平均日照时数为1 444.0 h,订正后,超过1 500 h的有8 a,年平均日照时数为1 662.0 h,年平均遮挡小时数为218.0 h,遮挡比例达13.1%。无论是年平均日照时数,还是超过1 500 h 的年数均与第一阶段相当,可见,经过订正后的巫山站日照时数与前后两个阶段无遮挡时段的年际变化趋势更为一致。

表3 1993—2019年巫山站和建始站逐年日照时数(单位:h)

2.1.2 横向对比

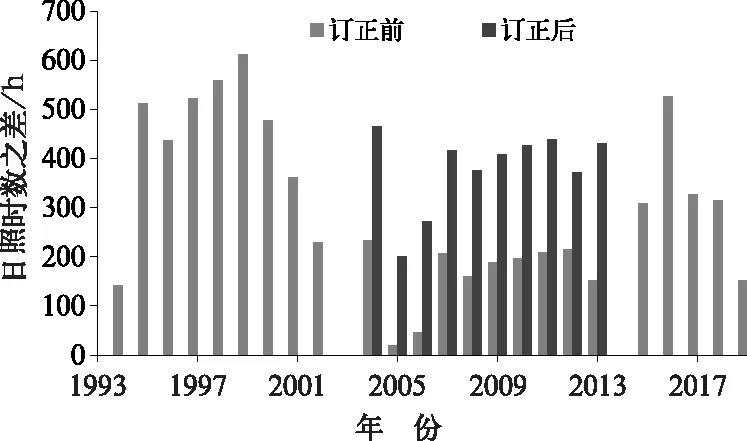

将巫山站的日照时数与选取为参证站的建始站做横向对比。图4给出了订正前后巫山站分别与建始站日照时数差值的年际变化,结合表3给出的巫山站和建始站逐年日照时数可以看出,订正前后,巫山站各年日照时数均较建始站偏多,偏多最多的年份出现在1999年,为612.5 h。第二阶段有遮挡物期间,订正前两站的差值异常偏小,最小值出现在2005年,仅为20.1 h;订正后两站的差值明显增大,整体上介于第一、三阶段之间,趋于正常。

图4 1993—2019年订正前后巫山站与建始站日照时数差值年际变化

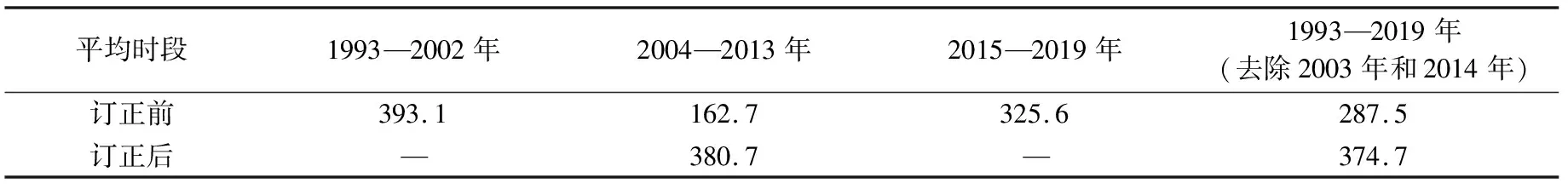

为便于比较,表4给出了订正前后巫山站与建始站各阶段日照时数平均偏差。在订正前,1993—2019年两站平均差值为287.5 h,订正后该差值为374.7 h;而在第二阶段有遮挡物的10 a内,两站的差值在订正前降到162.7 h,仅为前后两个阶段的一半,而订正后则提升至380.7 h,与前后两个阶段较为一致。

表4 1993—2019年各阶段巫山站与建始站日照时数平均偏差(巫山站减去建始站,单位:h)

2.2 日照时数年变化

2.2.1 纵向对比

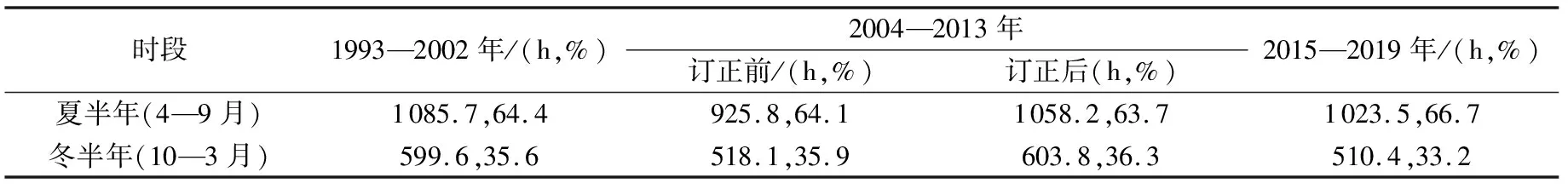

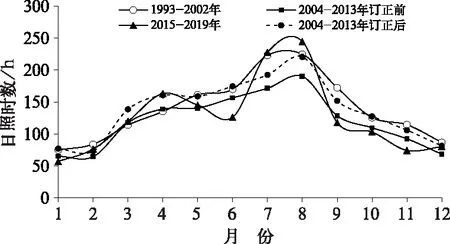

图5是巫山站三个阶段多年平均日照时数的逐月变化曲线,表5给出了三个阶段年平均冬、夏半年日照时数及占全年百分比的统计值,由图表可见,订正前,第二阶段(2004—2013年)有10个月的日照时数均明显低于第一阶段,7月偏低最多,达52.0 h,平均每天偏少近2 h,体现出地面遮挡物的显著影响。从相对值来看,三个阶段夏半年日照时数占全年日照时数的比例分别为64.4%、64.1%、66.7%,冬半年的比例分别为35.6%、35.9%、33.2%,第二阶段有人为建筑物遮挡期间,夏半年的比例略低于前后两个阶段,而冬半年的比例则略高于前后两个阶段,说明夏半年的日照时数遮挡影响可能要略高于冬半年。究其原因,尽管从理论上而言冬半年的太阳高度角较夏半年低,建筑物遮挡的可能性更大,但由于巫山站地处四川盆地,冬半年多阴雨和大雾天气(代娟等,2015),日照稀少,日平均仅有3 h多,且大多出现在正午前后太阳高度角较高时段,地面遮挡物的影响反而较小,而夏半年的日平均日照时数有6 h左右,日出之后日落之前一段时间内的日照被遮挡的可能性较大,季节之间的天气差异对日照的影响抵消了一部分地面遮挡物的影响,因而造成了夏季遮挡反而略高于冬季。

表5 1993—2019年巫山站三个阶段年平均冬、夏半年日照时数及占全年百分比统计

图5 1993—2019年巫山站三个阶段日照时数逐月变化

订正后,如前所述,第二阶段的日照时数年总量恢复到了与前后两个阶段相当的水平,各个月份的日照时数也均有不同程度的提高,订正后的年变化曲线与第一阶段十分接近,说明各月的订正效果总体较好。但夏半年的比例却进一步降低到63.7%,冬半年的比例则进一步提升至36.3%,说明本文目前所采用的订正方法在巫山站这样阴雨天气较多的地区应用时,尽管考虑了云的影响,但可能权重还不够,使得夏半年的订正效果略弱于冬半年,下一步还有必要针对不同的气候区域发展更有针对性的订正方法。

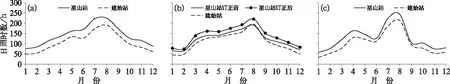

2.2.2 横向对比

图6对比了巫山站和建始站三个阶段多年平均的日照时数逐月变化,表6是两站三个阶段夏、冬半年日照时数差异的统计结果,从图表中可以看出,第一、三两个阶段,巫山站的日照时数在各月份均高于建始站,两站的差异比较明显,且各月的差异变化不大,近似是两条平行线,反映出两地气候特征上的基本异同点。

表6 1993—2019年三个阶段冬夏半年两站日照时数之差统计(巫山站减去建始站,单位:h)

图6 1993—2002年(a),2004—2013年(b),2015—2019年(c)巫山站和建始站日照时数逐月变化曲线

订正前,第二阶段两站的差异缩小很多,巫山站8月的日照时数甚至低于建始站。从夏、冬半年的统计值来看,两站夏半年的差值在第二阶段下降非常明显,由第一阶段的214.2 h下降到49.0 h,冬半年虽然也有明显下降,从178.9 h到113.7 h,但下降的幅度要低于夏半年,进一步说明地面遮挡物对巫山站夏季日照时数的影响要高于冬季。

订正后,第二阶段两站的差异,夏半年由49.0 h 提升至181.3 h,但仍低于第一阶段,冬半年由113.7 h 提高到200.4 h,高于第一阶段,同样说明本文的订正方法在巫山站应用时可能存在着夏半年订正稍微偏弱,而冬半年则略有偏强的不足之处。

3 结论与讨论

本文针对台站遮挡对日照影响进而引起的观测资料不一致问题,研究建立了日照时数订正方法,以重庆巫山站为例进行了订正试验,并采用纵向、横向两种方式对订正结果进行检验,主要结论如下:

(1)本文所建立的日照时数订正方法,一方面采用台站周围360°仰角数据,充分考虑所有遮挡物的影响,另一方面引入云的影响修正因子,区分不同天气条件下遮挡物的实际影响程度,从而在较大程度有效还原台站未遮挡时的日照时数。

(2)就巫山站而言,2003年前后在观测场周围密集建设的安置房严重影响了日照时数观测,使观测数据前后产生明显的不一致,2004—2013年期间平均被遮挡的日照时数为218.0 h·a-1,遮挡比例达13.1%。从季节变化看,由于巫山站冬半年日照时数远低于夏半年,季节之间的天气差异对日照的影响抵消了一部分地面遮挡物的影响,冬半年受影响程度可能反而略低于夏半年。

尽管获得以上定性和定量结论,但本文仍存在以下几个问题需要讨论,并值得进一步深入研究:(1)对于已经受遮挡的台站实测资料(不仅是日照)而言,在现实中并无同一时间、同一地点的“真值”存在,可用于一致性修正或订正效果直接检验。尽管本文采用了纵向、横向两种方式对订正结果进行间接检验,但在纵向对比时无法避免自然气候变化带来的影响,在横向对比时又不能完全排除两个台站在气候特征上的固有差异,导致结果分析中仍然存在较多不确定因素。(2)在文中日照时数年变化的分析中发现,本文所建立的订正方法,尽管对云的影响进行了修正,但在巫山站的应用中,可能仍存在着冬半年的订正效果强于夏半年,而总体订正结果略偏高的问题。究其原因,一方面可能是在式(3)中只考虑了总云量修正,而云状、云高、云厚等因素对日照时数的影响则未考虑;另一方面则可能在于巫山地区除了云对日照时数有重要影响外,雾、霾等特殊天气的比例也较高,对日照时数同样有影响,也需要进行修正。因此,下一步有必要在本文研究的基础上,对不同地区,进一步考虑其天气气候特征,建立更适用于本地的日照时数订正方程。(3)全国大部分台站从2014年开始取消人工云量观测,本方法可应用于2014年以前有同期人工云量观测情况下的日照时数订正,对于2014年之后无人工云量观测的情况,其订正方法还有待进一步研究。另外,随着卫星资料的应用及部分观测站全天空成像仪的布设,也可以得到云量数据(邓松等,2017),但该数据与人工观测数据一致性如何还有待更多验证,为此,基于卫星反演及自动观测的云量数据,利用本文的方法对日照时数进行订正的合理性还有待进一步研究。

致 谢:感谢湖北省气象局提供建始站2013年探测环境调查评估情况。