青海省22份蚕豆种质资源对赤斑病的抗性鉴定

2021-06-19喻敏博郭兴莲

张 贵,喻敏博,侯 璐*,郭兴莲,张 宪,李 萍

(1.青海大学农林科学院,青海省农业有害生物综合治理重点实验室,青海 西宁 8100162.青海省互助县农业技术推广中心,青海 互助 810599)

据2018年FAO统计数据可知,中国蚕豆种植面积占世界的36.68%,产量为180.6万吨,均位列世界第一。青海省拥有丰富的蚕豆资源,是我国蚕豆主要产区之一,蚕豆也是青海省唯一的出口农产品和特色农业经济作物[1]。蚕豆赤斑病(fababeanchocolatespot)是一种毁灭性真菌病害,世界各地凡栽培蚕豆均有该病害发生,病害一旦发生,则贯穿蚕豆整个生育期,能减产5%~100%[2],目前已报道该病主要由蚕豆葡萄孢(Botrytisfabae)、拟蚕豆葡萄孢(Botrytisfabiopsis)、灰葡萄孢(Botrytiscinerea)3种葡萄孢属真菌引起[3-4]。赤斑病侵染后叶片至茎秆出现红色斑点由小及大,荚果上也会出现病斑,严重的甚至无荚果,直至植株发黑死亡,威胁蚕豆的安全生产。蚕豆赤斑病病原菌形态各异,因环境因素的差异生理小种也在变化,给赤斑病的防治造成极大困难。目前国际上采用药剂防治[5-7]、间作增施钾肥[8-10]、生物防治[11]及选育和利用抗性品种[12]等方法来防治蚕豆赤斑病,其中最经济安全环保的方法就是选育和利用抗病品种。目前国内外仍未报道出高抗赤斑病的蚕豆品种[13],已报道的均为中抗品种,如厄瓜多尔的“BPL1179”,尼罗河三角洲的“Giza 461”,西班牙的“BPL1196”和埃塞俄比亚的“BPL1763”等[14],以及国内的青蚕16号[15]、通蚕鲜8号[16]、成胡22[17]、凤蚕豆22号[18]和凤豆21号[19]等。Tivoli等[20]利用多种措施筛选抗赤斑病品种或资源,但都没有筛选出理想的高抗品种。黄燕用湖北省采集到的蚕豆赤斑病原菌“蚕豆葡萄孢分离物51”和“灰葡萄孢BC-27”,通过高压喷雾接种和植物离体叶片接种法两种方法,对来自青海的蚕豆品种“马牙蚕豆”进行了抗病性鉴定,结果显示该品种对赤斑病并无抗性[4],该研究也并未对青海其他蚕豆种质资源进行系统抗赤斑病性鉴定。因此,继续培育发掘出具有中抗及高抗性青海蚕豆种质资源品种是一项紧迫的重要基础工作。本研究连续4年的时间,以青海省22份蚕豆种质资源为研究对象,在大田3个地点连续4年进行10次测试,调查蚕豆病害等级,获得病情指数,对蚕豆赤斑病抗性进行鉴定,拟从中选择具有稳定抗性的种质资源,为蚕豆育种家提供优良抗病种质资源和理论依据,也为进一步研究蚕豆抗赤斑病基因提供前期理论基础和抗病材料。

1 材料与方法

1.1 试验材料

选取东3-65叶(1-4)、东5-30(1-4)、西6-64(1-4)、东4-62花(1-4)、GF32、西7-15(叶)(北)、西1-20、西3-6(花叶)(1-4)、西5-46(花叶)、西2-39(1-4)、西1-28、西10-13(1-4)、1-21花(1-4)、西4-30(叶)(1-4)、西5-26(1-4)、GF3、GF14、GF42、西3-10(叶)(1-4)、西9-4(叶)(南1)、西1-25(1-4)和西10-8(叶)(北4)共22份由青海省农林科学院作物所蚕豆育种研究室提供的自育品种(系),资源名称按照当年作物所命名方式确定。

1.2 试验方法

自2016年至2019年,依据青海川水、浅山和脑山三个生态区特点分别设三个鉴定圃。主要地点:青海大学农林科学院植保所试验基地(36°43′20″N,101°45′02″E,海拔2 315 m),为川水生态区;青海大学农林科学院大有山旱作试验站(36°41′49″N,101°42′50″E,海拔2 700 m),为浅山生态区;青海省互助县南门峡镇(36°59′22″N,101°54′01″E,海拔2 822 m),为脑山生态区。每年4月中旬至4月底播种,每个鉴定圃每份资源种3行,行距0.2 m,株距0.2 m,行长3 m,播种面积为1.8 m2。在每年8月中旬至9月底在各个地点蚕豆赤斑病充分发生时,即盛荚期分别调查两次。各资源随机调查30株,将植株整体分为上部、中部、下部3个部分,每部分随机调查5片叶子,用病斑占整体叶片面积表示发病程度,按照(表1)的分级标准测量单株病害等级[21]。

表1 蚕豆赤斑病调查分级标准

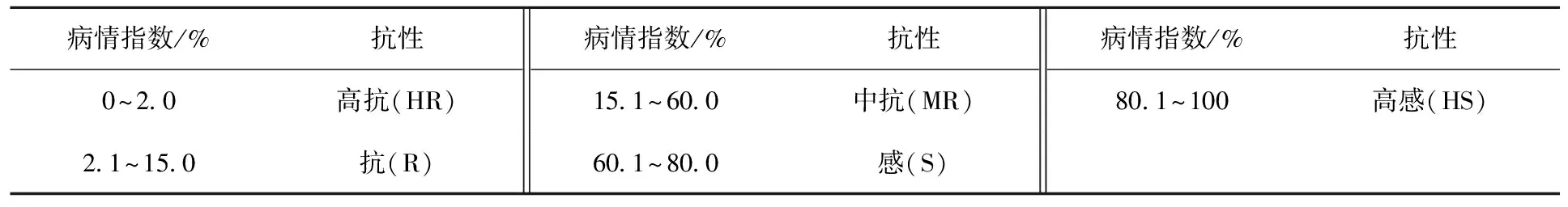

按照下列公式计算各材料的病情指数:病情指数=∑各级病株数×各级代表值/(调查总株数×最高级值)×100%。以病情指数为依据进行抗性评价(表2)。

表2 蚕豆赤斑病病情指数与抗病等级评价标准

1.3 数据处理

用Microsoft Excel 2010统计每年数据,得出评价结果。用DPS 9.0.1数据处理系统对4年数据进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 22份蚕豆种质资源10次测试病情指数方差分析

由表3可知,22份蚕豆种质资源10次测试结果中区组间的P<0.01,处理间的P>0.05,表明不同生态区间蚕豆资源对赤斑病抗病性强弱差异极显著,不同资源处理间差异不显著,表明生态区的环境差异影响蚕豆资源的抗赤斑病性强弱,而资源自身特性不是造成赤斑病抗病性主要原因。

表3 22份蚕豆资源的赤斑病病情指数方差分析结果

2.2 2016—2019年22份蚕豆资源在各测试点的病情指数分析

表4为22份蚕豆种质资源每年各个测试点测试赤斑病病情指数结果。

由表4可知,同一生态区不同资源,在不同年份表现有差异。在植保所试验基地,东3-65叶(1-4)、东5-30(1-4)、西6-64(1-4)、东4-62花(1-4)、GF32、西7-15(叶)(北)、西1-20、西3-6(花叶)(1-4)、西5-46(花叶)、西2-39(1-4)、西1-28、西10-13(1-4)、1-21花(1-4)、西4-30(叶)(1-4)、西5-26(1-4)、GF14、西10-8(叶)(北4)、西3-10(叶)(1-4)、西9-4(叶)(南1)和西1-25(1-4)20份均表现为中抗(MR)及以上,GF3和GF42均出现一次感病(S)情况。在大有山旱作试验站,东3-65叶(1-4)、东5-30(1-4)、西6-64(1-4)、东4-62花(1-4)、GF32、西7-15(叶)(北)、西1-20、西5-46(花叶)、西2-39(1-4)、西1-28、西5-26(1-4)和西1-25(1-4)12份资源表现为中抗(MR)及以上,其余资源均出现一次感病(S)情况。在互助县南门峡镇,东3-65叶(1-4)、东5-30(1-4)、西6-64(1-4)、东4-62花(1-4)、GF32、西7-15(叶)(北)、西3-6(花叶)(1-4)、西10-13(1-4)、1-21花(1-4)、西4-30(叶)(1-4)、GF3 11份资源表现为中抗(MR)及以上,其余资源均出现感病(S)及高感(HS)情况。

同一资源在不同年份,不同生态区表现有差异(表4)。东3-65叶(1-4)、东5-30(1-4)、西6-64(1-4)、东4-62花(1-4)、GF32和西7-15(叶)(北)6份资源在所有试验地的测试中均表现为中抗(MR)以上。西3-6(花叶)(1-4)、西10-13(1-4)、1-21花(1-4)和西4-30(叶)(1-4)在大有山试验地出现一次感病(S)情况。西1-20、西5-46(花叶)、西2-39(1-4)、西1-28和西5-26(1-4)在南门峡试验地出现一次感病(S)情况,其余表现均为中抗及以上(MR)。GF3在南门峡试验地表现为中抗(M),在另外两地各出现一次。GF14、西10-8(叶)(北4)、西3-10(叶)(1-4)和西9-4(叶)(南1)在植保所试验地表现为中抗及以上,在另外两地均出现感病(S)情况。西1-25(1-4)在南门峡出现一次高感(HS)情况。GF42在三地均有感病(S)情况出现。

2.3 2016—2019年22份蚕豆资源在各测试点的抗病性评价结果分析

表5为22份蚕豆种质资源的抗病性评价结果。由表可知,东3-65叶(1-4)、东5-30(1-4)、西6-64(1-4)、东4-62花(1-4)、GF32和西7-15(叶)(北)6份资源在所有10次测试中均表现为中抗(MR)以上。西1-20、西3-6(花叶)(1-4)、西5-46(花叶)、西2-39(1-4)、西1-28、西10-13(1-4)、1-21花(1-4)、西4-30(叶)(1-4)、西5-26(1-4)、GF3、GF14、西10-8(叶)(北4)、西3-10(叶)(1-4)、GF42和西9-4(叶)(南1)15份种质资源在所有测试中最少出现1次感病(S)情况,最严重的GF42和西9-4(叶)(南1)出现了3次感病(S)情况,但这些种质资源未出现高感(HS)。西1-25(1-4)出现了1次高感(HS)情况。

表5 22份蚕豆资源抗病性评价结果

表5(续)

3 讨论与结论

蚕豆赤斑病是危害蚕豆产量和品质最严重的病害之一[22]。蚕豆赤斑病是寄主、病原菌与环境三者互相作用引起的,病原菌与环境影响使得同一蚕豆资源对蚕豆赤斑病的抗性水平产生差异。青海高海拔干寒气候条件更有利于病原菌变异、传播扩散以及产生新的生理小种,病原菌的致病性也产生变化[23]。本研究10次测试中,22份蚕豆种质资源出现过感病的资源占总资源的72.73%,中抗资源占总资源的27.27%,在资源和环境的双重影响下,蚕豆种质资源在不同年份不同地点所测得的抗赤斑病性表现出一定差异。种质资源病情指数方差分析表明,不同生态区对赤斑病抗病性强弱起主要作用,说明环境对该病害的影响较大,这与杜成章等[24]研究中抗性由2个主效基因控制,同时受多基因修饰作用,环境对其抗性存在影响较小结果相反。这可能是两者试验条件不同,杜成章等研究中未将蚕豆资源种植于不同生态区,才会出现相反的结果。Beyene等[25]研究表明蚕豆抗赤斑病性具有较高遗传力,杜成章等[24]研究表明亲本感病会大大提高后代感病几率。因此,筛选蚕豆抗性种质资源时应充分考虑资源亲本抗性,并酌情考虑种植区的生态环境情况进行育种实践。本研究中将蚕豆抗病水平分为6个等级,中抗(MR)与感病(S)两个等级界限不明显,中抗病情指数范围略大,容易影响试验结果的准确性[26]。因此在进行大田蚕豆抗赤斑病性鉴定的过程中,多年多点不同生态区重复测试,尽可能地减小误差,得出最稳定有效地结果变得尤为重要。

本研究结果表明,在青海大学农林科学院植保所试验基地20份蚕豆种质资源(91%)表现为中抗(MR)及以上;在青海大学农林科学院大有山旱作试验站12份种质资源(55%)表现为中抗(MR)及以上;在青海省互助县南门峡镇11份种质资源(50%)表现为中抗(MR)及以上。在所有10次测试中有6份蚕豆种质资源表现为中抗(MR)以上,分别为东3-65叶(1-4)、东5-30(1-4)、西6-64(1-4)、东4-62花(1-4)、GF32及西7-15(叶)(北),可作为蚕豆抗赤斑病种质资源的育种材料。综上可知,蚕豆种质资源高抗赤斑病的材料匮乏,因此加大蚕豆种质资源抗性鉴定力度,继续挖掘优质蚕豆抗赤斑病资源是今后蚕豆抗病品种选育的中心工作。