基于住房类型的城市居民职住格局特征及影响机制

——以杭州市为例

2021-06-19黄琴诗斯高阳

黄琴诗,吴 威,斯高阳

(1.南京大学建筑与城市规划学院,南京 210093;2. 浙江科技学院土木与建筑工程学院,杭州 310023;3. 中国科学院流域地理学重点实验室,中国科学院南京地理与湖泊研究所,南京 210008; 4.义乌市城市规划设计研究院,义乌 322000)

引言

改革开放以来,在单位福利住房制度退出、市场化住房制度的建立以及城乡人口流动机制的变化等多种因素影响下,不同群体的职住行为呈现差异化的社会空间结构[1-2]。住房供需结构失衡在导致大城市人口拥挤与资源紧张等“城市病”的同时,也造成中小城市人口流失与资源过剩的“空心化”等问题。党的十九大提出以供给侧结构性改革实现“房住不炒”,住房的社会属性与供需结构成为学界与社会各界关注的焦点。

早在19世纪40年代,恩格斯就通过研究英国曼彻斯特居住空间模式探讨了英国社会阶层化问题,后新城市主义重新界定了住房与阶层分化的关系,形成了结构主义、新政治经济主义和新韦伯主义三大流派[3]。20世纪80年代以来,新福特主义研究表明居住分异通过教育机会、通勤成本与社会距离等空间差异加剧了社会分化[2,5-6]。在居住意愿和住宅价格门槛双向筛选机制作用下,以住房资源为代表的财富分化成为了衡量社会分层的重要指标之一[7-8]。

分类指导与多层治理是完善住房保障体系和住房市场体系的关键措施,研究不同群体差异化的空间需求为新时期社会空间高质量均衡发展提供科学依据。诸多学者对城市居民职住特征及其影响机制进行了大量的研究:理论方面主要通过职住关系分析空间剥夺[9-10],通过就业可达性分析社会效率[11-12],并通过空间错配分析居住满意度等[13-16];实证研究既有针对职业女性[17]、低收入人群[18]、农民工[19]等特定群体的研究,也有对城中村[20]、保障性住房社区[21-23]、流动人口聚居区[24]等重点区域进行的研究。但已有研究主要从职住关系的总量平衡和物理距离的整体匹配视角展开,忽视了职住关系中的社会特征与不同群体的差异化空间需求,难以满足当前以人为本的空间治理和高质量发展的时代要求[25]。根据社会分层理论,不同住房类型的居民一定程度上反映了不同社会阶层的空间需求。针对不同住房类型居民群体通勤行为特征的差异,构建回归模型,探究不同阶层社会群体通勤行为特征差异的影响因素和验证方法,从城市规划和保障性住房政策制定层面为实行精准化的职住空间治理提供数据支撑与治理依据[26]。

1 研究区域与方法

1.1 研究区域与住房类型

在中国住房商品化改革历程中,新中国早期的制度环境把城市住房作为城市居民社会福利的一种形式,由当地政府或工作单位分配而得[27]。20世纪90年代开始的住房制度改革,使得商品房市场快速增长并呈现出明显的郊区化趋势[28]。同时,由于拆迁人口在政治经济环境中的不利地位,拆迁安置房和经济适用房的选址逐步向郊区推进,异地城镇化可能会产生负的空间错位效应和积极的溢出效应[29-30]。因此,从制度的角度出发,中国政府逐步推出四种不同类型的住房和八种住房制度,构成了具有中国特色的多层次住房供应体系和制度体系[31]。受政府和市场双重作用的影响,不同阶层社会群体通过对居住空间、交往对象和生活方式的选择体现社会阶层身份的认同感[32]。

城市居住空间分异是社会阶层在社会经济收入、地位等方面分化的空间表征结果,同时居住空间分异的结果也会通过区域化过程,促进、强化社会阶层在亚文化层次上的再分化,不仅造就了一种新的隔离现象,也通过空间修复(spatial fix)重铸并固化了社会不公正现象[33]。因此,不同住房类型是研究不同阶层社会群体通勤行为和居住、就业空间分布情况的重要指标之一。

杭州市主城区现有的住房类型呈现商品房、拆迁安置房、经济适用房和公共租赁房并存的格局,包含了转型期所有的住房类型,是研究不同阶层社会群体职住空间行为特征的典型区域。20世纪80年代之前,杭州市城区范围主要集中在上城区和下城区[34],职住空间多为依单位大院而建的职工宿舍。随着城市扩张和住房商品化改革,杭州市在西湖区和下城区建造大量商品房,该时期的商品房成为目前杭州市老旧小区的重要组成部分[35]。20世纪90年代以来,随着城市更新和旧城改造的推进,杭州市居住和工业用地向城郊区域蔓延。近年来,房价的快速飞涨限制了中低收入居民群体住房选择的机会,为此政府出台系列保障性住房政策。以杭州市主城区为研究对象,研究范围主要包括上城区、下城区、江干区、西湖区、拱墅区、滨江区、余杭区、萧山区8个行政区,研究区域及住宅小区建设年代分布见图1。

1.2 研究方法与数据来源

以杭州市为例,基于统计年鉴、经济普查数据以及问卷调查数据,采用职住平衡度、自足度等指标以及回归分析方法研究杭州市不同住房类型居民职住行为的空间特征与影响因素。其中,就业岗位数与适龄就业人口数来自2018年杭州市统计年鉴与浙江省第三次经济普查,通勤满意度与社会经济属性数据来自问卷调查。问卷调查过程中,将调查对象按照住房类型分为拆迁安置房、经济适用房、公共租赁房、中心城区商品房、城郊区域商品房及城市新区商品房6类,并在每个类别中选取1个具有典型性和代表性的小区进行问卷调查。综合考虑不同住房类型的地理位置、小区规模、居住环境和人口结构等综合因素,选取蚕花园社区、三塘苑社区、丁桥联合新苑、万家花城、下沙早城社区、余杭景盛社区6个小区进行随机抽样问卷调查。为了更准确地反映居民的职住行为及通勤满意度,基于抽样随机性和置信率95%的原则,计算问卷样本容量:

图1 杭州市住宅小区建设年代分布图

其中N为样本容量,在置信区间[1-α]下,Zα/2为置信系数,σ2为方差,Δ为误差。考虑到问卷有效率,实际于2019年7月发放调查问卷467份,剔除漏填、错填及退休人员、学生及失业在家人群等无效样本,共计409个有效样本,问卷有效率为87.5%。调查样本中男女比例基本持平,女性略多于男性;被调查居民年龄主要集中在18—35岁,以杭州城市户口居民为主,学历在本科及以上的样本比例占总样本一半以上,个人月收入主要集中在2 000—6 000元,占总体样本的41.3%(表1)。

1.3 职住匹配程度的测度

平衡度与自足度是衡量职住匹配程度的重要维度与指标。其中,职住平衡度指数JHR(job-housing ratio)是指不同住房类型所在区域职住平衡的程度,可以通过职住比等相关指标进行测度。本文以街道为基本空间单元,测算不同住房类型居住区所在街道的就业岗位总量和就业人数总量的比率(公式2),并参考Cervero等,将平衡度指数小于0.8的街道定义为居住型,介于0.8—1.2的街道定义为职住均衡型,大于1.2的街道定义为就业型。

其中,Ji表示i街道内的就业岗位数,Hi表示i街道内的适龄就业人口数(包括不在该街道就业的人数)。职住比往往只能反映出测度地域范围内职住数量上的平衡程度,很大程度上是由本地居民所占据的就业岗位占该区域内全部就业岗位的比重所决定的,而不能反映出在该地域范围内就业的居民也必然在该区域内居住[36]。故本文在研究不同住房类型居住区职住平衡度的基础上,以独立指数作为各住房类型居住区的自足度指标。由于不同区位的街道人口密度、就业密度差异较大,同时为排除住房区位对不同住房类型的干扰,采用动态范围研究方法,根据不同住房类型居住区区位,选择不同的合理通勤距离。本文以居住地为圆心,以不同住房类型居民群体的平均通勤距离为半径,划定不同的地理单元,计算各住房类型地理单元内低于平均通勤距离的就业人口和该地理空间单元内的人口总数的比率:

表1 调查样本社会经济属性

其中,Xi表示i空间单元内低于该类型居住区平均通勤距离的就业人口,Ri表示i空间单元内总人口数。该比值越高其独立指数越高,表明该住房类型居住区居民本地居住且本地就业程度越高,区域的职住自足性越好。依据调查问卷中受访者的居住地和就业地信息,基于ArcGis分析不同住房类型居民群体的职住行为的空间特征与通勤流向,进一步揭示不同阶层社会群体职住分离情况与城市空间结构的关系。

1.4 影响因素分析

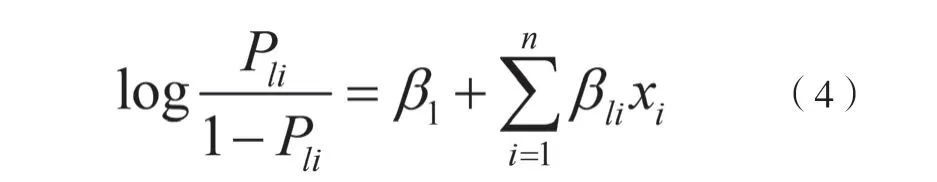

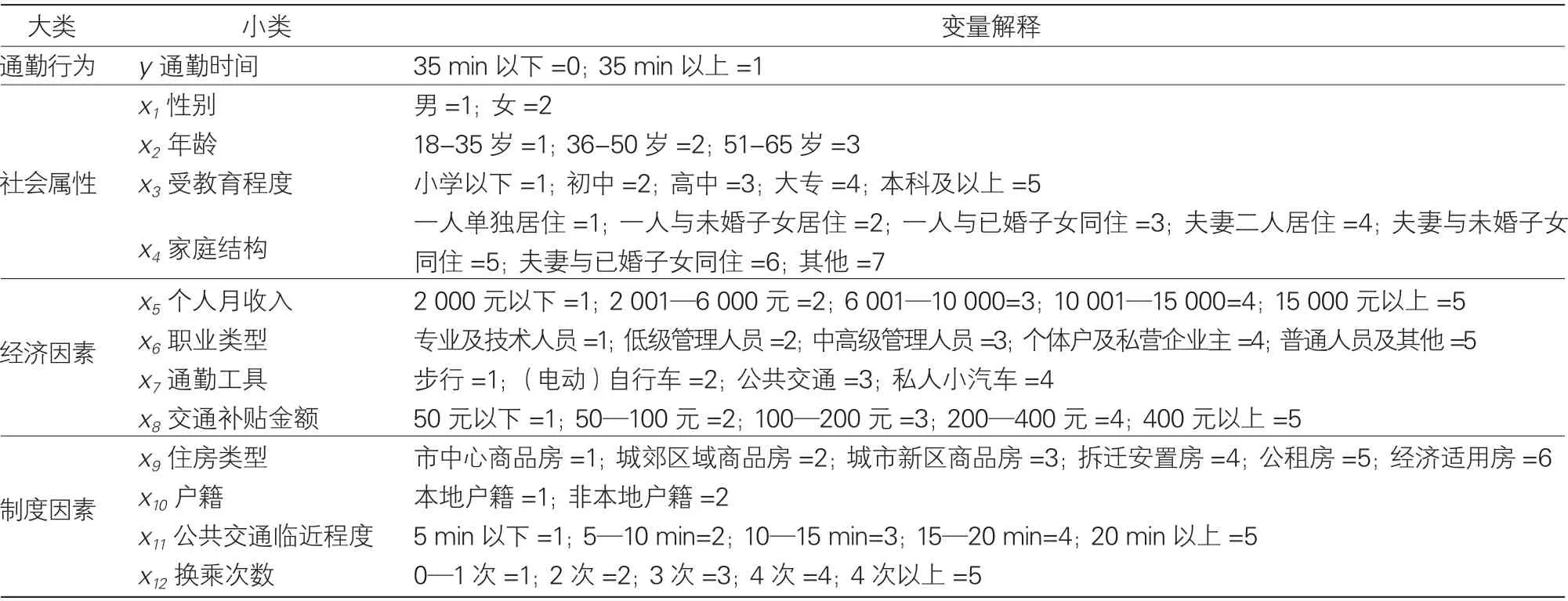

职住行为特征不仅与居住地和就业地的距离有关,还受不同阶层社会群体对通勤成本的可接受度、通勤工具的可选择性、交通拥堵情况、通勤流向等因素的影响。通过专家打分法结合半结构式访谈,职住行为主要受收入水平、交通补贴金额、公共交通临近程度等因素影响。结合已有研究[37],本文建立社会属性、经济属性、制度性因素3个大类12个小类的指标体系,作为解释不同阶层社会群体职住分离程度的影响因素(表2)。区分住房类型进行回归分析时,已包含不同住房类型的假设,故剔除住房类型变量,探究其他11个变量对不同住房类型居住区居民通勤时间的影响程度。

采用Logistic回归模型分析职住行为的影响因素,选取通勤时间作为回归模型的因变量。由调查问卷的描述统计可知,调查样本的平均职住通勤时间为34.24 min,故将35 min设定为职住平衡的临界值,即通勤时间低于35min的定义为0,将通勤时间高于35 min定义为1。

其中,Pli为不同阶层社会群体的通勤时间概率,β1为通勤时间方程中的常数,βli为通勤时间方程中影响因素的回归系数,xi为自变量,n表示引入回归模型的自变量个数。

2 不同住房类型的职住格局特征分析

2.1 不同住房类型的居民职住空间匹配特征

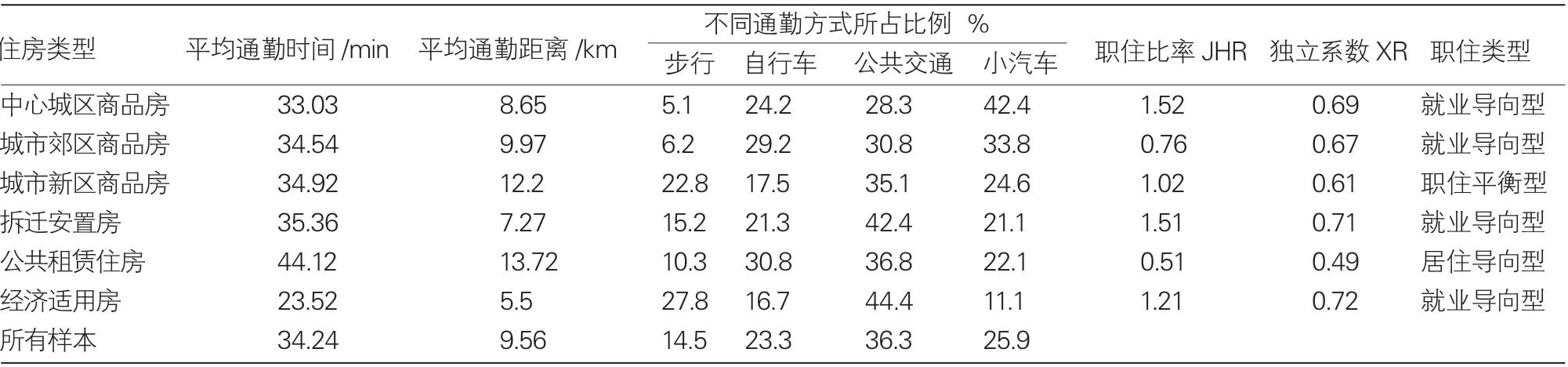

不同住房类型居民存在一定的职住空间匹配特征差异,部分住宅类型职住空间分异较明显。从职住比率系数来看,市中心商品房、拆迁安置房处于就业导向型街道,职住比率分别为1.52、1.51(表3)。由于这两类住房所处的祥符街道、拱宸桥街道临近城市中心区,随着城市的发展,区域内城市功能混合度不断提高,也就使得区域能提供更多的就业岗位。经济适用房、城市新区商品房位于基本趋于职住平衡的东新街道和下沙街道,职住比率分别为1.21、1.02(表3)。城市郊区商品房与公共租赁住房位于居住导向型的五常街道和丁兰街道,职住比率分别为0.76、0.51(表3)。从综合独立系数分析来看,经济适用房、拆迁安置房、市中心商品房、城市郊区商品房四类住房独立系数较高,分别为0.72、0.71、0.69、0.67(表3),区域内职住自足性较好,表明该四类住房居民大多数倾向于就地居住、就近工作,基本实现了职住空间的匹配,其中经济适用房匹配程度最高。城市新区商品房、公共租赁住房两者独立系数分别为0.61和0.49(表3),表明区域内职住自足性较低,空间不匹配,其中公共租赁住房职住空间分离明显。城市新区位于城市外围,虽然属于职住平衡街道,但是受到城市功能结构布局和房价的影响,承担了部分中心城区外溢的居住需求,产生较多跨区域就业现象,形成了职住空间不匹配的现象。公共租赁住房隶属于居住导向型街道,但其大部分居民职住空间分离严重,居住与就业关系存在结构性失衡。

表2 影响因素指标体系与变量解释

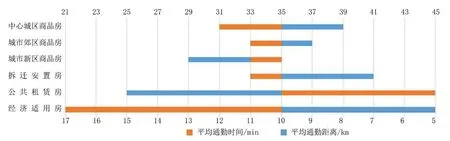

2.2 不同住房类型的居民通勤行为特征

不同住房类型居民可承担的通勤时间成本约为35 min,部分住房类型居民的职住特征与通勤方式存在一定特征差异。依据问卷建立的通勤信息数据库,6类居民的平均通勤时间为34.24 min,平均通勤距离为9.56 km(表3)。公共租赁住房的平均通勤时间与平均通勤距离是6类住房中最大的,且远大于平均通勤数据,分别为44.12 min和13.72 km(表3),表明该住房类型居民职住空间差异较远。丁桥公共租赁住房位于大规模居住中心,职住空间分布相对分散。反观经济适用房的平均通勤时间与平均通勤距离是6类住房中最小的,远小于平均通勤数据,分别为23.52 min和5.5 km(表3),住房居民的职住空间匹配程度高。调研发现该住房区居民职业类型相对单一,能够就近就业,与就业空间高度匹配。

通勤方式是不同阶层社会群体对通勤成本可承受度、交通工具可选择性的综合反映,一定程度上影响了通勤行为特征。从通勤方式角度来看,商品房居住群体更倾向于小汽车出行。小汽车出行方式占比前三的分别为中心城区商品房、城市郊区商品房、城市新区商品房,占比率分别为42.4%、33.8%、24.6%(表3)。公共交通出行的比率较高的分别是拆迁安置房、公共租赁住房、经济适用房。

2.3 不同住房类型的居民通勤格局特征

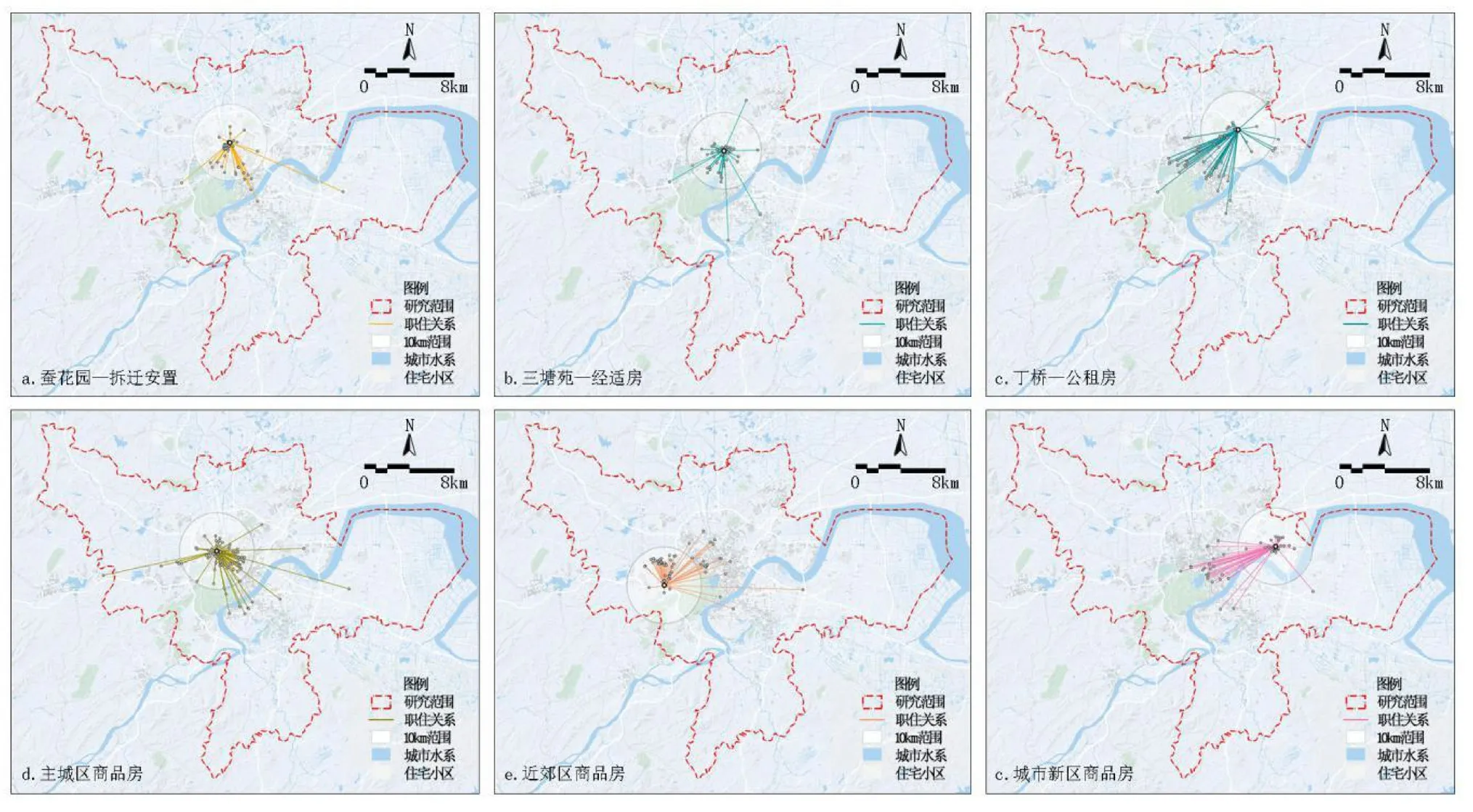

不同住房类型居住地与就业地的空间关系可以很好地体现职住空间的分布和通勤格局的特征。调查数据分析显示,6类居住空间的平均通勤距离为9.56 km(表3),为了便于开展空间分析,将10 km通勤圈作为空间分析对象。

分析显示,市中心商品房、拆迁安置房和经济适用房居民群体就业地大多位于10 km通勤圈内(图2)。市中心商品房与拆迁安置房都位于城市中心区,周边分布功能类型多且功能复合的大型商业服务设施、产业园区和商务办公区等,就业岗位类型丰富、数量较多,能满足大多数居民的就近就业需求,仅少数从事新兴产业的高收入群体往滨江、余杭等方向进行远距离通勤。以三塘苑为代表的经济适用房项目属于从1999年开始的第一阶段政府保障型项目,周边配套不完善,就业岗位类型较少。由于该住房类型居民整体学历较低,职业单一,因而也表现为职住空间临近的特征。

城市新区商品房、城市郊区商品房和公共租赁住房地理位置偏远,居民群体的就业空间距离居住空间相对较远(图3)。景盛社区是城西近郊住宅区,属于被规划为高教科研基地的余杭组团的核心区块,未来科技城和海创园等高新园区可提供大量信息产业就业岗位,该住房类型大多数居民为从事信息产业的技术性人才,可在居住地附近实现就业,因而职住与通勤空间特征优于丁桥的公共租赁住房和下沙城市新区商品房。以丁桥联合新苑为代表的公共租赁住房,由于就业空间和居住空间不匹配,多数居民需由北向南往主城区方向进行远距离通勤,通勤方向有明显的指向性。下沙城市新区商品房居住区居民群体就业空间有两个明显的聚集区域,分别为下沙街道与西湖区的核心区域,居民需由东向西往主城区方向进行跨区域通勤,整体通勤方向呈扇形发散。

表3 不同住房类型职住行为的空间特征

图2 不同住房类型的居民职住空间匹配特征

图3 不同住房类型居住区居民通勤格局

3 不同住房类型职住格局分异的影响机制

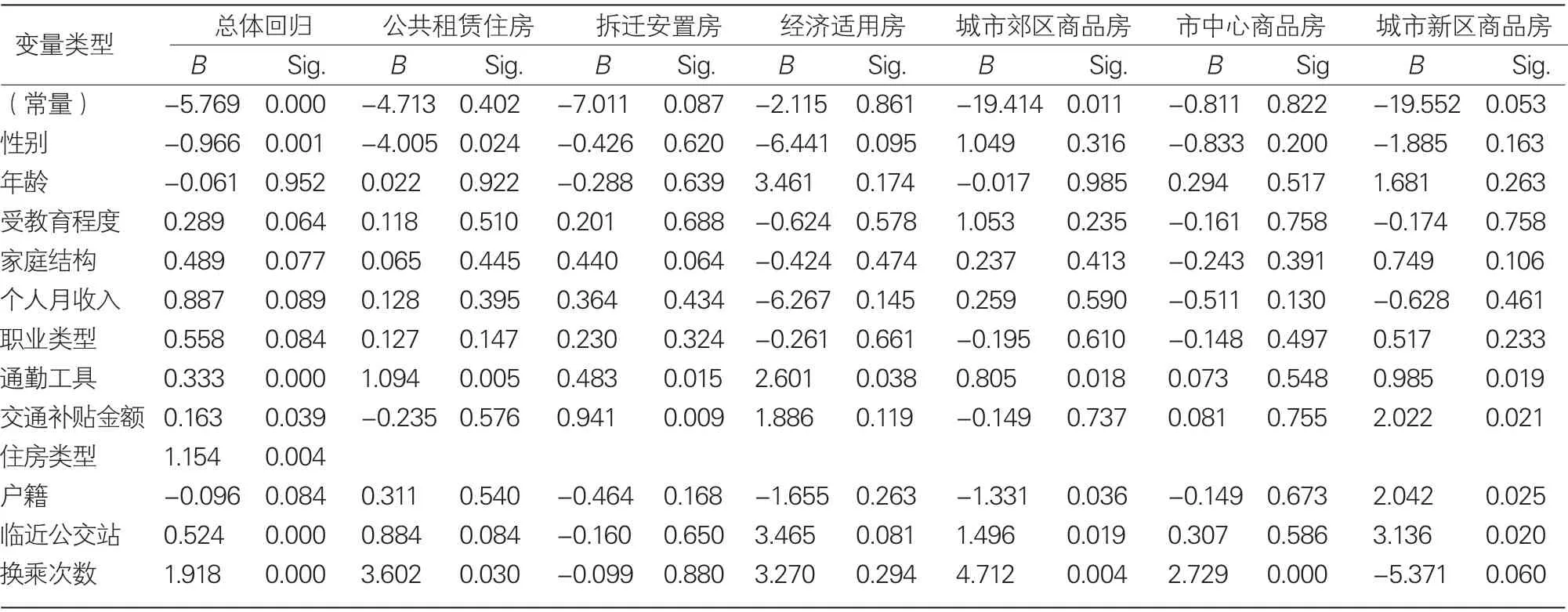

为进一步了解不同要素对不同住房类型社会群体的职住影响程度,建立回归模型对不同住房类型通勤时间的影响因素进行进一步研究(表4、图4)。

3.1 不同因素对居民个体通勤时间的影响

社会属性中的性别、受教育程度和家庭结构对居民通勤时间影响显著,年龄对通勤时间影响并不明显,其中影响程度最显著的是性别(Sig0.001)要素。女性通勤时间呈现小于男性的特征,男性的平均通勤时间比女性约多6 min,这是由于女性在家庭中更多承担生活的责任,更考虑临近生活服务配套完善区域与就业岗位附近居住。

表4 不同阶层社会群体职住分离程度影响因素的二值Logistic模型回归结果

图4 不同住房类型职住特征的影响机制

经济属性中的个人月收入、职业类型、交通补贴、通勤工具对居民通勤时间均有影响,其中通勤工具(Sig0.000)和交通补贴(Sig0.039)两个要素对居民通勤时间影响程度最为显著。通勤工具与交通补贴与通勤影响呈现正相关,这是由于以非公共化交通为主以及拥有交通补贴的居民拥有更多的居住地选择空间,可承受较大的通勤成本。

从制度因素来看,对居民个体而言,公共交通站点临近程度(Sig0.000)、换乘次数(Sig0.000)、住房类型(Sig0.004)、户籍政策(Sig0.084)4个要素对居民通勤时间影响程度都很显著,表明居民对制度因素非常敏感。首先与临近公交站点、换乘次数都呈现正相关,较近的距离和较少的换乘次数会显著地缩短通勤时间。其次,不同住房类型也会显著影响通勤时间,商品房的通勤时间少于政策性的安置房、公租房和经济适用房。这是由于商品房群体可以自由地根据自己职住空间进行选择且产品多样。相对而言,政策性住房区位偏远,选择空间少,增加了通勤时间。同时,户籍与通勤时间呈现负相关,本地户籍通勤时间大于非本地户籍人员。这是由于非本地户籍可以自由选择居住空间,能很好地匹配就业地点,而本地户籍的居住空间则相对较为固定,不能实现很好的匹配。

3.2 社会因素对不同住房类型的影响

对不同社会居住群体,不同要素影响程度有差异。首先,女性对公共租赁住房(Sig0.024)、经济适用房(Sig0.095)、市中心商品房(Sig0.2)三类群体的通勤时间影响程度较明显,表明该三类群体在居住—就业空间选择上对女性影响较大。家庭结构与居民通勤时间存在正相关,家庭结构越复杂,生活就业需匹配空间更多,从而导致通行时间增加,这在拆迁安置房(Sig0.064)和城市新区商品房(Sig0.106)中影响较为显著,表明该两类群体家庭结构较复杂。受教育程度对城市郊区商品房(Sig0.235)群体影响最显著。这是因为该群体由于教育水平高,更多从事信息技术类新兴产业,对生活品质和居住环境追求较高,对通勤时间成本的可接受度相比其他群体更高。

3.3 经济因素对不同住房类型的影响

经济因素中的通勤工具对除市中心商品房外的拆迁安置房、经济适用房、公共租赁房、城郊区商品房及城市新区商品房5类群体通勤时间影响程度都最为显著。这是鉴于市中心商品房所处区位受到交通路况和限行政策的影响,很大程度上抵消了不同交通出行方式产生的通行时间差异。个人月收入对市中心商品群体通勤时间影响最为显著(Sig0.13),且为负相关,收入越高通行时间越短。这主要考虑该群体受到中心城区房价、日常出行消费等高成本的影响,使得个人月收入对该群体影响较为直接。交通补贴对拆迁安置房(Sig0.009)、经济适用房(Sig0.119)及城市新区商品房(Sig0.021)三类群体影响程度较明显,表明该三类群体对出行成本较敏感,考虑受房价的影响,这三类居住类型群体的经济承受能力相对较低。

3.4 制度性因素对不同住房类型的影响

户籍、临近公交站、换乘次数三个制度因素对城市新区商品房、城市郊区商品房通勤时间影响程度非常明显,换乘次数对市中心商品房(Sig0.000)影响程度尤其明显。这主要考虑随着杭州公共交通的建设尤其是轨道交通建设的不断完善,对于购买商品房的居民而言,轨道交通、公共交通是其选择居住空间考虑的重要要素。对于公共租赁住房、拆迁安置房、经济适用房而言,制度因素对其通勤影响程度不明显,主要考虑这三类都是政策型住房,其区位与配套条件要劣于商品房。

4 结语与讨论

本文从社会分层角度出发,针对不同住房类型的社会阶层群体,探讨了其职住行为的空间特征和职住行为的影响因素。研究结果表明:

(1)城市不同类型的住房供给与空间分布存在局部不匹配的问题。经济适用房、拆迁安置房、市中心商品房、城市郊区商品房四类住房基本实现了职住空间的匹配,其中经济适用房匹配程度最高。城市新区商品房、公共租赁住房两者与职住空间存在不匹配现象,其中公共租赁住房居住—就业空间分离明显。城市新区商品房主要受中心城区房价的影响,承担了大量外溢就业者的居住需求,产生了职住空间不匹配现象。商品房居住群体相较于其他居住群体更倾向于非公共交通出行。

(2)居民个体的通勤时间受三重因素的共同影响。制度因素中的住房类型、户籍、临近公交站、换乘次数影响最为明显,此外为社会属性中的性别,经济属性中的交通补贴和通勤工具。不同居住类型阶层群体的影响因素也存在较大差异。公共租赁住房、城市新区商品房、经济适用房受通勤工具影响最大,拆迁安置房受交通补贴影响最大,城市郊区商品房、市中心商品房受换乘次数影响最大。

本研究揭示了不同阶层社会群体职住行为的空间特征及其影响因素。一方面有利于挖掘社会经济特征对职住关系的影响机制,另一方面有利于辨析不同社会群体在城市社会转型和空间重构进程中所表现出的空间制约性,从而为政府有针对性地完善不同群体的职住空间结构,在城市规划和政策制定层面提供支撑与参考。