基于文献计量学的中国典型城市生物医学工程基础研究实力分析

2021-06-16杨涛王婷婷欧阳昭连吴沛新

杨涛 王婷婷 欧阳昭连 吴沛新

0 引言

生物医学工程作为融合生物学、医学和工程学的交叉学科,突破了单一学科的边界,可以在临床上提供更优化的诊疗方案[1-2]。除满足医疗需求外,生物医学工程领域还是各国争相发展的极具经济价值的高技术行业之一[3-4]。

随着《“健康中国2030”规划纲要》和《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》的实施,中国正进一步大力推动生物医学工程领域创新,以增强自主创新能力,提高产业竞争力,满足公众临床需要[5]。目前,我国生物医学工程领域蓬勃发展,但不同地区的发展有所差别。比如北京、上海、江苏、山东、广东等地聚集了我国大量生物医学工程学术研究机构和产业园区,而西部地区众多城市在生物医学工程领域的发展却较为落后。

基础研究是推动应用研究发展,实现关键技术突破,从而实现产品和服务创新的重要动力[6-7]。《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》指出,强大的基础研究是建设科技强国的基石[8]。生物医学工程作为一个高科技领域,其创新发展尤其依赖于基础研究突破。通过基础研究产出情况了解不同城市在生物医学工程领域的基础研究实力是统筹分配资源、制定发展目标的前提。但目前尚且缺乏对我国各城市生物医学工程基础研究实力的对比分析。

科技论文是基础研究成果的主要表现形式之一,通过文献计量学对某研究领域的科技论文进行定量分析,是科研量化评价的重要方法,也是评价基础研究必要的参考[9-10]。为此本研究将基于文献计量学对我国典型城市在生物医学工程领域科技论文产出情况进行分析,探索各城市生物医学工程基础研究概况,从而为相关科研人员和行业管理人员提供参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

在Web of Science数据库中检索2017~2019年我国学者在生物医学工程SCI期刊上发表的所有论文,检索日期为2020年4月23日,文献类型限定为Article。

Web of Science数据库根据研究方向将所有期刊分入五大类,其中生物医学工程属于“生命科学与生物医学”大类下的一个子类,该类别共纳入80种期刊,期刊列表见InCites Journal Citation Reports。

1.2 研究方法

1.2.1 重点研究方向

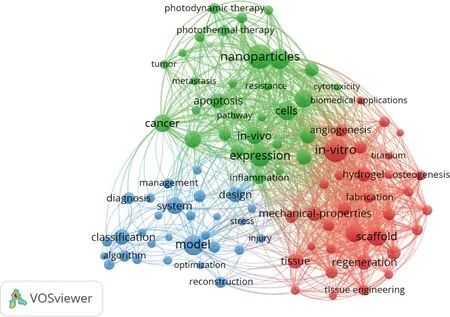

为分析生物医学工程领域的重点研究方向,基于上述检索形成论文集,将论文集中的高频词导入VOSviewer中进行聚类分析。本文将在超过1%的论文中出现的主题词确定为高频词。VOSviewer软件聚类分析采用的是共现原理,如果两个词同时出现,则代表这两个词相关,两个词同时出现的次数越多,则相关性越高,那么将更可能聚到同一类别中。

1.2.2 高质量论文的区域分布

本文中的典型城市是指2019年我国GDP排名前15位的城市,包括上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都、武汉、杭州、天津、南京、宁波、无锡、青岛、郑州。

为了分析各城市论文的发表情况,将15个典型城市间进行论文数量、篇均被引频次和高被引论文数量的比较;其中篇均被引频次是指截止到检索日期每篇论文平均被引用的次数,高被引论文是指被引频次在领域内排前1%的论文。

1.2.3 研究机构实力分析

为了分析不同城市的机构实力,对论文数量前50位机构的地区分布进行比较。

2 结果

2.1 重点研究方向

2017~2019年,我国学者在生物医学工程领域80种SCI期刊上共发表科技论文8 526篇,其中高被引频次论文55篇,篇均被引频次5.46。

将上述8 526篇论文中词频大于80的93个高频词导入VOSviewer中进行聚类分析,结果如图1所示。从图中可以看出,我国生物医学工程领域的基础研究主要集中在如下三个方面:(1) 用于组织修复和再生的生物材料,代表性关键词包括支架、再生、组织、分化、水凝胶、修复、力学性能等;(2) 基于生物医学工程技术的新兴治疗方法,代表性关键词包括纳米颗粒、药物输送、光动力疗法、光热疗法、癌症、表达、细胞凋亡、治疗等;(3) 生物机械工程研究,代表性关键词包括生物力学、模型、系统、图像、分类、算法、设计、重建、优化等。

选择词频≥80的93个词进行聚类分析,不同颜色代表不同类别

2.2 论文数量和质量的区域分布

2.2.1 论文数量

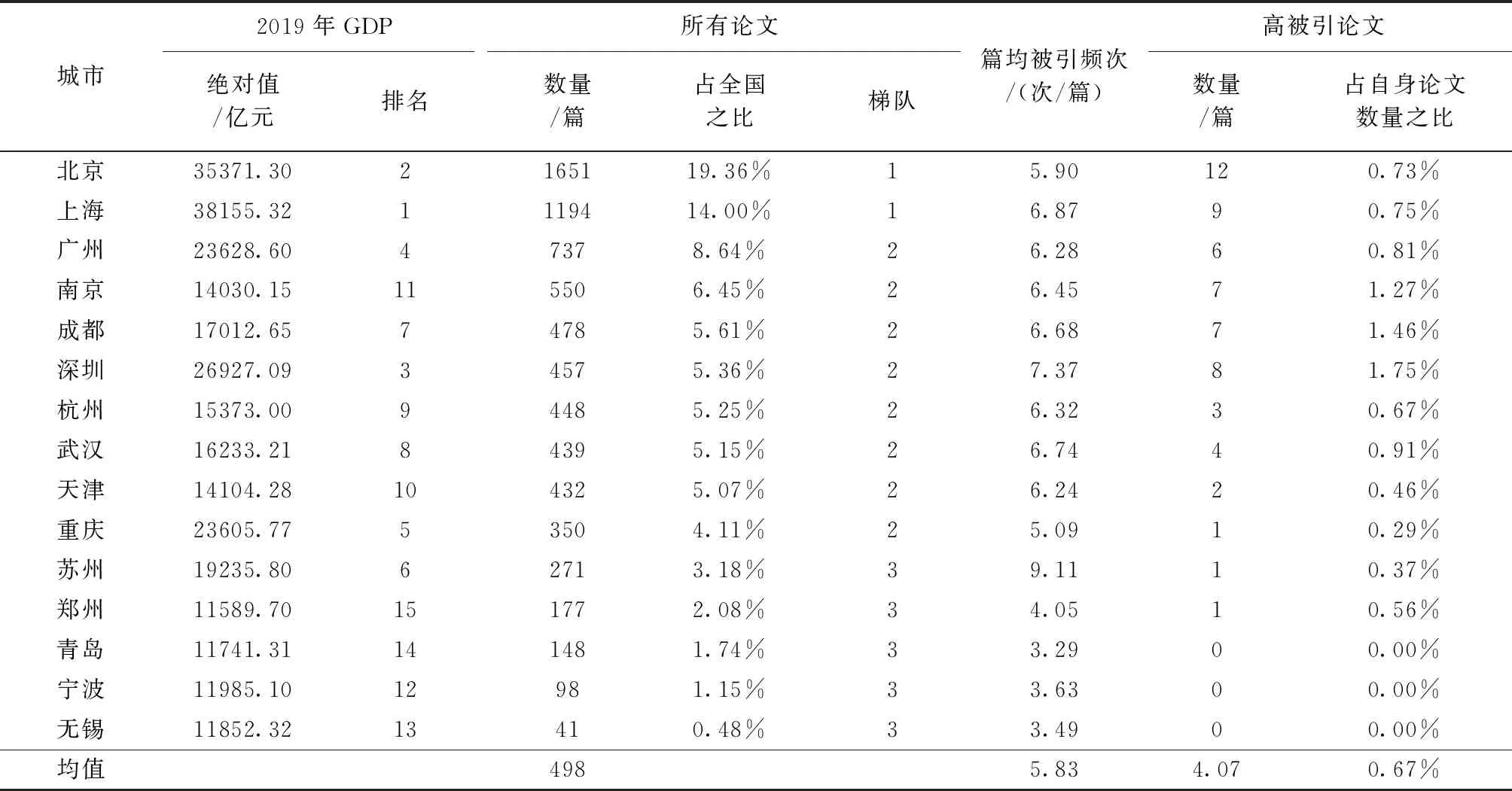

按论文数量将15个典型城市分为3个梯队(表1),其中北京(1 651篇)和上海(1 194篇)属于第一梯队,其论文数量均在1 000篇以上,远远超过15个城市的平均水平(498篇),这2个城市的论文数量占全国之比均超过10%。广州、南京、成都、深圳、杭州、武汉、天津和重庆属于第二梯队,发文量均在300~1 000篇之间。苏州、郑州、青岛、宁波和无锡虽然GDP排名靠前,但是生物医学工程基础研究产出很少,尤其是苏州,其GDP水平在全国排第6位,但近三年的论文数量不足300篇,比起北京、上海差距明显。

2.2.2 论文质量

15个典型城市近三年发表的生物医学工程SCI论文的篇均被引频次在3.29~9.11之间(表1),均值为5.83,郑州(4.05)、青岛(3.29)、宁波(3.63)和无锡(3.49)较低,其他城市接近均值。从高被引论文来看,论文数量处于第一梯队的北京和上海分别有12篇和9篇高被引论文;处于第二梯队的广州、南京、成都、深圳、杭州、武汉、天津和重庆均有高被引论文产出,以深圳(8篇)、南京(7篇)、成都(7篇)和广州(6篇)最多;处于第三梯队的苏州、郑州、青岛、宁波和无锡大多无高被引论文。

表1 我国典型城市在生物医学工程领域的SCI论文比较

2.3 研究机构比较

论文数量排名前50位的机构主要集中在北京(7个)、上海(4个)、香港(4个)等城市。在GDP排名前15位的城市中,论文数量第一梯队的北京和上海进入前50位的机构最多;第二梯队的广州(3家)、南京(3家)、成都(2家)、深圳(2家)、杭州(1家)、武汉(3家)、天津(3家)和重庆(3家)均有个别研究机构进入全国前50位;第三梯队的苏州(1家)、郑州(1家)、青岛(1家)、宁波(0家)和无锡(0家)进入全国前50位的机构则很少。

从具体机构来看,生物医学工程SCI论文数量超过200篇的机构包括上海交通大学(529篇)、浙江大学(325篇)、四川大学(276篇)、清华大学(261篇)、北京大学(234篇)、复旦大学(231篇)、吉林大学(226篇)、中国科学院大学(220篇)、中山大学(214篇)和西安交通大学(211篇)。篇均被引频次超过10次的机构包括中国科学院大学(11.75次)、香港中文大学(15.12次)、香港理工大学(11.30次)、香港城市大学(11.83次)、南开大学(10.16次)、西安交通大学(10.43次)和中国科学院深圳先进技术研究院(10.48次)。高被引论文数量超过5篇的机构包括香港中文大学(9篇)、西安交通大学(6篇)、四川大学(5篇)和中国科学院深圳先进技术研究院(5篇)。

3 讨论

我国典型城市大致可以按生物医学工程领域基础研究实力分为3个梯队。北京和上海研究规模相对较大且高影响力论文相对较多,总体基础研究实力较强,这与两地高校资源分布密切相关[11-12]。北京共有高校93所,其中国家“双一流”高校占比26.6%,上海市共有高校64所,重点高校占比22.4%,两地高校分布密集,且综合实力强的机构较多。论文数量排名前50位机构中,有7家位于北京,其中清华大学、北京大学、中国科学院大学论文数量位列前10。北京众多研究团队在生物医学工程领域取得了突出的研究成果,比如,清华大学程京团队关于遗传性耳聋基因诊断芯片系统的研究项目荣获国家技术发明奖二等奖,廖洪恩团队成功研发世界最长显示距离的动态立体显像装置[13],北京大学任秋实团队在激光与光子生物医学与视觉科学领域的研究取得了突出成就[14-15]。论文数量排名前50位机构中,有4家位于上海,其中上海交通大学和复旦大学实力最为突出,上海交通大学陈亚珠团队率先突破“液电冲击波体外粉碎肾结石技术”,获国家科技进步一等奖,复旦大学宋志坚团队在医学图像处理与计算机辅助手术领域达到国内外先进水平[16]。不过,北京和上海的高被引论文比例不足1%,研究质量有待进一步提升。

广州、南京、成都、深圳、杭州、武汉、天津和重庆在生物医学工程领域基础研究实力居于第二梯队。这几座城市的高校资源虽不及北京和上海,但也较为丰富,除深圳外,其他几个城市的高校数量均居于全国前20位。位于上述城市的浙江大学、四川大学、中山大学等机构研究实力均较强。举例来看,四川大学近年来在骨组织工程、纳米生物材料及磁共振分子探针等领域研究均取得重大进展,其学术带头人张兴栋在组织诱导性生物材料领域表现出引领作用,并荣获Acta Biomaterialia金奖;中山大学周建华团队和吴钧团队分别在可穿戴生化检测材料[17]和治疗型生物可降解高分子材料[18]的研究中取得了一定进展。值得一提的是,深圳的高校数量虽然不多,但生物医学工程领域基础研究实力较强,尤其是中国科学院深圳先进技术研究院,其高被引论文数量和篇均被引频次均居全国前列,在高端医疗影像、康复工程以及医用机器人等领域取得了关键突破。处于第二梯队的这些城市虽不及北京和上海实力强,但也是我国生物医学基础研究的中坚力量,需以优势团队为依托,带动更多研究布局。

苏州、郑州、青岛、宁波和无锡在生物医学工程领域的科技论文产出较少,与这些地区的研究机构少有关。在这几个城市中,苏州独具特色,其GDP排全国第6位,并且在生物医药产值方面也处于国内领先地位,但其基础研究环节薄弱的问题较为突出。基础研究是决定科技创新深度和广度的关键要素,对于苏州这种产业端较强但基础研发端较弱的城市,一方面可以加强自身基础研究投入,另一方面可以加强与其他城市的合作,引进外地机构的基础研究成果在本地转化。

4 结论

在生物医学工程领域,北京和上海的研究规模相对较大,拥有众多实力突出的机构,且不乏高影响力成果,总体基础研究实力较强;广州、南京、成都、深圳、杭州、武汉、天津和重庆产出了一定量的研究成果,有个别实力突出的机构;苏州、郑州、青岛、宁波和无锡基础研究成果缺乏,实力突出的机构同样缺乏,整体基础研究实力较弱。