探索基于认证模式的高校课程思政设计

2021-06-15周立旻郑祥民陈圆圆

周立旻 郑祥民 陈圆圆

摘 要:围绕高校立德树人根本任务,全面落实“三全育人”,促进思政课程与专业课程同向同行,强化协同育人效果,是当前专业课程改革提升的重要环节。为了实现“溶盐于汤”“润物无声”的课程思政教学效果,设计一整套落实立德树人根本任务、符合各个专业特点的课程思政教学体系成为当前落实《高等学校课程思政建设指导纲要》最重要的环节。本文结合编制地理学类专业课程思政教学指南的实践,探讨构建一套基于专业认证模式,可评、可测、可复制的课程思政教学体系,服务高校课程思政建设。

关键词:课程思政;专业认证模式;一体化设计;地理专业

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,要用好课堂教学这个主渠道,各类课程都要与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。课程思政的理念也由此不断深入大学专业课教学。2020年6月,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》[1],全面推进高校课程思政建设。课程思政指以构建全员、全过程、全方位育人格局的形式推进各类专业课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,把“立德树人”作为教育根本任务的一种综合教育理念。以“课程思政”为引领,构建中国特色社会主义大学课程体系,是探索“知识传授与价值引领相结合”的有效路径[2]。

随着对全国高校思想政治工作会议、全国教育大会精神学习的深入,广大高校教师对课程思政已具有相当高的认同度,都在以不同的方法积极探索实践课程思政。教学实践过程中呈现出多样化的趋势,教学策略、手段、方法、内容等日趋丰富,这对于高校课程思政发展具有积极的效应。然而在实践过程中也呈现出教学目标参差不齐、课程间协同性差、缺少明确的评价标准与评价方法等现象,这些已成为当前课程思政亟待解决的问题。各专业急需围绕专业自身的特点和人才培养的目标,从顶层设计入手,构建特色化、一体化、分层次的课程思政教学目标、课程体系与评价方法,以此支撑教师的課程思政教学策略、方法的实践,服务高校的课程思政建设。

随着工程专业认证、师范专业认证等专业认证工作的深入开展,以“学生中心、产出导向、持续改进”为核心理念的认证模式已在相关专业的规范化建设中成功实施。以专业认证为抓手,工程类专业和师范专业形成了系统的可评可测的人才培养保障体系。本文以作者团队近年来在地理学类专业开展课程思政教学的实践、编著《地理学类专业课程思政教学指南》的思考和对地理学师范专业认证工作的体会,以地理学类专业为例探讨构建基于认证模式的高校课程思政教学实施的路径与原则。

一、地理学类专业课程思政的内涵

地理学是研究地球表层自然现象和人文现象的空间分布、相互关系及发展变化的学科,具有综合性和区域性等特点。地理学不仅研究自然地理环境的组成、结构、功能、动态及其空间分异规律,还研究人地关系及地域系统,兼有自然科学和人文社会科学的性质,在现代科学体系中占有重要地位,对解决当代人口、资源、环境和可持续发展等问题具有重要作用,与国家重大需求有密切的联系。地理学也是思政元素极为丰富的专业,开展课程思政有着天然的优势。任课教师大多承担着服务国家或地方发展的研究任务,从专业的角度对国家发展倾注深厚的感情。教学过程中大量的经典案例来自我国地理学家甚至是任课教师本人服务国家重大需求的科技成果,这些成为本专业课程思政建设最重要的基础。地理学类专业中的课程思政和专业素养是紧密融合、互为支撑的关系,专业知识为课程思政育人目标的达成提供最有效的支撑,课程思政元素的融入有利于激发学生对专业知识的兴趣。针对当下教育部推进的“六卓越一拔尖”计划,卓越拔尖的专业人才培养更需要课程思政的强大引领。

1.课程思政是落实“立德树人”根本任务的重要途径

新时代中国特色社会主义理论指导下的高校课程思政,要求落实“立德树人”根本任务。通过地理学类专业课程思政的建设,以专业的视野,强化人类与环境协调发展的生态文明理念,使学生具备家国情怀和国际视野,形成关注地方、国家和全球的地理问题及可持续发展问题的意识,深入领会构建人类命运共同体的战略思想;构筑严谨、认真、追求卓越的科学素养,不畏艰险勇攀科学高峰的勇气与地学野外精神;培养乐于分享、勇于担当、敢于牺牲的团队协作能力。

2.课程思政是地理学类专业人才培养的核心“助推剂”

地理学科的区域性特征落实在我国的地理学类专业人才培养中,集中体现在立足专业知识训练与家国情怀的结合。新时代人才培养过程中,学生的专业知识学习能力、外语能力等方面较以往均有了大幅度的提升,然而当前仍普遍存在学生专业学习热情不高、学习动力不足的问题,这严重阻碍了专业后备人才特别是拔尖人才的培育。我国地理学工作者长期以来紧密结合国家发展需求,将专业研究与国家重大需求紧密结合,取得了丰硕的成果,这些都会成为专业教学最优质的案例,同时也成为课程思政最生动的载体。在专业课程教学中融入这些案例不仅有利于专业知识的内涵扩展,更容易激发学生学习的热情与兴趣。课程思政对于专业人才培养,不仅是完成育人教学目标,也要能够有效促进专业学习。因此,通过地理学类专业的课程思政实践,我们认为课程思政与专业知识能力是伴随高校人才成长的一对“翅膀”,有了课程思政,专业才能飞得更高。

根据上述分析,课程思政是人才培养体系构建中极其重要的组成部分,思政元素与专业知识技能二者同向同行,全面服务于“三全育人”目标。同时地理学的学科特殊性,在课程教学内容、教学案例、教学手段上为开展课程思政都提供了丰富的支持。为了统筹课程思政教学资源,有效促进课程思政要素与课程体系、人才培养方案的系统融合,需要从顶层人才培养目标与毕业要求设计着手,构建整体性、一体化的课程思政教学目标,并以此为指导重构课程体系和教学资源,完善课程与人才培养评估体系。

二、基于认证模式的专业课程思政体系设计

1.专业认证模式对课程思政教学体系的支撑

源于美国的工程教育专业认证,于2006年引进我国并在工程专业领域开始试点,作为工程教育质量保证体系的重要组成部分[3]。目前在我国已经完成了近3000个工程专业的认证工作,对我国工程专业的国际化起到了关键推动作

用[4]。专业认证是以学生为中心,将专业培养目标、毕业要求、课程体系、课程建设与评估、人才培养质量评估、师资队伍、支撑条件等要素有机整合,以培养目标为牵引、系统建构毕业要求,全面指导课程体系建设、课程设计与人才培养质量的评估,并促成各个环节持续改进的闭环。鉴于专业认证在工程类专业领域取得的巨大成功,近年来专业认证率先向师范专业领域推广。在师范专业认证实践中,以专业培养目标和毕业要求为引领,以每一门课程的过程性考核构成课程的人才培养目标达成度评价,进而完成专业课程体系的培养目标达成度评价。在师范专业认证过程中,已明确将家国情怀、教师素养等专业思政目标融入人才培养目标,并体现在毕业要求、课程设置、课程建设、课程评估、人才质量评估等环节中。思政培养目标的达成体系在师范专业认证中成功的实践,为其他各类专业的课程思政建设提供了重要的参考。在师范专业认证中成功构建的思政培养目标达成体系,并结合专业认证的模式特性,为专业课程思政建设提供一套可一体化设计、分层次设定目标、整体性覆盖的顶层设计,为课程教学提供可实施、可评价的课程思政教学实践路线图,为其他各类专业的课程思政建设提供重要的参考。本文以地理学类专业的课程思政建设为例,阐述专业认证模式支撑下的课程思政建设途径。

2.基于认证模式的课程思政顶层设计

(1)课程思政培养目标的确立。地理学类专业的课程思政目标是地理学各专业培养与育人价值的概括性、专业化表述,是知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观“三维”目标的整合与提炼,是学生在以课程学习为主的第一课堂和社会实践为辅的第二课堂的学习中逐渐形成,并在未来服务社会发展、服务国家需求时所表现出来的必备的思想觉悟与道德品格、科学素养和专业关键能力。

育人育才培养总目标统领了整体的专业课程思政建设,对于课程体系建设和课程教学实施具有核心指导作用。然而根据认证模式从总体培养目标到课程体系建设还需依托更加具体、有可操作性的指标体系,认证体系中称为“毕业要求”。面向课程思政建设,本文中我们将用于具体实操的指标称为“思政目标达成指标”。对于地理学类专业的课程思政建设,我们尝试构建两级思政目标达成指标,具体见表1所列。

课程思政一级达成指标与国家对大学生培养过程中的思政素养要求相协调,具有明确的普适性,统领课程思政目标,在实践中我们将地理学类专业的课程思政一级指标确定为“家国情怀、学科素养、职业素养、团队协作和反思能力”。以5个一级指标为基础,结合地理学类专业的特色,确立了具体指导专业课程思政建设的二级指标,这16个二级指标成为设计专业课程思政体系、指导课程教学大纲编制、开展课程思政目标达成度评价的核心抓手。

二级思政目标达成指标的确定与专业的特色密切相关。通过对两极指标的深入探究,同时结合地理学类专业实际以及“三全育人”“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”等大学思政培养要求可以细致地分解到与专业培养过程紧密联系的各个环节。不是传统认识上的思政要素知识点在专业课程中的简单重复,而是将专业培养要求与思政培养元素融合,使专业课程思政目标更加丰富、明确,对课程教学设计更具有指导意义。

(2)基于课程思政目标的专业课程体系评价。地理学类专业课程分为必修和选修两类。专业必修课程一般包括四个模块,即基础通识模块、部门地理学模块、地理信息技术模块、地理实践模块。

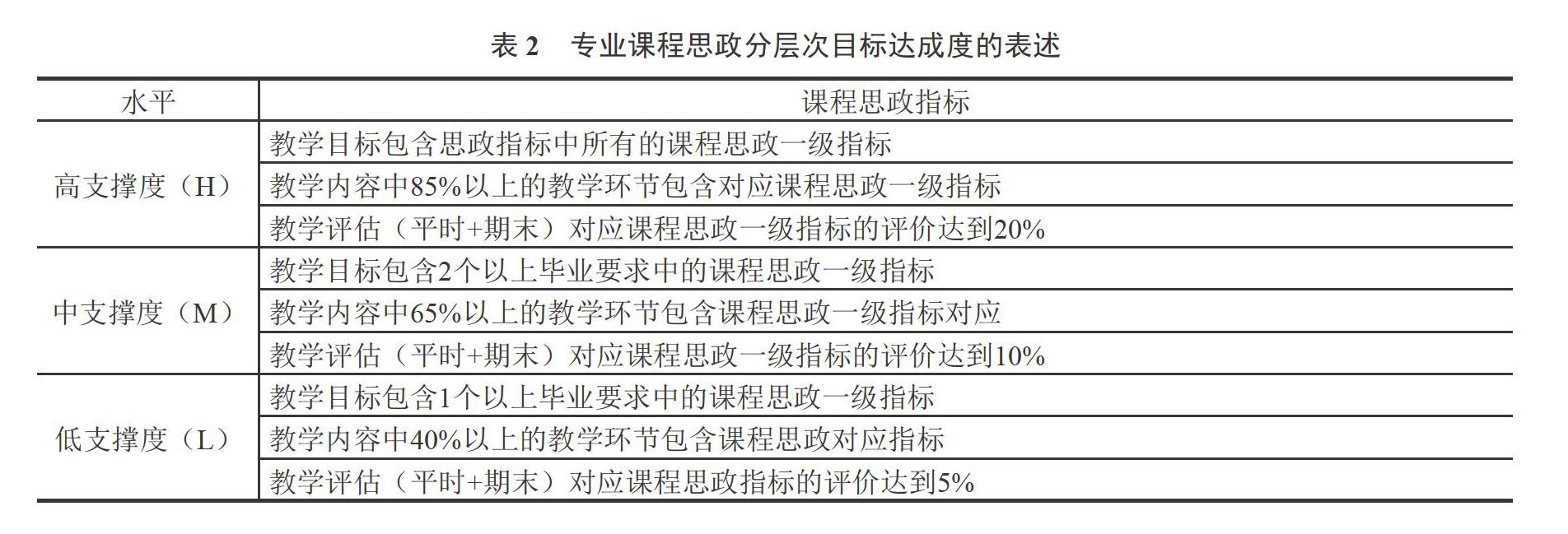

课程是达成课程思政目标的基础与抓手。基于地理学类专业课程思政的培养目标,对毕业要求中的思政环节进行细化与指标点分解。对照专业认证模式,根据围绕课程的教学目标、教学内容和教学评估三个指标确定其在课程体系中对应的思政目标达成度,一般可划分为高(H)、中(M)和低(L)三个支撑水平,每个水平的对应描述见表2所列。

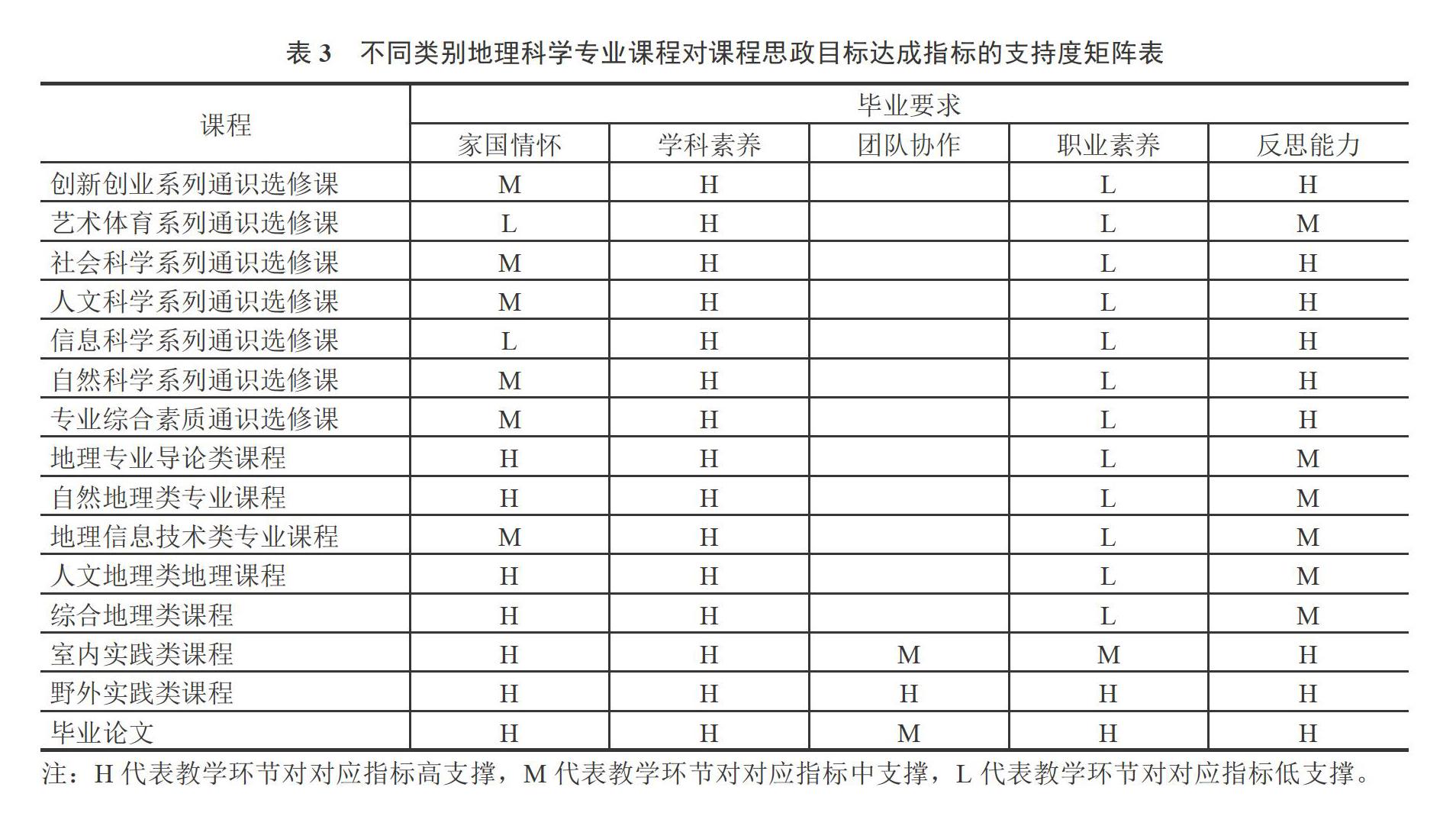

以此为根据,结合教育部高等学校地理科学类专业教学指导委员会颁布的地理学课程标准体系,将地理科学课程体系对思政环节的支持关系进行系统梳理,形成支撑关系矩阵表(见表3所列)。

通过认证模式可对课程体系中各个门类课程的思政教学目标支撑度进行评价,也能充分梳理和挖掘那些课程思政元素覆盖面最广和支撑度最高的课程,而这部分课程的建设也应该引起充分的重视。以地理科学专业为例,野外实践类课程对课程思政目标全面达到高支撑。地理学是一门极为强调野外实践教学的课程,强调“读万卷书,行万里路”。野外实践不仅是夯实专业基础知识的关键环节,同时也是促进课程思政目标全面达成的关键途径。选择典型的野外实践区域,促进学生深入认识祖国的大好河山、深入认识和体验祖国发展中遇到的切实问题,从专业的角度认识生态文明建设、“一带一路”倡议等重大方针的意义。在野外实践中,通过各类专业实践内容的开展,培养学生严谨细致、一丝不苟的科学精神,在跋山涉水、烈日暴雨间培养学生顽强的毅力与战胜困难的勇气。在野外实习过程中采取分组实习模式,这样有利于促进学生团结合作精神的形成。

根据课程思政目标达成指标的支撑度覆盖情况、支撑水平分布等,即可对整体课程体系的课程思政目标达成度水平进行评价,这也成为基于课程思政目标达成的课程体系调整的重要依据。参考认证模式中对课程体系与人才培养目标达成度的评价模式,以课程思政对目标达成指标支撑度评价为基础,我们尝试建立了课程体系对课程思政目标达成的支撐度评价(见表4所列)。

3.基于课程思政目标的课程教学设计与评价

(1)课程教学设计中的课程思政目标环节。以人才培养与课程体系的课程思政目标顶层设计为基础,为具体课程大纲的制定提供了方向。教学目标的确定除了专业理论、专业技能达成度目标外,必须根据课程教学内容和特色确定具体课程支撑的课程思政达成指标,并进一步根据课程体系中相关课程类别对应的思政目标支撑度要求,来确定每一门课程预设的课程思政指标的支撑度目标。同时对于具体课程,应根据自身的特点将课程思政指标分解到对应的教学内容和教学评价中,并具体指导课程各章节的课程思政教学环节设计。

对于地理学类专业来说,教学案例和课程作业是落实课程思政目标达成的重要环节。专业教师在日常的科学研究中积累了大量的科研实践案例,由于地理学研究具有服务社会的特性,因此这些案例也成为支撑课程思政最为有力的元素。在实际操作中,围绕专业课程思政目标,系统梳理、整合教学案例中的思政元素,我们遵循着“学科前沿、中国方案、学校贡献”这一原则,力求四分之一以上的案例来自本校研究工作中获得的重大成果(比如本校在河口海岸、城市地理、世界地理、城市气候等领域取得的成果),并围绕专业课程思政目标对案例进行细致分解。课程作业既是巩固学生专业知识学习的重要环节,也能通过反思提升课程思政目标的达成度,并实现课程思政教学目标的过程性评价。因此,在课程作业的设计中,要充分注意融入课程思政相关的元素。

(2)教学设计中的课程思政达成评价环节。在认证模式中的课程目标达成度评价是整个体系评价的基础,参照认证模式中课程目标达成度评价方法,我们尝试确立了课程思政二级指标达成度评价方案,具体如下。

课程思政二级指标达成度=平时表现比例*(分目标平时表现平均分/分目标平时表现总分)+平时测试比例*(分目标平时测试平均分/分目标平时测试总分)+期末考试成绩*(分目标期末测试平均分/分目标期末测试总分)

课程思政一级指标达成度=∑(相关二级指标达成度/100)/二级指标数量

通过具体每一门课程的思政目标达成度的定量评价结果,对照专业课程体系中对每一门课程预设的课程思政目标达标度,则可评估该门课程的课程思政教学目标完成度。在实际操作中,我们确定某一课程思政指标达成度达到0.9,则该门课程实现了对应指标的课程思政教学目标。

通过对培养方案中所有课程的思政环节达成情况进行汇总,当90%以上的课程实现了课程思政教学目标时,我们认为该专业的课程思政达到了优秀水平;当80%~89%的课程实现了课程思政教学目标时,我们认为该专业的课程思政达到了良好水平;当70%~79%的课程实现了课程思政教学目标时,我们认为该专业的课程思政达到了合格水平;当低于70%的课程实现了课程思政教学目标时,我们认为该专业的课程思政为不合格。

三、总结

本文以地理学类专业为例,探讨了基于专业认证模式的课程思政体系构建研究。当然基于认证模式构建课程思政体系,并非要将课程思政建设简单化、机械化。在这一模式规范下构建课程思政教学与评价体系,目的是为高校开展课程思政提供一条清晰的、从顶层设计入手与实施,易于操作和评估的实施路径。基于认证模式,可以形成大学的“思政培养目标—专业人才培养的思政目标—课程体系的思政达成目标—课程的教学目标”四个层次环環紧扣,一体化、整体性的课程思政实施路径,起到了纲举目张的效果,同时能够随着国家对大学生培养的思政要求的提升,及时进行调整,并顺畅迅捷地落实到具体课程的实践中。此外,以课程思政二级指标达成度评价为基点,层层递进,构建课程思政分层次的思政目标达成度评价体系,并以此构建分层次反馈体系,便于持续对课程思政融合教学方式、教学案例进行调整,持续提升课程思政教学目标的达成度。以认证模式构建课程思政建设,也不排斥任课教师发挥主观能动性,在总体育人目标的统领下,根据学科和课程的特点,发掘、补充、创设新的思政目标二级指标,丰富课程思政教学。同时该模式只是给出课程思政的实施、评价框架,明确了教学底线,在此构架下的教学策略选择、教学手段运用、案例应用、教学评价手段创新等还需要结合具体课程特点和教师自身的特长进行调整和完善,这些都给予教师充分的自由度,并为教学中的自主创新提供了保障。

参考文献:

[1] 教育部. 高等学校课程思政建设指导纲要[Z]. 2020.

[2] 虞丽娟. 用好课堂教学主渠道 从战略高度构建高校“课程思政”教育教学体系[J]. 上海教育,2017(3): 6-7.

[3] 吴启迪. 中国高等教育评估体系的构建与完善[J]. 教育发展研究,2009(3):44-47.

[4] 孙娜. 我国高等工程教育专业认证发展现状分析及其展望[J]. 创新与创业教育,2016,7(1):29-34.

[责任编辑:余大品]