西昌米市盆地七里坝构造奥陶系大箐组油气前景

2021-06-14郎悦竹叶玥豪邵红君田小彬宋金民徐宏远

郎悦竹, 孙 玮, 叶玥豪, 邵红君, 田小彬, 丁 一, 宋金民, 徐宏远

(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都 610059; 2.大庆油田勘探开发研究院,黑龙江 大庆 163712)

近年来四川盆地在海相碳酸盐岩地层中发现多个较大规模整装气藏[1-4]。西昌米市盆地与四川盆地相邻,具有相似的大地构造背景,应具备一定的油气勘探远景[5-11]。但米市盆地(面积约 6 000 km2)内仅有4口井钻揭上奥陶统大箐组,即QB1井、XD1井、XD3井和PG1井,测试均未获工业气流。米市盆地边缘温泉井所钻的ZK5井在中侏罗统新村组测试见气,表明具有一定的油气勘探前景。钻井揭示米市盆地七里坝构造地下结构复杂,地震预测深度也与实钻出入较大,反映米市盆地油气地质条件不明,特别是盆地内有效烃源岩分布、生储盖组合条件、有利储盖组合发育区及有利勘探层系等需进一步落实[12]。本文综合应用野外露头、测井、岩心等资料,结合区域地质背景,对盆内七里坝构造的烃源、储层、保存与圈闭条件进行深入研究,探讨深层大箐组的油气勘探前景。

1 区域地质概况

西昌盆地位于四川省凉山彝族自治州境内,包括西昌市、喜德县、普格县、昭觉县、越西县等,为南北向展布的狭长构造盆地;西以安宁河断裂为界,东界可达峨边断裂,南界为则木河断裂,向北延伸至大渡河附近;位于扬子准地台西侧,横跨康滇地轴和凉山台拗2个Ⅱ级构造单元[12]。西昌盆地为覆于较活动结晶基底上的较大型盆地,面积约为 16 000 km2,是由米市盆地、甘洛盆地、麻姑山盆地、昭觉盆地和美姑盆地组成的残留盆地(图1)。其中改造程度相对较弱、规模最大的是米市盆地,面积约为 6 000 km2。

图1 西昌盆地大地构造位置及地质略图Fig.1 Tectonic location and geological outline map of the Xichang Basin

根据米市盆地XD1井、XD3井和PG1井的钻探资料,结合野外露头分析表明,米市盆地的地层较齐全,其深部为双重基底结构,下部为太古界-下元古界结晶基底,由康定群及其相关岩群组成;上部为中上元古界的褶皱基底,由会理群及其相关岩群组成。上震旦统灯影组至白垩系与四川盆地可以对比,表明米市盆地属于扬子地块的一部分。其中寒武系为一套稳定沉积地层,在后期的构造改造过程中,盆地的西部遭到剥蚀,但仍有残留;奥陶系-志留系向西部逐渐尖灭;全区广泛缺失泥盆系-石炭系;区内二叠系逐渐向西尖灭,有玄武岩分布;缺失中下三叠统,上三叠统-侏罗系、白垩系厚度较稳定,分布较广。

因盆地内钻井都没有完整的目的层资料,因此综合利用XD1井、PG1井和XD3井以及露头资料对大箐组和下志留统龙马溪组的岩性和特征进行分析(图2)。大箐组全盆地内分布,厚约350 m,以砂屑白云岩、晶粒白云岩为主,溶蚀孔洞局部发育;下部为浅灰、深灰色厚层-块状细-中晶白云岩、白云质灰岩,风化后呈砂糖状结构,是良好的储层;上部颜色渐深,为灰色、灰黑色白云质灰岩与灰岩,有时近顶部间夹粉砂岩、页岩。

图2 米市盆地南段大箐组-龙马溪组综合柱状图Fig.2 Comprehensive lithological histogram of the Daqing Formation-Longmaxi Formation in the southern segment of Mishi Basin

研究区内四开断裂以西的龙马溪组与下伏地层不整合接触,在四开断裂以东的龙马溪组与下伏地层整合接触,故龙马溪组在米市盆地的分布总体受康滇古隆起、滇中古隆起和黔中古隆起共同控制而向西和西南尖灭,表现为东厚西薄的特征。研究结果表明米市盆地龙马溪组分布较局限,主要分布在盆地的东南部,向西及西北削截尖灭,厚度0~110 m。通过露头剖面、XD1井和PG1井的钻井资料研究发现,米市盆地龙马溪组主要岩性为粉砂质页岩、粉砂岩等,底部为一套黑色含粉砂质页岩,向上为浅灰色钙质页岩夹泥质灰岩。

2 七里坝构造特征及演化

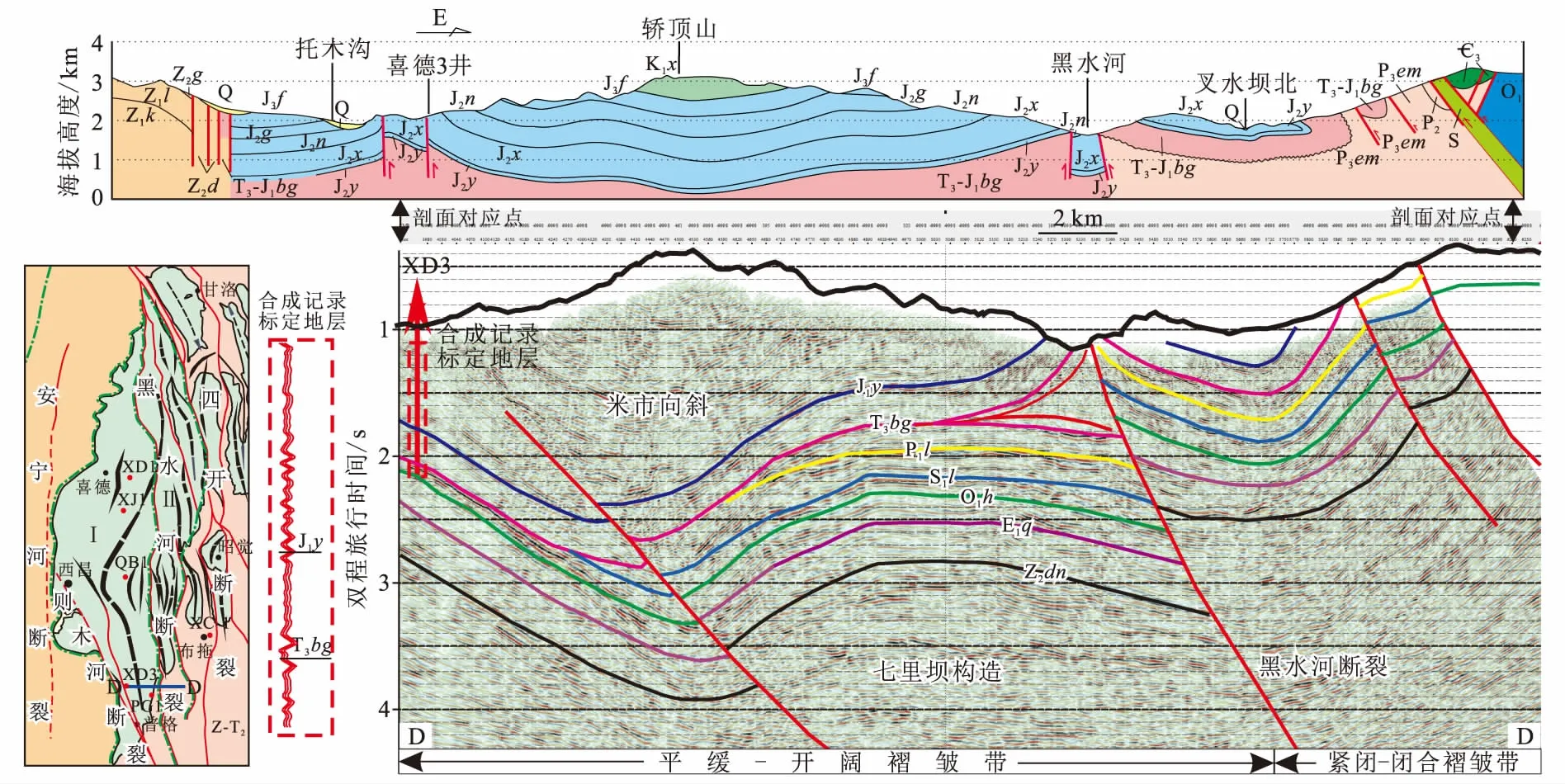

米市盆地总体是自东向西挤压形成的,黑水河断层以东至四开断层东部为基底卷入的厚皮推覆构造,黑水河断层以西形成的背斜断弯构造是较为完整的紧闭褶皱,盆地内部多为基底卷入与断弯褶皱的组合模式,而靠近盆地西缘多为断弯-断滑褶皱样式(图3)。西昌-喜德地区东西方向的构造经历了一个紧闭褶皱-平缓开阔褶皱-紧闭褶皱的过程,其挤压强度逐渐减弱,形成了东部构造和断层发育程度远胜于西部的格局。结合地表与地腹的构造分析,米市盆地内部的构造样式主要为挤压冲断构造,具体可以分为基底卷入型构造和断弯-断滑复合型构造两大类。其中在米市断层控制下的基底卷入构造即为七里坝构造,于米市断层与黑水河断层之间,由米市断层和黑水河断层直接控制,自东向西逆冲,上盘整体逆冲上升,在断层上盘形成较完整的圈闭,为断层向上发展过程中形成的褶皱形态。

图3 过XD3井地震剖面及地表地质剖面图Fig.3 Seismic profile and surface geological section of Well XD3

古生代,研究区构造运动是以拉张作用为主,因而先形成早震旦世的裂谷盆地并伴有岩浆喷溢[12]。晚震旦世和寒武纪研究区发生广泛的海侵,尤其是晚震旦世海侵最广[12]。因此除震旦系是在前震旦系变质基底上广泛沉积的第一个盖层外,寒武系、奥陶系、志留系等地层在研究区应广泛分布,其地层特征与川南是可以对比的。

受海西运动Ⅰ幕-滇黔桂上升运动影响,研究区与上扬子海盆西部一起上升为陆地,并遭受长期风化剥蚀,除局部断陷存在泥盆系外,广泛缺失泥盆纪-石炭纪沉积[12]。

早二叠世开始,随着全球海平面上升,该区东部相继淹没,开始沉积下二叠统[12]。从早二叠世末期开始的东吴运动在研究区的活动比较强烈,主要表现在地壳抬升和强烈的拉张作用,断裂活跃,因而沿深大断裂发生大范围的陆相玄武岩喷溢活动[12]。玄武岩喷发具多期、多旋回特征,并集中分布于大断裂两侧。由于本区西部古陆区继续抬升,玄武岩溢流可能只到达黑水河断裂两侧附近地带[12]。QB1井和PG1井均钻遇玄武岩,而XD3井未钻遇玄武岩,可能与之有关。

晚三叠世前研究区可能并未沉降,区内没有早中三叠世的沉积,表明该阶段处于隆升过程,无沉积或沉积物被剥蚀殆尽。

晚三叠世的中晚期,受安宁河断裂的控制,西昌地区重新沉降接受沉积,成为当时的沉积中心,沉积了白果湾组,与四川盆地内的上三叠统须家河组第三段基本相当。

早侏罗世至早白垩世,继承了晚三叠世的基本轮廓,沉积一套内陆河湖相红色砂泥岩。

晚白垩世,本区再次沉降形成湖泊,盆地仅限于米市盆地范围。

古近纪时,东西方向的挤压应力加强,造山带进一步隆升,盆地范围缩小,整个盆地进入了残余盆地发展阶段。

喜马拉雅期,印度板块向北与欧亚板块叠置,使得青藏高原不断隆升,而底部物质向南东方向流动形成的挤压力,使得断层产生扭动,形成许多压扭性盆地[13-15]。这表明盆地内多形成以北东向的逆断层为主。区域内三叠系以下的岩性多为灰岩、白云岩、碎屑岩、砾岩、玄武岩,这些岩性多为脆性地层,无滑脱界面,容易发生破碎。

3 油气地质特征

3.1 龙马溪组烃源岩

米市盆地龙马溪组烃源岩主要为发育于龙马溪组下段的黑色页岩和深灰色泥岩,有效烃源岩厚度一般在5~20 m,北东较西部发育,呈现出西部薄北东厚的特征。烃源中心厚度约20 m,位于昭觉以北的广大地区(图4)。研究区龙马溪组有机碳质量分数(wTOC)一般在0.07%~5.1%,平均为1.47%;西昌盆地东北部龙马溪组有机碳质量分数相对较高,为2.0%左右,明显高于盆地的西南部。据钻探资料,XD1井wTOC>0.5%的烃源岩厚度为18 m,PG1井wTOC>0.5%的烃源岩厚度约为8 m。

图4 米市盆地龙马溪组烃源岩厚度等值线图Fig.4 Isopach map of Longmaxi Formation source rock in Mishi Basin

据龙马溪组野外露头、钻井资料分析,这套烃源岩条件较差,作为有效烃源岩的泥岩厚度较小。由于盆地西部龙马溪组遭受剥蚀,因而分布受限;但其烃源岩品质较好,具备生烃物质基础。且区内断裂发育,烃类可通过断层直接运移至大箐组白云岩中,形成上生下储(旁生侧储)式成藏模式[16](图5)。

图5 米市盆地成藏模式剖面图Fig.5 Model of the hydrocarbon accumulation section in the Mishi Basin, Xichang

3.2 大箐组储层特征

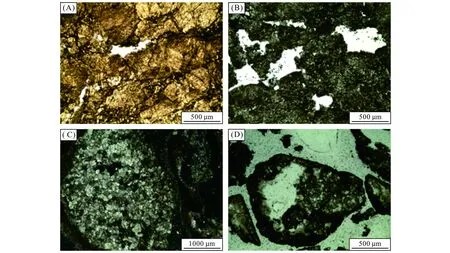

西昌盆地大箐组的储集岩性主要为白云岩,以灰白色为主[16]。根据岩心及镜下特征,可划分为泥晶白云岩、纹层状泥晶白云岩、密细纹层状白云岩、砂屑白云岩、砂质白云岩、云质砂岩等。其中泥晶白云岩中白云石的体积分数>95%,含有少量泥质,岩石致密、结晶程度低,储集空间不发育,储集性较差;纹层状泥晶白云岩中裂缝较发育,在后期硅化以及充填作用下,局部可见石英充填;密细纹层状白云岩微生物含量较高,为蓝细菌席生长、钙化形成;砂质白云岩主要矿物成分为白云石,石英多呈星点状分布,局部见石英斑晶,周围分布小的石英颗粒,可见明显的两期石英,分选性较差、中等磨圆度,表明其多形成于水动力较强的潮间带下部以及浅水台地内;云质砂岩中主要矿物成分为石英,体积分数约70%,分选性中等,磨圆度较差,成分成熟度高。

据露头观察和钻井资料显示,大箐组白云岩各类溶蚀孔洞十分发育。研究区内大箐组区域变化较大,主要在甘洛、越西至普格、会东间呈南北方向展布,沿黑水河断层及XD1井为一套镁质碳酸盐岩。下部为浅灰-深灰色白云岩、白云质灰岩,有时含硅质团块,风化后则表现出砂糖状结构,俗称为“砂糖状白云岩”,是一套良好的储层;上部为深灰色-灰黑色白云质灰岩、灰岩。大箐组厚度整体呈现出北东厚、南西薄的趋势,其中洛乌沟剖面最厚,厚度为472 m,新基姑剖面部分达352.9 m。根据钻井资料,XD1井大箐组厚度为340 m,XD3井大箐组厚度为105 m,为灰色-深灰色泥晶、粉晶白云岩,中部夹灰色泥晶、粉晶灰质白云岩,与下伏地层巧家组整合接触。其中XD1井大箐组岩性主要为细-中晶白云岩,具晶间孔、晶间溶孔、晶内溶孔、溶缝,溶解缝、构造-溶解缝、缝合线(图6)。如在盆地北部的新基姑剖面,见大箐组灰白色中-厚层状白云岩的溶蚀孔洞大量发育,孔洞直径可达1~3 cm,且多被半充填,充填物为亮晶方解石。XD1井和XD3井大箐组重结晶强烈,孔隙类型单一,储集空间为后期晶内孔、晶间孔、溶蚀孔洞,见有鞍形白云石充填。新基姑剖面大箐组与XD1井、XD3井类似。大箐组优质储层受埋藏白云石化和埋藏溶蚀改造强烈。PG1井大箐组主要为晶粒白云岩,成像测井见孔洞发育;试油井段的深度分别为2 160~2 162 m, 2 184~2 188 m, 2 198~2 217 m,厚度28.00 m;试油结果折算平均水产量167.4 m3/d,从而进一步证实大箐组晶粒白云岩具有很好的储集性。

图6 米市盆地大箐组储层显微特征Fig.6 Microscopic characteristics of Daqing Formation reservoir in Mishi Basin (A)晶间溶孔,XD3井,深度2 580 m,单偏光; (B)粒内溶孔,XD3井,深度2 625 m,单偏光; (C)微晶白云 石,白云石颗粒,PG1井,深度2 195 m,正交偏光; (D)微晶白云石,溶蚀孔,PG1井,深度2 210 m,单偏光

根据野外样品的物性特征和XD1井、XD3井的钻井物性资料对比,观察到的孔缝发育情况一致,在新基姑剖面、新建乡剖面、XD1井、XD3井,大箐组的孔隙度、渗透率数据比较接近。新基姑剖面和新建乡剖面大箐组样品孔隙度为0.59%~5.05%,平均为1.36%;渗透率为(0.002 3~3.2)×10-3μm2, 平均为0.37×10-3μm2。XD1井和XD3井大箐组样品孔隙度为0.7%~2.82%,平均为1.31%;渗透率为(0.000 29~3.5)×10-3μm2,平均为0.23×10-3μm2。大箐组孔隙度与渗透率的相关性较差。西昌盆地大箐组属于低孔、低渗,局部存在相对高孔渗层段。

综上所述,大箐组储层以晶粒白云岩为主,孔隙度和渗透性较好,各类溶蚀孔隙发育,主要有晶间孔、晶间溶孔、铸模孔、粒内溶孔,裂缝比较发育。镜下可见晶间孔,野外可见溶蚀孔洞与裂缝,其白云岩储层的基本特征与四川盆地龙王庙组的白云岩储层特征具有一定的相似性[17-18]。经分析,大箐组晶粒白云岩具有一定的储集性[16],推测米市盆地大箐组白云岩储层有利区主要分布在盆地的西部和北部,储集类型为裂缝-孔洞型。

3.3 盖层及保存条件

七里坝构造大箐组上覆直接盖层为龙马溪组,岩性以黑色笔石页岩夹泥灰岩为主,其与大箐组砂屑白云岩、晶粒白云岩存在明显的不整合分界面。该套页岩厚度普遍大于20 m,平面上稳定分布,既是区内重要烃源层,也是良好盖层,对下伏大箐组白云岩储层具有一定的封闭作用。

四川盆地天然气保存条件较好,一个非常重要因素是普遍发育区域盖层——中下三叠统膏岩层[19-21]。与四川盆地对比,米市盆地由于早中三叠世隆升阶段的构造西高东低,大部分地区缺失中下三统膏盐岩这套区域性盖层;但巨厚的上三叠统陆相泥质岩所形成的区域性盖层较好,故七里坝构造具有较好的区域性封盖能力。

七里坝构造的构造平缓,未见通达地表的断层,并且有巨厚的陆相泥质岩盖层发育,具备较好的保存条件。构造作用对该区油气保存条件影响较弱,除西部有多个不整合面,无深大断裂,可以说是米市次盆地中保存条件最好的构造单元。

3.4 圈闭特征

据以往成果分析,西昌盆地油气成藏的关键期在晚侏罗世—早白垩世,构造圈闭的形成在晚白垩世[9,22-25]。而七里坝构造位于研究区中南部,位于盆地的沉积中心,地表出露白垩系和侏罗系飞天山组,南北长近60 km,东西宽约15 km,为西陡东缓、东翼较复杂的复式背斜。地面断层发育,主要受黑水河断层和米市断层所控制,为晚白垩世形成的断背斜。其背斜形态可靠,闭合面积较大,且纵向上目的层较多,志留系向西尖灭在该背斜的西翼部,有利的含油气地层组合较多,能形成背斜、地层及不整合油气藏。但背斜东翼断层可通达地表,对油气保存不利。七里坝背斜内断层未破坏其圈闭形态,对圈闭内的油气未破坏,断层仅切割了最低圈闭线,因此背斜顶部油气藏保存条件存在。据钻井资料分析,在白果湾组有少量油气,说明该背斜仍有勘探前景[12]。

4 结 论

a.米市盆地龙马溪组烃源条件较差,表现为东厚西薄,作为有效烃源岩的泥岩厚度较小。但七里坝构造地区龙马溪组烃源岩发育且品质较好,具备生烃物质基础,可为大箐组白云岩提供良好烃源与直接盖层;且断裂发育,烃类物质可通过断层垂直运移至大箐组白云岩中,形成上生下储的成藏模式[16]。

b. 西昌盆地大箐组白云岩厚度大,在平面上连片分布,发育大套厚层白云岩,储集空间以晶间溶孔和大型的溶蚀孔洞为主,平均孔隙度为1.36%,平均渗透率为0.37×10-3μm2,储集类型为裂缝-孔洞型,储层相对发育。米市盆地七里坝构造大箐组油气地质条件相对有利,具备较好的油气成藏条件。

c. 西昌地区米市盆地七里坝构造形成较早,圈闭落实[26],断层相对简单,未见通达地表的断层,构造平缓,巨厚的陆相地层发育,保存条件相对较好,具备聚集油气的条件。