汉语方言的“子”缀小称

2021-06-09刘大伟

刘大伟

(韶关学院文学与传媒学院,广东韶关,512005)

一、“子”缀小称的构成类型

汉语方言的“子”缀小称类型丰富,主要可以分为以下几种形式。

(一)“A+子”

(1)安徽皖北(侯超,2013):鲤鱼拐子小鲤鱼∣鲫鱼壳子小鲫鱼∣手巾捏子[1]。

(2)安徽定远(岳秀文,2010):珠珠子∣兜兜子肚兜∣顶顶子顶针儿[2]。

(二)“A子子”或“A子子子”

“A子子”,就其内部结构而言,这种形式是偏正式合成词后加“子”缀的形式,即“A子1+子2”两个“子”连说,“子1”是词根,表达的是“颗粒状物体”的实义,读原调,是词根,“子2”读轻声,是表小的词缀。“A子1”一般也表示较小的事物,在其后加“子2”更加强调了“小”义。例如:

(3)湖南益阳(徐慧,2001):弹子子小玻璃球∣眼珠子子眼珠球儿∣石子子石子儿∣盐子子盐粒∣算盘子子算珠儿[3]。

(4)广西全州(唐昌曼,2005):子子[tsæ24tsæ]用在动物或植物名后,表示幼崽或果实。例如:牛子子小牛∣猪子子小猪∣鸡子子小鸡∣鸭子子∣竹子子∣豆子子∣落花生子子[4]。

一些名词表示最小的时候,名词后可附加“子子子”,构成“名词+子子子”的形式,最后一个“子”读轻声。

(5)陕西商州(王三敏、杨莉,2010):石头子子子[ʂ35tou21ts53ts53ts0]最小的石头、沙子子子[sA53ts53ts53ts0]最小的沙粒[5]。

(6)甘肃酒泉(孙占鳌、刘生平,2013):茄子子子子茄子的种子∣石头子子子最小的石头[6]。

(三)子变音

子变音主要表现为“子”变调和“子”变韵两种形式。

(7)福建浦城山下(秋谷裕幸,2015):“子”表小称发生变调,子变为[te21]或[te0]。例如:

a.□蟆子[dza22ma22te21-0]小青蛙∣刀子[tao55te31-0]小刀∣鸭子[a214te31-0]小鸭子。

a例“子”变为轻声,b例“子”变为21调。

(8)江西石城(温昌衍、温美姬,2004):含有“细小”义的词语,其最后音节的韵母末尾带有[t]尾,温昌衍认为石城高田话的小称音变其实是“子”的音变形式,即方言中相当于普通话“子”缀与前一语素的合音音变。小称音变体现为“子”变韵。例如:鸡大鸡[kie43]—鸡[kiet43]小鸡∣猪大猪[ts43]—猪[tst43]小猪∣间[kan43]大房间—间[kant43]小房间∣枪[tsi43]真枪—枪[tsit43]玩具枪[8]。

二、“子”缀小称的方言分布

“子”缀小称在汉语方言中的分布非常广泛。主要分布在非官话方言区的客家话、赣语、粤语、闽语、湘语、晋语和土话中,官话方言中主要分布在江淮官话和中原官话,西南官话也有一定分布。

首先来看“子”缀小称在官话方言中的分布:

江淮官话

(9)江苏高邮(姚亦登,2008):叶贴子蝴蝶∣叽溜子知了∣鼻涕虫子蜒蚰∣刀螂子螳螂[9]。

(10)江苏泗洪(周琴,2007):嘴子壶或者瓶等物体的嘴儿∣沟子小沟∣刀子小刀∣路子小的纹路、水子汁儿[10]。

中原官话

(11)山西新绛(翟维娟,2015):车子自行车∣盆子小盆∣盘子小盘∣罐子小器皿[11]。

西南官话

(12)湖南安乡黄山头(李绍群,2011):烟嘴子∣鞋带子∣菜叶子∣索子细绳子∣缸子喝水用的小缸子[12]。

(13)湖北仙桃(陈秀,2015):雪子子雪花∣窗子子窗户∣玻璃子子破碎的玻璃∣刷子子刷子∣豌豆子子∣谷子子[13]。

再来看一下在非官话方言中的分布:

赣语

(14)江西南昌(熊正辉,1979):三四个子人∣几块子钱∣几回子∣个把子月∣寸把子[14]。

(15)江西新干(王柔曼,2015):石子体积较小的石头∣芋子芋头上生出的圆圆的小芋头[15]。

(16)安徽宿松(唐爱华,2005):石头子小石子儿∣瓦片子细碎瓦片∣土巴子细碎的泥土∣夹粑子细小的米粉面粉疙瘩∣眼珠子眼球∣拳头子小拳头,一般指胎儿、婴儿的拳头[16]。

客家话

(17)福建宁化(张桃,2004):碗子小碗∣刀子小刀∣饼子小圆饼∣丸子小丸子[17]。

(18)江西遂川(胡秋平,2015):刀子小刀∣石子小石头∣镯子手镯[18]。

粤语

(19)广东阳江(冼文婷,2016):红红子∣甜甜子∣热热子∣高高子[19]。

(20)广东四邑(甘于恩,2002):用于瓜果蔬菜类的籽粒或单瓣,如“瓜子”(瓜果中的籽)∣“蒜子”(单个的蒜瓣)[20]。

闽语

(21)浙南闽语(温端政,1958):表示植物的种子或小动物的卵。如:麦子麦的种子∣橘子橘的种子∣鱼子鱼的卵∣蝨母子蝨的卵[21]。

(22)福建连城(项梦冰,1997):竹毛竹—竹子小竹子∣树大树—树子灌木∣柑柚子—柑子柑橘∣米—米子碎米粒儿∣铳鸟枪—铳子一种竹制儿童玩具∣手帕毛巾—手帕子手绢[22]。

湘语

(23)湖南长沙(鲍厚星,1999):萝卜子子萝卜籽儿∣白菜子子白菜籽儿∣木子子乌柏树的果实,可榨油∣棋子子棋子儿∣沙子子沙粒儿∣雪子子雪珠儿[23]。

(24)湖南衡阳(李永明,1986):点点子∣片片子∣粒粒子∣格格子∣下下子∣刻刻子[24]。

晋语

(25)陕西榆林(郭宇丽,2012):酒盅子∣针尖子∣灯捻子∣麦茬子∣牛面子牛犊∣雪脖子下大雪之前先下的小雪珠儿∣海子内陆小湖泊∣蚂蚁子蚂蚁[25]。

(26)河南安阳(崔闪闪,2014):刀子∣羹子∣勺子∣椅子∣杯子∣盒子∣颗星子∣点子[26]。

土话

(27)湖南泸溪李家田乡话(邓婕,2017):车子小孩玩的车∣粉筛子孔非常小∣索子细小的麻线编制而成∣凉杠子冬天在屋檐上看到的细小物∣毛棚子相对房子来说较小[27]。

(28)湖南嘉禾(卢小群,2010):指人时指卑微渺小或轻贱之义。如:疯子∣婊子∣寡婆子∣聋子∣驼子∣麻子∣癫子[28]。

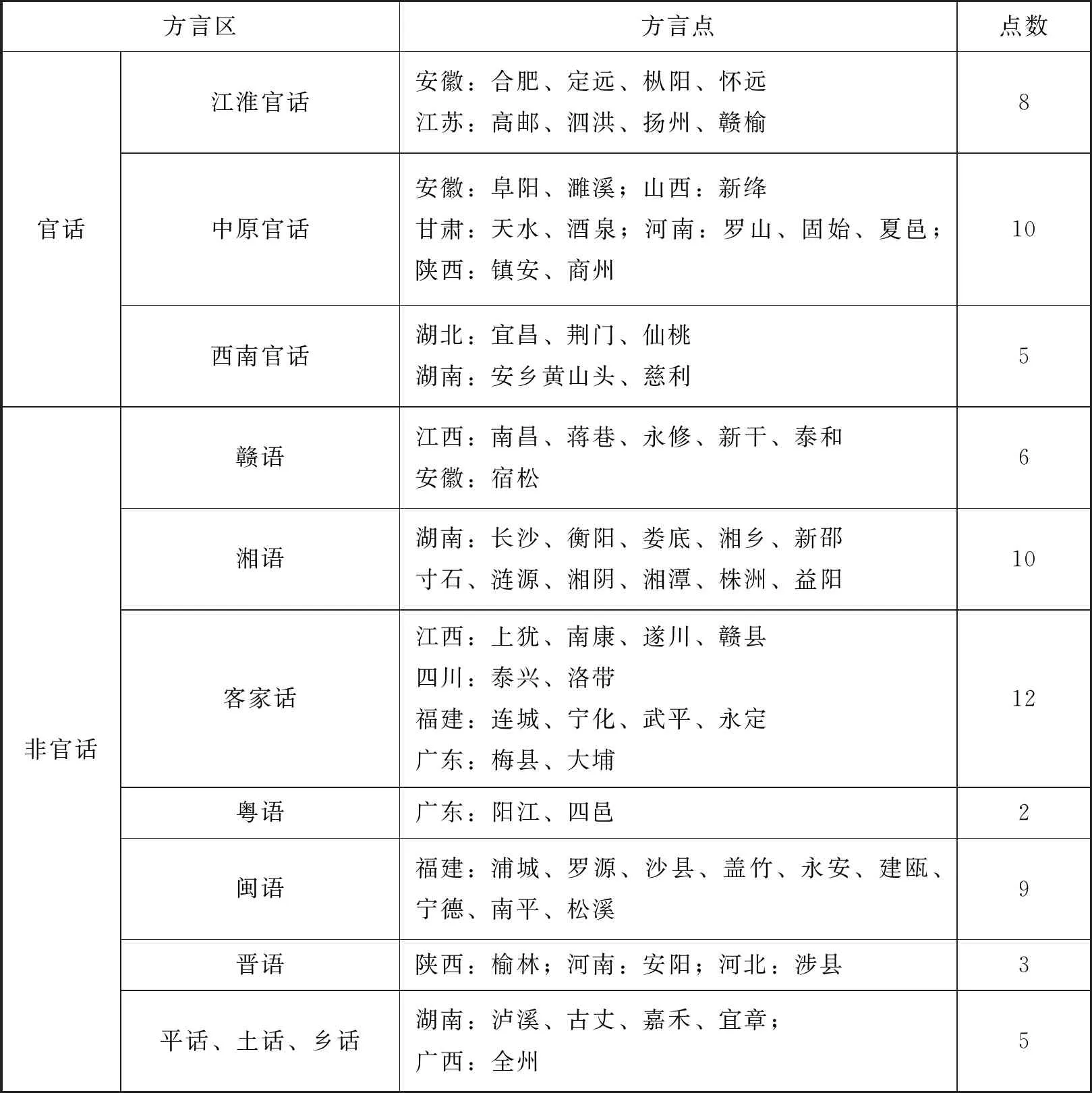

我们将“子”缀小称总体分布做了统计,具体情况如表1所示:

表1 汉语方言“子”缀小称总体分布

从上表统计可以看出,“子”缀小称在汉语方言中的分布地域非常广泛。其中,官话方言主要集中在江淮官话、中原官话区,少量集中在西南官话区。非官话方言区的分布较为普遍,客家话、湘语有较多分布,闽语、赣语、平话土话乡话次之,粤语分布较少。

三、“子”缀小称的语法意义

由于小称也是一种“小量”。本文从“表量”和“表情”两个方面考察小称的语法意义。

(一)物量

1.用来表示体型较小的动植物或动植物的幼崽、果实

(29)江苏扬州(陈晨,1981):蝴蝶子∣公鸡头子∣黄鼠狼子∣砖头子[29]。

(30)湖南安乡黄山头(李绍群,2011):鸡子∣猪子∣狗子∣猫子∣蚂蚁子∣麻雀子[30]。

(31)福建宁德(陈丽冰,2012):鱼子鱼卵∣虾子虾卵∣菜子蔬菜的种子∣蒜头子蒜瓣[31]。

2.用来表示体积不大、细小的事物

名词词根是成词语素,可以单说,表示通称或该物的大者,附加上“子”尾后,使整个名词增加了小称意义。例如:

(32)河南夏邑(杨根增,2009):绳粗大的绳—绳子细小的绳儿∣板较大的板—板子较小的板∣车较大的车—车子较小的车[32]。

(33)甘肃酒泉(孙占鳌、刘生平,2013):缸缸子喝茶用的∣碗碗子孩子吃饭的小碗儿∣盆盆子∣刀刀子∣虫虫子∣棍棍子[33]。

(34)江西南康(刘汉银,2006):当“子”前面的语素是指一些物体的首、尾、枝节等突出部分时,就含有“小”义。如:粉笔头子∣松鼠尾子∣番薯根子[34]。

(二)数量

这一形式出现在数量结构中,表示主观上认为小或少,具有减势功能。

1.数词+量词+子

(35)福建连城(项梦冰,1997):一碗子∣几头子∣三块子∣两个子

一碗子饭那角食得饱。a3那么一小碗饭哪儿吃得饱哇。

几头子菜消得几多水。a3那么几颗菜用不了多少水[35]。

(36)福建武平(练春招,2000):几块子∣几个子∣几间子∣几斤子∣几头子∣几条子[36]。

2.数词+量词重叠+子

(37)皖北濉溪(郭辉,2007):一点点子∣一粒粒子∣一星星子∣一丝丝子∣一捆捆子∣一丁丁子[37]。

(38)湖南株洲(言岚,2002):一点点子∣一下下子。如:

他一下下子就回。他马上就回,表时间极短。

姆妈有一点点子脑壳痛。妈妈有一丁点儿头疼,表疼痛轻微[38]。

3.量+把+子

(39)江西蒋巷(谢留文,1991):个把子∣斤把子∣年把子∣个把子。如:

我礼拜日里钓到了斤把子鱼。我星期天钓到了一斤左右的鱼。(数量不算多)

这根木头有丈把子长。这根木头有一丈左右长[39]。(不算长)

(40)江西上犹(刘纶鑫,1991):表示说话人在感情上认为数量太少,不值什么。如:

介把子人做得了咁多事?一个人哪里干得了这么多活儿?

买斤把子菜还要带篮去装?买一斤菜还要带菜篮子去盛?

该碗把子饭够得佢食?这一碗饭他怎么够吃?[40]

(三)动量

黏附于动量性成分后,表达动作的轻微,时间的短暂,其实表达的也是一种量少的意义。

(41)江西永修(郝玲玲,2009):看下子∣问下子∣走下子∣晒下子∣洗下子[41]。

(42)湖北宜昌(曾立英,2002):想下子∣坐下子∣玩下子∣躺下子∣乐下子[42]。

(四)性量

1.AA子

黏附于单音节形容词重叠形式后,表示程度轻的语法意义,相当于“有点儿A”。

(43)广东中山(甘甲才,2003):形容词重叠加“子”尾,程度减弱。如:冷冷子有点冷∣傻傻子有点儿傻∣烧烧子有点儿热∣嘛嘛子情况一般,不好不坏,还可以[43]。

(44)福建武平(练春招,2000):红红子个花有点儿红的花∣薄薄子个纸有点儿薄的纸∣短短子个索有点儿短的绳子∣烧烧子个饭有点儿热的饭∣新新子个衫有点儿新的衣服[44]。

(45)福建永定(黄雪贞,1982):加上子尾后,语气就显得比较客气。如:慢慢子行∣静静子听∣好好子写∣轻轻子放[45]。

2.指示词+形容词+子

(46)江西南昌(熊正辉,1979):“这+形+子”,“子”表示程度轻。如:这高子∣这热子∣那远子∣那重子∣几胖子∣几大子[46]。

(47)江西永修(郝玲玲,2009):“箇/许/讲/狠+单音节形容词+子”,“箇”“许”“讲”“狠”为表示程度的指示代词,相当于普通话的“这么/样”“那么/样”,用于这一形式的单音节形容词一般表示积极意义的“大、高、长”一类。这一结构不加“子”前可单用,表示程度重,加“子”后则表示形容词性状的程度低,还有比较的意味。例如:

a.箇个箱子箇/讲重,渠肯定拿不起。这个箱子这么重,他肯定拿不动。(认为箱子很重)

b.箇个箱子箇/讲重子,渠肯定拿得起。这个箱子这么点重,他肯定拿得动。(认为箱子不重)[47]。

3.表量成分+单音节形容词+子

(48)江西永修(郝玲玲,2009):指头粗子∣巴掌大子∣一尺阔子∣滴咖高子。如:

a.巴掌大个一块布。有巴掌那么大的一块布,强调大。

b.巴掌大子个一块布。比喻布小,强调小[48]。

(五)表情

用来称呼人的小名、诨名等,通常出现在长辈对晚辈的称呼中,或者指辈分低或年龄小的人,这也是小称的一种表现。

1.用于表人:通常用于长辈称呼晚辈或小名。表示亲昵、喜爱的感情色彩

(49)安徽定远(岳秀文,2010):小平子∣小红子∣大明子∣老宝子∣二子∣三子∣小晚子[49]。

(50)河南固始(安华林,2005):用于小名。如:黑子∣芳子∣珍子∣大帽子∣华松子[50]。

2.因职业、年龄等处于劣势而被小看,或者用于对具有某种属性的人进行贬损

(51)江西上犹(刘纶鑫,1991):称呼人的“牯、佬(指男性)、婆(指女性)”后面以及表示生理缺陷的语素后面也可以加“子”,含有鄙视的意味。如:矮牯子∣壮牯子∣哑婆子∣瘌痢婆子∣驼背子∣拐脚子∣哑巴子[51]。

(52)福建连城(项梦冰,1997):“子”加在表示级别、军衔等的名词后面表示主观上的小,这类子尾词用于指自己往往有自谦之意,用于指别人则往往有蔑视之意。较高级别或登记的名词一般不能加“子”尾。如:科长—科长子小科长∣司长—司长子小司长∣乡长—乡长子小乡长∣县长—县长子小县长。

咱=一个村长子那角比得上尔[a55]。我一个小村长哪儿比得上你呀!

一个连长子也敢着解角镜镜击击。一个小连长居然也敢在那儿牛烘烘的[52]。

四、“子”缀小称的语义演化

“子”缀的语义是一个不断发展的过程。“子”《说文·子部》:“子,婴儿。”《释名·释形体》:“瞳子,子,小称也。”“子”最初也是由“小儿”义发展起来的。王力(1958)指出:上古时代“子”字已经有了词尾化的迹象。小称是“子”词尾化的基础[53]。志村良治(1995)认为“子”的指小性从唐代开始消失[54]。董志翘、蔡镜浩(1994)指出,“唐宋时期,在一些相当大的物体名词后均可以加上后缀‘子’”[55]。 “子”缀在历史发展的过程中,一直是朝着虚化的程度发展,并且这种趋势一直延续。一种语法形式或语法结构的产生和发展是一个渐进的过程,在现代汉语普通话中,“子”缀的指小功能逐渐消失,发展成了名词的标志。

但在汉语方言领域,一些方言中仍然保留“子”缀的“小称”义。通过观察方言语料,可以看出小称的语义演变过程。从表量方面来看,“子”由最初的“婴儿”义开始引申,从表示动植物的幼崽到物体的形体小,由有生命事物向无生命事物发展。由表示事物向表示数量、动作、性状方面扩展。以上是小称表“小量”语义的发展过程。从词性来说,最初用于名词,后用于量词、动词、形容词等。这充分展现了小称语义的拓展过程。从表情方面来看,“小称”往往附加一定的感情色彩。由“小”义可以引申出两种色彩义。一种由“小”引申出亲昵、喜爱的感情色彩。可以用于人的小名,长辈对晚辈的称呼,或对年龄小、辈分低的人的称呼。另一种由“小”引申出“小看”“轻视”等感情色彩。表示对人所从事职业的轻视,也可以表示对某种生理缺陷的人的称呼,往往还有轻视、戏谑之义。

综上,可以看出“子”的小称语义呈现逐步虚化的过程。现在,很多方言区的“子”缀已经不表小称,而主要是作为词尾,成为名词的标志。这说明,“子”缀的虚化程度已经很高。有的方言中,随着社会的进步,语言间的影响不断加深,“子”缀正在逐渐消失。有的方言中,“子”的小称义虽然保留,但表义范围非常狭窄,只有在表示物体的“首、尾、尖端、部分”等意义时,含“小”义,这都表明,“子”缀小称语义正在走向逐渐衰落。

五、“子”缀小称的特点

汉语方言中存在大量“子”缀表小称的语言现象。

从构成类型来看,“子”缀既可以单独表小称,也可以叠用表小称,构成“子子”缀、“子子子”缀等形式,这一形式主要集中在官话方言区,湘语中也有分布。还可以通过“子”变音的形式表小。“子”缀复叠形式的出现,体现出一定的方言特色。

从地域分布来看,官话与非官话区都有较为明显的分布。官话方言主要分布在安徽北部和中部,跨越中原和江淮官话,它们在地域上连成一片。皖北中原官话主要分布于安徽阜阳、濉溪等地,皖中江淮官话分布于安徽定远、枞阳、合肥、怀远等地。在非官话方言区,主要在江西、福建、广东的部分客家方言区,如江西遂川、江西赣县、福建连城、福建宁化、福建永定、广东梅县等地,以及闽语中的闽北、闽中地区,如福建建瓯、浦城等地。由此可见,“子”缀小称的使用具有一定的地域通用性,“子”缀在不同方言区的使用,不仅是古汉语词缀“子”在现代汉语中的共时体现,也是汉语方言间相互接触和渗透的结果。

从语法意义来看,在整个汉语方言内部,可以看出,“子”缀小称的语义弱化过程。一是“子”缀小称较为丰富的地区,“子”缀小称的语义内涵也较为丰富。如福建连城、江西永修等。二是“子”缀小称分布较少的地区,“子”缀已经不能单独表小,为了突出表“小”义,“子”缀往往复叠使用或与其他词缀连用,而“子”缀不能承担主要的小称义。如在闽方言区,“子”缀有时与“囝”缀共同表小称,如福建宁德、罗源等;在粤方言区,“子”缀与“仔”缀共同表小称,如广东四邑、阳江等;在湘赣语区,“子”缀和“崽”缀并存表小称,如江西南昌、泰和、湖南长沙、湘乡等。这都说明,“子”缀小称义的差异化表现,体现了方言区之间发展的不均衡性。在整个汉语方言中,“子”缀小称语义呈逐渐弱化的趋势。

*本文为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“湖北方言及汉语方言语法比较研究”【17JJD740008】的阶段性成果;中央高校基金科研业务费资助(优博培育项目)【2019YBZZ99】的阶段性成果。

注释:

[1] 侯超:《皖北中原官话语法研究》,南京师范大学博士论文,2013年。

[2] 岳秀文:《安徽定远方言中的“子”尾》,《池州学院学报》2010年第2期,第82~84页。

[3] 徐慧:《益阳方言语法研究》,长沙:湖南教育出版社,2001年,第47页。

[4] 唐昌曼:《全州文桥土话研究》,南宁:广西民族出版社,2005年,第240页。

[5] 王三敏、杨莉:《商州方言的小称形式》,《商洛学院学报》2010年第1期,第36~38页。

[6] 孙占鳌、刘生平:《酒泉方言研究》,兰州:兰州大学出版社,2013年,第386页。

[7] 秋谷裕幸:《浦城县观前、临江方言的子尾、子变音和小称变调》,《语言研究集刊》2015年第1期,第254~268页。

[8] 温昌衍、温美姬:《“子变”补说》,《中国语文》,2004年第1期,第53~57页。

[9] 姚亦登:《江苏高邮话中的“子”缀》,《扬州大学学报》(人文社会科学版) 2008年第6期,第122~125页。

[10] 周琴:《泗洪方言语法研究》,南京师范大学博士论文,2007年。

[11] 翟维娟:《山西新绛方言的儿化、子尾和重叠》,天津师范大学硕士论文,2015年。

[12] 李绍群:《湖南安乡黄山头话中的小称》,《湖南科技大学学报》(社会科学版) 2011年第4期,123~126页。

[13] 陈秀:《湖北仙桃方言研究》,华中师范大学博士论文,2015年。

[14] 熊正辉:《南昌方言的子尾》,《方言》1979年第3期,第201~206页。

[15] 王柔曼:《新干方言词缀研究》,江西师范大学硕士论文,2015年。

[16] 唐爱华:《宿松方言研究》,北京:文化艺术出版社,北京:中国社会科学出版社,2005年,第193页。

[17] 张桃:《宁化客家方言语法研究》,厦门大学博士论文,2004年。

[18] 胡秋平:《遂川客家方言调查研究》,云南师范大学硕士论文,2015年。

[19] 冼文婷:《广东阳江话研究》,广西大学硕士论文,2016年。

[20] 甘于恩:《广东四邑方言语法研究》,暨南大学博士论文,2002年。

[21] 温端政:《浙南闽语里的“仔”“子”和“孧”》,《中国语文》1958年第5期,第222~224页。

[22] 项梦冰:《连城客家话语法研究》,北京:语文出版社,1997年,第33~35页。

[23] 鲍厚星,等:《长沙方言研究》,长沙:湖南教育出版社,1999年,第144~145页。

[24] 李永明:《衡阳方言》,长沙:湖南人民出版社,1986年,第389页。

[25] 郭宇丽:《榆林方言小称研究》,陕西师范大学硕士论文,2012年。

[26] 崔闪闪:《安阳方言中的“子”尾词研究》,河南大学硕士论文,2014年。

[27] 邓婕:《泸溪李家田乡话研究》,陕西师范大学博士论文,2017年。

[28] 卢小群:《嘉禾土话的语缀“子”和“崽”》,《桂林师范高等专科学校学报》2010年第2期,第4~7页。

[29] 陈晨:《扬州方言中的“子”缀》,《扬州师院学报》 (社会科学版)1981年第2期,第86~90页。

[30] 李绍群:《湖南安乡黄山头话中的小称》,《湖南科技大学学报》(社会科学版) 2011年第4期,123~126页。

[31] 陈丽冰:《福建宁德方言小称后缀和小称变调》,《方言》2012年第4期,第354~359页。

[32] 杨根增:《夏邑话“子”尾词研究》,广西民族大学硕士论文,2009年。

[33] 孙占鳌、刘生平:《酒泉方言研究》,兰州:兰州大学出版社,2013年,第382页。

[34] 刘汉银:《南康客家方言语法研究》,云南师范大学硕士论文,2006年。

[35] 项梦冰:《连城客家话语法研究》,北京:语文出版社,1997年,第33~35页。

[36] 练春招:《福建武平岩前方言的“子”尾》,《龙岩师专学报》2000年第4期,第33~37页。

[37] 郭辉:《皖北濉溪方言的“子”尾词》,《方言》2007年第3期,第216~220页。

[38] 言岚:《湖南株洲方言中的“叽”尾》,《零陵学院学报》2002年第(S1)期,第115~116页。

[39] 谢留文:《南昌县(蒋巷)方言的“子”尾和“里”尾》,《方言》1991年第2期,第138~142页。

[40] 刘纶鑫:《江西上犹社溪方言的“子”尾》,《中国语文》1991年第2期,第127~130页。

[41] 郝玲玲:《江西永修话的语缀研究》,华东师范大学硕士论文,2009年。

[42] 曾立英:《说宜昌方言的“子”尾》,《三峡文化研究丛刊》2002年第00期,第411~417页。

[43] 甘甲才:《中山客家话研究》,汕头:汕头大学出版社,2003年,第224页。

[44] 练春招:《福建武平岩前方言的“子”尾》,《龙岩师专学报》2000年第4期,第33~37页。

[45] 黄雪贞:《永定(下洋)方言形容词的子尾》,《方言》1982年第3期,第190~195页。

[46] 熊正辉:《南昌方言的子尾》,《方言》1979年第3期,第201~206页。

[47] 郝玲玲:《江西永修话的语缀研究》,华东师范大学硕士论文,2009年。

[48] 郝玲玲:《江西永修话的语缀研究》,华东师范大学硕士论文,2009年。

[49] 岳秀文:《安徽定远方言中的“子”尾》,《池州学院学报》2010年第2期,第82~84页。

[50] 安华林:《固始话的“子”缀词》,《信阳师范学院学报》 (哲学社会科学版)2005年第6期,第76~79页。

[51] 刘纶鑫:《江西上犹社溪方言的“子”尾》,《中国语文》1991年第2期,第127~130页。

[52] 项梦冰:《连城客家话语法研究》,北京:语文出版社,1997年,第33~35页。

[53] 王力:《汉语史稿》,北京:中华书局,2014年,第263页。

[54] 志村良治:《中国中世语法史研究》,江蓝生、白维国译,北京:中华书局,1995年,第29页。

[55] 董志翘、蔡镜浩:《中古虚词语法例释》,长春:吉林教育出版社,1994年,第670页。