我国水稻秸秆磷分布及其还田对土壤磷输入的贡献*

2021-06-09柴如山罗来超张亮亮叶新新章力干郜红建

柴如山,黄 晶,罗来超,田 达,张亮亮,叶新新,章力干,郜红建**

(1.安徽农业大学资源与环境学院/农田生态保育与污染防控安徽省重点实验室/长江经济带磷资源高效利用与水环境保护研究中心 合肥 230036;2.中国农业科学院农业资源与农业区划研究所/耕地培育技术国家工程实验室 北京 100081)

水稻(Oryza sativa)是我国主要粮食作物之一,我国水稻秸秆资源十分丰富,此前的研究显示近年来全国水稻秸秆年产量在2亿t以上[1-3]。秸秆直接还田是目前秸秆农业利用的主要路径之一,可实现秸秆的直接肥料化利用[4-5]。与秸秆的离田利用相比,秸秆直接粉碎就地还田具有成本低、省工省时等优点,同时可促进土壤有机碳累积、提升土壤基础地力及增加作物产量[6-9],是当前农业生产中的一项重要土壤培肥措施。

我国水稻和小麦(Triticum aestivum)的磷肥增产率分别为9.2%和14.3%[10]。2016年我国水稻和小麦的磷肥(P2O5)施用总量分别为184.4万t和200.2万t[11]。而生产磷肥的原料磷矿是一种不可再生的矿产资源。随着全球有限磷矿资源的逐步开发利用,磷资源供给短缺问题日渐突出[12]。我国磷矿资源丰而不富,以中低品位磷矿为主,难选矿多,开采难度大[13]。磷矿已被我国自然资源部列入24种国家战略性矿产目录。在这种背景下,对于我国来说化学磷肥的科学施用显得尤为重要。

随着我国农田磷肥投入量的不断增加,农田土壤磷盈余已成为一个日益受关注的问题[14]。近30年(1988—2016年)我国主要稻区水稻土有效磷含量以年均0.18 mg·kg−1的速率显著升高,2012—2016年全国水稻土有效磷平均含量为20.1 mg·kg−1[15]。稻田磷素流失风险与施磷量及土壤有效磷含量呈显著正相关[16-17]。在农田化学磷肥施用量较高的情况下,土壤中磷素会逐渐累积并出现盈余,农田磷素向周边水网迁移的风险随之增大[18-19],进而导致受纳水体的富营养化[20]。2011年我国农田总磷径流损失量为6.36万t,其中水田达4.72万t,所占比例为74.1%[21]。因此,农田磷素管理不仅会影响土壤磷素平衡和化学磷肥的利用效率,还关系到水生态环境的保护。

除化学磷肥外,还田秸秆是土壤磷素输入的另一个重要来源[22-23]。已有研究对我国水稻秸秆磷养分资源量以及水稻秸秆还田的磷肥替代潜力进行分析。高利伟等[24]估算得到2006年我国水稻秸秆磷(P2O5)养分产量为54.6万t。Jia等[1]的研究结果显示,2014年我国水稻秸秆磷(P2O5)养分资源数量为68.7万t。宋大利等[3]计算出2015年我国水稻秸秆磷(P2O5)养分资源量为56.8万t,并对不同稻区水稻秸秆还田下磷的输入量进行了分析。此前的多数研究对我国水稻秸秆磷养分资源量的估算较为笼统,没有详细区分早稻、双季晚稻,及中稻和一季晚稻(以下简称中晚稻,包括东北稻区的一季稻)的草谷比和秸秆磷含量。而对水稻秸秆磷含量的取值多是参考原农业部1994年开展有机肥料资源调查后出版的《中国有机肥料养分志》[25]、《中国有机肥料资源》[26]和《中国有机肥料养分数据集》[27]。何萍等[28]对2000—2013年我国水稻主要种植区域大量田间试验数据进行总结分析的结果显示:早稻及双季晚稻的草谷比低于中晚稻,且不同季别水稻秸秆的磷含量也存在差异。基于此,本研究利用不同季别水稻草谷比和秸秆磷含量以及我国水稻主要种植省份相应水稻产量等统计数据,系统地探讨了我国主要稻区不同季别水稻秸秆磷养分资源量的时空分布特征,并分析水稻秸秆还田对土壤磷输入的贡献,以期为各区域不同季别水稻秸秆还田条件下土壤磷素优化管理策略的制定提供参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区域

本文研究区域包括我国水稻主要种植省份辽宁、吉林、黑龙江、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、江苏、重庆、四川、贵州、云南、福建、广西、广东和海南,2016—2018年上述省份的水稻播种面积占全国水稻总播种面积的95.6%。本研究将我国水稻主要种植省份划分为:东北稻区(辽宁、吉林、黑龙江),长江中游稻区(湖北、湖南、江西),长江下游稻区(安徽、浙江、江苏),西南稻区(重庆、四川、贵州、云南)及华南稻区(福建、广西、广东、海南)。2016—2018年期间各稻区的水稻年均播种面积分别占研究区域水稻年均总播种面积的17.1%、33.9%、18.7%、14.5%和15.8%。东北稻区主要为一季稻,长江中游稻区包括中晚稻、早稻和双季晚稻,长江下游和西南稻区以中晚稻种植为主,华南稻区主要为早稻和双季晚稻。

1.2 估算方法

采用国内常用的草谷比法对我国主要稻区各省份的早稻、双季晚稻和中晚稻秸秆产量进行估算,在此基础上对不同地区的水稻秸秆磷养分资源量与单位播种面积水稻秸秆还田的磷养分输入量进行评估。

水稻秸秆产量(WSR)计算公式为:

式中:WYR为水稻经济产量(kg),RR为水稻草谷比。

水稻秸秆磷(P2O5)养分资源量(WP2O5)计算公式为:

式中:PSR为水稻秸秆磷(P)含量(kg·kg−1),2.29是将单质磷(P)折算为P2O5的系数。

单位播种面积水稻秸秆还田的磷(P2O5)养分输入量(AP2O5)计算公式为:

式中:AR为水稻播种面积(hm2)。

1.3 数据来源

本研究基于2013—2018年省级水稻相关统计数据,对我国主要稻区水稻秸秆产量及其所含磷养分资源量进行评估。各省份水稻年播种面积和产量来自国家统计局农村社会经济调查司编制的《中国农村统计年鉴》[29]。水稻草谷比和秸秆磷含量来自何萍等[28]基于我国水稻主要种植区域大量田间试验总结得到的数据:东北稻区一季稻的草谷比为0.85(n=660),水稻秸秆磷(P)含量为1.8 g·kg−1(n=421);其他稻区早稻、双季晚稻和中晚稻的草谷比分别为0.82(n=763)、0.89(n=653)和1.00(n=1512),水稻秸秆磷(P)含量分别为1.3 g·kg−1(n=632)、1.5 g·kg−1(n=419)和1.4 g·kg−1(n=639)。

2 结果与分析

2.1 我国主要稻区水稻秸秆产量及其时空分布

近年来我国早稻及双季晚稻秸秆的产量呈缓慢下降趋势,分别从2013年的2778万t和3235万t下降到2018年的2327万t和2783万t(图1),下降幅度分别为16.2%和14.0%。我国主要稻区的中晚稻秸秆产量呈稳中有升趋势,从2013年的11 775万t缓慢增加至2016年的12 189万t,升幅为3.5%;2018年的中晚稻秸秆产量与2016年相比增加11.0%。总的来看,2013—2018年我国主要稻区水稻秸秆产量变化幅度不大,2013年和2018年我国水稻秸秆总产量分别为17 788万t和18 636万t。我国水稻秸秆产出以中晚稻秸秆为主,2013年我国主要稻区早稻、双季晚稻和中晚稻秸秆产量分别占水稻秸秆总产量的15.6%、18.2%和66.2%,2018年相应比例分别为12.5%、14.9%和72.6%。

2018年我国早稻和双季晚稻秸秆主要分布在湖南、江西、广东和广西,各省份的早稻秸秆产量分别为620万t(占比26.6%)、569万t(占比24.5%)、410万t(占比17.6%)和386万t(占比16.6%),晚稻秸秆产量分别为740万t(占比26.6%)、715万t(占比25.7%)、474万t(占比17.0%)和402万t(占比14.4%)(图2)。中晚稻秸秆产量在1000万t以上的省份有黑龙江、江苏、湖北、四川、安徽和湖南,分别为2283万t(占比16.9%)、1958万t(占比14.5%)、1734万t(占比12.8%)、1479万t(占比10.9%)、1469万t(占比10.9%)和1087万t(占比8.0%)。中晚稻秸秆产量为350万~600万t的省份包括江西(594万t)、吉林(549万t)、云南(491万t)、重庆(487万t)、贵州(421万t)、辽宁(355万t)和浙江(353万t)。2018年我国主要稻区水稻秸秆资源总量居于前列的省份为湖南、黑龙江、江苏、湖北、江西、安徽和四川,各省份的水稻秸秆总产量分别为2447万t(占比13.1%)、2283万t(占比12.2%)、1958万t(占比10.5%)、1933万t(占比10.4%)、1879万t(占比10.1%)、1650万t(占比8.9%)和1479万t(占比7.9%)。我国早稻和双季晚稻秸秆资源集中分布在长江中游和华南稻区,两个稻区的早稻秸秆产量分别占全国主要稻区早稻秸秆总产量的54.5%和39.3%,双季晚稻秸秆资源所占比例分别为56.6%和38.2%;中晚稻秸秆资源主要分布在长江下游、长江中游、东北和西南稻区,所占比例分别为27.9%、25.2%、23.6%和21.3%。

2.2 我国主要稻区水稻秸秆磷养分资源量及其时空分布

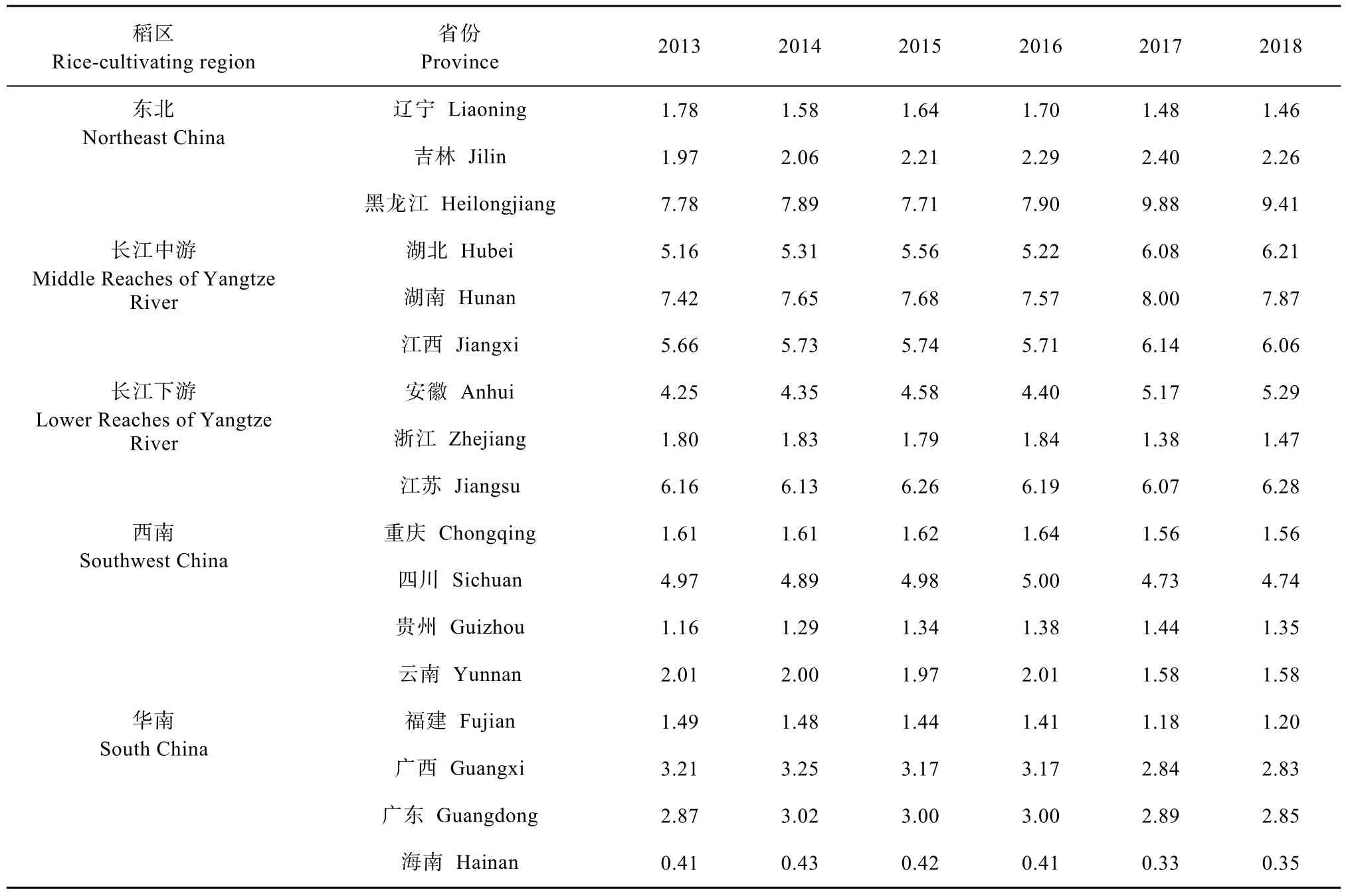

2013—2018年期间我国主要稻区水稻秸秆磷资源量总体上呈缓慢上升趋势。2013年全国主要稻区水稻秸秆磷(P2O5)养分资源总量为59.70万t,主要分布在黑龙江、湖南、江苏、江西、湖北、四川和安徽等省份(表1),各省份所占比例分别为13.0%、12.4%、10.3%、9.5%、8.6%、8.3%和7.1%;2018年全国水稻秸秆磷(P2O5)养分资源总量为62.78万t,其中黑龙江、湖南、江苏、湖北、江西、安徽和四川等省份居于全国前列,所占比例分别为15.0%、12.5%、10.0%、9.9%、9.6%、8.4%和7.6%。与2013年相比,2018年部分省份的水稻秸秆磷养分资源量变化幅度较大,其中安徽、黑龙江、湖北、贵州和吉林的增加幅度分别为24.5%、20.9%、20.3%、16.4%和14.7%,而云南、福建、浙江、辽宁和海南的下降幅度则分别为21.6%、19.4%、17.9%、17.5%和14.1%。从2018年的省级水稻秸秆磷(P2O5)养分资源量来看,黑龙江和湖南最为丰富,分别为9.41万t和7.87万t;江苏、湖北、江西、安徽和四川为4.5万~6.5万t;1.5万~3.0万t的省份包括广东、广西、吉林、云南和重庆;1.0万~1.5万t的省份有浙江、辽宁、贵州和福建。

2013—2018年我国不同稻区的水稻秸秆磷养分资源量如图3所示。华南和长江下游稻区的早稻秸秆磷(P2O5)养分资源产量相对平稳,2013—2018年期间其年均产量分别为2.95万t和0.45万t;2013—2015年长江中游稻区的早稻秸秆磷养分产量较为稳定,年均为4.68万t,从2016年开始有所下降,2016—2018年其年均产量为4.11万t。2013—2018年华南稻区的双季晚稻秸秆磷(P2O5)养分资源量波动不大,年均产量为3.92万t;长江中游和长江下游稻区的双季晚稻秸秆磷养分产量从2016年开始呈现下降趋势,分别从2015年的6.82万t和0.58万t下降到2018年的5.41万t和0.49万t,下降幅度分别为20.6%和14.9%。近年来中晚稻秸秆磷(P2O5)养分资源量变化较大的为长江中游和东北稻区,分别从2013—2016年的7.30万t和11.63万t增加到2017—2018年的10.58万t和13.45万t,增长幅度分别为45.1%和15.7%。2013年中晚稻秸秆磷养分资源主要分布在东北、长江下游、西南和长江中游稻区,占比分别为28.6%、27.5%、24.2%和17.4%;到2018年,中晚稻秸秆磷养分产量排序转变为东北、长江下游、长江中游和西南稻区,所占比例分别为28.4%、26.2%、23.7%和19.9%。与2013年相比,2018年东北和长江中游稻区的水稻秸秆磷养分资源量分别增加13.9%和10.4%,其他稻区的波动幅度相对较小。2018年长江中游、东北、长江下游、西南和华南稻区的水稻秸秆磷(P2O5)养分资源量分别为20.14万t(占比32.1%)、13.14万t(占比20.9%)、13.04万t(占比20.8%)、9.23万t(占比14.7%)和7.23万t(占比11.5%)。

表1 2013—2018年我国不同省份水稻秸秆磷养分资源量年际变化Table 1 Temporal variations of rice straw phosphorus resource quantities in different provinces of China from 2013 to 2018×104 t P2O5

2.3 我国主要稻区水稻秸秆还田下的土壤磷输入量分析

我国各省份早稻秸秆还田条件下的土壤磷养分输入量比较接近,为13.9~15.1 kg(P2O5)·hm−2,其中浙江和福建的稍高,分别为15.1 kg(P2O5)·hm−2和14.9 kg(P2O5)·hm−2(表2)。单位播种面积双季晚稻秸秆还田下土壤磷养分输入量最小的省份是海南,为13.6 kg(P2O5)·hm−2,其余省份为16.0~20.9 kg(P2O5)·hm−2,其中双季晚稻主要种植省份江西、湖南、广东和广西分别为18.5 kg(P2O5)·hm−2、19.6 kg(P2O5)·hm−2、17.0 kg(P2O5)·hm−2和16.5 kg(P2O5)·hm−2。对于中晚稻秸秆还田来说,其土壤磷养分输入量在不同省份间存在较大差异,辽宁、湖北、吉林和江苏较高,达27.3~29.3 kg(P2O5)·hm−2,2018年这4个省份的中晚稻总播种面积占全国主要稻区中晚稻总播种面积的29.7%;四川、黑龙江、浙江、重庆、湖南和江西为21.8~25.0 kg(P2O5)·hm−2,2018年这些地区中晚稻总播种面积占比为48.8%;云南、贵州、福建、安徽和广西中晚稻秸秆还田的土壤磷养分输入量相对较小,为19.3~21.2 kg(P2O5)·hm−2。从全国范围看,单位播种面积早稻、双季晚稻及中晚稻秸秆还田下的土壤磷养分输入量分别为14.4 kg(P2O5)·hm−2、18.2 kg(P2O5)·hm−2和24.4 kg(P2O5)·hm−2,中晚稻秸秆还田的土壤磷养分输入量要高于双季晚稻和早稻。

表2 2013—2018年我国不同省份单位播种面积水稻秸秆还田的土壤磷输入量Table 2 Phosphorus input through rice straw incorporation in different provinces of China during 2013−2018 kg(P2O5)·hm−2

从图4可见,长江中游、长江下游和华南稻区的早稻秸秆还田土壤磷输入量非常接近,分别为14.3 kg(P2O5)·hm−2、14.5 kg(P2O5)·hm−2和14.4 kg(P2O5)·hm−2;而长江中游稻区双季晚稻秸秆还田的土壤磷输入量[19.3 kg(P2O5)·hm−2]稍高于长江下游稻区[17.0 kg(P2O5)·hm−2]和华南稻区[16.8 kg(P2O5)·hm−2]。在我国主要稻区中,中晚稻秸秆还田的土壤磷输入量最高的是东北稻区,可以达到25.8 kg(P2O5)·hm−2;华南稻区中晚稻秸秆还田土壤磷输入量相对较低,为20.6 kg(P2O5)·hm−2。

3 讨论

水稻秸秆产量估算是对水稻秸秆磷养分资源量进行评估的基础,在水稻秸秆产量计算过程中,草谷比是对估算结果具有决定性影响的关键参数。谢光辉等[30]通过查阅2006—2010年期间发表的相关文献获得的水稻草谷比为1.0。在以往的研究中,对我国水稻草谷比的取值以1.0居多[1,3]。刘晓永等[31]基于文献资料总结进一步得到我国不同区域的水稻草谷比,其中长江中下游稻区的水稻草谷比(1.08)要高于其他稻区(0.91~0.95)。这些研究在估算过程中没有对不同季别水稻的秸秆产量进行区分。此前相关研究采用的水稻秸秆磷含量多是参考原农业部1994年开展有机肥料资源调查后出版的《中国有机肥料养分志》[25]和《中国有机肥料养分数据集》[27],其中的水稻秸秆磷(P)含量分别为1.3 g·kg−1和1.2 g·kg−1。宋大利等[3]采用水稻草谷比1.0计算出2015年我国水稻秸秆产量为20 823万t,并利用《中国有机肥料养分数据集》[27]中的水稻秸秆磷含量推算出当年水稻秸秆磷(P2O5)养分资源量为56.8万t。

本研究使用的不同季别水稻草谷比和秸秆磷含量来自何萍等[28]对2000—2013年我国水稻主要种植区大量田间试验数据分析得到的结果,在此基础上可以较为准确地对我国早稻、双季晚稻及中晚稻秸秆资源量进行评估。不同季别水稻的草谷比和秸秆磷含量存在较大差异,早稻秸秆磷含量相对较低,东北稻区一季稻秸秆磷含量比其他稻区水稻秸秆磷含量要高出20.0%~38.5%[28]。本研究估算结果显示,2015年和2017年我国水稻秸秆总产量分别为18 217万t和18 703万t,水稻秸秆磷养分资源总量分别为61.12万t和63.15万t,比宋大利等[3]和李一等[32]对相应年份水稻秸秆磷养分数量的估算结果分别高出7.6%和18.2%,这是由于本研究中采用的不同季别水稻秸秆磷(P)含量(1.3~1.8 g·kg−1)高于宋大利等[3]和李一等[32]对我国水稻秸秆磷含量的统一取值(1.2 g·kg−1)。2018年全国水稻秸秆磷(P2O5)养分资源总量为62.78万t,主要分布在水稻种植大省黑龙江、湖南、江苏、湖北、江西和安徽,这些省份的水稻秸秆磷养分资源总量占主要稻区总产量的65.5%。从水稻秸秆磷养分资源在不同稻区间的分布来看,长江中游稻区所占比例最高,为32.1%,其次为东北和长江下游稻区,占比分别为20.9%和20.8%。长江中游稻区包括湖南、江西、湖北3个省份,为我国中晚稻和双季稻主要产区,在全国主要稻区中水稻产量占比最高,因此水稻秸秆磷养分资源最为丰富。东北稻区为一季稻,长江下游稻区为中晚稻主要产区,两个稻区的水稻产量比较接近;东北稻区一季稻的草谷比(0.85)低于长江下游稻区中晚稻的草谷比(1.00),但东北稻区水稻秸秆磷(P)含量(1.8 g·kg−1)高于长江下游稻区中晚稻秸秆磷(P)含量(1.4 g·kg−1)[28],综合起来看,两个稻区的水稻秸秆磷养分资源占比基本相当。

在湖南双季稻上进行的3年田间试验表明,在土壤磷收支基本能维持平衡的施磷量下,稻田田面水总磷浓度相对较低,而随着施磷量的增加,稻田土壤磷素盈余量和田面水总磷浓度随之升高,磷素流失及诱发受纳水体富营养化的风险继而增大[17]。在南方赤红壤区开展的稻田定位监测试验显示,导致田面水总磷浓度激增的土壤有效磷临界含量所对应的施磷量与土壤磷素收支持平下的施磷量基本上是一致的[33]。这些研究表明,维持土壤磷素收支平衡对于降低农田磷流失风险可发挥重要作用。除磷肥施用外,秸秆还田也是向土壤输入磷素的重要途径之一。朱芸等[22]对长江流域油菜(Brassic napus)-水稻与小麦-水稻两个轮作体系周年磷养分收支状况进行评估发现,水稻秸秆还田在油菜季和小麦季上的磷养分输入量分别可达到21.4 kg(P2O5)·hm−2和16.9 kg(P2O5)·hm−2。因此,在水稻秸秆还田条件下要实现土壤磷养分收支平衡,需要把还田水稻秸秆的磷素携入量考虑在内,并在后茬作物上根据具体情况调整磷肥投入量,在此基础上才有可能实现稻田系统磷素的科学管理。

宋大利等[3]的研究结果表明,2015年我国长江中下游和华南双季稻区早稻秸秆还田磷的输入量为16 kg(P2O5)·hm−2左右,晚稻的为15~17 kg(P2O5)·hm−2。本研究的估算结果显示,2013—2018年我国主要稻区早稻秸秆还田的年均磷输入量为14.5 kg(P2O5)·hm−2,稍低于宋大利等[3]的结果,这是由于本研究采用的早稻草谷比(0.82)较小;本研究中主要稻区双季晚稻秸秆还田的年均磷输入量为16.8~19.3 kg(P2O5)·hm−2,略高于宋大利等[3]的估算结果,这可归因于本研究通过文献调研获得的双季晚稻秸秆磷(P)含量(1.5 g·kg−1)相对较高。与宋大利等[3]的研究结果不同的是,本研究中各双季稻区晚稻秸秆还田的磷携入量均不同程度地高于早稻;在省级尺度上,湖南和江西这两个双季稻种植大省晚稻秸秆还田的磷输入量比早稻分别高出35.2%和31.2%。这主要是由于本研究对早稻和双季晚稻的草谷比及秸秆磷含量进行了区分,采用的双季晚稻草谷比和秸秆磷含量比早稻分别高出8.5%和15.4%。此前的相关研究显示,我国长江中下游稻麦轮作区和东北水稻单作区稻秸还田的土壤磷输入量为22 kg(P2O5)·hm−2左右,西南稻区水稻秸秆还田磷的输入量为19 kg(P2O5)·hm−2左右[3]。本文对长江中下游中晚稻和东北一季稻秸秆还田磷携入量的估算结果为25 kg(P2O5)·hm−2左右,西南稻区的为23 kg(P2O5)·hm−2左右,高于上述评估结果,这里的差异主要是由中晚稻秸秆磷含量取值不同所导致的。总体来看,我国中晚稻秸秆还田条件下的土壤磷养分输入量是相当可观的,主要稻区绝大部分省份中晚稻秸秆还田的磷携入量在20 kg(P2O5)·hm−2以上,湖北、江苏和四川这3个水稻主产省份超过25 kg(P2O5)·hm−2。因此,在我国水稻秸秆特别是中晚稻秸秆还田条件下,对农田磷素投入的计算不能忽视还田秸秆磷携入量对土壤磷输入的贡献。

本研究在一定程度上明确了我国主要稻区不同季别水稻秸秆还田对农田土壤磷素平衡的影响,可以为水稻秸秆还田条件下土壤磷素管理对策的制定提供科学依据和重要支持,进而有望实现稻田土壤磷养分收支平衡,提高磷肥利用率,减少磷资源浪费,同时降低农田磷素流失的水体污染风险。水稻秸秆还田前期腐解较快,是秸秆中磷素的快速释放期[34-35]。加之稻田磷肥施用后的较短一段时间内,田面水中总磷浓度较高,为磷流失高峰期[17,19]。因此,在长江中游和华南双季稻区,水稻秸秆还田初期要加强对稻田田面水的管理以防控磷素流失。

4 结论

2013—2018年我国主要稻区早稻及双季晚稻秸秆产量缓慢下降,而中晚稻秸秆产量在保持平稳中有所上升,2018年全国水稻秸秆总产量为18 636万t,其中以中晚稻秸秆为主。近年来我国水稻秸秆磷资源量总体呈缓慢上升趋势,2018年全国水稻秸秆磷(P2O5)养分总产量为62.78万t,主要分布在黑龙江、湖南、江苏、湖北、江西、安徽和四川等省份;早稻和双季晚稻秸秆磷养分资源集中分布在长江中游和华南稻区,中晚稻秸秆磷养分资源主要分布在东北、长江下游、长江中游和西南稻区。

我国主要稻区不同省份早稻秸秆还田的土壤磷养分输入量较为接近,为13.9~15.1 kg(P2O5)·hm−2,双季晚稻秸秆还田的土壤磷养分输入量为16.0~20.9 kg(P2O5)·hm−2;中晚稻秸秆还田的土壤磷养分输入量为19.3~29.3 kg(P2O5)·hm−2,高于双季晚稻和早稻。在进行稻田土壤磷素管理时,要考虑到水稻秸秆还田特别是中晚稻秸秆还田的磷养分输入量,以实现稻田土壤磷素收支平衡,降低土壤磷素流失风险。