云南鹤庆西山地质构造对岩溶发育的控制作用分析

2021-06-09王锦国赵洪达陈长生

王锦国,赵洪达,周 云,黄 华,陈长生

(1.河海大学地球科学与工程学院,江苏 南京 210098; 2.长江三峡勘测研究院有限公司,湖北 武汉 430074)

我国云南地区碳酸盐岩分布广泛,地质条件复杂,岩溶程度高。岩溶发育受多种条件影响。其中,地质构造作为重要影响条件,不仅能够控制岩溶发育过程,也在很大程度上影响岩溶地区工程建设。因此,已有科研人员从构造与岩溶发育关系入手,对岩溶发育特征及分布规律进行研究。

受断裂影响,地层结构与岩体完整性遭到破坏,会促进岩溶的发育[1]。有学者从地表岩溶现象入手,分析岩溶形态与构造体系间的关系。周宇成等[2]结合丰富的地表岩溶现象,根据由断裂形成沟谷的宽度和深度,划分了地表岩溶的断溶-溶缝序列;缪世贤等[3]分别对徐州地区裸漏型与覆盖型岩溶进行分析,得到岩溶发育总体受构造控制呈北东向“强-弱”相间展布的结论;有学者对断裂带附近岩溶塌陷的规律性进行研究,认为断裂主要控制了岩溶塌陷的形态,在张性断裂与裂隙附近岩溶发育程度更高[4-5]。也有学者着重关注断裂特征,探讨构造对岩溶发育的控制作用。Jacek等[6]的研究结果表明,受断层影响岩溶地下水径流与岩溶管道发生改变,进而改变水文地质结构,对岩溶洞穴发育起到促进作用;郑小战等[7]在研究金沙洲地区岩溶发育特征时指出,沿断裂两侧100 m范围内,单孔岩溶率明显强于外部范围,总体岩溶程度高。还有部分学者将构造对岩溶发育的影响作用分析应用到工程建设中,具有一定的指导意义;李保方等[8]结合大藤峡水利枢纽工程,认识到断裂构造控制岩溶管道发育方向;陈祥军等[9]通过分析岩体面溶蚀率的方法,对水布垭大坝左岸山体渗透性进行探讨,强调了大型溶蚀洞穴与小尺度溶蚀裂隙在岩溶发育过程中的作用。

云南鹤庆西山地区经历多期构造运动,形成以NNE-NE向构造带为基本格架的构造体系,岩性以北衙组碳酸盐岩为主[10],区内岩溶发育受地质构造影响强烈,主要具有以下3个特征:(a)研究区内发育多层次构造,不同层次构造分别从不同程度影响岩溶发育;(b)不同埋深条件下构造特征不同,导致岩溶发育具有差异性;(c)研究区岩溶发育具有阶段性,岩溶地貌具有分层性特点。笔者通过对鹤庆西山地区实地调查,分析探讨该区地质构造对岩溶发育的控制作用,以期为研究区相关工程建设提供依据。

1 地 质 背 景

1.1 地层岩性

研究区地层由老到新依次为:二叠系峨眉山组(Pβ)、黑泥哨组(P2h),三叠系青天堡组(T1q)、北衙组(T2b)、松桂组(T3sn),古近系丽江组(El),新近系(N)及第四系(Q)[11]。其中三叠系北衙组(T2b)属于研究区内碳酸盐岩出露最广泛的岩石地层单位,也是构成鹤庆西山岩溶发育的主要地层单位。研究区具体地层岩性特征及其位置分布如表1所示。

表1 研究区主要地层岩性及分布

表2 研究区地史时期主要构造事件

1.2 构造演化

研究区在三叠纪为浅海环境,沉积了以北衙组(T2b)为代表的巨厚碳酸盐岩地层,为研究区岩溶发育奠定了丰富的物质基础。印支运动期间,由于印度板块自南向北的俯冲,在研究区形成以NNE-NE向为主的构造格局,而后地壳挤压缩短,在鹤庆西山形成一系列近东西向断层,整体自北向南推覆。三叠纪末期燕山运动,地壳持续抬升,研究区及周边缺失侏罗系、白垩系地层。进入喜马拉雅造山运动后,研究区以强烈的地壳活动为主,地壳差异性抬升,研究区北部抬升较快,发育有溶蚀山峰与两级台地,而南部抬升较慢或相对下降,盆地宽平。上新世末期全区进一步隆升形成如今的高原地貌[12]。

1.3 构造发育特征

1.3.1 研究区构造层次划分

研究区的构造大致可分为4个层次:(a)区域性断裂带,一般延伸数十千米;(b)次级断裂,延伸数千米至十数千米;(c)大型构造裂隙,延伸数百米;(d)节理,发育在岩体内部,规模从数厘米至数米不等。

1.3.2 构造发育特征

研究区主要发育有龙蟠-乔后、丽江-剑川与鹤庆-洱源3条区域性断裂带,整体构造行迹以NNE-NE为主,各断裂带构造特征见表3。龙蟠-乔后断裂位于研究区西北部,为一区域性逆断层,沿线主要错段三叠系地层,北衙组(T2b)大面积分布于该断裂东侧,为研究区岩溶发育的主要物质基础。

表3 研究区区域性断裂带主要构造特征

丽江-剑川断裂带由三条主断裂构成,自丽江盆地向西南方向延伸。三叠纪以前断裂活动以张性为主,沿断裂可见二叠纪基性岩浆岩侵入,进入喜山期后,断裂活动转变为由北西向南东的逆冲挤压[13]。该断裂带垂向相对隔水,对研究区岩溶的空间展布起到一定控制作用,构成鹤庆西山岩溶发育的西北边界。

鹤庆-洱源断裂带由两条主断裂组成,控制鹤庆盆地的形成和演化[14-15],构成鹤庆盆地的北西和南东边界。该断裂带北西支主要错段北衙组(T2b)灰岩地层,破碎带宽大,拉张裂隙、溶蚀裂隙发育,透水性好,控制鹤庆西山地下水的径流与排泄,与鹤庆西山地区地下岩溶管道、鹤庆盆地西边缘一系列岩溶大泉的形成密切相关。

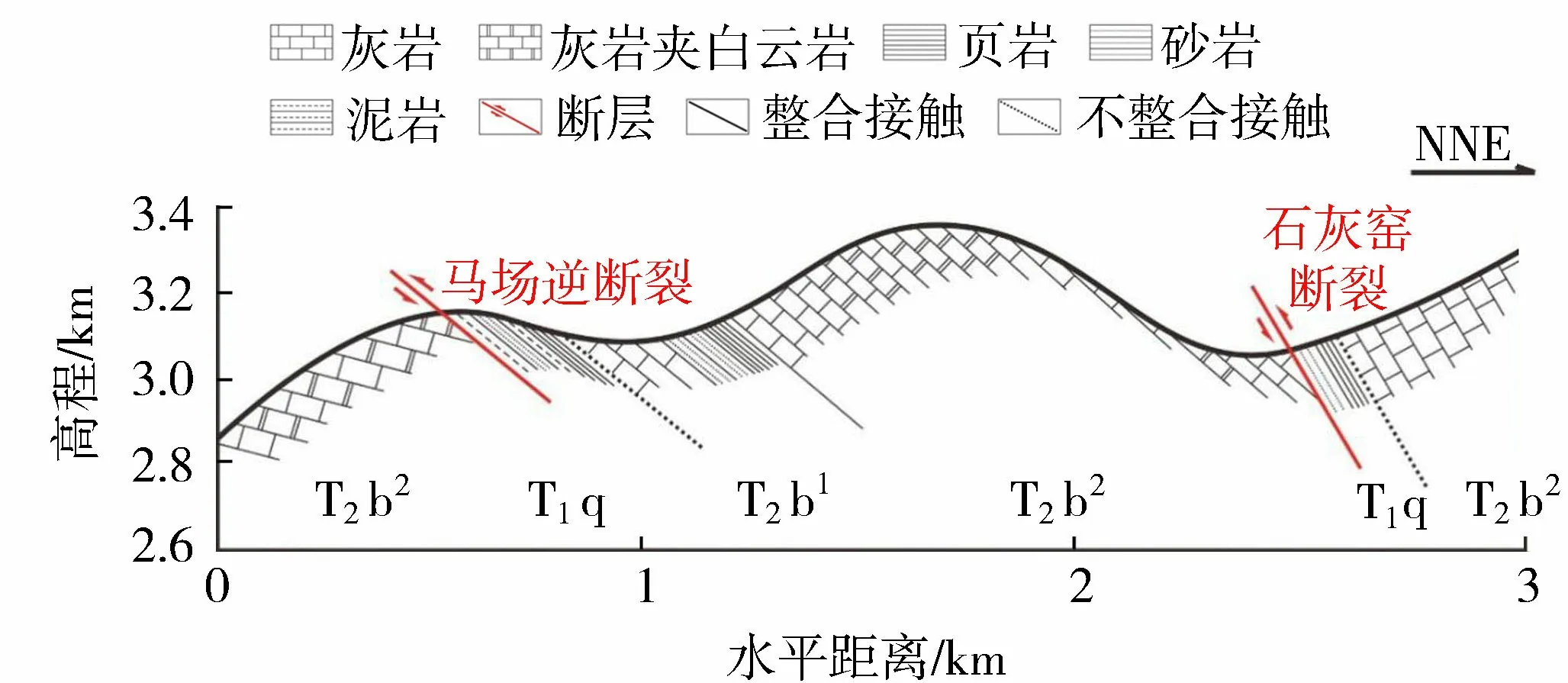

次级断裂主要发育于鹤庆西山,按照构造行迹可划分为:NNE走向的金棉-七河断裂、近南北走向的下马塘-黑泥哨断裂以及东西向构造。其中,东西向构造受区域性断裂带影响和改造,以压性逆冲断层为主,由北向南依次为水井村断裂、石灰窑断裂、马场逆断裂、汝南哨断裂和青石崖断裂,各断层长10~15 km不等,总体上组成由北向南的逆冲推覆构造,表现为北衙组下段(T2b1)、三叠系下统(T1q)和北衙组中段(T2b2)重复出现的构造特征(图1)。一方面,由于上盘以北衙组灰岩为主,岩石破碎,拉张裂隙发育,能够促进鹤庆西山东西向地下水径流和岩溶发育[16];另一方面,逆断层发育有挤压擦痕等典型的压性构造面特征,导致断层南北向相对隔水,岩溶在东西向相对独立发展。

图1 鹤庆西山逆冲推覆构造(剖面1-1′)Fig.1 Thrust-Nappe Belt in Profile 1-1′ in the Westshan mountains of Heqing county

受断层活动影响,区内主要发育NE向和NW向两组大型构造裂隙,多位于碳酸盐岩地层,一般延伸数百米距离,易形成岩溶负地形,对地表水的汇聚与径流有积极作用,促进地表水与地下水转换,利于地下岩溶管道发育。研究区节理规模从数厘米至数米不等,节理延伸方向能够影响岩溶发育方向,碳酸盐岩中的密集共轭节理对岩溶发育具有促进作用。

2 构造对岩溶发育的控制作用

2.1 区域性断裂带控制岩溶发育

二叠纪早期,丽江-剑川断裂带以拉张活动为主,玄武岩沿该断裂带溢出[17],呈南北向条带分布,古近纪以来,该断裂活动转变为逆冲挤压[18],与玄武岩墙共同组成相对隔水层,其东西两侧区域地下水联系弱,且受控于不同侵蚀基准面,岩溶发育也因此各自独立。

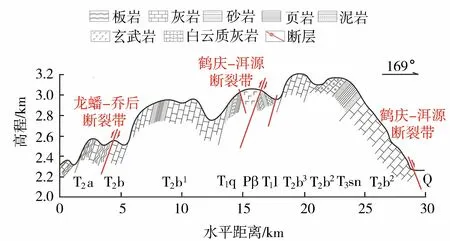

研究区北部构造行迹受龙蟠-乔后断裂影响以NNE向为主,地下水运移受局部侵蚀基准面拉市盆地控制,总体自南向北径流,排泄高程约2 500 m;而鹤庆西山的地下水径流则受控于高程约2 200 m的区域侵蚀基准面-鹤庆盆地,整体自西向东径流,沿盆地西边缘形成排泄带,以岩溶大泉和地下暗河形式集中排泄。云南鹤庆地区地质情况如图2所示。

1—第四系黏土、砂砾石;2—新近系粉砂岩夹泥岩;3—古近系丽江组;4—三叠系松桂组;5—三叠系北衙组;6—三叠系青天堡组;7—二叠系黑泥哨组;8—二叠系峨眉山组玄武岩;9—逆断层;10—隐伏断层;11—大型构造裂隙;12—地层界线;13—地层不整合接触界线;14—钻孔;15—落水洞;16—地下水流向;17—岩溶泉;18—剖面;19—水平溶洞平面发育位置;20—研究区各级阶地发育位置图2 云南鹤庆地区地质图Fig.2 Geological map of Heqing area in Yunnan Province

总体来说,研究区的3条区域性断裂带通过断裂活动影响研究区地层展布(图3),控制区域地下水径流方向,奠定了鹤庆西山岩溶发育整体格局。

图3 区域断裂带分布(剖面2-2′)Fig.3 Distribution map of regional fault zones in Profile 2-2′

2.2 次级断裂控制岩溶发育

鹤庆西山次级断裂对地下水运移和岩溶发育的影响主要表现如下:(a)近东西向断层沿断层方向导水,垂直断层方向阻水。根据阎长虹等[19-20]的研究,逆断层上盘岩体内部因应力变化导致张裂隙发育,鹤庆西山地下水在张裂隙控制下自西向东径流;断层垂向显示压性构造面特征,南北向阻水,因此岩溶发育在鹤庆西山表现为独立的东西向长条形岩溶断块,逆断层控制岩溶发育方向,地下水在盆地边缘排泄并形成一系列岩溶大泉。(b)断层交汇处岩溶发育强烈,以下马塘-黑泥哨断裂与马场逆断裂交汇处为典型。该处岩石破碎程度高,在地表形成安乐坝岩溶洼地地貌,在洼地底部发育2个落水洞,成为地表水汇集及其与地下水交换的主要场所。(c)断层影响带控制岩溶发育深度。在马厂进行了水文地质钻孔勘察工作,钻孔XLZK16(表4)孔深659.00~639.30 m段可见2条断层面,发育有溶蚀孔洞;孔深876.30~878.00 m和883.20~886.50 m段为断层影响带。

由表4可知,随着深度增加,溶蚀程度不断降低,但由于孔深800 m以下发育有断层,为岩溶发育提供了一定的空间,以顺断层面发育为主,且在断层影响带,地下水径流速度快、岩溶水循环周期短,岩溶发育较强烈,证明断层的存在控制了岩溶发育深度,且岩溶发育与浅层相比具有一定差异性。

表4 马厂水文地质钻孔XLZK16岩芯特征

2.3 大型构造裂隙控制岩溶发育

受断层活动影响,研究区主要发育了NE向与NW向两组大型构造裂隙,与区内整体构造行迹大体一致。如大龙潭—小龙潭—仕庄龙潭一线西山坡处,发育有多条NW向大型构造裂隙,均延伸数百米距离,裂隙规模大,溶蚀作用较强烈,在地表形成大型溶沟和深切岩溶峡谷地貌(图4(a)、图4(b)),成为地表水与地下水交换场所,促进NW向岩溶发育与地下水径流。

图4 研究区大型构造裂隙及节理Fig.4 Large-scale structural fissures and joints in the study area

2.4 节理控制岩溶发育

北衙组灰岩内部发育有大量密集共轭节理,为地表径流与降水提供入渗通道;节理本身具有一定储水效果,在岩体内部尤其是节理交叉处常见溶蚀孔洞(图4(c)、图4(d))。在一定程度上能够影响岩溶发育的方向和规模,有利于地表溶沟、地下溶洞等岩溶地貌的发育。

3 岩溶发育阶段及特征

由于研究区具备以三叠系北衙组(T2b)为主体的碳酸盐岩地层,且构造活动强烈,水-岩交互作用频繁,岩溶发育程度高。根据研究区保留的多级夷平面和层状溶洞及其对应的河流阶地、盆地边缘台地等证据,将岩溶发育划分为3个阶段。

3.1 古近纪岩溶发育期

古新世以来,喜马拉雅运动一幕期间印度板块向欧亚板块俯冲,研究区地壳活动以断块分异为主,鹤庆盆地、丽江盆地等内陆盆地在此时形成。喜山运动一幕之后,地壳处于长期稳定时期,研究区进入第一个稳定的岩溶发育阶段,保留有海拔3 000 m左右的夷平面。此时岩溶强烈发育,西龙潭上方高程3 100 m左右的仙人洞即为此阶段发育的水平溶洞,由于其处于研究区早期岩溶发育阶段,随后续地壳运动不断抬升,属于研究区内高程最高、受剥蚀与侵蚀作用最严重的顶层溶洞。

3.2 新近纪岩溶发育期

新近纪以来,受喜山运动二幕影响,印度板块向欧亚板块进一步俯冲,研究区地壳活动加剧,控盆断裂活动强烈,导致断块山地与断陷盆地显著分异,盆山高差增大。而后地壳逐渐稳定,研究区进入第二个岩溶强烈发育阶段,也即新近纪岩溶发育期。

在此期间,研究区内形成海拔2 500~2 700 m的夷平面,并发育有新一期水平溶洞,以鹤庆盆地边缘坡顶老鹰洞为代表,其洞口高程2 682 m,洞底发现有代表新近纪地下水活动的红色钙质灰岩沉积物,表明新近纪喜山运动二幕以后研究区稳定的地壳环境和水平岩溶发育。

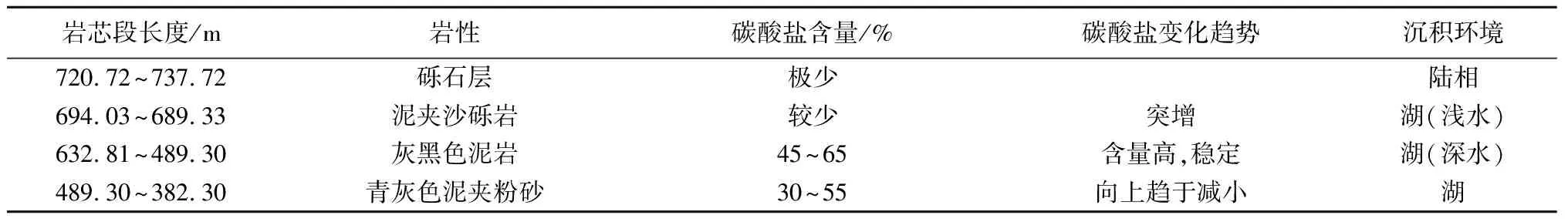

另外,鹤庆盆地中心钻孔岩芯指示了研究区沉积环境的变化。由于鹤庆盆地周围都是裸露的三叠系北衙组(T2b)灰岩,盆地内部的碳酸盐主要来自地表水、地下水对灰岩的冲蚀、溶蚀和径流作用输入。因此当沉积物粒度变细、碳酸盐含量增高,即可表明研究区沉积环境稳定、地下水水力坡度低、水岩作用充分、岩溶发育以水平溶蚀为主的特征。

由表5可知,新近纪鹤庆盆地中心碳酸盐含量变化为低—高—稳定—较低,沉积了近300 m的厚度(岩芯段694.3~382.3 m),反映了这一时期气候温和、降雨量大、岩溶发育强烈。

表5 鹤庆盆地中心钻孔岩芯特征

3.3 第四纪(现代)岩溶发育期

第四纪以来,喜山运动三幕青藏高原强烈隆升,影响云南鹤庆地区控盆断裂差异性升降,盆山高差进一步增大。期间,研究区鹤庆西山中部隆升,两侧岩溶含水层底板埋深降低,在马厂地区形成自东向西的地下水径流通道,相关钻孔地下水位及水力坡度数据见表6。钻孔XLZK16位于锰矿沟大陡山附近,钻孔XLZK18位于马厂洼地,两钻孔地下水位高程分别为2 364 m和2 579 m,水力坡度为2.63%和3.91%,排泄点位于鹤庆盆地边缘锰矿沟黑龙潭,排泄高程为2 365~2 350 m。

表6 鹤庆西山相关钻孔地下水位统计

喜山运动三幕结束之后,地壳长期处于稳定-微震荡的动态环境中,研究区进入第四纪(现代)岩溶发育期,表现为在鹤庆盆地边缘斜坡处发育有多级水平溶洞,分别对应一至四级河流阶地或盆地边缘台地。按照年代由老至新、高程由高到低依次为:高层溶洞对应四级盆地边缘台地,高程2 300~2 500 m,以河头村西山腰溶洞为代表;中层溶洞对应三级盆地边缘台地,高程2 260~2 320 m,以青玄洞为代表;低层溶洞对应二级河流阶地,高程2 210~2 240 m,如白岩角溶洞;现代岩溶发育层对应一级河流阶地,也即现代河床与漫滩,高程2 200~2 220 m,该层水平岩溶至今仍在发育,主要为鹤庆盆地边缘的一系列岩溶泉或地下河出口,如黄龙潭、洗马池等。鹤庆西山阶地代表性位置分布及溶洞平面分布见图5。

图5 鹤庆西山阶地序列与溶洞垂向分层示意图Fig.5 Terraces and vertical layering of karst caves in the Westshan mountains, Heqing county

4 结 论

a. 云南鹤庆西山受多期构造活动影响,研究区整体上形成以NNE向为主、东西向构造为辅的构造格局,大致可以划分为区域性断裂带、次级断裂、大型构造裂隙与节理等4个层次。

b. 区域性断裂带控制研究区地层展布;东西向构造控制岩溶发育方向,垂向阻水;次级断裂交汇处岩溶发育强烈;岩溶发育深度受断层影响带控制。

c. 大型构造裂隙易在地表形成岩溶负地形,能够促进地表水与地下水之间的联系;节理具有一定储水效果,在一定程度上影响岩溶发育方向。

d. 云南鹤庆西山地区经历古近纪岩溶、新近纪岩溶,以及第四纪(现代)岩溶等3个岩溶发育期,发育四级河流阶地与盆地边缘台地,分别对应不同高程的水平溶洞。