吃年

2021-06-07大力澄

在壮语里,过年的说法除了“gvaq cieng”(音:卦兴)之外,更口语化的说法是“gwn cieng”(音:更兴),即“吃年”。

所谓吃年,有一种说法与“年”的来历大同小异。传说,“年”是一种深居海底、每到除夕夜就出来偷吃牲畜、伤害人命的怪兽。在壮族的传说中,“兴”跟“年”一样,也是一种专在除夕夜出来偷吃牲畜的大怪兽,而且肚量不小,人们辛辛苦苦养了一年的猪,“兴”一次能吃两三头。壮族祖先在长期与“兴”搏斗的过程中,发现它怕火光、怕响声,于是在过春节的时候杀猪,并贴春联、放鞭炮以驱“兴”,保护丰收的成果。

而另一种说法,其实就是字面意思的“吃”了。壮族也称“水边的民族”,有“无水不住,无田不居,无山不稳,无树不安”的古训。壮族人民是稻作民族,世代种植水稻。正因为如此,壮族人一年的农事活动以种植水稻为主。壮族山歌《种稻谣》唱道:正月犁耙田,二月修田基,三月播谷秧,四月播秧时,五月祭田魂,六月耘田去,七月禾怀胎,八月穗出齐,九月旱开镰,十月湿谷到屋里,十一月干谷进了仓。可见农历腊月是一年辛苦劳作以来,唯一可以稍做休整的一个月,接下来正月十五一过,又是农忙时节了。

在这个忙里偷闲、享受丰收成果的月份,壮族人民杀猪宰羊,煮粽子炸油团,走亲访友,真真正正就是“吃”年了。而在我的家乡西林县,“喝”仿佛是吃的前奏一样,因为准备吃年的第一件大事,就是酿酒。

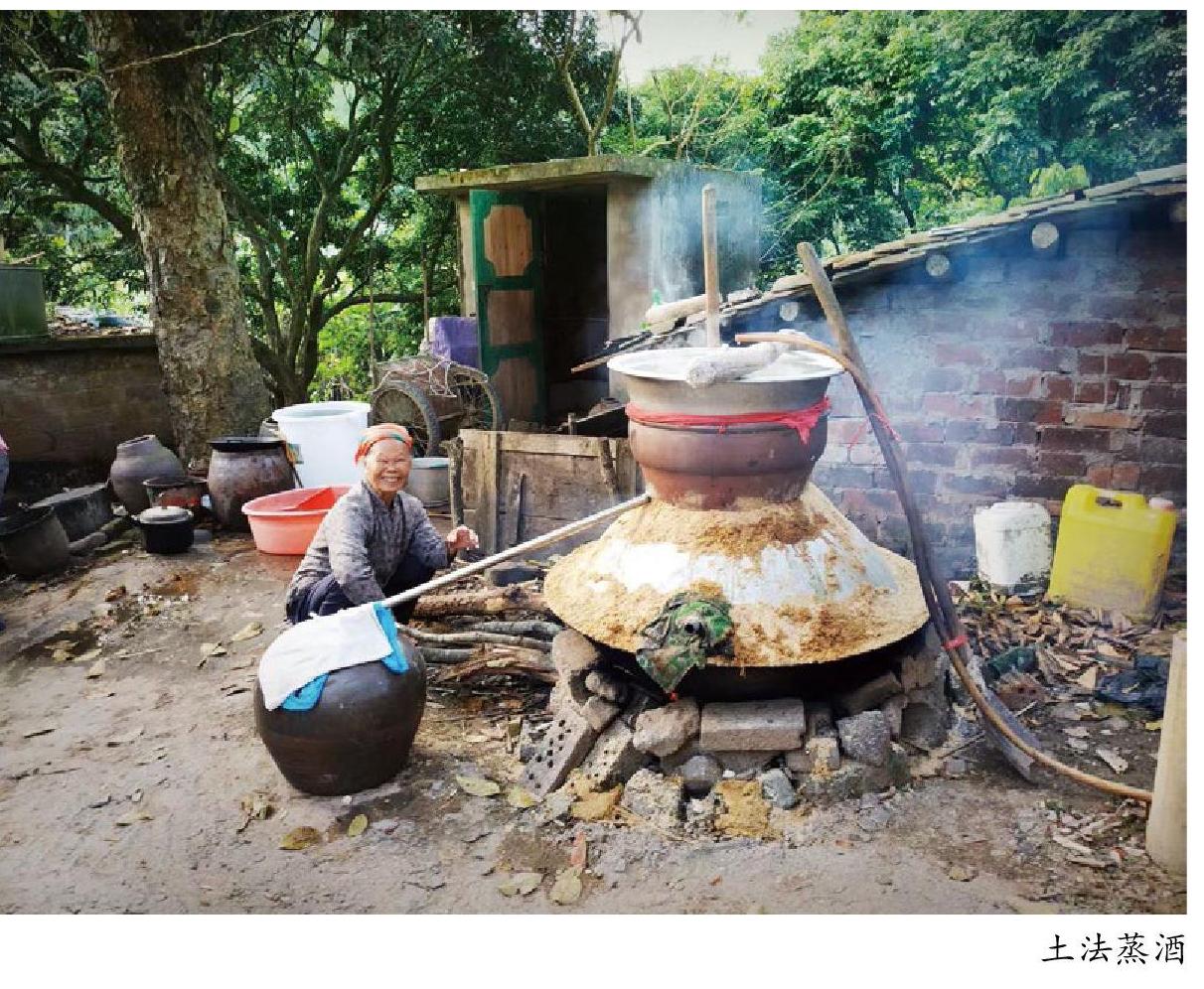

西林的青年人人喝酒,家家会酿酒。腊月初,人们选用当年收的自家新米,用木制饭甑蒸熟,酒曲发酵,最后用农家土法“蒸馏法”酿造,即将酒糟放入大镬中,大镬上再放一个上小下大、中间有出酒管的甑桶,甑桶上架上稍小的一口大镬,镬里加冷水。大火烧旺,酒糟里的酒汽蒸腾,顺甑桶而上,遇到上面的冷水凝结成酒水,汇入出酒管,香醇的米酒就酿出来了,美其名曰:土茅台。

之所以第一件大事是酿酒,这里面蕴含着壮族人民的生活智慧。酿酒过程中,冷水变热就要换,要换几大镬,这个过程要消耗不少柴火,这热水可不能浪费,可以用来清洗家里的瓶瓶罐罐和床单被褥,顺便就是节前一次大扫除了。酒糟蒸馏到最后出来的酒,只有很淡的酒味,已经不能算酒了,但是密封起来发酵,过十几天就是酸度正好的米醋。最最重要的是,没有这新酿出来的米酒,吃年的重头戏——杀年猪,是搞不成的。

祖先从“兴”嘴里抢下来的养了一年的大肥猪,在生活条件不好的年代,是难得的一次口福;在现在物质不缺的年代,是一种仪式,绝对必不可少。村里杀猪,一般从农历十二月二十开始,最晚不会超过二十八。亲戚相互帮忙,今天杀我家的猪,在我家吃饭,明天去杀你家的猪,在你家吃饭,过年的氛围就热乎起来了。而先前酿好的米酒,在处理猪肉和内脏的时候大有用处。

首先是制作血肠,将米花的半成品,即蒸熟后舂扁了晾干的糯米,放入猪血里,加入香辛料,挑选小肠较肥的一段灌入,扎成段煮熟了趁热吃,糯米香加上新鲜猪血和各种香辛料的香味混合在一起,有点嚼头但是又很软糯,非常适合老人和小孩食用。吃不完的放凉后冷冻,改天拿来烤,不用刷任何调料,肠油滋滋地冒出来,里面的糯米烤得又香又脆,简直是烧烤上品。接下来是制作腊肠,选用半肥瘦的肉和一些边角料,剁碎,加入米酒和姜蒜,有些人家还会加入花椒等调味品,灌入洗干净的小肠,把小肠扎好段跟五花肉一起挂起来,底下用柴火烟熏,就是腊肠和腊肉。这烟熏的味道是刻在我心底的记忆,如今在城市里过年总感觉缺少点什么,原来是缺了这烟熏的年味。

西林和隆林一带的群众过年最离不开的一种美味是辣椒骨,杀年猪后,除了留下够过节几天吃的排骨和一部分龙骨,其他骨头剁碎或者舂碎,加入适量米酒和辣椒粉以及五香粉等调料和在一起,一些一时吃不完的猪下水也可以和进去一同腌制,把和好的材料放入陶罐密封,可以留一年甚至更长时间。辣椒骨封存的时间越久越好,是当地各家各户必备的食品,也是待客的佳品。

既然是“吃年”,那断不可能只是喝酒和吃肉的。丰收的季节里,糯米有的是,各家的巧妇这个时候纷纷拿出看家本领,各种各样的小吃将依时出现在各家饭桌。在各类小吃中,粽子是绝对主角。西林过年的粽子俗称“枕头粽”,又长又胖,中间凸起,像个小枕头,粽子包得越鼓,代表手越巧。用糯米裹上绿豆、猪肉做的馅,用粽叶包好,再用晒干的稻穗秆子扎起来,一圈代表一个月,一般要扎十二圈。老人常说,吃了年粽,就代表要老一岁啰。

除了粽子还有炸得酥脆的“麻蛋”(糯米制作,因大小形状似麻雀蛋而得名)、米花以及裹满了芝麻的油团等等,在除夕之前各家各户就要将各种食品一一准备好,迎接除夕夜的到来。

壮族人对先祖极为崇敬,祭祀是生活中的大事之一,是一件非常严肃认真的事。在壮族人的观念中,立业分家的家庭都承担着供奉祖先的任务,因此家家户户都有一个祭祀祖先的香案,一定要放在房屋正厅的正中间,根据家族姓氏供奉世代祖先,比如黄姓堂号“江夏堂”、岑姓堂号“南阳堂”,这便是祖先飨祀之地,日常生活中是要敬之又敬的。逢年过节或平时遇到难解之事,都要上香禱告,在祈求祖先庇佑的同时,也寄托了对先人的追思。

在所有祭祀活动中,除夕是最隆重的。猪头、鸡鸭、各色糍粑糕点、水果摆上案头,虔诚地上香,还要燃上彻夜不熄的香烛。家中年长的人要说祭词,邀请祖先飨食。小辈要跪在案前,给祖先烧纸钱。按照传统,至少祭拜三次,方可燃放鞭炮,把祭品撤下。祭祀过祖先的祭品是吉祥的象征,稍做加工就是年夜饭了,老人说家中的小孩吃了这些饭菜能健康地长大。

大年初一要忌讳的事情太多了。首先不能杀鸡鸭,因为年初一杀生见血不吉利。所以除夕除了准备年夜饭,初一的饭菜也要准备好;还有年初一不能洗澡,以示守岁的诚意,所以除夕那天全家都要认真梳洗。当然还有不能说不吉利的话,“老鼠”一词更是整个春节的忌讳,因为农家丰收的成果最怕老鼠偷吃。人们怀着对新年的美好期望,充满仪式感地准备着各项辞旧迎新的事,年夜饭这道大餐一结束,一家人围着炭火盆,看着春晚,吃着当地特产砂糖橘,午夜十二点,各家各户鞭炮声纷纷响起。鞭炮声过后,各家各户还是灯火不熄,年轻人都在守岁,三五成群地聚在一起进行各种娱乐活动,直到天明才散去。

大年初一,妈妈们一大早要煮好红鸡蛋,放进手工编织的五彩小网兜,轻轻唤小宝贝们起床。小朋友们是不能睡懒觉的,因为还有一项重要的任务呢,那就是起来后要跟长辈拜年,拜年要说吉利话,以前说“哞哞,牛来啰,咩咩,羊来啰”之类的,现在则说“学习进步、工作顺利”,预祝新年好运气。说完后穿戴一新,挂上辟邪的红鸡蛋,就可以出去玩啰。

大年初二是吃年的一个分界点。初一以前,杀猪杀鸡、制作糍粑糕点、洒扫以及祭祖都是围绕一个家庭或者小家族范围的活动,而大年初二一大早,回娘家等各种走亲访友的拜年活动就开始了。继续以“吃”为主要活动项目,拜年要带上自家的粽子、麻蛋及腊肠、腊肉、鸡鸭。虽然家家户户都有,但还是要相互尝一尝,做得好的则交流制作的秘诀。每家都至少安排一次宴请,把附近的亲戚、邻居邀请来一起共享美食,亲戚多的人家,有时候要准备好几桌。近年来,村委还会组织文艺晚会和运动会,开展篮球、羽毛球、乒乓球等体育活动。

就这样热热闹闹到了初七,要外出工作的就要返程了,但春节的氛围一直持续到正月十五。十五过后,就开始要准备农事了,到正月三十再祭祀一次祖先,当地壮族群众称为“晚年”,意思是吃年到此结束,要投入新一年的劳动和工作中去了。

吃年的“吃”这一件事,包含着两层意思。第一层是各类吃食的制作。制作腊肠、腊肉和辣椒骨,是因为以前没有冰箱,为了方便保存,为接下来繁重的农事活动提供营养。而粽子、麻蛋、油团和米花这类用糯米制作的食物是可以保存较长时间的。老一辈说,过完年后到地里干活,不用带饭,只带上一个粽子,在地里用火烤一烤,外頭焦脆,里头肉香四溢,好吃又管饱。现在很少有人一天到晚上山种地,这些吃食跟随着离开家乡的年轻人,来到了城市,让远离家乡的人们还能吃到家乡的味道。另一层含义,那就是吃饭了。一家人团团圆圆吃的年夜饭,走亲访友吃的聚伙饭。在外上学一年的学子、工作一年的上班族,还有远嫁、举家定居外地的人们,回到家乡看望老人,祭祀祖先,欢聚一堂。

和各族人民一样,壮族人对吃年的重视,是对家的依恋,是对祖先的尊重,是对传统文化的传承。就像人离不开吃一样,我们离不开家;就像树不能没有根一样,我们不能忘记自己的祖先和根本;就像水不能离了源头一样,我们的传统文化万万不能丢。我们每一年,都要团团圆圆一起“吃年”。

作者简介:大力澄,本名岑沁芳,女,壮族,百色西林县人,有散文、小说等作品发表在各类报刊。