垃圾分类是社会治理体系迈向现代化的重要环节

2021-06-07傅涛季托张翠芳

■文 / 傅涛 季托 张翠芳

作者单位:E20研究院

当下,中国的垃圾分类正蔚然成风,自从2018年11月习近平总书记在上海考察时强调“垃圾分类工作就是新时尚”之后,中国推进垃圾分类更是进入了快车道。垃圾分类看起来是老百姓日常生活中的一件“小事”,但小事并非易事,垃圾分类其实是对基层社会治理结构的长期考验,是社会治理体系迈向现代化的重要环节。

2019年10月31日,党的十九届四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》(简称 《决定》)。《决定》指出,“必须加强和创新社会治理,完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系”。改革开放40多年来,随着经济快速发展和社会急剧转型,中国的社会治理体系不断变化、不断丰富、不断升级,已由传统的政府单中心管理模式向多元治理体系蜕变,参与群体更加广泛、治理模式更加复杂、治理边界更加难以界定。垃圾分类的出现,就是社会治理体系多元化的具现,具有代表性、示范性和前瞻性。

1.推行垃圾分类是党领导一切的集体优势体现

“小智治事,大智治制”。说的是有小智慧的人善于处理具体事务,而有大智慧的人会通过建立健全各项制度来解决问题。垃圾分类看似小事,其实是大事,是事关人民生活的大事,需要大智慧。垃圾分类、厕所革命、食品安全,只要涉及民生福祉,就是党和国家心中的大事。

“党领导一切”的出发点和落脚点是党始终代表和维护人民的利益。推进垃圾分类,就是满足人民群众对美好生态环境的需求,代表了最广泛的人民利益。垃圾分类是个复杂的系统工程,牵一发而动全身,涉及不同的产生主体、不同的垃圾品类、不同的处理与利用环节,包括设施规划与建设、立法与执法、制度建设、标准与规范制定、宣传教育、监督考核、社会参与等工作,一旦启动会有各种利益冲突,因此需要有一个强有力的领导、一个统一的声音来指挥。

与西方的分权制不同,中国是党领导下的大循环体制,具有集中力量办大事的制度优势。开展垃圾分类,就是在党的领导下,明确政府职责,集中力量调配企业、事业单位、社区、公众、社会团体等多方资源,统一行动。垃圾分类于寻常处见功力,是一次对党和政府以人民利益为出发点的长久考试,是对党的领导能力和执政能力的全面检验和查漏补缺,是中国制度自信的充分展示。

2.推行垃圾分类是以人民为中心的基层社会治理试金石

“基础不牢,地动山摇”。基层工作是国泰民安的压仓石,是社会治理的最前线,也是矛盾和问题的集聚地。基层社会治理最重要的就是保护好人民利益,是与人民利益最直接、最密切相关的治理单元。

基层社会治理涉及的工作方方面面、五花八门,小事多、杂事多,有点有面,有长有短,有你有我。作为基层社会治理的新触角、新形态,垃圾分类正在重塑基层社会治理的大网,将街道、社区、物业等一个个分散的点串联成一条条线并汇聚成网,让政策、资金、能量都能在这张大网上快速畅通地流转,真正推动社会治理的重心向基层下移、向百姓贴近,向高效率层级提升。

垃圾分类,重新定义了中国的基层社会治理体系。对百姓来说,垃圾分类入门入户接地气,改变了生活和消费习惯;对街道办来说,垃圾分类既是一项新型的、常态化的管理工作,更是将原有的宣传、普法、卫生、教育、工青妇幼等工作全部串联起来拧成一股绳,是政府垂直管理的进一步延伸;对居委会来说,通过垃圾分类能更好地承担起政府助手的职责,同时扩展了居民参与社会共治的通道和途径,桥梁作用更加牢固;对物业来说,垃圾分类是服务,也是责任所在,是成本,也是商业机会所在。

3.推行垃圾分类是依法治国的补充延伸

“天下之事,难于法之必行”。依法治国是社会治理的基础性保障,社会治理首先要做到有法可依。党的十九大提出的共建共享共治的社会治理新格局,目的就是要形成一个国家有权威、政府有作为、社会有活力的新秩序,即依法形成国家理性权威、政府依法有为、社会依法自治。

垃圾分类具有公共服务的属性,政府有义务通过垃圾分类为百姓提供良好的、安全的生活环境,这是政府为人民服务的职责所在;同时,开展垃圾分类也是公民和企事业单位等垃圾产生主体的义务,需要政府牵头进行社会管理,在法律层面做出明文规定,做到有法可依、依法管理,这样才能保障垃圾分类工作顺利有序开展。

早在2016年,习近平总书记就强调,“形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度”。由此可见,形成垃圾分类制度,法治是基础和保障。建立垃圾分类法律法规体系,就是推动垃圾分类行为从公民的自主道德层面向公民义务转变,是德治与法治的充分融合。在垃圾分类的立法过程中,就是一次与人民最根本利益、最真实诉求的充分沟通并用法律手段予以保护。同时,垃圾分类法律法规的出台,也是对中国现有法律体系的有效补充。

4.推行垃圾分类体现政府精细化管理水平

“天下大事,必做于细”。习近平总书记指出:“城市管理应该像绣花一样精细”。垃圾分类自诞生之日起就始终长在城市之上,如何处理垃圾、如何进行垃圾分类体现了一个城市的综合管理水平,是城市主官执政理念的落地回响,是城市历史文化的传承延续,是城市未来发展的价值取向。

首位女性诺贝尔经济学奖得主、美国政治经济学家埃莉诺·奥斯特罗姆认为,治理如果仅仅是停留在一个层次上,是不能持续成功的。垃圾分类涉及城市的众多管理层级的提升。

一是跨部门的协同。垃圾分类工作多由城市一把手挂帅,住建部门牵头,生态环境、发改、工信、教育、宣传等部门参与其中,各司其职。初期侧重监管,后期以调动多元主体的主观能动性为重心。

二是对已有财政支付体系的创新尝试。在政府前期补助之外,垃圾本身就是一种资源,具有价值,可以逐渐引入第三方社会资本参与垃圾分类,减少财政支出。同时,对公众、企业等垃圾产生主体来说,各地也正在探讨产生者付费机制。

三是推动产业绿色发展升级。垃圾分类不仅是一种生活方式的改变,对固废产业链利润的重新分配和体系化建设也将产生深远影响。另外,随着公众垃圾分类理念和意识的提高,绿色消费倒推绿色生产,从包装到工艺,全面推动制造业绿色化发展进程。

四是加快智慧城市建设进程。很多城市正在打造智能垃圾分类平台,通过一键预约回收、在线积分兑换等功能,真正让科技服务于百姓生活,通过系统收集环卫大数据、社区用户大数据、厨余垃圾大数据等,链接到城市的安全、环境监控等大网络,更加完善智慧生活、智慧城市体系。

综合来看,垃圾分类已经形成了一个复杂的、系统的、完整的社会治理体系,垃圾分类工作的推进程度,某种程度上已经成为城市精细化管理水平的一面镜子。

5.推行垃圾分类提升居民参与生活垃圾系统管理的积极性

垃圾源头分类作为生活垃圾系统管理工程的首要关键环节,直接影响后续垃圾处理的减量化和资源化。在垃圾以末端处理为主的阶段,居民未参与到垃圾分类处理体系之中,责任主体是政府,而且政府侧重于后端无害化处理处置设施的投入,没有对居民的宣传教育方面引起足够的重视。

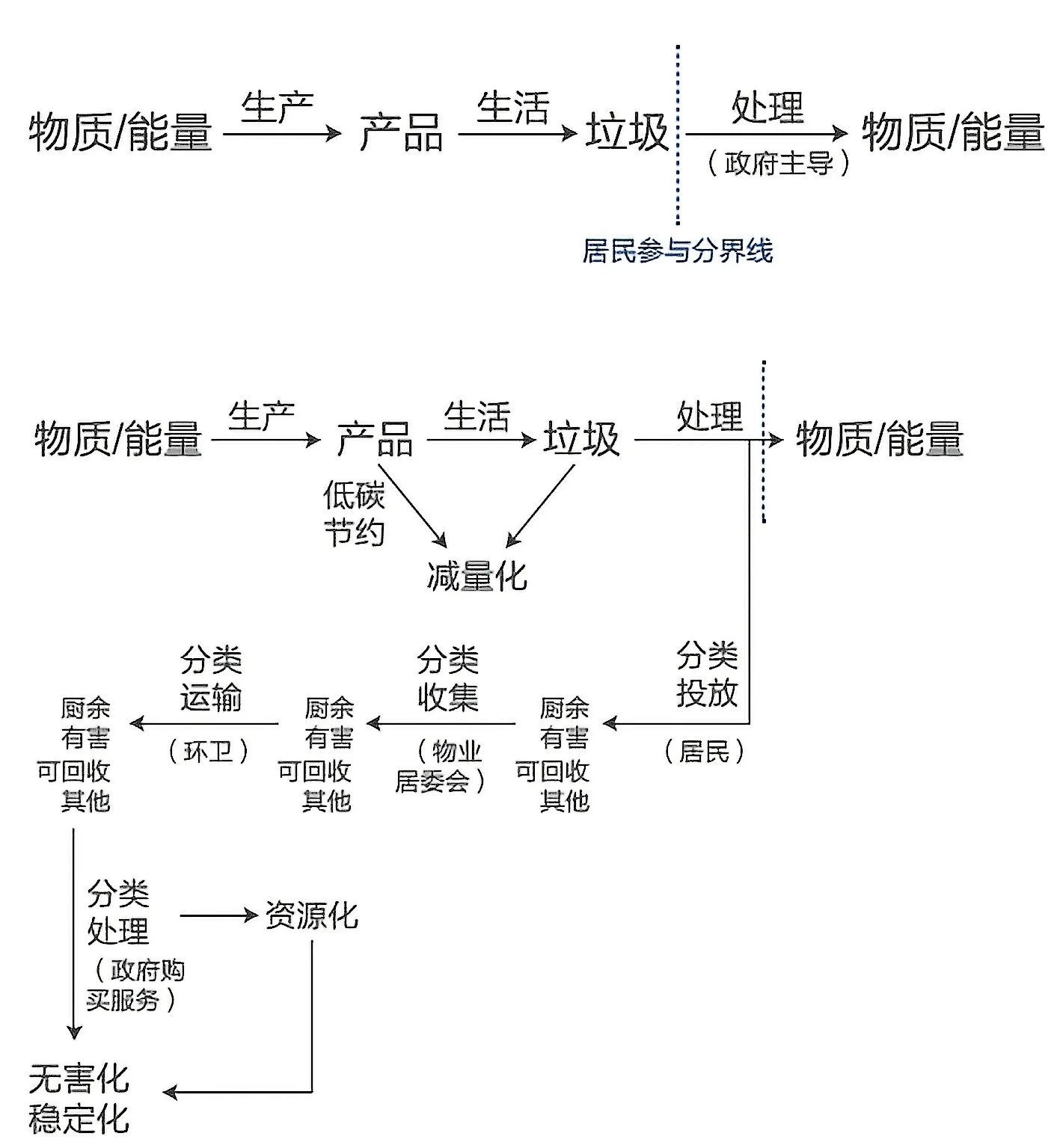

居民参与垃圾分类范围变化图

在垃圾分类全流程中,居民成为垃圾分类投放的责任主体,居民参与垃圾物质流转的范围在扩大,界线在后移;同时,分类收集、分类运输、分类处理也扩大了参与主体,物业、居委会在分类收集方面承担了宣传和引导的责任,环卫部门负责分类运输,政府通过购买服务引入市场化主体承担分类处理责任,形成了政府、企业、公共机构、居民多方参与的垃圾系统处理体系,改变了之前单纯以政府为责任主体的局面。

6.结语

过去的垃圾清运与处置是政府在唱公共服务的“独角戏”,现在居民、企业、社会组织等都参与进来,在垃圾分类处理系统中都有各自的角色和定位。以垃圾分类为触角,中国的社会治理体系变革真正下沉到了基层单元,对政府的精细化管理水平是一项长久的大考。多元主体共同参与垃圾治理,充分促进政府、居民、企业、社会组织等利益相关方自我及相互管理、服务、教育、监督,形成垃圾分类人人参与、人人尽责的良好局面。这样才能真正走出老模式的泥沼,探索出新的路径,才能真正推动社会治理体系的现代化,让人民群众有实实在在的参与感和获得感。