“3+X”高校安全治理学生参与机制的构建

——基于分权制衡理论的研究

2021-05-31来丽锋

姜 瑜 来丽锋

(山东政法学院 山东省济南市 250000)

一、研究背景

(一)总体概括

近年来,高校安全事故的频发性、事故起因的多样性、事故侵害的全方位化和深入化使得高校安全治理任务日益艰巨。对山东省1546名高校学生进行线上问卷调查和150名高校学生进行实地访谈,针对心理健康、食品卫生、交通出行、高校消防、网络信息安全、文化安全、人身安全、校内财产安全、校园暴力、校内基础设施、用电安全、宿舍安全、实验室安全、校外环境、突发事件等近20项内容进行调研。从结果看,54.33%的学生对学校周边环境持“担心”的态度,65.52%的学生认为学校安全治理环境达不到“优秀”水平,而导致校园安全事故频发的原因依次是学生自我防范意识差、校园的开放性导致外部隐患流入、学校治安防范设施差、周围不良环境的影响。

(二)现状详述

调研数据显示,19.79%的学生没有机会参加学校消防安全逃生演练,35.45%的学生不会使用灭火器,而会使用灭火器的同学中,51.29%觉得自己不一定能够正确使用;35.12%的学生反映学校中存在不明个人或不明团体宣传不符合社会主义核心价值观的话语、字样,这会导致意识形态存在风险,且28.98%的学生反映该现象未被学校发现;36.61%的学生反映学校允许外来人员随意出入且不需要登记证件;40.49%的学生在校园里发生过物品失窃,失窃高发地是寝室、自习室和食堂,其中寝室很大程度是因为宿舍管理人员疏忽,导致外来人员随意进出;47.22%的学生认为校内基础设施存在安全隐患;仅有28.53%的学生接受过正规的应对突发事件训练和专门的应急管理教育;47.8%的学生反映所在学校有专门的应急管理机构,28.01%的学生反映所在院系没有成立安全管理部门;23.03%的学生反映所在学校举办安全治理宣传的频率为一年一次。

87.84%的学生认为高校学生有必要参与到高效安全治理中去,其中84.86%的学生愿意主动参与,但从调研数据看,目前只有59.64%的学生能够参与到所在学校相关部门组织的安全治理中,92.3%的学生认为应该建立相应制度将学生这一主体纳入高校安全治理体系中。

二、高校安全治理的文献综述

(一)国外文献综述

从经济学视角看,Globerman和Schwindt基于公共选择理论研究发现:出于“经济人”的思维方式,政府和高校会对治理过程缺乏积极性,甚至导致“无事不理”局面的出现,而这一局面的最终受害者便是高校学生群体[1]。其中,美国学校频繁发生的高校枪击案就是典型的事例[2]。从管理学视角看,一个治理良好的组织需要从外部环境中获得资源[3]。Salanick和Pfeffer谈到学校与外部环境的交往和谈判能力在很大程度上决定了其生存发展能力。学校通过与政府或政府官员取得联系,使政府在高校安全政策制定或实施过程中存在一定的倾向性,以获取对自身有利的制度环境,从而减少其对外部资源的依赖[4]。Farashahi和Hafsi于2016年的研究中认为这是学校对政府掌握资源的一种反应方式。从政治学视角看,利益相关者理论认为,不同利益集团的目标、价值观等特征并不总是一致的。Whiteman和Müller在研究中指出,高校安全治理过程中学校与政府及其官员的积极互动,是为了获得政府的支持,政府支持高校安全治理是为了整个社会的稳定与发展。Faccio曾在文章中强调,高校安全治理与政治存在相关性。政府职能的转变有助于构建良好的高校安全治理中的学校与政府关系。

(二)国内文献综述

从高校安全治理问题分析,我国高校安全治理缺乏制度性的参与渠道,是高校安全问题多发的原因之一。朱光磊、杨立武(2017)提到了高校安全治理参与的有害倾向:对学生参与高校安全治理的限制和忽视。戴亦一、潘越等人(2018)从高校安全治理政策更替角度出发进行了研究。聂辉华、李金波(2018)的研究指出,一些高校为了高校安全政绩,面对高校安全事故采取了“捂”的方式,控制信息流通和掩盖安全真相。范子英和田彬彬(2019)研究中指出,有些高校存在重管理、轻参与、重效果、轻预防的问题。从高校安全治理的影响因素及对策研究来看,中国学者对高校安全治理的影响因素进行了广泛的研究。杨其静(2017)提到,尽管政治关联在某些程度可以为高校安全治理带来帮助,使高校在安全治理中上取得一些优势,从而使高校的生存和发展获利。孙丽丽(2018)认为健康的高校安全治理不仅需要法律制度约束,也需要文化来调整。从我国对国外高校安全治理机制的借鉴研究来看,马淑萍(2018)认为日本“协调型”高校安全治理的好处在于,政府和学校可以在信息共享上获得便利,政府能够用更好的服务水平来满足学校的需求等。刘得手(2019)探讨了美国高校高校安全治理的状况及其借鉴意义。他指出政府与学校在安全问题上应职责分明、相互协调、互利合作,共同应对危机。

三、提出问题

综合之前观点所述,政府和高校为主导的传统高校安全治理模式存在诸多问题,例如:治理成本过高、过分依赖外部环境、政府与高校互动界限模糊、缺乏制度性参与渠道、校园安全治理文化系统不健全等。为了弥补传统模式的不足,引入“高校学生参与高校安全治理是高校安全治理的主体和关键”这一观念是必要的。为将这一观念落到实处,基于分权制衡的理论基础,对高校安全治理过程进行“3+X”高校安全治理学生参与机制的建构。

四、机制构建

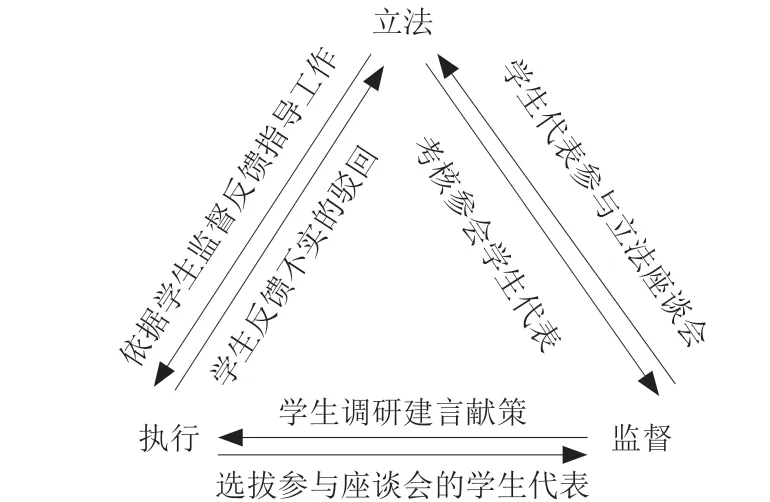

“3+X”高校安全治理学生参与机制中,“3”指立法、执行和监督主体,“X”指高校学生群体。从形式上看,两部分是简单相加的关系;而从实质上讲,高校学生在这一机制中不单是发挥高校学生群体应发挥的作用,而且还应该参与渗透到立法、执行、监督主体,“+X”不是让高校学生成为三大主体的附庸,而是将高校学生转化为多元力量,全面参与高校安全治理的立法、执行、监督环节,具体参与途径如图1所示。

图1 高校学生参与校园安全治理的立法、执行、司法途径图

(一)学生参与立法与执行的高校安全治理互动

在现有法律框架范围内,没有一部基本法或专门法对学校与在校学生之间的关系进行明确规制,在发生人身伤害后如何承担法律责任也无法可依。现有的部门规章或地方性法规之所以在可操作性上存在众多问题,主要原因在于部门规章和地方性法规在制定的时候,多是征集教育工作者代表或教育学界专家的经验或理论,或者是教育部门提前通知入驻样本学校调研,学校提前做好检查准备,甚至告诉学生作答要求,这对问题的真正发掘起到了一定的误导作用,之后教育部门按照调研结果,召开一些无学生群体参与的座谈会、听证会等,而缺乏真正对学生意见的征集。

在对高校安全治理进行立法工作时,可以开设线上教育官方平台让学生提案或针对立法部门公示的草案表明自己的观点,这一举措是从源头上将有关高校安全治理的法律法规、规章制度与实际问题相契合,通过学生参与提高立法水平。立法机关要定期与高校学生进行访谈,通过学生反馈对执行部门的工作进行定期指导,及时从实践中总结优化法律法规、规章制度的优秀成果,纠偏执行部门的失误举措。而执行部门并不只是被动接受立法机关的工作指导,如果工作指导出现问题,执行部门有权限通过提供佐证报告等方式,驳回立法机关的不适用指导。

(二)学生参与执行与监督的高校安全治理互动

执行权关注及追求的是执行的效率与效益,而监督权关注及追求的则是监督的公正与公开。大学生应该掌握一定的高校安全治理执行权,鼓励大学生组建校园安全治理的学生自治组织,通过自我管理、自我服务的形式协助学校有关部门进行安全治理宣传、演练等工作,同时也为安全治理链条查缺补漏。如果能有学生组织为帮手,工作的宣传力度和开展深度都会得到极大的提升。同时,学生组织还能及时向学校有关部门反映突发问题或隐性问题,将安全事故的源头遏制在摇篮里。

在高校学生参与执行与监督的互动过程中,执行部门的关键作用在于从广大学生群体中选拔、考核、任命高校安全治理体系中的学生代表作为监督部分中的学生发言人。而监督部分所起的重要作用是学生代表组织大学生专项调研团队,通过问卷调查、实地走访等研究方法为执行部门建言献策。此处的建言献策不同于立法机关对执行部门的工作指导,工作指导具有一定的强制性,而建言献策突出其参考价值,并不具备强制性。

(三)学生参与监督与立法的高校安全治理互动

民众监督作为党的专门监督机构之外个体或组织对于国家权力机关及其工作人员的直接监督,它一般通过直接建议、申诉、控告、批评、检举等方式进行。高校学生监督是民众监督的形式之一,其参与立法活动可以通过参加座谈会、听证会等方式。

立法机关在制定有关高校安全治理的法律法规、规章制度时,必须进行线下的意见征集,将这一过程作为有关立法的硬性规定可以极大地改进高校安全治理工作。线下的意见征集可以按照学号或其它统计数据进行随机抽样,抽样的人数必须保证差额,从差额中选拔出优质的等额代表,组建监督部分中的学生发言人队伍,并邀请他们参加法律法规、规章制度的听证会,这是高校学生切实实现监督效果的重要法宝。立法机关在考核与会代表时,如果代表质量差强人意,立法机关可以解散学生发言人队伍进行重新选拔,直到选拔出优质队伍,但选拔成员的名单需要面向社会进行公示,接受社会监督,进一步保证监督的有效性。