农村产业融合的多功能绩效评价与障碍因子分析

2021-05-31杨钢桥

方 相,杨钢桥,黄 丹

(华中农业大学 公共管理学院,湖北 武汉 430070)

产业兴旺是乡村振兴的重点。在生产成本持续上升、生态环境遭受破坏、消费结构逐步升级的背景下,拼资源、拼投入的农村产业发展道路难以为继,只有转变农村产业发展方式,充分利用农村地域空间的多功能[1-2],推进农村产业融合发展,才能实现农村产业兴旺和乡村振兴[3]。党中央一直高度重视农村产业融合发展,2014年中央农村工作会议提出要加快农业结构战略性调整,并首次从政策层面提出“农村产业融合”;2015年中央一号文件要求,推进“农村一二三产业融合发展”;2015年底,国务院办公厅印发了《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》,对农村一二三产业融合发展的目标、方式、机制等提出了具体要求;2016—2020年的中央一号文件都明确要求,要推进“农村一二三产业融合发展”。

自2014年实施乡村产业融合政策以来,产业融合的绩效究竟怎样?哪些因素阻碍了该绩效的提升?这是目前亟待研究的重要课题。绩效评价是农村产业融合研究的核心环节[4]。近年来,学术界越发重视农村产业融合的绩效评价研究。目前,学者们主要从农业与关联产业的融合互动关系、经济与社会效益等方面构建评价指标,来度量产业融合水平和绩效[5-8]。评价研究发现,农村产业融合宏观上有利于产业结构转型升级、资源配置优化、经济增长加快、产业竞争力提升,微观上有利于农业增产、品质改善、成本降低、农民增收[9-12]。但通过文献梳理,笔者发现已有研究还存在以下不足:第一,农业多功能的实现是农业发展的趋势,农村产业融合的实质就是要拓展农业多功能,但目前有关农村产业融合绩效评价的研究主要关注经济和社会功能[13-14],对生态等功能关注较少;第二,农村产业融合的过程实质上就是产业经营主体利益联结的过程[15],不同经营模式的乡村产业融合绩效存在差异,但目前鲜有文献从多功能角度探讨不同农村产业融合经营模式的绩效。为此,本文从过程和结果2个维度,构建农村产业融合多功能绩效的评价指标体系,采用熵权TOPSIS法测度不同农村产业融合经营模式的多功能绩效,并诊断其障碍因子,旨在为精准提升农村产业融合绩效提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 评价指标体系构建

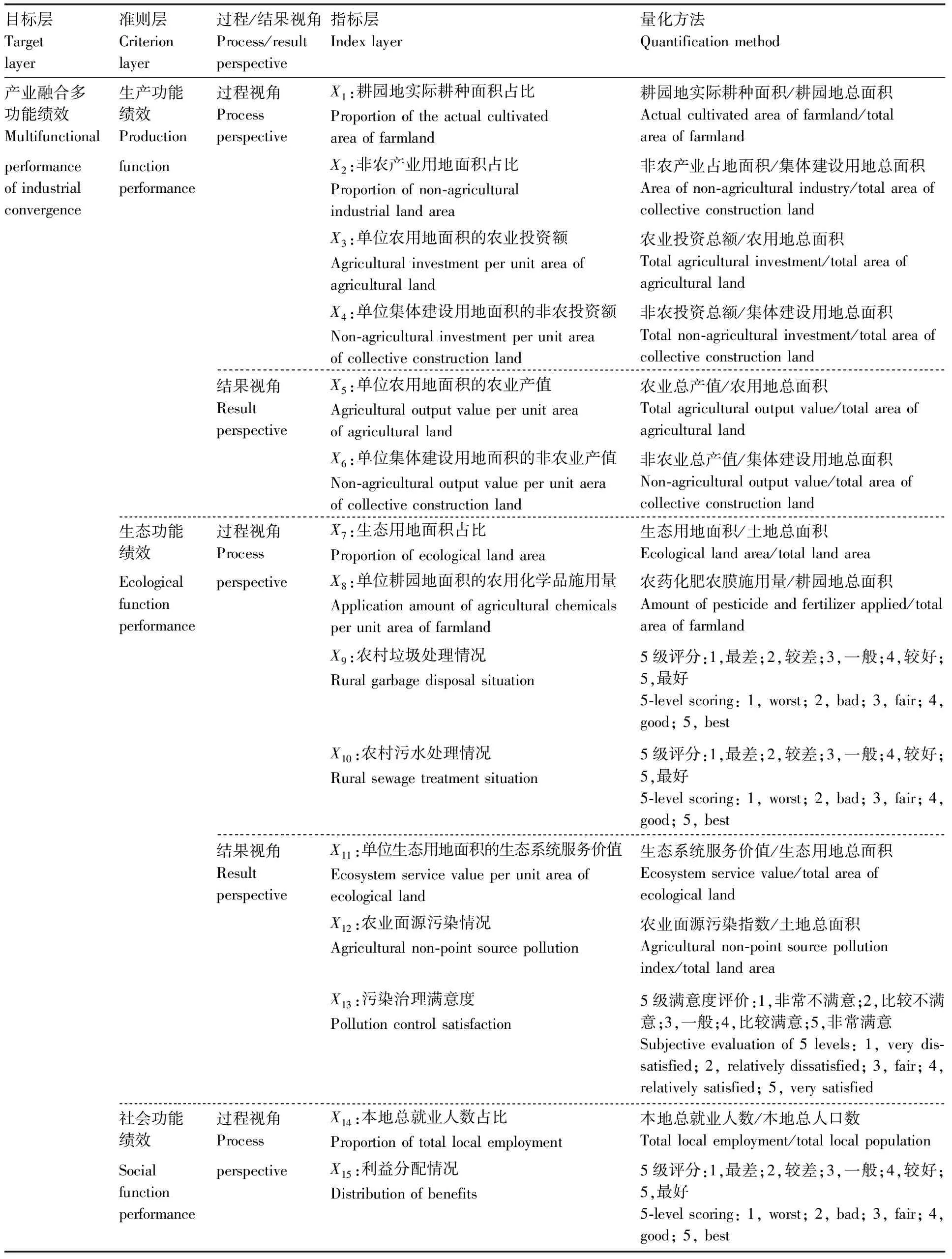

绩效的本质是一项制度或活动的实施结果,既包括投入的资源,也包括获得的效果。绩效评价既是对投入过程的衡量,也是对所获结果的衡量[16]。过程绩效与结果绩效之间存在密切关系,过程绩效直接影响结果绩效[17-18]。本文将农业多功能划分为生产功能、生态功能、社会功能、休闲功能,从“过程-结果”维度,结合已有研究成果[19-20],同时考虑到资料的可获取性,构建农村产业融合多功能绩效评价指标体系。

(1)生产功能绩效。生产功能是指以土地为载体进行生产活动,为人类提供生活和生产资料的能力。从过程视角来看,生产功能绩效主要从生产投入方面来考查。由于劳力与资本存在替代关系,技术投入往往表现为资本投入,所以本文从土地投入和资本投入2个方面来构建生产功能绩效的过程指标。土地投入指标选取耕地、园地(简称耕园地)实际耕种面积占比和非农产业用地面积占比,资本投入指标选取单位农用地面积的农业投资额和单位集体建设用地面积的非农投资额。从结果视角来看,生产功能绩效主要从产出方面来进行评价,包括农业产出和非农业产出。农业产出指标用单位农用地面积的农业产值来表征,非农业产出指标用单位集体建设用地面积的非农业产值来表征。

(2)生态功能绩效。生态功能是指土地利用系统为维持生物生存提供生态资源和环境的能力,包括环境调节和生态维持功能。从过程视角来看,生态功能绩效主要从生态行为方面来评价,本文主要选取生态用地面积占比、单位耕园地面积的农用化学品施用量、农村垃圾处理情况和农村污水处理情况4项指标。从结果视角来看,生态功能绩效主要从生态价值方面来衡量,本文主要选取单位生态用地面积的生态系统服务价值、农业面源污染情况和污染治理满意度3项指标来衡量,其中,生态系统服务价值按照谢高地等[21]的价值当量表计算。

(3)社会功能绩效。社会功能主要包括就业支持和生活维持功能。从过程视角,本文采用本地总就业人数占比和利益分配情况2个指标来衡量社会功能绩效;从结果视角,本文采用村民生活水平和民生满意度2个指标来衡量社会功能绩效。

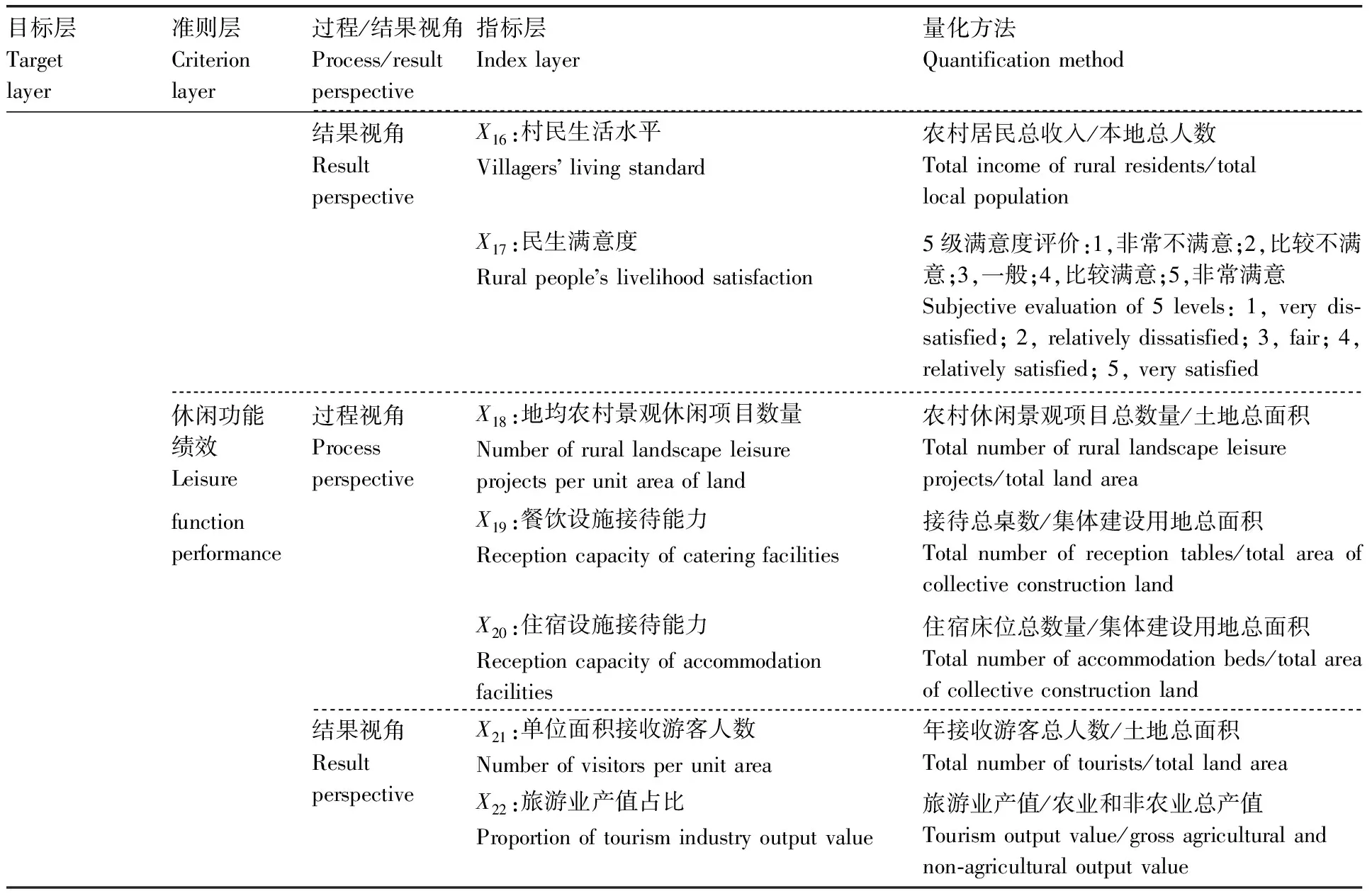

(4)休闲功能绩效。休闲功能是指土地提供娱乐、文化和美学等服务的能力。从过程视角,本文采用地均农村景观休闲项目数量、餐饮设施接待能力和住宿设施接待能力3个指标来衡量休闲功能绩效;从结果视角,采用单位面积接收游客人数和旅游业产值占比2个指标来衡量休闲功能绩效。

农村产业融合多功能绩效评价指标体系,以及各指标的具体量化方法详见表1。其中,农村垃圾处理情况、农村污水处理情况和利益分配情况按照相应标准,根据实际情况划分为5级。污染治理满意度是根据村庄清洁整洁程度、沟渠塘堰清洁程度、村庄水体水质状况,综合村干部、企业/合作社人员、农户的主观评价后划分为5级。民生满意度是根据就业质量及其稳定性、农村社区治安状况、医疗设施完善情况、社会矛盾关系处理情况,综合村干部、企业/合作社人员、农户的主观评价后划分为5级。

农村垃圾处理情况的评分标准如下:1(最差),无垃圾收集和处理设施,垃圾随意堆放在家门外的空地、路边、沟渠和塘堰等;2(较差),设有固定的垃圾堆场,部分村民能将垃圾倒放在集中的堆场,部分村民随意堆放,集中堆放的垃圾不进行处理;3(一般),设有固定的垃圾堆场,无专门的垃圾清扫和清运人员,村级组织不定期地在本地进行填埋焚烧处理;4(较好),设有分类垃圾桶,有专门的垃圾清扫人员,有专人专车进行垃圾清运,及时在本地进行填埋焚烧处理;5(最好),设有分类垃圾桶,有专门的垃圾清扫人员,有专人专车清运垃圾,与城镇进行一体化的无害化处理。

农村污水处理情况的评分标准如下:1(最差),无污水收集和处理设施,生活生产污水随意排放至路边、沟渠和塘堰等;2(较差),无集中污水处理站,农户自建标准三格化粪池等就地处理,尾水排入农地进行消纳利用;3(一般),设有集中污水处理站,通过下水道集中收集,采取化粪池等设施+无动力或微动力在本地集中处理;4(较好),设有集中污水处理站,污水集中收集,并进行污水改厕一体化治理,最后在本地进行集中净化处理;5(最好),设有集中污水处理站,污水改厕一体化治理,每户配备污水收集桶,将污水按照“灰水”(洗澡洗衣服的水)、“黑水”(冲厕污水和粪便)分类,最后纳入城镇污水收集管网统一处理。

利益分配情况的评分标准如下:1(最差),无财产性收益,农户独自经营;2(较差),农户转出土地或闲置房屋,仅获得土地租金或房屋租金;3(一般),农户转出土地或闲置房屋,定期获得土地租金或房屋租金,并获得工资性收入;4(较好),农户以土地、闲置房屋入股,定期获得保底性的土地租金和一定比例的红利,无盈余二次返还;5(最好),农户以土地、闲置房屋和部分现金或资本入股,定期获得保底性的土地租金和一定比例的红利,并根据合同约定获得盈余二次返还。

表1 农村产业融合多功能绩效评价指标体系

续表1 Continued Table 1

1.2 熵权TOPSIS法

TOPSIS法是多目标决策分析中的常用方法,又称为优劣解距离法。该方法通过检测评价对象与最优解、最劣解的距离来对评价目标进行排序,从而评价研究对象的优劣程度[22]。本文采用熵权TOPSIS法对农村产业融合的多功能绩效进行测度,具体步骤如下。

(1)数据规范化处理。采用极值标准化法对评价指标数据进行规范化处理,反映评价指标实际值在该指标权重中所处的位置,得到规范化向量rij,建立规范化决策矩阵R,计算公式为:

(1)

式(1)中:xij为第i种产业融合经营模式第j项指标的实际值;xmax和xmin分别是所对应的单项指标的最大值和最小值,其中i=1,2,…,m,j=1,2,…,n。

(2)计算权重,构建权重决策矩阵。为减少人为因素对评价结果的影响,更科学有效地分析不同农村产业融合经营模式的多功能绩效,本文采用熵权法计算指标权重。计算公式如下:

(2)

(3)

根据熵权系数和规范化决策矩阵,建立加权规范化决策矩阵:

vij=Wj·rij

(4)

(3)确定正、负理想解。根据vij确定正理想解V+和负理想解V-。

(5)

(6)

(4)计算距离尺度。分别计算评价向量到正理想解的距离D+和到负理想解的距离D-。

(7)

(8)

(5)计算评价向量与理想值的相对贴近度。

(9)

式(9)中:0≤Ci≤1。贴近度Ci越大,表明绩效评价越优。当Ci=0时,表明绩效评价最差,多功能绩效处于混乱状态;当Ci=1时;表明绩效评价最优,多功能绩效达到最优状态。

本文参照余亮亮等[23]的研究,将贴近度Ci按4个等级进行划分,用以评判绩效水平:0~0.30,绩效水平较差;0.31~0.60,绩效水平一般;0.61~0.80,绩效水平良好;0.81~1.00,绩效水平优质。

1.3 障碍度模型

障碍度模型通过因子贡献度、指标偏离度、障碍度3个指标,对绩效水平进行诊断分析。在多功能绩效评价的基础上,厘清影响农村产业融合多功能绩效的障碍因子,可以揭示农村产业融合发展存在的问题,并为促进农村产业融合发展提供决策依据。本文采用因子贡献度Fj表示单因素对总目标的权重;用指标偏离度Ij表示单因素指标与绩效目标之间的差距,即单项指标标准化值与100%之差;用障碍度yij表示单项指标对绩效的影响程度,具体计算公式如下:

(10)

式(10)中:Iij=1-rij,rij为单项指标的规范化值。

2 农村产业融合经营模式与案例概况

2.1 农村产业融合经营模式

本文以产业经济学理论为基础,以经营主体为切入点,根据不同经营主体之间的利益关系和组织形态,将农村产业融合经营模式分为以下3种类型:农户独立经营模式,农业企业/合作社规模化经营模式,农户协作经营模式。

模式Ⅰ:农户独立经营模式,是指农户集生产、管理、加工、销售于一体,独立行使生产经营自主权,以家庭劳动力为主,从事规模较小的个体农业和个体工商业的一种经营模式。主要特点包括:农户是生产经营决策的主体;生产要素主要来源于家庭;家庭分散经营,经营规模较小;“小农户”与“大市场”之间的矛盾比较突出。

模式Ⅱ:农业企业/合作社规模化经营模式,是指农户将土地等生产资料以租赁或入股等方式流转给农业企业或合作社,农户拥有土地承包权,农业企业和合作社拥有土地经营权,并按照现代企业制度的要求,实行产业规模化经营。主要特点包括:农业企业/合作社是生产经营决策的主体;生产要素来源多元化;生产经营规模较大,机械化程度较高;小生产与大市场的矛盾得到缓解。

模式Ⅲ:农户协作经营模式,是指在农村产业转型发展过程中形成的,开始多以农业企业为主体的“农业企业+农户”的经营模式,但随着农村产业融合的不断发展,农业企业为扩大经营规模,多会寻求与合作社进行合作,以降低交易成本。调查发现,该模式因运行机制不同,又可以细分为2种情形:(1)合作社仅作为中介组织连接农业企业与农户;(2)农户成立合作社,合作社发展壮大后成立农业企业。基于此,本文将农户协作经营模式细分为“农业企业+合作社+农户”中介组织联动型经营模式(模式Ⅲ-A)和“农业企业+合作社+农户”一体化经营模式(模式Ⅲ-B)。主要特点包括:农业企业、合作社和农户为生产经营决策的共同主体;生产要素集聚程度较高;生产经营规模较稳定;抵御市场风险能力较强。

2.2 案例概况

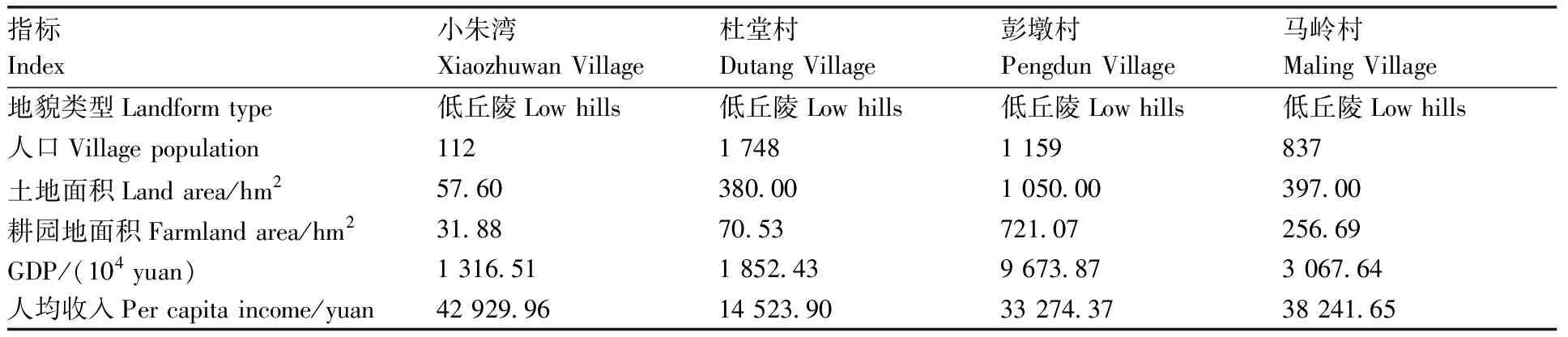

本文选择4种产业融合经营模式的典型案例进行研究,分别位于武汉市江夏区五里界街小朱湾、武汉市黄陂区姚家集镇杜堂村、荆门市钟祥市石牌镇彭墩村、荆门市京山市罗店镇马岭村。这4个案例在湖北省均具有一定的代表性:小朱湾代表农户独立经营模式(即模式Ⅰ),共31户,主要发展特色农业种植和休闲观光旅游,目前,共有30户经营“农家乐”“民宿”;杜堂村代表农业企业/合作社规模化组织模式(即模式Ⅱ),共471户,成立了木兰花乡旅游发展有限公司,以发展乡村休闲观光旅游为主,现已建成木兰花乡国家4A级景区,景区内配套花卉种植基地、鸟语林、大型游乐园、五星级山水度假酒店等设施;彭墩村代表“农业企业+合作社+农户”中介组织联动型经营模式(即模式Ⅲ-A),共320户,建有3个农场和3大基地(一产)、3个农产品加工企业(二产),拥有电商运营和农村旅游2大板块(三产),农村旅游以彭墩长寿小镇、山水田园综合体为核心,已建成国家4A级彭墩旅游景区;马岭村代表“农业企业+合作社+农户”一体化经营模式(即模式Ⅲ-B),共219户,现有5个生态农业项目(黑山羊养殖场、冬暖蔬菜大棚、钢架大棚、有机稻、木本花卉)、2个生态工业项目(生物质原料生产线、秸秆饲料生产线)和1个健康养生文化产业园项目,休闲旅游产业开始起步。4个案例村的基本情况如表2所示。

2.3 数据来源与描述性分析

课题组于2019年11月组织本专业在读的博士研究生和硕士研究生共14人,先后到上述案例村对村干部、农村企业、合作社和农户进行访谈式问卷调查。由于每个案例均以1个村庄为1个研究单位,而且在家居住生活的农民数量有限,因此对居住在家的农户进行全面调查,以保证农户数据的代表性。对村干部进行问卷调查和访谈,以获取村集体资料;对企业、合作社领导进行问卷调查和访谈,以获取企业和合作社资料。此外,课题组还结合期刊文章、官方报道、内部文稿等资料,多渠道获取村集体、企业和合作社的有关资料,形成案例资料的三角印证,以提高研究结果的可靠性和有效性。

对调查样本数据进行整理,得到变量的描述性统计结果(表3)。

3 结果与分析

3.1 多功能绩效评价

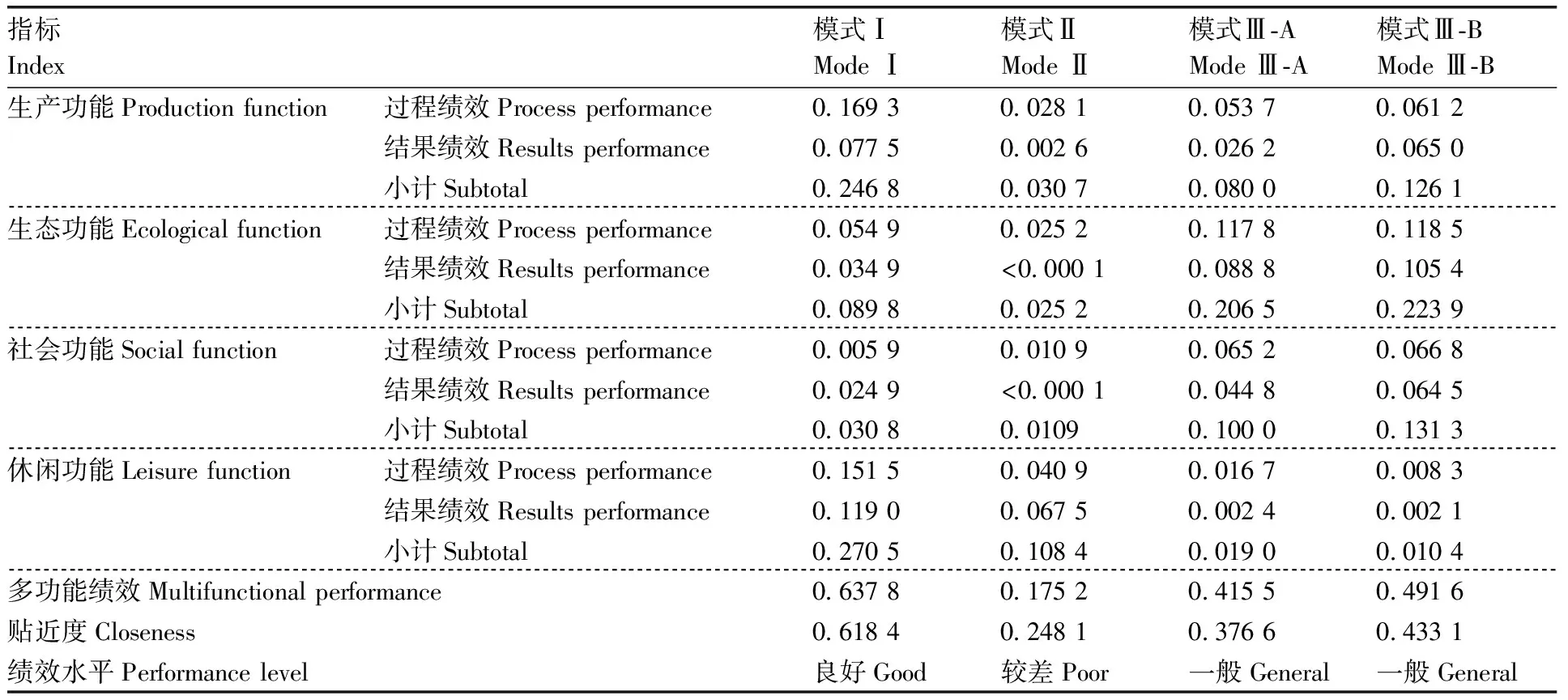

根据问卷调查和访谈记录获取的数据资料,采用前述方法,得到4个案例村(4种产业融合经营模式)的各功能绩效、多功能绩效与绩效水平(表4)。

对于生产功能而言,4种模式的过程绩效排序为模式Ⅰ>模式Ⅲ-B>模式Ⅲ-A>模式Ⅱ,结果绩效排序为模式Ⅰ>模式Ⅲ-B>模式Ⅲ-A>模式Ⅱ;对于生态功能而言,过程绩效排序为模式Ⅲ-B>模式Ⅲ-A>模式Ⅰ>模式Ⅱ,结果绩效排序为模式Ⅲ-B>模式Ⅲ-A>模式Ⅰ>模式Ⅱ;对于社会功能而言,过程绩效排序为模式Ⅲ-B>模式Ⅲ-A>模式Ⅱ>模式Ⅰ,结果绩效排序为模式Ⅲ-B>模式Ⅲ-A>模式Ⅰ>模式Ⅱ;对于休闲功能而言,过程绩效排序为模式Ⅰ>模式Ⅱ>模式Ⅲ-A>模式Ⅲ-B,结果绩效排序为模式Ⅰ>模式Ⅱ>模式Ⅲ-A>模式Ⅲ-B。总的来看,每个案例村的各项功能中,过程绩效高的,结果绩效也较高,即过程绩效和结果绩效整体保持了一致性。这说明本文从“过程-结果”视角构建农村产业融合多功能绩效评价指标体系是具有合理性的。

模式Ⅰ、模式Ⅱ、模式Ⅲ-A、模式Ⅲ-B的多功能绩效值分别为0.637 8、0.175 2、0.415 5、0.491 6,排序结果为模式Ⅰ>模式Ⅲ-B>模式Ⅲ-A>模式Ⅱ。从绩效贴近度来看:模式Ⅰ的贴近度为0.618 4,绩效水平良好;模式Ⅱ的贴近度为0.248 1,绩效水平较差;模式Ⅲ-A的贴近度为0.376 6,绩效水平一般;模式Ⅲ-B的贴近度为0.433 1,绩效水平一般。

表2 案例概况

表3 不同产业融合经营模式的各指标绩效

表4 不同产业融合经营模式的各功能绩效

3.2 障碍因子诊断

在农村产业融合多功能绩效评价的基础上,对影响多功能绩效的障碍因子进行诊断。由于指标层指标较多,为便于研究,本文对指标层各主要障碍因子进行排序,并选取排序前5位的障碍因子进行诊断分析(表5)。

表5 产业融合多功能绩效指标层障碍因子及其障碍度

模式Ⅰ中障碍度最大的因子是单位农用地面积的农业产值(X5),该指标的绩效值仅为0.005 1。这是因为,模式Ⅰ所在的小朱湾以农家乐和民宿等第三产业为主要经济来源,以花卉种植为主的第一产业只是第三产业的配套产业,致使农业生产绩效大大降低。因此,在产业融合发展过程中应权衡农业发展,进一步提高生产功能绩效水平。排在第2位和第3位的障碍因子主要集中在生态功能方面,分别是单位生态用地面积的生态系统服务价值(X11)和单位耕园地面积的农用化学品施用量(X8),其绩效值分别为0.003 2和0.004 0。这是因为:小朱湾已经发展为以农村旅游业为主的村庄,为打造四季花海,大量的土地由粮食种植转向了花卉种植。相比于粮食种植,花卉种植所需要的化肥农药更多,对生态环境的损害程度会更大。而且,土地利用类型的变化也必然会带来生态系统服务价值的变化,降低其生态服务功能效用,从而制约土地多功能利用绩效水平的提升。排在第4位和第5位的障碍因子主要集中在社会功能方面,分别是本地总就业人数占比(X14)和利益分配情况(X15)。这是因为:一方面,小朱湾是以农户独立经营模式来发展第三产业的,农户大多依赖自家劳力经营农家乐、民宿等,旅游旺季才临时聘用少量的劳工(一般是亲朋好友或附近农民),所以社会就业容纳力较低;另一方面,经营农家乐、民宿是小朱湾农户主要的收入来源,具有不稳定性,一旦农家乐、民宿经营不善,农户的收益就无法得到保障,致使其社会保障功能水平偏低,从而制约了多功能绩效的提高。

影响模式Ⅱ多功能绩效前5位的障碍因子分别是单位集体建设用地面积的非农投资额(X4)、单位集体建设用地面积的非农业产值(X6)、单位农用地面积的农业产值(X5)、非农产业用地面积占比(X2)、生态用地面积占比(X7),主要集中在以加工业为主的非农产业生产、农业生产和生态系统服务价值方面。一方面,模式Ⅱ所在的杜堂村以农村旅游服务业为主导产业,农业和农产品加工业还比较薄弱,致使其农业生产绩效、农产品加工业生产绩效水平都较低;另一方面,杜堂村为发展农村旅游服务业,修建了游乐园,以及与旅游服务相关的配套设施,导致大量土地非农化,降低了生态系统服务价值,制约了生态功能绩效的提升。

影响模式Ⅲ-A多功能绩效前5位的障碍因子分别是单位集体建设用地面积的非农投资额(X4)、单位面积接收游客人数(X21)、单位集体建设用地面积的非农业产值(X6)、地均农村景观休闲项目数量(X18)、非农产业用地面积占比(X2)。影响模式Ⅲ-B多功能绩效前5位的障碍因子分别是单位集体建设用地面积的非农投资额(X4)、单位集体建设用地面积的非农业产值(X6)、非农产业用地面积占比(X2)、单位面积接收游客人数(X21)、旅游业产值占比(X22)。这2个模式障碍度排名前5位的因子均集中在非农生产方面。可能的原因是:模式Ⅲ-A所在的彭墩村和模式Ⅲ-B所在的马岭村目前以农业生产和农产品加工为主,农村旅游业尚处于起步阶段,对农村旅游服务的投入不足,可提供休闲游玩的项目数量少,餐饮住宿设施接待能力不足,以致于无法满足游客需求,致使当地农村旅游发展水平较低,影响了休闲功能绩效,进而制约了多功能绩效的提升。

4 结论与讨论

4. 1 结论

从本研究选取的4个典型案例村来看,不同农村产业融合经营模式的多功能绩效存在差异。从生产功能绩效来看,除小朱湾这个特殊案例外,农户协作经营模式优于农业企业/合作社规模化经营模式,在农户协作经营模式中,“农业企业+合作社+农户”一体化经营模式优于“农业企业+合作社+农户”中介组织联动型经营模式。从生态功能绩效来看,农户协作经营模式优于农户独立经营模式和农业企业/合作社规模化经营模式,在农户协作经营模式中,“农业企业+合作社+农户”一体化经营模式优于“农业企业+合作社+农户”中介组织联动型经营模式。从社会功能绩效来看,农户协作经营模式优于农户独立经营模式和农业企业/合作社规模化经营模式,在农户协作经营模式中,“农业企业+合作社+农户”一体化经营模式优于“农业企业+合作社+农户”中介组织联动型经营模式。从休闲功能来看,农户独立经营模式优于农业企业/合作社规模化经营模式和农户协作经营模式,在农户协作经营模式中,“农业企业+合作社+农户”中介组织联动型经营模式优于“农业企业+合作社+农户”一体化经营模式。总体而言,相较于农业企业/合作社规模化经营模式,农户协作经营模式的多功能绩效水平较高,其中,“农业企业+合作社+农户”一体化经营模式的多功能绩效水平更高。

从本研究选取的4个典型案例村来看,不同农村产业融合经营模式的多功能绩效障碍因子不同。“农业企业+合作社+农户”一体化经营模式、“农业企业+合作社+农户”中介组织联动型经营模式,目前主要以农业、加工业为主导产业,影响其多功能绩效的障碍因子主要集中在旅游服务等非农生产活动方面。由此可见,农村休闲观光旅游业的发展对提高多功能绩效具有重要意义,农村产业融合发展不能忽视农村休闲观光旅游业的发展。农户独立经营模式、农业企业/合作社规模化经营模式,目前主要以农村休闲观光旅游为主导产业,影响其多功能绩效的障碍因子主要集中在农业生产、加工业生产、生态系统服务方面。因此,在发展农村休闲观光旅游业的同时,要注重农业生产和生态环境保护。

4.2 讨论

本研究中小朱湾的情况比较特殊,作为农户独立经营模式(模式Ⅰ)的典型案例,其农村产业融合的多功能绩效水平最高,且生产功能绩效也最高。我们认为,可能的原因是:小朱湾毗邻梁子湖风景区,离武汉市区较近,且院落住宅特色性较强,有利于发展农村旅游服务业。相较于传统的水稻种植,旅游服务业的劳动力需求和经营成本较低,但收益更高,所以农户在无法兼顾农业生产和非农经营的情况下,权衡农业收益和非农收益之后,选择放弃传统种植业转而发展旅游服务业,独立经营农家乐和民宿,因而单位农用地面积的农业产值成为影响其产业融合多功能绩效的最主要的障碍因素。此外,小朱湾为了发展旅游服务业,进行游玩场所、公共配套设施和道路等完善修建,致使非农产业用地面积增加。从过程和结果2个视角来看,相较于农业的面积占比、单位投资额和单位产值,非农方面的权重更高,所以算出其生产功能绩效最高。

从本研究结果来看,为更好地发挥农村产业融合的多功能效应,提高不同产业融合经营模式的多功能绩效水平,首先,要引导农业企业、合作社与农户建立稳定的利益联结机制,充分保护广大农民的合法权益,带动农户广泛而深入地参与农村产业融合发展;其次,农村产业融合发展要注重多功能耦合协调,在重视发展农村休闲观光旅游的同时,不能忽视农业生产和生态环境保护;再次,要因地制宜地发展农村产业,并选择合适的产业融合经营模式,充分发挥农村产业融合的多功能效应。

调查研究发现:第一,农村产业融合发展是一个较长的过程,不同发展阶段的多功能绩效会存在差异。本文虽然比较了不同农村产业融合经营模式的多功能绩效差异,但由于我国农村产业融合发展起步较晚,且发展起始时间一致的案例村难以找到,所以本研究未能充分考虑农村产业融合发展阶段对多功能绩效的影响。第二,区位条件、资源禀赋和社会经济条件的区域差异性,也会对农村产业融合的多功能绩效产生影响。但由于目前农村产业融合发展较好的案例村数量不足,本文未能就不同农村产业融合经营模式的多功能绩效进行区域比较。随着农村产业融合发展的逐步推进,应选择更多的案例村进行研究,以比较农村产业融合多功能绩效的区域差异性。