当手枪遇上冲锋枪

2021-05-30

手枪—小巧灵活、便于隐藏;冲锋枪—火力凶猛、射击精度高;两者原本在战场上各司其职。可不知从什么时候起,各国军方异想天开,要求设计师将二者优点结合起来制造出一类新枪。于是冲锋手枪诞生了,它究竟是何方神圣?我们一起看看吧。

异军突起

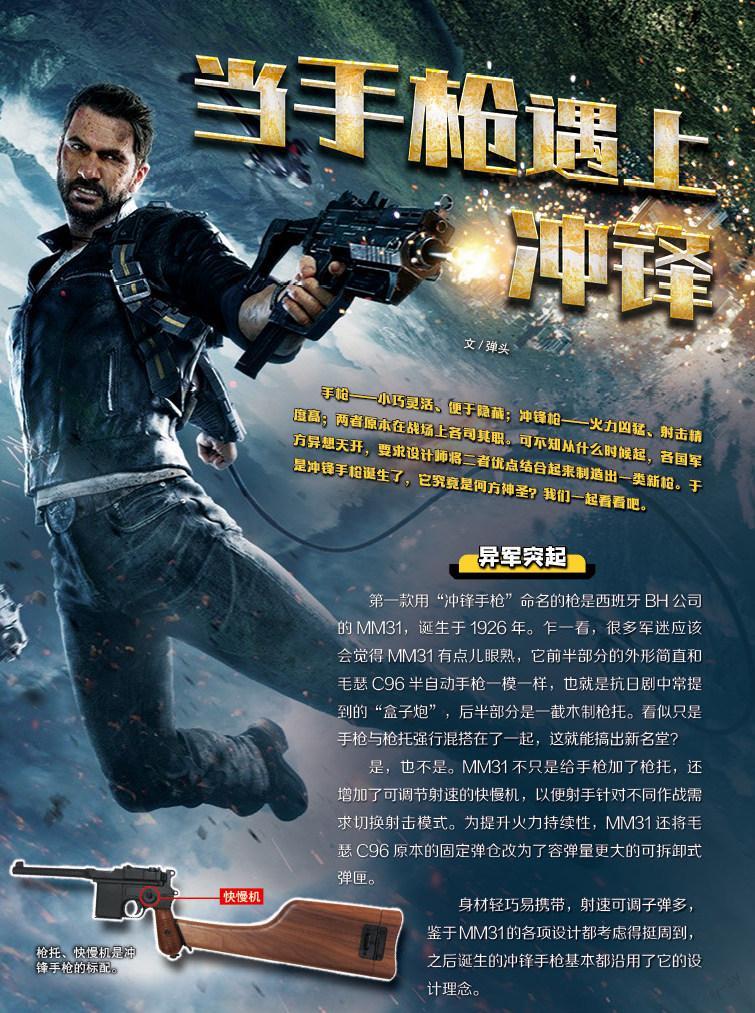

第一款用“冲锋手枪”命名的枪是西班牙BH公司的MM31,诞生于1926年。乍一看,很多军迷应该会觉得MM31有点儿眼熟,它前半部分的外形简直和毛瑟C96半自动手枪一模一样,也就是抗日剧中常提到的“盒子炮”,后半部分是一截木制枪托。看似只是手枪与枪托强行混搭在了一起,这就能搞出新名堂?

是,也不是。MM31不只是给手枪加了枪托,还增加了可调节射速的快慢机,以便射手针对不同作战需求切换射击模式。为提升火力持续性,MM31还将毛瑟C96原本的固定弹仓改为了容弹量更大的可拆卸式弹匣。

身材轻巧易携带,射速可调子弹多,鉴于MM31的各项设计都考虑得挺周到,之后诞生的冲锋手枪基本都沿用了它的设计理念。

巧遇“伯乐”

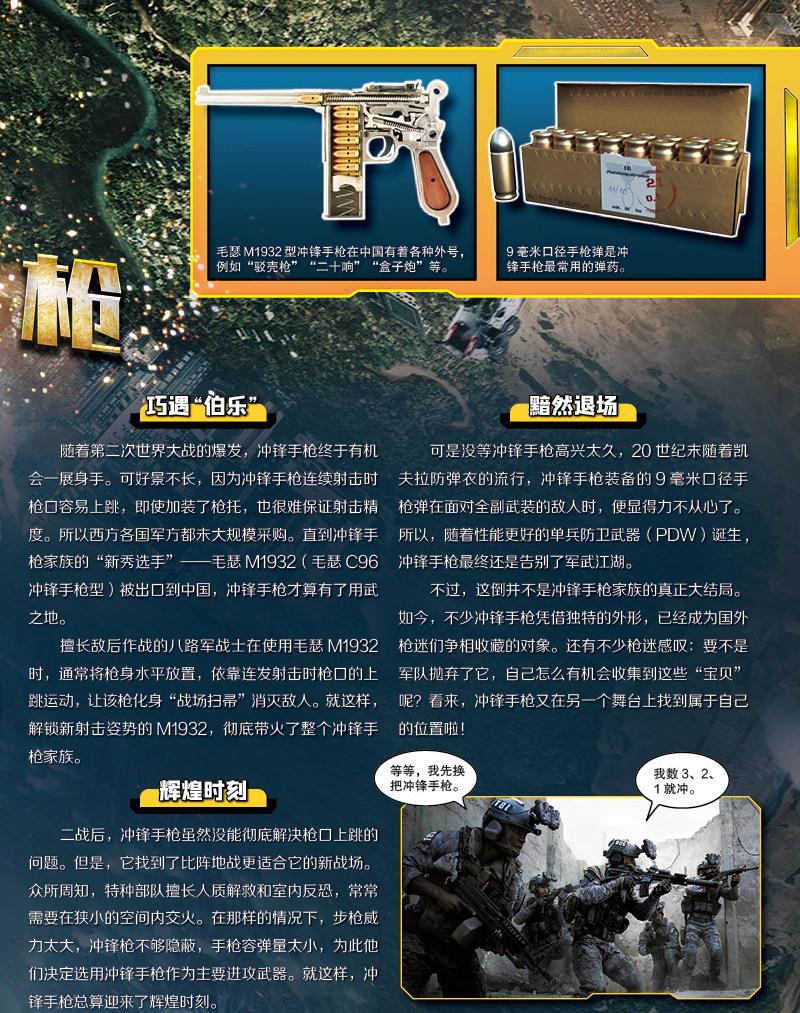

随着第二次世界大战的爆发,冲锋手枪终于有机会一展身手。可好景不长,因为冲锋手枪连续射击时枪口容易上跳,即使加裝了枪托,也很难保证射击精度。所以西方各国军方都未大规模采购。直到冲锋手枪家族的“新秀选手”——毛瑟M1932(毛瑟C96冲锋手枪型)被出口到中国,冲锋手枪才算有了用武之地。

擅长敌后作战的八路军战士在使用毛瑟M1932时,通常将枪身水平放置,依靠连发射击时枪口的上跳运动,让该枪化身“战场扫帚”消灭敌人。就这样,解锁新射击姿势的M1932,彻底带火了整个冲锋手枪家族。

辉煌时刻

二战后,冲锋手枪虽然没能彻底解决枪口上跳的问题。但是,它找到了比阵地战更适合它的新战场。众所周知,特种部队擅长人质解救和室内反恐,常常需要在狭小的空间内交火。在那样的情况下,步枪威力太大,冲锋枪不够隐蔽,手枪容弹量太小,为此他们决定选用冲锋手枪作为主要进攻武器。就这样,冲锋手枪总算迎来了辉煌时刻。

黯然退场

可是没等冲锋手枪高兴太久,20世纪末随着凯夫拉防弹衣的流行,冲锋手枪装备的9毫米口径手枪弹在面对全副武装的敌人时,便显得力不从心了。所以,随着性能更好的单兵防卫武器(PDW)诞生,冲锋手枪最终还是告别了军武江湖。

不过,这倒并不是冲锋手枪家族的真正大结局。如今,不少冲锋手枪凭借独特的外形,已经成为国外枪迷们争相收藏的对象。还有不少枪迷感叹:要不是军队抛弃了它,自己怎么有机会收集到这些“宝贝”呢?看来,冲锋手枪又在另一个舞台上找到属于自己的位置啦!

冲锋手枪集锦

伯莱塔93R

伯莱塔93R射击模式有单发及三发点射可选择。名称中的“9”代表9毫米口径,“3”代表第三款型号,而“R”代表raffica,意大利语意为“凌空”“阵风”和“爆发”。

VP70

该枪是H&K公司推出的一款冲锋手枪,枪身由聚合材料制造,装上枪托后可以进行三发点射。“VP”代表“Volkspistole”,德语中意为“人民手枪”。

MPA57

该枪是美国杰作武器公司推出的一款冲锋手枪,口径为5.7毫米。为抑制枪口上跳,其枪身顶部安装有防跳排气孔。

GSG-5P

该枪是美国战术进出口公司在德国H&K公司定制的一款口径为5.56毫米的冲锋手枪,主要客户为执法机构。

WZ63

该枪是波兰20世纪60年代开始生产的自卫武器。最典型的特征是枪口装有防跳器,把防跳器顶在硬物上可以实现单手上膛。

APS

该枪由苏联设计师斯捷奇金于1948年开始设计,1951年装备苏军,是世界上唯一一款被列为制式军用装备的冲锋手枪。

格洛克G18

该枪是格洛克G17手枪的改进型,仅供特种部队使用,能够通过快慢机调节射击模式,全自动状态下,理论射速高达1200发/分。

CZ75冲锋手枪型

该枪是在CZ75半自动型手枪基础上改进而成的一款冲锋手枪,扳机前的备用弹匣能够当作握把使用。

MDP-9

该枪是美国昂斯塔特武器公司的最新式冲锋手枪。枪身经过黑色氮化处理,具有耐磨、耐腐蚀、在强光下不反光等特点。同时,为践行配件模块化理念,还安装有枪械导轨。

柯尔特SCAMP

该枪是柯尔特公司在1969年设计的一款用以取代M1911A1手枪的冲锋手枪,但由于射击模式单一(只能三发点射),未被美军采购。

CZ91S

该枪优势在于体积小,可单手握持发射,容易随身携带。因外形酷似Vz.61蝎式冲锋枪,因此也被枪迷戏称为“迷你蝎”。