医工融合式“医学成像原理”课程教学改革

2021-05-29吕丹郭世俊严加勇李晓欧

吕丹 郭世俊 严加勇 李晓欧

[摘 要] 新工科背景下,具有鲜明医工融合特色的生物医学工程专业具有多学科交叉融合的特点,在应用型人才培养中迫切需要综合运用理工科的技术手段解决临床需求。医工融合式“医学成像原理”课程的教学改革,以学生为中心,以临床为背景,以工程为突破口提升学生学习思维能力,增强学生的主体意识,培养勤于观察、精于思考的医工应用型人才。

[关键词] 新工科;医工融合;医学成像

[作者简介] 吕 丹(1981—),女,山东德州人,工学硕士,上海健康医学院医疗器械学院讲师,主要从事医学成像技术研究;郭世俊(1981—),男,湖北襄阳人,工学硕士,上海健康医学院医疗器械学院讲师,主要从事医用光学技术研究;严加勇(1974—),男,江苏盐城人,工学博士,上海健康医学院医疗器械学院副教授,主要从事医学超声成像研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2021)12-0089-04 [收稿日期] 2020-06-10

医工融合是一种新型的医学交叉研究模式,是现代医学发展的重要方式,也是推动现代医学发展和进步的重要方式。《中国制造2025》将生物医药及高性能医疗器械作为重点发展领域,说明医工融合将成为引领医学技术不断创新的中坚力量,为新时期构建立体的医学工程发展框架奠定坚实基础[1]。

进入21世纪以来,信息技术的迅速发展使得电子信息技术与医学、生物学的结合日渐紧密,医工融合研究和人才培养得到世界范围内的普遍重视[2,3]。随着人们对生命健康的日益重视,《“健康中国2030”规划纲要》中明确了“以促進健康为中心”的“大健康观”和“大卫生观”,生物医学工程学科的发展迎来了新的时代期望[4]。“医学成像原理”作为生物医学工程专业本科生的主干课程,旨在助力学生掌握生物医学成像方面的基本原理、方法和发展趋势,借助于多种物理能量与人体相互作用,以影像方式表现人体内部组织器官结构和功能,呈现给学生最基本的成像理论和方式方法,培养学生具备该方面科学研究的基本知识和技能,建立医学成像工程方面的知识基础,使学生具有解决一般成像问题的能力。

一、面向新工科的医工融合内涵指向

现代医学和工程学的持续发展不仅催生出诸多的学科方向,更重要的是极大地推动了跨学科交叉融合不断深化的内涵发展之路。广义上的医工融合是围绕医学实际需求,将医学和医学以外的理工科学科范畴进行交叉融合、协同创新[5]。简而言之,综合运用理工科的技术手段解决临床需求是医工融合最根本的目标指向。

跨学科性和跨专业性是高等教育发展的重要趋势。加快发展新兴工科专业和更新、改造传统工科专业,培养面向当前新经济及其未来发展需要的创新型优秀工程科技人才,以应对新一轮科技革命与产业变革、服务创新驱动发展的国家战略的工程教育的中国模式和中国经验业已硕果累累[6]。具有鲜明医工融合特色的生物医学工程专业作为多学科交叉融合的典型领域之一,其倡导的多学科交叉融合与新工科建设理念不谋而合。医工融合与新工科背景有着天然内生的交叉与融合,从而对面向新工科的医工融合应用型人才培养提出了更高的要求。

面向新工科的医工融合,从根本上讲应该是以“医院+学校+生产企业”的有机结合体为基础,以医学临床一线需求为根本导向确立医工应用型人才的培养目标,以此为指导思想创建生物医学工程新工科创新发展新格局,致力于培养医工融合型创新人才,以满足临床医学工程对实践创新能力的要求。

二、医工融合式“医学成像原理”课程的教学研究

医学成像和影像处理是生物医学工程学科的重要分支之一。现代医学的多次革命性突破,大多跟医学成像技术有关。“医学成像原理”内容较为庞杂,且由于课程内容专业性较强,国内高校生物医学工程专业目前均对“医学成像原理”相关课程给予极大关注,在成像理论方面予以多学时分配,重点讲授生物医学成像方面的基本原理和方法,但教学方式有局限,很难调动学生的主观能动性,大大降低了课程的教学效果。尤其值得注意的是,实验/实训环节建设明显滞后于理论传授,大多数院校的注意力还集中在简单易行的成像算法计算机仿真上。在尚未充分了解医学临床需求的前提下展开教学活动,往往造成理论教学和临床应用的内生脱节,不能解决临床应用需求[7]。

目前国内“医学成像原理”新工科教材非常少见,且出版时间大多较早,内容多偏重于成像物理原理或临床读图技能,对医工结合前沿知识涉及较少,对长期临床实践中凸显的现实需求更是鲜有研究。

“医学成像原理”课程改革团队在多年的一线教学中,深入探索融合临床医学需求和工学特色的可行之路,从课程教学内容设计、临床需求+工程特色分析、医工实践通道搭建等多角度开展了面向新工科的医工融合式“医学成像原理”课程系列研究和改革。

(一)课程教学内容设计

“医学成像原理”课程理论与技术应用并重,从成像媒质和生物组织体相互作用的基本现象入手,系统深入介绍所涉及的基本概念、基本原理和方法,通过介绍医学成像中重要的应用实例,提供一个关于本学科知识和技术的简明主线。通过课程学习,学生能对医学成像的基本概念、基本原理和典型系统有较为深刻的认识,为设计生物医学成像检测仪器和从事医学成像研究开发打下坚实的基础。在教学内容的组织与安排上,严格遵循学生的认知规律,兼顾应用型能力培养和可持续发展的要求,以医学成像技术发展为线索,安排组织教学,整合、优化教学内容,设计应用型和研究型学习任务,为培养学生的岗位应用能力和可持续发展能力奠定基础。

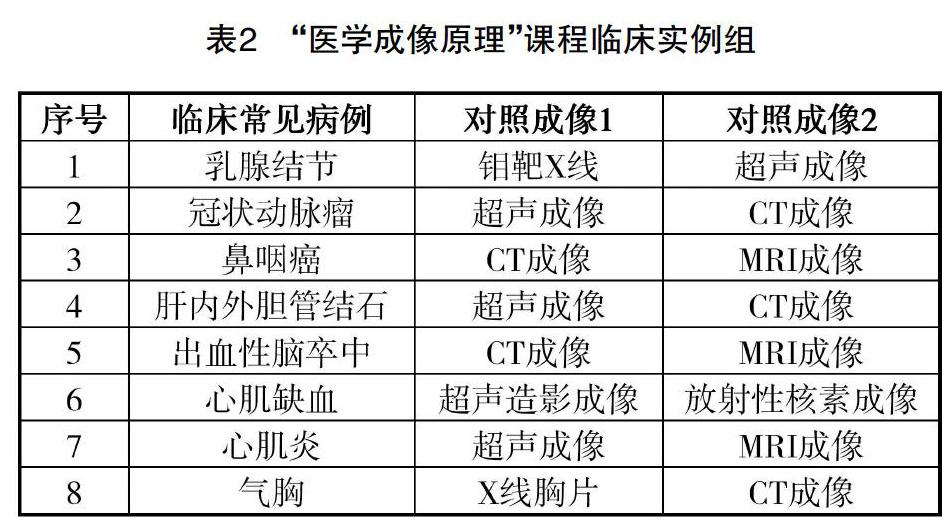

教学内容的设计充分融合国内外优秀教材的优势所在,辅以技术发展热点,最终形成一套独特、系统的医学成像技术类教学体系,主要覆盖范围如表1所示。

(二)臨床需求+工程特色分析

随着我国新医疗体制改革的全面发展,在提高医疗质量和完善医疗服务水平的诊疗方针的同时,临床一线应用也迫切需要对现有方案或方法进行进一步的探索以及创新,进而达到医学发展的全新高度。为了使得“医学成像原理”课程真正实现与临床需求精准接轨,且充分汲取医学成像方法的工程经验,课程改革团队深入多家医院和影像设备龙头生产企业,将上海地区多家医院医学影像科室的独特优势与影像产业发展需求合而为一,共同呈现在课程知识点的临床需求+工程特色分析上。彻底打破“目录树”式知识搜索的传统秩序,利用临床关键词或者标签可直达目标知识信息取而代之。将“知识信息”以全新的方式组合排列,同时也将“医学成像关联人”重新聚合在一起。切实考虑影像科医务工作者与影像工程师之间的网状关系,为学生提供丰富的临床+工程资源和需求定制型的知识拓扑,有助于学生开阔眼界和个性化发展。

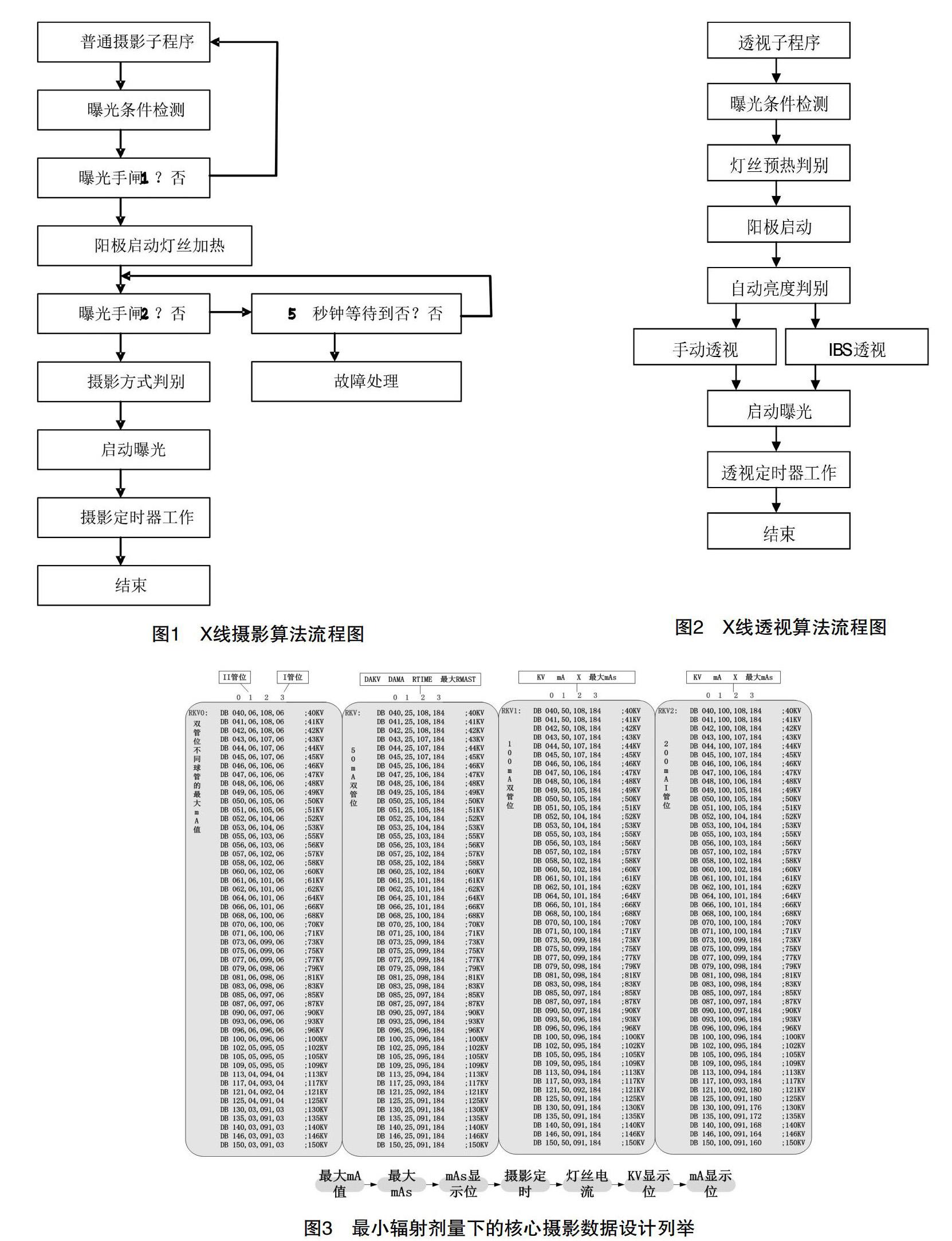

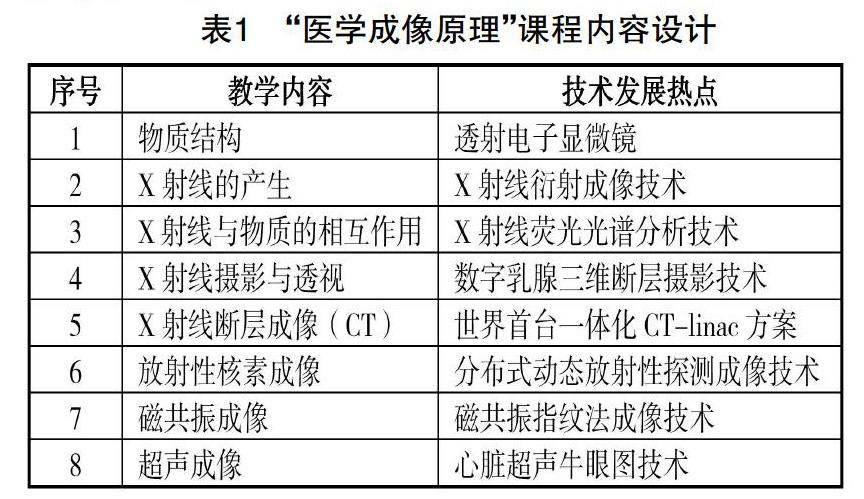

例如在学习数字X线成像技术时,由“X线临床应用”展开知识拓扑,对于摄影(Radiography)和透视(Fluoroscopy)的临床需求及其工程实现展开对照掌握,在此基础上拓展临床需求的工程解决方案,以自动曝光控制AEC(Automatic Exposure Control)技术和自动程序器官摄影APR(Automatic Programmed Regions)技术为学习框架,帮助学生切实从临床需求出发,打牢数字X线成像技术基础。图1、图2分别为PBL课堂上选课学生提交的X线摄影和透视模式的算法流程。相较传统教学模式下较为单一的理论讲解,这一方法取得了更高的教学目标达成度。与此同时,在充分考虑最小辐射剂量下的工程原则下,在X线设备资深工程人员的指导下,以摄影数据为例引导学生开展核心数据设计(如图3所示),切实帮助学生在医工融合框架下密切结合工学知识与医学应用。

(三)搭建医工实践通道

“医学成像原理”的高效掌握,离不开临床影像诊断学这一基础,因此在课程教学的整个流程中始终将成像原理紧密结合在相关影像诊断学知识点上,尤其强调引导学生通过实践体会不同成像方式下临床影像的特点,通过临床病例激发学生的学习兴趣,加深理论知识的理解。在实践环节中,特别邀请一线医师和工程人员参与课程,共同设计了8种临床常见疾病的不同临床图像对照案例(表2),通过不同成像原理在同一具体病例中的不同表现,进而体会多种成像原理结合的内在必要性,把课堂知识与临床实践结合起来,从而真正打破学科间壁垒,注重工学知识与医学应用的密切结合,使学生融会贯通地掌握医工学科的知识,在知识融合中激发学生寻找更多的创新创业点。

同时在医工实践的全流程中,始终强调“从临床来,到临床去”的基本宗旨,在每一次实践结束后组织专题讨论,以学生为中心,以临床为背景,以工程为突破口提升学生思维能力、学习能力和交流能力,增强学生的主体意识,努力成为勤于观察、精于思考的医工应用型人才。实践结果表明,学生的专业认同感显著增强。

三、结语

面向新工科的医工融合式“医学成像原理”课程的教学改革,具有临床需求明确、工程定位准确的突出特点,是对新时期医学院校生物医学工程专业课程的创新。以学生专业素质成长和发展为中心,充分整合地区医工资源,突破原有医工专业壁垒,加强新工科知识体系的重构,帮助学生将临床应用和工程技术融会贯通,为培养具有大工程观素养的医工融合应用型创新人才提供参考。

参考文献

[1]王璐,马峥,许晓阳,等.中国医工结合发展现状与对策研究报告(2019年版)[J].实用临床医药杂志,2019(5):1-6.

[2]李海云,景斌,于红玉.生物医学工程学科发展的思考[J]. 北京生物医学工程,2015(6):626-629.

[3]陈超敏,周凌宏,龚剑,等.新时期生物医学工程专业人才培养模式的改革与探索[J].中国高等医学教育,2005(1):22-23.

[4]郭清.“健康中国2030”规划纲要的实施路径[J].健康研究,2016(6):601-604.

[5]国家自然科学基金委员会生命科学部.未来十年中国学科发展战略·生物医学工程学[M].北京:科学出版社,2012.

[6]钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

[7]张亮,李滚,廖福元.现代医学成像技术课程教学的现状及改进策略[J].西部素质教育,2017(19):181-182.

Abstract: As one of the typical fields of multidisciplinary integration and fusion, the major of biomedical engineering, with its distinctive medical-engineering characteristics, is in an urgent need to apply science and engineering technologies to meet the clinical needs under the background of “emerging engineering education”. With students as the center, clinic as the background, and engineering as a breakthrough point, the medical-engineering integrated teaching reform in the course of Medical Imaging Principles focuses on improving students learning and thinking abilities, as well as strengthening students subjective consciousness, and cultivating application-oriented medical talents who are diligent in observation and good at thinking.

Key words: “emerging engineering education”; medical-engineering integrated; medical imaging