浅析孙过庭在“古质今妍”问题上的思想悖论*

2021-05-29王冬亮

王冬亮

“古质今妍”问题的讨论最早溯源于虞龢的〈论书表〉:“夫古质而今妍,数之常也;爱妍而薄质,人之情也。钟、张方之二王,可谓古矣,岂得无妍质之殊?且二王暮年皆胜于少,父子之间,又为今古。子敬穷其妍妙,固其宜也。然优劣既微,而会美俱深,故同为终古之独绝,百代之楷式。”1[唐]张彦远,《法书要录》卷二, 明津逮秘书本,叶二正。既涉及“古质今妍”与虞龢的书法观,又间接引出了“四贤”位序排名问题。“四贤”排序之探讨是书学史上一个公案,从虞龢到孙过庭,历代围绕着“四贤”展开了诸多历史讨论,而恰是“古质今妍”观念的不同,因此产生了异同的品评标准。本文所要讨论的是孙过庭《书谱》中所阐发的关于“四贤”排序的理论依据,从而勾稽以王羲之为准绳,并分判“四贤”位序的理路,又可郄视其本身在“古质今妍”问题的思想悖论。“四贤”排序与“古质今妍”思想是书法自觉以来发展的内在需要,这一时期历史文本呈现的思想轨迹,揭示了书法观念自身的建构过程与基本意涵。

一 《书谱》“古质今妍”问题的提出

作为初唐书学之集大成者,孙过庭《书谱》不仅继承唐太宗“尽善尽美”论,而且奠定了以王羲之为中心的审美准则,作鞭辟入里之分析,其论宏旨渊深,不但是对既往书学思想之集成,还为后世书学思想之稳健发展奠定了基础。孙氏关于书法“古质今妍”的思想,不止限于其关乎虞龢论述之反拨,更重要的是通过对王羲之“会古通今”与“情深调和”之书法艺术境界的个案考察,确立了书法“古质今妍”思想的一种典型。《书谱》首次提出“古今”问题,是在讨论汉魏以来以钟张二王四位善书者的语境里,在孙过庭书法“古质今妍”思想中,如何选择最适合的对象作为学习范式以及如何评价他们,孙过庭围绕“四贤”展开的“古质今妍”之辨属于较为显明之线索,亦是孙氏书法艺术史观之申说。

评者云:“彼之四贤,古今特绝;而今不逮古,古质而今妍。”夫质以代兴,妍因俗易。虽书契之作,适以记言;而淳醨一迁,质文三变,驰鹜沿革,物理常然。贵能古不乖时,今不同弊,所谓“文质彬彬,然后君子。”何必易雕宫于穴处,反玉辂于椎轮者乎!2[唐]孙过庭,《书谱》,《历代书法论文选》,上海书画出版社,2009年,第124页。

值得注意的是,这段文字从“评者云”发轫,且恰恰也是孙过庭所反对的。评价者的意见是“四贤”固然是古今最杰出的书家,但是他们仍旧有优劣之分,而这种阶分的缘由之一就是“古今”,其逻辑的演绎就是“古质而今妍”,今不如古,妍媚不如质朴。

孙过庭认为这种观点是错误的,因为事物在诞生成形之初总是朴素的,而随着时间的推移,事物发展成熟之后自然而然变得精密巧妙。并且,他回溯文字的起源,其功用从最初粗粗地用来记录语言,经历不断变化更新,顺应时代而变成后来的样子,这就是事物发展的必然轨道。最重要的是,处在变化中的人应该斟酌古今,使传统事物有用于当下,而不是以“古质”与“今妍”作为对立面,简单地否定“今”以及“妍”的价值。“书法发展的历史总趋向是不是日益妍媚?‘爱妍而薄质’是否永远是‘人之情也’?历史发展的情形当然比他所想的复杂得多,人们的审美心理也是不断变化发展的,并不一味‘爱妍薄质’,而是越来越丰富,这是虞龢所不曾料及的。”3金丹,〈《集王圣教序》散谈〉,载《书法导报》1998年第5 期。

对文字本身发展,到形成以审美为目的的书法过程中,义理上清晰判断者,在初唐并不乏人。虞世南的〈书旨述〉中,就详细清晰地叙述了文字、书法发展的基本线路,并且肯定了“新”的价值,而“新”本身就意味着“今”与“妍”的对立:

古者画卦立象,造字设教,爰置形象,肇乎仓史,仰观俯察,鸟迹垂文。至于唐虞,焕乎文章,畅于夏、殷,备乎秦汉……采仓颉古文,综其遗美,别署新意,号曰籀文,或谓大篆。4[唐]虞世南,〈书旨述〉,《历代书法论文选》,第114页。

“肇乎仓史”是文字的初始,“焕乎文章”等等是言其发展壮大,太史籀“综其遗美,别署新意”就是斟酌古今,即为新变,用今天的眼光看,这些都是发生在“古文字”领域的问题。

至若程邈隶体,因之罪隶以名其书,朴略微奥,而历祀增损,亟以湮沦,而淳、喜之流,亦称传习,首变其法,巧拙相沿,未之超绝。史游制于急就,创立草藁而不之能,崔、杜析理虽则丰妍,润色之中,失于简约。伯英重以省繁,饰之铦利,加之奋逸,时言草圣,首出常伦……逮乎王廙、王洽、逸少、子敬,剖析前古,无所不工。八体六文,必揆其理,俯拾众美,会兹简易,制成今体,乃穷奥旨。5同注4,第114―115页。

隶书以下的发展,今天我们将之作为“今文字”领域的内容。这里面不但涉及到了书体的创制,而且具体到了书体初创与发展及成熟阶段的优劣比较,突出了后来者的能动性。最终,提出王氏家族数人博采各家,抽绎众长汇美一身,“制成新体”。我们从虞世南的文字中,已经看到了明确地对“新”“今”“妍”的认同。

李世民〈王羲之传论〉中的态度更为明显:“书契之兴,肇乎中古,神文鸟迹,不足可观。末代去朴归华,舒笺点翰,争相夸尚,竞其工拙。”他首先对“中古”与“末代”作了一个分判,直接把前者作为“书法前传”而不论,对于后者,即从文字发展出来的书法,极力突出其观赏性特点。对于早期的古文字,既然已几经变化不适用于当世,那么干脆就以历史进展、沙汰的结局为现实,以现在的需要为标准,来判断能被这个时代所识别出来的书家之优劣高下,这就避免了使“古今”问题,或者“妍质”问题成为空洞无解的玄想。而孙过庭对此问题的处理方法与此契合,反映出强烈的立足当代现实的意识:“且六文之作,肇自轩辕;八体之兴,始于嬴政,其来尚矣,厥用斯弘。但今古不同,妍质悬隔,既非所习,又亦略诸。”6同注2,第127页。从轩辕氏迄到秦代的文字,都不是孙过庭所关心的,因为这些文字与今人的一般生活已经完全隔阂了。

经历了魏晋南北朝以后,即使是作为“四贤”之一的钟繇书法,客观上讲,从形体上也已与时人有所差异。所以李世民认为:“钟虽擅美一时……论其尽善,或有所疑……但其体则古而不今,字则长而逾制,语其大量,以此为瑕。”7[唐]李世民,〈王羲之传论〉,《历代书法论文选》,第121页。

李世民评价王献之则是:“献之虽有父风,殊非新巧。观其字势疏瘦,如隆冬之枯树……固翰墨之病欤。”8同注7,第122页。抛开他对王献之书法的偏见,其中一点当引起我们的重视,这一点就是“新巧”。“新巧”指的是自己独创一格,这种品格的获得,则体现在他对王羲之的论述中:“所以详查察古今,研精篆素,尽善尽美,其惟王逸少乎?”9同注8。朱关田先生云:“唐太宗的〈王羲之传赞〉,不仅迎合久经动乱、初具安定并渐趋繁荣的社会心理,还出于文治的需要,积极地利用王羲之的历史地位和社会影响。倡导王字,代表了初唐书势斟酌古今,融合南北的要求,得到了士大夫阶层的广泛支持。”10朱关田,《中国书法史·隋唐五代卷》,江苏教育出版社,2002年,第48页。

在流传至今较为完整的书论中,尽管南朝宋时期的虞龢在〈论书表〉中已经有了支持“今妍”的端倪,但未在古文字学与后世名家创制两条轨道上详论。在初唐时期的书法史上,李世民、虞世南君臣才是这一问题在此理路上的开启者,这种斟酌古今的方式,与虞世南《帝王略论》中所记以及李世民讨论历代帝王德行、治乱成败道的理情形合拍。从这个角度上讲,孙氏继承了这些观点,虽在《书谱》中花费的笔墨不多,但却贯彻了这个思路。

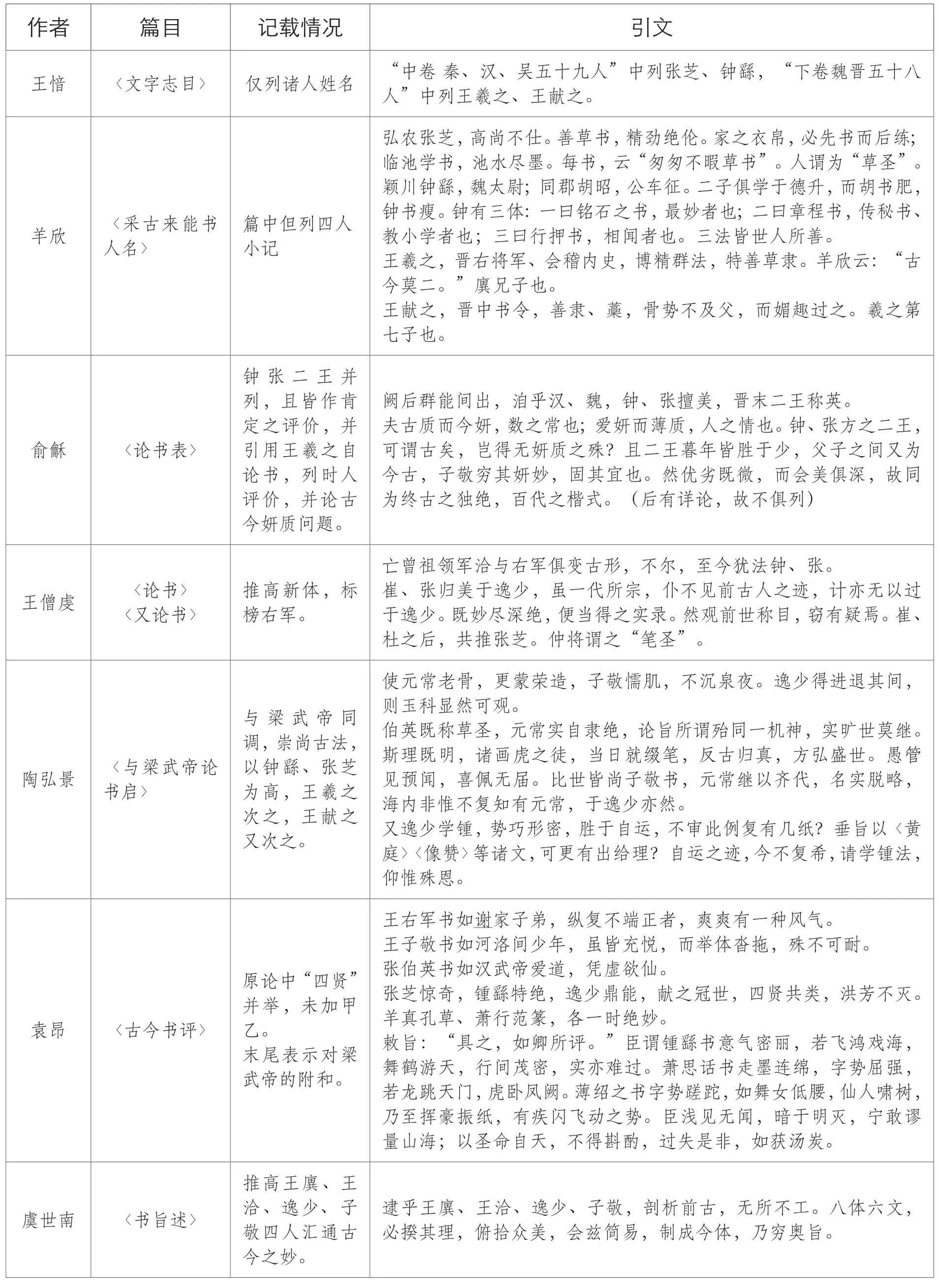

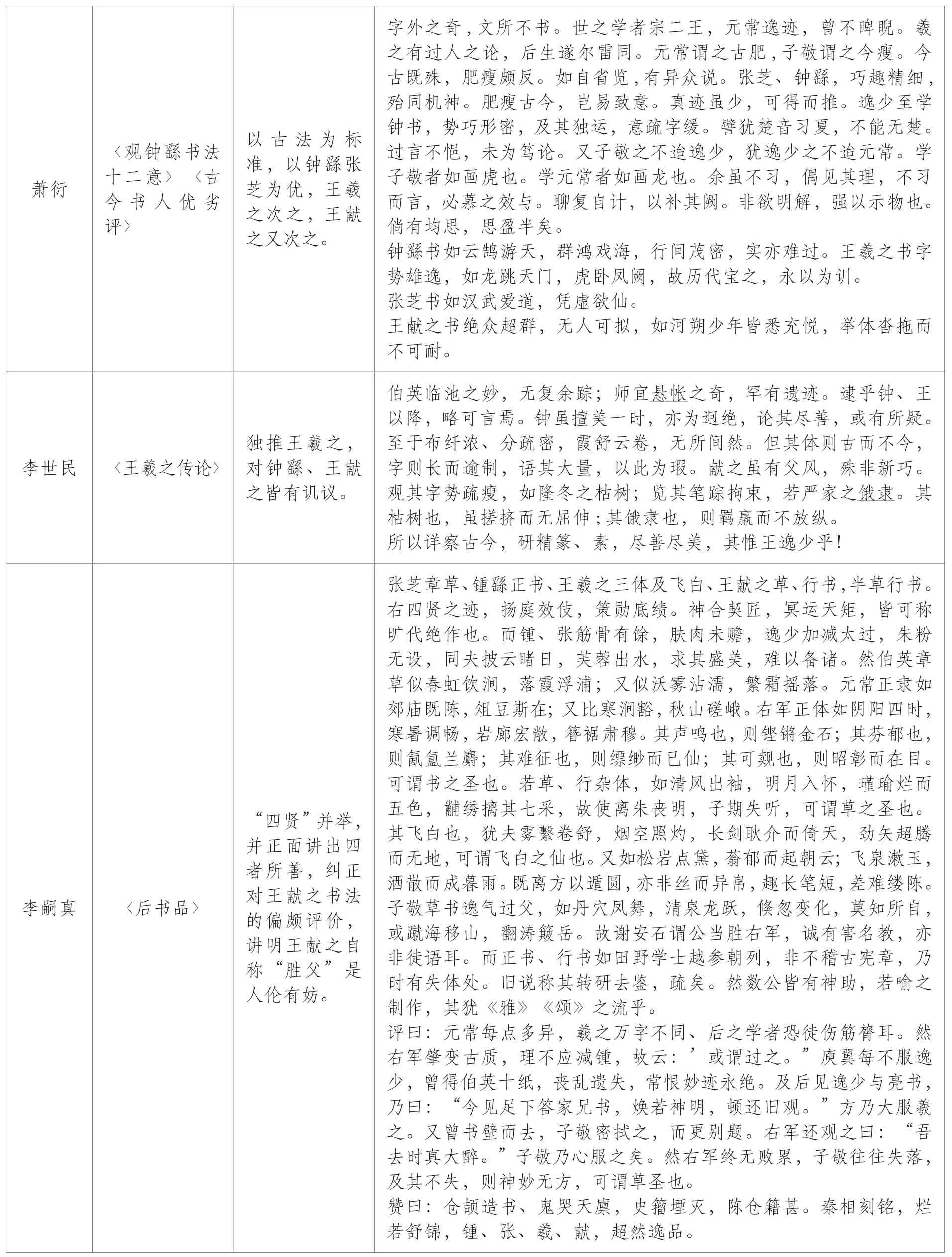

作者 篇目 记载情况 引文王愔 〈文字志目〉 仅列诸人姓名 “中卷 秦、汉、吴五十九人”中列张芝、钟繇,“下卷魏晋五十八人”中列王羲之、王献之。羊欣 〈采古来能书人名〉篇中但列四人小记弘农张芝,高尚不仕。善草书,精劲绝伦。家之衣帛,必先书而后练;临池学书,池水尽墨。每书,云“匆匆不暇草书”。人谓为“草圣”。颖川钟繇,魏太尉;同郡胡昭,公车征。二子俱学于德升,而胡书肥,钟书瘦。钟有三体:一曰铭石之书,最妙者也;二曰章程书,传秘书、教小学者也;三曰行押书,相闻者也。三法皆世人所善。王羲之,晋右将军、会稽内史,博精群法,特善草隶。羊欣云:“古今莫二。”廙兄子也。王献之,晋中书令,善隶、藁,骨势不及父,而媚趣过之。羲之第七子也。俞龢 〈论书表〉钟张二王并列,且皆作肯定之评价,并引用王羲之自论书,列时人评价,并论古今妍质问题。阙后群能间出,洎乎汉、魏,钟、张擅美,晋末二王称英。夫古质而今妍,数之常也;爱妍而薄质,人之情也。钟、张方之二王,可谓古矣,岂得无妍质之殊?且二王暮年皆胜于少,父子之间又为今古,子敬穷其妍妙,固其宜也。然优劣既微,而会美俱深,故同为终古之独绝,百代之楷式。(后有详论,故不俱列)王僧虔 〈论书〉〈又论书〉推高新体,标榜右军。亡曾祖领军洽与右军俱变古形,不尔,至今犹法钟、张。崔、张归美于逸少,虽一代所宗,仆不见前古人之迹,计亦无以过于逸少。既妙尽深绝,便当得之实录。然观前世称目,窃有疑焉。崔、杜之后,共推张芝。仲将谓之“笔圣”。陶弘景 〈与梁武帝论书启〉与梁武帝同调,崇尚古法,以钟繇、张芝为高,王羲之次之,王献之又次之。使元常老骨,更蒙荣造,子敬懦肌,不沉泉夜。逸少得进退其间,则玉科显然可观。伯英既称草圣,元常实自隶绝,论旨所谓殆同一机神,实旷世莫继。斯理既明,诸画虎之徒,当日就缀笔,反古归真,方弘盛世。愚管见预闻,喜佩无届。比世皆尚子敬书,元常继以齐代,名实脱略,海内非惟不复知有元常,于逸少亦然。又逸少学锺,势巧形密,胜于自运,不审此例复有几纸?垂旨以〈黄庭〉〈像赞〉等诸文,可更有出给理?自运之迹,今不复希,请学锺法,仰惟殊恩。袁昂 〈古今书评〉原论中“四贤”并举,未加甲乙。末尾表示对梁武帝的附和。王右军书如谢家子弟,纵复不端正者,爽爽有一种风气。王子敬书如河洛间少年,虽皆充悦,而举体沓拖,殊不可耐。张伯英书如汉武帝爱道,凭虚欲仙。张芝惊奇,锺繇特绝,逸少鼎能,献之冠世,四贤共类,洪芳不灭。羊真孔草、萧行范篆,各一时绝妙。敕旨:“具之,如卿所评。”臣谓锺繇书意气密丽,若飞鸿戏海,舞鹤游天,行间茂密,实亦难过。萧思话书走墨连绵,字势屈强,若龙跳天门,虎卧凤阙。薄绍之书字势蹉跎,如舞女低腰,仙人啸树,乃至挥豪振纸,有疾闪飞动之势。臣浅见无闻,暗于明灭,宁敢谬量山海;以圣命自天,不得斟酌,过失是非,如获汤炭。虞世南 〈书旨述〉推高王廙、王洽、逸少、子敬四人汇通古今之妙。逮乎王廙、王洽、逸少、子敬,剖析前古,无所不工。八体六文,必揆其理,俯拾众美,会兹简易,制成今体,乃穷奥旨。

二 “评者”——孙过庭论敌的推想

笔者视域,尚未见到对“评者”是谁的问题展开相关讨论,因此我们只能从“二王”到孙过庭生活的年代之间,凭借有限的材料来作一推想。限于卷帙浩繁的书史资料,故选取多涉及“古今”“四贤”优劣等问题的书论,有王愔〈文字志目〉、羊欣〈采古来能书人名〉、王僧虔〈答太祖书〉〈论书〉,萧子云〈论书〉、虞龢〈论书表〉、陶弘景〈与梁武帝论书启〉、萧衍〈论钟书十二意〉〈与陶隐居论书启〉等。

从表1所引,可知“评者”指的实为以梁武帝为主的群体。梁武帝以推崇钟繇书法名世,他的臣下也分应声附和与依违两可两派。所以“评者”的总体意见就是“四贤”确实不同凡响,但是钟繇、张芝胜过二王,王献之为末。

表1

由此可见,宋齐以来其实都是“四贤”并尊的,四者先后只是时代上的前后,梁武帝通过对“四贤”书艺之探讨,以帝王之尊,有意识地确立书法之书家范式,从而规约书法发展之走向。但他更关心“四贤”高低位次的排定,其结果就是原本时间向度上的分际方式,现在反而以四人优劣品阶为参考标准。而张芝时代最早,因萧衍认为他与钟繇“巧趣精细,殆同机神”,故两人为同阶。庾肩吾的〈书品〉将张芝、钟繇、王羲之列为“上之上”,将王献之列入“上之中”,与崔瑗、杜度、师宜官、张昶并列。

与孙过庭年代最为接近的书法理论家李嗣真,在其〈后书品〉对庾氏的论调很不以为然,他首先将“四贤”位置排在最上品——“逸品”,认为四者“皆可称旷代绝作也”。其他变化最大的是,梁代君臣的书法被列入了较低的品级中,梁简文帝列下中品十人中,梁武帝、梁元帝二人归入下下品七人中。而唐人本身对自己的肯定却大大提升,太宗臣僚欧阳询、虞世南、褚遂良三人列上下品十二人中,汉王元昌入中品上七人中,房玄龄、陆柬之、王知敬入中中品十二人中等等。

这种排列法显然是有针对性的,并且,值得注意的是,李嗣真列入了南朝诸帝,而对于本朝帝王却按例没有列品,这种惯例应当是部分借鉴了史官修史的方法,只言“太宗、高宗皆称神札,吾所伏事,何敢寓言”。其不敢作比较的原因笔者认为有两点:

第一,李嗣真历太宗之世,非常有可能了解太宗及其重臣对书法的看法。李世民曾经对大臣们说:“书虽小道,处非急务,时或留心,犹胜弃日。”这个“小道”,对李世民来讲确实是切身之言,习书者喜引其书以自壮,然而却不大会考虑这只是李世民的一个面向。在虞世南的《帝王略论》中,有评论孝元帝的一篇文字,以问答方式讨论了才艺对于君王的意义。

或曰:“汉元帝才艺温雅,其守文之主乎?”

虞世南曰:“夫人君之才,在乎文德武功而已。文则经天纬地,词令、典策;武则禁暴辑兵,安人和众,此南面之宏图也。至于鼓瑟吹箫,和声度曲,斯乃伶官之职,岂天子之务乎?”11[唐]虞世南撰、陈虎译注,《帝王略论》,中华书局,2008年,第72页。

书法当然也是诸才艺之一,作为帝王各人的好尚在私人领域无可厚非,但是立足帝王身份来讲,确实就是小道。《帝王略论》其实是虞世南与李世民讨论历代治乱的典籍,其中意见的指向也是非常明显的,李嗣真自称伏事太宗,当极其知原委,故不与历代法书作比较。宋人朱长文修〈续书断〉方将太宗列入妙品十六人中,品级极高。

第二,列本朝君臣次第本为不伦,过分推高君主则为谀辞,不及则坐污蔑越礼之罪。直到宋人修《宣和书谱》,则独创“历代诸帝”部,君臣不相混淆,至于朝臣则依例可以历代相杂。李嗣真以本朝书家压倒梁代的评价方式,也透露了对梁武帝评价方式的超越。而孙过庭对“评者”的反驳,就是依托于初唐的潮流语境之中。

那么,梁武帝推高钟繇的原因是什么呢?以他自己的话讲,“元常谓之古肥,子敬谓之今瘦。今古既殊,肥瘦颇反”“张芝、钟繇,巧趣精细,殆同神机”“逸少至学钟书,势巧形密,及其独运,意疏字缓”。12[南朝梁]萧衍,〈观钟繇书法十二意〉,《历代书法论文选》,第78页。“古”的特点主要就是势巧形密,二王所不及,古的代表人物是钟繇。可是钟繇的书法,据虞龢〈论书表〉载宋明帝时内府所收:“钟繇纸书六百九十七字,张芝缣素及纸书四千八百廿五字,年代既久,多是简帖。”13[南朝宋]虞龢,〈论书表〉,《历代书法论文选》,第51页。到梁武帝时真迹就更少了,连他自己都是所见很少,只是从仅见中推想“古法”。

陶弘景要附和梁武帝,但是也只能向他表示:“世论咸云江东无复钟迹,常以叹息。比日伫望中原廓清,《太丘》之碑可就摩采。今论旨云,真迹虽少,可得而推,是犹有存者?不审可复几字。”“又逸少学钟繇,势巧形密,胜于自运,不审此例复有几纸?”14[南朝梁]陶弘景,〈与梁武帝论书启〉,《历代书法论文选》,第70页。从两人对话的意思看,梁武帝所见钟繇书迹不多,陶弘景所见更少。梁武帝所推崇的古法,其实就是钟繇书迹中的汉人意味。钟繇的铭石书最先得到世人的认可,其后是其楷书,但是铭石书在南朝已经沦落不兴,而楷书则作为实用字体大行其道,由此他的楷法初祖地位被强化起来,所以陶弘景有“伯英既称草圣,元常是自隶绝”的讲法。这其中其实有一个尊奉对象从铭石隶书到楷书转换。不过,就钟繇的楷书风格来讲,仍旧能与隶书共用“势巧形密”这个评语。

如果只从书法角度看“古法”,似乎只是萧衍个人的喜好,并以帝王身份影响了手下的臣僚。但是,萧衍登基后四年,就颁发诏令:“今九流常选,年未三十,不通一经,不得解褐。若有才同甘、颜,勿限年次。”15[唐]姚思廉,《粱书》卷二〈本纪第二武帝纪〉,中华书局,1974年,第41页。从文化策略来看,此举主要以推崇汉代儒学正统为核心,救正宋齐以来主流文化的凋敝,并且兼容佛道,以赢得南方士人的支持。

“八年夏五月壬午,诏曰:‘学以从政,殷勤往哲,禄在其中,抑亦前事。朕思阐治纲,每敦儒术,轼闾辟馆,造次以之。故负袟成风,甲科间出,方当置诸周行,饰以青紫。其有能通一经,始末无倦者,策实之后,选可量加叙录。虽复牛监羊肆,寒品后门,并随才试吏,勿有遗隔。’”16同注15,第45页。

通过经学与仕进利禄挂钩等一系列努力,转化了社会文教的风气,最终达到了“制造礼乐,敦崇儒术,自江左以来,年逾二百,文物之盛,独美于兹”17[唐]李延寿,《南史·梁本纪论》卷七〈梁本纪中第七武帝下〉,中华书局,1974年,第226页。的局面。另一方面,梁朝的文学好尚,犹以骈文为美,以沈约到萧纲、萧绎等作者与批评家的角度看,“他们大体上都以贾谊、司马相如、杨雄、班固、张衡、蔡邕、曹植、王粲、刘祯、陆机、潘岳、谢灵运、颜延之、谢朓、沈约等杰出作家代表着西汉、东汉、建安、太康、元嘉、永明各个时代文学的最高成就”。18王运熙,《中国古代文论管窥》上编〈从文论看南朝人心目中的文学正宗〉,上海古籍出版社,2014年,第142页。相比较而言,他们对魏晋的玄言诗没有兴趣,这也是与崇尚汉儒的思想是直接关联的。笔者认为由于上述主要原因,使得梁武帝最终选择了钟繇作为最佳代表人物。

三 孙过庭“古质今妍”批评中的悖论

理清“评者”的身份与观点实际所指以及形成原因,方便我们对孙过庭《书谱》中对此的批判再作梳理与判断。梁武帝的崇古,是力图复汉世儒学规模之大体。但是,在书法上,选择留存只有几百字且与时代风气迥异的钟繇楷书来树立典范,想要使之行用于世显然是不会有实际成功可能的,历史的事实也是如此,或许只能作为一种理想而存在。而唐太宗对王羲之的选择,才是属于可以用世的斟酌古今之举。按照唐太宗的“四贤”位次,应当是以王羲之为首,张芝、钟繇次之,王献之又次之。对于王献之的评价,李世民在〈王羲之传论〉中给予的严厉批评并没有得到历代的公认,故实际上有没有形成可以讨论的理论问题,孙过庭试图给出理论上的答案。

但是,按照孙氏对“今妍”肯定,显然又存在明显的悖论,他对最为“今妍”的王献之也采取了贬抑的态度。王献之书风相较王羲之当然更加新媚,其影响力也是非常确凿的。以陶弘景所见,自宋以来,举世皆学王献之,非但钟繇书法不再流行,即使王羲之的书法也显得有些过时了。所以可说四人其实都是“一时之选”,有各自的成就与影响。

从上一节列表中,我们也发现,宋人虞龢的〈论书表〉这篇文章在评价“四贤”问题上,与孙过庭所写的内容最为相像,如若将之比对《书谱》前个三小节,也就是“四贤”这个部分,孙氏几乎全部的文字都来自〈论书表〉:

洎乎汉魏,钟张擅美,晋末二王称英。王羲之书云:“顷寻诸名书,钟张信为绝伦,其余不足存。”又云“吾书比之钟张当抗行,张草犹当雁行。”羊欣云:“羲之便是小推张,不知献之自谓云何?”欣又云:“张字形不及右军,自然不如小王。”谢安曾问子敬:“君书何如右军?”答云:“故当胜。”安云:“物论殊不尔。”子敬答曰:“世人那得知。”19同注13。

接着,虞龢表明了自己对“古质今妍”的观点:

夫古质而今妍,数之常也;爱妍而薄质,人之情也。钟、张方之二王,可谓古矣,岂得无妍质之殊?且二王暮年皆胜于少,父子之间又为今古,子敬穷其妍妙,固其宜也。然优劣既微,而会美俱深,故同为终古之独绝,百代之楷式。20同注13。

对比这一段,再看孙过庭观点,原来矛盾的地方,现在都清晰明了。虞龢〈论书表〉里推崇的人物也就是钟、张、羲、献四个人。但虞龢并没有批判王献之,所以在其文本里是没有任何矛盾相悖的。而孙过庭在这个文本里,对王献之作了最严厉的批判,但依旧将其置于“四贤”的榜样位置,显然不合理。艺术领域内前人的研究,片面地以为这完全出于对李世民尊大王抑小王观念的“尚同”,而未讨论唐代对孝文化的重视,同时忽略了孙氏本人道德观念的一面。

唐高祖〈旌表孝友诏〉:“民禀五常,仁义斯重;士有百行,孝敬为先。自古哲王,经邦致治,设教垂范,莫尚于兹。”21[唐]李渊,〈旌表孝友诏〉,[清]董诰等编,《全唐文》卷一,中华书局,1983年,第1 册,第4页。

太宗尽管通过玄武门兵变获得政权,于孝悌之道有亏,父子关系紧张,但双方都尽力表现出慈孝的一面。在高祖去世后陵墓规格的问题上,遗照从简,但是李世民还是想坚持崇厚的想法,尽管最终在朝臣的力谏下没有施行,但是他的内心是不安的,“朕为此不能自决,任卿等平章,必令所得,勿置朕于不孝之地”。22[唐]杜佑,〈大丧初崩及山陵制〉,《通典》卷七十九,中华书局,1988年,第3 册,第2146页。

按《旧唐书》,高宗更是以孝道而见称,“幼而岐嶷端审,宽仁孝友”。太宗、高宗二朝,是孙过庭主要的生活时代,在这种大背景下,对其德操言行必然有所影响。且唐代学校教育以九经为要,《孝经》则是必修之学目,而且也是科举必考之内容,故有制度上的实际保障。

结合历史条件,我们发现,孙过庭对“古质今妍”的价值的判断上无法作出一惯性的回答,而必须再依据于伦理价值。于是,孙氏找了三条理由来说明王献之劣于王羲之:第一是献之自称胜父;第二,献之自述学书得法于神仙,而不言得自家学,这两项都是有悖于人伦的;第三,献之改补王羲之醉书,羲之醒后以为是自己失态的笔迹。最后一项说服力最弱,是孙氏考证不详所致,果真有此事发生,按二王父子年龄差距甚大,也当在献之少时,固书艺上本来就没有可比性。至于前列伦理问题,则见仁见智。笔者认为,这种伦理意义的判断,对孙过庭来讲应当是真诚的,据陈子昂所作〈率府录事孙君墓志铭〉所言:“(孙氏)幼尚孝悌,不及学文;长而闻道,不及从事。”又,陈子昂《祭孙录事文》:“惟君仁孝自天,忠义由己……”云云,特为书此一笔,孙氏当确实有仁孝之名。

李嗣真《后书品》态度与孙氏稍接近,使“四贤”并立,也选用了拭改醉书的典故,但对王献之的能力是肯定的:“子敬草书逸气过父,如丹穴凤舞,清泉龙跃,倏忽变化,莫知所自,或蹴海移山,翻涛簸岳。故谢安石谓公当胜右军,诚有害名教,亦非徒语耳。”也许为了缓和矛盾,他写下了较为模棱的话,“子敬往往失落,及其不失,则神妙无方,可谓草圣也”。23[唐]李嗣真,〈书后品〉,《历代书法论文选》,第133页。

至稍后的张怀瓘,则直书王献之草书胜过王羲之,〈书议〉草书类列王献之草书第三,王羲之为第八,纯粹以书艺分判,不再纠缠艺事以外的问题。24[唐]张怀瓘,〈书议〉,《历代书法论文选》,第147页。

明代项穆的《书法雅言》和《书谱》的关系很密切,其写作意识和问题意识深受《书谱》的影响,且有刻意模仿《书谱》的痕迹。《书法雅言》的第一章节叫作“书统”,第二章节叫“古今”。其实“四贤”问题就等同于“书统”问题。25[明]项穆,《书法雅言》,《历代书法论文选》,第512—513页。一旦涉及书统,就有历史事实的选取问题,总要构建一条时间轴、人物链来贯穿统绪,后面就能节顺理成章地谈论“古今”问题。一旦有历史,就有古今,一旦有古今就有“古质”而“今妍”的问题,这些都是必然会出现的,只不过项穆给出的解说,与孙氏已经大不一样了。

四 小结

虞龢对“四贤”书艺采取客观态度,认为王献之“穷其妍妙”是合理的,学者往往将此作为虞龢有褒扬“妍”而鄙薄“质”的审美倾向证据。而萧衍以帝王之尊意欲复扬古“质”,而轻视新“妍”,有鲜明的价值判断,主观上复扬“古肥”的钟繇,而在客观提倡“微古”的王羲之,这与他崇尚汉儒的思想直接关联。同为帝王的李世民以儒教思想斟酌古今、南北,对文艺采取中庸的态度,以“尽善尽美”论确立了王羲之“书圣”的历史地位。孙过庭是“四贤”公案探讨之殿军,他承认“古质今妍”是事物发展的必然路线,继承了历代书论中对“四贤”的说法,在客观评价钟繇与张芝的同时,顺应时代,支持以王羲之为当世之选,对萧衍以来的守古心态也提出了反驳,其后又总结“古质今妍”的相关探讨,以“文质彬彬”论融摄这些概念,提出“古不乖时,今不同弊”的重要思想,从而达到文质相合的理想状态——中和。但是,他对新事物的接受逻辑并没有让他作出对王献之的客观评价,其原因在于唐代以孝治为基本国策,且有教育与制度上的保障,而孙过庭也是儒家文化的奉行者。如此,在艺术批评的同时,加上了一层道德考量,形成了从纯粹艺术批评角度的悖论。

随着文学研究的深入和当代书法审美取向的驱动,关于孙过庭书法方面的研究愈来愈多,且研究重点多以《书谱》为核心,其中观点各有偏颇,涉及孙过庭《书谱》中思想悖论的相关研究笔者视域尚未见到,遂以其“四贤”位序排名为切入点,郄视其“古质今妍”问题的矛盾思想。文章通过对《书谱》“古质今妍”问题的源流以及孙过庭“评者”论敌推想的分析,能够更为清晰地认识孙过庭“四贤”位序排名的理论依据,冀希望于对《书谱》相关研究有所推进,亦期待对孙过庭以及《书谱》所蕴含的更深层次意蕴有更深入、更系统的的研究。