角色与奥秘

2021-05-29唐纳德戈登DonaldGordon

[英]唐纳德·戈登[Donald Gordon]

一

1630年3月,鲁本斯离开伦敦时,留给英国王室一幅画作为馈别之礼。画中象征智慧与审慎的密涅瓦[Minerva]在墨丘利[Mercury]节杖的协助下,将前来挑战的马尔斯[Mars]挡在爱、和平与富足共处的场景外;贪婪的萨提[Satyr]、凶恶的豹子,这些在传统中与这和谐场景势不两立的敌人,也都神态温驯,在这田园风景之中嬉戏(图1)。这幅画记录了一桩真实的政治事件:事关英格兰与西班牙之间的战争,具体说来就是鲁本斯在这一紧要关头访英进行外交活动。因此,鲁本斯需要为王室缔结和平协议服务。他用很短的时间创作了一套组画,主题是歌颂查理一世与斯图亚特王朝的英雄事迹。这套组画于1635年镶在了国王宴会厅的天顶,当年,法国与西班牙停战,三十年战争也行将结束。5年后,为颂扬王室的智慧与权威,白厅举行了最后一场年度的宫廷假面剧《萨尔玛斯人的胜利》[Salmacida Spolia],演出由威廉·达文南特爵士[Sir William Davenant]与伊尼戈·琼斯[Inigo Jones]负责规划。1639年,随着苏格兰战争爆发,查理一世再无可安享的和平岁月。1640年4月,查理一世在11年专制统治后召集了一次短期议会,三周后又解散了议会。最终,1640年11月苏格兰军队进攻伦敦,查理一世再次召开议会,此次议会史称“长期议会”。查理一世从穿过这间宴会厅的一扇窗户走上了断头台,他人生的最后一段路就是走在最伟大艺术家描绘的加洛林王朝理想之下。

图1 Rubens, Peter Paul.Peace and War.1629-1630.Oil on canvas.203.5cm×298cm.National Gallery, London

《萨尔玛斯人的胜利》上演时,查理一世正经历一小段烦恼与痛苦的时光,他在谋划发动战争,转移火力,避免反动派主导议会。鲁本斯的天顶画歌颂了查理一世的专制,但《萨尔玛斯人的胜利》表达的则是一齣悲剧。天顶画与假面剧都是用常见的象征语言表达,它们之间的关系十分紧密,不免让人猜想琼斯和达文南特在构思剧本时,想的就是在这组天顶画下演出。不过历史已经否定了我们构想出的这一幕:为了避免火把与蜡烛的烟雾损伤天顶画,《萨尔玛斯人的胜利》并未在鲁本斯绘制的天顶画下演出,而是在两年前专为假面舞会建造的大厅里上演。天顶画与假面剧异曲同工,其中的象征与寓意不仅代表了加洛林统治时期的丰功伟绩,还反映了一种当时普遍的思维模式,而这种思维模式是欧洲文艺复兴时期所有艺术的核心。

我希望通过一组具体的作品来考察这种思维模式,考察它的表达方式及其命运。我先说假面剧,因为《萨尔玛斯人的胜利》存有剧本,这或许能作为我们理解这场无言艺术的指南。琼斯为表演设计了极为精美的台口拱架,尽管他的图纸未能留存,但出版的剧本中附有琼斯对台口的详尽描述。他将这个拱架称为“整部作品的卷首插图”,也就是说拱架的作用就像建筑物的外观(这也是“卷首插图”一词的原意),也像有些书籍书名页上复杂的象征图像——例如沃尔特·雷利[Walter Raleigh]的《世界史》[History of the World]与本·琼森[Ben Jonsons]的《作品集》[Works]。这种结合文字与图像的卷首插图,其作用是蕴藏或指明整书的主旨。

伊尼戈·琼斯的舞台设计方案如下:

在舞台边缘是整个作品的卷首画。右手边一个方形壁龛里站立着两位女性形象,其中一位身着蓝色衣服,形象威严,头戴金色皇冠,手持缰绳,代表理性(图2)。另一位女性拥抱着她,长着双翼,身着流光溢彩的绸缎,代表求知,当她拥抱着理性,人类的所有行为都顺理成章。在上方是长着翅膀的天童,其中一个骑着一只狂暴的狮子,像是绳索与嚼子控制住了它(图3)。另一个天童拿着一面古老的徽章(图4)。第三个天童手挽棕榈枝悬浮在上方(图5),表明他战胜了不安。在另一边的壁龛里,站着两个人,手拉着手。其中一位是严肃的老人,身着紫色长袍,脖上挂着一条金项链,代表忠告[Counsel]。另一个女人,身着金衣,手持一把利剑,剑上绕着一条蛇,代表决心[Resolution]。这是走向善终的两个良好寓意。

图2 鲁本斯,《白厅天顶画》(局部),1632―1634年,布面油画,英国伦敦白厅宴会厅

图3 《白厅天顶画》(局部)

图4 《白厅天顶画》(局部)

图5 《白厅天顶画》(局部)

在这一场景上方,另一边是一个高高的圆形祭坛,祭坛上有只象征审慎的密涅瓦之鸟(图6)。两侧有长着翅膀的天童,一个在敬拜,一个拿着书,第三个飞在他们的头顶上方,手里拿着一把点燃的火炬(图7),代表智慧之火伴随着原则和纪律,指引着他下面的两个形象,这种表现方式与另一侧的设计一样。

图6 《白厅天顶画》(局部)

图7 《白厅天顶画》(局部)

这组饰带的其余部分由天童们组成,配合具有象征意义的符号表现几种品德。天童熄灭盔甲上燃烧的火焰(图8)代表宽恕,手拿麦穗的天童代表商业贸易,抱着一篮百合花的天童代表幸福,拿着一只蚂蚱的天童代表乡情,伴有船舵的天童代表繁荣昌盛,拿着一根蕨类树枝的天童代表天真。这一切表现的都是与和平、和谐相伴的美德,也是人类幸福的先兆。这就是台口的设计,它由蕴含道德寓意的图像和表现人类幸福快乐但克制的图像组成。

图8 《白厅天顶画》(局部)

在上述图像的隔层中间有一块椭圆形的标题版,上方写着:萨尔玛斯人的胜利[SALMACIDA SPOLIA]。(22-70)1引自Orgel, Stephen and Strong, Roy.Inigo Jones: Theatre of the Stuart Court, Sotheby Parke Bernet/University of California Press,1973。行数参考自这一版本。

《萨尔玛斯人的胜利》暗指一句格言:

萨尔玛斯人不战而胜,卡德摩斯式的胜利得不偿失。

[Salmacida spolia sine sanguine sine sudore, potius quam Cadmia Victoria, ubi ipsos victors pernicies opprimit.]

接着,这个古代的故事开始详细展开。以下是假面剧的主题:

邪恶愤怒的不和[Discord]出现在暴风雨中,用她恶毒的咒语,已使世界混乱不堪,她还持续破坏这片混乱之地,嫉妒我们长期享有的福祉和安宁。

假面剧中装扮成鬼影的演员表现了这些咒语:他们受到惊吓,一动不动。是谁的智慧使她们颤抖并退去,让她们感觉到这智慧会将混乱中邪恶的想法一扫而空,让一切归于平静。在她们被驱散后,响起的是和谐的音乐。

这神秘的智慧,就是贵族们拥戴的国王,名为菲洛奇尼斯[Philogenes],或人民爱戴之人。伴随国王出现的是一段合唱,扮演他所爱戴的人民的演员很快出现在舞台上,和这些贵族一起簇拥在荣耀之王的王座周围。

随后,皇后扮演的女主角与追随她的女武士从天而降,她们是密涅瓦为奖赏国王的审慎,派来平息这场风暴的。(1-21)

观众看到了这样的场景:第一幕是狂风暴雨,地球变成了一团火球,复仇女神[Fury]自此燃起。这个手持火炬、长着蛇发的形象人人皆知,她在“这个幸福、快乐的小岛上”肆意破坏,所有的复仇女神们唤起人们罪恶的情绪并“带来愤怒,使清白无处容身”。接着,复仇三女神[Three Furies]入场,跳起了第一幕滑稽戏[anti-masuqe]。下一幕,舞台变成了一片田园景色,惠风和畅,可以看见庄稼地、带藤蔓的树木和远处的村庄,“一切都代表着国家的和平、富足与丰饶”。从一辆银色的马车上下来两个人,一个代表和睦[Concord],一个代表大不列颠的守护神[Good Genius of Great Britain]。守护神请求和睦让善良的国王菲洛奇尼斯在此居住。和睦同意了这个请求,他们唱着:

啊,除了他,还有谁能这样忍受

在一个阴郁的时代生活和理政,

当其衰败不堪时,

人民的愚蠢使他们难以抵御愤怒。

(196-99)

接下来,滑稽戏里出现了20 多个角色,详细展现了人们的各种愚蠢。他们跟随着沃尔夫冈格斯·万德古斯[Wolfgangus Vandergoose],万德古斯这个“隐形的女术士,扮成了玫瑰十字会的女修士”,他自吹能使自然的所有缺陷奇迹般地愈合。接着岛上所有事物:老人、青年士兵、孩子、牧羊人、农夫家庭、乡绅夫妇以及地方官都相继出现——呈现了一个和谐共存的社会。随后登台的是我们的祖先,他们已经——和最初时一样——和谐共处了:一个古爱尔兰人、一个古苏格兰人和一个古英格兰人。他们之后出场的是愚蠢之人,第一组是本地人,一个多情的朝臣,两个咆哮的男孩,四个疯狂的情人;接着是一组外国人,不和将外国的愚昧之辈召唤至我们的岛上,一个满心嫉妒的荷兰人,还有他的妻子与他妻子的意大利情人;三个瑞士人,其中一个小男孩在捉弄其他两个正在熟睡的人。舞台上又出现了四位古代骑士,模仿在训练场[manège]中长矛刺靶,他们代表真正的骑士精神。他们身后跟随着一位时髦的马术师,表演着对骑士的滑稽模仿。两条通往荣耀宝座之路的入口处延伸出两条大路(图9)。和睦与守护神[Good Genius]共同欢迎国王和王公们到来。王座的徽章是由胜利的古代英雄和战败倒下的俘虏以及战利品构成,徽章寓意的英雄气概和骑士精神也是假面剧的主题。天上降下一朵云彩,是密涅瓦对审慎[Prudence]的奖赏(前文已述)。这朵云遮盖了岩石做成的荣耀王座,女王和她的侍从们从云中浮现。她们身着骁勇善战的亚马逊女战士盔甲。两组演员、贵族与女士们随即踏着舞步入场。国王与王后回到他们舞台下的座位上,舞台转换成昌盛繁忙的城市景象,与之前看到的那繁荣的田园风光相呼应(图10)。在最后一幕中:

图9 《萨尔玛斯人的胜利》的背景1640年,查兹沃斯收藏

图10 《萨尔玛斯人的胜利》,伊尼戈·琼斯的最后一个场景设计,此景模仿自约翰·韦伯[John Webb]的绘画,查兹沃斯收藏

一朵云从天而降……上面有8 个人,代表8 个天体[spheres]。在另外两朵云覆盖整个场景上半部的瞬间,音乐响起。同时上演整剧的高潮,所有的神灵在天上显现,天上的景象与地上的歌舞之人布满这神奇而和谐的场景。(458-64)

我们现在回看一下台口拱架上“蕴含着道德寓意的图像”,那是一组美德的图像,表现的是一个理想政府统治下人们的各种行为。这套美德,既指个人的美德,也是公民的或统治者的美德。所有的美德都包含在国王“神秘的智慧”之中,而与国王的智慧,这种真正知识形成鲜明对比的是滑稽戏中万德古斯自吹的虚假秘方。

王室的智慧也是一种英雄式的美德。国王的荣耀宝座旁还有他的同伴,古代的骑士、密涅瓦奖赏的王后与亚马逊女武士。最后一幕那伟大而和平的城市场景中,菲洛奇尼斯的智慧与密涅瓦的恩赐结合:戴面具的舞者庆祝着和谐,这是种人与神之间,人类的活动与天体运行之间的和谐。最后一首歌是“全体齐声”歌颂国王和王后,歌词是这样开始的:

人人听来都如此悦耳,

如同天体奏出的乐曲,

你们是否依然相守,

将你的愿望变为每个人的意愿。

所有的苛刻,所有的粗鲁,

屈服于你的和谐,

也服从于你的统治,

仿佛感到了教化,而非受到了胁迫。(467-74)

这对皇室夫妻的爱体现了世界的和睦,民众的服从来自教化,而非出于强迫。也体现了兵不血刃的胜利,好过生灵涂炭换来的荣耀:

仁慈的您明辨是非,

与过往那些严厉的君王不同,

您不钳制民众的思想,

也不将他们的过失视为罪过。

您不向屈服的敌人施暴,

还因宽恕他们而感到欣慰,

您的智慧明了,他们在艰难度日,

需要您的仁慈拯救。

您拥有美德赋予的力量,

请接受我们的崇拜和赞美;

您以智慧统一了全境,

内施仁政,外求和平使国家昌盛。(368-79)

假面剧以和谐和宽恕作为结束,这也是鲁本斯天顶画中的主题。

二

琼斯台口上的一些象征形象很可能有用以识别的标识。但有多少观众和剧中的演员,能够认出蚱蜢[grasshopper]表现的是思乡之情[Affection to the Country],能够理解表演中那些没有写在《萨尔马斯人的胜利》剧本中的内容?剧本中布景与情节的变化还算合理清晰,我们能从台词和歌词中明确国王代表着“人民爱戴之人”[Philogenes]和智慧,王座代表着荣耀,但人们很难理解剧中的女士们代表的是密涅瓦对皇室审慎美德的奖赏。确实有少数材料表明,假面剧表演时演员和观众会使用剧本和介绍剧目概要的手册,就像歌剧中现场会放有剧本概要帮助观众理解,但这种例子太少,不能用以说明观众如何理解剧中人物和情节的问题。

如果现代读者想要理解文艺复兴假面剧中人物的象征意义,可以在文艺复兴时的神话和象征图像类著作中查找,也可以将剧中的形象和目前意义相对明确的象征图像对照,不过仅靠勤奋的阅读恐怕不够,还要有一点运气的帮助。我们不知道当时没有读过剧本的观众是如何理解剧中象征形象的,而且我们关于文艺复兴时期观众的概念本身也是有问题的,我们认为的观众像是有着共同文化背景的群体,而且在几十年的时间中都没有变化。詹姆斯一世和查理一世时期假面剧的观众,在这四十年里虽然有不少变化,但他们的确在某些方面是相同的,讨论这一时期的观众,是可以将个别观众对事物的理解概括成一个群体的理解。不过上叙对于观众的认识还是都没有考虑个体的特殊理解。观众理解的问题不只存在于对文艺复兴晚期象征形象的研究中,研究中世纪艺术的学者也需要面对,如果潘诺夫斯基[Panofsky]的解释是对的,有多少人能理解絮热院长[Abbot Suger]设计的巴黎圣礼拜堂?又有多少人能够读懂夏特尔[Chartres]教堂,并理解其中人物雕像的意义,这些艺术形式在创造时都考虑了观众的问题。英国宫廷假面剧是运用一种视觉语言的特例,这一语言遍布欧洲教堂、宫殿或是贵族私邸中的天顶画与壁画,也出现在珠宝刺绣上,还有各种形式的表演、游行、庆典、凯旋仪式或皇家葬礼上。

有些现代学者在研究中将观众视为社会生活的一部分,如此,这一问题就是历史研究中值得关注的问题,这种做法首先出现在1860年雅各布·布克哈特[Jacob Burckhardt]的杰作《意大利文艺复兴时期的文化》[Civilization of the Renaissance in Italy]中。布克哈特一直着迷于一种观念,即在意大利已有了一种国家概念以及“各阶级自由交往”2Burckhardt, Jacob. The Civilization of the Renaissance in Italy.Trans.S.G.Middlemore.Allen & Unwin, Ltd., 1944, p.245.的国家文化,这种情况与北方不同。在他看来,节日庆典是“当时生活中重要的事,从中可以看到他们宗教观念、道德准则和政治理想外化的拟人形象”3Ibid., p.246.。布克哈特如此解释观众的问题:他认为在意大利,大众普遍熟悉表演中的诗学寓意,因为他们熟知自己颂扬宗教和世俗英雄的诗学传统。“城市中的大多数观众能理解神话人物的含义,也能轻易猜出庆典中出现的寓言和历史人物,因为这些形象多源于多数意大利人所熟知的著作中。”4Ibid., p.247.1860年的布克哈特对寓言并不感兴趣,但意大利的庆典对他来说有一种特殊的作用,可以作为他研究观众特点的材料:“公众要求表演中的形象生动明了,因为他们熟悉这种表达方式,可以对不恰当之处提出批评意见。”5Ibid., p.248.

继布克哈特之后,对文艺复兴节日庆典进行开创性详细研究的是阿比·瓦尔堡[Aby Warburg],1589年,瓦尔堡写了一篇论文讨论庆祝费迪南德·德·梅迪奇[Ferdinando de’ Medici]大公婚礼而作的佛罗伦萨幕间剧[intermezzo]。和布克哈特一样,瓦尔堡发现自己面临观众的问题以及观众对寓言形象的反应。瓦尔堡文中讨论的观众是特例,因为这类表演仅限于在宫廷上演,不会出现在公共剧场。例如,第一部幕间剧借鉴了柏拉图,展示了天体的和谐。但瓦尔堡觉得,这一剧目无论动作还是台词都生涩难懂,演员身着的华丽象征性服装也令人费解。“这位构思者夸张地使用属像,使形象的组合方式显得过于随意和晦涩。”6Warburg, Aby.“I Costumi Teatrali per gli Intermezzi del 1589.” in Gesammelte Schriften,Leipzig, 1932, vol.I, p.277.瓦尔堡发现,当时的记录清楚证明了即便是这些有教养的宫廷戏的观众,也不太明白其中的象征意义。瓦尔堡对这些剧目没有兴趣,他并不喜欢这种“歪曲古典文献”7Ibid., p.283.变换而成的寓言剧目。瓦尔堡和布克哈特在看待文艺复兴神话与象征时,对哪些东西属于真正的古典构成均持有坚定的看法。但他俩对文艺复兴那些新奇古怪的元素的不满,他俩对文艺复兴观众的种种假设,触及了寓言形象的本质问题。

三

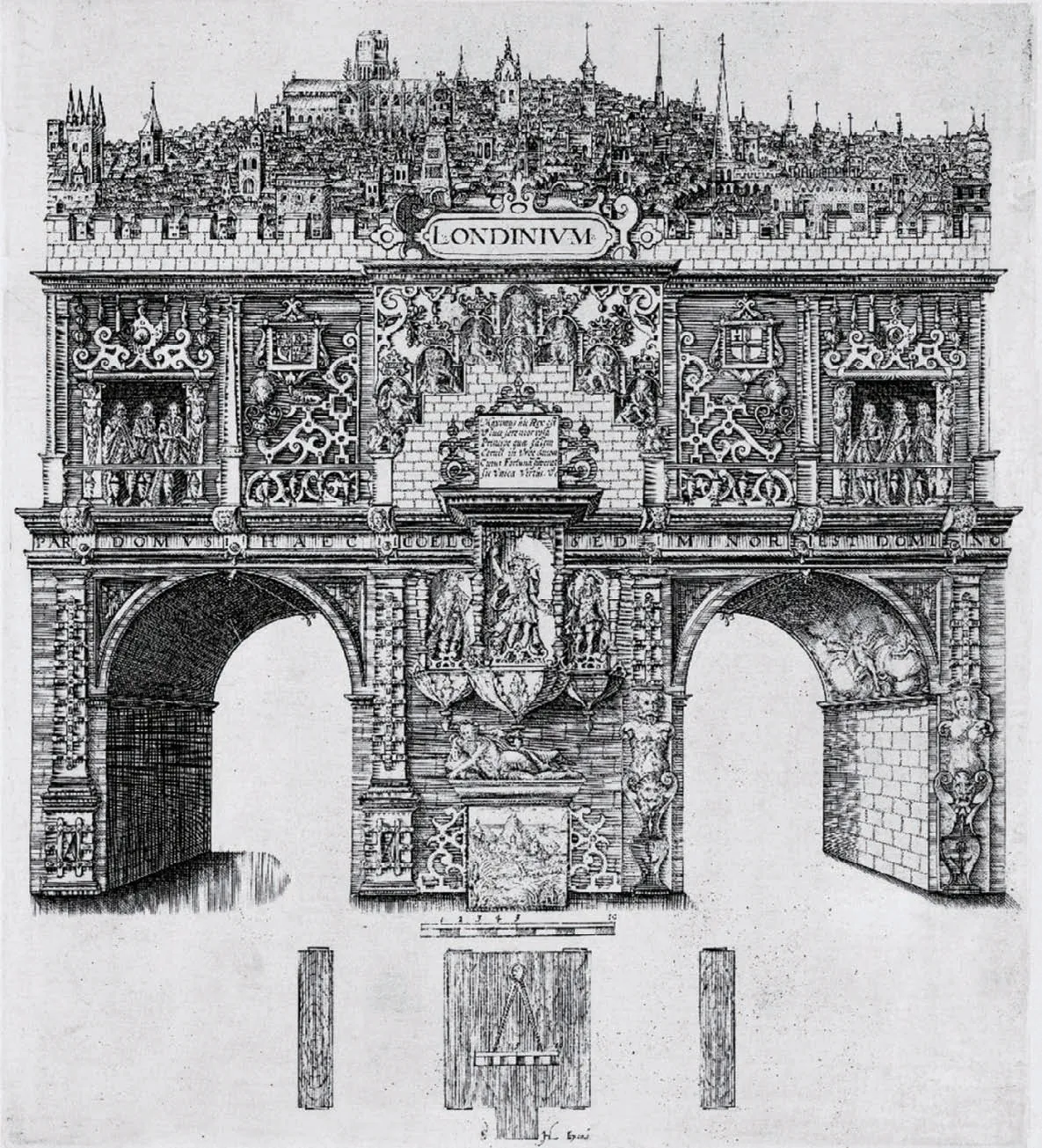

现在我们来谈谈两种文艺复兴时的观点。事实上这种不满并非首次。1604年詹姆斯国王[King James]进入伦敦是斯图亚特王朝最盛大的一次游行。伦敦市商会是最主要的出资者,他们委托本·琼森[Ben Jonson]和托马瑟·德克尔[Thomas Dekker]设计了当国王穿过街道时,向国王致敬的表演环节。这些表演大多以凯旋门为背景,在伊丽莎白时代,人们视其为皇帝凯旋的经典象征,门上还伴有解释其中图像意义的韵文或诗歌。德克尔的第一个设计(实际未曾使用)是关于一场英格兰守护神圣乔治[Saint George]和苏格兰守护神圣安德鲁[Saint Andrew]之间的会面和解,以及一段伦敦的地方保护神[Genius Loci]的欢迎致辞。在德克尔之后出版的表演剧本中,是这样描写保护神[Genius]的:

为了在此造出虚假的精灵,有人从留存着高贵的诗歌和渊深的知识的大学里,借来了各式武器,用古代的碎片将伦敦的保护神从头拼凑到脚(最终只说明人们能够多么灵巧地把整个诗歌艺术肢解)。他扮演的是个刽子手的角色,把咱们的保护神拉到刑架上示众,他将多少拉丁杰作撕成碎片,为的是就是缝上一套滑稽的外氅。这样的行为真是臭不可向,在学者中也不乏其人(我们就是受他们作贱,说我们表现得不像个有学问的人),我现在要屈身讨要的,是那些墙头草似的百姓的选票。

百姓大众现在成了我们的观众,要是我们只可对他们说晦涩的言语,他们的脑子就会晕头转向。8The Magnificent Entertainment Given to King James, in Dramatic Works, eds.F.Bowers, Cambridge University Press, 1955, vol.II,pp.254-255, lines 55-67.

德克尔声称,在这种娱乐性活动中引经据典,使用晦涩内容是自讨没趣。显然,德克尔遭受批评是因为他将保护神设计为一名女性,所以他的语气中带有辩解之意。但这段话不仅是辩解,也是对与他共事的琼森的诗化方法的有力抨击。琼森设计的芬彻奇街拱门(图11)上,代表伦敦的保护神[Genius of the City],正确地呈现为一名男性(图12)。琼森在书中说,他从吉拉尔迪[Giraldi]的古典神话百科全书和罗辛斯[Rosinus]的罗马古物概论中精心挑选了属像,严格遵守了学术要求。这点我将会在后文中讨论。

图11 斯蒂芬·哈里森,芬彻奇拱门上再现的伦敦守护神

图12 伦敦守护神(图11 细节)

在这里我们只需注意,琼森对自己用意的阐述毫无辩解之意:

图13 亨利·李爵士的“徽铭”,出自卡米诺·卡米利,《徽铭集》,威尼斯,1586年

我们的庆典要保持高贵,“这是一只狗”“这是一只野兔”不能堕落到要专门找个人来解说,也不能找个无知的画匠画出这些形象。我们庆典中古典的寓言形象已经足够清晰,台下那些瞩目观看的市民都会说,我们喜欢这些形象,这些形象很好。9Works. ed.C.H.Herford, P.and E.Simpson.Oxford University Press, 1941, vol.VII, p.91.(此版本后文注为Works。)

显然,琼森对观众的理解与德克尔截然不同。但这段常识性的介绍隐含了一些非常有趣的假设。为什么观众会说琼森晦涩难懂的象征形象“很好”呢?毕竟对于这些难以理解的事物,应该会看着来气。而且,尽管有平民在场,这场表演却是为王室与贵族而设计的。更奇怪的是,一年一度的伦敦市长就职游行不是为贵族举办的,而是为了伦敦市民。这些观众不是温文尔雅或学识渊博之人,但是随着时代发展,我们发现这些节日庆典越来越多地使用难懂的象征形象。例如米德尔顿1613年的《真实的胜利》[Triumphs of Truth]中的一些形象:有来自瓦莱里亚诺[Valeriano]的《象形文字集》[Hieroglyphica],代表凶猛的犀牛;有来自里帕[Ripa]的《图像手册》[Iconologia],象征5 种感官的动物——鹰、雄鹿、蜘蛛、猴、狗;有源于琼森为宫廷假面剧精心设计的一个寓言形象,中心人物是“真实”,周围布满了难解的属像。10The Works of Thomas Middleton.ed.A.H.Bullen, John C.Nimmo, 1886, vol.VII, p.245;and cf.Jonson, Hymenaei, lines 885ff.如果大众真的“说很好,很喜欢”,那么这就事关英格兰文艺复兴文化一个重要的事实:在这个时代,当这种奇特的象征手法成为诗学理论中最为高级的主题时,我们就不应低估奥秘和奇迹在民众层面上的吸引力。这种奇特象征手法的特质不只与有学识之人和宫廷贵族相关,伦敦市长和城市商会设计象征形象的本意也不像是为了宫廷贵族。这种奇特的象征手法还是那个时代一个核心的社会现象。

四

下面我想谈谈另一个不同类型的事例,威尼斯文人卡米洛·卡米利[Camillo Camilli]1586年出版了一本《徽铭集》[Imprese],其中记载了一则轶事。故事中有一位名叫阿里戈·李的爵士[Sir Arrigo Lee],虽然书中没有交代这位主人公的生平,但他应该就是伊丽莎白时代的著名朝臣亨利·李爵士[Sir Henry Lee]。李曾经几次前往威尼斯和威尼托,很可能与卡米利见过面。但此时我关心的不是生平是否真实,而是这个故事所透露的思维方式与风格。在伊丽莎白的宫廷里,亨利·李爵士是精通意大利风格历史剧的大师,他负责创作和监督歌颂女王的重要庆典活动,并专门负责一年一度的女王登基日庆典。

卡米利是这样解释阿里戈爵士的徽铭[Impresa](图13)的:

爱的激情不仅属于灵魂中的性欲部分,也属于易怒的部分。事实上,经验告诉我们,我们更容易被我们爱的人激怒,而不是那些与我们既无友情可言,更说不上交情之人。然而经常发生的是,愤怒并没有把爱从心中驱逐,它的力量只是进入内心,与爱开战。因此,在恋人的灵魂中,这两个最强大的激情为取得主导权进行斗争,都试图压倒另外一个。所以经常会发生这样的情况:一个恋人经历了愤怒后,又使爱加倍,爱的行为更加强烈。因此这位喜剧诗人写道:“恋人的愤怒是爱的重生。”使用这一徽铭之人的用意,我已解释了很多。因为我知道,这个徽铭是作者身处于爱恨之间,在一种心乱如麻的状态下创作完成的,他的灵魂与肉体仿佛在交战。这个徽铭显然是他在愤怒压倒了爱,想寻求自由时所作,而不是爱控制着愤怒,使他希望和解时。我应该告诉你,几年前,这位高贵的骑士离开了祖国英格兰来到意大利,他谎称是去寻找快乐,其实是希望这样的距离能加强他的愤怒,帮助他从爱的陷阱中解脱出来。他在这里逗留了几个月后回到英格兰,没过多少时间又回了意大利,在威尼斯住了一段时间。有一天,他一时冲动突然决定要返回英格兰,他的朋友们也不明白其中的原因。在旅途中他为自己的徽铭[Impresa]画上一只拖着链子的灰狗,嘴里衔着一顶过去人们所谓的自由之帽。他还加上了一句格言:E Temo Non Adopre[怕是难以维持]。从我前面讲过的内容来看,他显然将自己视作这条狗,在逃跑时拖着那条链子,嘴里叼着一顶自由之帽,以表示他希望自己的心能远离他曾爱过的女士,但他并不觉得自己很自由,他的心总是时不时地违背意愿,仍然爱她。这一点也体现在这两次短暂的意大利之旅中。第二次旅行时他发现自己再也撑不下去了,也不能离他的挚爱再远了。他既感到自由,内心却又驱使他去见她,他希望通过这句格言来宣布,他远走为自己获得了自由,却又为难以维持感到绝望,他还感觉自己几乎赢得了自由。画中逃跑的狗,嘴里叼着帽子,但拖着一条易被抓获的铁链,它宣告或描绘(这是一个绝妙的比喻)了一个人近乎自由的状态,或近乎自由的灵魂,他害怕再次陷入爱的奴役,正如格言所言,他难以维持重获的自由,而且有再次失去自由的危险。11Camilli, Camillo.Imprese illustri di diversi.Francesco Ziletti, 1586, part 2, pp.12-14.

确切地说,亨利·李爵士画出的图像是一个徽铭,徽铭[impresa]在英文中从未有过与其明确对应的词。约翰·弗洛里奥[John Florio]在他的意英词典《安娜女王的词语新世界》[Queen Anna’s New World of Words]中如此定义:“企图、决心、承诺。也可以是纹章、诺言、格言和徽志[emblem]。还可以指镶在帽子上刻有图案的宝石。”12Florio, John.Queen Anna’s New World of Words.Melch Bradwood, 1611, p.240.我们可以看出在弗洛里奥的定义中,徽铭是如此多义。我们讨论的徽铭中的象征图像有很多来源:古典神话书籍,这类书多是参考书,内容是阐释众神及其故事中蕴含的寓言;关于古典古代古物、钱币和纪念章、艺术品的专著和百科全书;图像手册——象形文字、徽志、徽铭——和解释图像象征意义的书籍,还有说明图像传统的图册。这类著作中的内容都是相互渗透的,它们取材的来源和传统也是如此;不应过于细致地区分这些文献的类型。大量关于象形文字、徽铭、徽志的著作中,人们寻求区别、增评区别、否定之前的区别,但弗洛里奥定义的广度说明了一切。

徽铭的第一组含义是“企图、决心、承诺”[attempt, enterprise,undertaking]。从某种意义上来说,这种意思属于文艺复兴时期,和后世人们对essay的定义相同。弗洛里奥把它等同于徽志[emblem],二者的共同点是结合了图像与格言,或者图像与传说。弗洛里奥同样也把徽铭视为文字[word]或格言[mot]的同义词,即徽铭就是格言。最后,徽铭是一种图案[device],确切的说是某人帽子上有图案的珠宝。我们可以将这些简短的定义与这个时代最重要的图像百科全书,初版于1556年并不断再版的乔瓦尼·皮耶里奥·瓦莱里亚诺[Giovanni Pierio Valeriano]的《象形文字集》进行比较。其书名页有如下一段内容:

在本书注释中,不仅有各种图画、钱币和古代碑文的解释,还有埃及和大量其他神秘事物的解释。此外,为了增加此书的趣味,还有很多摘录的内容[也就是传统主题topoi]。而且,还对圣经题材有特殊的阐释,我们发现耶稣基督、使徒、先知常常使用这类表达。最重要的是,你可从书中理解毕达哥拉斯[Pythagoras]、柏拉图[Plato]及其他伟人是如何学习埃及人传授知识的方式的,因为埃及人用象形文字揭示了人间与神界事物的本质。

象形文字的风行始于16世纪早期,当时出版了一本收录了晚期埃及图像的著作《赫拉波洛的象形文字》[The Hieroglyphics of Horapollo],书中为这些图像作了注解,不过后来证明这些注解绝大多数并不正确。到16世纪末,正如瓦莱里亚诺书名页上所写,象形文字已经成为各种研究智力和精神传统的核心问题:“用象形文字是为了揭示人间与神界事物的本质。”我们或许感到,象形文字更像是在隐藏而非揭示事物的本质。这些象形文字对于文艺复兴时期人的吸引力在于其晦涩难懂并需要解释。它们被视为埃及祭司为保存和秘密传递隐秘智慧而设计的图像,这种智慧过于神圣,无法向大众展示。瓦莱里亚诺书的出版人说,柏拉图与毕达哥拉斯从象形文字中获得了知识。支持这一切的是另一个暗藏智慧的强大信念,此信念同样披上了神话的外衣,由上帝向非犹太人显现,预示着神圣的启示。圣经中的预言和暗语同样也是象形文字。我们也应该注意到,这种象征形象与常见的修辞手法有重要联系,这点后文将会讨论。

最近的批评都集中在文艺复兴时期隐秘的智慧观念,并且重新强调赫尔墨斯秘义传统[Hermetic Tradition](实际上是重新发现),在这一传统中,尤其是在魔法与宗教中,图像有强大的作用。对文艺复兴时期图像及其意义最具影响力的研究可能是贡布里希[E.H.Gombrich]的论文〈象征的图像:新柏拉图思想中的视觉形象〉[Icones Symbolicae: The Visual Image in Neo-Platonic Thought](1948)。13Gombrich, Ernst.“Icones Symbolicae:The Visual Image in Neo-Platonic Thought.”Journal of the Warburg & Courtauld Institutes.vol.11, 1948, pp.163-192.贡布里希关注的是在赫尔墨斯秘义传统中,视觉图像具有一种特殊的神圣性。图像不仅是再现[presents],而且捕捉到了被再现之物的某种本质,或是享有了被再现之物的本质。这种信念取决于把宇宙视作一个单一的等级结构,一个统一的整体。困扰布克哈特与瓦尔堡的是,文艺复兴时期象征主义的深奥难解,以及古往今来人们对于神秘的象征形象的偏爱甚于解释,这正是贡布里希讨论的核心:

倘若没有新柏拉图运动这样的背景,其随之兴盛的象形文字、徽志以及大量图像象征的流行则会令人费解。对那些完全理智和聪明的人来说,浓缩为视觉形象的真理比用文字阐释的真理更接近绝对真理的境界,因此在他们看来,徽志和徽铭的决疑论的严肃性仍旧是一种无法解释的流行怪相。并不是这些图像所表达的(事物)使其变得重要,而是它们所表达的(事物)与它们所“再现”的(事物)共同使其变得重要。14Ibid., p.173.

当然,文艺复兴时期的图像志方法远没有这篇文章所说的那么简单。例如,塔索[Tasso]在一篇关于徽铭的论文中解释说,要再现神圣的事物,必须表现出不同,而不是表现出相似,因为正如狄奥尼修斯[Dionysius]的阿略帕吉特[Areopagite]所示,上帝的本性是否定[negations],而不是肯定——神圣的事物最为隐秘,塔索称之为隐秘的上帝[Deus Absconditus]。15Tasso, Torquato.“Il Conte overo de l’Imprese.” in Dialoghi.eds.E.Raimondi, Sansoni,1958, vol.II, p.1045.塔索举了一个例子,埃及人用一只鳄鱼来代表神:当鳄鱼在水下时,一层稀薄的面纱垂挂在它的额头上,因此它能看得见他物,而不被看见。这就是神,可见万物而不被看见。16Ibid., p.1046.这个例子说明,从表面的意义来理解文艺复兴时期的理论陈述是很困难的。我们定义神圣由不同开始,但不论鳄鱼最初看起来与上帝有多么不同,我们最终会用一种理性的解释来说明它们之间的相似性,象形文字的适用性便取决于此。当然,塔索误读了阿略帕吉特的格言,这句格言简单来说是指上帝与其他事物不同[not like anything],但他的观点在于,即便是最不可能的并置,也可能揭示出造物的本质统一性。

五

卡米洛·卡米利在阐述亨利·李爵士的徽铭时,也采用了这些方法。对于神圣奥秘的解释,对于“人与神的本质”的揭示,同样适用于不那么严肃的事。风格观念、角色和表演概念在此是相关的。在森严的等级社会中,礼节既有道德和政治意义,也有艺术和社会意义,而且在某种意义上,角色是指定且必要的。卡米利的意大利和李的英格兰就是这种类型的社会。在这样的等级制度中,因为个体的角色只是阶级[class]中的一员,所以阶级比个体更为重要。父亲、儿子、情人、王子的行为被普遍化、抽象化了,只有这样才能得到认识与理解。但是,个体并非抽象的。因此在这样的社会中,个体通常不是被呈现为特定阶级的代表,而是被呈现为拟人化的象征。通过诸如父爱[Paternal Care]、孝顺[Filial Piety]、真爱[True Love]、宽容[Magnanimity],或是布里托马特[Britomart]、格洛丽安娜[Gloriana]、阿斯特莱亚[Astraea]等拟人形象,来重构抽象的社会,包括其他伦理、道德和政治。价值观、能力、欲望、恶习、美德等等也都随着社会等级制度来划分成等级。其中一些是与特定阶级绑定,另一些则适用于各个阶级。等级制度相互融合,它们的统一依赖于一个连贯的抽象体系;如果社会要发挥作用,将整个抽象系统转化为一组角色[roles]容易且必要。

现在我们再看看亨利·李爵士的徽铭。我认为,如果说徽志表达[expresses]了他作为一名情人的状态,寻求自由却又怕失去自由,并不正确。徽志更像是将他的处境外化或戏剧化,创建了一个既表现与这位苦闷爱人相似的状态,又能把一些抽象的思想与一个实在的角色联系起来。卡米利最早谈论爱与恨的目的在于描绘上述那种联系。当然,这种作法只在一个特定的群体中才有意义——那些愿意接受这种外化,承认其意义,并将其作视为实情的群体。因为徽志本身并不能独立存在,它需要解读,此外,读解起来还必须难。阅读它是一种游戏,它还有一个功能是能界定可以玩此游戏的群体——建立群体的凝聚力、认同感和安全感。因此,徽铭与骑士精神、与古代遗物和象形文字联系在一起,享有和古代神秘仪式相似的魔力,简言之就是和所有最精神、玄妙、高深的事物联系在一起。

抽象概念不只是外在的图像。塔索所说的鳄鱼并不是鳄鱼的图像,而是修辞学中对一个形象的描述。这也是卡米利看待李的徽铭的方式。我们还记得,瓦莱里亚诺《象形文字集》的书名页提到了圣经中的象征语言,以及其中可能保留的修辞传统中的常见主题。里帕的《图像手册》初版于1593年,是最具影响力的图像手册之一,里帕在其书名页上说此书对诗人、雕刻家、画家都很有用,因为它有美德、恶行、情感和激情的拟人图像。贡布里希暗示过修辞传统存在于图像学研究中,但并未对此做过研究。尽管如此,视觉图像与文字形象之间的同化问题,是文艺复兴时期至关重要的问题。

六

假面剧可作为我们考察这类象征形象功能的极端案例,但实际上这种案例很难把握。第一重阻碍是假面剧缺乏理论研究,其次,假面剧形式混杂且多变,难以对其进行概括。最清晰连贯的假面剧由本·琼森创作,我们很难避免以琼森式的假面剧为准则,将假面剧剧本视作假面剧的全部则更成问题。最近,在这一领域的文学研究,使我们明显意识到单凭文字来进行研究的局限。假面剧不只涉及文字剧本,甚至文字剧本都不是最主要的部分。假面剧场面宏大,有舞蹈,有音乐。假面剧的观众也同样非常特别,在宫廷里参加假面剧的王室成员,既是跳舞的演员,也是坐在台下的观众,创造了一种独特的景观。在这样的演出中,观众与演出剧目的互动是一种极其复杂的现象。

如果我们将贡布里希考虑在内,去找寻一个连贯的、广为接受的文艺复兴时期的图像理论,并找到它在假面剧中的作用,我们将一无所获。甚至在解释视觉元素与文字元素之间的关系时也没有什么帮助:文字描写很少超出服装和布景范围之外。诗人本·琼森与设计师伊尼戈·琼斯为假面剧中的分工负责问题发生过一场著名的争吵。关于此事我曾撰文详述,在此只简单谈一下要点:争论的关键实际上是两人都想负责创意[invention]。创意是指决定假面剧的主题。创意是修辞学术语,也用于诗歌,指创作诗歌的第一步,也是最难的部分。但伊尼戈·琼斯,这位深受意大利观念影响,把建筑视为一门自由学艺的新式建筑设计师,要求把创意工作由他负责,他同时还要求负责另一个更新潮更高级词汇,即design所涵盖的工作范围,design一词当时指理念,最高的心灵行动,任何结构都不过是最高的心灵行动的体现。像威廉·达文南特爵士与奥瑞安·汤森[Aurelian Townshend]这二位合作者都愿意让琼森决定他们假面剧的创意。乔治·查普曼[George Chapman]称他与琼斯的作品《中殿律师学院与林肯律师学院的纪念假面剧》[The Memorable Masque of the Middle Temple and Lincoln’s Inn]为“古老而真实的诗歌”,但他也表示,“创意和导演”都是琼斯。琼森的主张,至少在最开始比较谨慎。《许门剧》[Hymenaei](1606)剧本中有一段著名的论述,讨论了语言台词与视觉角色之间的关系:

这是一种高贵的天赋,我们能以两种方式理解事物,一种是以肉体触碰,短暂易逝;另一种是用灵魂感知,持久长存。所有的荣耀在观众眼中就如熄灭的火把。世间万物的身体都是短暂的,唯有灵魂长存。就是出自这样的考量,高贵的王子和伟大的人物在盛大的庆典中表演时,不是只追求华贵的装扮,还要力求以古代的知识丰富内心中的创意。他们虽只能在现今的台上朗诵过去的经典,但他们的心一直能感应到遥远古代的奥秘。或许有人会大声抱怨,所有艰深的知识都清晰体现在这些暂时画出的徽铭中,他们可以不用动脑,就可以照着图像理解,只是我不赞同这种想法。我很安心,这些胃口挑剔的人没有坐在我的餐桌上,而是在家享受自己的佳肴,他们会用虚浮的趣味装满自己的空盘:也许从地上拔几根来自意大利的杂草做成沙拉,他们会觉得吃起来比世界上最美味的佳肴更可口。17Works, vol.VII, p.209.

引文中讨论的核心身体-灵魂来自研究徽铭或是徽志的理论著作,在这些著作中身体-灵魂有明确的意义:身体是视觉图像,灵魂是与图像相伴的格言或传说。琼森说假面剧是一种徽志,只有在徽志中,图像是暂时的,文字是永恒的。灵魂一词也同样出现在诗歌论文中,等同于创意、虚构或寓言[invention,orfiction,orfable]。到目前为止,琼森的例子逐渐清晰,但是如果我们进一步追问他对角色的论述,则会变得更加复杂。18从这一点上讲,诗人和建筑设计师所作的叙述有很大的局限性。斯蒂芬·奥格尔[Stephen Orgel]注。诚然,在柏拉图的著作和受柏拉图著作影响的基督教术语中,灵魂是身体的理念,因此灵魂无疑优于身体;然而,阿奎那却常说,灵魂需要身体来达到其本质真正的完美——神将我们创造为身体与灵魂[body and soul]的结合。很少有徽志作家支持贡布里希文中的图像优于文字的论点,塔索甚至说,埃及的象形文字作为一种特别的图像文学,也许也配有解释的文字。19Dialoghi.vol. II, pp.1041-1042.文艺复兴时期关于心理学和知觉的论文在这一问题上存在分歧。一方面,说视觉在感觉官能中排名最前;另一方面,说演讲是理性[ratio/reason]的载体,是我们最高的才能。胡克认为,重要的公共活动应以“某种可见的仪式”作为记录,因为“演讲内容虽多,但很难深入人心,因为文字平常,难以调动人们的想象力”20Hooker, Richard.Laws. Book IV.i.3.Works. eds.John Keble, Clarendon Press,1888, vol.I, pp.418-419.,琼森自己在谈到绘画时说,“绘画深入人心,可以渗入内心深处的情感……有时远胜于言语与演说的力量。”21Jonson, Ben.“Timber or Discoveries.”line 1526.in Works. vol.VIII.不过菲奇诺[Ficino]的说法却非常明确:文字高于图像。22例 如:Ficino, Marsilio.Philebum Platonis, vol.I, pp.xi-xii.in Opera, ex officina Henric Petrinal, 1576, vol.II, pp.1217-1218;还可参阅Wind, Edgar.Pagan Mysteries in the Renaissance.Penguin Books, 1967, p.127.莎士比亚对“图像”“想像”“想像力”的使用则表明,在英格兰并不存在贡布里希所述的那种图像的普遍感觉。当然,我们对这些词在任何语言的词源都知之甚少,而且从一开始,甚至在古代谈论工艺品、再现、语言结构、心理活动时都会遇到令人困惑、容易混淆的同义词。例如这样一段话,“心灵的奇喻是事物的图像,而舌头则是这些图像的阐释者……”23“Timber or Discoveries.” line 2128.

对于伊丽莎白时代的人来说,关于名与实、再现与对象,甚至是姓名与人物之间的关系确实存在一个模棱两可的领域,且广为应用。显然有一些极端的例子:查普曼很可能认为他黑暗奇喻充满了神圣,而菲奇诺可能真的崇拜阿波罗,相信护身符。但我怀疑这样的例子是特殊情况,琼森认为假面剧能更简单地完成“揭示奥秘”的工作。因为在这一时期,如果名与实的关系不甚清楚,那么图像与图像代表的事物之间的关系也就不甚清楚:图像本身并无意义,它是代表[of]某种事物的图像。特别是对于假面剧中的演员和观众,介词(例如of)在我们辨认戏剧图像和表演图像时具有特殊的力量。

图14 《加斯帕尔·德·古兹曼(奥利瓦雷斯伯爵)肖像》,保罗·波切斯[P.Pontius]仿鲁本斯,雕刻画。

假面剧中的错觉问题十分复杂。让我们再看看《萨尔玛斯人的胜利》。伊尼戈·琼斯在如此醒目的真实布景下,精心布置象征形象,这难道不存在悖论吗?暴风雨、田园、城市景色显然成功营造了戏剧中的错觉,但它们的作用却与整个表演一样,具有象征或寓言意义,并非表现真实。他们的真实性在于其意义。实际上,这种特性是假面剧的基本性质。国王以这种方式,扮演了菲洛奇尼斯、秘密的智慧以及一位古代英雄。女王与她的侍女们身着军服,代表古代的女英雄与密涅瓦的礼物。但是每一位观众都知道他们“实际上”是谁,是知识赋予象征角色们意义。在最后的舞蹈后,男女英雄结束表演,他们将身份转为国王与王后。至此,戏剧的错觉终结,人们回到了现实。但假面剧还在继续,最后一首歌献给他们,将他们誉为典范与导师,歌颂他们将国家与社会治理和谐。错觉破灭了吗?难道我们不应该说,即便角色依旧可见,查理一世与亨利雅塔·玛利亚[Henrietta Maria]仍然身着古代英雄和亚马逊女战士的服装,但通过他们作为丈夫与妻子、真爱的化身、国王与王后的诸多身份,假面剧已经远远超越戏剧了吗?

在假面剧这种表演形式中,观众需要始终意识到角色后面的演员:要知道演国王的是真国王,他各种各样的模仿视为他真实身份的释义。他所扮演的角色都是真实的——如同他国王的身份那样真实——因为它们是社会中定义国王身份的方式。从某种意义上来说,每一个角色都是真实的,都是他某种抽象特质的拟人化形象。观众的参与至关重要。即使他们没有舞蹈,却也参与了这场表演。观众们的理解力让他们成为一个整体,而假面剧就像小型的徽铭,也能确定他们的身份,维护他们作为一个社会群体而存在,并保证他们的安全(即使在1640年)。

最后,让我们再次面对最困难的问题:这样的图像,这样的伪装,给那些使用它们的人带来了什么?假面剧经常被现代批评家描述为模仿魔法的行为,如同一种召唤仪式。在我看来这完全是误解。我把古典古代形式的设想作为一般案例,再次将鲁本斯作为具体例子讨论。

这是鲁本斯为西班牙大臣奥利瓦雷斯爵士[Count Olivares](图14)制作的线刻版画肖像。这位政界领袖下方有密涅瓦(长矛、盾牌、猫头鹰)和赫拉克勒斯(棍棒和狮子皮)的属像。以下是奥利瓦雷斯写给鲁本斯的信,可见他知晓这个女神与英雄属像的含义:

关于画中的象征形象,我想和您说,我已摆脱了世俗和个人的烦恼,比以往任何时候都能更好地处理委托给我的公共事务。愿神能赐予我处理这些事务的智慧和力量,我会珍惜这幅珍贵的肖像,画中的寓言多半不假。24Ruelens, Charles and Max Rooses.Correspondence de Rubens et Documents Epistolares.Anvers, Veuve de Backer, 1887-1909,vol.III, p.454.

这幅肖像画中的象征形象是否有更多的意义,而不仅是代表抽象观念的传统符号?赫拉克勒斯和密涅瓦的形象仅仅是一条被译解或弃用的线索,而保留下来的对政治家的赞美或誓言?我在徽志上读到了更多的东西。鲁本斯在自己安特卫普的房子里放置了一组类似的神像,是艺术家征服世界的一个实在标志:门廊顶部是墨丘利与密涅瓦的形象,这两个徽志形象在鲁本斯所有作品中反复出现。除了代表雄辩和智慧之外,这些形象还表达了什么?它们是如何比“外交胜于战争”这句格言更具意味的呢?

我们可以从简单的事情开始说起。鲁本斯为了使他的家更具特色,选择了两座古典雕像。他一直是古物收藏家,希望自己的房子能以北方的风格效仿古典古代。我们能从外在的信息中看出他的身份:收藏家、富有的古物爱好者,外交家。这是一位非同凡响的画家,一位让世界接纳弗兰德斯文艺复兴的画家。

鲁本斯远不只是一位收藏家,他还是一名学者,在琼森看来,他是一名古典主义者。琼森和鲁本斯都吸取了文艺复兴时期人文主义者学术研究的重要精神:古代世界是作为一个实体而存在的,是一个独立的、遥远的、自治的文化领域,而不仅仅是抽象的历史文化片段。在当时,这种对于往昔的态度比较新颖。鲁本斯的热切愿望是把握与复兴往昔,通过重新发掘与不懈努力,成为一名正统的传承人。琼森与鲁本斯有着一样的愿望,他希望古代罗马的图景能在伦敦再现,在英格兰重新扮演一位罗马诗人的角色。我们很难感受这种试图重现过去的力量,感受这种热情与这种深信不疑的努力。琼森想在芬彻奇拱门[Fenchurch arch]上重现历史上最著名学者笔下的保护神形象,而非再现魔法或是寓言中的保护神。琼森撰写的神话著作也是一样:其它事物都是虚构的,但是他作为文艺复兴古典学者,对古物的态度是利用而非伪造。古典世界中最珍贵的古代文化,是真实的、可恢复的,所以必须复兴。奥利瓦雷斯公爵肖像中的赫拉克勒斯和密涅瓦就来自古典文化,他们身上承载了历史的重量和对历史的想象,不是解开寓言的简单标志,鲁本斯在奥利瓦雷斯肖像旁画上这两个来自古代的形象,是想让这来自古代的力量告诫和鼓励这位现代政治家,鲁本斯安特卫普府邸大门上的墨丘利与密涅瓦用意也是如此。墨丘利与密涅瓦雕像不是简单的符号,他们是复原的优雅、庄严的古代雕像,更是在鲁本斯理想中,过去神圣的古代世界力量外化显现的雕像。鲁本斯将这两尊雕像立于拱门之上,不是表达寓言或相信雕像有某种魔力,而是一种宣言,鲁本斯向世间宣告他是一个艺术家,也宣告了艺术家在世上的地位。墨丘利与密涅瓦是古代世界神圣力量的拟人形象,也是鲁本斯为自己塑造的形象。

本文译自Gordon, Donald.The Renaissance Imagination: Essays and Lectures.University of California Press, 1975, pp.3–23。