不同年龄居民新冠肺炎风险感知与应对行为

2021-05-28尚志海陈欣瑶盘雨薇廖丽姗蔡依淳

尚志海,莫 骞,陈欣瑶,盘雨薇,廖丽姗,蔡依淳

(岭南师范学院 地理科学学院,广东 湛江 524048)

2019年12月以来,新型冠状病毒肺炎(以下简称新冠肺炎)疫情席卷全球,截至北京时间2021年2月27日22时,全球新冠肺炎累计确诊病例超过11 307万例,累计死亡病例超251万例[1]。目前新冠肺炎研究主要集中在病毒病因、预防、诊断、治疗及风险传播等方面[2-3]。新冠肺炎疫情不仅会造成人员直接死亡,还对公众心理有很大的影响,而公众风险感知与应对行为反过来又会对疫情发展产生巨大影响。对公众疫情风险感知与应对行为进行研究,有利于政府构建风险沟通机制,以完善突发公共卫生事件应急管理。

关于人感染病毒的疫情风险感知研究,主要分为风险感知特征和风险感知影响因素两个方面。在风险感知特征方面,时勘等[4]对SARS期间我国17个城市4 231名市民的风险感知特征及心理行为进行了研究。李希光等[5]研究发现在新冠肺炎疫情爆发初期,公众风险感知存在差异。章燕等[6]认为疫情严重程度不同地域的公众对风险感知存在显著差异。许明星等[7-8]指出公众对新冠肺炎疫情的风险感知存在“心理台风眼效应”。在风险感知影响因素方面,LIU等[9]指出风险感知的影响因素主要包括个体特征和焦虑情绪。孙俐丽等[10]认为信息源和信息内容是公众疫情风险感知的原因型因素。闫岩等[11]研究了信息获取对个人层面和社会层面疫情风险感知的影响。张放等[12]分析了疫情心理时空距离对公众风险感知的影响,认为时间距离的缩短会导致公众情绪变得更加负面。综上所述,导致公众风险感知差异的因素还有待探讨,只有将多种维度因素通过理论框架结合起来,才能形成一个整体性的研究体系。

随着疫情的扩散,越来越多的社会问题开始衍生,其中包括风险感知与疫情风险偏差的问题,这种偏差是导致公众不合理行为的主要原因[13]。LIBERMAN等[14]认为风险感知的偏差大小取决于建构主体与客体之间的心理距离,是人对某事物接近或远离参照点时产生的一种主观经验,并指出心理距离包括时间距离、空间距离、社会距离和概率距离4个维度[15]。佘升翔等[16]研究了心理距离对环境风险感知的影响。尚志海[17-18]探讨了心理距离对灾害风险感知的影响。心理距离理论为风险感知研究提供了一个新视角,但目前心理距离研究未涵盖所有风险感知维度,尤其是时空距离之外的其他心理距离研究还处于薄弱阶段。

笔者在现有研究的基础上,扩展心理距离维度,通过问卷调查和数理统计方法,对新冠肺炎疫情中不同年龄居民的风险感知及应对行为差异进行初步探讨,以期为政府部门针对不同年龄居民的心理疏导、宣传教育及防控措施的分类管理提供依据。

1 数据来源与研究方法

截至2020年2月16日24时,全国累计报告感染新冠肺炎患者70 548人,其中,广东省1 322人,为感染人数全国排名第二的省份,广东省疫情不容乐观。在我国新冠肺炎疫情防控阶段,存在一个关键时间转折点,即2020年1月20号,在此之后全国新增确诊病例迅速增加,我国果断采取封城措施阻断病毒传播,这之后的一个月成为群众对疫情风险感知最强的阶段。在此背景下,笔者于2020年2月10日通过网络问卷调查方式获取数据,问卷内容涉及到风险感知5个维度的心理距离,分别为新冠肺炎疫情发生频率的概率距离、与新冠肺炎疫情信息传播有关的信息距离、与新冠肺炎疫情消息可信度有关的信任距离、居民在新冠肺炎疫情中表现出的情绪距离和涉及居民自身利益的利益距离。

此次调查共收集有效问卷1 623份,采用SPSS 软件对量表进行信度和效度分析,结果显示量表的Cronbach′sα系数为0.749,表明量表内部一致性良好,问卷信度较好;量表的KMO值为0.931,高于0.9,且接近于1,说明变量间的相关性较强,结构效度良好;Bartlett球形检验的显著性概率为0.000,再次表明该量表适合进行因子分析。

2 居民在心理距离感知上的异同

人们对新冠肺炎疫情风险的感知程度之所以不同,是因为个体对疫情风险信息的心理距离不同[19]。笔者将通过概率距离、信息距离、信任距离、情绪距离、利益距离5个方面分析不同年龄居民对新冠病毒疫情的风险感知。其中,概率距离、信息距离、利益距离采用李克特量表来衡量;信任距离以公众对政府部门和专家学者等的信任比例来衡量;情绪距离以恐惧、悲伤、焦虑、紧张、平静5个程度来分析。因此,除信任距离外,其余4个距离的选项均是由近向远呈五级过渡,并分别赋值1到5,中间值为3。若居民心理距离的均值小于中间值,则说明居民的心理距离较近,对新冠肺炎疫情的风险感知较大,反之则较小。

2.1 概率距离

概率距离是指个体感知到的新冠肺炎疫情发生可能性的大小[20]。若个体感知新冠肺炎疫情发生的可能性越小,则个体越不会重视疫情,从而影响其应对行为。问卷在概率距离方面设置的题项为“在没有疑似和确诊感染之前,您认为您被新冠肺炎感染的可能性为多少”。统计结果显示,4个年龄段居民选择“可能性非常大”和“可能性大”的比例均少于15%,选择“可能性非常小”的比例均超过其他选项,且18岁以下和45岁及以上居民选择“可能性非常小”的比例均为45%左右。不同年龄居民对新冠肺炎疫情感知的概率距离均值都大于3,概率距离由大到小的排序为:18岁以下(4.02)>45岁及以上(3.99)>18~29岁(3.85)>30~44岁(3.76),可以看出18岁以下居民的概率距离均值最高,且不同年龄居民感知的概率距离都比较大,即居民普遍认为个人被新冠肺炎感染的风险较小。

2.2 信息距离

信息传播的及时性、通畅性会影响信息距离的远近,这就要求新冠肺炎疫情信息尽量赶在“小道消息”和虚假信息之前发布。无知者无畏,如果居民对新冠肺炎及其影响一无所知,那么其在心理上感知到疫情风险就会非常远。问卷在信息距离方面设置的题项为“您认为官方提供的新冠肺炎疫情信息是否及时”及“您认为官方提供的信息渠道是否通畅”。统计结果显示,不同年龄居民对信息及时性和通畅性的看法差距不大,均有75%以上的居民认为信息是及时和畅通的,仅有少数居民认为信息不及时和不畅通,其占比均不超过5%。不同年龄居民对疫情感知的信息距离均值都在2左右,由大到小的排序为:18~29岁(2.09)>30~44岁(2.05)> 18岁以下(1.98)>45岁及以上(1.96)。不同年龄居民信息距离整体差异不大,说明居民的信息距离都比较近,对新冠肺炎疫情信息都能及时收到,对新冠肺炎疫情的发生和影响都有了解,各个年龄阶段信息距离较一致。

2.3 信任距离

不同渠道的信息获得居民认可程度不同,因此会引起信任距离差异[21]。问卷在信任距离方面设置的题项为“在抗击疫情的过程中,您最信任是以下哪两个”。笔者将新冠肺炎疫情信任对象分为政府部门、大众传媒、专家学者、亲人朋友、知情人士。统计结果显示,不同年龄居民的信任对象较为一致,主要以政府部门、专家学者为主。不同年龄居民认为政府部门最值得信任的比例均在85%左右,对专家学者的信任比例均在70%左右,居民对政府部门的信任度均高于对专家学者的信任度。由于政府部门和专家学者的官方解释更严谨、更权威,因此来自政府部门或专家学者的信息也就更让人信服。此外,虽然不同年龄居民对新冠肺炎疫情风险的感知不一样,但信任距离差别很小。

2.4 情绪距离

情绪是居民态度和风险感知的关键性解释因子[22]。情绪距离的心理原点为“恐惧”,离恐惧的情绪越远,居民感知到的风险就越小。问卷在情绪距离方面设置的题项为“新冠肺炎疫情发生以来,您的情绪主要表现为”。根据居民对新冠肺炎疫情的感知程度,问卷设置5种情绪表现:恐惧、悲伤、焦虑、紧张、平静。统计结果显示,从疫情发生以来,不论是哪个年龄段的广东居民,都是以平静情绪为主,而恐惧和悲伤情绪所占比例均较低,在15%以下。其中,45岁及以上居民中有49%的情绪是平静,在4类居民中比例最高;18岁以下居民情绪表现为平静的比例为44%,占比为第二高;30~44岁居民情绪表现为平静的比例为 34%,占比最低,而其情绪表现为焦虑的比例最大,占比为 30%。

不同年龄居民的情绪距离均值都大于3,由大到小的排序为:45岁及以上(3.97)>18岁以下(3.85)>18~29岁(3.78)>30~44岁(3.70),说明不同年龄居民的情绪距离较远,对新冠肺炎疫情的风险感知较弱,尤其是45岁及以上居民表现得最为平静。总体来说,新冠肺炎疫情当前,大部分人情绪以“平静”为主,这可能是因为“非典”的胜利给大多数广东居民已经打下一针“情绪免疫剂”,故在面对新冠肺炎疫情时,人们的恐慌或焦虑情绪大幅降低;同时,国家疫情防治组织有力,使居民情绪也得到安抚,故居民对国家的信任是此次疫情居民情绪平静的关键。

2.5 利益距离

利益距离是将本人利益作为参照点,个人的工作生活受新冠肺炎疫情的影响越大,则利益距离越近,居民对新冠肺炎的风险感知越大。统计结果显示,无论是哪个年龄段的居民,皆表示新冠肺炎疫情对其工作生活影响较大。其中,18~29岁居民表示疫情“影响非常大”和“影响大”的比例最高,占比为66%,因此利益距离最近;18岁以下居民认为疫情“影响非常大”和“影响大”的比例次之,占比为59%;30~44居民表示疫情“影响非常大”和“影响大”的比例在各年龄阶段中最低,占比为43%;而45岁及以上居民表示疫情“影响小”和“影响非常小”的比例在各年龄阶段中最高,占比为19%。

不同年龄居民的利益距离均值均小于3,由大到小的排序为:30~44岁(2.53)>45岁及以上(2.49)>18岁以下(2.28)>18~29岁(2.16)。30~44岁居民均值最高,18~29岁居民均值最小,说明18~29岁居民利益距离较其他年龄阶段较近,认为新冠肺炎疫情对个人利益影响最大,对新冠肺炎疫情的重视程度也最高。

综上所述,通过分析不同年龄居民在心理距离上的差异,发现不同年龄居民在信息距离、信任距离感知上差异较小;而在概率距离、情绪距离、利益距离方面,不同年龄居民存在着明显差异。

3 居民在疫情应对行为上的异同

为了更好地比较不同年龄居民在疫情应对行为上的异同,将从居民个人防疫行为和对社会防疫行动的态度两个方面进行探讨。在居民个人防疫行为中,以5个使用频率较高的防疫行为为题进行统计分析,用是、否作为选项,分别赋值为1、0。在居民对社会防疫行为的态度方面,根据居民认同程度分别赋值1到5并绘制成量表。其中,1表示非常不认可,5表示非常认可,数值越高认可度越高,中间值为3,当居民态度均值小于中间值,则说明居民对此行动认可程度高。

3.1 居民的主要个人防疫行为异同

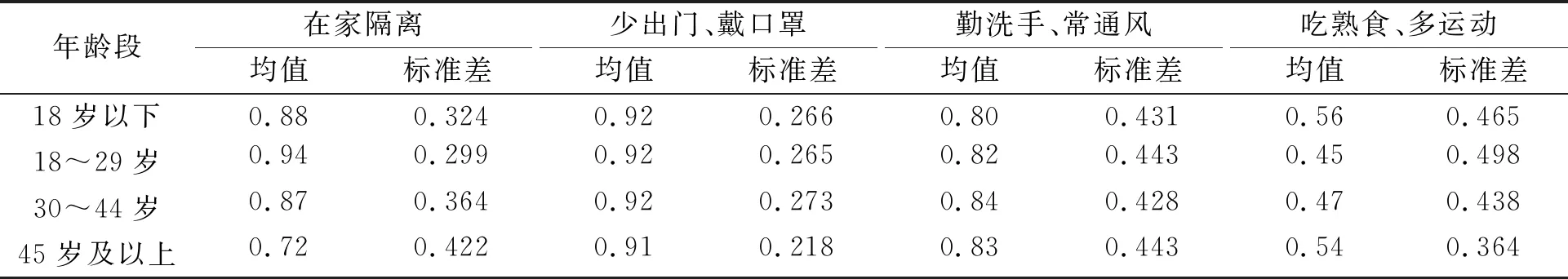

不同年龄居民的个人防疫行为如表1所示,可以看出不同年龄的个人疫情防护行为主要包括“在家隔离”“少出门、戴口罩”“勤洗手、常通风”3种方法,其中以“少出门、戴口罩”最多,且不同年龄居民具有一致性;但45岁及以上的居民“在家隔离”的均值最低,为0.72,其他年龄的居民均值均在0.85以上;“勤洗手、常通风”在不同年龄居民中具有一致性,均值均在0.80以上。这说明不同年龄居民对于个人防护措施均有积极行动,这与政府、媒体对疫情防控的宣传措施密不可分,加强了不同年龄居民对新冠肺炎疫情的防控。对于“吃熟食、多运动”这一行为,18岁以下、45岁及以上的居民均值都稍高于0.50,而18~29岁、30~44岁的居民均值都稍低于0.50,这说明18岁以下、45岁及以上的居民对吃熟食、加强身体免疫力等行动要比18~29岁、30~44岁居民更积极。总体来说,除了“在家隔离”外,不同年龄居民个人防疫行为方面差异性较小。

表1 不同年龄居民的个人防疫行为

3.2 居民对社会防疫行为的态度异同

3.2.1 居民对社区疫情防治措施认可度

社区疫情防治措施包括“封闭管理、外人禁入”和“挖断道路、中断交通”,居民对社区疫情防治措施认可度如表2所示。由表2可以看出,一方面,不同年龄居民对采取“封闭管理、外人禁入”措施的认可度均值都大于4.00,说明居民认为该措施是有必要的,但存在细微差别。其中,30~44岁居民的认可度均值最大,为4.52;45岁及以上居民的认可度均值次之,为4.39,说明30岁及以上的居民对于“封闭管理、外人禁入”措施的认可度比30岁以下居民更高,更认为有必要。另一方面,“挖断道路、中断交通”措施实为应对新冠肺炎疫情防控过激的表现,不同年龄居民对采取“挖断道路、中断交通”措施的认可度均值都小于3.00,说明居民普遍不认可这种措施;此外,与30岁及以上居民相比,30岁以下居民均值更大,说明其对该措施的认可度更高一些。

表2 居民对社区疫情防治措施认可度

3.2.2 居民对网上教学或办公的认可度

居民对网上教学或办公的认可度如表3所示,可以看出不同年龄居民对网上教学或办公的认可度均值都大于3.00,说明居民普遍对“网上教学或办公”措施是认可的,但也有细微差异。其中,18岁以下居民的认可度均值为3.88,明显低于其他年龄段居民,说明18岁以下居民对“网上教学或办公”认可度最低。18岁以下的居民以中小学生为主,中小学生对于网上教学配合程度较一般,且有少数居民处于消极或者十分消极的态度。18岁及以上居民的认可度均值相差不大,均在4.10左右,说明其对“网上教学或办公”的配合程度较高。18岁及以上居民多为固定职业居民,且年龄越大者越可能养育子女,面临的不仅是儿女学业的监督责任,还有个人的工作责任,因此其面对新冠肺炎疫情带来的利益风险感知较大,更积极地配合学校或单位采取“网上教学或办公”的行动。

表3 居民对网上教学或办公的认可度

4 居民心理距离对社会防疫行为态度的影响

为了更好地探究不同年龄居民在概率距离、情绪距离、利益距离上的差异,并考察这些差异是否会对社会防疫行为态度产生影响,笔者将运用Pearson分析它们之间的关系。

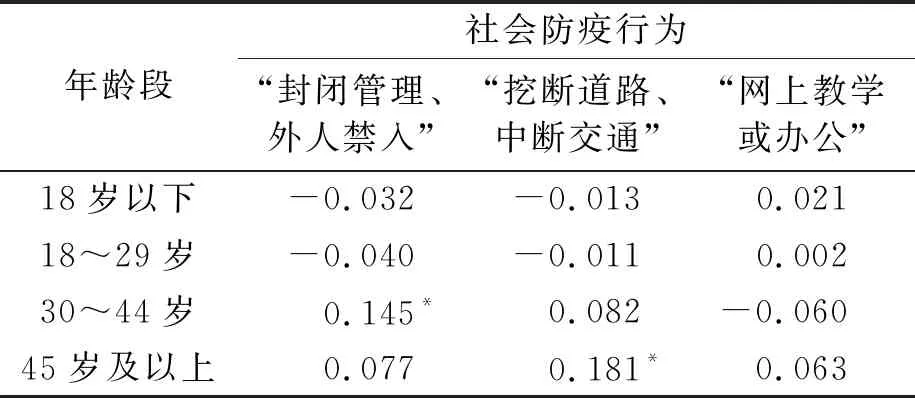

4.1 概率距离与社会防疫行为

不同年龄居民的概率距离与社会防疫行为的相关性如表4所示,可以看出在不同年龄居民概率距离与“封闭管理、外人禁入”措施认可度的相关性检验中,仅有30~44岁的居民通过了显著性检验,但是对应Pearson相关系数为0.145,两者相关性较低。在不同年龄居民概率距离与“挖断道路、中断交通”措施认可度的相关性检验中,仅有45岁及以上居民通过了显著性检验,但其对应Pearson相关系数为0.181,表明两者相关性较低。在不同年龄居民的概率距离与“网上教学或办公”措施认可度的相关性检验中,各年龄段居民均未通过显著性检验。

因此,虽然概率距离影响着居民对新冠肺炎疫情的风险感知,但是概率距离与社会防疫行为的关系较小。由于不同年龄居民概率距离都比较大,认为个人被新冠肺炎感染的风险较小,从而居民概率距离对社会防疫行为的影响不大。

表4 不同年龄居民的概率距离与社会防疫行为的相关性

4.2 情绪距离与社会防疫行为

不同年龄居民的情绪距离与社会防疫行为的相关性如表5所示,可以看出在不同年龄居民情绪距离与“封闭管理、外人禁入”措施认可度的相关性检验中, 18岁以下、18~29岁、45岁及以上居民通过了显著性检验,对应的Pearson相关系数分别为-0.139、0.141、0.188,可见不同年龄居民情绪距离与“封闭管理、外人禁入” 措施认可度的相关性极弱。

表5 不同年龄居民的情绪距离与社会防疫行为的相关性

在不同年龄居民情绪距离与“挖断道路、中断交通”措施认可度的相关性检验中,18岁以下、18~29岁、30~44岁、45岁及以上4类居民均通过了显著性检验,对应的Pearson相关系数分别为-0.411、-0.604、0.576、0.637,这说明18岁以下、18~29岁、30~44岁、45岁及以上居民情绪距离与“挖断道路、中断交通”措施认可度分别呈现中等程度负相关、强负相关、中等程度的正相关和强正相关关系。在情绪距离的影响下,30岁以下居民情绪距离越近,对采取“挖断道路、中断交通”等措施来防疫的认可度越高;而30岁及以上居民呈现相反的情况。

在不同年龄居民情绪距离与采取“网上教学或办公”措施认可度的相关性检验中,仅18~29岁、45岁及以上居民通过了显著性检验,对应的Pearson相关系数分别为0.056、0.331,可见45岁及以上居民情绪距离与采取“网上教学或办公”措施认可度呈弱相关关系。

4.3 利益距离与社会防疫行为

不同年龄居民的利益距离与社会防疫行为的相关性如表6所示,可以看出在不同年龄居民利益距离与“封闭管理、外人禁入”措施认可度的相关性检验中,仅18岁以下、18~29岁居民通过显著性检验,对应的Pearson相关系数分别为0.093、0.092。在不同年龄居民利益距离与“挖断道路、中断交通”措施认可度的相关性检验中,仅45岁及以上居民通过显著性检验,对应的Pearson相关系数为0.172。因此,不同年龄居民的利益距离与“封闭管理、外人禁入”和“挖断道路、中断交通”措施认可度的相关性极弱。

表6 不同年龄居民的利益距离与社会防疫行为的相关性

在不同年龄居民利益距离与“网上教学或办公”措施认可度的相关性检验中,18岁以下、18~29岁、30~44岁居民通过了显著性检验,对应的Pearson相关系数分别为-0.431、-0.510、-0.535,可见45岁以下居民利益距离与“网上教学或办公”措施认可度呈中等程度负相关。在利益距离的影响下,45岁以下居民感知到的利益距离越近,越认可采用“网上教学或办公”方式来弥补疫情对个人工作学习的影响。18岁以下、18~29岁居民主要是学生和创业青年,30~44岁居民主要为在职职工,这些居民对网上教学或办公需求较强,采取“网上教学或办公”措施有利于45岁以下居民的学习和工作。

5 结论

以广东省不同年龄无感染居民为例,分析其对新冠肺炎疫情的心理距离感知及应对行为,得到以下结论:

(1)不同年龄居民在信息距离、信任距离上具有明显的一致性,感知到的信息距离、信任距离较近,新冠肺炎疫情信息可以及时通畅地传递给居民,且居民普遍对政府和专家信任度高。

(2)在概率距离、情绪距离、利益距离方面,不同年龄居民均有一定差异:45岁及以上和18岁以下居民的情绪距离和概率距离均较远,表现为认为受感染的可能性小,情绪更为平静;在利益距离方面,18~29岁和18岁以下居民利益距离较近,认为疫情对其工作生活影响大。

(3)在居民个人防疫行为方面,不同年龄居民主要采取“在家隔离”“少出门、戴口罩”“勤洗手、常通风”3种方法,且3种方法间的差异性小;在居民对社会防疫行为认可度方面,30岁以上人群更认可封闭管理,18岁以下居民对“网上教学或办公”的认可度更低。

(4)在居民与社会防疫行为认可度相关性方面,风险感知的概率距离与社会防疫行为的相关性小;不同年龄居民的情绪距离与“挖断道路、中断交通”措施认可度的相关性较大;45岁以下居民的利益距离与“网上教学或办公”措施认可度呈现中等程度的负相相关关系。

(5)目前,全国新冠肺炎疫情防控进入常态化阶段,但是从各地散发的感染案例来看,中老年人尤其是老年人对新冠肺炎疫情扩散蔓延的严峻形势和严重后果认识仍然不足,认为自己受感染的可能性小,与年轻人相比在应对行为上不够积极。有学者认为,老年人会不自觉地选择性忘记消极信息[23],这可能会导致老年人倾向于不重视疫情,在面对疫情时情绪上过于淡定,认为自己被感染的可能性小,因此未来需进一步加强老年人等新冠肺炎重点人群及脆弱群体疫情防控工作,通过各种途径提升脆弱群体的疫情风险感知。