“一带一路”沿线东南亚国家留学生中国文化认同与跨文化交际能力实证研究

2021-05-27段文婕李秀梅

段文婕,黄 琛,李秀梅,龙 微

(1.西南林业大学 对外合作交流处,云南 昆明 650224;2.西南林业大学 外国语学院,云南 昆明 650224; 3.云南省教育厅 对外交流与合作处,云南 昆明 650223)

中国“一带一路”倡议惠及的沿线国家数量众多,包括东帝汶、菲律宾、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、文莱、印度尼西亚、越南和新加坡在内的11个东南亚国家,这些国家不仅是中国开展贸易合作的主要区域,也是中国文化与世界多元文化沟通交流的重要区域。教育部2018年公布的来华留学生统计数据显示,留学生数量按国别排序的前15名中,东南亚国家占5个,分别为泰国(排名2)、印度尼西亚(排名4)、老挝(排名7)、越南(排名8)、马来西亚(排名15),东南亚留学生是加强中国与东南亚各国文化交流的独特资源。《来华留学生高等教育质量规范(试行)》明确提出来华留学生应熟悉中国文化基本知识,理解中国社会主流价值观,具备包容、认知和适应文化多样性的意识、知识、态度和技能。[1]

一、研究回顾及假设

全球化为大规模流动的人口构建和获得的文化身份提供契机,文化认同成为跨文化交际研究的重要课题之一。文化认同(Culture Identity)理论由美国精神分析学家埃里克松提出,莫妮卡·雪莉将其定义为来自不同文化群体对本文化以及与其他文化关系的评估和判断[2]。是人类对于文化的倾向性共识与认可。[3]曼纽尔·卡斯特提出认同可归纳为文化认同、社会认同、自我认同三大类。[4]留学生作为全球化人口流动的重要群体,既是第二语言学习者,也是第二文化的体验者和跨文化交际者,当母语文化和第二文化相遇时,提高留学生第二文化认同,并能够在两种文化的比较中提高跨文化意识和交际能力具有重要意义。申莉认为跨文化交际就是文化认同问题,是对第二文化的认同,学习者只有在语言传播过程中实现母语文化与第二文化双重文化认同才可以无障碍交流。[5]对留学生来说,提高对中国文化的认同,能为在中国顺利进行跨文化交际活动打下良好基础。

关于文化认同内容的研究,学界成果丰硕。从文化分类的角度来看,跨文化交际领域使用最多的,且与跨文化交际密切相关的概念是客观文化与主观文化,主导文化与亚文化。[6]斯图尔特与贝内特认为主观文化是指文化的心理特征,包括价值观及思维方式,其中价值观在诸多文化要素中对跨文化交际影响最大;客观文化是指文化的社会制度及人工制品。[7]魏研军等对美国华裔的研究发现价值观认同更为缓慢,学习者在融入当地主流文化的同时,却始终固守自己本土文化的价值观念。[8]爱德华·霍尔运用冰山理论指出文化中只有很少一部分是显性的,大部分文化都是隐性的。[9]目前学界从主观文化和客观文化两个层面出发构建文化认同模型,并与跨文化交际能力关联的实证研究鲜见。除此,作为跨文化交际能力研究对象的留学生多来源于与中国文化差别较大的欧美国家。鉴于此,本研究将从隐性文化和显性文化,即从主观文化和客观文化两方面开展,以东南亚留学生为研究对象,从价值观层面研究主观文化认同、从文化符号层面研究客观文化认同,探讨影响留学生文化认同的因素、文化认同与留学生背景的相关性以及文化认同与跨文化交际能力之间的关系。力图解决以下两个研究问题和假设:(1)留学生性别、年龄、学习汉语的时间与文化认同程度是否显著相关?假设年龄越大、学习汉语时间越长的女性留学生,对中国文化认同的程度越高。(2)留学生对文化认同的程度如何影响跨文化交际能力?假设留学生对文化认同与跨文化交际能力正相关。

二、研究方法

(一)量表编制

问卷编制的理论基础是将跨文化交际能力视为第二语言教学的主要目的(Byram和Kramsch),将文化认同分为主观文化与客观文化认同两个层面,分析影响留学生文化认同的因素、文化认同与留学生背景的相关性以及文化认同与跨文化交际能力之间的关系。从学习者背景、价值观和文化符号认同、跨文化能力三个维度构建模型,问卷分为三部分,22个题项,均为选择题,选项采用五度量表的形式,设置为非常同意(喜欢)、同意(喜欢)、一般(一般)、不同意(不喜欢)、完全不同意(完全不喜欢)。第一部分学习者背景包括性别、年龄、国籍、学习汉语的时间;第二部为中国社会价值观(主观文化)和中国文化符号(客观文化)调查,价值观认同共1题,10个分项,文化符号认同共1题,9个分项;第三部分跨文化能力调查参考Arasaratnam的跨文化交际能力量表(Intercultural Communication Competence Scale, ICCS)[10],主要测量留学生应对文化多样性的态度和能力,共15题。

(二)研究对象

自2019年起,课题组采用线上线下结合的调查方式,对中国境内14个城市11个东南亚国家的159名留学生进行问卷调查,得到150份有效问卷,回收率94%。有效问卷全部来自东南亚11国,被调查者人数前三位是泰国(30.7%),新加坡(14.7%)和柬埔寨(13.3%)。被调查者中男性46人(30.7%),女性104人(69.3%);年龄段最多的是20~30岁(62.0%);学汉语时间主要在2~4年(48.0%)和5~8年(20.7%)(见表1)。

表1 学习者背景统计

三、结果分析

针对东南亚留学生,研究采用定量的方法,使用SPSS26和Amos24,对留学生年龄、性别、学习汉语时间等因素就中国社会价值观认同和中国文化符号认同进行分析,说明不同因素对中国文化认同的影响程度;并将跨文化交际能力量表分为认知、情感和行为3个因变量,分析文化认同与跨文化交际能力之间的相关性与差异性,从而说明文化认同与跨文化交际能力的关系。

(一)问卷有效性

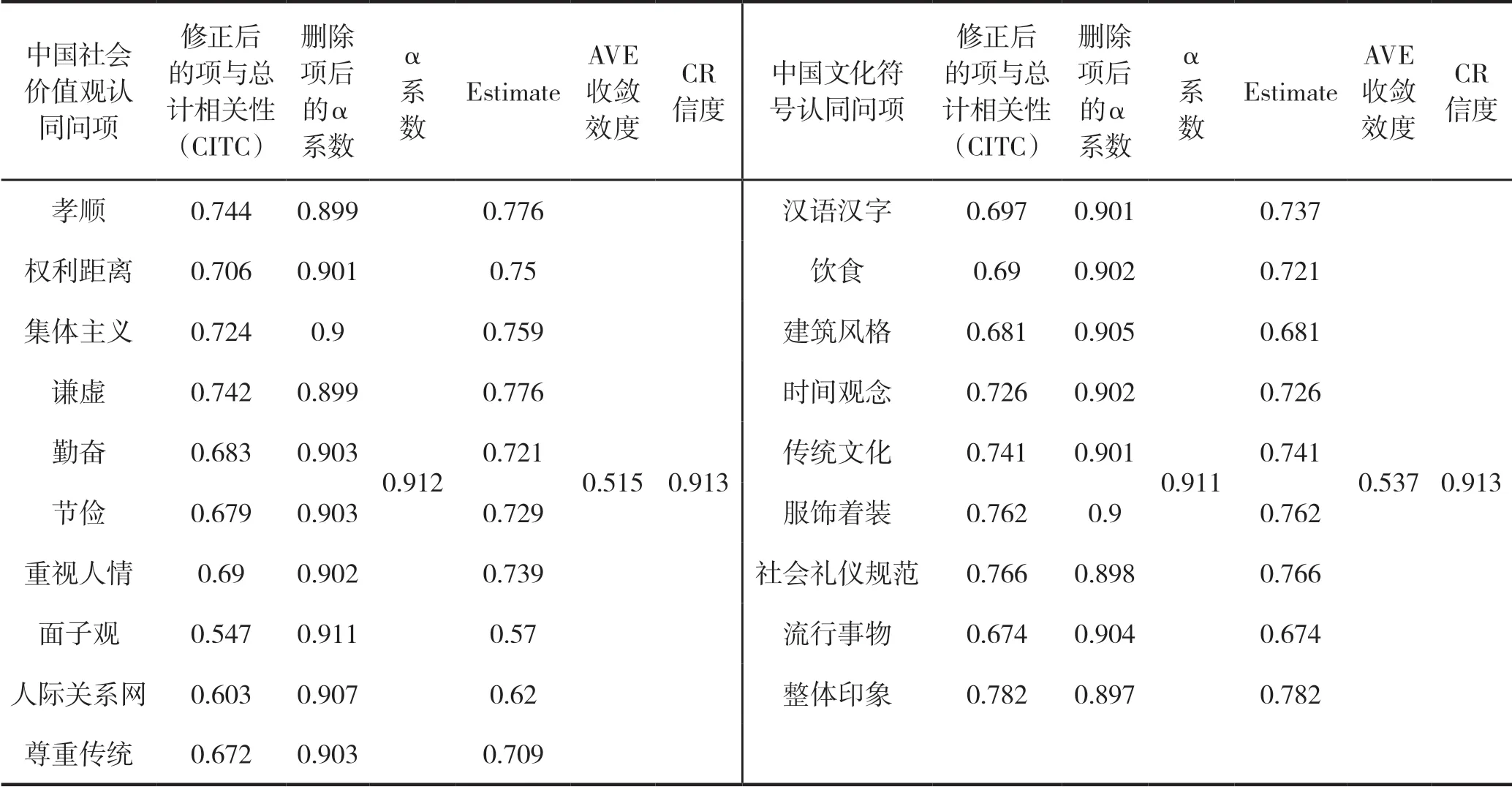

中国社会价值观认同和中国文化符号认同问卷因子分析结果显示克朗巴哈系数(α系数)分别是0.912和0.911,每个变量测量项的CITC值满足要求,删除每个测量项后系数没有明显增大,可认为问卷信度水平较好;跨文化交际能力问卷的克朗巴哈系数是0.77,信度较高但不够理想。[11]196测量结构效度时,问卷三个部分的卡方值自由度比值为1.745,小于3,适配理想;RMSEA为0.071,小于0.08,结构效度较好;各变量因子载荷均大于0.5,指标理想;各变量的AVE在0.4以上,收敛效度可接受;CR均大于0.7,聚合效度较好。

跨文化交际能力问卷通过因子分析,15个测量项可分成3个因变量,分别为认知、情感、行为。从认知层面,测量交际者能够区分不同概念并能运用到与人建立联系,解读行为的能力;从情感层面,测量交际者情感联系的能力;从行为层面,测量交际者互动、调整和与人建立友谊的能力。[11]196此分法使得每个因变量的AVE收敛效度和CR信度都达到较好的水平(见表2和表3)。

表2 中国社会价值观认同和中国文化符号认同问卷有效性分析

表3 跨文化交际能力问卷有效性分析

(二)中国文化认同描述性统计及原因分析

1.中国社会价值观描述性统计

中国社会价值观问卷量表从Michael Harris Bond “中国文化调查小组”概括出的40项中国价值观中抽取7项,与3项留学生普遍认为能够代表中国人态度和思维的价值观进行改编形成10项量表。分别为孝顺、权利距离大、集体主义观念、谦虚、勤奋、节俭、重视人情、面子观、人际关系网、尊重传统。描述性统计显示留学生对孝顺(4.18±0.852),尊重传统(4.18±0.844),勤奋(4.13±0.841),重视人情(4.11±0.863),面子观(4.01±0.909)等具有代表性的中国文化价值观认同程度较高;对人际关系网(3.99±0.897),权利距离大(3.95±0.965),集体主义(3.92±0.848),节俭(3.91±0.885)的认同程度相对较低,对谦虚(3.89±0.942)的认同度最低(见表4)。食、建筑风格、时间观念、传统文化、服饰、社会礼仪规范、中国的流行事物、对中国的整体印象。其中传统文化包括书法、音乐、绘画、民间艺术、丝绸、茶叶、功夫、瓷器、中医、宗教信仰。描述性统计显示东南亚留学生对中国的整体印象(4.29±0.799),饮食(4.28±0.891),汉语汉字(4.25±0.732)和建筑风格(4.25±0.707),传统文化(4.19±0.862),流行事物(4.19±0.745)的认同度较高;对中国人的服饰着装(4.17±0.781),社会礼仪规范(4.1±0.88)的认同程度较低;对中国人的时间观念(4.05±0.877)认同程度最低(见表5)。

表4 中国社会价值观认同描述性统计

表5 中国文化符号认同描述性统计

2. 中国文化符号认同描述性统计

中国文化符号量表的9个分项包括汉语汉字、饮

3.影响东南亚留学生文化认同的因素

由于文化差异的深刻影响,第二文化认同常常与自己的本族文化认同发生冲突,构建第二文化认同的难度常常很大。[12]然而从描述性统计结果(值域1~5)来看,东南亚留学生总体对中国文化的认同程度较高(均值≥3.89)。分析影响东南亚留学生文化认同的因素,可归纳为:(1)地理环境影响。地理环境无论从生产和生活方式还是思想和行为模式,都对生活在这一地区的民族文化形成产生重要影响。东南亚地区大致由中南半岛和马来群岛构成,地理环境复杂。由于地理位置的破碎,整个地区不存在占有绝对优势的民族,也不存在某种占据主导地位的文化。[13](2)文化多样性影响。地理环境造就了东南亚民族的多样性,也造就了该地区文化的多样性。整个东南亚地区的文化别具一格,既受到世界四大文化深远的影响,又保持了固有的民族特性。[14]东南亚不同地区都或多或少都受到过中国文化(儒家文化)的影响,而大量华人移民对保留与传承中国文化起到重要作用。文化认同中,文化差异越大,认同感越难以建立。而东南亚地区与中国文化的差异相对于差别较大的西方文化来说较小,对文化认同的影响也相对较低,留学生表现出与中国文化相似程度较高的认同行为。

(三)性别、年龄、汉语学习时间与文化认同的关系

1.性别与文化认同

通过独立样本t检验性别在文化认同上有无显著差异。表6显示中国社会价值观认同和中国文化符号认同t值的显著性均大于0.05,因此认为留学生性别对文化认同无影响。

表6 性别与文化认同

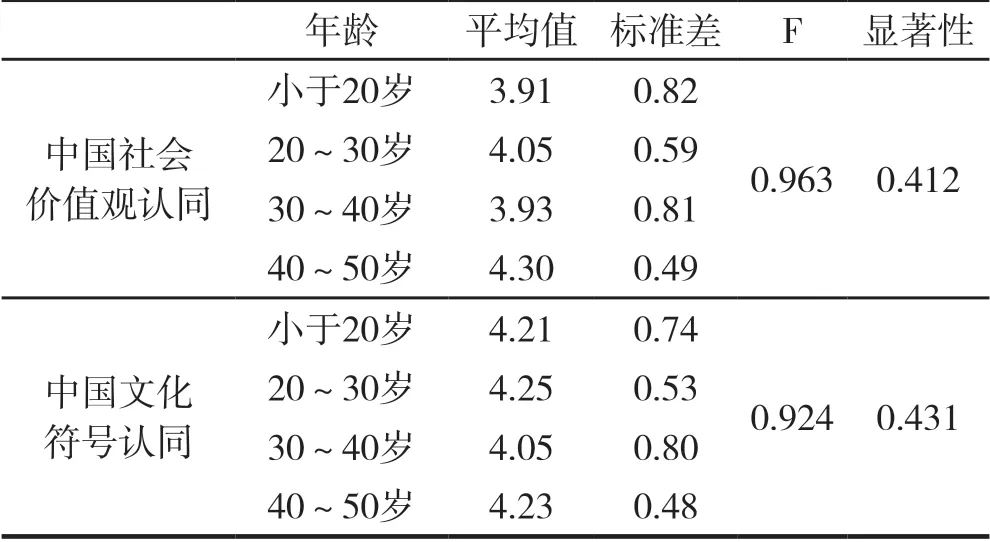

2.年龄与文化认同

通过单因素ANOVA检验年龄在文化认同上有无显著差异。表7显示中国社会价值观认同和中国文化符号认同F值的显著性大于0.05,因此认为留学生年龄对文化认同无影响。

表7 年龄与文化认同

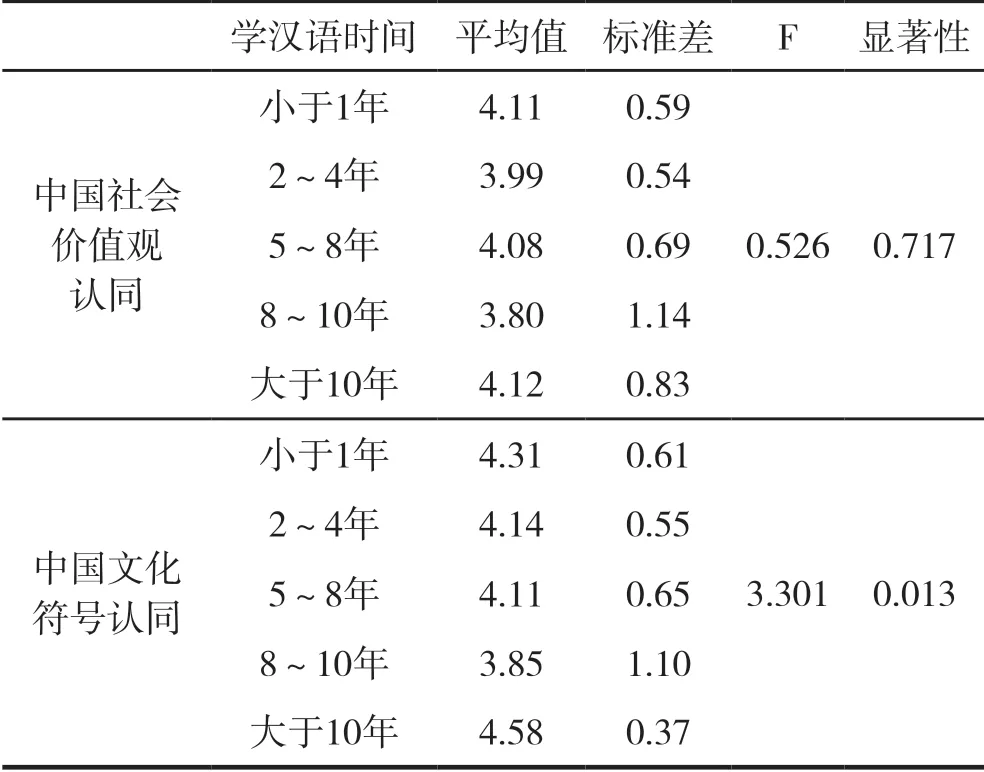

3.汉语学习时间与文化认同

通过单因素ANOVA检验汉语学习时间在文化认同上有无显著差异。表8显示中国社会价值观认同F值的显著性大于0.05,但中国文化符号认同F值的显著性小于0.05。通过比较平均值可以发现,汉语学习时间为8~10年的留学生无论从中国社会价值观还是中国文化符号,其认同程度都高于其他留学生。因此认为留学生汉语学习时间对文化认同有显著影响。

表8 汉语学习时间与文化认同

(四)文化认同程度与跨文化交际能力的关系

为探讨留学生中国文化认同与跨文化交际能力的关系,将跨文化交际能力量表分为认知、情况和行为3个因变量进行测量,描述性统计显示留学生情感联系的能力(3.784±0.794)和与人建立友谊的行为能力(3.913±0.746)处于选项中一般到同意之间;而能够区分不同概念并能运用到与人建立联系,解读行为的认知能力(4.012±0.561),跨文化交际能力(3.939±0.597),认为留学生跨文化交际能力一般,有提升空间。中国社会价值观认同(4.027±0.661)和中国文化符号认同(4.196±0.620)处于选项中同意到非常同意之间,认为留学生对于中国社会价值观和中国文化符号的认同程度较高(见表9)。

表9 文化认同程度与跨文化交际能力描述性统计

表10显示,价值观认同与跨文化交际能力相关系数r=0.597,双尾检验显著性,p值小于0.05,差异显著,说明中国社会价值观认同与跨文化交际能力正相关;中国文化符号认同与跨文化交际能力相关系数r=0.671,双尾检验显著性,p值小于0.05,差异显著,说明中国文化符号认同与跨文化交际能力正相关。

表10 文化认同程度与跨文化交际能力相关性分析

四、结语

本研究对150名东南亚国家留学生从主观文化和客观文化两个层面进行了文化认同研究并分析影响文化认同的因素;通过留学生性别、年龄、汉语学习时间等因素分析对文化认同的影响;探讨文化认同与跨文化交际能力的关系。研究结果表明:第一,东南亚国家留学生表现出与中国文化相似程度较高的认同行为,影响认同的因素有地理环境和文化多样性;第二,留学生的性别和年龄对文化认同程度无影响,但汉语学习时间对文化认同程度的影响较大,学习时间在8~10年的留学生对中国文化认同的程度最高。第三,留学生文化认同与跨文化交际能力正相关。留学生文化认同程度越高,应对文化多样性的态度和能力越强,跨文化交际能力越强。

由于研究所得出的结论受区域文化因素影响,不能代表所有文化背景的留学生,但为管窥东南亚国家留学生中国文化认同提供了资料。从进一步研究空间来看,东南亚留学生对中国文化认同的深度微观研究以及构建文化认同的动机、态度和心理基础与构建跨文化交际能力模型将是今后继续探讨的话题。